分层透视:北洋时期铁路警察群体的构成研究

夏 雪

(赣南师范大学 中国共产党革命精神与文化资源研究中心,江西 赣州341000)

中国铁路警察(以下简称路警),是近代社会变迁的产物,它是随着晚清铁路事业的兴起而新出现的一个职业群体,又在多种因素“合力”造就下发展演进,北洋时期逐渐走上正轨,曾为保障铁路运输的畅通、旅客的安全及预防一切危害作出了巨大贡献。路警不同于一般的警察和其他专门警察,北洋时期的时代特殊性让他们的职业变得更加特殊,颇具研究价值。然而,时下学界关于北洋时期铁路警察的研究成果较少①相关研究参见刘海波《晚清民国铁路警察史研究述评》,《河北青年管理干部学院学报》2017年第4期。,且多是从政治史视域审视其职能,对其批判的多、客观审视的少。路警作为鲜活的群体似乎被遮蔽了,呈现在历史中的更像是一架冷冰冰的国家机器。实际上,北洋时期的路警群体还有很多鲜活灵动的面相,值得我们去深入挖掘,比如其群体构成。尽管从理论上而言,路警职员(后文简称“警员”)与长警都是路警,但警员属于国家职员序列,而长警却是雇用性质的人员。因此,北洋时期的路警群体客观上就分化为警员②各路路警皆分段防护,总段长、分段长及队长为一段或一队之首领;庶务司、检事官辅助总段长,稽查全段内外勤务,以及办理司法事件;巡官分司警务事务、督率长警勤务,与所属长警最为接近;帮稽查、巡弁协助巡官处理警务;一等及二等书记佐理文牍案卷枪械服装并会计庶务事项,三等书记负责缮写收发登记事项;随车防护专员按日轮流随车防护梭巡,负责各路随车防护事宜;巡警教练所所长掌全路路警之训育工作,教练员或教练官教授路警课程。以上人员在路警群体中皆属于干部人员,在层级上乃属警员阶层。与长警③长警阶层大致包括巡长及与巡长同级别的人员(统称“巡长”)、巡警及与巡警同级别的其他不同称谓的下级警士(统称“巡警”),其中巡警又可简单分为站警与随车路警。两大阶层。虽然同属于一个群体,但警员与长警在来源、入职原因、智识程度、地域分布、年龄构成等各方面都表现出了很大的差异性。有鉴于此,笔者拟走进历史的场域,从路警群体的来源、入职原因、受教育程度、籍贯分布、年龄构成等方面对其群体构成分层透视,以求教于方家。需要说明的是,囿于资料的限制,本研究主要以警员阶层中的外勤职员及长警为样本进行粗略分析。

一、路警的来源及入职原因

北洋时期,因警员与长警身份有别、功能不同,其来源也大相径庭。

就警员阶层的成分来看,其成员主要从铁路内部职员、警校或陆军学校毕业生、退伍军人、政府职员、中小学教员等群体中产生。清末铁路巡官多由各路原有弹压委员转任,北洋时期各路仍多延续此制。如:1921年2月,方廷冕即由陇海铁路汴洛段车务弹压调充汴洛路警务第二分段长[1]。倘若路局没有合适人选,又为节省经费起见,往往委任铁路内部其他部门职员代充警员。如:1918 年,汉粤川铁路湘鄂线警察处警察长即由任职5年的购地科科员徐秉书代理[2]。当然,普通巡警若表现突出亦可升为警员。毕业于北洋警务学堂的张玉璋,1909年12月进入路警系统时本是京汉游缉巡警,1912年定州兵变时因其力护票房,被总巡官冯沄提升为保定一等巡长,后又因破获要案多起,经总段长冯宝升记名为巡弁[3],可谓因功升迁之典型。随着警察教育以及路警教育的推广,警员中亦不乏警务专门人才,尤以京奉路为典型。京奉路关内段警员多从北洋巡警学堂毕业生中择优录用[4],1921 年京奉铁路全路有警务职员134 人,其中31 人为警校毕业生,在警员小群体中所占比例为23%[5]。

另外,对于久历戎行、体格经验能力均较强的退伍军人以及中央或地方警员,各路警务系统多是倒屣而迎。1922年,陇海铁路警务职员17人中即有2 名为复转军官,一为朱凤鸣,原为陆军步兵上尉,1921 年被委任为开封站巡查员;另一为朱锡山,曾任湖北陆军第二十一旅混成协第四十二派二营右队排长、河南郑州郑防营前哨哨官等职,1918年1月被委任为驻郑铁路防营管带[6]。再如,陆军步兵少校并得保蓝翎五品顶戴的琚诗坛,转业后即被委任为京汉铁路八两局分巡官,1914年调充五局警务分段长。不唯如此,1923 年临城劫车案发生后,交通当局为应付日益猖獗的匪乱,特设武装保安警察,这使退伍军人转为路警变得更为合情合理,路警群体中军人出身的人数渐增。路警毕竟是行政警察之一种,而中央或地方警员警务知识较为完备,故路局多借调他们充任警员。如“张得余,43岁,安徽合肥人,军警出身。清末毅军中哨哨官、武卫前军中路后营官兼理本军营务处,获六等文虎勋章,又奉开往西沽大沽改办地方警察,旋委京奉铁路北京前门巡警局长,1917 年2 月委任其为京汉铁路警务第四分段分巡官,月薪80元”[7]。1922年,接防胶济铁路之路警亦多由京师警察厅之保安警察充任[8]。

伴随着社会的发展,人们的从业观亦不断发生变化,职业流动愈来愈频繁而普遍。出于各种原因,很多人选择从其他职业群体中分离出来,通过荐任或委任的方式成为铁路警员。如“许蓋,50岁,浙江人,江西候补知县、文官甄用以荐任职任用,1917年9月被委任为京奉铁路警察处科员,月薪38级”。“荣勋,42岁,京兆人,古物陈列所书记员、市政公所办事员,1917年12月被委任为京奉铁路警察处科员,月薪39级”[9]。除此之外,中小学教员亦会转而投入路警行业。如:“李檀之,26岁,河南内黄人,内黄高小学及河南速记专门学校毕业。历任本县两等小学校长教员,1917 年1 月被委任为京汉铁路警务第二总段书记,月薪18元。”[10]

与警员阶层不同的是,民国时期“警士大众的社会成分,大都来自失业农民、失业工人、失业小商人和贫困的失学青年,由所谓‘没得法,当警察’这一社会阶层所构成的”[11]。铁路系统中的下级警察,亦多由以上群体产生,且以失业人群居多,甚至有逃犯隐匿其中。如:1916年8月间,京绥铁路张家口车站弹压员白魁原是烟贩逃犯,屡缉未获,成为路警后又利用弹压名义私贩烟土往来京张之间。对此人之不堪过往,京绥路局竟一无所知,直到交通部接到密告乃派员密查属实后,才知白魁之真面目[12]。这一方面说明了京绥路局对于该路员役考察之疏忽;另一方面亦反映了长警社会成分的复杂性。另外,退伍兵也是长警的主要来源之一。清末创练新军,“由劝征而成,镇而点验”[13],而“征兵自入伍之日始,扣满三年,退为续备”[14]。但退伍兵丁多因无职业滋生事端,故1906 年袁世凯饬令“各地方官将退伍兵丁悉行编为巡警,则以本地土著人充本地警察”[15]。此外,邮传部亦咨民政陆军两部请准令退伍之巡士兵士充当铁路巡警,以免其赋闲失业[16]。津浦铁路南段警察即均由清末南京第九镇第三十三四五六四标第一期退伍兵充当,其中骑兵占70%、步兵占30%[17]。当然,长警中也不乏接受过警察教育的毕业生,如:京奉铁路关内段之部分长警即多从北洋巡警学堂毕业官生中择优录用。此外,脱离警察系统而投入长警小群体者,亦有存焉。

至于从警之动机,或是理想的驱动,或是为生计所迫“没得法,当警察”。尽管彼时的人们“由于过去的习惯,大多对警察是看不起的”,但对受过正式警察教育及少数热衷于此的人来说,他们之所以投身于路警事业,是为了理想。如:从事路警寒暑数更的纪春书,对于彼时之路警“制度歧出、人自为政、长官屡易、事务纷更,甚至倒行逆施,越乎警察常轨”之乱象深感痛心,遂著书立说,以期“引起研究斯学者更有鸿篇巨制继续出现”[18]。然则,部分路警尤其是长警阶层从警多是为的养家糊口,且多将路警这个职业视为暂时谋生的手段,若有新的出路,很快便择木而栖。如:《谁是最可爱的人》的作者魏巍于1920 年出生于郑州县魏家巷一个城市贫民的家庭,其父幼时上过4 年私塾,魏巍5 岁时,其父因饔飧不济在许昌附近的和尚桥车站谋得了一个铁路巡警的差事,携带家眷在这里服务了两年,但因薪水本就微薄,又受战乱之侵扰时常停发,日子仍然艰难无比,其父只得携眷重返郑州再外出谋生[19]。

二、路警群体的智识程度

北洋时期,随着近代警察教育的推进,路警教育亦在渐次开展,路警的智识程度相较于晚清初设路警时代已有了很大的提高。虽然目不识丁的路警犹有存者,但毕竟只是少数,绝大多数路警均能识文字。若具体而论,警员与长警之间的文化程度仍是悬殊。

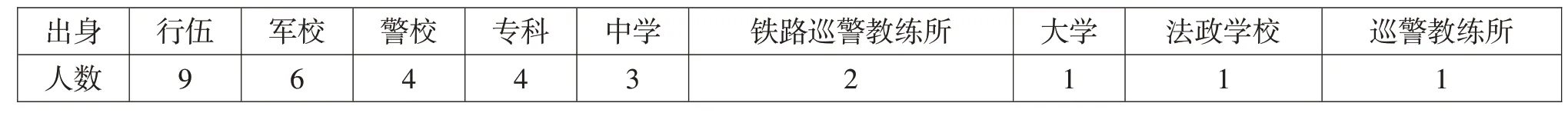

警员属于路警群体中的管理层,因而在任职资格上有一定的学历、资历要求,“只有在本国或外国高等警员学校修学三年持有毕业证书的,或在前项学校修学一年半以上曾任高等警员满二年的,或者在陆军高等学校毕业持有证书并且有警察经验的,或曾为陆军中级以上高级军官的,或者曾在本路担任分段长二年以上成绩优良的”[20],才有资格充任总段长。以1917 年京汉铁路警员的出身为例,据1917年3月的统计数据,全路警员共计57人,除了13人出身信息缺失、1 人由地方巡警转任以及12 人由晚清旧官改充外,其余31人中有22人接受过教育,约占全体人数之39%。而在这些接受过教育的22名警员中,仅有7人真正掌握了警察专业知识(表1),约占总人数之12%[21]。可见彼时路警教育的滞后。

历史总是在向前发展的,我们不妨将目光投向3年之后。1920年,京汉京绥铁路局合并后,共有警员218人。其中:警校毕业生81人;在铁路内部警察机关接受过训练者19人;毕业于地方巡警教练所的学生有5人;法政学堂毕业生2人;有大学学历1人;中学毕业者9人;专科生3人;小学毕业者3人;行伍出身者3人;其他80人。值得注意的是,全路正式接受过警察教育的合计105人①注:警校毕业生81人,在铁路内部警察机关接受过训练的19人,毕业于地方巡警教练所的学生5人,合计105人。,占总数之比例为48%[22]。质言之,接近一半的警员受过专业的警察训练,是1917年的4倍,而行伍出身的人数则由9人减至3人。

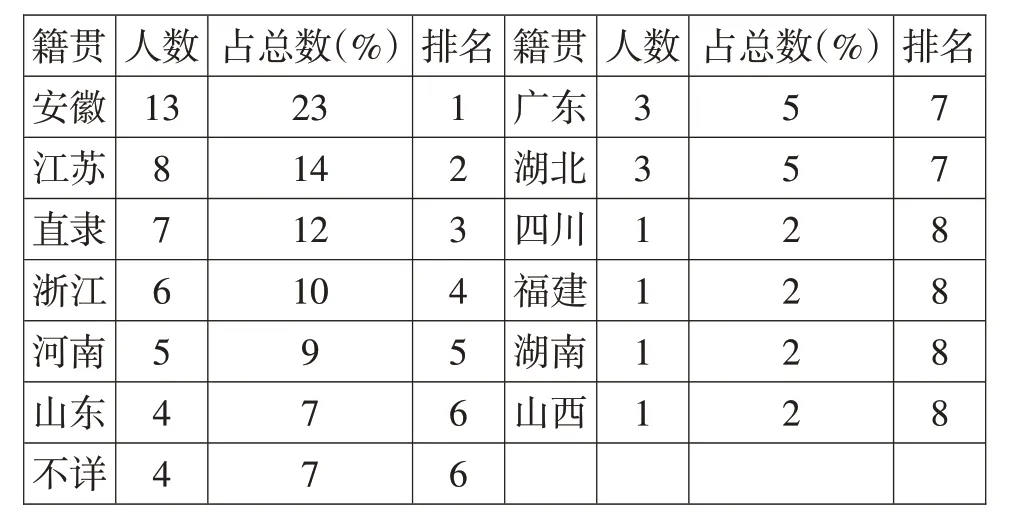

为了使结论更接近真相,我们不妨将目光转移到京奉铁路。1921年,京奉铁路共有警员134人,有出身信息者计124 人。其中:毕业于警校的31 人,曾在铁路内部警察训练机关进行过警务培训的10人,曾在地方巡警教练所进行过警务学习的7 人。一言以蔽之,全路共计48 人接受过专门的警察教育,约占总人数的36%,比1917 年京汉铁路警员中接受过专业学习培训的人员的比率提高了近24%,行伍出身者仅有9人,占比约7%(表2)。

表1 1917年京汉铁路警务课及警务分段职员出身表

表2 1921年京奉铁路警员出身统计表

综上而观,历史的车轮刚刚驶入民国时,铁路警员的受教育程度较诸晚清新设警时代只略有提高,到1921 年,部分国有铁路之警员阶层中已有近半数警员接受过警察专门教育,且行伍出身的比例在逐渐降低。显然,路警系统中的警员队伍在逐渐走向近代化与专业化,这是北洋时期铁路警政建设努力的成果,值得肯定。同时,也必须认识到仍有一半以上的警员并未掌握警察专门知识,而具有大学学历的警员更是凤毛麟角。1920 年京汉京绥两路拥有大学学历的警员合计也不过13人[23],1921年京奉铁路中有大学文凭的警员仅有6人[24]。可见,路警专业化、高素质化之路依然任重道远。

较诸警员的智识程度,长警的智识要偏低很多。长警多为招募而来,起初招募铁路巡警并无具体的任职要求,有志于此者即可报名。然而,长警与乘客直接接触,如目不识丁则多有不便。因此,交通当局便抬高门槛,要求“有妥实铺保、身体强壮、稍通文理、年在20 至25 岁者”方可到路局报名听候考试。1920 年,京汉路局进一步提高学历要求,只有“粗通文理能作浅近论说者”[25],才有报名资格。如魏巍的父亲,便是凭借幼时读过4 年私塾的经历成为一名铁路巡警[26]。实际上,在国民受教育程度普遍偏低的大背景下,能够招录到魏巍父亲这样粗通文墨的铁路巡警已属难得。在北洋时期,亦有很多失学学生因难觅适当工作机会而选择暂时投身路警事业,但为数不多。总体而言,北洋时期,多数长警的智识只停留在粗通文墨的阶段,不识字者亦有人在。

三、路警群体的籍贯构成

与工业化的崛起相伴而生的是近代大规模的人口流动,尤其是自铁路在古老的中国大地上开始穿梭起,中国人“父母在不远游”等安土重迁的观念逐渐淡化。随着城乡的分离,越来越多的国人或为生计离村赴城,或为求学流亡千里,表现之一即是各职业群体籍贯构成的分散性,这在北洋时期路警警员阶层中亦有所体现。

就警员阶层而言,来自不同省份的人员皆有,并不局限于铁路沿线的本土人士。因此,其籍贯的构成呈现出分散的特性。以1917 年3 月的京汉铁路警员为例,该路警员中并非以京汉路所经之直隶、河南、湖北等省人员为多,反倒是安徽人最多,计13 人,占总数的23%;其次是江苏人和直隶人为多,分别为8 人和7 人;籍贯为浙江、山东、湖北、四川等省份的警员亦有人在[27]。详见表3。

表3 1917年3月京汉铁路警员地域分布

分析表3 中的数据,最引人注意的便是地域分布的参差不均。京汉铁路警员的籍贯以安徽、江苏、直隶、浙江、河南最多,山东、广东、湖北次之,四川、福建、湖南、山西等省最少。安徽、江苏、直隶、浙江四省警员人数已占总数之59%,远胜过其他各省人数之总和。从区域角度分析,以出生于江南地区(皖苏浙)的警员为多,而来自西北、西南等边陲地区的警员可谓屈指可数。如此层次分明的地域分布格局,正与中国近代化的区域进程相吻合[28],同时也反映了地域观念在路警群体中的重要作用。中国人是最注重籍贯的,但凡遇到陌生人,首先要问的是他的名字,接着就要问他来自何地,“因为我们脑筋里头觉得‘湖北人’‘广东人’‘江苏人’‘山西人’这种名词,是代表这几省人的特性;知道一个人籍贯,就知道了他是我们心里头的那一类”[29]。近代,安徽人才辈出,李鸿章、丁汝昌、刘铭传、陈独秀、陶行知等皆是安徽人,徽商之名更是如雷贯耳。民国时期的安徽因其便利的水陆交通以及北控苏、鲁,西通豫、鄂的战略位置而成为军阀争夺的对象,以致兵匪滋生,遂成为人才流出的大区。因此,1917年京汉铁路警员中以安徽人居多也就不难理解了。

在地域分布上,长警与警员有着天壤之别。长警多雇用铁路沿线的土著人充当,其地域分布较为集中,具有鲜明的地缘色彩。在成为长警之前,他们多是离村农民,囿于出行成本、家庭牵绊、观念束缚等,他们更愿意到离家较近的车站担任路警。而对于交通当局来说,“以本路之人侦本土之匪,消息较易灵通,似于弥盗之方,尤易收效”,还可解决本地失业问题,以免无职业滋生事端。因此,形成了长警小群体“地缘汇聚”的特色。早在1908年,邮传部即下令铁路巡警以土著为宜,由京汉路派驻道清铁路之巡官巡警即因此遭裁撤资遣回籍[30]。1916年年末,广九铁路亦于“沿途附近各乡择其曾充乡团、人格端正者挑选入伍,平时加以训练,使充警兵”[31]。

四、路警群体的年龄构成

“警察之任职年龄,在世界各国,皆大同小异,其相差之数,不过在二十岁与三十岁之间也”[32]。而清末之创立路警,由各路根据需要自行设置,充路警者多为旧日之军人,故任职之年龄极不一致。进入民国,各路招募路警方有年龄限制,通常在20岁以上、35 岁以下,过35 岁者为数甚少。而警员则不同,因警员多处于管理者的地位,这就要求他们必须具备相当的学历和经历,因此,在年龄上要普遍高于长警。

考察1921年京奉铁路警员年龄构成情况,即可见端倪。1921年,京奉铁路共有警员134人,有年龄信息的124人。其中以36岁至40岁的比例最高,占比27%;其次是41 岁至45 岁及31 岁至35 岁的警员分别为25 人、23 人,其比例皆接近20%;46 岁至50岁的人数为17人,其比例再次之,为14%;而处于20岁至25岁与51岁至65岁这两个年龄段的警员则相对较少,尤其是50 岁以上的警员仅有3 人,分别为55岁、64岁、65岁[33](表4)。

表4 京奉铁路警员年龄构成表(1921年)

通过表4可以清晰直观地看出:在1921年京奉铁路124名有年龄信息之警员中,26岁至50岁之间的警员占据压倒性优势,26岁以下以及50岁以上者偏少。此外,长警的年龄亦多集中于20 岁至35 岁之间。换言之,青壮年构成路警群体的主流。因此,可以得出这样的结论:北洋时期路警年龄结构呈现出“橄榄形”。事实上,这样的年龄结构是比较合理的,因为“警察系属行政代表,社会一切之安宁秩序须赖其维持。故必有相当之常识与充分之经验,始能胜任愉快。准此原则,则警察之任职年龄不能过于幼小;年龄较长,经验常识较深,任职亦较有把握。然警察为最勤苦之事业,必须有充畅之精神与健强之身体始能胜此烦劳。年龄老大者,决非所宜。遵此原则,则警察之任职年龄,似又不宜过大”[34]。当然,这只是常态,亦有例外情形存在。中国毕竟是一个注重人情的国家,若通过特殊关系,路警的年龄条件自然不足为虑。而招考路警之时,有志于此者往往将年龄以小报大或以大报小,“辄视招考所定资格以为转移”[35]。京汉铁路警务处遂于1924年10月11日下令,严加裁汰“身材短小、体力孱弱或年岁过幼不合警格者”[36],以期整顿,而资实用。

五、结语

铁路安全就好比一个永恒的圆,只有起点没有终点。铁路安全需要技术设备支撑的同时,也需要路警的维护。路警作为近代初兴的一个职业群体,在社会大舞台上扮演了无可替代的角色,他们谱写出自己的历史,值得深究。通过对北洋时期路警群体构成的分层透视,我们大致可以得出这样的结论:这个群体有着严格的层级差别,虽然同属于一个群体,但警员与长警在来源、入职原因、智识程度、地域分布、年龄构成等各方面都表现出了较大的差异性。总体而言,路警群体的来源呈多元化态势。之所以选择这个职业或为生计所迫,或受个人理想的驱动;路警基本上都略通文墨,警务人才犹有存者;地域构成则呈现出分散与集中并存的特点;年龄构成则呈“橄榄形”,精壮青年是该群体的主力军。