《聊斋全图》与《聊斋图说》丛考三题

许军杰

摘要:《聊斋全图》与《聊斋图说》是两套清代晚期的聊斋题材彩绘画册,篇幅卷帙浩繁,刻画精雅生动,对于研究《聊斋志异》的图像传播具有重要价值。本文在悉数整合现知资料的基础上,考察了关涉两套画册的三个问题。首先,从纪年藏款入手确定了《聊斋全图》的大致创作年代,是目前所见最早的聊斋题材画作,填补了自手稿本至《详注〈聊斋志异〉图咏》刊行百余年间的图像空白;其次,考辨了两场拍卖会上所出现两本题为《聊斋图说(第二册)》图册的真伪问题;最后,对“《聊斋图说》为慈禧六十岁寿礼”之说进行了反思与商榷。

关键词:《聊斋全图》;《聊斋图说》;图像传播;纪年藏款;绘画风格

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

一、引言:《聊斋志异》的版本与图像

《聊斋志异》是清代小说家蒲松龄倾注半生心血以文言创作的志怪传奇小说集,全书共计近五百篇故事,题材涉猎广泛,内容囊括丰富,主要包含狐鬼花妖、奇闻轶事、讽谕世情、劝善教化等类型。由于它兼具构思奇特、想象丰富、情节曲折、境界瑰异的文学特质及艺术性、史料性的多重价值,因此甫经问世,就得到了众多读者追捧,广为风靡。在流传过程中,《聊斋志异》产生了许多不同的版本,它“一版再版,刻本之多、印数之大、形式之奇独,在我国文学史和文献史上,是比较少见的” [1]。

据相关研究统计,如果按性质、内容和加工形式区分,《聊斋志异》的版本大体可分为稿本、抄本、初刻本、选刻本、补遗本、评注本、图咏本、改编本、艺术本、翻译本、学术本、工具书本等十二种类型 [1]。《聊斋志异》成书以来,首先经历了近六十年的传抄阶段。迨至乾隆三十一年(1766),严州知府赵起杲主持校刊、刻印的青柯亭本(因赵氏府衙后院“青柯亭”而得名)问世,才使得这部鸿篇巨著“风行天下、万口传诵”“几于家有其书” [2]1180,随后便注家蜂起,翻刻迭见,此时距蒲松龄辞世已過去了半个世纪。

又整整两个甲子后,光绪十二年(1886),同文书局以青柯亭吕湛恩注本为底本整理刊行了第一套插图本——《详注〈聊斋志异〉图咏》(以下简称“聊斋图咏”)。该书共8册16卷,其最大特色是遍邀“近时名手”为原书431篇故事绘制了444幅精美绣像(一篇含二、三则亦并图之)。包括《聊斋著书图》在内,书内实有插图445幅,开创了我国文言小说配以插图的先河。插图采用双面竖幅版式,工笔勾画。每图以隶书题写篇名,以行楷题写据原文咏赞的七绝一首(袁世硕先生认为“咏诗大约出自广百宋斋主人笔下” [3]2),点明故事题旨、意味,“并以篇名之字,篆为各式小印,钤之图中。” [4]323如此文、图、诗、印并举的形式,令人耳目一新,可见出版社策划之用心。又因校雠详审,印刷精良,此本一出,颇压一时之望。这种成功的营销模式很快引来了其他书局的盗版翻印,使得十余种插图本如雨后春笋般涌现出来。

在前人的研究成果中,一般认为“《详注〈聊斋志异〉图咏》插图应是目前已知材料可推断的《聊斋志异》图像传播的起点” [5]。冀运鲁先生则认为在《聊斋图咏》之前,还存在“出自宫廷画师的《聊斋志异》手绘插图”“上海世界书局出版的《分类广注绘图〈聊斋志异〉》”及“晚清画家潘振镛的《聊斋》白描插图” [6],笔者认为均值得商榷:其一,冀文中所说出自宫廷画师的手绘插图实为现藏于中国国家博物馆的《聊斋图说》,作者误将其当作两种材料录之,《聊斋图说》部分画面是参考《聊斋图咏》绣像创作的,且并非宫廷画师所绘;其二,《分类广注绘图〈聊斋志异〉》“以两个页码印有八幅插图,每页四幅”“插图总共只有八十幅,有图无诗” [7]的排印版式显然是后出仿本节省时间、经济成本的做法,它实际“首次刊印于民国十二年(1923)五月” [8]306;其三,就画面来言,潘振镛的《聊斋》白描插图“线条能力表现突出”“总数应超过四百幅” [9],存在明显承袭《聊斋图咏》绣像但有所优化的痕迹,当为后出。因此,笔者认为此三件作品的出现时间都是晚于《聊斋图咏》的。

《聊斋全图》与《聊斋图说》是两套清代晚期的聊斋题材彩绘画册,篇幅卷帙浩繁,刻画精雅生动,其内页形式皆是左文右图,以画译文,以文解图,图文并茂。两套画册均存在不同的残缺状况,散落在世界各地,具有极高的研究价值。笔者以“《聊斋图咏》是否就是最早的《聊斋》图像”这一话题作引,试图在悉数整合现知资料的基础上,对这两套画册相关问题进行深入考察,冀望对“《聊斋志异》图像传播”的课题研究有所补益。

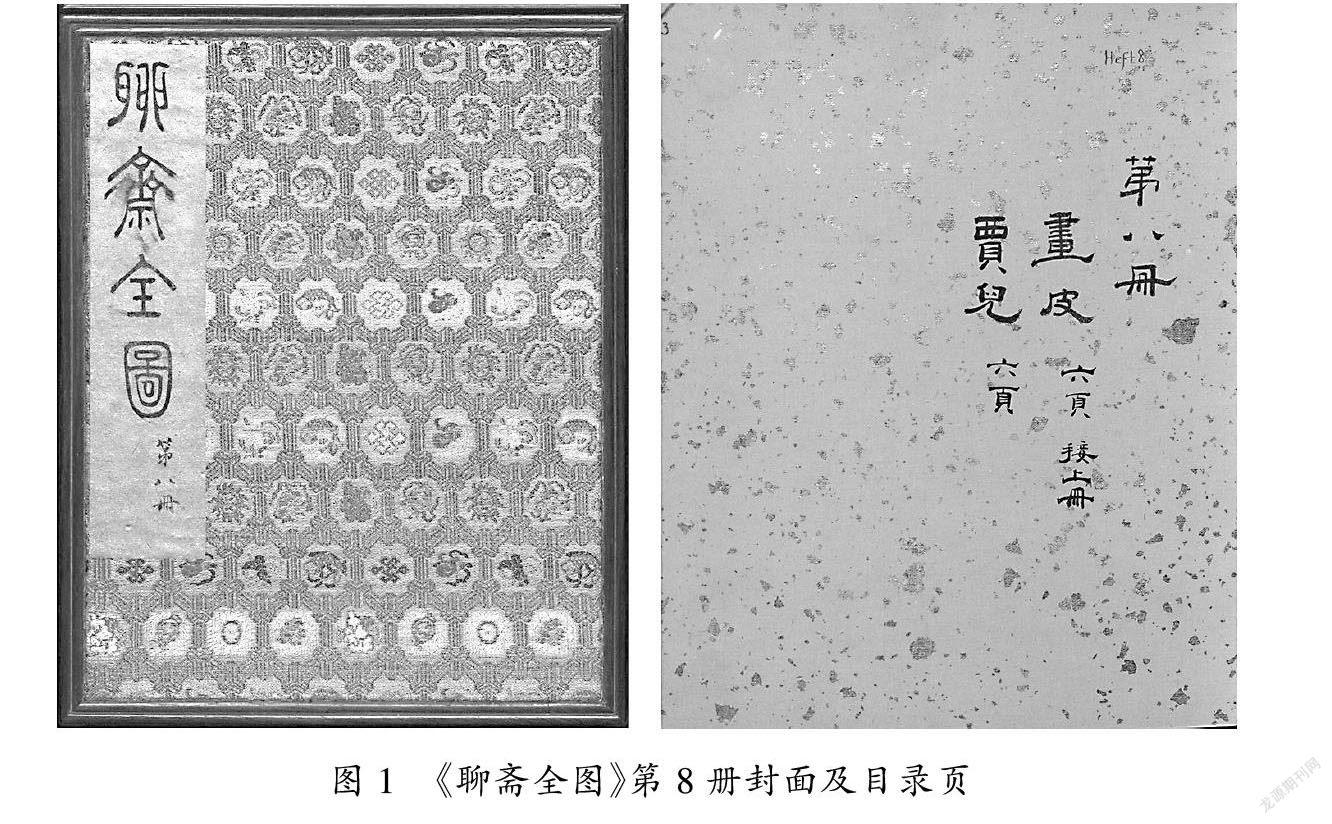

二、《聊斋全图》的绘制年代考证

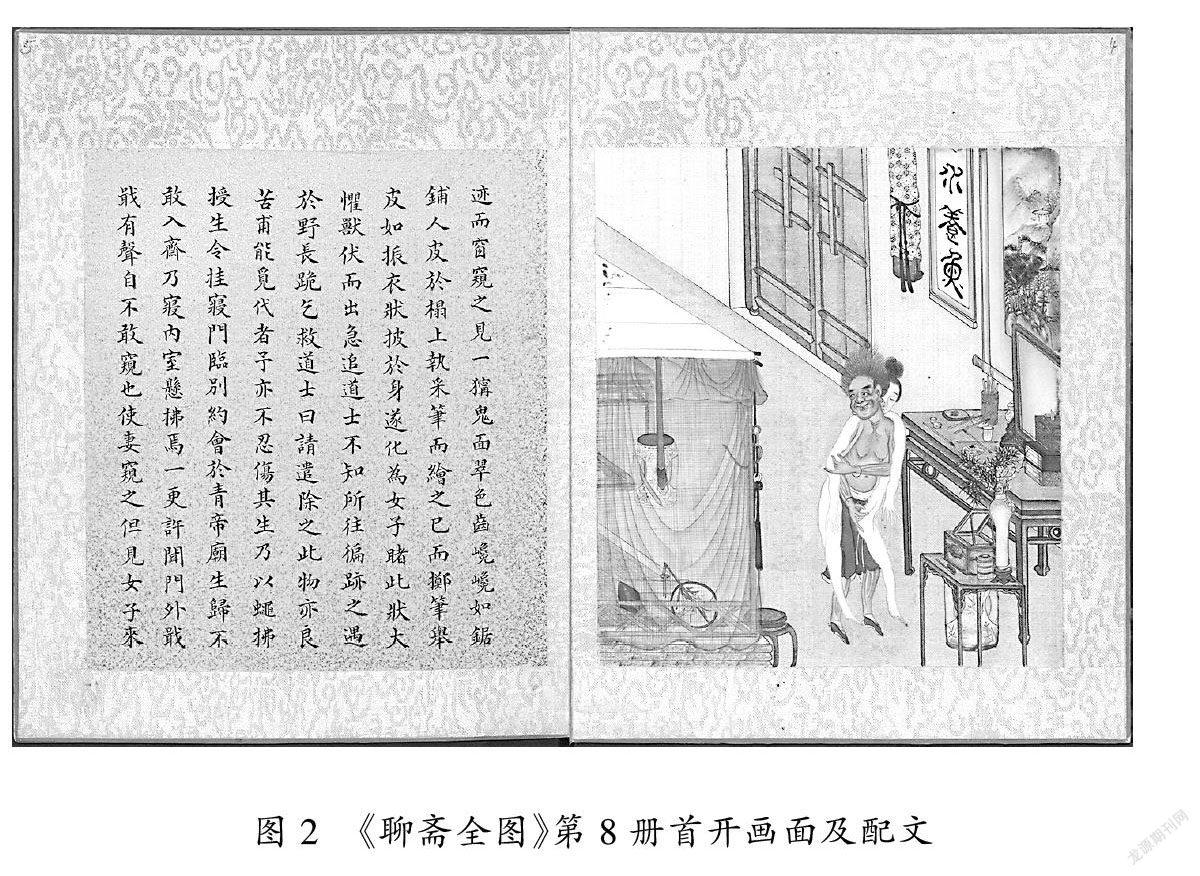

《聊斋全图》,经折装,纵约25厘米,横约20厘米,前后均用木夹板封护,再以颜色艳丽的织锦装裱,织锦之四周,均镶嵌有1厘米宽的木条,其上刻有两道凹槽。每册封面上部左侧贴有泥金黄色纸质签条,其上隶书“聊斋全图”四个大字,小字楷书次第编号“第×册”。书内卷首裱有4开、卷末裱有2开粉红洒金纸作为衬页,卷首衬页附本册目录及对应页数(图1),页数均为一页时可能会略去不写,次后才是正文内容。

《聊斋全图》原为90分册,今存23册,每册正文有绢本设色画面及洒金纸本配文各12开(图2),画心纵约18.5厘米,横约16.5厘米,共计绘有151篇故事,276开画面。其中17册(第8、9、11、23、31、32、33、38、41、47、48、53、60、63、64、65、69册)现藏奥地利国家图书馆,数字古籍网站“书格”已经整理发布了这部分的图像数据;第28册现藏瑞士日内瓦马丁博德默基金图书馆,法国汉学家蓝碁教授在2009年将其翻译出版;第24、39、67册在2018年9月纽约苏富比秋季拍卖会上以7.5万美元拍出,其中第24、39两册衬页上贴有“缘木得鱼斋藏”字样的签条;第55册在2019年6月由德国纳高拍卖公司拍出;另有册次不明的一册于2013年3月由纽约邦瀚斯公司以2万美元成交,从内页篇目判断当为倒数的几册。

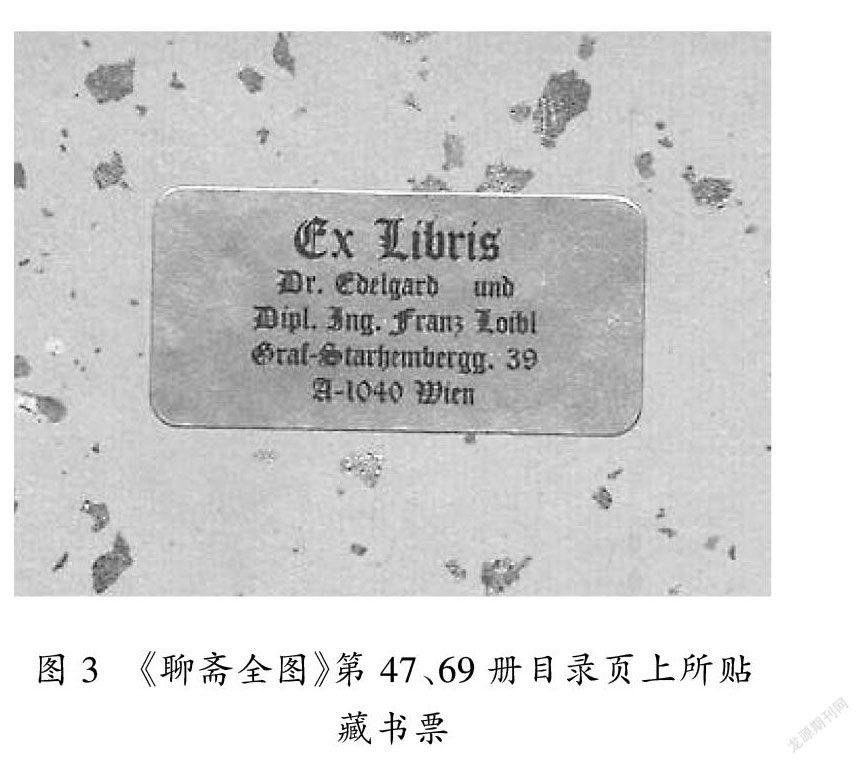

据著名俄罗斯汉学家李福清先生介绍,奥地利国家图书馆最初所藏的15册《聊斋全图》中夹有德文说明,“该书原有九十册,是一九○○年八国联军侵入中国时期,被俄国军官维列察金(著名俄国画家的兄弟)带到欧洲去的” [10]3,这使我们知晓其辗转流传过程中的关键节点信息。李福清又说:“据说,在维也纳私人家里也收藏了这部书中的两册。”笔者注意到,在图书馆现存17册画册中,第47、69两册目录衬页上贴有一张相同的德文藏书票(图3),其上写明了原藏主的姓名及住所信息。这两册当为李福清口中的当地私人藏书,后或由藏主捐赠或图书馆收购得来,它们与图书馆原藏15册极大可能是一同来到异乡的。

仔细审阅这23册《聊斋全图》,我们可以总结出一些版本特征。一、每册所绘故事数量不等,至少2篇,至多12篇。每个故事所绘篇幅也不等,至少1开,至多8开。二、一个故事的篇幅可能横跨前后两册,前一册篇名后偶尔会注明“未完”(第11册《珠儿》),一般情况下会省略不写(第32册《仇大娘》、第33册《连琐》、第38册《青梅》、第39册《罗刹海市》、第41册《江城》、第48册《胡四娘》),后一册篇名后则会注明“接上册”或“接前册”。三、目录之内容、顺序与内页未必能完全对应。如第63册《局诈》在目录顺序中为倒数第二篇,在内页顺序中却是倒数第四篇;又如第64册《雨钱》在内页中的篇名误作《钱流》,正文却不误;再如第69册目录列出13篇故事,看似超出了最大容量,实因《果报》一篇有名无图。凡此蛛丝马迹,可供循察装裱过程中的种种问题。

经笔者将《聊斋全图》篇目编序与青柯亭本目录逐一核对,发现能够完全吻合(见表1。故事篇幅横跨前后两册且内容完整者,在统计时则归入前册,后一册篇目数顺应减一,并以*上标注明)。刘蕊女士曾考察《聊斋全图》配文内容,认为是以“青柯亭刻本系统的文本为底本删录而成” [11],如果从内页篇目编次上看,同样说明它是严格参照青柯亭本完成的。

在《聊斋全图》中,图画无疑占据着主导地位,文字只是从属释图、补充说明之功效,这与《详注〈聊斋志异〉图咏》以吸引、愉悦读者,在同类市场占据主导地位为目的,在书首附上绣像的做法是恰恰相反的。这样说首先是因为文字所占页数完全是由对应的图幅决定的,而不取决于故事本身之长短。如在第60册中,《房文淑》与《鞠药如》图文均各一页,但经统计,前者共抄录了1043字,后者却仅有55个字,形成了版面的悬殊反差。“甚至某些故事正文部分亦被删节,如《念秧》,小说内容被腰斩至‘佟乃转索许、张而去’” [11],且多幅画作涉及淫秽,画面裸露类似春宫图,似乎画家有意选取这样的香艳镜头进行描绘,这些都表明了《聊斋全图》以观图为中心,读文为附庸的性质。

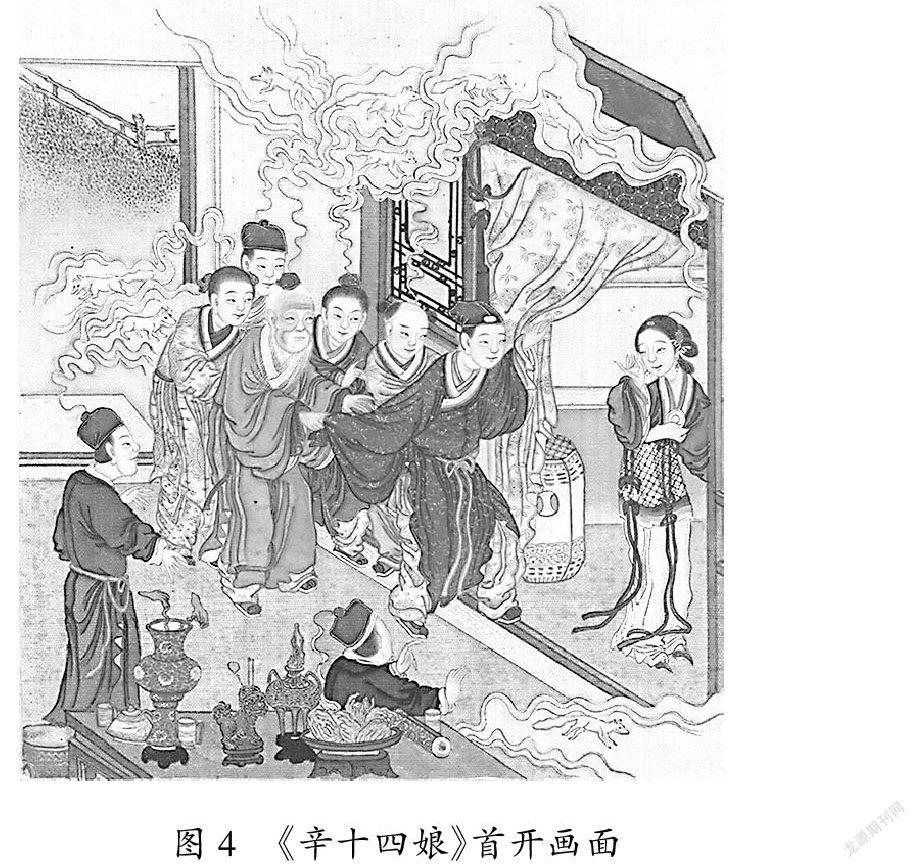

此外,笔者发现画家对于狐鬼花妖的本形及异化他物的人类本形都特地绘出点明,颇有趣味。如第31册《辛十四娘》首开画面,描绘的是冯生掀起门帘欲一睹辛十四娘美貌,屋内的人群立、愕、顾的场景(图4)。全图共绘九人,除冯生的其他八人头顶皆升腾而上一股云烟,其内绘有一只白狐,暗示他们皆为狐妖所化。这种表现手法在画册中屡见不鲜,如《贾儿》《白莲教》《胡四相公》《黄九郎》《鸽异》《莲花公主》《阿霞》《绿衣女》等篇目画面中皆有出现。同时,如《促织》中成名儿子为父交差化为轻捷善斗的蟋蟀,《向杲》中向杲为兄复仇变成老虎,《蹇偿债》中佣人为偿雇主恩情托胎为驴驹,画家也用云烟形式画出其人类本形。这种别出心裁的设计,使不够熟悉故事的读者也能对属性不同的人物身份一目了然,此未见于《聊斋图咏》和《聊斋图说》中。

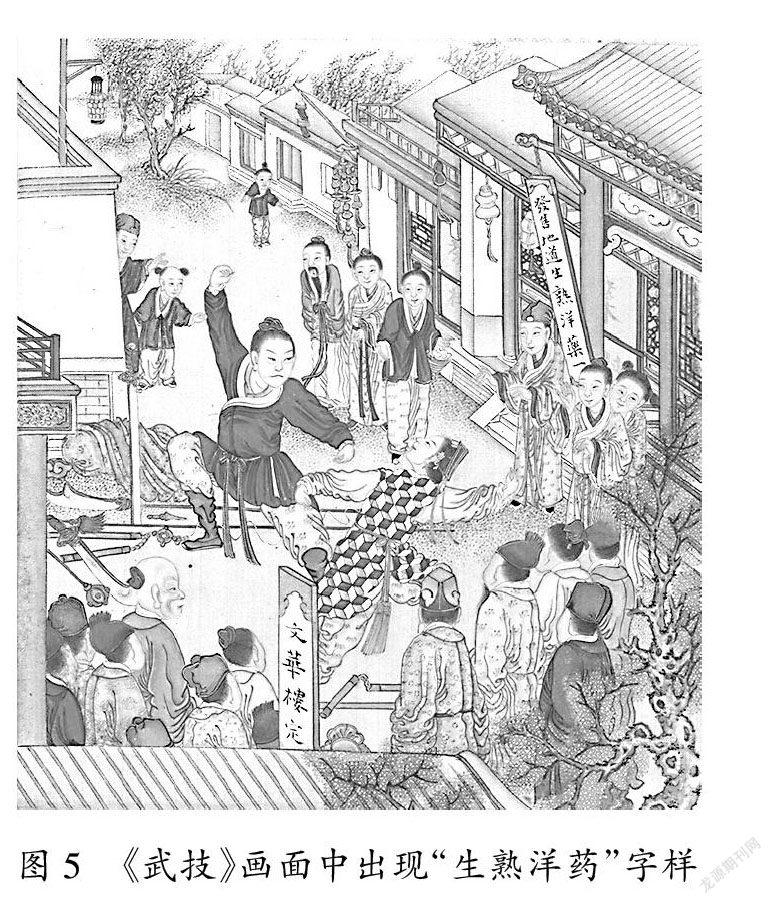

关于《聊斋全图》的绘制年代问题,刘蕊先是发现了配文避讳“弘”与“宁”,认为“该本的成书时间当不早于清道光朝(1821—1850)”,又进一步结合第65册《武技》画面中出现的鸦片特称——“生熟洋药”(图5)推断“全册当绘制于鸦片战争(1840)以后” [11],杨曙瑄也从文字避讳角度推测“《全图》应是大约在光绪年间或是之后的” [12]。先抛开二人观点的正误不谈,笔者认为在尚未确定图文先后顺序的情况下,以文之避讳判定绘图的年代,有以偏概全之嫌。即使假设图文是同期完成,以90册之数、每册12开计之,画面总量已逾千幅,如此庞大的绘制工程绝非短期一朝一夕能够完成。刘、杨二人所发现的避讳现象及鸦片特称固然很有意义,然而只能反映长期创作过程中某个节点的状态,将其视为创作时间上限显然欠妥。

答案仍需要回到画作本身中寻找。

筆者经过细读图像,在画册中找到了三处隐含在“画中画”里的干支纪年藏款(图6)。这种隐蔽的落款方式是画家们的惯用手法,如在被誉为“中国古代最美读书图”的《春闺倦读图》中,画中女子身后墙壁上的《寒江独钓图》题款为“甲辰冬日画 冷枚”,可知此画系冷枚绘于1724年。画家通过“一款二用”的方式表明自己既是画中画的作者,同时也是这幅大图的作者,“大图的署名巧妙地隐藏在小画中,可以起到保持大图画面干净、同时留下作者印记的双重作用,可谓一举两得。” [13]

《聊斋全图》里的三处纪年藏款,第一处在第33册《黄九郎》首开画面中,墙上书法挂轴明书落款“癸未九秋 玉山”,“癸未”为1883年,“九秋”则意指深秋,白居易即有“吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬”之句;第二处在第39册《青梅》末开画面中,墙上挂着假托仇英所作的仕女画,落款为“丁巳孟秋 十州仇英”,说明此开绘于1857年;第三处在第67册《库官》一幅中,众人身后有一架巨大围屏,上面画着《松鹤图》(画上误题为“松雀图”),落款为“壬子春月”,即1852年。

这三处藏款的发现颇具价值,它们首先告诉我们《聊斋全图》的绘制时间至少横跨31年,如进一步结合“宁”字避讳,可知画册的创作(包括抄录原文)最晚在道光年间已经开始,直到光绪朝仍在进行。同时藏款还表明画家的绘制并非是正序的,而是全部完成后才遵循青柯亭本目录进行排序装裱。更为重要的是,这三个年份均早于《聊斋图咏》的刊刻时间,足以证明《聊斋图咏》并非《聊斋志异》图像传播的起点,而《聊斋全图》才是目前所见最早的聊斋题材画作。若将《聊斋全图》现存的276开画面与《聊斋图咏》相同篇目的绣像进行对比,我们也能发现没有任何两幅之间存在相似的构图,这也可以反证前者创作更早,并未受到绣像形成经典图式后广受效仿的影响。在《聊斋全图》佚失的67册中,是否存在绘于1886年后,有可能借鉴了《聊斋图咏》的画面呢?目前尚无从考证。

三、两册《聊斋图说(第二册)》孰真孰假

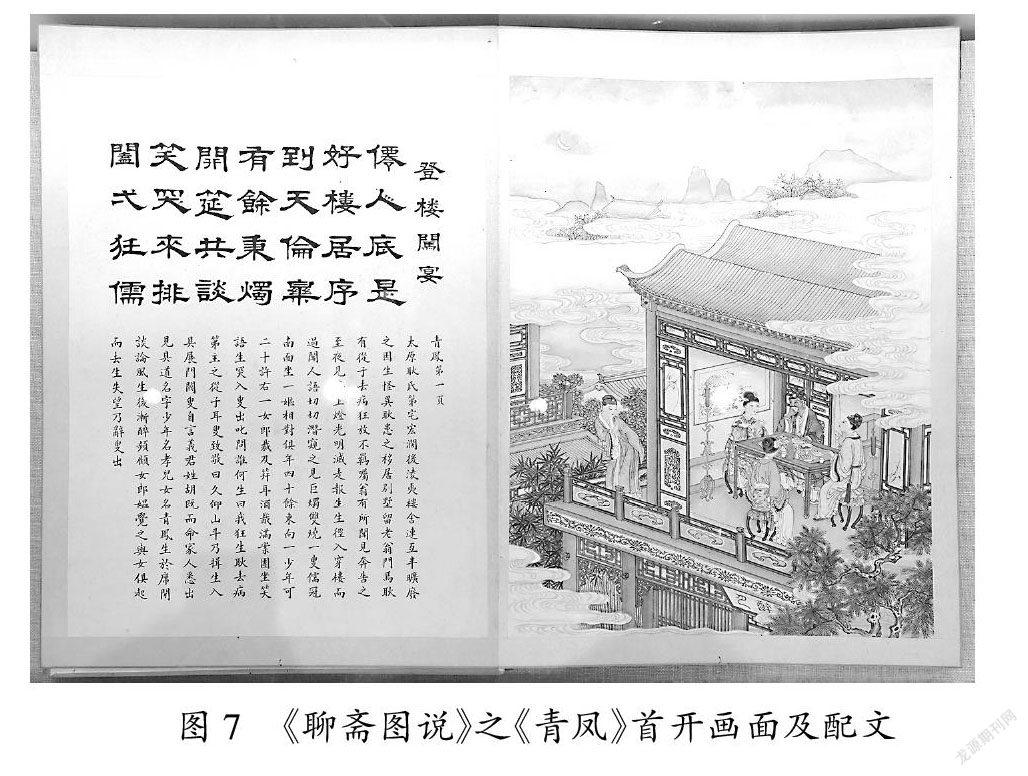

《聊斋图说》与《聊斋全图》的装裱方式十分相似,亦存在许多不同。例如上下木夹板、织锦装裱、四周嵌木条、泥金纸题签、粉红洒金纸衬页这些特征是完全一致的,而不同的是《聊斋图说》开本更大,纵约52厘米,横约38厘米,蝴蝶装,所用织锦纹样多种。每册内篇幅并不等,一般为16开,个别册为12、13、14、15开,无目录。内页图、文皆为纸本,画心纵约45.7厘米,横约34.7厘米,四周裱以浅蓝色绫边。配文内容不仅包括篇目名、次第页数、缩编后的小说原文,还有一首题咏七绝及梗概情节的四字诗题(图7)。

《聊斋图说》原为48分册,第1、2册长期处于佚失状态。第3—48册在约1900年八国联军侵华,京、津陷落之际,被当时的沙俄将领里涅维奇指挥的一支军队作为战利品掠夺带走,先被赠给海参崴的东方研究所,后转到远东大学,十月革命以后又被送往列宁格勒东方研究所藏书库。1958年4月,这46册由原苏联政府归还中国驻原苏联大使馆,同年7月由文化部调拨给北京图书馆(今“中国国家图书馆”),第二年经有关部门批准,又再次移交给中国历史博物馆(今“中国国家博物馆”)庋藏。据统计,这46册《聊斋图说》(以下称“国博残藏本”)共计绘有420篇故事(笔者按:疑为418篇),725开画面。中国国家博物馆以选本形式先后出版过原大复制版《聊斋图说》(2009)及说文注解版《画梦:〈聊斋图说〉赏析》(2011),馆内原保管部文物组组长吕长生先生曾对这套馆藏文物做了深入考察与研究,撰有《〈聊斋图说〉考》 [14]一文。

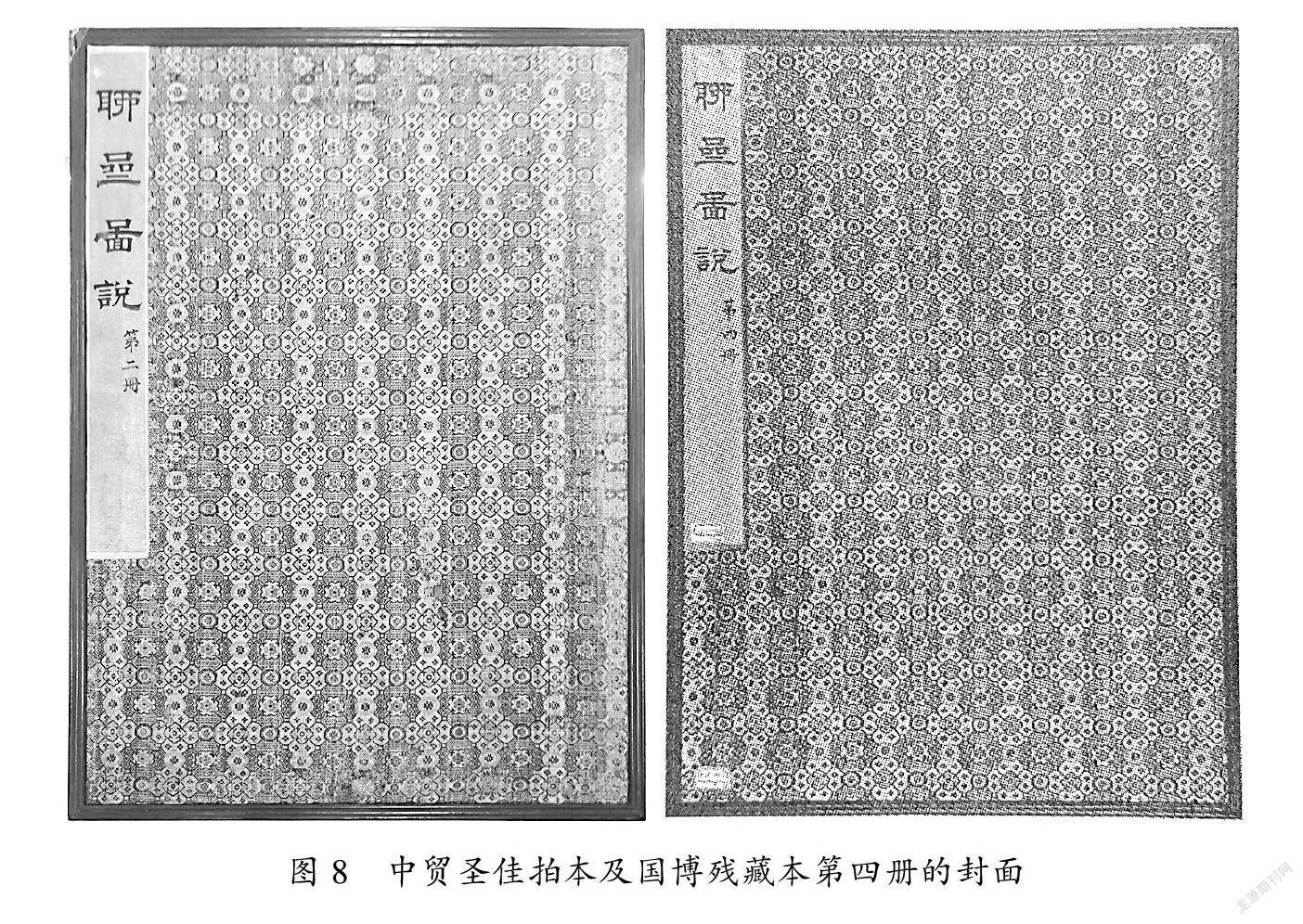

在2014年5月的伦敦苏富比拍卖会上,出现了一本题为《聊斋图说(第二册)》的画册,或许因估价(6000—8000英镑)过高而最终流拍。无独有偶,在一年之后的香港邦瀚斯春季拍卖会上,又出现了一本同名画册(以下称“邦瀚斯拍本”),共有14开画面,最终以37.5万港元被私人藏家拍得。据这两次拍卖会公布的不完整内页照片及著录信息对比来看,多有重合,应为同一件藏品无疑。奇之又奇的是,在2020年10月中贸圣佳25周年春季艺术品拍卖会上,又有一本《聊斋图说(第二册)》(以下称“中贸圣佳拍本”)现身,其封面题字中仅有“斋”的写法与邦瀚斯拍本略有不同,但从整体笔法判断,当出自同一人之手(笔者按:国博残藏本46册的题签中“斋”字也存在与此相同的两种写法)。两册的内容、页数完全迥异,中贸圣佳拍本共有16开画面,包括《娇娜》(10开)、《青凤》(6开)两篇故事。最终以184万成交。

2020年10月14日,笔者与中国国家博物馆研究馆员朱敏女士在拍卖预展上共同目验了中贸圣佳拍本。朱敏作为《聊斋图说》的策展成员及出版编辑之一,对画册的基本情况比较了解。经余二人将中贸圣佳拍本的开本尺寸、绘画风格、内页形制、装裱式样等信息与国博残藏本比对,共同倾向于系原装佚本。原因有三:首先,此本封面装裱织锦纹样与国博残藏本第四册(编号:C14.1940·2/46)毫无二致(图8),其画心尺寸著录为46×34.5厘米,与国博残藏本仅相差2—3毫米内,这属于因装裱或测量产生的正常误差范围内;其次,该本设色明艳,描绘精致,工不厌细,在服饰、器物、妆饰及建筑构件上大面积使用泥金勾线,其画风与国博残藏本高度接近,个别人物还能找到动态、神情完全一致的“双胞胎”;最后,该本内页皆已散落,可以看到页后粘连为蝴蝶装留下的浆糊痕迹,正文内容完整,但缺失前后的粉红洒金纸衬页,或许已在递藏过程中未受重视被丢弃。值得注意的是,在《青凤》第三开页后右下角,书有“青凤”二字,此细节亦与国博残藏本完全相合,正如吕长生所言:“许多篇目的图部画页背面,都书写了该图所属的故事的篇目名称。这是图画绘成之后,为了便于文与图对应装册,防止混乱而书写的。” [14]另外需要指出,在国博残藏本46册中,一册最少绘有4篇故事,一篇故事至多7开画面,像中贸圣佳拍本这样一册仅包括2篇故事,其中《青凤》更占有过半的10开篇幅,是前所未见的。

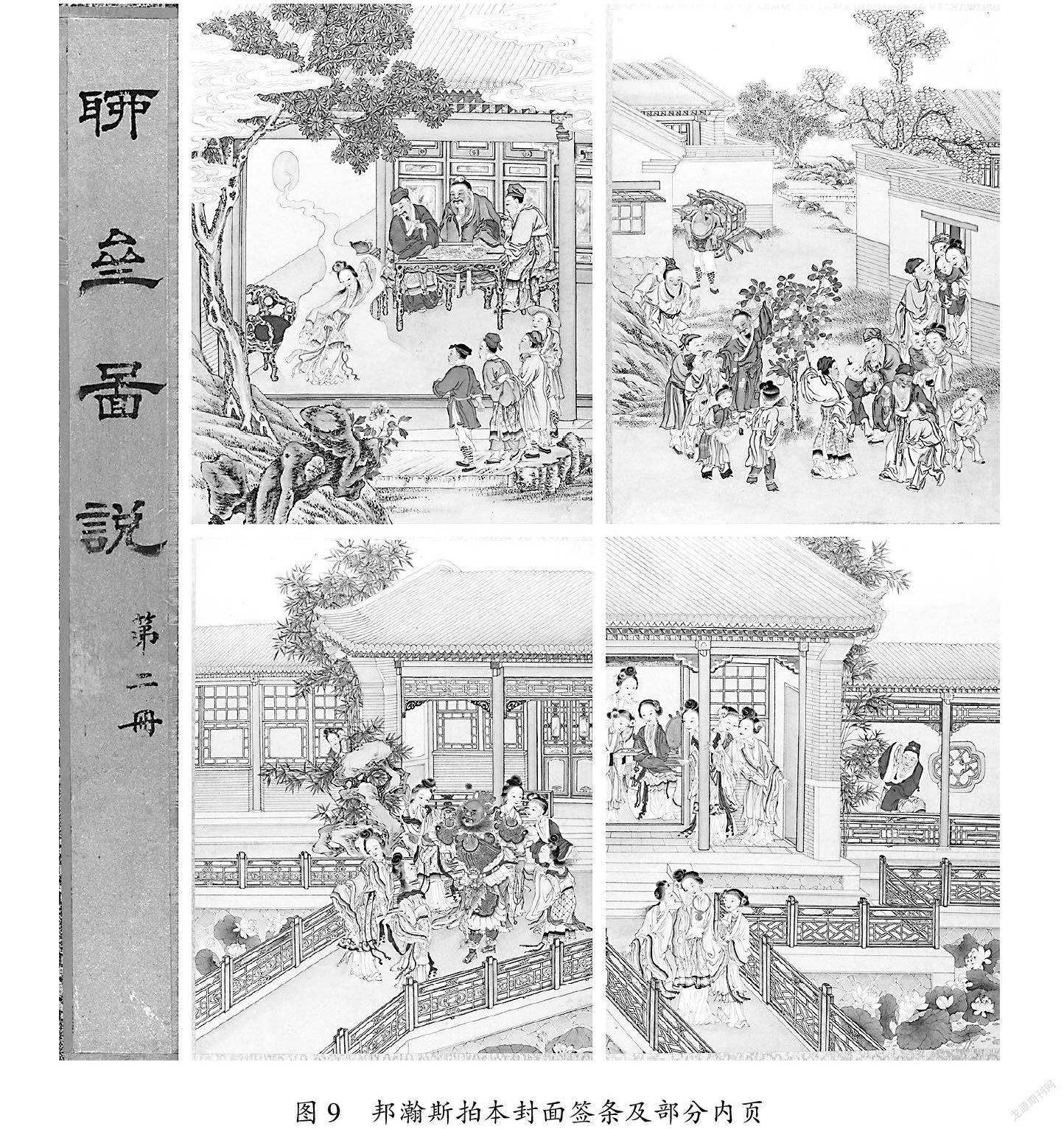

既然上文已经确认了中贸圣佳拍本为真,那么是否就可以断定同名的邦瀚斯拍本系伪作呢?情况可能并非如此简单。

經过辨识两次拍卖会所公布邦瀚斯拍本的不完整内页照片,笔者发现册内至少包括《考城隍》《瞳人语》《画壁》《种梨》《劳山道士》《长清僧》六篇故事(图9)。再从此册画面尺寸、设色、造型、风格、签条等特征来看,亦很难贸然将其判断为伪作或毫无参照的仿作,笔者以为此册极有可能同为原装佚本。

那么,为何会同时存在两册内容完全不同的《聊斋图说(第二册)》?

据吕长生考证,《聊斋图说》说部文字是据青柯亭本文字缩编而成的,两者的篇目排列序次也基本相同,绘画则是以《聊斋图咏》绣像为底本图稿或以其为基础进一步精炼加工,均敷色着彩绘制而成的。在国博残藏本46册里,除所收篇目外,其余篇目见于青柯亭本有卷一的《考城隍》《瞳人语》《画壁》《种梨》《劳山道士》《长清虚》《狐嫁女》《娇娜》《妖术》《青凤》、卷三的《香玉》《曾友于》、卷四的《龙飞相公》,共计13篇,吕长生认为“这13篇当是已经遗失的《图说》第一、二册的篇目” [14]。如果将这13篇故事与邦瀚斯拍本及中贸圣佳拍本两册内容相对应比较,我们会发现邦瀚斯拍本序次在前,应为佚失的第一册;而中贸圣佳拍本序次在后,应为佚失的第二册。

笔者猜想,或许正因为《聊斋图说》前两册在装裱之初出现了题签重复的疏漏,后期发现需要修改,才致使这两册与整套画册分离,免于被沙俄军队掠夺带走的命运。

整合散落在三处的画册信息,我们可以得知整套《聊斋图说》共计48分册,绘有755开画面,不少于426篇故事。(笔者按:如果按吕长生统计国博残藏本共绘故事420篇,缺失13篇的数量合之,总量却超过了其文字底本青柯亭本的篇目数。此当是统计纰漏,420篇疑为418篇之误,国家博物馆于2011年底举办的《聊斋图说》展览前言里亦介绍是“418则故事”。)

四、“《聊斋图说》为慈禧六十岁寿礼”说之商榷

目前,“《聊斋图说》为慈禧太后六十岁寿礼”之说流传甚广,俨然成为了普遍共识。作家出版社近期出版了《聊斋图说》精选本,在书封正中即设计了一枚“御藏贡品,慈禧太后六十寿辰庆典大礼”字样的钤印。此观点最初由吕长生提出,然而在呂文中,这不过是作者提出三种创作动机可能性的其中一种,本就缺乏可靠的证据支撑,却逐渐愈演愈烈变成确论,或说成为了大众最乐于接受的噱头,更有甚者想象演绎出了当中细节。这种以讹传讹、三人成虎的学术现象应当引起反思。

吕文研究十分详实,有许多可取之处,但也存在一些值得商榷的地方。如文中经过仔细比对《聊斋图咏》与《聊斋图说》同一篇目的图画,指出两者间不论其相同、相似、相异,都说明前者是后者的底本,进而又推断前者创作出版的光绪八年至十二年之际是后者开始创作绘制年份的上限,都是十分具有说服力的观点。而他判断《聊斋图咏》与《聊斋图说》的作者同是一人或同一批人,则明显证据不足,需谨慎看待。遑论他又基于此附会提出后者的总策划者就是前者的出版者——同文书局创始人徐润,《聊斋图说》也正是由他引入清宫的观点更无疑是沙上筑塔。

实际上,虽然《聊斋图说》中部分画面的图式借鉴了《聊斋图咏》,但两者在场景选择、人物造型、画风、细节等方面仍存在较大差别,呈现出大相异趣的审美风貌。故笔者认为《聊斋图咏》与《聊斋图说》不可能是同一人或同一批人完成的。

关于《聊斋图咏》的绣像,广百宋斋主人徐润在卷前例言中自夸:

图画荟萃近时名手而成。其中楼阁山水,人物鸟兽,各尽其长。每图俱就篇中最扼要处着笔,嬉笑怒骂,确肖神情。小有未恰,无不再三更改,以求至当。故所画各图,无一幅可以移置他篇者。[4]323

统观444幅故事绣像,会发现徐润有些言过其实,其画面不仅水平参差,有些还几乎完全雷同,并非“无一幅可以移置他篇”。在绣像里,有些描绘得十分繁复,技艺不俗,有些则刻画得相当粗疏,略显板滞;有的擅从俯视视角摄取较远的大场景,人物比例极小,有的则偏好只刻画居室、大殿、亭台或园子、山林一隅,中近景镜头里人物的神态便清晰可见。面貌相异的画面印证了创作者是一批人的说法。而《种梨》《蛙曲》《鼠戏》《戏木》《木雕美人》五幅的构图与人物都极为相似,如果把画面中具备能指功能的核心道具拿掉或模糊处理,那么它们也将完全可以互相替换。相较于此,《聊斋图咏》每开画面则确实都做到了“不惮笔墨之劳,务餍阅者之意”,画家一丝不苟地精心描画出心中的聊斋世界。从整套画册来看,画面气息一直保持着高度统一,更像是全部出自一人之手。此外,《聊斋图咏》绣像似有意避免对世俗市井的描绘,这点与《聊斋图说》完全不同。例如《种梨》《蛙曲》《鼠戏》《丐僧》《犬灯》《戏木》《木雕美人》等故事在原著中均发生在街市,绣像里却都改绘在村野,盖因画者逃避繁琐的场景刻画而为,但上述篇目的街市场景在《聊斋图说》里都得到了忠实的描绘。

吕长生推测《聊斋图说》可能“是为慈禧太后祝寿的献礼”,主要基于两点:其一,第24册《阿绣》首开画面中,墙壁上挂着封面题有“光绪十九年(1893)立”字样的账簿,而次年十月初十日即为慈禧的六十整寿(笔者按:吕文将慈禧六十寿辰误作1895年);其二,《聊斋图咏》的牵头出版者徐润与清宫内廷关系密切,在光绪十七年(1891)曾受命由同文书局“石印《图书集成》一百部” [15]44。

事实上,“光绪十九年”这处确切年份的最初发现者并非吕长生,而是前苏联东方文学家菲卢格先生。菲卢格在上世纪30年代就对《聊斋图说》绘制年代进行了研究,他首先发现在第18册《罗刹海市》插图中西洋人穿着十九世纪后半期的时装——围帽和特有的长裤,在研究配文时又发现提到的最后一个清朝年号是咸丰,最后才终于在第24册中发现那本写有确切年份的账簿。此处画者点漏绘制时间在全套画册中属于孤例,因此我们无法考察整个绘制过程中的种种细节。假使画者是按篇目正序作画,第24册也只刚进行至半,如果考虑完成剩下一半绘制加上装裱全套画册的宏大工程,恐怕很难能在次年就便全部完工。

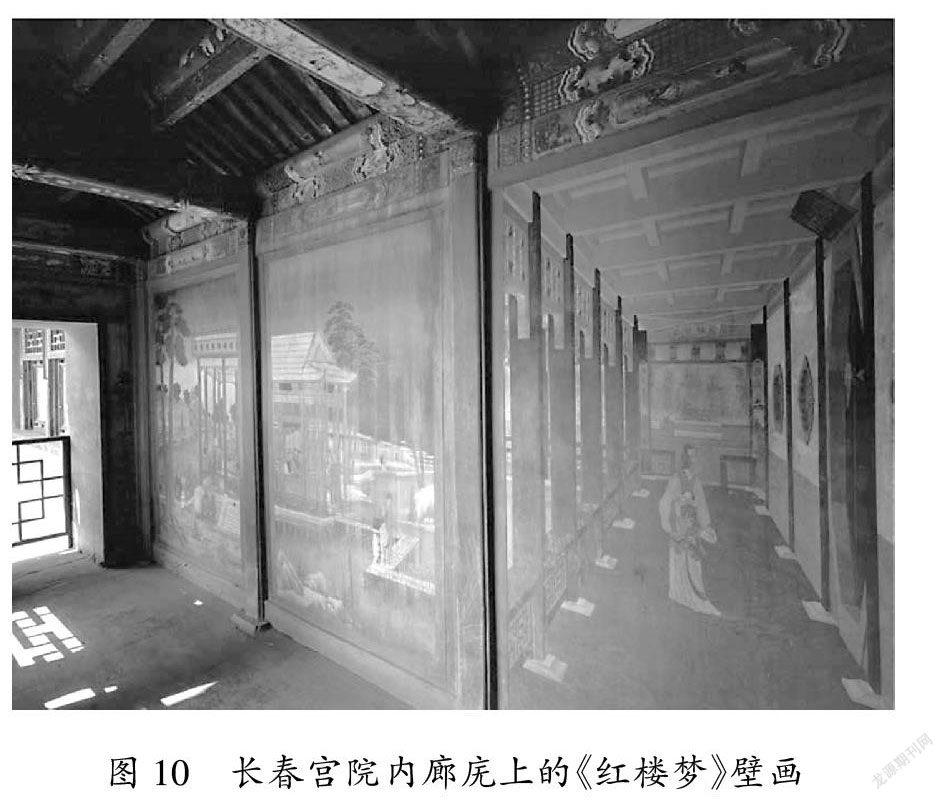

至于慈禧对于《聊斋志异》的态度,的确是肯定的。据记载,1887年,她在中海的颐养之所——万善殿竣工,寝宫栏杆上安置的玻璃灯“皆绘《聊斋志异》图云” [5]。慈禧同样十分喜欢《红楼梦》,时常以书中的贾母自比,如今长春宫院内廊庑上还留存着她命人绘制的18幅《红楼梦》壁画(图10),她还曾在一部由陆润庠等数十人精楷抄录的《红楼梦》上,每页都写下了“细字朱批” [16]3768。试想如果慈禧获得《聊斋图说》这样一套精心打磨的巨制画册,“怡情翰墨”的她怎会连一枚鉴藏印记都未留下呢?徐润又怎会在《自叙年谱》中对进贡给老佛爷六十大寿的这件重要礼品未着一笔呢?

目前看来,《聊斋图说》为慈禧六十岁寿礼的观点难以自洽。笔者特别提出此点,是想纠正这一时下流行说法,以免一直贻误读者。但无论从尺寸篇幅、装裱形制,还是工细程度,这套工笔重彩的画册都达到了进呈内廷的要求,显然亦不可能为普通人家所拥有。

五、余论

综上,笔者认为《聊斋全图》的创作最晚在道光年间已经开始,直到光绪朝仍在进行,至少横跨31年。它是目前所见最早的聊斋题材画作,填补了自手稿本至《详注〈聊斋志异〉图咏》刊行百余年间的图像空白。在香港邦瀚斯及北京中贸圣佳两场拍卖会(2015、2020)上先后出现的两册《聊斋图说(第二册)》均系原装佚本,与中国国家博物馆所藏46册残本可合为全壁,前两册可能是因为需要修改题签才致使分离。广为流传的《聊斋图说》为慈禧六十岁寿礼的说法缺乏可靠证据,并不可信。

《聊斋全图》《聊斋图说》《详注〈聊斋志异〉图咏》虽然都图文并茂,但文图关系截然不同。具体而言,前两者在编排体例上表现出明显的重图轻文的倾向,后者则反之。在《聊斋图咏》中,绣像插图是用以辅助读者对文本的理解,即何墉在《序》中所说“诠注不足,加以图绘” [4]322。但到了《聊斋全图》和《聊斋图说》,观赏形式完全发生了转变,注重的是对图画而非原著文字的欣赏。图画此时从附属变为了主要角色,具有了一定的艺术独立性,文字则只充当为注解,这与近代才出现的“连环画”概念一致。因此可以确定的是,《聊斋全图》和《聊斋图说》都并非以传播原著为目的,也不具备《详注〈聊斋志异〉图咏》的普及功能,它们实际上属于赏玩消遣性质的独立绘本,受众当为上流阶层的官宦显贵之家。如果将两者进一步作比较,《聊斋图说》显然品味更为高雅,制作也更正式,《聊斋图说》中多幅近似春宫图的画面同样说明它只可能是私人秘玩,不会在大范围内传阅。

在《聊斋志异》的图像传播史上,同在动荡的世纪之交流传海外的《聊斋全图》与《聊斋图说》无疑是两件极具代表性的艺术珍品,它们出现时间早、制作工艺高、篇幅宏大、装帧考究、绘画精美、抄写工整,观之赏心悦目、趣味盎然,对于研究原著在清代的传播与接受具有重要价值。限于《聊齋全图》还有四分之三数量的分册下落不明、《聊斋图说》的图像也尚未全部公之于众等原因,笔者期待日后新资料的出现使得讨论能够更加深入。

(附记:本文在前期调研过程中,中国国家博物馆研究馆员朱敏女士及上海大学副教授刘蕊女士提供了慷慨帮助与宝贵意见,在此谨致谢忱!另外,承友人张青松先生推动,上海三联书店于今年八月影印出版了《何守奇批点〈聊斋志异〉》,中贸圣佳拍本《聊斋图说(第二册)》作为附录,册页装帧,一并彩印出版。图像资源公诸同好,以供欣赏、研究,实为幸事!)

参考文献:

[1]骆伟.试论《聊斋志异》版本系统[J].图书与情报,2008,(6).

[2]朱一玄,编.明清小说资料汇编[G].济南:齐鲁书社,1990.

[3]袁世硕.详注《聊斋志异》图咏·前言[M].济南:山东画报出版社,2002.

[4]朱一玄,编.《聊斋志异》资料汇编[G].天津:南开大学出版社,2002.

[5]孙大海.《聊斋志异》的图像传播——以《详注〈聊斋志异〉图咏》的刊行及其插图演变为中 心[J].蒲松龄研究,2018,(2).

[6]冀运鲁.文言小说图像传播的历史考察——以《聊斋志异》为中心[J].兰州学刊,2009,(6).

[7]蒲泽,蒲婷婷.谈谈新发现的分类广注绘图《聊斋志异》[J].蒲松龄研究,1998,(2).

[8]赵宪章,主编.中国文学图像关系史:清代卷 上[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2020.

[9]聂崇正.潘振镛画《聊斋》故事插图[J].收藏家,2000,(11).

[10][俄]李福清,李平,编.海外孤本晚明戏剧选集三种·序言[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[11]刘蕊.奥地利国家图书馆藏稀见小说两种考略:《刻全像五显灵官大帝华光天王传》与《聊 斋全图》[J].图书馆杂志,2019,(2).

[12]杨曙瑄.新见《聊斋全图》考证与价值探析——兼与国博藏《聊斋图说》比对[J].蒲松龄研 究,2019,(3).

[13]王波.《观书沉吟轴》与《春闺倦读图》:中国古代最美读书图研究[J].图书馆论坛,2020, (12).

[14]吕长生.《聊斋图说》考[J].中国历史博物馆馆刊,1996,(2).

[15][清]徐润.徐愚斋自叙年谱[M].梁文生,校注.南昌:江西人民出版社,2012.

[16][清]徐珂.清稗类钞 第八册[M].北京:中华书局,1984.

Three Issues of Research on

Liao Zhai Quan Tu & Liao Zhai Tu Shuo

XU Jun-jie

(School of Architecture,Central Academy of Fine Arts,Beijing 100102,China)

Abstract: Liao Zhai Quan Tu and Liao Zhai Tu Shuo are two sets of colored picture books of Liaozhai Zhiyi in late Qing dynasty,both of which are voluminous in length and vividly engraved,and are of great value for the study of the image dissemination about Liaozhai Zhiyi. Based on the integration of all the relevant information currently known,this paper discusses three issues concerning the two sets of picture books. Firstly,it determines the creation time of Liao Zhai Quan Tu from the hidden inscribe of years,which is the earliest painting about Liaozhai Zhiyii seen so far,and fills the image gap between the manuscript and Xiang Zhu Liaozhai Zhiyi Tu Yong for more than one hundred years;secondly,it identifies the authenticity of the two picture books titled Liao Zhai Tu ShuoⅡ that appeared in two auctions;finally,it reflect on and discuss the viewpoint that Liao Zhai Tu Shuo was the 60th birthday gift of Empress Dowager Cixi.

Key words: Liao Zhai Quan Tu;Liao Zhai Tu Shuo;image dissemination;hidden inscribe of years;painting style

(责任编辑:李汉举)