浙江企业职工养老保险的发展成就与理论逻辑

□孙胜梅

企业职工养老保险是我国社会保障体系中最重要、最核心的制度安排,承担着化解老年收入风险、调节收入分配和兜住民生底线等重要功能。经过七十多年的改革、发展和实践,浙江企业职工养老保险制度建设取得了历史性的成就和进展,在助力经济体制改革、促进社会和谐稳定以及保障改善民生方面发挥了不可替代的作用,主要实现了五大转变:

| 在保障方式上,实现了从“单位保障”向“社会保障”转变

新中国成立伊始,政务院就颁布实施了《劳动保险条例》,标志着我国企业职工养老保障制度开始正式建立。这一时期的退休保障制度实际上是内嵌于劳动保险制度之中的,是一种国家单位保障。根据《劳动保险条例》规定,企业职工只要在本企业工作满一定年限,并达到退休年龄,就可以按照本人工资的一定比例享受养老补助。这种退休保障制度与我国当时的计划经济体制相适应,建立在经济高度集中与充分就业基础之上,具有比较浓厚的福利色彩。其主要特征是单位负责、封闭运行和现收现付。劳动者被分割在不同的单位,每个单位对其职工的养老、医疗、工伤、生育保障负责,职工的退休经费主要来源于企业生产收益,在企业营业外列支,没有基金积累。这种以“单位”为纽带的退休保障制度,一度对解除城镇职工的养老后顾之忧起到了积极作用,但也存在缺陷。因为这种由行政机关主导的养老保障制度,很大程度上是一种政策性保险,不仅制度稳定性较差,而且不同单位之间会因为职工年龄结构的不同,出现养老负担的巨大差异,从而造成职工老化与单位老化同步。

为适应经济体制改革和转轨的要求,浙江从1983 年开始推进职工退休费用的社会统筹,建立社会保险机制。社会统筹机制的引入,使养老从雇主责任变成了社会责任,一方面,可以让企业从各种繁重的负担中解脱出来,成为自主经营、自负盈亏的市场主体,为市场经济体制的建立创造了条件。另一方面,通过社会统筹和互助共济的方式解决职工退休后的养老问题,改变了传统单位退休保障制度下职工严重依附企业的局面,从而促进和保障了人的自由,为劳动者从“单位人”走向“社会人”扫除了障碍。如果说改革开放使人们摆脱了土地、户籍等因素的限制,实现了劳动力要素更加充分有效的流动和配置,那么养老金制度的整体转型,则使这种流动没有了后顾之忧,个人自由得以真正实现。可以说,没有社会养老保险制度的建立,国有企业改革也难以获得成功。

| 在筹资模式上,实现了从“单方筹资”向“多方筹资”转变

在传统退休保障制度下,职工个人并不需要缴纳任何形式的养老保险费,其退休后的养老责任完全由其所在单位和国家承担,用人单位需要按照职工工资总额的一定比例缴纳劳动保险费,用于职工的养老、医疗、工伤和生育保障。这种单位责任本位的养老保险筹资和运行模式,虽然体现了社会主义制度的优越性,但由于资金来源渠道单一,不仅造成了企业不堪重负,而且也严重脱离了当时我国的生产力发展实际水平。

改革后的企业职工养老保险制度,则充分借鉴和吸收了西方国家社会共同责任本位的思想,采用由雇主、个人和政府多方共担的养老保险筹资模式。其中雇主必须履行其用工主体的缴费责任,按照职工工资总额的一定比例缴纳基本养老保险费,主要进入统筹账户,用于社会互济;同时,个人也必须按照工资收入的一定比例缴纳养老保险费,进入个人账户,实行完全积累。政府的责任则体现为承担养老保险机构的运行与管理经费,以及最后弥补基本养老保险制度运行基金缺口的兜底责任。这种多元主体共担的基金筹资模式,不仅强化了劳动者个人的养老保险缴费责任和意识,拓展了养老保险基金的来源渠道,而且大大夯实了养老保险制度运行的物质基础,提高了制度的抗风险能力。

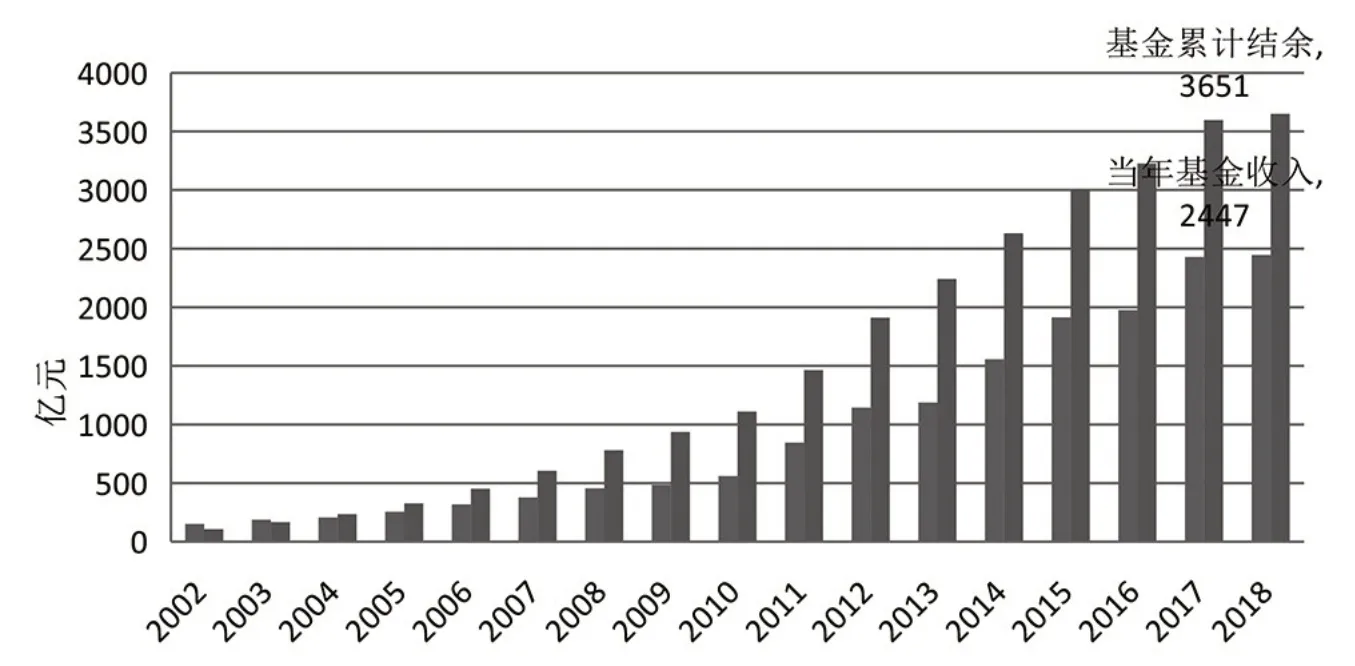

从2002 年到2018 年间,浙江企业职工养老保险基金收入从152 亿元增加到2447 亿元,增长了16 倍。历年滚存结余基金从2002 年的107亿增加到2018 年3651 亿元,增长32倍,占了当年GDP 的6.5%。基金支付能力为15.6个月,比全国平均水平17.3 个月高出4.4 个月。不断壮大的养老保险基金规模不仅增强了公众的信心和预期,而且也较好地支撑了各地经济和金融市场的发展(图1)。

| 在保障对象上,实现了从“工业公民”向“社会公民”的转变

在计划经济时期,由于国家经济实力和财力有限,城乡社会保障存在巨大鸿沟。退休保障制度只覆盖城镇公有制企业和集体所有制企业职工,保障范围相对狭窄,属于城镇职工的专利,而农民主要依靠土地保障。从收入分配的视角,这种退休保障制度实际上是对当时低工资制的一种有益补充,是工资的一种延期支付。因为在计划经济体制下,劳动者几乎不流动,属于单位人。随着市场经济改革的推进,人口迁移和流动政策开始松动,需要突破户籍限制,实现从以户籍为基础向以劳动关系为基础转变,即只要有劳动关系,就应当参加养老保险,养老保险权利由此成为劳动权的衍生权利。随着时代的发展,劳动者就业形式的日益多样化,各类非正规就业大量增加,需要养老保险进一步突破劳动关系的限制,将各类无雇工的个体工商户、未在用人单位参保的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员也纳入制度覆盖范围,以解决各类自谋职业者、自主创业者的养老后顾之忧。

图1 2002-2018年浙江企业职工养老保险基金收入和结余情况

从浙江企业职工养老保险制度的发展看,其背后折射出的是养老金权利从“工业公民”到“社会公民”转变过程。早在2002 年,浙江就立足民营经济较为发达的省情,制定出台了“低门槛准入、低标准享受”的养老保险政策,允许非国有和城镇集体企业按照“双低”办法参加职工基本养老保险,这一政策的出台,对于有效吸引广大非公企业主动参保,扩大制度覆盖面起到了积极作用。2008年,又通过立法明确将省内所有企业及其职工纳入参保范围。2011 年,浙江又进一步打破户籍藩篱,允许本省劳动年龄段内的农村户籍灵活就业人员,可以参照城镇个体劳动者的办法参加企业职工基本养老保险。同时,出台政策文件系统解决了养老保障历史遗留问题,有效化解了养老保险领域的信访积案。为了扩大制度覆盖面,2014 年,浙江又率先全国开展全民参保登记计划试点,通过对全省4900 多万户籍人口的社保参保情况登记调查和动态管理,及时掌握适龄人口的参保动态,为实施养老保险精准扩面提供政策依据。

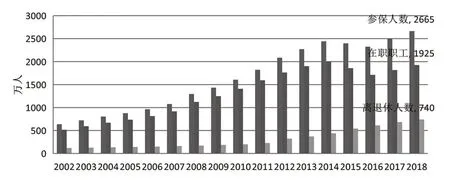

图2 2002-2018年浙江企业职工养老保险参保情况

从2002 年到2018 年间,浙江企业职工养老保险参保人数从636 万快速扩大至2665 万,增长了3.19 倍。待遇惠及人数从120 万增加至740万,增长了5.16倍。人均养老金待遇水平从每月776 元提高到每月2516元,增长了2.24 倍,较好实现了各类工薪劳动者的“老有所养”目标。

| 在管理体制上,实现了从“条块分割”到“协同治理”转变

与西方国家社会保险实行自治管理的原则不同,我国养老保险管理体制呈现出很强的政府主导性。在计划经济时期,劳动保险制度的管理主体是工会组织,劳动部门负责监督管理,人民银行负责资金管理。集体企业的养老保险还一度由商业保险公司进行管理。随着社会养老保险制度的建立,其管理主体从原来的工会组织转变为劳动行政主管部门。但在制度创建初期,由于各地改革进度不一,国务院曾先后批准11 个行业单独实行基金统筹,这一过渡性措施对于保障国民经济基础产业和重点行业中的企业职工和离退休人员权益发挥了重要作用,在复杂的体制改革中维护了社会的稳定。但却造成了行业统筹和地区统筹并行的条块分割状态。实行行业统筹的单位,主要由行业主管部门设立专门机构进行养老保险的统一管理。实行地区统筹的单位,则由当地劳动行政主管部门所属的社会保险经办机构进行属地管理。这种条块分割的管理体制虽然顺应了当时制度改革的需要,但也造成了不少矛盾和问题,导致同一地区不同行业所属企业养老保险缴费负担和待遇水平差距较大,同时也大大降低了养老保险基金的使用效率。1998 年以来,随着行业统筹逐步移交地方管理以及国家行政机构的历次改革,浙江企业职工养老保险的管理体制开始逐步理顺,实现了从行业“条块分割”向部门“协同治理”转变,初步形成了地税征收、人社经办、财政管理、审计监督的部门分工和协同治理机制,有效保障了制度的有效落地和高效运转。

在基金征缴方面,早在2005 年,浙江就颁布了《浙江省社会保险费征缴办法》,明确基本养老保险费由地税部门实行属地征收,充分发挥地税部门的各项优势,大大提高了基金征缴效率。2006 年,省政府办公厅又下发《关于推进社会保险费五费合征工作的意见》,明确实行社会保险“五费合征”,既减轻了基金征收的行政管理成本,又促进了五大社会保险的平衡和协调发展。

在经办管理方面,率先实施“互联网+人社”计划,积极探索服务模式、服务手段创新,推进业务协同和信息共享,全面提升养老保险公共服务水平。2016 年以来,浙江更是启动了“最多跑一次”改革,从服务对象的视角出发,重塑经办流程、精简办事材料、加强部门协同和信息共享,积极推进养老保险业务网上办、掌上办和就近办,极大方便了参保企业和参保群众,提升了服务的便捷性、可及性和公平性,公众满意度得到较大提升。

在基金管理方面,全面实行基金收支两条线管理,建立了基金预算管理制度,形成了基金管理与基金监督的分工协作机制。建立健全“分段把关、分人负责、相互制衡”的社保经办管理内控机制,从制度上防范和堵住风险漏洞。全面引入第三方审计机制,弥补监管力量不足,及时发现问题,督促落实整改,形成警示作用。

| 在制度功能上,实现了从“配套政策”到“治理利器”转变

随着社会经济的发展以及中央和省委省政府对社会保障制度目标和定位的不断认识和深化,养老保险制度在整个社会经济发展中的功能和作用也发生了根本性变化。在制度建制初期,其主要承担着稳定城镇职工安全预期的作用,并构成了职工总体所得的重要组成部分。在计划经济向市场经济转型时期,企业职工养老保险更多承担着国有企业改革的配套措施,为保障相关群体基本生活,促进浙江经济体制的率先转型,发挥了很好的润滑剂作用。在社会主义市场经济体制建设时期,养老保障已经成为社会主义市场经济体系的重要组成部分,承担着保障老年收入、调节收入分配和兜住民生底线的积极作用,是实现发展成果由人民共享,高水平全面建成小康社会的重要制度安排。与此同时,其也发挥着反经济周期调节的重要功能,在全省经济面临下行压力和发展困境时,通过适时调整养老保险缴费费率、阶段性减免和缓缴养老保险费用等反经济周期调节方式,减轻企业负担、稳定就业局势、促进经济增长,助力经济转型升级和高质量发展。

在实现成果共享方面,2005 年以来,浙江对企业退休人员的养老金待遇进行了16 连调,年均待遇调整幅度一度达到10%。2015 年以来,随着企业退休人员待遇水平的水涨船高,待遇调整幅度有所下降,从10%逐步下降至5%。全省企业退休人员的人均养老保障待遇水平从2002 的776 元/月 提 高 到2018 年 的2516 元/月,年均提高幅度为108 元,位居全国前列,大大提高了企业退休人员的获得感,缩小了不同群体之间的待遇差距。

在调节经济运行方面,2008 年,面对国际金融危机对我省经济发展带来的负面冲击和影响,浙江立足省情,根据企业的缴费承受能力,适时将养老保险缴费费率从12%~20%下调至12%~16%,使企业的养老保险缴费负担保持在适度水平,有力促进了经济和社会的协调发展。2009年,又将个体劳动者的缴费费率从20%下调至18%,均衡了个体劳动者与企业的缴费标准。2012 年,又根据宏观经济环境的变化,将全省的企业养老保险缴费费率统一至14%,不同地区的企业养老保险缴费负担得到平衡。2020 年,面对百年一遇的新冠肺炎疫情冲击和国际经济环境的恶化,浙江又根据国务院统一部署,及时制定出台了养老保险费的阶段性减免政策,减半征收大型企业疫情期间的单位养老保险费用,全额免征中小微企业疫情期的单位养老保险费用,减免力度之大,惠及范围之广,前所未有,为保住市场主体、稳定就业形势、率先实现经济反弹发挥了至关重要的作用。