数字化方法复制暂时修复体牙合面形态在重度磨耗病例中的应用

李 峥,柳玉树,2,王时敏,张 瑞,贾 璐,叶红强,胡文杰,赵文艳,刘云松△,周永胜

(北京大学口腔医学院·口腔医院,1. 修复科,2.第二门诊部,3. 义齿加工中心,4. 牙周科 国家口腔疾病临床医学研究中心 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室 口腔数字医学北京市重点实验室,北京 100081; 5. 银川市口腔医院口腔种植科,银川 750002)

牙体组织发育异常、口腔副功能活动、不良咀嚼习惯或酸蚀等因素会造成牙体硬组织过度磨耗,根据牙齿磨耗分级,当咬合面或切缘形态局部或全部丧失时,即为重度磨耗[1]。该类患者牙齿的牙合面丧失了原有的形态,从而引起的咀嚼功能减退、面下三分之一过短、颞下颌关节紊乱病等一系列问题,严重影响口腔美观与功能。重度磨耗病因复杂,磨耗类型多样,治疗方案涉及多个学科,并且需要兼顾美学与功能,是口腔临床治疗中的难点。在多颗牙齿重度磨耗的序列治疗中,需要通过牙合垫、诊断饰面、暂时修复体等从无创到有创的手段,经历数月的佩戴与咬合调整,帮助患者找到适应性颌位[2]。在这个过程中,如何将患者已经适应的暂时冠牙合面形态转移至最终修复体是亟需解决的问题。传统雕刻蜡型方法制作出的烤瓷或铸造金属修复体受人为因素影响较大,无法完全复制暂时冠牙合面形态,导致戴牙时修复医生需重新进行咬合调整,降低了诊疗效率,也容易造成患者的咬合不适。随着数字化技术在口腔修复领域的应用和不断发展,最终修复效果的可预见性与精准度得以提升[3]。本课题组常年致力于数字化技术辅助修复体精准制作方面的研究,已经初步实现了在前牙美学区域修复体形态的精准转移[4-5]。本研究旨在探索数字化技术中的“生物复制功能”在牙齿重度磨耗患者最终修复体制作中的应用,并将其与传统的蜡型雕刻法对比,对调牙合时间、复诊次数、患者咬合舒适度进行评价,期望提升多颗牙齿重度磨耗病例中最终修复体牙合面的精准度,减少调牙合难度,节省临床时间,达到更精准的修复效果。

1 资料与方法

1.1 病例选择

选择2016年1月至2020年1月,年龄在40~65岁,因“牙齿重度磨耗”于北京大学口腔医院修复科就诊,要求进行修复的12名患者作为研究对象,将选择全瓷修复体以及数字化修复方式的患者纳入实验组(6例,男性3例,女性3例), 最终修复体制作时应用数字化复制暂时修复体牙合面形态;将选择其他材料修复体(如金属或烤瓷)的患者纳入对照组(6例,男性3例,女性3例), 应用传统方法制作最终修复体。研究采取组间对照设计,本研究开始前已经北京大学口腔医院生物医学伦理委员会审查批准(PKUSSIRB-201523084), 参与研究的患者均签署知情同意书。

纳入标准:牙列中多颗牙齿重度磨耗,切缘或牙合面釉质丧失,牙本质暴露多于牙面l/3,已露继发性牙本质或牙髓;或伴有部分牙列缺失,但为单侧后牙非游离端缺失,连续缺失牙数少于或等于2颗;无进行性牙周疾病;龋病易感性相对较低;无需进行正畸治疗;无颞下颌关节病,否认其他有可能影响修复效果的既往病史(如严重心、脑血管疾病,凝血功能异常,精神心理疾病等);患者具备完全自主的行为能力和表达能力,能配合进行问卷调查和临床评价。

排除标准:牙周状况差,无法达到固定修复治疗要求;有颞下颌关节病,或其他有可能影响修复效果的既往病史(如严重心、脑血管疾病,凝血功能异常,精神心理疾病等);错牙合畸形,需要进行正畸治疗;不宜以固定修复方式进行全口咬合重建或要求采用活动义齿修复;患有其他口颌系统或全身疾病无法进行修复治疗;不具备完全自主行为能力和表达能力。

1.2 设备与软件

研究所用设备包括口内扫描仪(TRIOS,3Shape A/S,丹麦)、计算机(DELL,CPU Intel Xeon E31280,内存16G,GPU NVIDIA GTX660Ti,显存2G,美国)和模型扫描仪(Smart Optics Activity 880,德国)。

研究所用软件包括扫描系统(Smart Optics,德国)、DentCreate!(Smart Optics,德国)软件、修复设计系统(3Shape Dental System 2015,3Shape A/S,丹麦)和统计分析软件(IBM SPSS Statistics 20,IBM,美国)。

1.3 临床过程

1.3.1治疗设计

若多颗后牙重度磨耗,造成垂直距离丧失,则依据面部引导的治疗方案设计原则,首先确定下颌姿势位时上中切牙切缘的位置,再由此确定上颌前牙切平面以及后牙牙合平面[6-7]。

1.3.1.1美学设计 依据美学、功能、结构、生物原则,先进行最终修复目标的美学设计。根据前牙美学设计四要素,确定6颗上前牙的美学设计,根据前牙覆牙合覆盖确定下前牙美学设计。以美学引导确定符合理想美学设计的上下前牙形态、大小、位置和排列。

1.3.1.2垂直距离 根据正中关系位建立咬合,方法见本课题组既往研究[8],根据前牙美学设计和后牙修复空间,先在牙合架上确定最小垂直距离增加量,再结合息止牙合间隙法评价,用leaf gauge确定合适的垂直距离,之后戴用诊断性暂时修复体3个月以上,保证咬合建立在该位置时患者关节肌肉协调。

1.3.2诊断性暂时修复

1.3.2.1牙合垫 在确定了合适的垂直距离后,制取前伸侧方牙合记录,利用面弓转移,上牙合架,转至技工室制作牙合垫,建议患者全天24 h佩戴,以获得最适宜的正中关系和垂直距离。定期复诊检查调整咬合,3个月后拍摄颞下颌关节锥形束计算机断层(cone beam computed tomography, CBCT),与术前拍摄的CBCT进行对比,检查颞下颌关节情况,若无异常,则进入下一个治疗步骤。

1.3.2.2诊断饰面 转移戴用3个月牙合垫的颌位至半可调牙合架,制作诊断蜡型。利用牙合垫上前牙舌侧的磨耗面和下前牙唇侧的磨耗面,以及后牙功能尖磨耗面指导蜡型的精修,同时制取患者戴用牙合垫时的前伸及侧方髁导斜度,进一步调整蜡型[9]。于患者口内制作诊断饰面,模拟修复后效果。进一步在口内进行正中、前伸及侧方牙合的调整,与患者共同评价诊断饰面在口内的修复效果并修改。修复过程中定期复诊,若无明显异常,戴用诊断饰面3个月后拍摄颞下颌关节CBCT,检查颞下颌关节情况。

1.3.2.3暂时冠 面弓转移上牙合架,转至技工室,参考诊断饰面前牙舌侧面及后牙牙合面磨耗情况,雕刻牙合面更加清晰的蜡型。制作硅橡胶牙体预备导板,按照全瓷冠牙体预备标准流程在导板指导下分段进行牙体预备,翻制暂时修复体,检查并确定牙尖交错牙合、侧方运动状态、关节肌肉状态无明显异常。

1.3.3修复体制作

戴用暂时冠3个月后重新复查颞下颌关节CBCT,若无明显异常,则可进入正式修复阶段。基牙精修、排龈、硅橡胶制取印模、灌模型、据牙合记录将暂时冠模型和工作模型交叉上牙合架[9]。

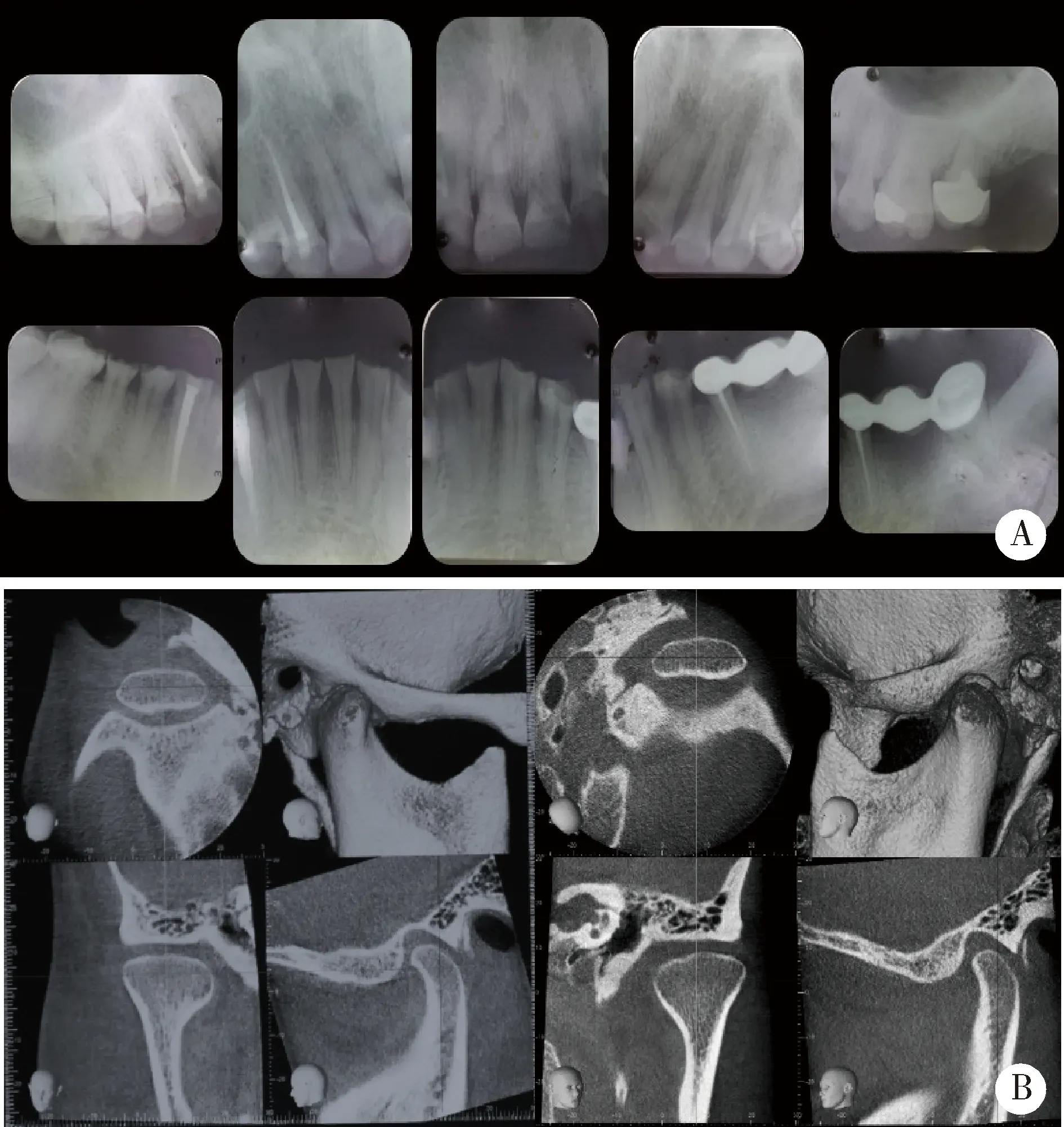

1.3.3.1数字化技术复制暂时冠法(实验组) 把暂时冠模型和工作模型通过转移板固定在Smart Optics扫描仪内部进行扫描,随后将扫描数据导入修复设计软件DentCreate!,确定边缘线与就位方向,设定边缘粘接剂间隙值为20 μm,轴面及牙合面粘接剂间隙值为60 μm,设计修复体,将扫描暂时冠得到的三维数字模型利用“生物复制功能”配准到牙体预备后获得的数字化工作模型上,提取暂时冠牙冠外形,保留牙合面及外形高点以上轴面部分作为最终修复体形态,在软件中适当光滑表面形态,系统自动生成与暂时修复体相同的虚拟修复体外形,通过虚拟牙合架进行咬合验证[10]。导出设计修复体文件,将修复体设计文件保存为 .stl格式,发送至ZenotecT1五轴切削机(Wieland,德国), 前牙均选择单层结构二硅酸锂增强型玻璃陶瓷(IPSe.max CAD,Ivoclar Vivadent,列支敦士登),后牙均选择单层结构氧化锆材料(Zenostar,Wieland,德国), 按固有程序切削瓷块成形,技工室上色、上釉,转临床试戴、调牙合、抛光、粘接、评价。

1.3.3.2传统方法(对照组) 制作个性化切导盘,并将工作模型和暂时冠模型转至技工室,雕刻蜡型,在牙合架上调整正中、前伸及侧方咬合,传统方法制作修复体。对照组和实验组患者均在戴冠1年后复查颞下颌关节CBCT。

1.3.4修复体评价

1.3.4.1调牙合时间 全冠修复体就位后,使用酒精棉球擦拭所有牙冠牙合面,三用枪吹干后,评价咬合轻重与咬合点分布,分别记录正中牙合以及非正中牙合(前伸侧方牙合)平均每个牙冠调牙合时间。

1.3.4.2复诊次数 记录患者正式戴冠后因咬合不适前来复诊的次数。

1.3.4.3咬合舒适度 在初戴时(修复体完成粘接后即刻)和戴用3个月后分别由患者对最终修复体的咬合舒适度进行评分,满分为10分。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0软件,调牙合时间和咬合舒适度评分为计量资料,采用独立样本t检验,复诊次数为计数资料,非正态连续变量采用秩和检验,均采用双侧检验,P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 修复体评价

实验组正中牙合平均每个牙冠调牙合时间为(125±2) s,对照组为(1 038±3) s,后者高于前者且差异具有统计学意义(t检验,P<0.01);实验组非正中牙合平均每个牙冠调牙合时间为(6.2±1.8) s,对照组为(286±3) s,后者高于前者且差异具有统计学意义(t检验,P<0.01);实验组患者平均复诊次数中位数为2(1~3)次,对照组患者的平均复诊次数中位数为4(2~5)次,后者高于前者且差异具有统计学意义(P<0.01);初戴时实验组患者对最终修复体的咬合舒适度评分为(9.0±0.8)分,对照组为(7.8±0.4)分,前者高于后者且差异具有统计学意义(独立样本t检验,P<0.01);戴冠3个月后实验组患者对最终修复体的咬合舒适度评分中位数为(9.4±0.5)分,对照组为(8.9±0.4)分,前者高于后者且差异具有统计学意义(独立样本t检验,P<0.05)。

2.2 典型病例

患者,男性,51 岁, 2015年3月以“左下后牙固定桥崩瓷数月,多颗牙齿磨耗渐重两年”为主诉于北京大学口腔医院修复科就诊。自述无夜磨牙等习惯,无胃食管反流及反酸、口干等,但长期喝可口可乐。

2.2.1临床检查

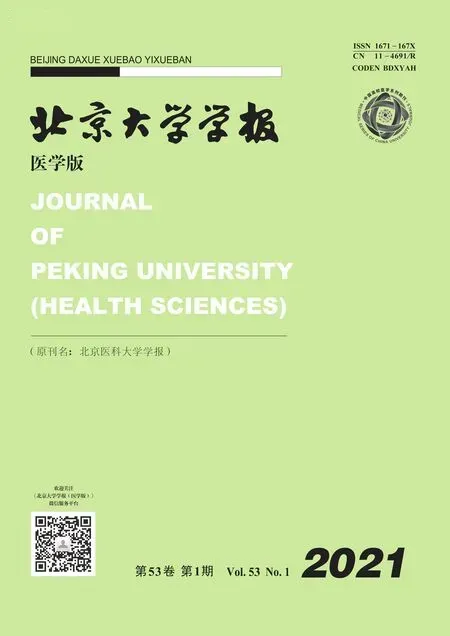

35~37固定桥,边缘尚密合,牙合面崩瓷,X线示35根充三维不满,37未见根充影像。26近中邻牙合面银汞充填体,未探及悬突,无继发龋,牙髓活力正常。27烤瓷冠,边缘尚密合,牙合面崩瓷,未见根充影像。全口多颗牙重度磨耗,牙本质暴露。前牙覆牙合、覆盖正常(图1,图2A)。面下1/3垂直距离降低,开口度、开口型未见明显异常;双侧颞下颌关节临床检查未见异常。颞下颌关节CBCT显示,双侧髁突大致居中,关节间隙正常,未见骨关节病影像(图2B)。沟通后患者选择数字化复制暂时修复体形态,并选择使用全瓷材料,纳入实验组。

A, facial appearance; B, occlusal photograph of maxillary dentition; C, occlusal photograph of mandibular dentition; D, front view of oral appearance.

2.2.2戴用牙合垫

制取研究模型,按照上文1.3.1和1.3.2小节临床过程中描述的方法确定垂直距离,上牙合架,制作全牙列均匀接触的全解剖式牙合垫(上颌)。临床试戴,调整咬合(图3A)。

A, X-ray; B, panoramic radiographs.

2.2.3翻制诊断饰面

拆除35~37固定桥,可见35残根,断面至龈下约3 mm,至外科拔除。佩戴牙合垫3个月后再次拍摄双侧颞下颌关节CBCT,显示双侧关节未见明显异常。面弓转移,转至技工室雕刻诊断蜡型,按照前述方法在患者口内翻制诊断饰面(图3)。

2.2.4初步牙体预备,制作暂时冠

戴用诊断饰面3个月后,初步牙体预备,重新制作暂时冠,为防止15、16过长,34~37制作暂时桥(图4)。

2.2.5数字化复制暂时冠牙合面形态制做最终修复体

暂时冠戴用3个月后颌位稳定可重复,颞下颌关节CBCT显示无异常。精修预备体、排龈、比色、取印模、灌制石膏模型、面弓转移、上牙合架。数字化技术复制暂时冠法制作最终修复体,并通过数字牙合架进行咬合验证。按固有程序切削瓷块,转临床试戴、调牙合、评价(图5)。

最终修复体戴入后经适当调改顺利就位,邻接触合适。进行咬合调整,至牙尖交错牙合时左右侧后牙均匀接触,前牙轻接触,前伸牙合时前牙引导,侧方牙合为尖牙保护牙合,记录调牙合时间。患者对咬合、颜色、形态满意,使用全瓷抛光车针顺序抛光。使用U200树脂粘接剂(3M,美国)粘接最终修复体(图6), 粘接完成后进行初戴咬合舒适度评价,戴用3个月复查时再次进行咬合舒适度评价。

A, occlusal splint; B, mock-up.

A, the occlusal photograph of maxillary dentition; B, the occlusal photograph of mandibular dentition.

2.2.6修复体效果评价

患者正中牙合总调牙合时间为3 120 s,平均每个牙冠调牙合时间为120 s;非正中牙合总调牙合时间为78 s,平均每个牙冠调牙合时间为3 s。患者复诊次数为2次,初戴时咬合舒适度评分为9.1分,戴冠3个月后为9.6分。之后患者继续完成了35、36牙的种植修复,选用Bego 3.8×10、4.1×10两枚种植体,上部修复采用螺丝固位的全瓷冠。一年后复查,患者咬合情况无明显变化(图7)。

3 讨论

重度磨耗表现为牙冠表面硬组织出现明显缺损,严重影响患者的口腔美观和咀嚼功能[11]。根据临床症状及磨损牙齿牙合面外形的改变,按照一定的磨损指数进行分类诊断,牙列中大于等于5个牙齿发生3度及以上磨耗就可诊断为全口牙列“重度磨耗”。重度磨耗的病因复杂,主要可以分为物理因素和化学因素两大类,临床上牙齿重度磨耗的病例,有的是单一病因引起,有的则是多病因混合或交替作用导致[12]。本研究典型病例重度磨耗主要是由酸性饮料等化学因素导致,选择全冠这种全包绕的修复方式可更好地保护剩余牙体组织,从而保证了长期修复效果。

在对重度磨耗患者进行治疗时,首先可通过牙合垫等无创的方式来诊断性升高咬合,接下来使用诊断饰面、暂时修复体来恢复牙列形态,通过数月的佩戴与咬合调整获得关节肌肉最舒适的适应性颌位,并以此为基础完成最终修复治疗[13]。目前,针对咬合重建的理论有很多种,各个理论体系都有自身的优势和不足,在临床应用时也存在争议[14]。但是无论哪种理论,对于每一步操作后颌位转移的观点都是一样的,即尽量准确地转移前一步患者已经适应的颌位,治疗的安全性才可以得到充分保障。本研究中应用的数字化复制法,其目的就是准确转移患者已经适应的暂时修复体牙合面形态至最终修复体,提升修复的精准度。因此,本研究与传统咬合重建的理论并无矛盾之处,可以辅助任何一种咬合重建理论实现更精准的修复效果。

A, gilbach articulator; B, virtual articulator; C, the digital model of maxillary teeth after preparation; D, the digital model of maxillary temporary crown; E, the digital model of mandibular teeth after preparation; F, the digital model of mandibular temporary crown; G, the temporary crown and abutment tooth preparation were fitted and registered; H, the shape of temporary crown was reproduced by biocopy function; I, fine occlusal adjustment of maxillary dentition in virtual articulator; J, fine occlusal adjustment of mandibular dentition in virtual articulator; K, final restorations of maxillary teeth; L, final restorations of mandibular teeth.

A, facial appearance; B, the front view of oral appearance; C, the right view of oral appearance; D, the left view of oral appearance.

A, the right view of oral appearance; B, the front view of oral appearance; C, the left view of oral appearance.

在临床中,若患者选择烤瓷材料、铸造金合金材料,或采用传统方法制作全瓷冠,由于需要经过蜡型雕刻、包埋、铸造等步骤[15],人为因素影响较大,最终修复体无法完全复制暂时修复体牙合面形态。这种情况将导致调牙合时间和复诊次数增加,患者也需要在戴用永久修复体后重新适应咬合的改变。典型病例中采用数字化设计软件中的“生物复制功能”,记录暂时冠的牙合面形态以及咬合关系,用生物复制和虚拟调牙合的方式制作最终修复体,保持牙列牙合面形态尽量与患者已经适应的暂时修复体一致,提高了精确度和诊疗效率。本研究实验组治疗过程完全符合临床常规,只是增加数字化扫描暂时冠牙合面形态这一过程,从研究结果分析,可以看出数字化技术转移暂时冠牙合面形态可以明显减少戴牙时咬合调整的时间,减少患者复诊次数,提高咬合舒适度,这与研究设想一致;然而,从研究结果也可以看到,在传统方法组,虽然初戴时患者的咬合舒适度与实验组相差较多,但是在3个月复查时差异明显减少,这一点说明在医生复查调整和患者自身适应能力的共同作用下,应用传统方法也可以得到较好修复效果。本研究实验组治疗过程完全符合临床常规,只是增加数字化扫描暂时冠牙合面形态这一过程,患者的权益没有受到损失,实验符合伦理要求。

虚拟牙合架的应用为典型病例最终修复体的设计与制作提供了辅助。虚拟牙合架将物理牙合架转置成数字化模式,研究者可在软件中旋转牙合架,以便更清晰地观察咬合情况[16-17]。本研究的典型病例复制了暂时修复体牙合面形态后应用虚拟牙合架的虚拟调牙合功能,对咬合进行了验证,避免了复制过程出现错误造成较大的咬合误差。本研究在设计蜡型时均采用尖牙保护牙合,在制作最终修复体之前根据临时修复体的磨耗情况,将最终修复体设计成尖牙保护牙合或者组牙功能牙合,典型病例中患者的临时修复体为尖牙保护牙合,所以最终修复体也采用这种牙合型。为了对咬合情况进行更加客观的评估,在戴修复体即刻和一年复查时均采用T-Scan对咬合力和咬合分布点进行检查。

在多颗牙齿重度磨耗的病例中,利用设计软件中的“生物复制功能”进行最终修复体的设计,有利于降低调牙合难度且达到可预测的功能和美学效果,对节约临床时间,提升修复精准度有重要意义,但是本研究依然存在一定的局限性,如数字化技术的应用和普及成本较高,不便于推广;修复医师需要参与修复体咬合设计的过程,增加了人力成本;数字化扫描和设计的时间可能会因操作者的熟练程度不同而相差较大。此外,本研究没有采用严格的随机对照研究设计,主要是由于在初步建立方法的过程中受到患者配合程度(需要数字扫描过程)等因素限制,而且重度磨耗的复杂病例相对较少,所以收集病例的难度较大(病例收集的时间跨度为4 年)。在纳入病例时,本实验研究对象年龄45~60 岁,男性和女性各占一半,但是由于年龄和性别对咬合的适应性可能会有一定程度的影响,下一步本课题组的研究重点是纳入更多类型的牙齿重度磨耗患者,并且按照年龄和性别设计分层对照实验,设计更严格的随机病例对照实验,进行更加系统全面的分析,进一步对比数字化技术复制暂时修复体牙合面形态法与传统方法所制作的修复体整体咬合适应性的差异。

综上所述,应用数字化方法复制暂时修复体牙合面形态的设计方法具有可行性,与传统蜡型雕刻法制作的修复体相比,戴用数字化方法制作的修复体时临床调牙合时间更短,复诊次数更少,初次戴修复体时患者咬合舒适度更高。该方法有利于降低重度磨耗病例修复的调牙合难度,并达到可预测的功能和美学效果,可以作为传统咬合重建理论有益的补充,对节约临床时间和提升修复精准度都有着重要的意义。