纯粹与自由的欢歌

我结识龚循明先生几十年,他一直是一位比较纯粹的陶瓷艺术家,他用他的作品证明了这一切。龚循明对陶瓷语言形式的探索经历了几个不同时期,每个时期他都用真心去感悟并展现鲜明的个性语言符号,同时在求变中不断地完善自我认知,这样孜孜以求的精神深深地感动了我。

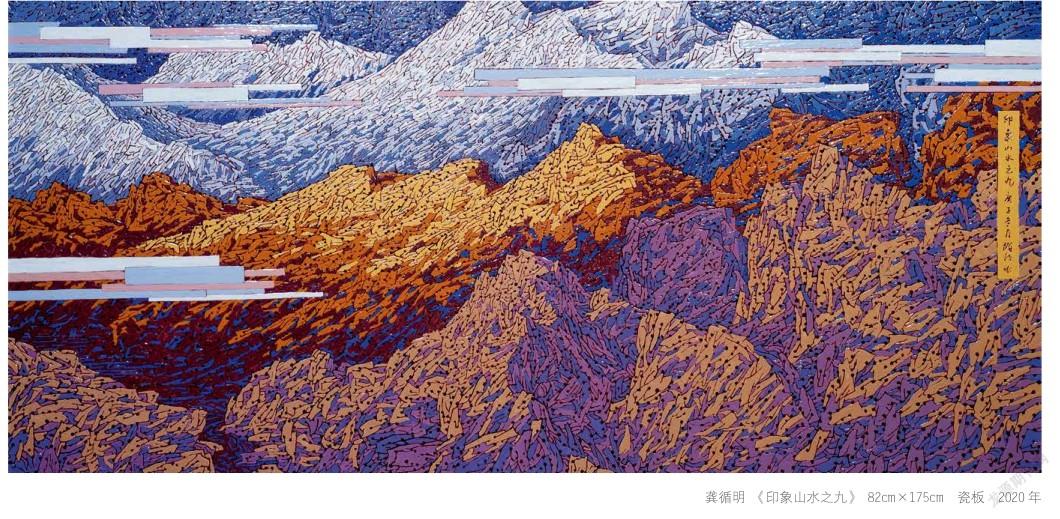

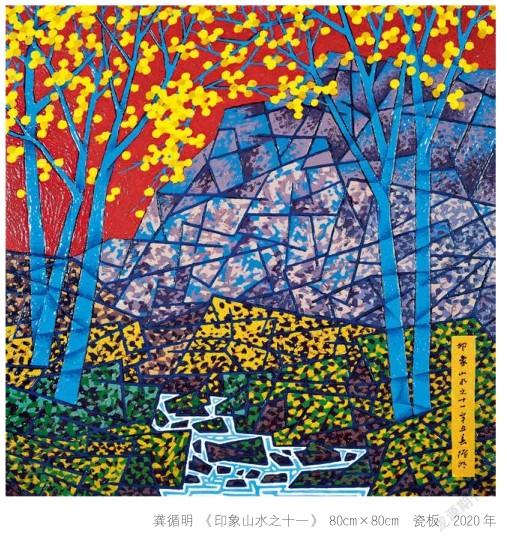

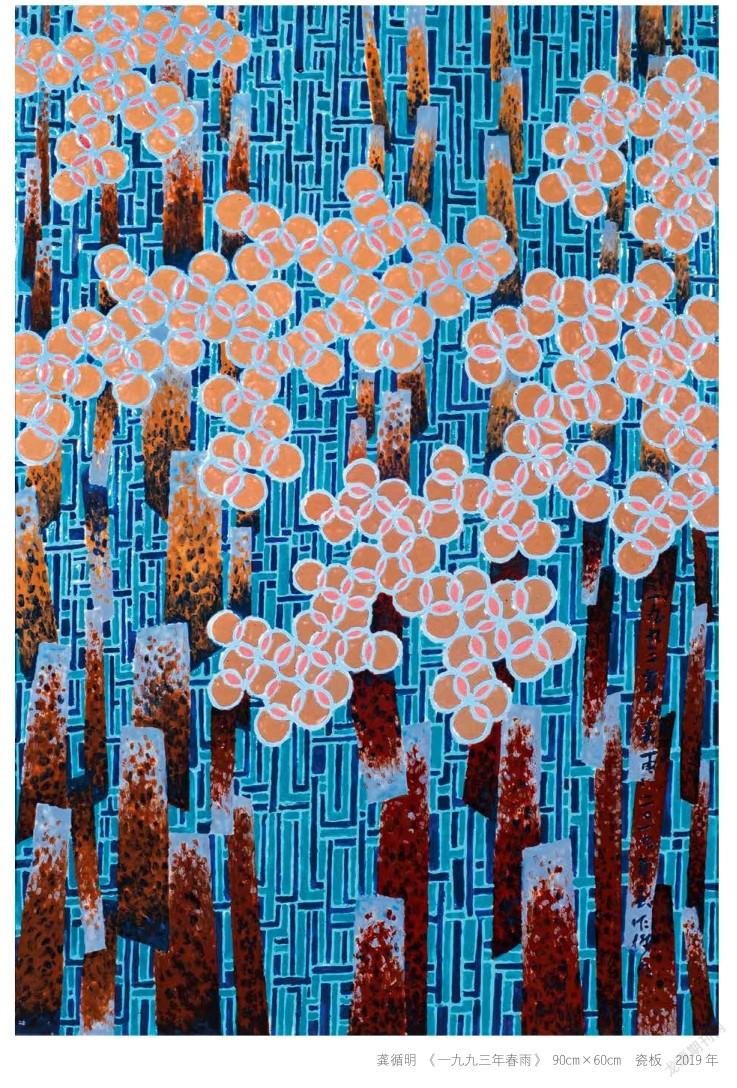

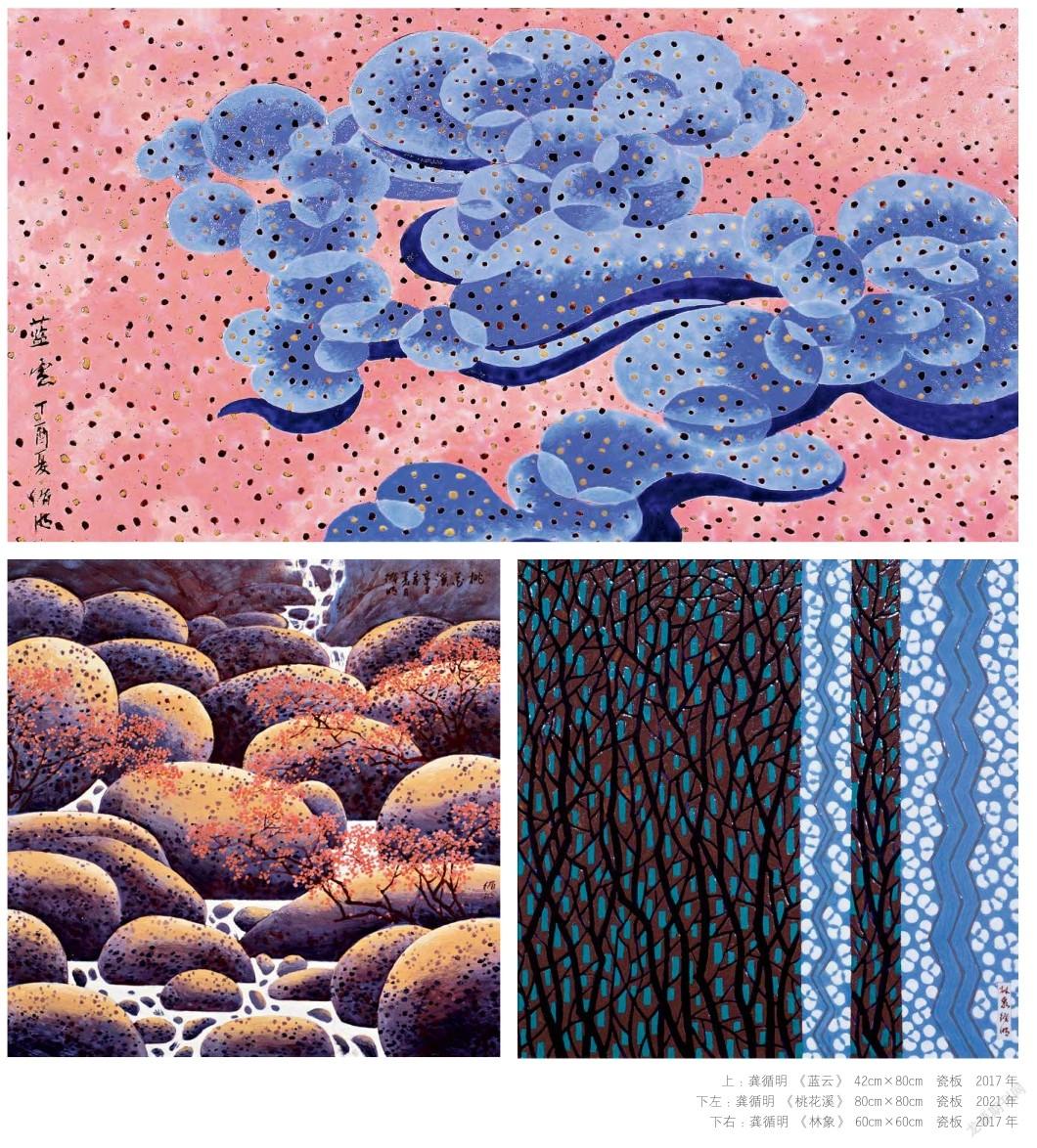

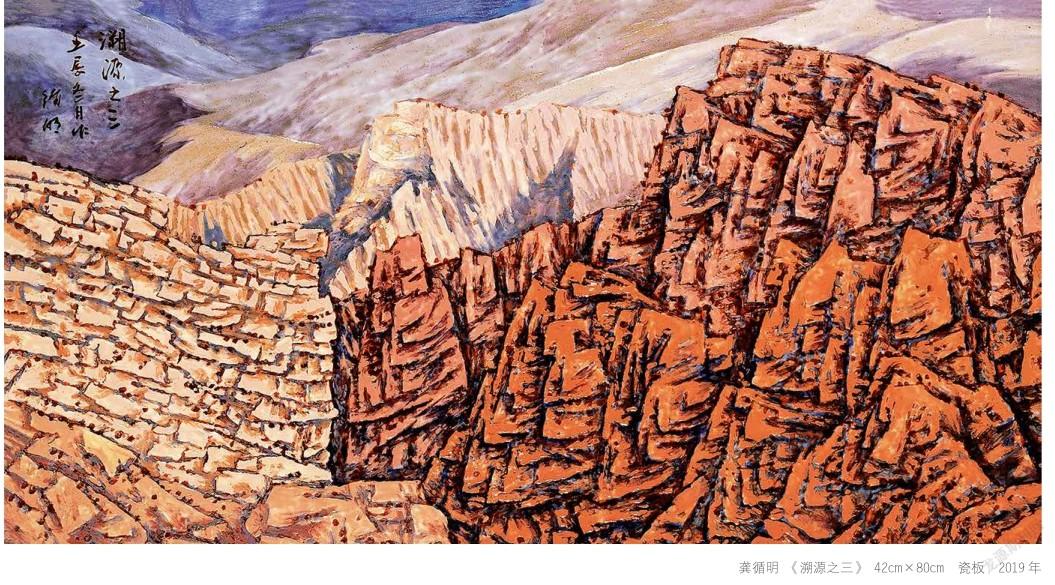

作为同人,我深知这种探求的艰辛与孤独需要强大的理想主义精神和对陶瓷艺术的痴迷与支持。龚循明最初从陶瓷材料介入绘画,进行语言探索,再到今天走出材料、去技巧化的创作,非常注重个人创作的纯粹性。在这个漫长艰难的探索过程中,他的作品始终保持个人生活感受真切、民族意识浓郁、艺术视野广阔、当代气息强烈、语言表达纯粹的特点。我从他的作品中始终感觉到:龚循明是飞扬的,拥有夸张且浪漫的艺术表现力,同时又具有反复自我否定和试错的内省精神,破立同举。龚循明在对自己的艺术严格要求的同时,还带领“溯源”团队进行多年陶瓷绘画的艺术实践,以他的人格魅力影响青年一代。

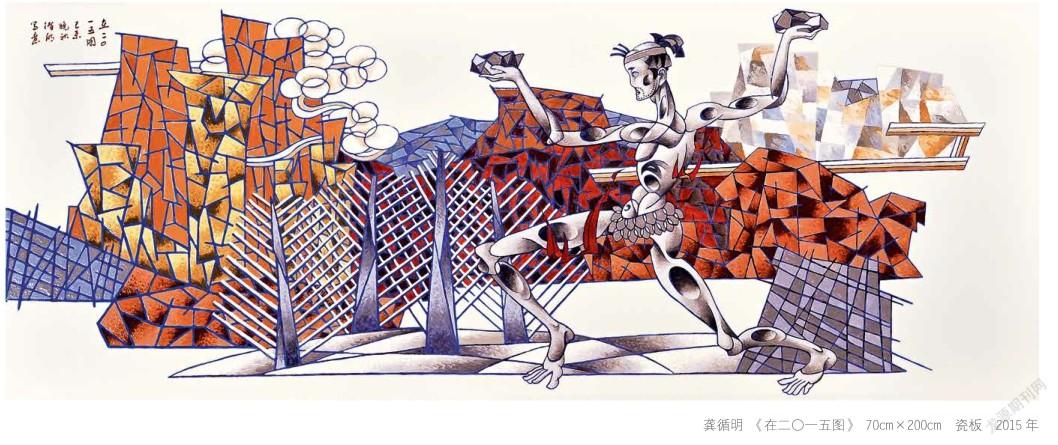

40多年来,龚循明孜孜不倦地坚守着自身最真诚与明净的情感表达,借用陶瓷媒介阐述自己的人生哲思与心灵感悟,将创作心象凝练于作品,探寻材料的可行性的同时,也打破材料的桎梏,以心象为主、材料为辅,表达着赤子之心。在现当代艺术多元化的语境之下,龚循明近期一系列作品中借符号传达着他的同情心、怜悯心、爱国之心,追本溯源,坚守初心,开拓独到的艺术境界。

本文旨在通过研究龚循明的艺术创作,分析其艺术思想的表达,明晰其艺术的追求方式,阐述艺术家创作过程中“心象”的地位,突出“符号”与“心象”本源的相互关联,得出由生活感知的心象生发出来的图式与符号在作品中传递,和符号就成为艺术创作架构的重要因素的结论。

(一)心象之实质——本心

艺术家创作的最本真的追求便是表达自己的本心,由本心生发出来的自由状态建立在扎实的艺术功底之上。无论是西方艺术理论中克罗齐与柯林伍德的表现说、弗洛伊德的精神分析理论、苏珊·朗格的现代模仿说,还是东方艺术理论中庄子的“逍遥游”、陆机的“诗缘情”,都肯定了艺术家在创作中真切情感所起的作用。

龔循明的绘画生涯始终贯穿着爱人、爱自然的情感。他爱人,尤爱年轻人,更爱幼稚之人,血随着青年同热,因此拥有了生长的快乐和憧憬。他爱自然,喜欢厚德载物之大爱深藏其间,其博大、其精妙,充彻混元之气,可谓之“思无邪”。他创作的每一步都真诚记录了当时的情境,记录了创作时的感慨、思想。不忘本心,方得艺术之纯粹。

(二)心象之表现——打破材料桎梏,追求创作自由

艺术家在创作过程中追求个体精神的饱满和创作状态的自由,同时强调个体语言的独特性、个人精神的自我状态在艺术中的传达。自由永远是相对的,那么如何进入绘画的自由状态呢?这种自由是通过长期对艺术的思考、对材料的试验达到的,从个体来讲,它是有的放矢。每一个艺术家都是独自行走的。

首先是材料自由。今天提出的材料自由,依然围绕“去标准化”的核心。一方面,在陶瓷艺术领域,材料自由最重要的基础是熟悉多种陶瓷材料、熟练掌握工艺技术,之后才可能冲破对传统材料工艺的认知,建构当下使用材料科技的新手段。另一方面,艺术家应尊重、顺应材料的属性而不囿于材料的限制,而且通过长期实践才能达到材料自由的状态。

随着创新观念开始进入陶瓷语言,当下陶瓷绘画艺术的选题角度和展开的视域都发生了改变,陶瓷“材料”作为瓷画语言的物质载体,随着瓷画语言建构形式的发展亦进入新阶段。今天陶瓷材料、技术工艺的发展已经打破了传统工艺美术分工的认知。当下陶瓷绘画艺术家需尽可能掌握创作所需的技术与工艺,这是打破材料桎梏的开始。融合是打破与重构的过程,是陶瓷绘画多元性的开启:立足陶瓷材料本身,走向更加宽泛的融合之路,超越传统语境。“走出材料”建立在对陶瓷材料把握和充分认知的基础之上。艺术家从不同的角度,以各自的方式,在观念导向下,从材料本身出发,最终“走出材料”,通向艺术自我秩序的建立,建构当下陶瓷绘画的语序。

当今瓷画艺术家们更加注重对自我意识形态的认知,新时代瓷画艺术的职能由物象记录转向纯粹图式呈现,强调以个体精神状态的主动性赋予“材料”独特的形式,“材料”只是意识践行中的物质载体,而非“物质材料”赋予个体认知。从对物质材料的践行中,不断地生发出新的艺术形态,由形式的改变转为形态的改变,这一生发的过程就是对“走出材料”的解释。“走出材料”必然以观念为先行向导,“观念先行”是陶瓷从工艺美术绘画形式走向艺术绘画的核心问题,这要求我们更多地关注绘画本身。

其次是语言自由。材料自由是语言自由的基础。从融合材料再到“走出材料”,在实现材料自由的基础上,艺术家构建起自己的艺术语言传达体系。语言自由是艺术家在创作中达到对各种艺术语言自由运用的状态,语言的使用可以根据自己的需要选择,充分尊重艺术家的个性特征,完善自我语言建构路径,从而完善自我艺术秩序。艺术语言状态,是艺术家本身状态的呈现,囊括多维空间折射而在自由行走中生发,无须传递,而只是呈现。

最后是精神自由。艺术的一切行为建立在对文化、自然、社会、生命的理解基础之上,是艺术家世界观的反映。这就要求艺术家不断地提高学识、加强修养、修炼自我本心,从而提高精神境界。在尊重精神独立性的同时,艺术家加强对自我意识形态的感知,步入超越自我的精神状态,从而释放精神的自由性。精神自由派生出艺术家个体独特性的呈现,才可能在画面中显现艺术家灵魂的光彩。

(三)艺术创作心象建立——破境

“破境”核心在“破”,具体表现为“去标准化”。“去标准化”的问题核心是解除迷信传统绘画模式对探索当下陶瓷绘画形式的影响,突破限制艺术思想的桎梏。

传统瓷画无论是粉彩、新彩还是青花等,皆是以工艺特征命名,因泾渭分明的“标准”程式化工艺技法造就其分类壁垒。以粉彩为例:珠明料与雪白必然属于粉彩用料,粉彩设色标准也有固定程式,譬如粉彩山石暗部以广翠打底、亮部以淡苦绿或直接上净苦绿,固守这些程式造成了传统粉彩山石设色几乎大部分都具趋同性的现象。此种种现象皆源于将陶瓷绘画禁锢在仅追求仿造古画效果而形成的一系列工艺“标准化”操作框架内,以工艺“标准”设限材料使用、设限陶瓷画种,过分考虑工艺与材料本身特性,而忽略由观念引导陶瓷绘画材料本身去寻找绘画表达的更多可能性。

在此背景之下提出“去标准化”,可打破以传统瓷画工艺分界的壁垒,调动元素为画面服务,重新回归陶瓷绘画艺术语言本位:一是重塑对“瓷画”的理解后排除盲目以其他具体画种的标准判断陶瓷绘画创作的影响,去除模仿固定画种限制的标准化,明晰当下陶瓷绘画的基本边界;二是进入材料本身属性探究,去除传统材料使用标准化的限制,包含跨越工艺壁垒、设色标准等,不再囿于固定传统工艺设色,也不以新彩、粉彩等工艺区分材料使用,有益于陶瓷绘画语言的重新定位。

“破境”理论“去标准化”,由此将当下瓷画与传统“陶瓷绘画”区别开来,可以理解成基于陶瓷材料特征和历史文化积淀的绘画方法。“去标准化”是在认识到自身所处环境局限的状态下,提出的对自我认知成长的要求,是永无止境、不断通达的追求。

(一)符号语言的界定

今天我们认为“符号”是对生活深度认知以后进行高度概括和提炼的结果。文字本身就是一种符号,远古图腾是对某一种物象进行推演转换逐渐形成的符号。符号化恰恰是事物本身特征和意义的典型化,符号的建构就是去表象性,获取物象的纯粹性,也即用抽取的方法,回归到对事物本真的认知,就像窥一斑知全豹,抽离出事与物最本质的属性。今天我们身处数字化时代,图像和声音的传递将由数字来完成,不同数字的组合将成为不同物象和语言传达的载体,数字就成为了符号,因此当下对符号的研究有重大的意义。

艺术创作可以处于一种虚拟状态,这种虚拟是由心灵的感知所衍生的,可超越客观物象和一定的客观现实。进入虚拟状态之后的艺术表达,我们称之为艺术的想象。当艺术呈现方式进入一种构想空间中的虚拟时,真实的物象就不重要了,剩下的是艺术形式本身存在的显现。这种显现本身成为新的存在,脱离了对生活现实的简单传达,这个显现可用符号来完成。

建立自己的绘画符号语言,是艺术家建立自我秩序王国的特殊途径,艺术家自身的个性表达,必将呈现语言的独特性。对符号的研究是架构艺术形式的前提。符号本身有多种来源,其中包括对现实生活的提取,从生活中感知后改造,对当下认知的虚拟和改造的本身都是艺术家精神高度的显现。生活的体验是因,精神提炼是果。绘画图式是灵魂,是精神之果的现象。三者共同构成瓷画符号的完整语义。

在人类早期艺术的发展过程中,符号已经出现,例如彩陶纹饰、青铜器纹饰,对今天研究符号的成因、体系具有启示意义。从图像抽离出符号是由感性认识走向理性认识的必然,是发掘事物本质并转化成新的表达方式,犹如现代艺术中的抽象主义表达。其抽象方法不是按照西方绘画的演变路径,更像中国古代的书法。书法既有实用的意义,又是一门艺术。书法的艺术语言形式与气息重在表达个人情感和艺术的自我状态,这和今天我们提出的符号语言是契合的。符号具有个人强烈的情感倾向,由个体通达人类共性,是从具象走向抽象的必然结果。

(二)符号表达的可能性与多义性

现当代的艺术创作多是符号化、图式化的,作品展现着艺术家独特的创作风格与个人标签。符号的产生与广泛传播,使得艺术家及其作品被众人熟知。瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论认为,图式是一种有组织的可重复行为模式与心理结构,是一种认知结构的单元。而康德也将图式称为潜藏在人类心灵深处的一种技术。在当代创作中,潜存在内心的个体话语如何转化成有效的外在形象,对每个艺术家来说,都是必须面对的话题。在图像、资讯泛滥的今天,任何一个特殊的灵魂都希望人们认可它的存在,都不得不使“灵魂的陈述”专利化。灵魂自身的独特性是难以言说的,只有当差异在艺术语言中产生时,灵魂才有展示的可能,语言也才真正成为事实。也正是因为这个缘故,许多艺术家才想方设法确立自己的艺术图式与符号。

对龚循明而言,在自己的画面上不断地改变、修正,乃至推翻已有的东西,同时不断地捡回、恢复一些不可抛弃的因素,才能真正找到属于自己的认知图式。从對某一图式产生浓厚兴趣,再到不断地修改、添加,最终形成个人化的记事单元。在“庚子记事”系列中,他取理性对待、分析的态度,将真实的感受融入独创性的图式语言,符号的呈现使艺术创作的意义更加深入与直观。

(三)符号回归

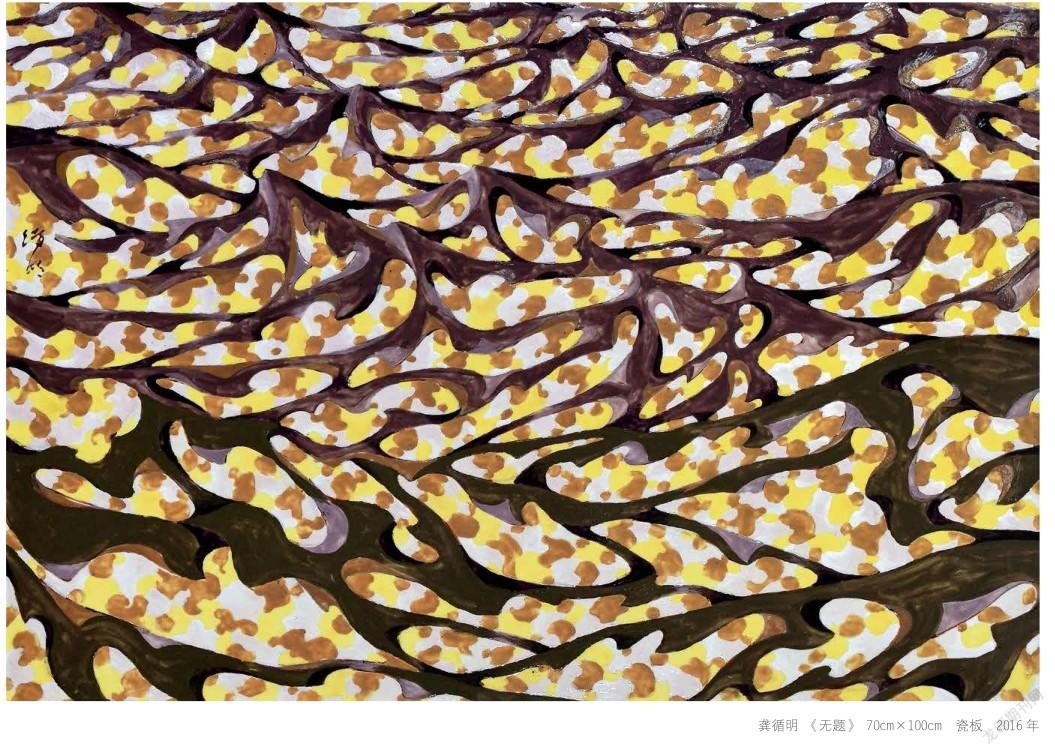

过去模仿求真的追求已经式微,在万事万物多样到甚至于光怪陆离的今天,仅仅亦步亦趋地模仿已经无法满足于创作者的愿景,他们由心而发地反映多元的事态、纷纭的现象,萌生出复杂的情绪。但借助于媒介传递的过程中也会产生游离状态,这种游离的状态恰恰是艺术家灵感的显现,也是自由行走的结果——由心而发通过更加洒脱与个体化的艺术语言表达出来。

陈旧的规则逐渐被打破,新的个人的艺术秩序由此建立。符号的演绎中孕育着多种可能。正如《上善若水》这幅画的创作冲动源自对水的观察,龚循明强调说:“我没有画水,虽然画面似有水波涌动,光斑点点。我实在一直惊奇于画面的自我诉说与逐步呈现。此画是非我干预下的自由行走,画面自带情绪并以它的语言诉说。直觉于这种写作方式是我与画之间共生的,是由水而发的。”符号的传递与材料碰撞产生了神奇的魅力,在精神指向混沌归元的状态下自由行走使艺术家与创作完全契合,这种纯粹使得龚循明的创作一直处于兴奋状态。

龚循明在其讲座中曾说:“我的新作品是一种探求,也可能是试错。”新生命的诞生有无限的发展空间,我每每走进龚循明的工作室,看到他一幅幅创新的作品,我好奇的心态得到满足的同时也有一丝丝慰藉。面对一幅幅新作,感受内容与创作者情绪的同时,我理解到符号带给我的遐想,从而回归到本真纯粹的心象之中。

(张景辉/景德镇陶瓷大学)