化育栋梁

刘垚梦

梁思成(1901—1972)是我国著名建筑学家、建筑教育家,中国建筑学科的开拓者和奠基者。他毕生致力于中国古代建筑研究与建筑教育事业,为我国建筑事业做出了卓越乃至开创性贡献,影响深远。

时值梁思成先生诞辰120周年之际,本刊特推出“仰观栋梁:纪念梁思成诞辰120周年”专题。该专题从梁思成先生对中国建筑的探析、对北京古城保护与城市规划、建筑教育思想等主题切入,还以人性化的视角展现了梁思成先生与林徽因女士间美丽的建筑爱情故事。本专题力求从建筑史家、古建筑专家、城市规划专家、现代建筑教育家等众多身份全面展现梁思成先生辉煌的一生。

摘要:中国现代建筑教育初始于20世纪20年代,一批留学归国的建筑人士创办了我国最早的大学建筑系。梁思成作为中国建筑教育的先驱,自1928年毕业于美国宾夕法尼亚大学建筑系回国,先后创立了东北大学建筑系和清华大学建筑系。本文以历史发展的脉络和梁思成的人生轨迹为线索,重点介绍梁思成的建筑教育思想与贡献。

关键词:梁思成 建筑教育 建筑系

一、中国近现代建筑教育的初兴

梁思成(1901—1972)是中国著名的建筑学家,建筑学科的开拓者、建筑教育的先驱。他一手创办了东北大学和清华大学两所不同风格的大学建筑系,为我国近现代建筑教育奠定了坚实的基础。作为近代大思想家梁启超的长子,梁思成自幼就深受中国传统文化的影响,而且还在青年时代留学海外,就读于美国宾夕法尼亚大学建筑系。学贯中西的梁思成,将破译宋代《营造法式》和构建中国古代建筑史作为一生的学术追求。1928年,他学成归国,创办了东北大学建筑系。(图1)1933年他在抗日战争的硝烟中,攀爬近70米的应县木塔测量绘图。1945年抗日战争即将胜利,梁思成心系祖国战后重建,致信时任清华大学校长梅贻琦,建议创立建筑系,为新中国建筑界培养人才。

回望历史,在几千年的中国古代建筑史上,并未有过现代意义上的建筑师和建筑教育,承担房屋设计和建造的匠人主要通过师徒相承的方式学习建造技艺。1840年鸦片战争爆发,中国国门被迫打开。西方近代建筑业逐渐从沿海通商口岸渗入内地。在这一时期,早期西式建筑开始出现。这不仅改变了中国传统建筑业的格局,也引发了中国近现代建筑教育的革命。尽管一些中国建筑师可以在外国人开办的建筑事务所中求职学习,在工作的过程中接受制图、结构设计等职业技能训练,但无法接受系统完整的职业训练,尤其在建筑美学、建筑历史和创意设计方面仍显不足。

1898年设立的京师大学堂是維新派在戊戌变法运动中成立的一所全国最高学术机构。1903年,在张之洞主持制定的《奏定学堂章程》颁布后,京师大学堂按照章程要求,在工科下设置了建筑工学门和土木工学门,参照日本建筑科制定课程。令人遗憾的是,京师大学堂虽列出了建筑学门的科目计划,但由于师资力量不足等原因,该校于1909年的学制中删除了建筑科。随后,京师大学堂也因1911年爆发的辛亥革命而陷于停学整顿。1912年蔡元培着手修订新学制,在由教育部颁布的“壬子癸丑学制”中,同样在大学工科下设置了建筑科。其课程与《奏定学堂章程》相似,并增加了钢筋混凝土构造法、建筑法规、中国建筑构造法等课程。但由于长期的师资匮乏,加之国家政局动荡,在大学设置建筑科并开设相关课程的教育构想一直未能实现。[1]直至1920年后,留学归国的建筑人士创办了大学建筑学科,才真正开启了中国近现代建筑教育的先河,梁思成便是其中贡献最为卓著者之一。

二、梁思成创办东北大学建筑系

1928年9月,梁思成和林徽因夫妇提前结束了欧洲毕业旅行,在东北大学工学院院长高惜冰的邀请下,赶赴沈阳创办了东北大学工学院建筑系。梁思成刚来即被任命为建筑系责任副教授,两年以后提升为责任教授。他一生的建筑教育事业由此发轫。梁思成、林徽因夫妇是系里第一学年仅有的两名教员,都教建筑设计。随后,梁思成又开设了一门建筑史课程。[2]毕业于美国宾夕法尼亚大学美术学院的林徽因则发挥她在美术专业方面的专长,教授雕饰史和美术。1929年夏天,三位美国留学归来的年轻教师也加入到了东北大学建筑系。其中,两位是梁思成、林徽因夫妇在宾夕法尼亚大学建筑系的同窗陈植、童寯,他们都教建筑设计。而另一位是毕业于美国麻省理工学院土木工程系的蔡方荫,他主要教授结构设计、阴影法和立体几何。[3]

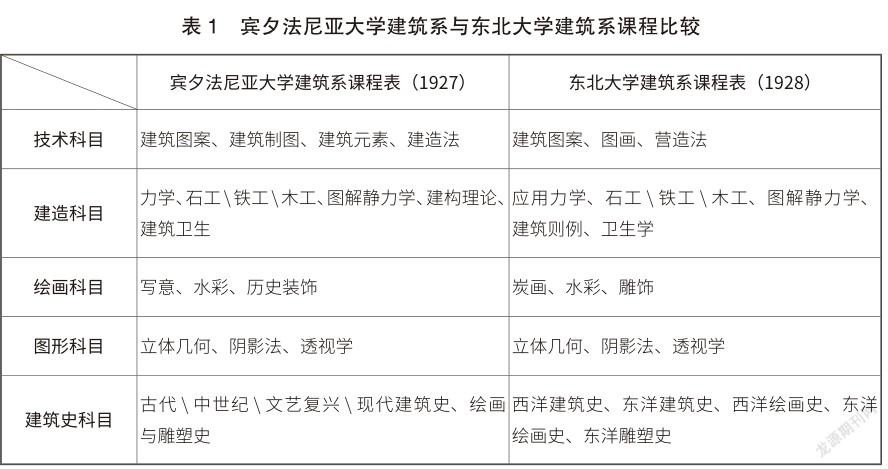

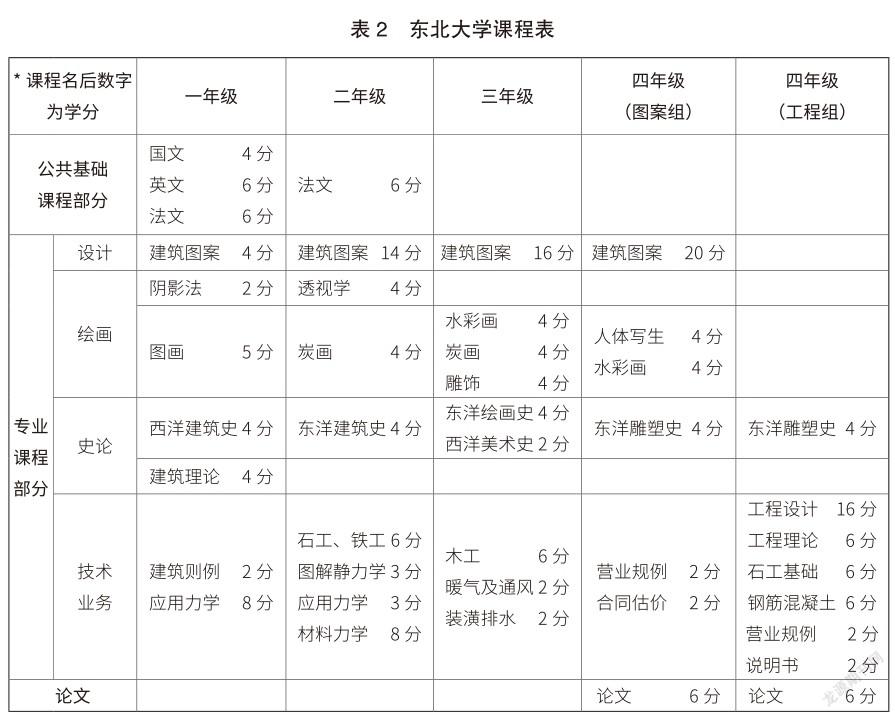

近代中国设立的第一个大学建筑学科是1923年成立的苏州工业专门学校建筑科(1927年更名为国立中央大学建筑系),该校拉开了中国院校建筑教育的序幕。1928年,由梁思成创办的东北大学工学院建筑系则是随后成立的第二个大学建筑系。两校相比,苏州工业专门学校建筑科教师多留学日本,因此教学体制及内容受日本建筑教育影响,具有注重工程实践的特点。东北大学建筑系的五位教师中有四位毕业于美国宾夕法尼亚大学建筑系,这些年轻的教师们尝试性地将宾夕法尼亚大学建筑系沿袭巴黎美术学院(Ecole des Beaux-Arts)的“布扎”(Beaux-Arts)学派移植到中国(见表1、表2),在设计、绘画、史论、技术及业务四类专业课程的设置上具有以下几重特色:

(一)注重设计与绘画的美术学院特色

在四年图案组的课程安排中,设计和绘画课程贯穿始终。其中,设计课程中的“建筑图案”共计54学分,所占分值最大。绘画课程的品类繁多,既有阴影法、透视学一类属机械作图方面的训练课程,也有徒手画、炭画、水彩画、雕饰、人体写生等纯美术绘画课程,共计 35学分。绘画教学遵照宾夕法尼亚大学传统,注重学生对比例尺度、韵律序列、协调统一、虚实高低等构图原理方面的训练,以期建立古典主义的形式美感。童寯在《东北大学建筑系小史》一文中回忆:“所有设备,悉仿美国费城宾夕法尼亚大学建筑科。”宾夕法尼亚大学重绘画、重艺术的思想也在东北大学建筑系得到全面体现,甚至还沿袭了宾夕法尼亚大学所盛行的“图案限期交上,集合比赛而各教授甄别给奖”这种颇有巴黎美术学院特色的做法。[4]注重绘画训练让学生花费大量时间制作渲染图,但是缺乏对材料、技术、构造等技术层面基础训练的重视,也使技术课多半沦为服从于绘画造型的次等课程。

(二)建筑史和美术史在教学中具有重要地位

这一方面是受美国学院派教学体系的影响。当时盛行的新古典主义和折中主义将古典建筑作为新设计的参照范本,因此使建筑史在教学中具有较高地位。另一方面是受建筑史研究兴趣的影响,梁思成早先在宾夕法尼亚大学学习西方建筑史时,亦怀有破译宋代《营造法式》、研究中国建筑史的抱负,所以在史论课的课程设计上强调“东西并重”。因此,在东北大学建筑系,西洋建筑史、东洋建筑史、东洋绘画史、西洋绘画史、东洋雕塑史的课程贯穿四年教学的始终,共计20学分。这样的课程安排体现出对培养学生文化艺术素质和古典形式美感的重视,但不足在于历史课程多为对古典优秀作品的介绍,缺乏对西方现代主义建筑和艺术的灌输。

(三)图案组与工程组教学各有侧重

梁思成创造性地将四年级学生分成两组:一组是侧重设计和绘画的图案组,目标是把学生培养成具有良好艺术修养的理想型设计人才;另一组是侧重技术和结构的工程组,目标是将学生培养为面向建筑实践市场的精通技术的实用型人才。由于东北大学建筑系只创办了三年就被迫中断教学,四年级的分班计划未能实现,但前三年是依照图案组的方式进行教学的。

1930年晚些时候,林徽因由于诊断出肺病而不得不离开沈阳回到北京治疗。1931年,梁思成由沈阳返京照顾肺病治疗中的林徽因,而陈植也离职去了上海开办建筑事务所,东北大学建筑系的五位年轻建筑师只留下了沈阳本地人童寯。不久后,东北沦陷,东北大学被迫停课。[5]童寯与其他教职员和许多学生一起南下逃往北京,仅开办三年的东北大学建筑系就此夭折。梁思成试图成立东北大学流亡分校,先将学生安排在清华大学土木系借读。但由于各种原因,复课计划未能实现。后至冬日,童寯到达上海,继续安排复课之事。他将原三、四年级学生召集到上海,设法帮助他们完成学业。陈植与大夏大学磋商,让学生在土木系借读。在专业课程方面,童寯、陈植二人继续教设计,江元仁、郑瀚西教工程,赵深教营业规例、合同估价等课。[6]

东北大学建筑系在1928至1931年间仅招收了三届学生,第一届15人,第二届13人,第三届12人。[7]1932年,建筑系有9名学生于上海结业,1933年毕业7人,这两届学生毕业时仍发东北大学的毕业证书。第三届有5名学生张镈、曾子泉、林宣、唐璞、费康则转至国立中央大学(现南京大学)建筑系工程系继续学习。[8]梁思成在1932年7月写给东北大学建筑系第一届毕业生的祝词中,向学子们充分阐明了“建筑师”和“建筑”的定义,体现了他对未来期望从事建筑业的毕业生们的希望和嘱托:“毕业二字的意义,很是深长。美国大学不叫毕业,而叫‘始业(Commencement)……你们的业就是建筑师的业,建筑师的业是什么,直接的说是建筑物之创造,为社会解决衣食住三者中住的问题,间接的说,是文化的记录者,是历史之反照镜。所以你们的问题是十分的繁难,你们的责任是十分的重大……因建筑的三元素中,首重合用,建筑的合用与否,与人民生活和健康,工商业的生产率,都有直接关系的,因建筑的不合宜,足以增加人民的死亡病痛,足以增加工商业的损失,影响重大,所以唤醒国人,保护他们的生命,增加他们的生产,是我们的义务……为求得到合用和坚固的建筑,所以要有专门人才,这种专门人才,就是建筑师,就是你们!”[9]

三、梁思成创办清华大学建筑系

1931年,梁思成离开东北大学建筑系后,受中国营造学社创始人朱启钤之邀,正式加入学社并任学术部主任,后改任法式部主任。自加入学社的第一天起,梁思成就下定了揭秘中国古代建筑的决心。在进入学社之初,梁思成提出要运用科学考古和现代科技的方法对建筑实物进行田野调查与测绘。同时,他认为对古代建筑的研究要由清代建筑向前沿流溯源,以探索中国建筑体系发展的历史脉络。基于这样的目标,梁思成和中国营造学社的同人们历经15年,先后奔赴15省200多个县,开展中国古代建筑的田野调查工作,率队发现、测绘和研究了五台山佛光寺东大殿唐代建筑,蓟县独乐寺观音阁与山门、应县木塔等辽代建筑,正定隆兴寺摩尼殿与转轮藏殿、太原晋祠圣母殿等宋代建筑,以及隋代敞肩式石拱桥——赵州桥等众多中国建筑史上的经典杰作。通过长期的田野考察与资料积累,梁思成与学社同人在艰苦的抗战时期,于四川省宜宾市南溪县(现为南溪区)李庄,以顽强的毅力完成了《中国建筑史》(原名《中国艺术史(建筑篇)》)和英文版《图像中国建筑史》两部巨著,由此构建了中国古代建筑史体系。

随着抗日战争即将胜利,针对战后重建的现实需要和对国际建筑发展趋势的把握,梁思成在1945年3月9日写给清华大学梅贻琦校长的信中,建议在清华大学工学院中创办建筑系,培养建设人才以应对战后急需。他在信中分析了国内外社会发展趋势,在当时的国内大学中,仅有国立中央大学和重庆大学设有建筑系,培养建筑人才的数量与当时国计民生和城市发展的需求相距甚远。因此他提出我国需要迅速培养建筑人才,并针对建筑行业的特点设立了不同專业科系。由此,梁思成奠定了清华大学建筑系的教学基础。

对于清华大学组建营建系的必要性,梁思成是将其建立在对国内外社会发展现状分析的基础上进行论证的。他认为建筑与民生息息相关,并可以为社会稳定安宁提供重要保障。当时,欧美等国家在营建技术方面已臻专门化、组织化、机械化。而对于我国来说,战后迅速发展工业为必由之路,因此随着生活水平的提高,成立建筑系是适应新时代的需要。建筑主要解决与居住者生活相关的问题,个人、家庭、团体、机关需要不同类型的建筑,支撑人民生活生产的各种需要。但当时中国的知识阶层不仅对不同类型建筑的功能缺乏认识,甚至无法分辨建筑与土木工程的区别,这对建筑设计行业的发展十分不利。

梁思成认为,现代都市中的万千建筑与城市规划关联密切,因此涉及社会政治经济的住宅、分区、交通和防空等问题均需全盘合理部署。战后城市重建工作极其艰巨,是关乎国计民生的百年大计。相比英国、苏联等国,我国尚无战后重建计划,而且建筑人才紧缺。因此,清华大学等国内大学开设建筑课程,培养国家紧缺型建设人才刻不容緩。在教学方法上,国内大学一直沿用的法国巴黎美术学院教学体系已趋于陈旧,宜采用德国包豪斯(Bauhaus)方法,以工地为实习场所,设计与实施并重,培养具有创造力的实用型人才。在专业配置上,国内大学可参考哈佛大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学等美国高校建筑系,设立建筑、建筑工程、都市计划(城市规划)、庭院(园林)、户内设计(环艺设计)等系。通过这些设想可知,他深受美国现代主义建筑教育思想的影响。

在1945年日本投降不久后,清华大学梅贻琦校长接受了梁思成的建议,并任命他为建筑系主任,主持建筑系教学工作。1946至1947年,梁思成应美国耶鲁大学邀请担任客座教授讲授《中国艺术和建筑》,并借此机会考察了美国战后建筑教育。而林徽因则在国内协助梁思成组建清华大学建筑系。1946年,梁思成在重庆时的助手吴良镛被邀请到清华建筑系教授建筑设计一课。在梁思成、林徽因、吴良镛等人的共同努力下,1946年10月,清华大学建筑系正式成立。1947年,梁思成在中国营造学社(李庄)工作时期的三位亲密助手也抵达清华大学建筑系。他们分别是东北大学建筑系首届高才生刘致平(教授建筑设计和建筑结构)、莫宗江(教授建筑设计和建筑结构)和罗哲文(教授建筑设计和水彩画)。

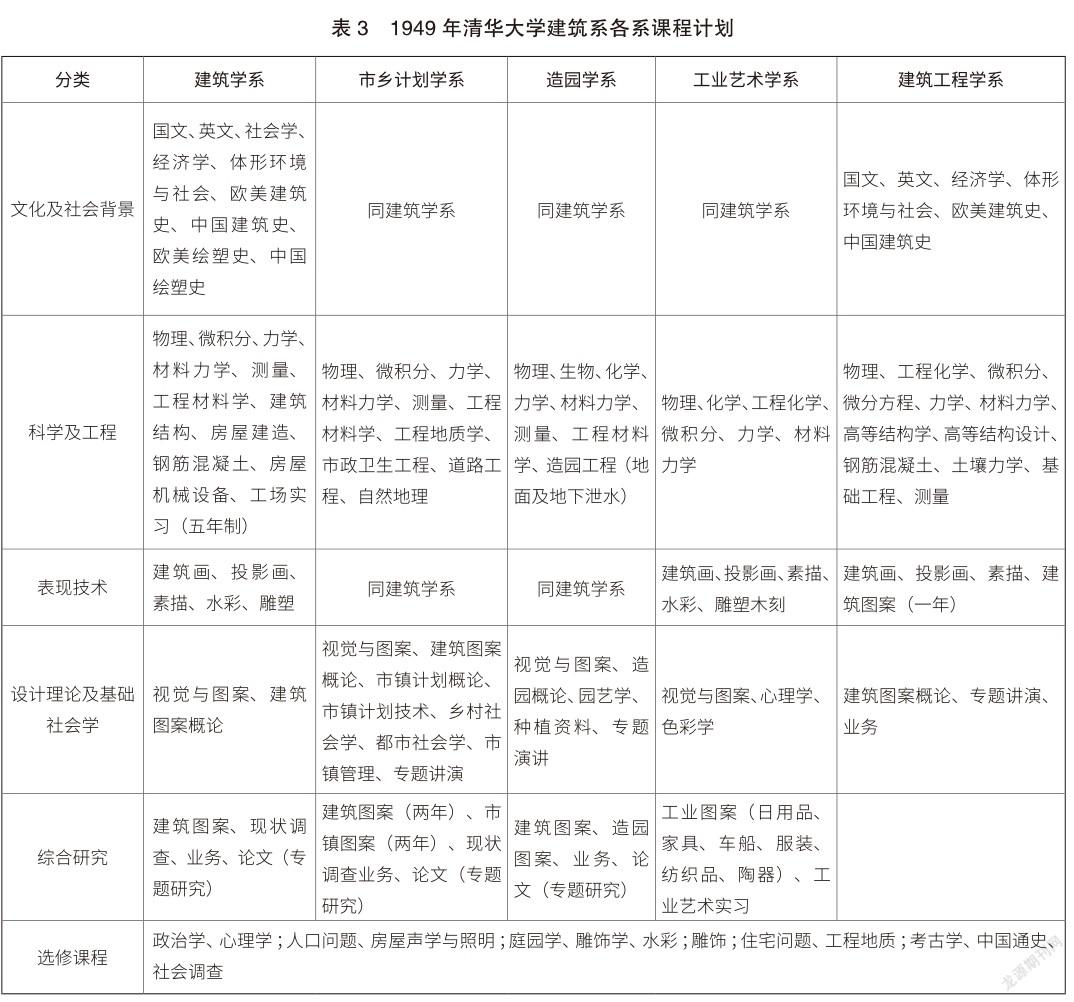

梁思成自1946至1947年赴美考察建筑教育归来后,提出基于“体形环境”观念的现代建筑教育体系,集中体现在1949年7月10日刊载于《文汇报》的《清华大学营建学系(现称建筑工程学系)学制及学程计划草案》中。“所谓‘体形环境,就是有体有形的环境,细自一灯一砚,一杯一碟,大至整个城市,以至一个地区内的若干城市间的联系,为人类的生活和工作建立文化、政治、工商业等各方面合理适当的‘舞台都是体形环境计划的对象。”[10]其基本目的在于为人类建立居住或工作时身心适宜的建筑空间,因此清华大学建筑系的课程以造就广义的“体形环境”设计人才为目标,而教育方针则以训练学生能综合解决适用、坚固、美观三方面问题为目标。

梁思成在草案中提出欲将清华大学的“建筑系”更名为“营建系”,原因就在于“营”包含建筑设计层面的适用与美观,“建”是用工程的方式解决建筑的坚固问题,适用、坚固、美观正与课程训练目的相符。尽管更改系名的想法未在1948年9月提请教育部的《代梅贻琦拟呈教育部代电文稿》[11]的批复中获得批准,但是建筑系的实际教学已开始逐渐推行梁思成的新构想。建筑系学制五年[12],设有建筑学系、市乡计划学系、造园学系、工业艺术学系、建筑工程学系五个方向的科系,包括文化及社会背景、科学及工程、表现技术、设计课程及基础社会学、综合研究五大类课程(见表3)。

清华大学建筑系学生自三年级开始分为建筑设计(建筑学系)和市政设计(市乡计划学系)两个组,课程差异主要在于市政设计专业增添了多门城市规划相关课程。造园学系的学生主要由梁思成从北京农业大学园林艺术系动员转学而来的学生组成,造园学系教授的专业知识主要是在他们原有的植物学基础上加以建筑设计方面的培训。工业艺术学系主要由林徽因带领进修生钱美华和孙连军进行景泰蓝的研究。梁思成认为建筑工程学系可以下设在工学院中,因此并未实际开办。[13]从以上五个专业的划分来看,梁思成延续了自1939年在东北大学创办建筑系时的划分不同专业、各有培养侧重的建筑教育理念。

四、梁思成的建筑教育改革与贡献

从1928年开办东北大学建筑系到1946年创立清华大学建筑系,18年间梁思成的建筑教育思想发生了深刻转变,他同时也将这些转变付诸于他的教育改革和实践中。教学风格的转变,体现出梁思成对建筑教育的现代主义倾向。东北大学建筑系借鉴美国宾夕法尼亚大学沿袭的巴黎美术学院新古典主义风格教学体系,注重建筑绘图的渲染练习。清华大学建筑系则采用德国包豪斯的教学方法,用点、线、面、体构成符合均衡、比例、韵律、对比等形式美学的抽象构图。两种不同的教学体系体现出梁思成对建筑教育的现代性思考——从重视美术和绘画的古典教学风格转向以工地为实习场所,设计与实施并重,培养具有创造力的实用型人才。这一转变,与战后恢复重建和新中国成立初期城市飞速发展的现实需求紧密相连。

在专业设置上,从东北大学建筑系四年级分为图案组和工程组两个专业方向,到清华大学建筑系分为建筑设计与市镇设计两个专业方向,再到后来设立建筑学系、市乡计划学系、造园学系、工业艺术学系、建筑工程学系五个方向。这体现出梁思成既注重营造满足人民生产生活需要的建筑,也关注城市的规划与建设,同时还将生活中“一灯一砚,一杯一碟”的工艺美术设计涵盖其中,打通了建筑设计、城市规划、工艺美术设计三个专业领域。由此可见,梁思成在美国考察大学建筑教育时,敏锐地观察到西方新兴城市对现代城市规划的关注,以及战后重建的现实需要,并将这一实际需求反映在清华大学建筑系的学科规划和课程设置上,具有高瞻远瞩的眼光。在课程内容上,东北大学建筑系除了注重对绘画和艺术方面的训练外,还同时注重对中西建筑史、绘画史和雕塑史等知识的教授。清华大学建筑系在注重建筑设计和绘画史、雕塑史教学的同时,还加入了很多社会学方面的课程。例如,各组都要学习社会学、经济学、体形环境与社会学等必修课,规划组还要学习乡村社会学、都市社会学、市政管理等必修课,此外还有政治学、心理学、人口问题、住宅问题、社会调查等选修课。

梁思成在《建筑∪(社会科学∪技术科学∪美术)》一文中写道:“建筑工作就必须根据国家的社会制度,国民经济发展的计划,结合本城市的自然环境——地理、地形、地质、水文、气候等等和整个城市人口的社会分析来进行工作。这时候,建筑师必须在一定程度上成为一位社会科学(包括经济学)家了。一个建筑师解决这些问题的手段就是他所掌握的科学技术……因此,建筑是一门技术科学——更准确地说,是许多门技术科学的综合产物……一个建筑师必须同时是一个美术家。因此建筑创作的过程,除了要从社会科学的角度分析并认识适用的问题,用技术科学来坚固、经济地实现一座座建筑以解决这适用的问题外,还必须同时从艺术的角度解决美观的问题。这也是一个艺术创作的过程。”[14]这些思想都体现出梁思成对建筑师综合能力的具体要求,也展现出他注重建筑设计与功能同社会发展相适应的现代主义设计理念。总体来看,在当时的时代背景下,梁思成突破性地将中西方建筑教育理念与中国实际国情相结合,为处于萌芽探索阶段的中国近现代建筑教育奠定了重要基础。

注释:

[1]前锋,伍江.中国现代建筑教育史(1920—1980)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:3-13.

[2]费慰梅.梁思成与林徽因:一对探索中国建筑史的伴侣[M].北京:中国文联出版公司,1997:51.

[3]陈颖,徐杨,韩立帆,李源远.东北大学早期建筑教育述略[J].建筑与文化,2015(01).

[4]童寯.东北大学建筑系小史[J].中国建筑,1931(01).[5]同[2],第53页。

[6]同[1],第47页。

[7]同[3]。

[8]唐璞.春风化雨忆当年[M]//东南大学建筑系成立七十周年纪念专集1927—1997.北京:中国建筑工业出版社,1997:51.

[9]梁思成.祝东北大学建筑系第一班毕业生[M]//梁思成谈建筑.北京:当代世界出版社,2006:396-397.

[10]梁思成.清华大学营建学系(现称建筑工程学系)学制及学程计划草案[M]//梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:46.

[11]梁思成.代梅贻琦拟呈教育部代电文稿[M]//梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001(05).

[12]梁思成认为,在“体形环境”思想指导下,学生课程内容丰富且繁重,因此将清华大学建筑系学制计划为五年,自1949年开始实施。但因1952年建筑人才紧缺,国家要求各学校工学院学生提前一年毕业,实际教学时间仅有3年。参见:前锋,伍江.中国现代建筑教育史(1920-1980)[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:47.

[13]同[1],第122-123页。

[14]梁思成.梁思成全集(第五卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:373-374.