关根伸夫的公共艺术理念与环境美术研究所的实践

赵云川 关立新

摘要:关根伸夫是一位具有前卫意识的现代雕塑家,也是一位颇有成就的公共艺术家。他组织和领导了环境美术研究所,对城市公共艺术事业进行了长期的探索实践。其作品既展现出了超前、新锐的文化意识,又彰显了以公共性、公众性为原则来提升城市环境品质和服务于社会需求的设计取向。本文从关根伸夫公共艺术意识的形成、设计思想与特色以及环境美术研究所的创作实践等方面进行分析与阐述。

关键词:关根伸夫 公共艺术 创作实践 设计思想

一、关根伸夫公共艺术意识的形成

关根伸夫在美术界的登场,是从其作品《位相·大地》(图1)的亮相开始的。1968年在神户第一届现代雕塑展(即野外雕塑展)中,《位相·大地》获得了“朝日新闻奖”,这不仅为关根伸夫赢得了极大的荣誉,也让该作品成为当时美术界热议的话题。当时的关根伸夫刚从多摩美术大学毕业,而他创作的《位相·大地》则是一件以追求物体存在原理为目标的哲理性很强的作品,显示出与传统雕塑创作理念完全不同的全新指向。在这之前,关根伸夫表现出“对于已经存在的固化不变的东西的不信任”,并在这种思想的驱使下,产生了重视现在的状态、位置、过程等明显的“前卫艺术”创作思想。在制作和公开这件作品时,他消解了既往意义上的造型要素,把重点放在“物体的放置”和“提示”上,而非“制作”上。因此,观赏者与作品不再是一直以来的“鉴赏”与“被鉴赏”的关系,而是形成了一种新的“阅读的方法”。对于这件朴素、单纯的作品而言,其意义不在于形式,而在于其传递的思想和观念。它启发人们重新认识日常生活中熟视无睹的事物,以及这些事物所包含的空间观念及潜在的可能性。在东方思想中,事物的存在都有正负两面,有阴有阳、有光有影。在这件作品中,关根伸夫把地里的土挖出来,然后又把挖出来的土与洞穴放在一起,采用这种非常直接的方式来提示或体现物质的移转和还原,从而呼应了自然循环的规律。但是,尽管《位相·大地》具有新时代的视野,预示着立体造型新局面的到来,也给人深刻的印象,但要真正读懂这件作品却绝非一般公众所能为的。

1970年,关根伸夫的作品《空相》(图2)在第三十五届威尼斯双年展展出,之后他在意大利滞留了两年。在这之前,他一直强调作为自我表现的手段,要尽可能地按照自己的想法去作画、雕塑,随心所欲地表现自我。但是,在意大利的生活和考察中,他感受和体悟到了不少东西:意大利人强调人与居住环境、生存环境的关系,追求生活的舒适和愉快,对自己居住的城市和环境品质有一定要求,而美术便是满足这些要求的重要方式。美术与环境的有机结合,可以使生活环境变得舒适,使居住本身变得富有诗意。受到这种观念的影响,关根伸夫在1973年回国后,立即与友人成立了环境美術研究所。他说:“欧洲的生活,使我有必要好好地考虑一下自己的生存方式和今后作为美术家的活动。在画廊中重复展览,雕塑很容易受到移动因素和画廊规模的限制。在罗马艺术家工作的启示下,我们可以在都市空间中引进美术,以形成环境美术。”[1]由此,关根伸夫开始转向城市环境公共艺术创作。

环境美术研究所在成立初期的活动并非一帆风顺,原因在于将纪念碑和造型美术融入现实的都市环境中,会面临诸多因素的制约。但是,如同关根伸夫自己所说,“当年三十岁的我,正意气风发,充满了干劲,具有一种无论什么困难都能解决的勇气”[2]。就这样,环境美术研究所先后在日本和其他国家共创作设置了200余件作品。后来,关根伸夫感叹道:“终于实现了自己的梦想,感觉到一切都很顺利。任性地按照自己的兴趣去做,当我意识到的时候已经走到了这一步,感到很不可思议。”[3]

关根伸夫是环境美术研究所的核心人物。在团队成员中,除了大森斌、岩田甲平的年纪与关根伸夫相近外,其他都是20世纪50年代出生的年轻人。吉田诚1973年加入该所,参与了许多纪念碑的设计,尤其以建筑壁面的装饰设计见长。青木宏昌1974年入所。伊藤善康毕业于东京艺术大学美术学部建筑专业,1981年入所。上野顺毕业于日本大学艺术学部美术学科建筑专业,1979年入所。另外,团队中还有五味谦二、英庭隆史等人。环境美术研究所是由一群毕业于不同学校、不同专业的人组成的具有合作精神和充满朝气的团队。

二、环境美术研究所的创作实践

环境美术研究所在日本各地设置了许多作品,本文主要对美术性装置雕塑、广场设计(包括公园)、纪念碑与水体景观这三类作品进行分析、介绍。

(一)美术性装置雕塑

将现代美术的成果运用于环境设计中,是关根伸夫成立环境美术研究所之初的想法,而他最早尝试实现这一想法的作品即是在第三十五届威尼斯双年展展出的《空相》。该作品是在不锈钢柱子上放置了重达16吨的自然形状的大理石,力图在不同材料之间体现出构造与存在的某种关系,营造出任物体自寻机遇的意境,这也是“物派”所强调的让物体呈现出“自在状态”的创作理念。不过,关根伸夫并不主张在遵循自在状态中完全抛弃技能,因为艺术创作不可能摒弃技能。相反,他提倡使用技能去除那些外在的不必要的想象,用人为的方式还原物的自然状态。他通过情景再现,有意识地将物体形而上学的意义与场所及偶发性联系起来,从而再现存在的相对性和依存性。[4]

1974年设置在爱知县一宫市的纪念碑《空相》,是之前在第三十五届威尼斯双年展展出的《空相》的翻版。类似的作品还有1979年设置在立正大学熊谷图书馆前庭的纪念碑《空中剑》、兵库县三木市的《空中剑》、熊本市的《空相—森》、千叶县习志野市泉町日本大学生产工学部习志野校区的《风景指环》以及1991年设置在东京都市政府广场的《空的台座》(图3)等。这些作品大多属于单体独立造型,在材料使用上有的是石材与金属材料的结合体,有的只用黑花岗岩制作。粗犷的刀剁石与其锃亮的不锈钢质感构成了既有自然原石风貌特征又有金属感的造型风格,充满庄重感和力量感。同时,不锈钢镜面和磨得锃亮的黑色花岗岩对周边景色的反射,也营造出现代气息。

美术性装置雕塑具有某种纪念碑的意味和哲学的遐思,如《空的台座》是一件高达4.5米、直径为3.6米的作品。其用黑花岗岩建造的圆环结构,令观者不禁想起葛饰北斋[5]的《桶之环》。在圆环的内侧,观者通过鱼眼透镜可以看到位相几何学变换下的东京景色。以位相几何学来看,这个环的视界相当于大地,圆环的洞相当于天空。当人们通过圆环观看周围景色时,仿佛呈现出透明无形的“天空”。[6]该作品不仅在形态的塑造上富有哲理,在材料的表现上也颇下功夫,黑色花岗岩被打磨得像金属一样锃亮,与没有打磨的麻点状的界面形成鲜明对比,体现出关根伸夫成熟的设计手法和精湛的制作技艺。

在装置雕塑抽象造型的意象中,关根伸夫融入了“物派”重材料的理念,延续了“物派”倾向使用重力和自然法则的艺术观念,如让水和巨石通过斜倚、悬挂、流动的关系来反映天与地之间的对话。它再现了事物运动过程的本质,也反映了物体与时间和空间之间的相关性。[7]当然,这样的意象在面对具体的环境和场所时,绝非不顾空间条件和要求的自我宣泄,而是在贯穿和流露现代思想的同时,充分注重环境、空间的功能乃至公共需求。换句话说,这些作品是关根伸夫转向环境美术的探索实践。环境美术不再单纯地与造型相联系,而是与整个环境和语境相联系,能影响到人的日常生活,是人日常活动的组成部分。[8]

在环境美术研究所创作的美术性装置雕塑中,有一类作品是由多个元素或多组实体构成,并多用白色花岗岩石材制作的。如1982年设置于秦野南丘住宅区绿地的《家族—A》(图4)、1983年设置在花卉中心大船植物园的《肩车之门》,这些作品皆是满载着人类情感的构筑物,都使用了白色花岗岩。如果说《空相》《空的台座》等作品因贯穿和流露着“物派”某种观念所呈现出的高深、理性的造型意味而让公众产生一定距离感的话,《行走的石》(图5)、《徒劳等待石》(图6)等作品则体现了感性、轻松并吸引公众互动、交流的指向。《行走的石》被设置于埼玉县新座市政府市民广场(1974年)和九州产业医科大学前庭(1979年),是具有亲和力的作品。关根伸夫创作该作品的灵感和动因,来自“回忆起儿童时代我见到泥娃娃走路时的那种神秘感”[9]。作品上部为沉重的石块,石块用弯折的不锈钢支撑着,看上去有种头重脚轻的感觉。这样的形态赋予了该作品动势和生命,使沉重庞大的石头变成了“有血有肉”的躯体,给人一种幽默感。设置在神奈川县藤泽市某社区广场的《徒劳等待石》(图6),是抽象与具象的结合体,作品的“上身”是被劈砍而成的粗犷的方体石块,而“下身”則是打磨光滑的写实造型。作品的形态和作品名皆烘托出诙谐、滑稽的气氛,让人在忍俊不禁的同时,又不断产生遐想。

(二)广场设计(包括公园)

对于广场设计,关根伸夫曾这样说道:“广场是人们进行交谈和交流的聚集地。制作适合现实、令人感动并具有共同感受性的广场是我们的志向,也是环境美术研究所不断研究的课题。广场的存在决定着人们步行的动线、功能的划分,以及相关的设计要素和形式语言。”[10]但仅仅是单体建筑设计或造园的处理并不能体现整个广场所蕴含的观念和意味,因此,他认为“对空间进行限定或制作框架的形是建筑家擅长的工作;通过栽植提供让人们心情舒适的风景非园艺家的工作莫属,但在这其中将某种意象予以具体化,则是我们擅长的工作”。[11]

环境美术研究所先后完成了许多广场和公园的设计项目。如城县久慈郡太子町的《昭和森林纪念碑广场》、千叶县市川市盐滨住宅区的《等待广场》(图7、图8)、东京都江东区北砂五丁目住宅区的《纪念广场》、水户双叶住宅小区的《近邻公园》、金泽诸江住宅小区的《儿童公园》、金泽海滨城纪念广场等。与单体的装置性雕塑相比,这些广场和公园的设计更重视从整体构思入手,力求环境和空间的合理性、场所文脉的延续性和彰显地域文化特色,以及在与人的互动性等方面都达到了和谐统一。

《昭和森林纪念碑广场》(图9)地处一片森林之中的小山顶上,四周没有建筑,空间宽敞,视野开阔。该作品的主体是四根垂直的不锈钢柱,它以天空为背景,挺拔向上。人们能从很远的地方看见它,也可以走过长长的山路抵达山顶,站到高耸的不锈钢柱前,体验大自然与人造钢柱所营造出的崇高的氛围。

《交谈空间》(图10)处于东有白山连峰、西可遥望日本海的清静的田园地带。该作品用五个红色花岗岩部件组成了纪念碑中心——“千代之门”,两边的道路设有形状、大小各不相同的石块,打造出一块休闲空地。

水户双叶住宅小区的《近邻公园》最初的预想是设计成某种城市型公园,环境美术研究所针对周边住宅小区和街道的特点,提出“本来的空所”这一尊重“原味”的主张,并得到广泛支持。作品将购物中心与公园相衔接的空间设计成中央广场,在其中心设置“天、地、人之门”纪念碑,在周边被草覆盖的土堆和山包中放置自然石块,呈现出原生态的自然景象。这种原始的布局采用了具有浓厚日本民族特色的“布石法”,看似自由、随意,实则很有章法。整个作品融入了现代与古典相交的气韵,呈现出东方文化的内蕴,给人以亲切、自然之感。

环境美术研究所在广场设计中,大多是在广场中央设置用石材制作的高大的纪念碑式的石柱、石门,周边设置石桌、石凳以及儿童游具,并配有草坪、花池和树木,使用的石头大多不抛光,呈现出原石自然、粗糙的肌理。石头壁面上常常用阴刻的方式镌刻星辰日月或一些古老的抽象图形,为作品的自然天趣增添了文化意蕴和神秘色彩。

环境美术研究所十分重视空间与人的关系,这也是现代美术不断探索的重要方面。关根伸夫说道:“如果对美术,特别是现代美术予以大胆而单纯的说明的话,那么,如何认识人与空间的关系、如何对空间进行营造即是其中的重要问题。而如何经营与事物(空间)的关系,寻找到工作的方法论则是解决这一中枢的主要课题。在前卫性的现代美术中,物与人类的关系在意味和作用方面远离了造型性的领域,所展开的是用最小的单位、简单的图式而进行的形形色色的试驗。在这里,创造意味是否成立,表现的可能性是否过激是个问题。”[12]“现在,我在广场空间探索美术家的可能性,是否有必要对现代美术研究及其成果的部分内容充分地加以参考是个问题。整体而言,我保持着对这些成果的运用,以实现精彩的广场设计梦想。”[13]从中我们可以看到,关根伸夫一方面保持着艺术探索的冲动和梦想,这是作为艺术家必须保持的内在动力;另一方面在将现代美术的成果运用于广场或环境美术设计时,他也会遵循相关的原则和方式。

(三)纪念碑与水体景观

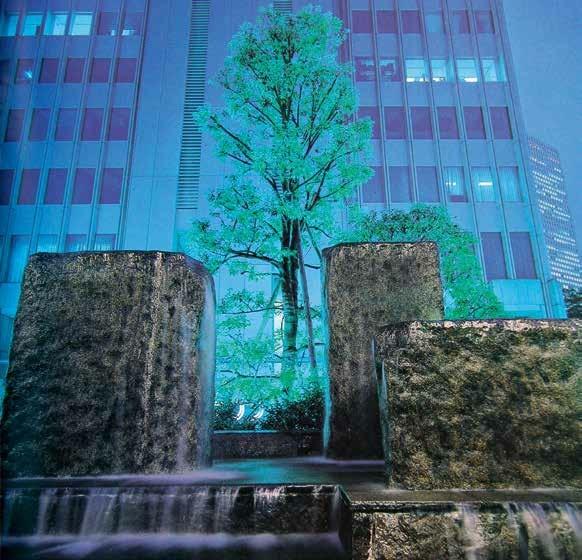

在环境美术研究所的广场或公园设计中,中央的主体架构大多是纪念碑式的造型。但是这种纪念碑的概念和内涵与以往相比有很大差异。过去的纪念碑多为政治、宗教和社会意识形态服务,在内容题材上多选择真实的人物和事件,并主要以写实或具象的形式存在,其具有明显的寓教功能。而在新时代背景下,纪念碑的内涵与范畴被不断扩大,很难对纪念碑样式和建造方法进行单一的规定。对环境美术研究所而言,纪念碑内涵中与意识形态相关的内容基本上已经消解,而是多以自然与人本身的相互关系以及彰显城市文化特色为主。在形式上,与《空相》等装置性作品相比,纪念碑式的造型更强调雕塑造型意味和材料本身的美感。广场纪念碑的设计大多注重形态的抽象性和寓意性,呈现出从单体的雕塑或装置性造型向多元素、多群体组构的建筑空间转换,并且常常将水的动态与石的静态相结合。1978年设置于新宿超高层野村大厦的《龙的造型》(图11),1982年设置在大田区北前堀绿地,1983年设置在大田区平和之森的《喷水雕塑》,1983年设置在新潟站南门广场的《象征馆·水的神殿》(图12),1989年设置在爱知县江南市短期大学的《天空的项链》(图13),1991年为东京都市政府广场设计的《水的神殿》(图14)等作品都属于此种类型。纪念碑式的造型与水进行结合,形成了一种动和静相间、视觉性与互动性相融的景观。

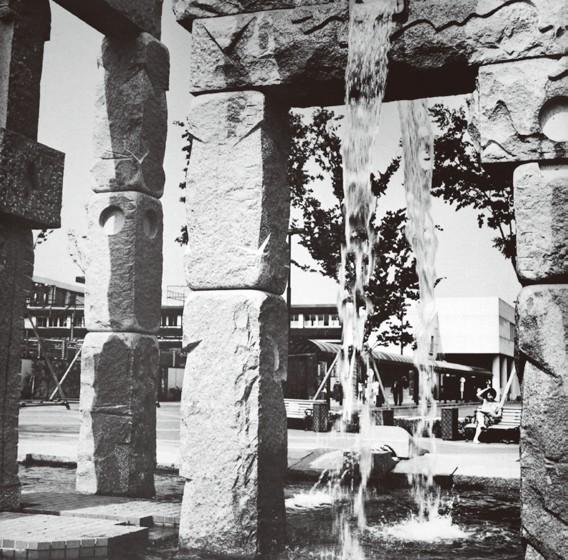

《象征馆·水的神殿》由圆形小广场、纪念碑、水池、石组等构成,中央的建筑架构是用方形的白色花岗岩筑起的高大的门,其上方有喷泉装置,水从上面流至水池中,四周的池台上也设有喷泉。在门的建筑架构中间的下部有一平台,台中间的水槽与水池中央互通,形成了循环水流的势态。在造型上,石柱象征着新潟市的越后山峦,集合流淌的水象征着信浓川,门的形状与鸟居[14]相仿。在粗犷的石柱表面雕刻有日、月等抽象的纹样,营造出一种亘古久远的历史感,展现出自然环境与传统文化合为一体的意境。

由不锈钢、花岗岩构成的纪念碑式喷泉景观《天空的项链》的设计灵感来自在学校广场上时常能听到的校歌——“……天空的项链”。该作品用石材塑造了具有象征性的造型,竖立在广场中央,表现出了“天空的项链”的主题。其中配置的涌水石和喷水石,呈现出流水与石头动静相间的景象。

设置在东京都市政府广场的《水的神殿》,是由黑色花岗岩、白色花岗岩和喷泉装置等构成的纪念碑式水体景观。作品高4.5米,中间同样采用了门的造型,白色和黑色的花岗岩材料构成了四面通透的门的框架,其中央立着一件白色的石圆锥。柱梁上和水池四周都设有喷水孔,并进行间歇性喷水。当喷水时,水柱或水线会“编织”出立体的图案,划出的直线、弧线以及缭绕的水汽会形成动态景观,产生神奇的视觉效果。当停止喷水时,由石头构筑的景观充满了坚毅的力量,这样理性而静默的场所给人以别样的感受。从造型内涵看,《水的神殿》的造型有多个源头,可以使人联想到神殿、鸟居、神篱、立砂、凉亭、密室、通道等。关根伸夫在设计这件作品时,取这些东西的形,更取这些东西的意,每一种源头都来自一种联想。如原木搭建的简洁的鸟居,产生了“并”“间”“秘”的效果,体现出日本传统美学中所崇尚的一种荫翳之美。该作品建立了一种集体记忆,由此也产生了某种深厚的文化感和历史感。[15]可以说,这是一件相当成熟和精致的作品,反映出关根伸夫一贯的构思和处理方法。该作品能设置在东京都市政府大楼这一标志性建筑的广场上,反映出人们对关根伸夫艺术作品的肯定和喜爱。

三、关根伸夫的创作思想

关根伸夫是一位具有前卫意识的艺术家,对“物派”的实践为他带来了极高的荣誉,成为他难以忘怀和值得骄傲的重要经历。他曾回忆道:“我经常会反问自己什么是‘物派。最开始的时候我说过‘物派是青春的同义语。在威尼斯双年展上的日本馆前,我创作《空相》时,遇到了非常困难的问题,但在很多人的帮助下得以解决,这对我来说有一种‘青春之碑的实在感。”[16]

但是,当关根伸夫将艺术创作与环境结合并致力于对公共艺术的研究和探索时,他发现艺术表现的理念和激情与现实环境的需求无疑会产生某种抵牾。一方面,关根伸夫内心世界保存着对艺术纯粹性和自由表现的向往;另一方面,他又必须应对环境中不同场所、空间、性质、文脉等的不同要求。在这一过程中,对公共艺术的认识和社会责任感,使关根伸夫逐渐坚定了公共艺术创作的新理念,即艺术的社会性和公共性的意义,就如雕塑家野口勇所说的,它是一种“能让公众产生愉悦的感觉,为了使生活更有意义、更有价值、更为丰富”[17]的东西,而不是束之高阁的精英式的呈现,或无人问津、孤芳自赏的表现,甚或是宣泄式的自我满足的东西。野口勇曾说:“我喜欢将园林想象成空间的雕塑……人们可以进入这样的一个空间,它是他们周围真实的领域,当一些经过精心设计的物体和线条被引入的时候,就具有了尺度和意义。这就是雕塑创造空间的原因。”[18]这种思想驱使野口勇一直致力于用雕塑的方法塑造室外的土地,在许多广场、公园的设计中,他把地表塑造成各种各样的三维雕塑,如金字塔、圆锥、陡坎、斜坡等,并结合小溪、水池、滑梯、攀登架、游戏室等,为人们创造了一个个自由、快乐的空间。

野口勇的思想和实践,是否对年轻的关根伸夫及其同人产生直接影响不得而知,但关根伸夫认为“环境艺术应把许多人的各种想法、需求和感觉成为某种有序而有趣的形式……环境艺术是一种装置,是一种供人们娱乐和交流的舞台”[19],并从空间上考虑作品创作,以雕塑构成空间,以空间烘托雕塑。这样的认识与野口勇的艺术思想相通、暗合。而在其创作实践中,尤其是在广场和景观的设计中,除了注重景观性和纪念碑性的营造外,也强化了公众的感受、参与度,在注重视觉美感的同时,引入了便于人们特别是孩童娱乐、玩耍的元素。

關根伸夫的设计体现出公共艺术创作和设置的原则,即不仅仅是经营作品的造型,还必须充分考虑公共性和功能性。如果违背这一原则,即便作品本身再有创意、再有艺术家的独特风格,都不能称为是成功的公共艺术品。因此在关根伸夫的作品中,其设计已从所谓的造型性迈向了景观性和环境性。对他而言,设计要关注以下三个方面:一是关于如植物等生物系统;二是关于如土木和建筑等构筑系统;三是关于如美术设计等艺术系统。虽然在范畴和类别上,这三方面常常被划分为不同领域,但在设计构想时,它们又经常以相互依存的方式存在。这样的设计不是单纯设计造型本身,而是必须从构成环境的整体出发,面对地形变化、自然环境保护、整合周边环境、注重公共性和公众性等诸多难题。[20]加之社会、历史、生活、文化、审美等因素,公共艺术所涉及的面是广阔而复杂的。

关根伸夫曾对“雕塑污染”的现状进行反思,认为这种污染常常来自两方面:一是违背环境美术本质的自我宣泄;二是打着装饰环境、美化城市的口号,进行廉价、低俗的创作与设置。他认为“雕塑就是赋予环境生命的工具”,“雕塑要像树木、街道、建筑一样,成为构成环境的一部分”,“一件作品如果不能与环境结合,本身的艺术性再高,也毫无意义”[21]。可以这样说,保持艺术的纯粹性和精神性的理想是关根伸夫艺术创作保持某种内在力量和意蕴的要旨,并使其不至于在创作设计中落入俗套。而具有注重社会性和公共价值的艺术意识,又使他能从环境、公众的视角来进行创作,将现代美术成果运用于作品中,并把握住向度和分寸。这是一对难以平衡的矛盾,但关根伸夫在环境美术的创作实践中,很好地处理着这种对冲。总而言之,一方面,作为现代雕塑家的思想能使他保持创新意识和想象力;另一方面,作为公共艺术家的意识促使他关注环境和公众的需求,并处理好艺术与生活、现实的关系,从而设计出具有思想和内涵的、被人们认可的优秀作品。

另外,在表现出艺术家思想和对艺术无尽追求的同时,关根伸夫还注重作品在场所中所体现出的文化感和精神性。他创作的许多作品不仅能在视觉上展现出造型与形式特点,还能通过形式和形象的建构起到象征作用和纪念意义,而这种象征性和纪念性与日本的传统文化、地域有密切联系。他认为:“环境美术是与多数人心理相关的意志和造作的组合,是注重时间和历史而成立的东西。某种意义上看,作者所呈现的也是这历史一环中的匠的意志。”[22]关根伸夫的艺术创造思想源于两方面:一是受现代雕塑造型理念的影响,包括现代前卫艺术的实践和对意大利环境美术的感悟;二是来自传统文化思想的启示和对传统文化的传承,如在东方美学、佛教形而上学和道家哲学中寻找依据。关根伸夫创作了大量的公共艺术作品,这些作品部分延续了“物派”注重物质、过程和场所的观念,但又避开了现代雕塑的类型或单一形式,超出了公共艺术作品原有的范畴和界限,创造了一种特定场所的组合方式,这种组合方式的源头是传统的东方园林和造物理念。

关根伸夫的作品大多运用了现代立体的构成手法,通过方形、圆形、三角形等几何形体来组构形体与空间,并常常采取以虚补实、正负互换的现代构筑手法,将呆板的几何形体变得生动活泼、耐人寻味。而在石头上挖出空洞,或通过围合营造通透空间等,与中国传统雕塑运用假山石的“透”“漏”等营造氛围,有着异曲同工之处。因此,虽然像《空相》这样从表面上看是现代西方雕塑的一种抽象作品,但实则具有明显的东方传统文化内涵,是一种将传统文化运用于现代创作的实践。[23]虽然在关根伸夫的水体景观作品中,其立体的构成方式受欧洲现代抽象艺术的影响,但显露出的却是传统东方园林艺术和日本园林建筑的韵味。关根伸夫也从古老的石材艺术和石匠身上得到启示,一些作品是与特定环境“相遇”的产物。换句话说,关根伸夫在注重人的体验和互动性,强调人与环境、与自然关系的同时,常常在空间和形态营造中注入原始宗教的意味和传统空间中“间”的概念,如在作品中展现以岩石作为御神体的传统风俗。设置在东京都厅舍广场的《水的神殿》,就汲取了日本牌坊和门的空间元素,在营造出神殿般的和谐空间的同时,也呈现出与文化记忆和宗教传统的联系。[24]在这里,关根伸夫从环境美术的角度来思考创造雕塑的合适方法,他发现门的构造具有分割空间和丰富空间的作用,还暗示了空间与广场或建筑的关系[25],从而创造出了庄严感与现代娱乐相结合的纪念碑式的作品。

总之,关根伸夫的作品呈现出的既是风景和建筑,又是雕塑和立体造型;既是显眼的场所空间,又是自明的造型结构。他在进行环境艺术、公共艺术创作时,必须强化公共性、公众性意识和社会责任感,从观念和方法上完成由雕塑家向公共艺术家的身份转换。作为一个公共艺术家,他在将环境转化成艺术之时,也将注重理念与自然、人、天地的融合等东方的哲学思想融入其中,不是改造和对抗自然,而是力图超越理性主义和工业化的文化理想,以探寻另一种现代性的存在。故而在关根伸夫那些充满活力和内涵的作品中,呈现的不是对西方艺术的移植或仿效,而是具有东方艺术特质且不乏原创性的精神和形式。[26]

本文为国家社科基金艺术学项目“中日近现代美术比较研究”(项目编号:20BFO82)、北京市宣传文化高层次人才培养资助项目“北京当代公共艺术设置观念和方法研究”(项目编号:2017XCB028)的阶段性成果。

注释:

[1]关根伸夫.青春同义语的“物派”和现在[J].美术手贴,1995(05):261-263.

[2][3]同[1],第263页。

[4]黄笃.从“物派”到“环境艺术”——解读关根伸夫的艺术观念[J].东方艺术,2005(01):64-67.

[5]葛饰北斋(1760—1849),江户时期的日本画家、版画家,是著名的浮世绘大师。代表作有《富岳三十六景》《名桥风景》等。

[6][7][8]同[4]。

[9]李宛华.环境与雕塑——评关根伸夫环境艺术研究所作品[J].世界建筑,1988(03):45-51+44.

[10][11][12][13]关根伸夫,环境美术研究所.从风景到广场[M].东京株式会社商店建筑社,1983:194.

[14]鸟居:日本神社的门,类似牌坊。

[15]乔迁.和魂和技——看关根伸夫的《水的神殿》[J].艺术设计研究,2012(03):78-82.

[16]同[1],第263页。

[17][18]赵云川.一切均是雕塑——美国著名雕塑家伊萨姆·诺古基的艺术[J].美术观察,2006(08): 127-130.

[19]翁剑青.艺术,不只是作为自我表现的手段——著名环境艺术家关根伸夫之访谈及随想[J].雕塑,2000(02):38-39.

[20]池原遣一郎.雕塑和环境的关系[M]//关根伸夫,环境美术研究所.从风景到广场.东京株式会社商店建筑社,1983:163.

[21]同[9]。

[22]同[10],第195页。

[23]同[9]。

[24]乔迁.和魂和技——看关根伸夫的《水的神殿》[J].艺术设计研究,2012(03):78-82.

[25]同[4]。

[26]赵云川.观念与方法:日本公共雕塑成功要因探究[J].美术,2018(06):126-131.