“体形环境”与梁思成北京旧城保护与发展理念刍议

郭维

摘要:本文通过梳理梁思成先生“体形环境”思想由萌芽走向成熟的过程,拓展了对其在城市规划与旧城保護领域中的学术成就认知,并以“梁陈方案”为代表探索“体形环境”思想在北京旧城发展中的体现,阐释梁思成“古今兼顾,新旧两利”的动态历史城市保护观念及“以人为本”的城市建设理念。

关键词:梁思成 体形环境 北京旧城保护

梁思成先生(1901—1972)是我国著名的建筑学家与教育家,1928年自美国留学归国后,先后在东北大学建筑系、中国营造学社、清华大学建筑系等地从事建筑教育、古建调查、建筑史研究和建筑创作等工作,其开创性成果为我国建筑事业的发展奠定了坚实基础。20世纪30年代初,梁思成参与了城市规划工作,并于20世纪40年代以后逐渐形成对其建筑教育理念与城市规划、旧城保护工作影响至深的“体形环境”思想。本文以公开发表的文章、书籍及信件等文献为基础,考察了新中国成立前梁思成的“体形环境”思想由萌芽走向成熟的过程,对该思想在北京旧城保护与发展研究中的体现进行探索,重点阐述了其“古今兼顾,新旧两利”的动态历史城市保护观念及“以人为本”的城市发展理念。

一、“体形环境”提出的背景与形成过程

(一)萌芽期:从古建筑研究走向对传统城市特征的探索

1928年回国后,梁思成一方面着手创办东北大学建筑系,为授课需要撰写《中国雕塑史》讲课提纲;另一方面为继续完成博士论文《中国宫室史》,投入古建筑调查、测绘工作中,对位于东北大学操场后山的清昭陵(也称清北陵)开展调查。[1]1931年,梁思成辞去东北大学教职工作,回京担任中国营造学社法式部主任。在这期间,他一直贯彻“重证据,以实物为理论之后盾”的研究理念。[2]他在整理、解读古建筑文献的同时,还开展了大量的野外调查工作。他在这期间完成了《清式营造则例》(1932年)的编写工作,考察了北京周边古建筑、蓟县独乐寺、大同古建筑、云冈石窟等建筑[3],参与了故宫景山万春亭等建筑的修整工作[4],并于1944年完成《中国建筑史》的撰写,系统梳理了上古至清末民初的中国建筑发展史,揭示了中国古建筑设计规律及其各时代的主要特征。(图1)

与古建筑单体的深入研究相比,梁思成对城市规划的探索最早可以追溯到1930年与张锐合作编写的《天津特别市物质建设方案》。(图2)[5]在这份方案中,二人以当时城市中存在的政治、经济、文化和民生等方面的问题为出发点,对天津的道路系统、公园系统以及路灯与电线、下水与垃圾、公共建筑物等物质建设方面提出建议,并配有相关图纸22张。[6]1944年6月,梁思成通过美国时任副总统亨利·华莱士(Henry Wallace)获得了美国汉学家费正清赠予的学术书籍,其中就有现代城市设计教育奠基人和倡导者伊利尔·沙里宁(Eliel Saarinen)的著作《城市:它的发展、衰败与未来》(The City: Its Growth, Its Decay, Its Future)。[7]沙里宁的这本书注重对人的生活与城市整体环境关系的探讨,反复强调城市建设的终极目标是“赋予人们的居住和工作良好、健康的环境”。在对中世纪城市生长过程与特征的历史回溯中,沙里宁提出一方面要对比当下城市发展中出现的问题,制定合理的发展方向,引导城市逐步演变;另一方面城市整体设计必须由二维平面规划走向三维空间设计,构建与人生活密切相关的有体有形的物质环境。这里的物质环境是指包括从餐具、家具等到建筑物、建筑群体乃至城市在内的多重尺度空间。同时,沙里宁也提出城市的形式秩序(Form Order或Physical Order)有利于维持良好的社会秩序(Social Order),城市环境是社会、文化和美学问题的综合体现。[8]虽然这本书出版之后,受到了西方一些规划专家的批评,他们指出沙里宁作为建筑师在规划所需的数据支撑与对城市发展规律的认知等方面有所欠缺,但是梁思成当时并没有办法及时了解西方学术界对这本书的多方讨论,而是更多地吸收了对“建筑”的广义理解。[9]从这个阶段的发表物可以看出,梁思成对沙里宁论著中关于物质环境与人的生活关系的探讨十分认可,并深受其影响,开始关注由建筑单体组成的整体环境。如其在1944年10月发表的《为什么研究中国建筑》一文中提出中国传统城市的智慧在于其平面部署,“大的到一城一市,小的到一宅一园,都是我们生活思想的答案”,因为具有传统习惯与趣味的“家庭住址,生活程度,工作,游息,以及烹饪,缝纫,室内的书画陈设,室外的庭院花木,都不与西人相同”[10]。实际上,这些与中国人民生活密切相关的环境艺术,都值得进一步研究与提炼,从而促进新建筑的创造。尽管在这篇文章里,梁思成依旧是以建筑保护与创造的双重视角来探讨中国建筑价值的,但实际上其认知已经进入更为广阔的建筑领域,突破了之前侧重中国古建筑单体的研究思路,开始关注中国传统建筑与城市的布局特征,奠定了之后对中国城市整体环境保护与建设探索的基础。

(二)酝酿期:创建清华大学建筑系与美国访学

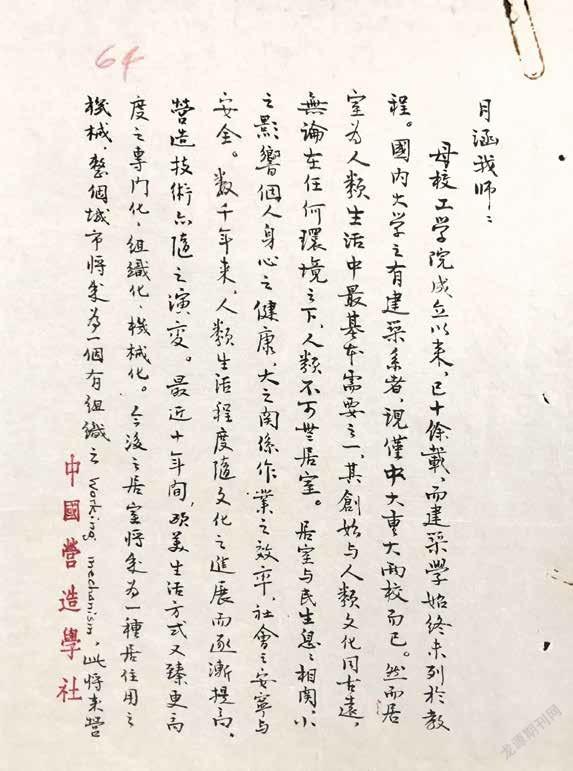

1945年抗战胜利后,梁思成致信清华大学梅贻琦校长建议创立建筑系(图3),在信中论述了建筑、都市设计与生活之密切关系,即通过建筑部署可以使每项工作各得其所,社会、政治、经济问题得到全盘合理部署,以此构成让近代生活具有各种可能性的物质基础。但当时中国社会对建筑之重要性尚未有清晰认识,因此他建议要先设立建筑系,以助战后城市改良与复兴。同时,梁思成还在信中建议待时机成熟,要成立建筑学院,并逐渐增设建筑工程、都市计划、庭园计划和户内装饰等系,这些都体现了其对整体环境建设的重视。[11]

随后,梁思成又在《大公报》上发表了《市镇的体系秩序》一文。这篇文章借用了沙里宁将建筑个体喻为细胞单元的说法,阐述了建筑在整体环境秩序构成中的作用,提出战后中国在开展城市与乡村建设工作时,需要避免欧美城市发展中出现的诸多问题,有计划地建设市镇体系秩序。在具体规划方面,这篇文章还倡导了由沙里宁提出的“有机性疏散”理论,提出将大都市分为小市镇或区,在区域之间设置绿荫地带,作为居民游憩的公园使用;为使民众安居乐业,提出要从身体舒适与精神愉快两方面进行住宅区设计,要建设符合民族生活传统习惯的居住建筑等建议。这篇文章已经初步体现出梁思成城市规划思想中的整体发展观与“以人为本”的民族形式传承理念,但是尚未明确提出“体形环境”一词。[12]

1946年,在清华大学设立建筑系以后,梁思成作为系主任赴美国讲学,并对美国建筑教育进行考察,这期间参加了多所大学的学术交流活动。1947年3月,在普林斯頓大学举办的“人类物质环境规划”(Conference on Planning Mans Physical Environment)研讨会上,梁思成发表了关于中国建筑的演讲。作为普林斯顿大学两百周年系列活动中的重要研讨会,此次会议邀请了各国建筑、规划、教育和历史等众多学科领域的专家对未来人类环境建设进行探讨,如德国建筑师沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)、美国建筑师弗兰克·赖特(Frank L. Wright)、瑞士历史及建筑评论家希格弗莱德·吉迪恩(Siegfried Giedion)等(图4)。这场会议根据物质环境规划的方方面面分为六个小主题进行探讨,包括设计的人类学和社会学基础、物质可能性与局限性、形式的哲学理念与心理影响、超越建筑的广阔环境、建筑作为场所的限定因素、单体设计与环境的关系。[13]这次研讨会让梁思成接触到了当时世界上各学科顶尖学者的前瞻性理念。回国前,梁思成访问了沙里宁,与其进行了深入交流并考察了匡溪艺术学院(Cranbrook Academy of Art)。美国之行让梁思成了解了国际建筑界的新思想、新技术和新趋势,使其明确认识到建筑研究范畴已经从单体建筑扩展到人类整体环境,深化了其对环境建造中社会、经济和情感因素的理解,为其回国后的教学与研究探索奠定了基础,成为其“体形环境”论形成的重要转折点。

(三)成熟期:对北京旧城价值的整体性认知与体形环境论的提出

在1948年4月发表的《北平文物必须整理与保存》一文中,梁思成明确提出北京整体保护的意义与价值,指出北京的建筑部署无论是从都市计划方面还是从历史和艺术等方面来看,都是世界罕见的瑰宝,而其体形秩序中体现出的形制气魄更彰显了其艺术杰作的地位。即使运用现代都市计划理论分析北京的平面配置与立体组织,如大街与胡同组织、公园分布等,对当时的城市发展而言都是相对合理的。以此为基础进行城市建设,既能保存历史文化风貌,又能合理解决当时城中众多民众的生活需求,并能在城市未来发展过程中逐步解决居住、交通、工作、娱乐与休息等问题。同时,他也强调建筑文物保护对社会与文化精神建设的重要价值,“因为文物不惟是人民体形环境之一部分,对于人民除给予通常美好的环境所能激发的愉快感外,且更有触发民族自信心的精神能力”[14]。在现有公开文献中,这是梁思成第一次运用“体形秩序”“体形环境”等词,并以之来阐述北京历史文物整体性保护的文化价值及动态保护发展的必要性。[15]

1949年5月8日,北平建设局就发展规划问题召开了北平市都市计划座谈会。会后,梁思成在《人民日报》上发表了《城市的体形及其计划》一文。文章针对城市建设工作开展的需求,融合了沙里宁的“有机性疏散”理论、科拉伦斯·佩里(Clarence Perry)的“邻里单元”理论以及《雅典宪章》中的相关思想[16],明确了城市的四大功能为居住、工作、游息、交通,提出建立“体形城市”的十五个目标。其中第一个目标就是要建设“适宜身心健康,使人可以安居的简单朴素的住宅,周围有舒爽的园地,充足的阳光和空气,接近户外休息和游戏的地方”。文章还强调建筑要兼顾功能合宜和整体的和谐美观,提出通过建设公园营造自然空间体验感的理念,提倡保存、利用“风景、山冈、湖沼、河海等”自然风景,使“每区居民,不必长途跋涉,即可与大自然接触”。这些目标的提出凸显了梁思成在城市建构中“以人为本”的理念,将自然风景可达性、建筑美观性与居住、交通等方面的实际功能置于同等重要的位置,并融入各层级的建设之中。[17]

在教育工作中,梁思成于1949年公开发表了《清华大学营建学系(现称建筑工程学系)学制及学程计划草案》。这份草案中对“体形环境”进行了相对完整深入的阐述,明确论述了“体形环境”,就是“有体有形的环境,细自一灯一砚,一杯一碟,大至整个城市,以至一个地区内的若干城市间的联系,为人类的生活和工作建立文化、政治、工商业……各方面合理适当的‘舞台都是体形环境计划的对象”[18]。此外,草案还提出“体形环境”建设的三原则是适用、坚固、美观,并在最后提出将来要设立造园学系、工业艺术系等专业方向,以促进风景名胜的保护、游戏空间的开发,使人们有更多机会与大自然接触,提升整个民族的审美水平,建构宜于工作与生活的环境。

《城市的体形及其计划》的发表与清华大学建筑系课程草案中对环境美观度与游憩活动的重视,体现了梁思成在“以人为本”思想的指导下,对整体环境与健康生活之关系的深入思考,也进一步展现了其在突破了建筑单体建设与保护的思想桎梏之后,逐渐走向成熟的“体形环境”观。

二、“体形环境”思想在梁思成北京旧城保护与发展研究中的体现

(一)古今兼顾,新旧两利:对平衡北京旧城体形秩序保护与城市发展需求的探索

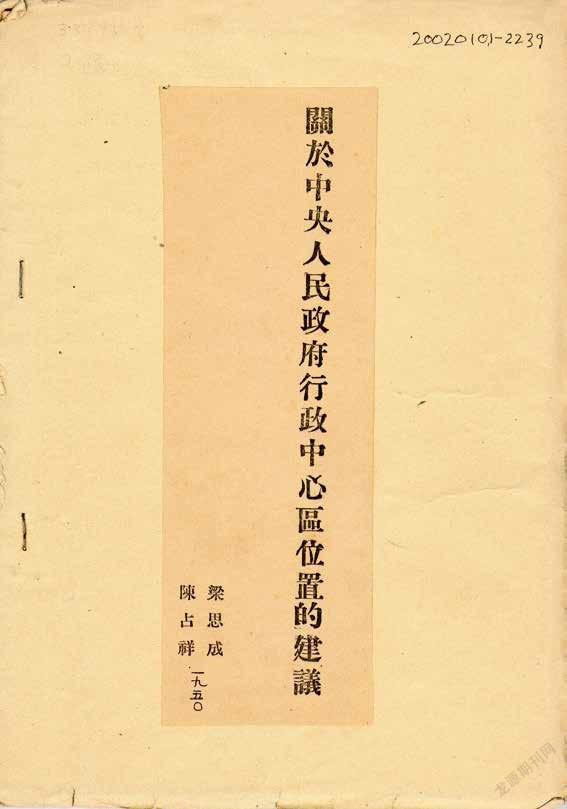

1949年,虽然北京市内的众多古建筑文物都保护得相对完好,城市格局也相对完整,但是多年战乱使得城市破败萧条,致使城市建设与改造面临巨大挑战。同年5月,梁思成正式参与北京市规划方案的制定工作,开始着手组织西郊新市区的规划方案设计。[19]而其同年6月发表的《城市的体形及其计划》一文则是其对新中国城市建设基本原则与思想的概括。1949年9月以后,苏联专家将行政中心设于旧城以内的提议获得了当时政府的认可,因此在西郊建设新市区的计划被搁置。1950年2月,为了争取各方对保护旧城、发展新区方案的支持,梁思成与陈占祥针对苏联专家的方案提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》(图5),也就是中国城市规划史上著名的“梁陈方案”。

在“梁陈方案”中,梁思成从人民生活便利与经济条件、美感与文化习惯和需求等方面论述了行政中心选取与建设的十一条原则,并建议将行政区设在西郊。这个方案的提出主要基于两方面考虑:一是旧城内改造困难与用地紧张的现状,新旧杂糅之后无法使“崭新的全国政治中心建筑群”获得应有的秩序和合理安排;另一方面就是要保留旧城的部署秩序和整体文物环境,避免新建筑破坏了北京城原有的体形秩序。此外,他还在方案中引用了苏联建筑史家N·窝罗宁教授在传统建筑保护与城市更新方面的理念,强调城市建设中保留历史文化和生活传统的重要性。

针对城市建设,梁思成提出北京城“整体的城市格式和散布在全城大量的文物建筑群就是北京的历史艺术价值本身”。其分区、街道系统与建筑风格等都是中国人民美感、习惯和文化的表现,因此在建设上要从整体到局部都保留中国都市计划的特征,“建立有中心线的布局,每一个单元都有足够的广庭空间的衬托,有东方艺术的组织”,通过建筑物与环境之间的配合关系计划能“与生活的进步一同生长、发展的北京市”。而在城墙等被认为妨碍了城市交通与发展的文物保护问题上,梁思成亦提出相应的对策,如在城墙上按需开辟新门,城墙顶部开发为人民使用的公园。强调北京旧城保护并非静态保存,而是要结合发展需求进行动态化利用与保护。[20]

“梁陈方案”未被采纳后,梁思成并未放弃对北京旧城保护与发展的探索。1951年4月,他专门发文论述了北京都市计划的优越性,从选址与演变、水源、中轴线、交通与街道系统、土地分区几个方面详细分析了北京城的整体性特征,阐释了北京城的“体形环境”是中华民族适应自然、控制自然、改变自然的智慧结晶(图6)。他还通过深入研究整个体系的各个方面,进一步说明这种城市结构与系统在现代城市中所具有的先进性与发展可能性,再次提出要在城市发展与建设中通过“古今兼顾,新旧两利”的方式使文物建筑与周围环境一体化,将文物保护与城市发展紧密结合的理念。[21]

(二)以人为本:对北京城市建设中民族形式传承与公园营建途径的探索

新中国成立前,梁思成就意识到在未来中国的建筑发展中,采用西洋的材料与技术是必然的趋势,因此强调通过对过去艺术的探索,引领表现本国精神与艺术特性的建筑创造。[22]1950年1月,在营建学研究会的讲话中,梁思成以“建筑的民族形式”为题探讨了建筑与民族文化的关系,以此寻找创造具有民族形式建筑的途径。并提出对建筑民族形式的研究,一方面要关注表面材料结构,看到当地的“生活情形、劳动技巧和经济实力”等思想内容,另一方面要突破风格的限制,从基本平面部署和结构方法上寻求体形秩序的规律,还要在具体的设计创造中从大众需求与生活习惯出发,创造适宜人民生活的环境,同时也要有意识地通过环境营建来渗透、改变人们的思想意识形态,引领健康卫生的生活方式。[23]

古建筑保护与利用是城市建设中民族形式传承的重要组成部分。梁思成在这方面并非一味地呼吁静态保护,而是在保护建筑物本身特征的基础上,考虑当今使用的合宜性。这其中,营建公园是平衡北京旧城文物保护与城市发展需求中整体系统建构的重要途径。公园作为现代城市生活中必要的共公空间之一,对提高人民身心健康来说十分重要,而当时旧城人口密度过大、土地有限,与现代城市应有的公园、空场和树林区建设比率对照相差甚多。因此旧城内大量古建筑文物等需要保护的场所就是公园营建的最佳场所,既能够延续民族文化,又能够成为现代生活的游憩设施。[24]

在北京城墙存废问题的讨论中,梁思成强调城墙体现了伟大的集体创造力量,是北京城整体性发展的明证。通过“布置花池,栽种花草,安设公园椅”等方式,可以将其改造为“世界上最特殊的公园之一——一个全长达三十九点七五公里的立体环城公园”(图7),使其在新时代承担新的功能,继续服务于广大人民,延续中华民族的文化。[25]在文物建筑保护上,他也有针对性地提出要以人的观赏需求为出发点,向人民提供可以观赏全貌的角度与距离,并结合对保护范围的限制,协调绿化品种、形式和整体性观赏的关系,通过整体环境保护来突出文物建筑物本身的价值。[26]

此外,他还指出在更大尺度上的市政建设中,尤其是城市水系的整治,不仅要注意卫生改善,还要通过河湖系统计划与绿化工作,将“名胜古迹如故宫、天坛、中海、北海、頤和园、玉泉山以及西山一带的风景休养区和名胜古迹,用一些河流和林荫大道联系起来,成为一个连绵不断的公园系统”,使街道、河流等成为公园的一部分,促进北京风景的整体性建设。[27]

三、结语

梁思成自1930年参与天津城市规划开始,即对现代城市规划与发展管理展现出浓厚的兴趣,并一直关注国际上的先进思想,至20世纪40年代接触了沙里宁的“有机性疏散”理论,去美国学习、参加学术会议归国后,逐步形成了完善的“体形环境”思想。其对整体环境的关注后来也逐渐影响到清华大学建筑系教学方案与发展方向的调整,以及其在北京旧城保护与发展工作中的理念。本文通过对梁思成“体形环境”思想形成过程的梳理,重新考察其从单体文物静态保护到整体环境动态保护的学术理念转变历程,以及这种理念在梁思成北京旧城保护发展研究中的具体体现方式,以期促进人们在当下历史城市建设中对平衡文物保护与城市发展双重需求的多重探索。

注释:

[1]张镈.怀念恩师梁思成教授[M]//梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集1901-1986.北京:清华大学出版社,1986:86

[2]梁思成著.梁思成全集(第一卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001(04):161.

[3]《平郊建筑杂录上(上)》与《平郊建筑杂录(续)》分别发表在《中国营造学社汇刊》第三卷第四期(1932年12月)和第五卷第三期(1935年6月)上。

[4]梁思成,刘敦桢.修理故宫景山万春亭计划[J].中国营造学社汇刊(第5卷),1934(01).

[5]1930年天津政府征选天津规划方案时,梁张的方案获得首选,后以《城市设计实用手册——天津特别市物质建设方案》为名,于1930年9月作为专著出版发行。张锐,美国密西根大学市政学士,哈佛大学硕士。历任东北大学教授、天津市政府秘书等职,著有《比较市政府》《市政新论》等。

[6]梁思成、张锐于1930年提出的《天津特别市物质建设方案》。

[7]王军.城记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003(10):50.

[8]伊利尔·沙里宁.城市——它的发展 衰败与未来[M].北京:中国建筑工业出版社,1986:04.

[9]朱涛.阅读梁思成之七 梁思成的城市规划思想综述:1930—1949[J].时代建筑,2013(04):148-155.

[10]梁思成.为什么研究中国建筑[J].中国营造学社汇刊(第7卷),1944(01).

[11]梁思成.致梅贻琦信[M]//梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:1-2.

[12]梁思成.市镇的体系秩序[N].大公报重庆版,1945-10-07(2).

[13]Princeton University. Princeton University Bicentennial Conference on Planning mans physical environment[C]. Princeton: Princeton University,1946.

[14]梁思成.北平文物必须整理与保存[M]//梁思成.梁思成全集(第四卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:307-313.

[15]统计文献来源包括《中国营造学社汇刊》《梁思成全集》《人民日报》《光明日报》《中国青年》《大公报》,未包括尚未公开的资料。

[16]同[9]。

[17]梁思成.城市的体形及其计划[N].人民日报,1949-6-11(4).

[18]梁思成.清华大学营建学系(现称建筑工程学系)学制及学程计划草案[M]//梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:46-54.

[19]左川.首都行政中心位置确定的历史回顾[J].城市与区域规划研究,2008,1(03):34-53.

[20]梁思成、陈占祥.关于中央人民政府行政中心区位置的建议[M]//梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001(04):61-62.

[21]梁思成.北京——都市計划的无比杰作[M]//梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:101-113.

[22]同[10]。

[23]梁思成.建筑的民族形式[M]//梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:55-59.

[24]同[20]。

[25]同[21]。

[26]梁思成.闲话文物建筑的重修与维护[J].文物,1963(7).

[27]梁思成.人民首都的市政建设[M]//梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:143-149.