时光轴里的旅游体验

曾诗晴 谢彦君 史艳荣

[摘 要]城市历史文化街区承载着地方的集体记忆,因而具有景观价值。文章以海口骑楼老街为例,在旅游体验的视角下分析与当下市民日常生活高度相融的历史文化街区集体记忆表征和景观化凝视问题,构建相关的理论模型。研究发现,历史文化街区旅游吸引力的重要来源是表征集体记忆的景观组成,焦点是当地居民有特色的日常生活,这种生活构成了旅游者对当地集体记忆的景观化凝视的重要对象。表现在:首先,表征旅游者体验的历史文化街区集体记忆的景观表征可分为地方性空间和日常性时间,两者交融成当地的惯常时空,成为旅游者体验下的“非惯常环境”。其次,历史文化街区集体记忆的景观组成在空间上有空间组织、场景组织和行动组织3类。空间组织的体验重点随着旅游者停留时间的增加,逐步从对城市氛围和街道构成要件的体验向店铺转移,表现出老店情结。最后,旅游者对历史文化街区集体记忆的体验体现出日常超越的倾向,集中反映为当下旅游体验较之过往经验的意义增量。

[关键词]旅游体验;集体记忆;景观化凝视;历史文化街区;海口骑楼老街

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)02-0070-10

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.02.011

引言

一般地,承载一个地方集体记忆的历史文化街区是重要的旅游目的地,但由于商业化的侵蚀,不少此类景观已经逐渐脱离了地方性特质[1],丧失了传统和历史意义上的原真性,进而失去了旅游体验的魅力。在这种情况下,到访的旅游者所感受到的往往是历史文化街区商业化之后形成的某种类型化特征,而非嵌入当地环境的独一无二的“地方”特色。从更深的层次认识这种现象,其实是地方集体记忆的消弭问题。在旅游的语境中审视这一问题,集体记忆的消弭不啻一种灾难。当地居民关于历史文化街区的集体记忆具有原真性和地方性,是旅游体验的重要意义来源,它不仅表征人、地方和空间的紧密联系,也被视作民族认同[2-3]和地方认同[4]的基础,深刻地影响着旅游者的旅游体验[5]。另外,被凝视、被体验的记忆场所(memory place or site)由于旅游活动的嵌入再造了某种新的生活空间,从而以一种新的方式和强度建立起了与地方的新联系[6],进而对集体记忆产生了更积极的影响。所以,当基于地方而建立起来的集体记忆被表征为景观,且以景观的形式成为旅游体验的对象时,这种被旅游世界重新唤起的集体记忆,对地方性的重塑又会产生新的影响,在这种情况下,旅游成了一个旅游者主动识别甚至创造集体记忆的过程[7]。这显然是一个值得深入探讨的有趣话题。

目前,国内旅游学术界有关集体记忆问题的研究,大都遵循社会学集体记忆研究中的功能主义或建构主义思路[8],其研究重心多为集体记忆本身,将旅游仅作为发生背景来对待。而本文将聚焦于集体记忆可旅游的部分,即集体记忆与旅游的交集,其物质形态是承载地方历史文化意涵并高度景观化了的、尚作为生活街区存在的历史文化街区,借以考察集体记忆在城市历史文化街区的景观化价值。这项研究一方面将集体记忆拉入旅游体验的研究范畴,同时与已有的集体记忆研究成果形成对话;另一方面,本研究从旅游者的视角解读表征集体记忆的街区日常生活景观,从而加深对城市历史文化街区体验的理解。

1 文献综述

1.1 集体记忆研究:集体的内部视角

记忆不仅属于个人,还是一种社会现象[9]。个人记忆受社会因素的制约,记忆的形成和保存需依赖对应的社会参照框架,集体记忆的概念由此提出[10]。集体记忆具备物质客体和抽象符号的双重性质[11],群体正是借助这种外在性的社会框架来生成、保存乃至传承相关记忆。典型的外在形式包含文本、服饰、舞蹈、乐曲、空间地点、图像[10]、纪念碑[12]、过去的形象及故事[13]等。特别地,集体记忆可通过身体表现出来,具体表现形式包括纪念仪式和日常身体实践两类[14]。通过对仪式和日常生活的身体实践,集体记忆得以动态的保存。集体记忆的外在性表现出集体记忆可读的一面,提供给人们借助此类物质客体和符号去定位、理解特定群体的记忆场所的可能性。这种集体记忆的外在性和可读性,为旅游者的体验提供了可能。

目前的研究多借助物质实体和集体访谈文本等研究材料针对某一群体的集体记忆的内容、建构特征来展开。以社会学的相关研究成果为例,刘亚秋以知青回忆文本作为研究知青集体记忆结构的依据[15];康儒博在阅读故事及对特定状态的人物进行研究的基础上来复原古代中国关于修行的集体记忆和集体精神[16]。此外,也有利用互联网大数据来分析集体记忆的激发模式,以及早期事件和近期事件的关系[17]。研究者们力图以记忆所有者的身份来理解特定群体的集体记忆,建立对集体记忆的认识。

旅游语域的集体记忆研究主要从已有的一般集体记忆的研究成果出发,将之置于旅游语域下加以延伸,分析旅游中特有的现象,进而探讨旅游中记忆的载体、主体以及记忆对旅游体验的影响。从旅游体验中的记忆现象来看,集体记忆是旅游体验的重要內容,部分旅游活动依赖于过去集体记忆的商品化,尤其是遗产旅游和个人记忆旅游[18]。旅游语域下,景观[19-20]和旅游目的地[21]成了集体记忆的载体,这些拓展为集体记忆在旅游研究中的理论建构奠定了基础。在集体记忆相关理论与其他理论不断碰撞过程中,集体记忆在旅游语域的研究逐步深化,产生了诸如利用符号理论、表演理论、地理想象理论等分析记忆的建构、活化、传承等的研究,强调了记忆对地方认同[22]、旅游体验质量[23]、旅游目的地吸引力[24]的影响。

纵观国内社会学和旅游研究中对集体记忆的研究,学界已取得了丰硕的成果,其中,对特定群体集体记忆的结构与形式的研究已经跨越了早期引介国外相关理论的阶段。但研究者们力图以记忆主体的身份来理解特定群体的集体记忆,而较少有研究关注集体记忆中的“他者”,即其他群体看待某个群体集体记忆的方式、方法。

1.2 被旅游者凝视的街区居民集体记忆

城市街区体验实质上依赖着表征集体记忆的物质构成和身体实践。当地人是街区的主角[25],人们在街区空间中持续产生交集,进行交流,从而塑造了街区的社会空间和社会生活[26]。当地居民对街区的塑造借助于集体记忆外在形式的建立、变化、消失等反映出来[27],是当地居民集体意识的体现[28]。当地居民的集体记忆在当地居民与街区物理环境持续不断的相互作用中产生,并由此获得了地方性和原真性。因此,从客观上讲,旅游者对街区的体验难以跨过当地居民的集体记忆。

旅游者对街区的体验建立在对街区景观的凝视上。景观具有客观性,区别于历史记载,可以真实地被人所感受[19],其与集体记忆的相互作用共同塑造了地方文化特征[29]。景观是历史的一种编撰方式,一些历史记忆被固化在标志物上,集体记忆建构了景观,景观也被人们用不同的视角解读,形成了更丰富的含义[30]。景观的留存为当地提供了安全感和连续性,人们需要这种对过去具有唤起功能的有形提醒。在日常生活世界,即使很少有人参观城市里的某些象征意义的景观,但如果要拆除则会引起激烈的反抗[31]。同样,过去也积淀在身体当中[14],居民的身体实践也存在成为景观的可能。从旅游体验的角度来看,景观是集体记忆客观、有形的载体[32-33]。旅游者对街区居民的集体记忆的凝视,实际上是一个集体记忆被表征为景观的过程。本文拟在此基础上,进一步分析旅游者对当地居民集体记忆的体验,目标在于发展出新的可以概括相关现象的理论范畴,建立一些理论命题。

2 研究方法

本文采用实证研究的方法,对以景观为表征的历史文化街区集体记忆的特征以及旅游者体验的规律进行理论解释。研究选择海口骑楼老街为案例地,剖析海口骑楼老街集体记忆表征的内容、特征及旅游体验规律。海口骑楼老街是我国历史文化名街,既是海口重要的旅游目的地,也是当地居民重要的生活街区。笔者于2019年4月至6月在骑楼老街进行了系统性调研,并对海南省博物馆中骑楼老街的展陈部分做了专项调查,收集与骑楼老街相关的实物、照片等材料作为地方集体记忆研究的基底。

由于研究重点关注的是地方集体记忆中被旅游者注意和感知到的、表征为景观的部分,本文的数据集中在地方集体记忆被景观表征的事实,从马蜂窝旅行网收集与海口骑楼老街相关的游记共75篇,在微信公众号上补充收集游记15篇。游记发表时间为2012年至2019年,其中部分游记为海口、海南游记,内容有较多与骑楼老街无关部分,对此部分信息进行剔除后获得共约8万字的文本材料,编号为QL001~QL090。

3 分析过程

3.1 编码过程

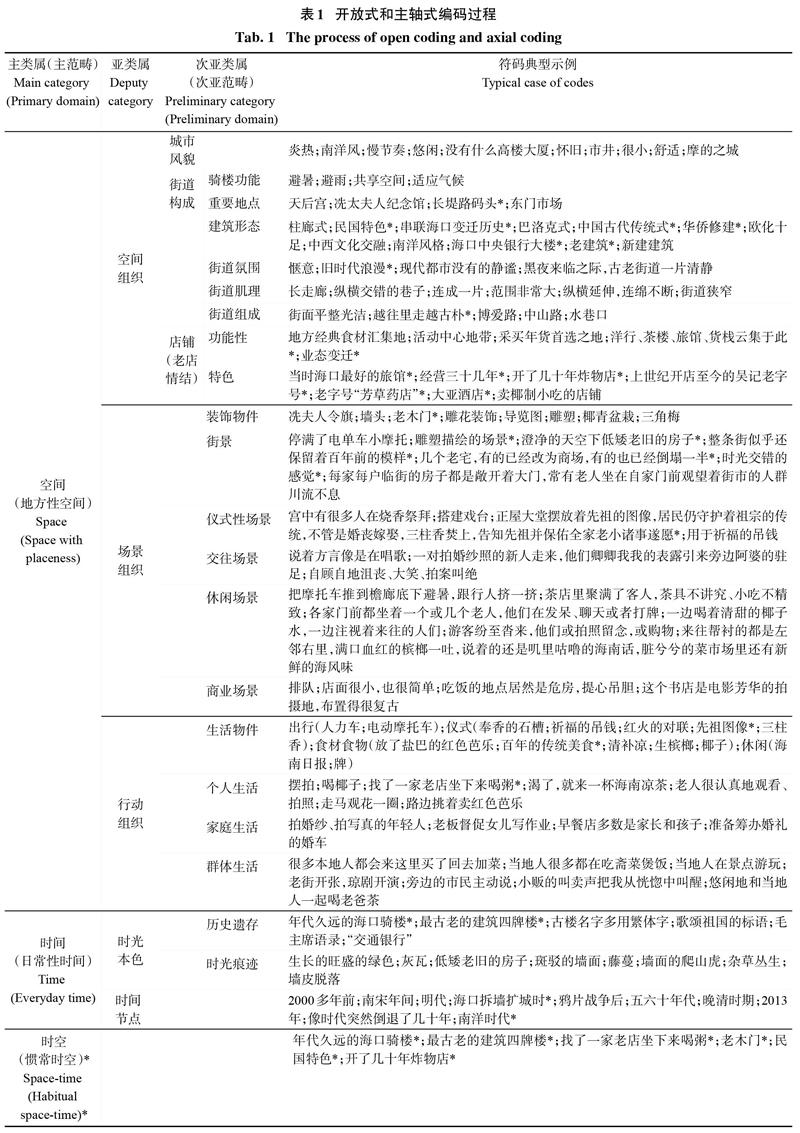

本文对QL001~QL070文本材料进行开放式、主轴式和选择式三阶段编码,进而得出主要概念并建构理论;文本材料QL071~QL090被用于进行饱和度检验,因未产生新的符码,故断定编码达到饱和。在编码过程中一个关键性主题逐步浮现出来,即旅游者体验的景观化表征的日常特性。在该主题的统摄下依次进行开放式编码和主轴式编码,发现这种日常特性在符码中可分别归为空间特征和时间特征,故将其分别归拢于“空间”和“时间”两个主类属,对于中间既体现空间特征又体现出时间特征的符码在符码末端用“*”标明,最后进一步归入“时空”主类属(表1)。

3.2 核心范畴:日常生活的景观化凝视

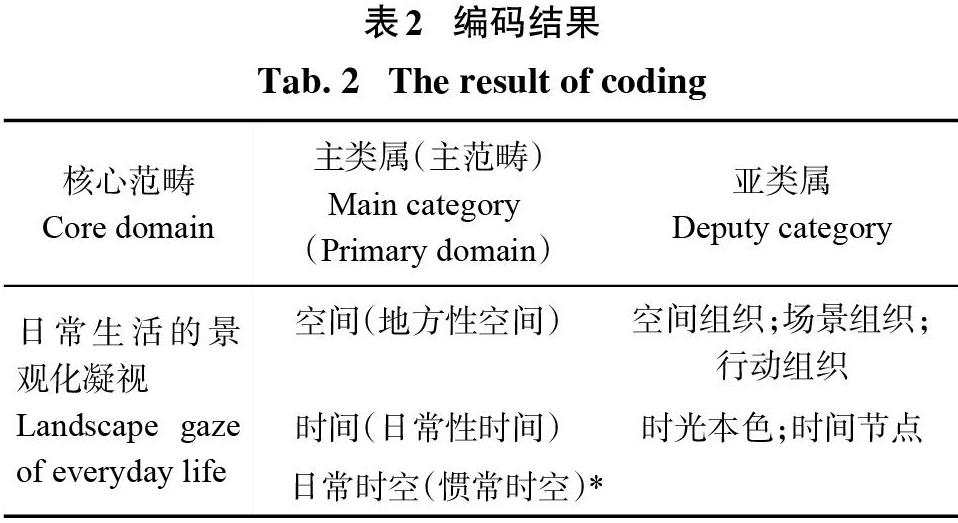

对上述编码结果所做的理论解释是:对于海口骑楼老街这种与市民生活高度融合的历史文化街区,旅游体验的对象是其中最具吸引力、地方特色最为鲜明的部分,即那些包裹于历史文化街区这一独特场域且能表征当地居民集体记忆的日常生活景观,该景观在内容上具有日常特性,在功能上具有旅游体验价值。该结论意味着,旅游者在这种历史文化街区所体验的并不一定完全是该街区所呈现的历史景观或传统文化景观,也不是要关注当地发生的大事件、大故事,而是集中在当地居民集体记忆中那些风格化的日常生活场景和事物。这些日常与旅游者熟悉的客源地日常因为地方性的差异而具有体验的意义和价值,旅游者对该类历史文化街区的体验特征可归结为“日常生活的景观化凝视”。最终编码结果如表2所示。

综合来看,旅游者感知下的历史文化街区具备当地日常特性。旅游者所感知到的是在这片土地上,一代代延续下去的兼具地方性和日常性的人、事、物,是当地居民的惯常时空。由于历史文化街区的时光嵌入和地方性特质所带来的异域日常在时间上的纵深性和空间上的区隔,使得该异域日常被赋予特殊的意义,这是导致旅游者在体验上产生对日常生活的景观化凝视的根本原因。旅游者的景观化凝视使当地居民集体记忆中的日常内容获得了神圣化、浪漫化、审美化内涵。

4 地方性空间

街区空间的地方性使旅游者体验到与惯常生活相似又相异的空间组织[1]、场景组织和行动组织。普通、平凡的日常生活在整体上呈现出基于地方性的文化取向和传统趋势,在旅游情境中,异域的地方性日常空间因此拥有美学意义,具有超越日常的景观特征。

4.1 作为“空间-场景-行动”内核的地方性

集体记忆根植于地方的地脉与文脉之中,与地方紧密相连[35],具有特殊性[36]。地方性空间由空间组织、场景组织和行动组织共同呈现出来。空间组织一方面是当地地方性的重要物质载体,形塑着本土场景和行动;另一方面将异质的观赏空间区隔开[37],強化着符号边界[38]。海口骑楼老街是整体连片的广域街区空间,由大规模的街道和骑楼制式的建筑组成,明显的外观差异使得旅游者极易识别出街区边界。由于下南洋的特殊历史事件以及炎热多雨的气候条件,骑楼老街的街区空间形成了兼具地方审美与实用功能的特殊形制,建筑特征的集中展现以及其在时间上的延续性强化了旅游者对异域日常空间的感知,进而产生神圣化倾向。

店铺空间是街区重要的空间组织单元。旅游者表现出的对老店铺的关注和青睐可归结为旅游者的“老店情结”。集体记忆赋予了老店更深的地方特色与意义。在游记中,“拥有几十年历史的炸物店”“20世纪开始经营的老字号”等成了旅游者偏爱的对象,这和当地居民记忆中“我小学的时候那家串串店就开在那里了”“最好吃的辣汤饭还是那家陈记的,牙医边上那家,也开了好多年了”具有一致之处。老店情结得以满足的基础就在于街区依然与市民生活高度融合这一根本特质。

场景凸显了事物组合成整体后产生的新意义,承载着街区集体记忆中最为生动、真实的部分,是旅游凝视下的重要景观。旅游者用审美的目光看待异域生活场景,并将其看作是地方的象征。景观化的场景通常具有“小”的审美特征,是完整的、个人的、想象的、有诗意、有人情味的存在[39]。旅游者在历史文化街区感受的小场景由主体的行动和物件共同组成,既包括当地居民现实生活中的身体实践及场景,也包括通过物件激活的想象中的场景。

场景形塑着居民和旅游者的行动。旅游者在街区进行的散步、拍照、购物、就餐等惯常行动,因发生在异域的场景中而具备特殊性。个体借助具有地方性的构件将旅游场域中与日常生活空间中的行动相区分,当注意到当地居民也在街区中进行类似的行动时,对自身和居民的行动的观照使旅游者获得自身在体验异域日常生活的感知。这种意识加强了旅游者对地方性空间的体验,跨越日常界限,反映出旅游者对异域日常生活做出景观化凝视的特有力量。

4.2 地方性空间体验的情境分析

旅游者对地方性空间中存续的集体记忆的感知,不仅来自对周围环境和场域事件的凝视,还来源于对街区氛围的感知。海口骑楼老街中的日常化的行动和场景共同营造了街区充满人情味、烟火气的氛围,为旅游专门设置的物件和场景则降低了街区作为生活街区的可信度。当地居民在老街的生产、生活空间的存续使得地方性的空间具有较强的生命力与活力。海南的华侨文化、妈祖文化、汉文化等影响着海口骑楼老街当地居民的集体记忆,例如,深受华侨文化影响的传统饮食辣汤饭、从妈祖文化中衍生出的祭拜妈祖的仪式,均为居民生活中必不可少的部分。这些物件和场景有些依然存在,如与当地居民的饮食习惯相关的老爸茶、海南渔民的生产工具;有的在当下已经消失,仅能通过物件或者文字等形式得以还原,如代表下南洋时夫妻惜别场景的雕像、过去商铺的老招牌。这些在旅游者眼里是真实的、具有地方特色的,拥有旅游体验的原真性价值。因此,承载着当地集体记忆的场景更能触及旅游者的内心世界,引起旅游者的共鸣。

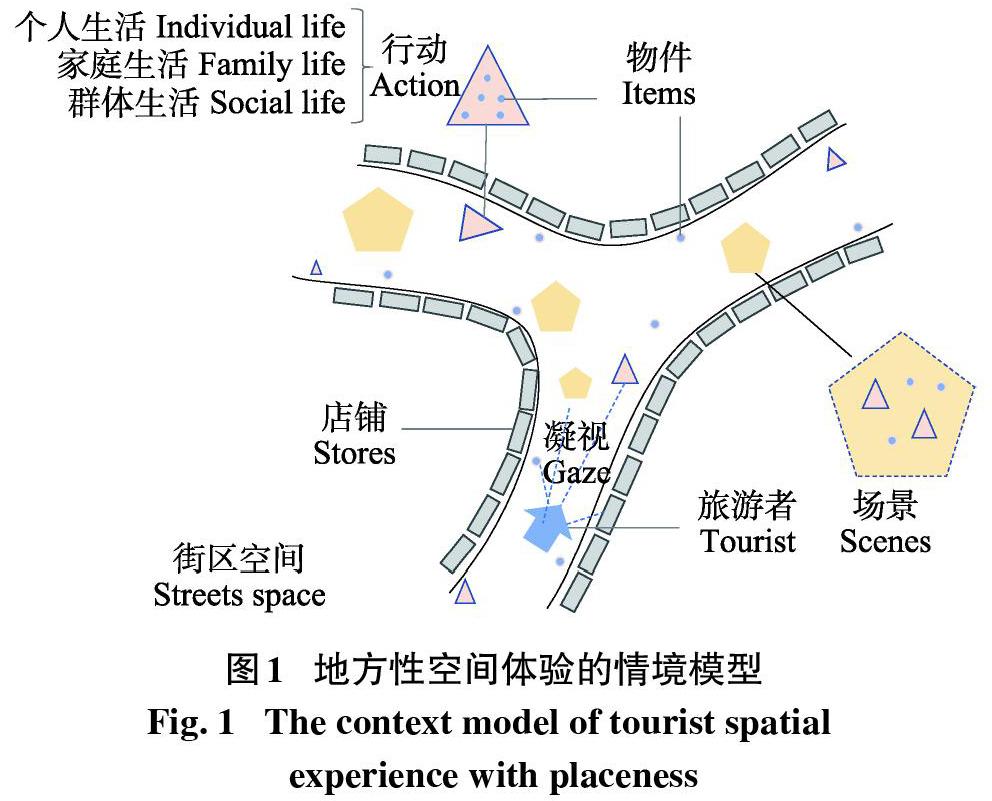

如图1所示,由城市风貌、街道以及店铺共同构成的空间,是旅游者体验当地生活的底片。日常性质的仪式、交往、休闲、商业场景,以及个人、家庭、集体的行动在同一空间中交叠,形成了旅游凝视下的地方性空间。建筑外观作为地方性最直观的展示被旅游者最先觉察,随着地方性建筑的不断重复、绵延,逐步从突出的景观隐为地方性背景,更富变化、更具活力的店铺、物件、场景和行动随之凸显。旅游者自身的流动引起了体验的空间组织的流动,目光和身体在街道空间和不同的店铺空间之间不断转换,引起了对不同类型的场景组织和行动组织的关注和在场体验。

5 日常性时间

时间的日常性与日常生活循环往复的时间特征相联系,是当地居民的日常生活不断叠加和延续的结果。旅游者对日常性时间的体验可分为对时间节点的理性认知以及对时光本色的主观感知。承载着当地集体记忆的日常性事物由于具有时间上的厚度被旅游者赋予特殊的意义和情感,旅游者依赖这些具体事物来体验无形的时间,实现对日常性事物的景观化凝视。

5.1 时间节点和时光本色

记忆通常意味着过去[40],包含着回溯的倾向。在历史文化街区看似平庸、重复的日常性时间背后,隐含的是大时代中的关键时间节点。这些关乎国家、城市兴衰变迁的时间节点左右着街区生活的变迁,自然而然地影响着日常的时间。尽管骑楼老街的时间层次丰富,但是旅游者对这些时间层次的关注并不相同。如图2所示,旅游者对骑楼老街的时间感知主要集中在20世纪初和南宋两个时间段。

通过对游记内容本身的分析可以发现,之所以20世纪初是骑楼老街的焦点时间,是因为骑楼老街的南洋风格被认定为民国时代的产物,这一时间也是骑楼所链接的集体记忆最丰富的时间段。对南宋的关注主要是由于骑楼最早的建筑建于南宋,南宋这一时间仅承载了骑楼老街历史的长度,未能链接到更加生动的事件,旅游者无法感知到此地与印象中的南宋具体的匹配点。由此可以看出,旅游者对时代背景的感知取决于景观特征对其焦点时间的代表程度。

景观与自我的时间距離也是旅游者时间感知的重要内容。旅游者以当下为基点,结合个人经验与输入的信息产生的参照框架,分析景观是否蕴含着“过去”“过往”等标志时间距离的特征,以判断此景观与旅游者自身之间的时间距离。当两者间的时间距离较长,景观即被感知为具有“时光本色”的特征。景观的实体特征有助于旅游者判断时间与自身的距离,例如“旧”“残破”“老”等更容易被旅游者识别为“时光本色”的特征。存在于旅游者记忆中的历史有助于旅游者形成这一判断,例如20世纪50—60年代的标语、民国风格的建筑等。

经由旅游者个人识别出来的居民集体记忆在游后通过口头相传、线上分享等方式又成为旅游者对骑楼老街景观化凝视的组成部分。因此,旅游者感知中表征骑楼老街时间的景观存在一定的稳定性。骑楼老街的建筑、物件和场景共同促成了旅游者对时间节点和时光本色的感知,形成旅游者对集体记忆表征的景观化凝视。

5.2 时间-意义坐标轴下的景观分类

站在旅游者视域下,景观的存在处于和时间、地方、旅游者日常经历及在场情境的勾连之中。本文以时间-意义为坐标轴,将集体记忆的景观化表征划分为锚固式、延续式和复现式景观3类。

锚固式景观的时间和意义均被限定至过去的某个具体时刻。在骑楼老街,一些景观虽已历经时间长河,但在旅游者感知中仍凝固在过去,意义得以留存。对旅游者而言,这类景观往往和“保存”相联系,保存是否完好成为其判断优劣的重点,原功能被弱化,甚至被遗忘。

表征集体记忆的景观的第二大类为延续式景观,强调的是时间的延续和与之对应的意义的更新叠加。即使时间的流逝会使一些意义消失,但增加远大于消融[31]。因此,时间的痕迹和意义的延续是这类景观的最大特征,常与“传承”相联系。对比锚固式的静态意义凝结,延续式景观的意义是动态变化的,旅游者感知到的意义更为丰富。

第三类为复现式景观。复现式景观的存在形式并非是地方集体记忆单独作用的结果,而是在旅游者的凝视下,将过去重现的存在形式,其蕴含的意义和居民集体记忆紧密相连。由于过去的生活情景已难再现,旅游者只能借助于雕塑、文字、图像等方式来窥得昔日情景。

将3类集体记忆的景观化表征置于同一个参考坐标系下进行比较,可进一步明晰三者的异同(图3)。

如图3所示,由复现式景观至延续式景观,意义的丰富度依次增加。意义最为丰富的为延续式景观,其意义处于持续的累加和更新过程中;锚固式景观体现出过去的意义和时间在当下的投射,意义丰富度居于第二;再次为复现式景观,复现式景观在存在形式上为当下的产物,但其意义均为过去的投影,由于仅为代表某种意义而建,意义丰富度最低。海口骑楼老街比较有代表性的复现式景观即为雕塑,雕塑旁列有雕塑的名字,如“下南洋”,使意义得以聚焦。

总体来看,对于当地居民而言,平庸的、重复的日常时间,也可以成为旅游体验中极具吸引力的部分,日常时间在旅游体验中走向了神圣化、审美化,旅游者从简单经历异域日常时间,走向了对日常性时间的景观化凝视。

6 惯常时空:从惯常到非惯常

6.1 居民的惯常与旅游者的非惯常

地方性空间与日常性时间熔铸成惯常时空。就旅游的时空特质而言,旅游者迈入了当地居民所处的惯常时空,并在居民的惯常环境中获得了非惯常的体验[41-42]。居民习以为常的物和事正是旅游体验的重要组成部分。时间与空间两个轴心促成了旅游者实现对当地日常生活的景观化凝视。空间,集中在地方性;时间,集中在日常性。百年光景,就在街区的空间中沉淀于老店铺、繁复的小物件、连绵的场景和行动组织上。对于旅游者而言,惯常时空由于凝视的力量被笼罩在一片怀旧的光环当中。从旅游者的视角看,骑楼老街中的个别人、事、物因为具有日常性时间和地方性空间的双重特征而成为旅游凝视的对象,组成了旅游者街区体验的细节。例如,老餐馆、琼剧、老式招牌等当地居民的生活构件,在表征着当地地方性的同时留存着时间流逝的痕迹,从而与旅游者的惯常环境区分开来。当地居民的惯常时空以整体的形式成为被旅游者所凝视的景观。老街居民的生活日复一日地在此上演、建构了地方[43],当地居民的惯常恰恰组成了旅游者的非惯常体验。时间不断更迭,时光本色刻蚀在骑楼老街这个富有地方特色的空间中,形成了能被旅游者体验的异域非惯常时空。

6.2 对日常生活的景观化凝视

被旅游者所凝视的日常生活,依赖于集体记忆这一本底。旅游者通过这种凝视体验到属于当地的集体记忆,但可体验的集体记忆只是地方集体记忆这一总体中较小的一部分,在时间和空间上都有所局限。图4反映了集体记忆和景观在时间-空间轴上的关系。

历史文化街区日常生活的景观特质建立在时间和空间的坐标轴中,在时间上它是历史上某一时间段的生活内容在当下的沉淀,在空间上则表现出地方性特征。这种日常化的内容是旅游者感知到的原真性和地方性的来源,是集体记忆的一部分,也是旅游者选择性凝视的结果。换言之,当地居民的惯常生活能否成为景观,取决于旅游者当下感知的旅游体验意义较之过去经验的意义的增量(图5)。

从差异的角度考虑,意义的增加由旅游者所感知到的当地地方性的强弱决定。对于旅游者而言,理想状态的旅游体验是一个既有日常生活的部分内容作为舒适区,又因为强烈的地方性而与过去的旅游经验完全相异的意义感知状态。而在实际的旅游体验中,这种地方性的感知程度往往未能支撑其实现理想状态下的意义增量,且不可避免地与过去的旅游经验有所重叠。当这种经验相互叠加的感觉较为明显,感知到的非本地地方性又较强时,则可能出现感知意义的下降。例如,当旅游者在骑楼老街看到和宽窄巷子、南锣古巷这类其他国内历史文化街区具有较高相似度的店铺时,他们所感知到的能够超越日常生活的程度将会降低。因此,尽管从总体来看,对历史文化街区集体记忆的景观化凝视体验是一个超越日常的过程,但在具体的体验过程中因为感知的地方性的强弱存在超越程度的差异,影响着旅游者在历史文化街区旅游体验的整体质量。

7 结论

本文通过对海口骑楼老街的个案研究,分析与当地居民生活高度相融的历史文化街区旅游体验的独特规律。当旅游者将历史文化街区的日常生活作为景观凝视时,凝视的其实是承载着当地集体记忆的地方性空间、日常性时間,以及时间、空间交融而成的当地居民的惯常时空。地方性空间由空间组织、场景组织和行动组织共同呈现,日常性时间则依赖于旅游者对时间节点的理性判断和对时光本色的主观感知。对于当地居民而言的惯常,恰恰是历史文化街区具有旅游体验价值的非惯常。非惯常的异域生活构件在旅游者的景观凝视当中建构起历史文化街区的旅游体验情境,影响着旅游体验的质量。

本文的研究结论说明,地方集体记忆是历史文化街区产生地方特色的重要基底,是高品质旅游体验的基本条件。然而,随着现代化进程的加快和建设性破坏的肆虐,某些表征集体记忆的文化景观在现代化浪潮中快速消失,尽管被全球化、现代化浪潮所裹挟并走向泯灭的并非仅限于可作为集体记忆表征的地方文化,但可以肯定的是,承载集体记忆的文化景观注定是这一潮流中遭受冲击最直接的一种文化形态,历史文化街区逐渐失去其原有的地方魅力。上述结论所具有的现实启示是,历史文化街区的旅游体验价值重心应是以当地历史和文化基底为本底条件的日常生活景观,该类景观所表征的集体记忆是与居民生活高度融合的历史文化街区得以与其他街区相区分的关键所在。因此,历史文化街区在打造文化旅游景观时,需要紧扣当地的文脉和地脉,保护能够表征当地集体记忆的重要景观载体,在历史传统和文化源流的基本框架中延续当地人的日常生活。

参考文献(References)

[1] 孙九霞, 黄秀波, 王学基. 旅游地特色街区的“非地方化”: 制度脱嵌视角的解释[J]. 旅游学刊, 2017, 32(9): 24-33. [SUN Jiuxia, HUANG Xiubo, WANG Xueji. The de-localization tendency of tourism streets: Based on the perspective of institutional disembeddment[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(9): 24-33.]

[2] PACKER J, BALLANTYNE R, UZZELL D. Interpreting war heritage: Impacts of Anzac museum and battlefield visits on Australians understanding of national identity[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 76: 105-116.

[3] TAKEI M. Collective memory as the key to national and ethnic identity: The case of Cambodia[J]. Nationalism and Ethnic Politics, 2007, 4(3): 59-78.

[4] LEWICKA M. Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past[J]. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28(3): 209-231.

[5] 李志飛, 聂心怡. 文化旅游地集体记忆对游客地方依恋的作用机理——以乌镇、平遥古城和凤凰古城为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(3): 95-100. [LI Zhifei, NIE Xinyi. Mechanism of collective memory of cultural tourism destinations on place attachment of tourists: A case of Wuzhen, Pingyao and Phoenix town[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(3): 95-100.]

[6] GURLER E E, OZER B. The effects of public memorials on social memory and urban identity[J]. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, 82: 858-863.

[7] WINTER C. Tourism, social memory and the Great War[J]. Annals of Tourism Research, 2009, 36(4): 607-626.

[8] 李兴军. 集体记忆研究文献综述[J]. 上海教育科研, 2009(4): 8-10; 21. [LI Xingjun. Literature review of collective memory research[J]. Shanghai Educational Research, 2009(4): 8-10; 21.]

[9] 阿莱达·阿斯曼, 扬·阿斯曼. 昨日重现——媒介与社会记忆[M]// 冯亚琳, 阿斯特莉特·埃尔. 文化记忆理论读本. 余传玲, 等, 译. 北京: 北京大学出版社, 2012. [ASSMANN A, ASSMANN J. Yesterdays reappearance: Media and social memory[M]// FENG Yalin, ERLL A. Readers of Cultural Memory Theory. YU Chuanling, et al, trans. Beijing: Peking University Press, 2012.]

[10] 扬·阿斯曼. 文化记忆: 早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M]. 金寿福, 黄晓晨, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 10. [ASSMANN J. Cultural Memory: Words, Memories and Political Identity in Early Advanced Culture[M]. JIN Shoufu, HUANG Xiaochen, trans. Beijing: Peking University Press, 2015: 10.]

[11] 莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆[M]. 毕然, 郭金华, 译. 上海: 上海人民出版社, 2002: 335. [HALBWACHS M. On Collective Memory [M]. BI Ran, GUO Jinhua, trans. Shanghai: Shanghai People s Publishing House, 2002: 335.]

[12] YOUNG J E. The counter-monument: Memory against itself in Germany today[J]. Critical Inquiry, 1992, 18(2): 267-296.

[13] ERLL A. Travelling memory[J]. Parallax, 2011, 17(4): 4-18.

[14] 保罗·康纳顿. 社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000: 40. [CONNORTON P. How Societies Remember[M]. NARIBILIGE, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2000: 40]

[15] 刘亚秋. 作为社会记忆结构的关系型记忆与义务型记忆——知青集体记忆的文化维度[J]. 社会学研究, 2020, 35(2): 170-194; 245. [LIU Yaqiu. Relational memory and obligatory memory as social memory structure: Cultural dimensions of collective memory of the educated youth[J]. Sociological Study, 2020, 35(2): 170-194; 245.]

[16] 康儒博. 修仙: 古代中国的修行与社会记忆[M]. 顾漩, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2019: 14-15. [COMPANY R F. Making Transcendents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China[M]. GU Xuan, trans. Nanjing: Jiangsu Peoples Publishing House, 2019: 14-15.]

[17] RUTH G, ANDERS M, MILENA T, et al. The memory remains: Understanding collective memory in the digital age[J]. Science Advances, 2017, 3(4). Doi: 10.1126/sciadv.1602368.

[18] MARSCHALL S. Travelling down memory lane: Personal memory as a generator of tourism[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(1): 36-53.

[19] 孔翔, 卓方勇. 文化景觀对建构地方集体记忆的影响——以徽州呈坎古村为例[J]. 地理科学, 2017, 37(1): 110-117. [KONG Xiang, ZHUO Fangyong. Roles of cultural landscapes in the construction of local collective memory: A case study of Chengkan village[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(1): 110-117.]

[20] 刘祎绯, 周娅茜, 郭卓君, 等. 基于城市意象的拉萨城市历史景观集体记忆研究[J]. 城市发展研究, 2018, 25(3): 77-87. [LIU Yifei, ZHOU Yaxi, GUO Zhuojun, et al. Study on collective memory of the historic urban landscape of Lhasa based on city image[J]. Urban Development Studies, 2018, 25(3): 77-87.]

[21] 李彦辉, 朱竑. 地方传奇、集体记忆与国家认同——以黄埔军校旧址及其参观者为中心的研究[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 17-21. [LI Yanhui, ZHU Hong. Place myth, collective memory and national identity: A case study of Huangpu Military Academy in Guangzhou[J]. Human Geography, 2013, 28(6): 17-21.]

[22] ZHANG C X, XIAO H, MORGAN N, et al. Politics of memories: Identity construction in museums[J]. Annals of Tourism Research, 2018, 73: 116-130.

[23] 文彤, 刘璐. 博物馆文化展演与城市记忆活化传承——基于旅游留言档案的文本分析[J]. 热带地理, 2019, 39(2): 267-277. [WEN Tong, LIU Lu. Activation and inheritance of urban memory and cultural performance in museums:An analysis of tourist comments on a museum in Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2019, 39(2): 267-277.]

[24] 汪芳, 严琳, 熊忻恺, 等. 基于游客认知的历史地段城市记忆研究——以北京南锣鼓巷历史地段为例[J]. 地理学报, 2012, 67(4): 545-556. [WANG Fang, YAN Lin, XIONG Xinkai, et al. A study on tourist cognition of urban memory in historic sites: A case study of Alley Nanluogu Historic Site in Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(4): 545-556.]

[25] WANG Di. Street culture: Public space and urban commoners in late-Qing Chengdu[J]. Modern China, 1998, 24(1): 34-72.

[26] 维卡斯·梅赫塔. 街道: 社会公共空间的典范[M]. 金琼兰, 译. 北京: 电子工业出版社, 2016: 8. [MEHTA V. The Street: A Quintessential Social Public Space[M]. JIN Qionglan, trans. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2016: 8.]

[27] HIRST W, COMAN A. Building a collective memory: The case for collective forgetting[J]. Current Opinion in Psychology, 2018, 23: 88-92.

[28] 成祖明: “集体记忆”理论的西方言说[N]. 中国社会科学报, 2017-02-13(004). [CHENG Zuming. The western theory of collective memory[N]. Chinese Social Sciences Today, 2017-02-13(004).]

[29] 李凡, 朱竑, 黄维. 从地理学视角看城市历史文化景观集体记忆的研究[J]. 人文地理, 2010, 25(4): 60-66. [LI Fan, ZHU Hong, HUANG Wei. A geographical study on the collective memory of urban historical cultural landscape[J]. Human Geography, 2010, 25(4): 60-66.]

[30] STEWART P J, STRATHERN A. Introduction[M]// STEWART P J, STRATHERN A. Landscape, Memory and History. London: Pluto Press, 2003.

[31] LOWENTHAL D. Past time, present place: Landscape and memory[J]. Geographical Review, 1975, 65(1): 1-36.

[32] VUUREN C J V. Memory, landscape and event: How Ndebele labour tenants interpret and reclaim the past[J]. Anthropology Southern Africa, 2010, 33(1-2): 9-18.

[33] 吳炆佳, 孙九霞. 旅游地理视角下记忆研究的进展与启示[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 18-27. [WU Wenjia, SUN Jiuxia. The progress and enlightenment of memory research from the tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 18-27.]

[34] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 332-336. [CHEN Xiangming. Qualitative Research in Social Sciences[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2000: 332-336.]

[35] 胡娟, 龚胜生, 魏幼红, 等. 山西古村镇类型及社会记忆符号系统研究[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 107-115. [HU Juan, GONG Shengsheng, WEI Youhong, et al. Research of ancient villages and towns types on social memory symbols system: A case of Shanxi province[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 107-115.]

[36] 周尚意, 杨鸿雁, 孔翔. 地方性形成机制的结构主义与人文主义分析——以798和M50两个艺术区在城市地方性塑造中的作用为例[J]. 地理研究, 2011, 30(9): 1566-1576. [ZHOU Shangyi, YANG Hongyan, KONG Xiang. The structuralistic and humanistic mechanism of placeness: A case study of 798 and M50 art districts[J]. Geographical Research, 2011, 30(9): 1566-1576.]

[37] 刘天华. 风景的空间特性[J]. 文艺研究, 1985(3): 67-76. [LIU Tianhua. The spatial characteristics of landscape[J]. Literature & Art Studies, 1985(3): 67-76.]

[38] 丹尼尔·亚伦·西尔, 特里·尼科尔斯·克拉克. 场景: 空间品质如何塑造社会生活[M]. 祁述裕, 吴军, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 153 [SILVER D A, CLARK T N. Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life[M]. QI Shuyu, WU Jun, et al, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2019: 153]

[39] 芦原义信. 街道的美学[M]. 尹培桐, 译. 天津: 百花文艺出版社, 2006: 72. [ASHIHARA Y. The Aesthetic Townscape[M]. YIN Peitong, trans. Tianjin: Baihua Literature and Art Publishing House, 2006: 72.]

[40] SZACKA B. Systemic transformation and memory of the past[J]. Polish Sociological Review, 1997, 2: 119-131.

[41] 张凌云. 旅游学研究的新框架: 对非惯常环境下消费者行为和现象的研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(10): 12-16. [ZHANG Lingyun. A study on consumers behavior and phenomenon under unusual environment[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(10): 12-16.]

[42] 张凌云. 非惯常环境: 旅游核心概念的再研究——建构旅游学研究框架的一种尝试[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 12-17. [ZHANG Lingyun. Unusual environment: The core concept of tourism research[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 12-17.]

[43] 管婧婧, 董雪旺, 鲍碧丽. 非惯常环境及其对旅游者行为影响的逻辑梳理[J]. 旅游学刊, 2018, 33(4): 24-32. [GUAN Jingjing, DONG Xuewang, BAO Bili. A logical disentangling of the concept “unusual environment” and its influence on tourist behavior[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(4): 24-32.]