新一轮太湖流域水环境综合治理的思考和建议

蔡 梅,王元元,龚李莉,徐海洋

(1.太湖流域管理局水利发展研究中心,上海 200434;2.水利部太湖流域管理局,上海 200434)

1 研究背景

太湖流域地处长江三角洲的南翼,行政区划分属江苏、浙江、上海和安徽三省一市,是我国最具活力的经济发达地区之一。流域河网密布、江湖相连、水系错综复杂,河道水面比降小,水流流速缓慢,是我国著名的平原河网区。20世纪80年代以来,由于流域经济社会的快速发展和水污染治理的相对滞后,流域水环境污染日益严重,太湖水质逐年恶化,水体呈富营养化态势。2007年5月底,太湖蓝藻大面积暴发,严重影响了太湖周边和流域下游地区的供水安全。

为遏制太湖水环境恶化趋势,改善太湖流域水质状态,由发改委牵头,多部门联合编制了《太湖流域水环境综合治理总体方案》(以下简称《总体方案》)(包括2008版和2013修订版),提出了2015、2020年太湖流域水环境综合治理的主要目标和任务。2008年以来,太湖流域内相关省市积极开展饮用水水源地及供水管网建设,强化引江济太水资源科学调度,加大太湖蓝藻打捞处置、监测预警力度,供水安全保障能力得到全面提高;全面加强产业结构调整力度,推进节水减排和清洁生产,加强工业点源污染、城镇生活污染、农村面源污染治理,排污总量得到一定控制;全面实施生态建设与保护,实施流域引排工程及河网综合整治、太湖污染底泥疏浚、湿地修复与保护等项目建设,促进生态环境改善。《太湖流域管理条例》等一批政策法规颁布实施,相关地方和部门加强监督和执法,保障了治理成效[1]。太湖流域经过十二年的综合治理,已取得显著成效,但与治理目标相比,仍有一定差距,在治理过程中也暴露出一些新情况和新问题。

2 流域水环境现状

根据水利部太湖流域管理局公布的数据[2],太湖流域水环境综合治理实施十二年以来,流域经济总量增长两倍、人口增加一千多万,在此背景下流域水环境得到明显改善,太湖水体水质持续好转,连续十二年实现了“两个确保”(确保饮用水安全、确保不发生大面积水质黑臭)的目标。

2.1 流域水环境

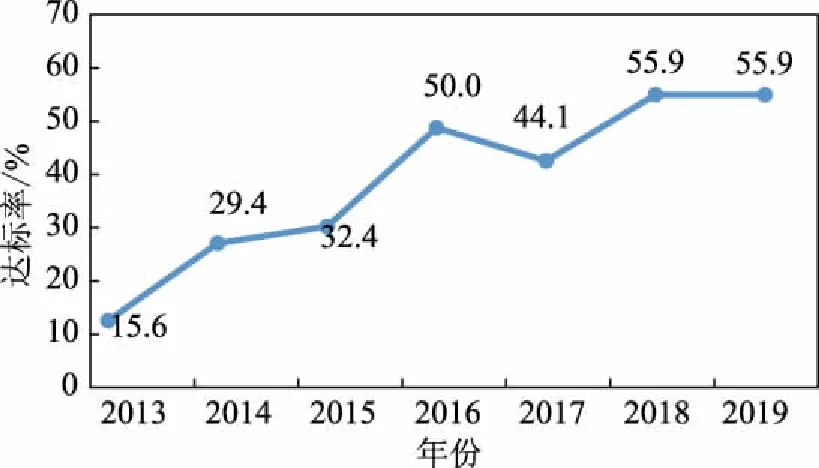

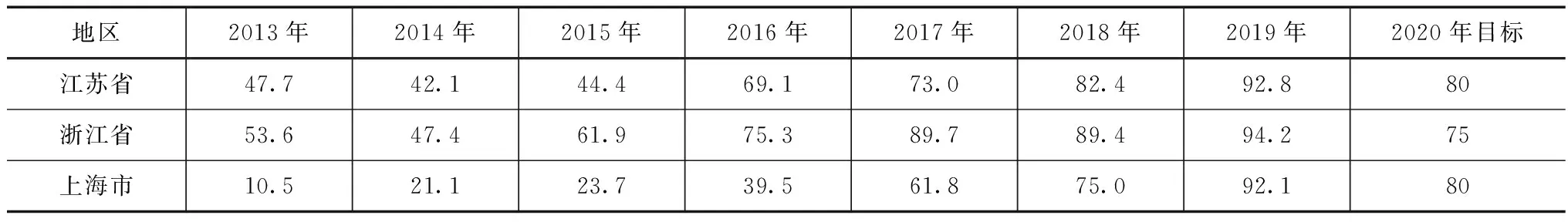

太湖流域380个重要江河湖泊水功能区双指标评价达标率呈显著上升趋势,2019年为92.9%,较2013年提高56.1%,具体数据见表1。其中,江苏省、浙江省、上海市水功能区双指标达标率分别为92.8%、94.2%、92.1%。34个省界河流断面水质也呈持续改善状态,如图1所示,2019年有19个断面水质达到或优于Ⅲ类,占55.9%,较2007年提高33.0%,未达Ⅲ类标准的指标主要为5d生化需氧量、溶解氧、总磷等[3]。

图1 近年省界河流断面水质达标率变化情况

表1 2013—2019年太湖流域水功能区双指标评价达标率 单位:%

2.2 太湖水环境

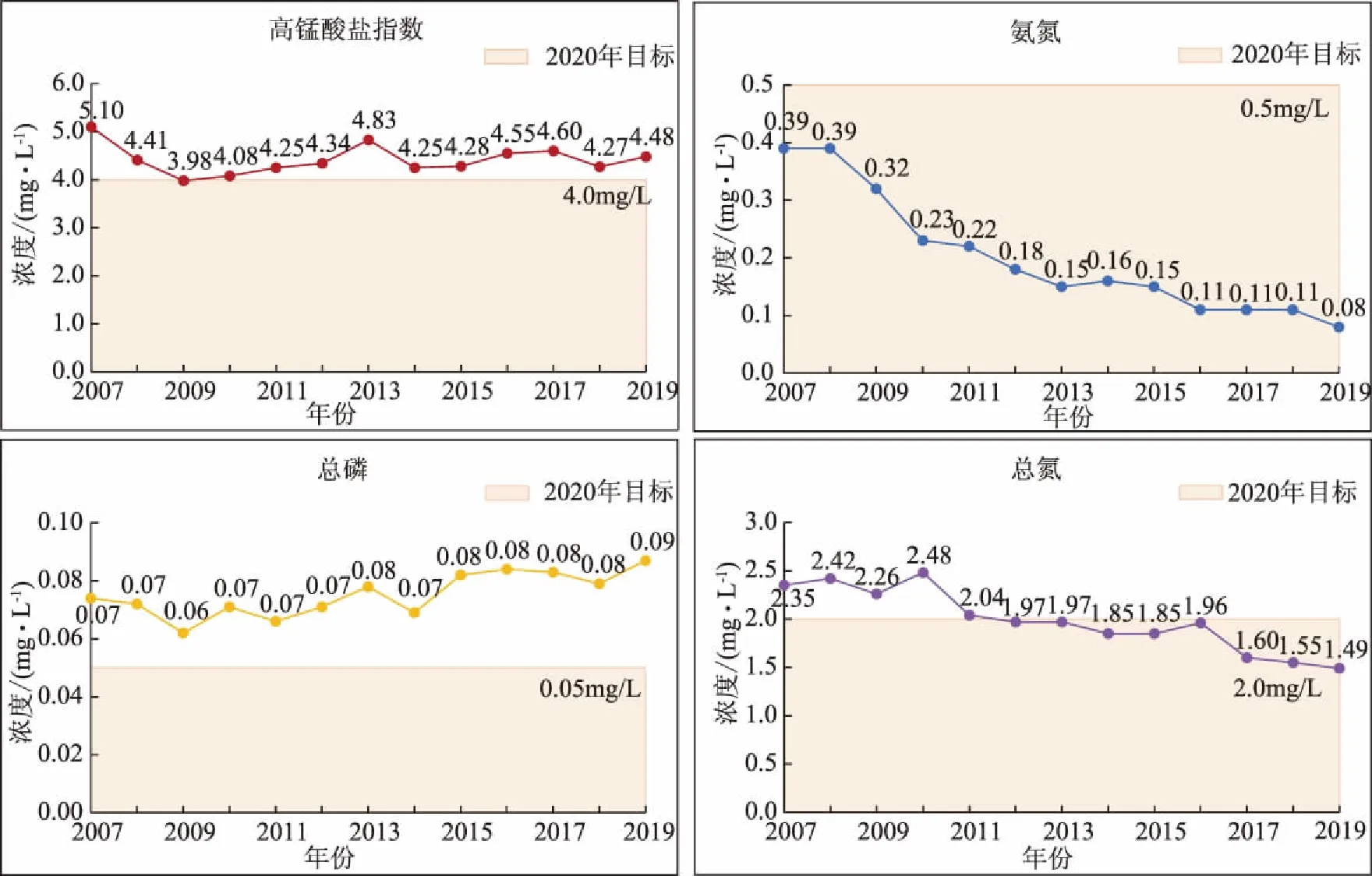

太湖作为流域水资源调蓄中心,是流域沿湖城市的主要饮用水源地。如图2所示[4],近年来,太湖高锰酸盐指数、氨氮、总氮等主要水质指标持续改善,但总磷仍处于高位波动。2019年,太湖水质总体评价为Ⅳ类,较2007年提升两个水质类别。其中,氨氮、总氮已达到《总体方案》确定的2020年水质目标,高锰酸盐指数、总磷分别超出水质目标12%、74%。与2007年相比,高锰酸盐指数下降12.2%,氨氮下降79.5%,总氮下降36.6%,总磷略有升高。太湖各湖区中竺山湖和西部沿岸区水质较差,东太湖、东部沿岸区水质相对较好。

图2 2007—2019年太湖主要水质指标浓度变化

2007年以来,太湖富营养状况基本平稳。2019年太湖全湖平均营养状态指数为61.7,呈中度富营养状态,其中东太湖和东部沿岸区为轻度富营养,五里湖、贡湖、梅梁湖、竺山湖、湖心区、西部沿岸区和南部沿岸区为中度富营养。

3 流域水环境面临形势及主要存在问题

经过十余年的努力,太湖流域水环境综合治理已经取得阶段性成果,但太湖流域作为长江经济带、长三角一体化等多个国家战略交汇区,水利支撑保障能力与经济社会发展还存在不平衡、不充分的问题,特别是流域经济社会高速发展与水环境承载能力之间的矛盾依旧突出,水资源短缺、水生态损害和水环境污染等复杂水问题交织,流域水生态环境仍然存在水质不达标、生态风险高等问题。

3.1 流域水环境形势仍然严峻

3.1.1太湖水质难以达标,总磷浓度呈波动上升趋势

2019年太湖总磷浓度0.087mg/L,与《总体方案》确定的2020年治理目标0.05mg/L相比超出74%,已无法达标。太湖水质难以达标的原因主要有以下几点:

(1)入湖河流浓度尚未达标

太湖22条主要入湖河道占入湖水资源量的80%~90%,入湖污染物总量占70%~85%,入湖河道污染控制是太湖治理的关键因素。《总体方案》明确了环太湖主要入湖河道水质年均控制浓度值。2019年,22条主要入湖河道中仅有江苏望虞河、浙江苕溪等8条河道四项主要水质指标(高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮)浓度均达到了2020年控制目标,但8条水质达标河道入湖水量仅占总入湖水量的15.1%,而其余占入湖水量67.2%的14条河道水质尚未达到控制目标。从分项指标看,入湖河道水质不达标的主要指标为总磷。2019年14条未达标的河道中,有11条总磷浓度未达到《总体方案》规定的2020年控制目标。主要入湖河道的水质浓度不达标是太湖水质难以达标的主要原因。

(2)入湖污染物总量仍然偏高

据相关研究成果[5],太湖总磷、总氮污染物主要来自入湖河道输入,入湖河道总磷、总氮污染物输入量超过太湖总入湖负荷的80%。《总体方案》明确90%保证率枯水年太湖总磷、总氮的纳污能力分别为514、8509t/a。近三年(2017—2019年)入湖污染物总量年均值总磷为1913t,为纳污能力3.7倍;总氮为38466t,为纳污能力的4.5倍。入河(湖)污染物总量远超太湖纳污能力,是太湖水质难以达到治理目标的根本原因。

(3)高强度蓝藻水华加速磷循环

蓝藻水华与湖泊总磷循环之间存在反馈机制,即水体中总磷升高有利于蓝藻生长,同时蓝藻水华也能加快湖体磷循环,使得水体总磷浓度进一步升高,两者相互促进,导致恶性循环[6]。

(4)其他因素对太湖水质有一定影响

污染物除了通过入湖河流被带入太湖之外,也可能通过底泥释放、大气干湿沉降进入太湖。据研究,底泥内源释放对太湖氮磷营养盐有小部分贡献,在风浪和人类活动扰动下,会加剧底泥氮磷营养盐的释放,研究认为[7]底泥释放的总磷、总氮量占太湖总入湖负荷的10%~20%。大气干湿沉降对太湖氮磷营养盐也有一定的影响,根据相关研究结果[8],通过干湿沉降进入太湖的氮磷负荷总入湖负荷的10%左右。

3.1.2太湖暴发大面积蓝藻水华的潜在风险仍然存在

现阶段入湖污染物总量远超水体纳污能力,太湖营养过剩的状况没有根本扭转,较高的氮磷营养盐浓度是导致蓝藻水华的主要原因[9]。冬春季水温上升、东南风减弱等气象因素有利于蓝藻水华的暴发及空间扩张,多种因素导致近年太湖蓝藻水华强度总体呈上升趋势。2017年,太湖蓝藻数量和蓝藻水华发生最大面积均达到近年来最高值。

太湖湖体藻型生境已经形成,未来只要气温、光照、风力等外部条件具备,部分湖区仍有蓝藻水华大面积暴发的可能,受东南季风影响,西北部湖湾、西部沿岸区和湖心区等仍将是蓝藻水华主要发生水域。蓝藻水华面积暴发对太湖水源地的供水安全和人群健康等均会产生严重威胁。

在富营养化水体中,沉水植物能抵抗风浪扰动,具有抑制底泥再悬浮、吸收水体中氮磷、削弱蓝藻空间迁移等重要作用。卫片解析结果表明[10],2014年5月太湖东部沿岸有水草145km2,而2015年5月该区域仅有水草26km2。随着东部沿岸水草面积的减少,2015年开始东太湖蓝藻密度有增加趋势,最大年均超过5000万个/L,高于原先的2000万个/L。可见,东部沿岸的水草对东太湖蓝藻密度的变化具有重要的影响作用。但由于水草分布主要在局部湖湾,水草分布面积的变化对太湖整体水质的影响有限。

3.2 饮用水水源地水质尚未全面稳定达标

流域主要饮用水水源地水质明显改善,大部分饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准,但尚未全面达标。2019年,太湖流域45个饮用水水源地中,达到或优于Ⅲ类标准的有41个,占总数的91.1%。

流域内湖库型水源地氮磷营养盐浓度偏高,蓝藻水华现象时有发生,夏季高温时期蓝藻水华对供水安全造成一定的影响。河道型水源地水质缺水现象明显,嘉兴河网地区河流型水源地水质季节波动较大,部分时段氨氮、总磷等指标超过Ⅲ类标准,尚未稳定达标。

3.3 跨区域协同治理力度尚待加强

目前,太湖流域水污染防治管理体制仍以行政区域管理为主,体制上难以协调污染物排放量超过流域环境容量的问题,导致各行政区污染责任不清,跨界水污染问题难以有效解决。省际边界地区河湖治理与保护、污染防控尚缺乏上下游统一规划,跨省河湖的协同治理保护机制有待进一步完善。随着长三角区域一体化发展国家战略的深入实施,太湖流域水环境综合治理跨区域、跨行业合作协同的要求更高。

4 新一轮流域水环境综合治理相关建议

4.1 科学确定水环境治理目标

以守住“确保饮用水安全、确保不发生大面积湖泛”底线为根本目标,以不断提升太湖水环境质量为基本要求,科学合理确定太湖流域水环境分阶段综合治理目标,细化明确饮用水源地、太湖、淀山湖等重要水体分阶段具体治理目标。针对太湖水环境治理目标,以“减磷控氮”为重点,将允许入湖污染负荷总量作为陆域污染物排放总量控制的刚性约束,突出重点地区、主要指标,科学确定太湖湖体水质目标、主要入湖河流水质及污染物总量控制目标。

4.2 协同推进流域水环境综合治理

坚持治河先治岸,持续加强源头污染防控和减排,坚持水域和陆域污染协同治理。坚持水污染防治为先,着力推进产业结构和工业布局调整,加强源头污染防控和减排,特别注重湖西区等太湖上游区域的污染防治,推进环太湖地区城乡有机废弃物处理利用,提高截污纳管率,加强面源污染治理,严格控制入太湖污染负荷。加快推进提标减排,全面推进城镇污水处理厂提标改造,太湖上游地区对总氮、总磷等关键性指标实行更加严格的排放要求,通过尾水湿地处理等措施,实施氮磷特别排放限值。坚持系统治理、综合施策,加强饮用水水源地保护,全力保障城乡饮用水安全;落实国家节水行动方案,加大节水减排工作力度;继续推进流域水环境综合治理骨干引排工程建设,科学实施以引江济太为重点的流域水资源综合调度,提升水资源水环境承载能力;以改善流域水环境质量为核心,加强重点湖库、河网水系生态修复与内源污染治理;不断加强太湖治理关键科学问题研究和技术攻关,持续加大科技支撑力度;深入推行河湖长制,完善监测监督执法体系;健全流域水环境治理机制,推动流域水环境共保联治。

4.3 着力完善监督考核制度

4.3.1建立健全入河污染物排放总量和水质浓度双控制度

实行入湖污染物浓度和总量双控考核制度,对总磷、总氮等关键性指标的入湖污染物排放总量和浓度双控目标分解,并落实到逐条主要入湖河流,以确保污染物排放和入湖量得到有效控制。

4.3.2强化责任落实,健全考核机制

健全环境质量目标和治理目标责任制,强化省、市、县三级管理,将治理任务纳入地方国民经济和社会发展年度计划,把水环境治理任务逐级分解落实,并纳入各级人民政府考核体系。制定严格科学的考核办法,强化落实情况的监督管理,建立健全责任追究机制。