基于绿色基础设施的城市水系统提升实践研究

王国玉,何俊超,白伟岚,沈 敏

(1.中国城市建设研究院有限公司,北京 100120;2.西宁市海绵城市建设管理服务中心,青海 西宁 810000)

1 概述

自古以来城市的发展就离不开水,人类逐水而居,城市因水而兴。伴随着城市的繁荣和不断发展,水系统在逐步改变和适应城市生产生活、灌溉景观、防洪排涝、航运等多种需要的过程中,水的自然循环和社会循环在城市空间的有机组合,逐步演变成为自然和人工水资源通过相互交换、循环与更新的复杂城市水系统[1],并作为复杂城市系统的重要组成部分。在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念引领的新型城镇化背景下,作为城市建设和发展的基础,城市水系统的科学发展正成为城市发展中的一项核心议题。

“绿色基础设施”(Green Infrastructure,GI)概念起源于美国,其理念雏形可以追溯到纽约中央公园和波士顿“翡翠项链”公园系统设计[2]。GI是天然与人工化的庞大绿色网络体系,具有类型、功能、脉络、尺度、连通性等典型特征;是在尽量不改变自然环境的前提下,利用自然条件和规律的基础设施建设。已有研究表明[3- 5],不同尺度GI设施类型、规模和布局对城市水系统的影响和作用也各有不同。21世纪初,美国班内迪克在LID基础上进一步提出了“绿色基础设施”,将涉及领域由城市雨洪延伸至自然生态和绿色空间,形成了新兴的城市可持续雨洪基础设施[6- 7]。绿色基础设施与传统基础设施有效结合,可以使传统水利基础设施更具有韧性[8],在建设韧性城市、宜居城市方面具有重要意义。

海绵城市是基于我国国情提出的现代雨洪管理思路和技术方法[9],核心是一个复杂水系统问题,基本概念是以水循环为纽带,联系“降雨-径流”物理过程,以水环境、水生态表征的生物地球生物化学过程和以城市建设高强度人类活动为特点的人文过程相互作用和反馈的复杂系统[10]。我国于2015—2019年开展了30个国家海绵城市建设试点,有效促进了城市水系统“自然积存、自然渗透、自然净化”能力提升。基于各地海绵城市实践,有效促进了城市水系统的特色化和系统化提升[11- 12]。本文以西宁案例为研究对象,探索以GI优化为特色的海绵城市水系统构建技术途径,为西北地区类似城市水系统建设提供思路与借鉴。

2 城市水系统现状问题

西宁地处黄河腹地青藏高原东部,是西北地区典型的川道河谷型城市,生态区位重要、生态本底脆弱。多年年均降雨量410mm,年均蒸发量1212mm,降雨时空分配不均,全年以中小雨为主,多为单峰雨型,土壤渗透系数较好,黄土湿陷性等级属中等偏弱。作为青藏高原国家生态安全屏障建设的服务基地和大后方,西宁用占全省1.1%的国土面积,聚集了全省39.3%人口,经济总量占全省的45%,是青藏高原唯一的百万人口城市。尤其是近10余年来,伴随着城市建设发展,西宁经济社会发展高首位度和地区生态环境承载力之间的矛盾日益突显,生态环境保护和建设任务依然繁重。不当的城市发展方式、资源环境的过度消耗对不同尺度城市水系统结构和水循环过程造成了全方位影响,水环境污染、水生态破坏、水资源短缺、城市内涝渐增等问题日益凸显。

2.1 流域水系统生态脆弱

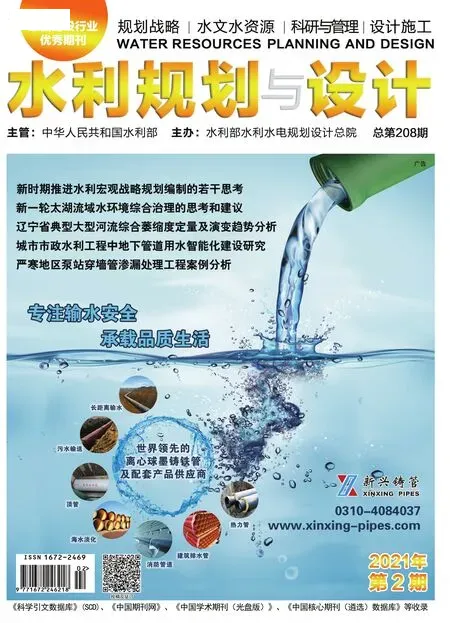

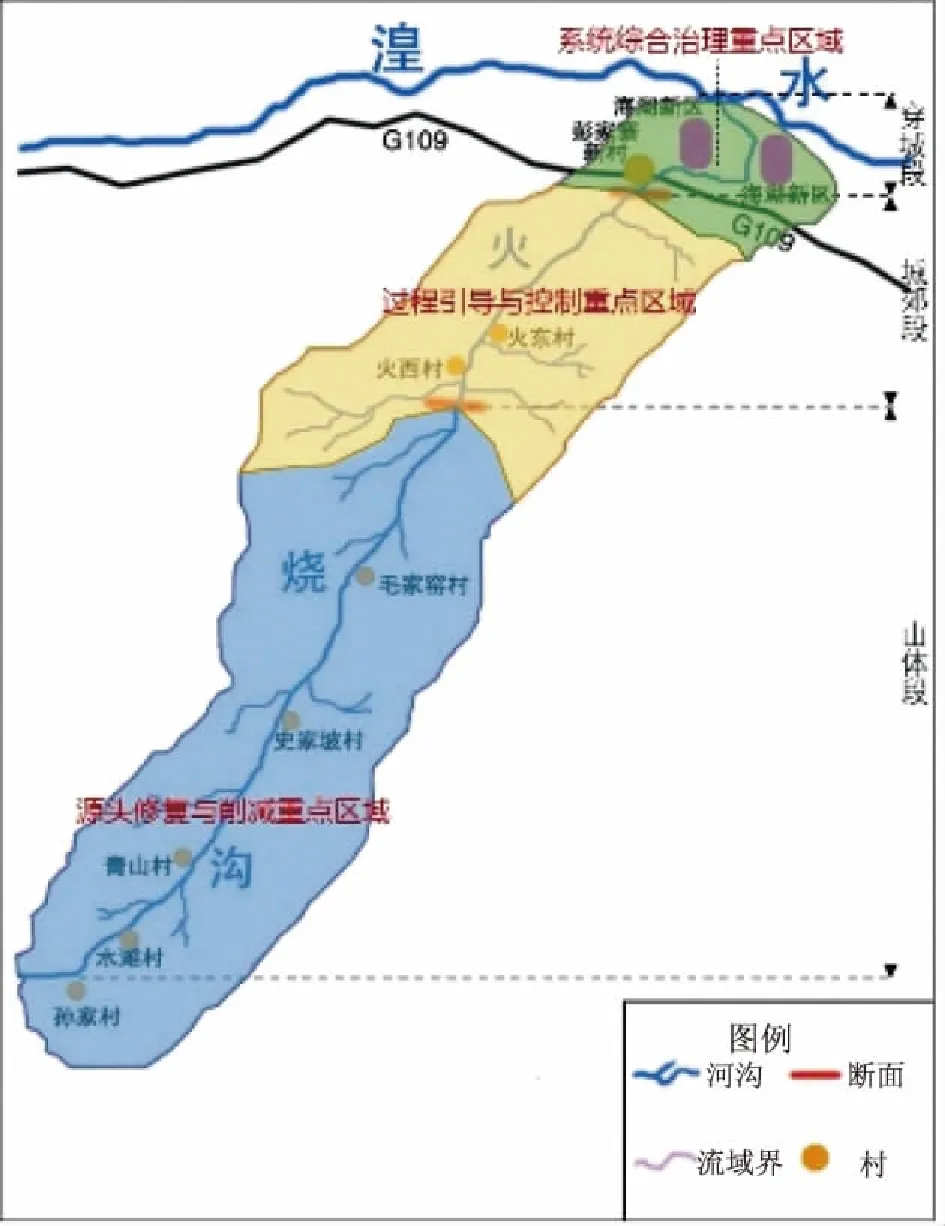

西宁属黄土丘陵沟壑区,流域山地区域林木覆盖率低,斑块破碎,生态基底较为脆弱,集中降雨时,易产生水土流失,水源涵养和生态功能不强。同时,受城市开发建设影响,河谷地区下垫面硬质化比例激增,汇入干流的各级支流沟渠数量和湖、塘等重要调蓄空间面积显著减少,如图1所示,滨水湿地退化,河道干流渠化,自然水文过程显著改变,流域水文调节功能日益脆弱。

图1 西宁所在流域1995年/2015年水系变化遥感分析图

2.2 城市水系统建设滞后

受西部地区经济发展欠发达影响,西宁城市建设一定程度上存在着“地方自发无序”与“沿袭东部经验”的叠加困扰,自身特色识别不清、规划落地不足,进而导致城市水系统问题突出,主要包括:①山体、城市、水系之间径流路径不畅,雨水排放组织无序;②排水设施建设滞后,存在管渠标准低、运维管护不足,雨季厂网负荷超载;③局部产生内涝积水;④雨污合流问题突出,城市河流水环境负荷超载。

3 城市水系统提升目标与策略

3.1 建设目标

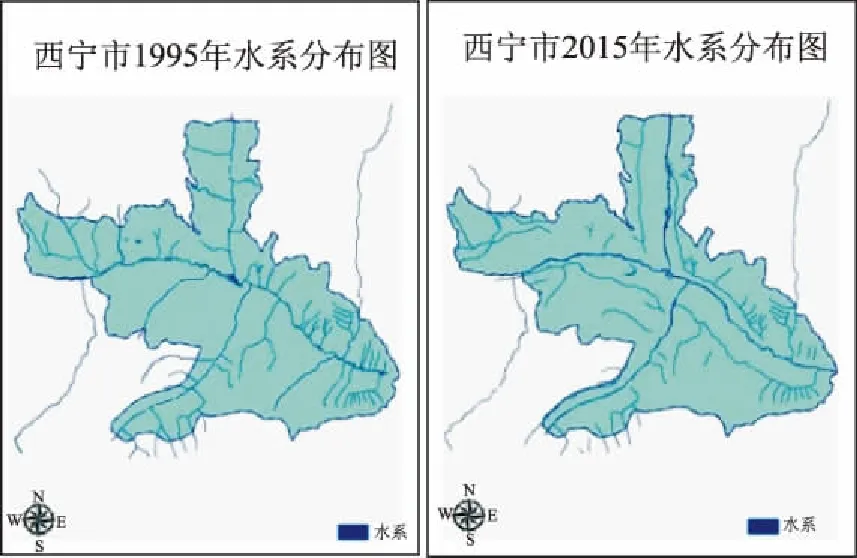

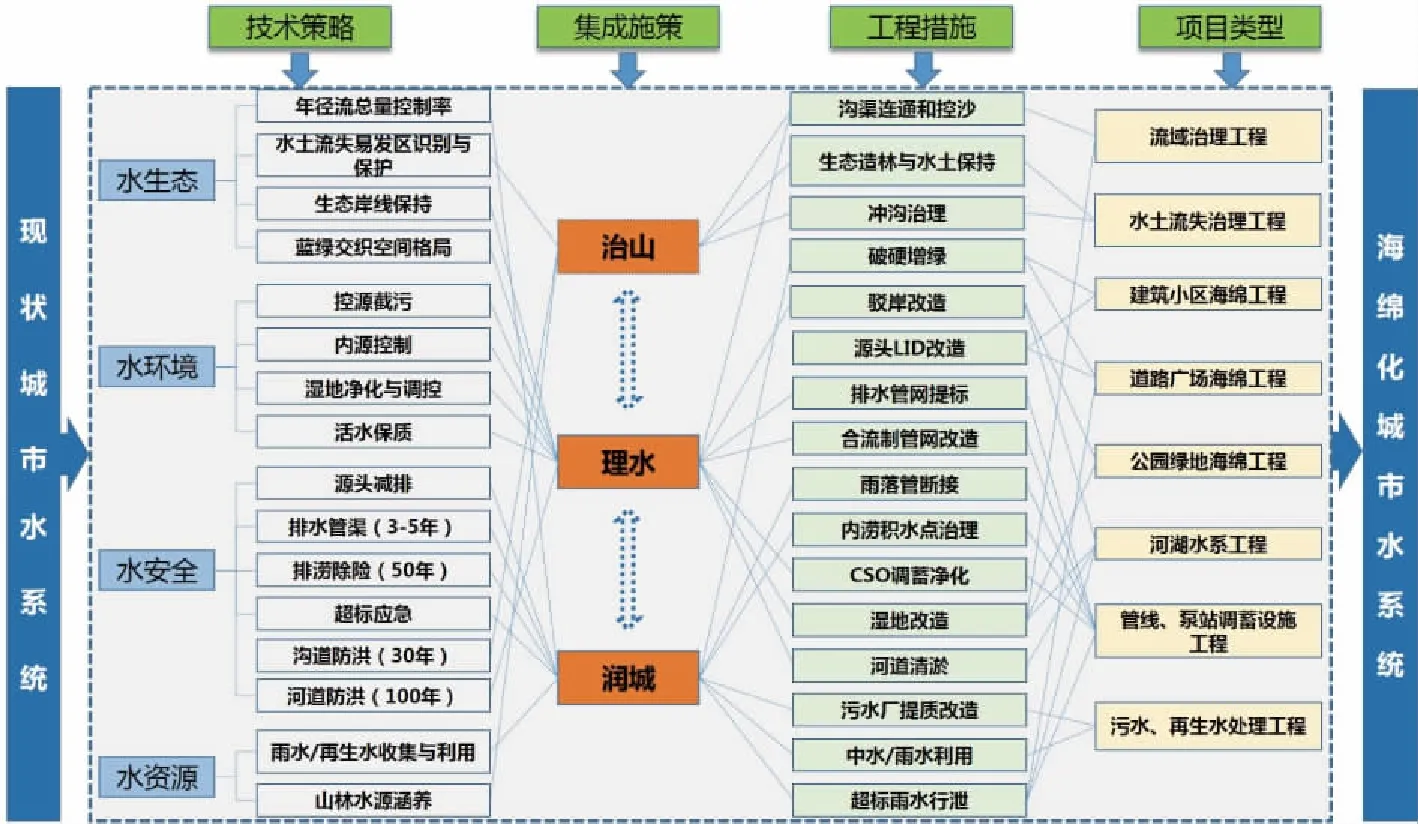

西宁城市水系统发展也经历了供水城市、下水道城市、排水城市、水景观城市、水循环城市和水生态文明城市等阶段。现状城市水系统在水质水量保障、污水独立排放与收集方面功能基本健全,但在雨污综合排水、污染治理与水环境保障、多源水源综合利用和更高阶的生态水系统方面均有不足。因此,西宁提出了以海绵城市建设为载体综合提升城市水系统建设水平的顶层设计,如图2所示。

图2 西宁市水系统发展阶段和海绵城市综合提升关系图(改绘自文献[1])

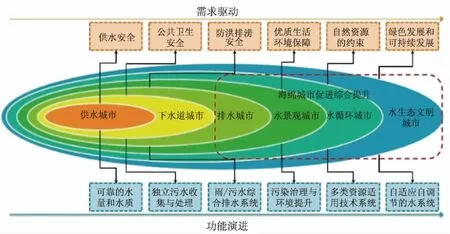

在顶层设计指引下,结合城市特点以及绿色基础设施、给排水工程设施等水系统资源现状,综合设定海绵城市建设目标,见表1。通过持续建设,实现城市排水、城市水景观、水循环和水生态文明等水系统功能提质增效。

表1 西宁市海绵城市建设目标一览表

3.2 建设策略

针对河谷型城市水文过程特征和城市水系统面临突出问题与难点,以雨水径流路径和过程为脉络,在流域、城市和地块尺度实施各有侧重、互相衔接的海绵城市水系统构建策略:①流域尺度注重蓝绿空间融合,强调GI网络与水系统健康关系的耦合,强化水系连通与系统治理;②城市尺度以子流域、汇/排水分区为单元,以雨水径流组织为核心,通过各类工程措施和项目安排实施“治山、润城、理水”的特色建设路径,如图3所示,将海绵水系统构建与各类GI充分衔接,降低了灰色基础设施强度和规模,提升GI生态服务供给能力;③地块尺度充分利用既有GI设施布局,优化场地内的雨水径流路径,突出雨水径流控制利用,采用复合措施保障地块环境建设综合目标的实现。

图3 西宁海绵城市水系统“山-城-水”系统化治理策略

4 基于GI的海绵城市水系统建设要点

4.1 优化蓝绿空间布局,打造流域健康水系统

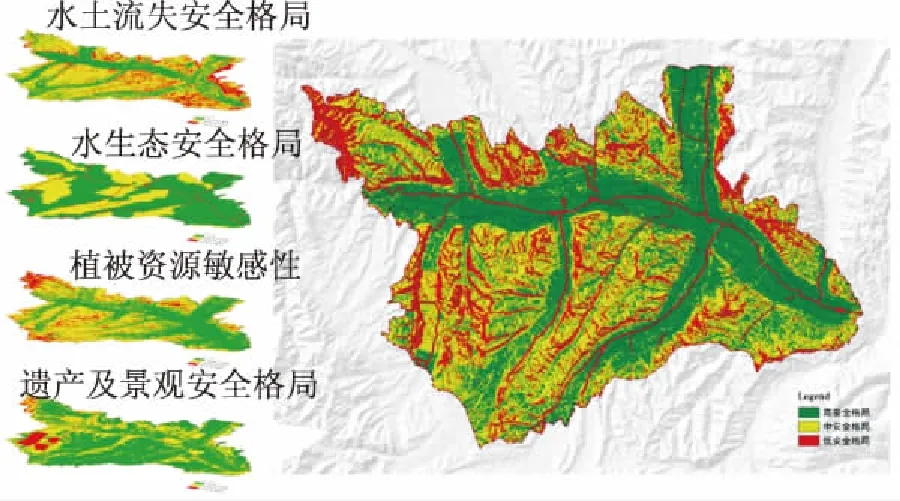

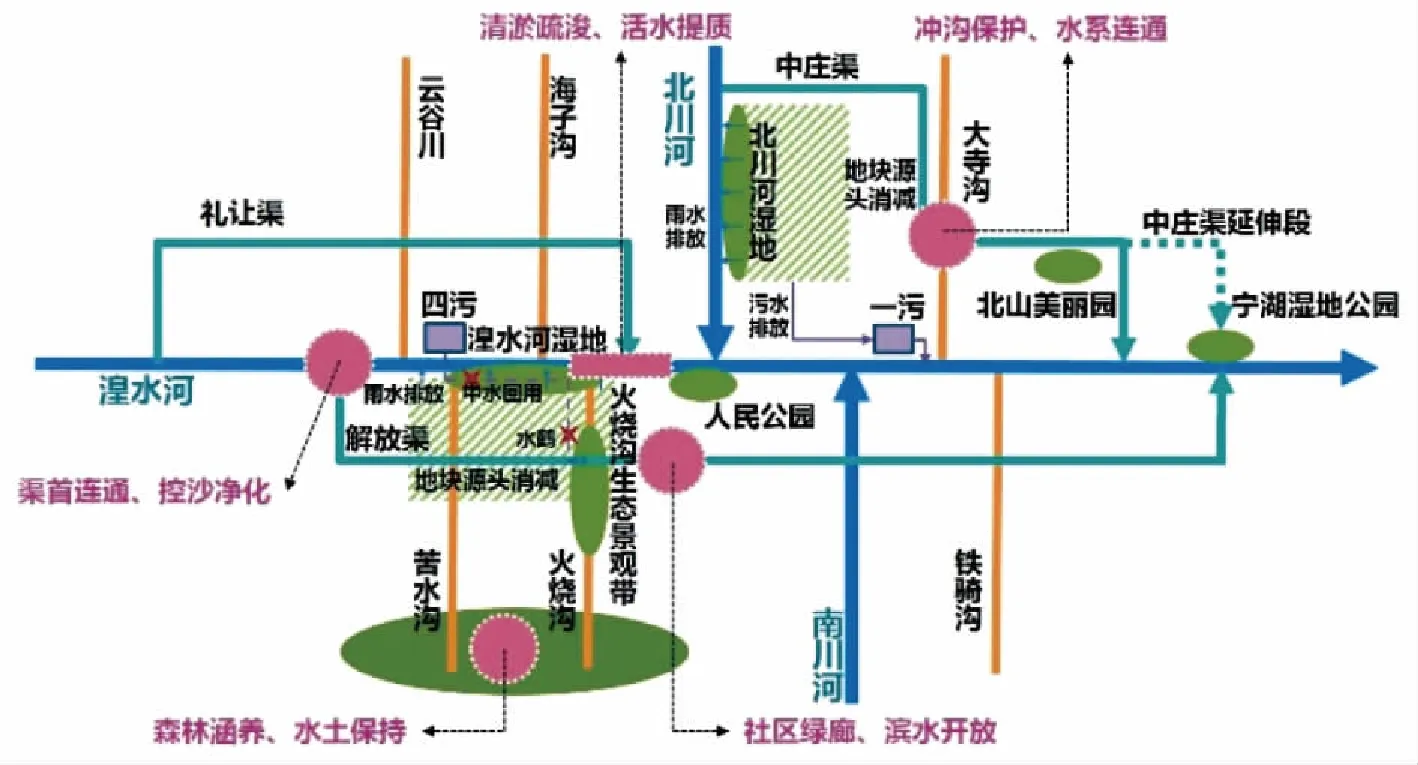

4.1.1识别生态安全格局,构建绿色基础设施网络

以湟水流域范围内866km2的西宁中心城区国土空间为对象,从水土流失安全格局、水生态安全格局、植被资源敏感性、遗产与景观安全格局入手,构建4类12项指标体系,见表2,运用ArcGIS空间叠加计算,得出西宁市综合生态安全格局分析结果,如图4所示。

图4 西宁市中心城区流域尺度综合生态安全格局分析

表2 西宁中心城区生态安全格局指标评价指标体系

基于西宁市综合生态安全格局分析,以流域水系统健康为导向,梳理中心城区林地、公园、水体、沟道等绿色基础设施现状,形成一个城市绿芯、四个城市公园核和五个山体森林屏障为重要生态源地,并通过三条河流廊道串联的“斑块—廊道”式绿色基础设施系统布局结构,如图5所示。

图5 西宁市中心城区绿色基础设施布局网络结构图

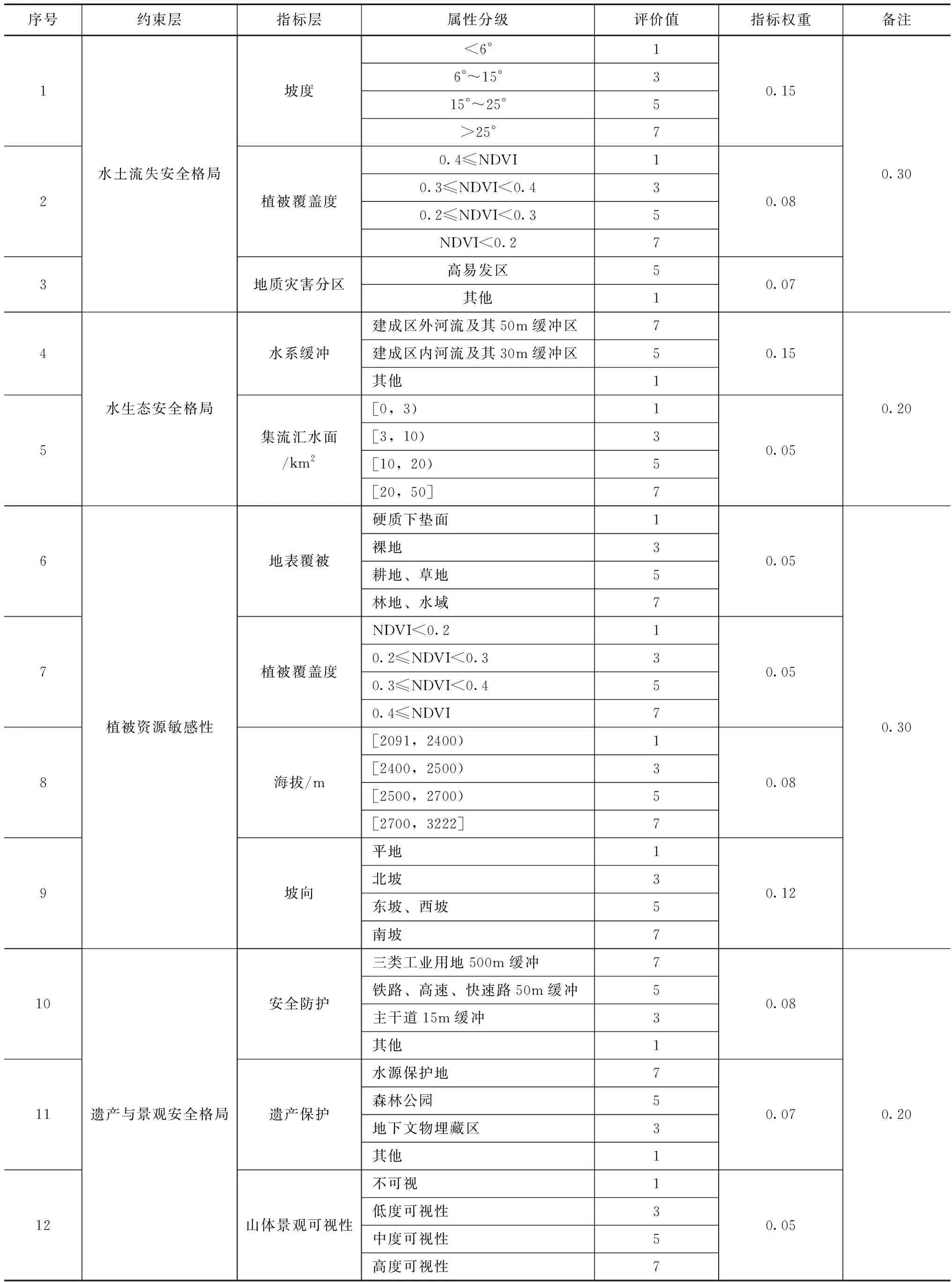

4.1.2水系连通综合治理,提升流域水环境质量

按照“连通成网、控沙提质”的区域水系综合治理思路,统筹布置调水引流、清淤疏浚、涵闸修复改造、生态护坡护岸、水生态保护与修复等工程,重点发挥GI的涵养、缓冲、调蓄等功能,改善河流水动力,增强水体自净能力,达到提升水环境承载力、保护水域生态环境的目标。在城市外部水系上游采用“绿地涵养+湿地控沙”相结合的技术措施,着重发挥GI斑块的水源涵养、水土保持、水质净化等生态功能。城市水系从“地块-岸带-水体”的横向水文路径分段施策,采用地块源头低影响削减、岸带湿地公园净化调控、末端污水厂集中处理回用、水系综合治理等技术措施,实现雨水、中水、污水、河水“四水”共治,如图6所示。

图6 西宁市河湖水系连通综合治理模式图

4.2 突出“山-城-水”特色,打造片区海绵城市水系统

4.2.1蓝绿融合,构建子流域“山体-城市-水系”海绵水系统

围绕“山地降雨-坡面流-沟渠汇集-穿城沟道(排洪渠)-受纳水体”雨水径流路径,通过梳理子流域内的山体沟道、河道水系和城市单元空间关系,重点采用蓝绿融合的技术策略和措施,在“源头、过程和系统”角度充分发挥GI的作用,系统加强子流域内雨水径流的组织与控制,打造子流域海绵水系统建设模式,如图7所示。源头上重点实施山林植被生态修复,强化水土保持与水源涵养,统筹边沟排水与灌溉功能,强化雨水滞留与就近浇灌利用;过程上充分利用山体冲沟、水系滨水湿地,沿路沿渠绿地、调蓄公园等绿色基础设施,充分考虑超标暴雨情景,依托城市大竖向,构建“山体-沟道-绿廊绿带-湿地”互联互通、蓄滞功能提升的雨洪行泄路径。系统治理方面,发挥GI水生态修复、水环境治理综合功能,通过环境营建,为生物多样性提供丰富的自然栖息地,降低城市防洪排涝负担,同时丰富滨水空间的各类社会服务功能。

图7 西宁市火烧沟子流域“山-城-水”海绵城市水系统建设布局图

4.2.2灰绿结合,构建汇水分区“城市-水系”海绵水系统

针对汇水分区内“城市降雨-地表径流-城市管网+行泄通道-调蓄湿地-受纳水体”的雨水径流路径,顺应竖向优势,采用灰绿结合方式,构建生态、宜居、安全多目标协同的海绵水系统,如图8所示。优化城市蓝绿空间格局,按照“蓄用为主、渗滞相辅、净化提质”[13]的总体原则,合理布置各类源头减排海绵设施,植物种类选择耐寒、耐旱、耐涝、耐盐碱抗污染的乡土植物为主,增强设施的生态功能和地域景观文化表达。实施破硬增绿、整治扩绿、口袋绿地等“小微”景观提升工程,增加绿地面积,完善GI网络连通,提升生态产品供给水平和系统功能韧性,促进城市人居建设水平提升。注重城市排涝方案优化,在保障排水防涝安全基础上,充分利用现状河道用地空间,尽量减小拆迁,避让邻近区域村庄、建筑物、树木及基本农田[14]。

图8 西宁市汇水分区“城-水”特色海绵城市水系统路径图

4.3 因地制宜,实施三类典型地块海绵城市建设

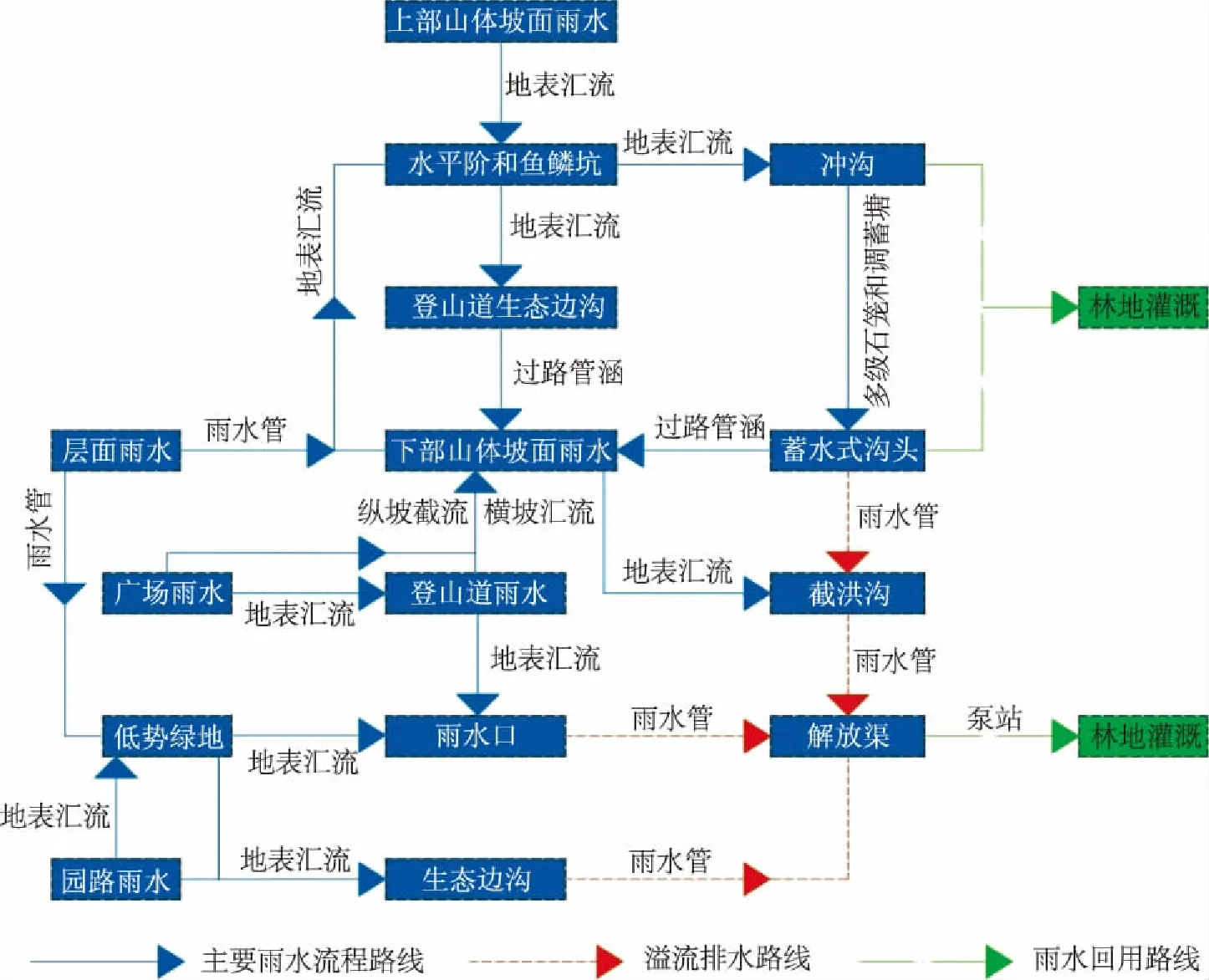

4.3.1山体地块

针对城市外围山体林地,重点提升绿地水土保持和水源涵养的生态功能。通过水平阶整地、鱼鳞坑修复以及低势绿地、生态边坡等措施强化对坡面雨水径流的就地拦蓄利用与生态回补,实现雨水调蓄与水土流失治理;通过治理冲沟,设置多级跌水缓冲塘,满足雨水调蓄和山体冲沟防洪达标。通过由上而下层层拦蓄,最终实现坡面林地水土保持和雨水蓄滞净化的生态功能,如图9所示。利用生态边沟、截流沟和过路管涵、干塘等设施组合,完善坡面径流的收集和就地回用,提高雨水资源利用率,降低灌溉调水量。

图9 西宁市城市山体林地雨水径流控制路径图

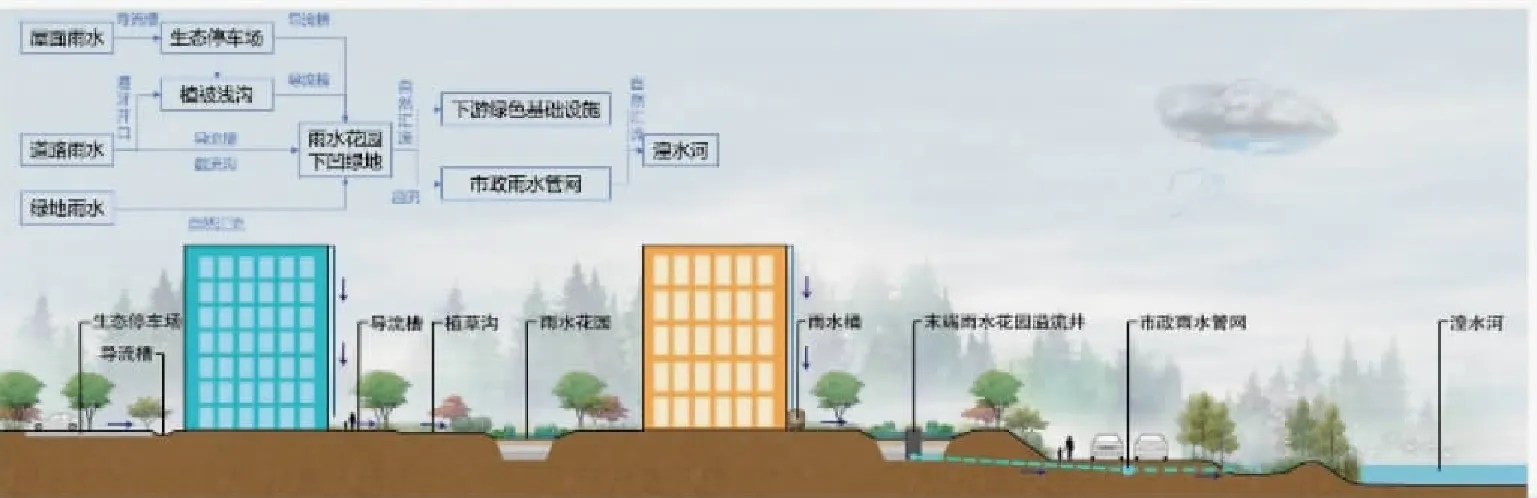

4.3.2建设地块

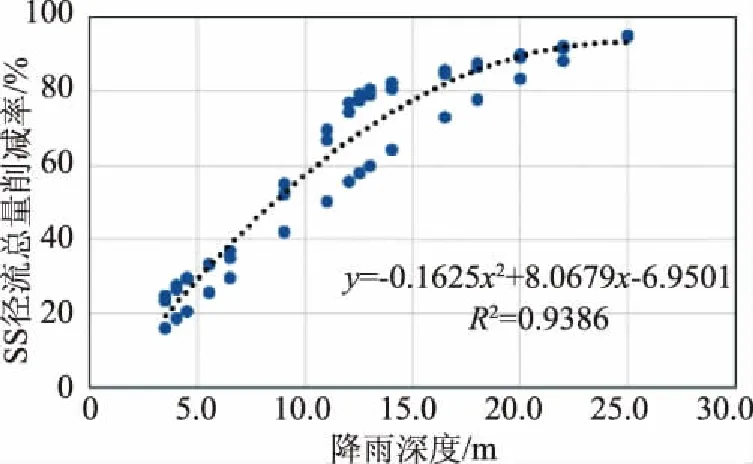

科学可操作的海绵建设目标设置是城市地块项目海绵水系统构建的基本前提。通过西宁降雨深度与径流污染削减率关系分析,可知控制7~16mm的中小降雨(对应年径流总量控制率65%~90%)是经济有效的工程措施,如图10所示,各建设地块的海绵指标在此范围内根据场地特征进行科学分配。西宁海绵城市建设采用容积法和模型计算法相融合的“双导向法”[15],优化影响因子指标调整体系,以年径流总量控制率为核心主控指标,进行项目地块间海绵城市建设指标调整,最终确定地块项目上源头减排海绵建设目标。

图10 西宁市降雨深度与SS径流污染削减率关系图

在源头减排海绵建设目标指引下,充分发挥GI对雨水滞蓄、利用功能,采用“截流、引导、蓄存、多用”方式组织项目地块雨水径流,将集中的降水曲线,延伸为相对平缓的用水曲线。合理布置高位花坛、植被浅沟、下凹绿地、雨水花园及卵石渗沟等源头海绵设施,加强与雨水桶、调蓄池等小型灰色设施的系统衔接,实现雨水在GI上的控制指标达标,构建“弹性地块”,如图11所示。实施“海绵+N”的建设改造模式,优化公共空间品质,提高居民的幸福获得感。

图11 西宁市海绵城市建设雨水综合利用流程图

4.3.3滨水湿地

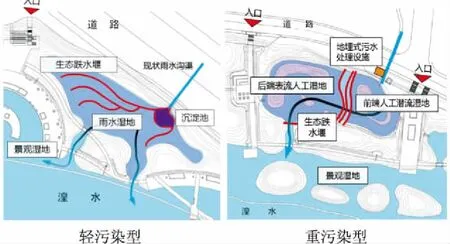

滨水湿地作为“城市”与“水系”典型空间单元的交界面,是海绵城市水系统构建中的关键节点,是“清水入湟”的最后关口。滨水湿地的海绵化建设需根据周边排水分区的地表径流总量、上位规划调蓄容积指标要求,开展低影响设施布局。结合竖向设计,衔接城市竖向及周边雨水管网排水系统,形成内部排水分区划分,通过“蓄、滞、用、排”多类型雨水设施组合,优化地表排水路径。明确湿地内主要排水口分布及出水水质情况(雨季、旱季),根据水质情况合理选择水体污染物净化低影响设施,并根据排水口水量数据、水体污染物净化循环周期等条件合理布设各类海绵净化设施,实现水体的达标排放,如图12所示。增强湿地内的景观水体的雨水调蓄功能,设置溢流排放系统,使其与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统相衔接。

图12 湿地雨水排口区域海绵设施设计示意

5 结语

(1)城市水系统的发展受到每个城市特定的水资源条件、气候水文以及社会经济发展水平等因素的影响[16]。西北地区气候和自然环境条件脆弱,城市沿河集中发展,环境干扰和胁迫压力突出,造成“自然-人工”二元水循环关系[17]趋紧,产生了一系列城市水问题。依托城市“山-城-水”空间结构特点,西宁海绵城市建设在生态安全格局识别的基础上,完善GI网络结构,提升重点绿色斑块的雨洪控制功能,构建流域健康水系统;结合“山、城、水”空间单元特征,在城市尺度,从子流域、汇/排水分区及建设地块等不同空间尺度,围绕雨水径流组织优化,逐层优化各类GI设施布局,突出蓝绿融合、灰绿结合,探索了以绿色基础设施为主要载体的海绵城市水系统构建途径,促进了城市水系统可持续发展,为西北地区城市水系统建设提供典型模式。

(2)无论是国际上倡导的“韧性城市”还是“低影响开发”等理念,未来城市发展越发强调维持开发建设前的场地水循环及径流水平,作为生态建设和可持续发展的重要内容。绿色基础设施作为实现上述目标的优选载体和途径,已经成为城市管理者、专业技术人员和民众所关注的热点内容。蓝绿融合正在逐步从理念走向实践。需要引起注意的是,在通过绿色基础设施构建城市健康水系统的过程中,应区分不同地域特点、城市水系统特点和发展阶段、不同空间尺度绿色基础设施对水系统循环的作用和价值,分区施策、分类实施,促进城市水系统健康可持续发展。

注:除注明外,文中图片均由作者绘制。