综述未来空战系统全程隐蔽攻击技术方向研究

刘 伟,张明星,许 刚,张建隆,郭鑫民

((1.重庆航天机电设计院, 重庆 400039;2.哈尔滨新光光电科技有限公司, 哈尔滨 150028)

自上世纪40年代空空导弹第一次应用于实战,经过几十年的发展,空空导弹己经成为战斗机夺取制空权、获取战争主动权的重要武器。从当今作战局势来看,美国和西方各国都在强调“非接触”式作战,即先敌发现、先敌发射、先敌脱离、先敌命中,在对方防区外即完成精确打击,避免有生力量的消耗。因此各军事强国对远程空空导弹的研发越来越重视。为满足新的作战需求,远程空空导弹在设计过程和技术上与近距空空导弹存在很大不同,新一代的远程空空导弹在设计时运用了大量的新技术,如在结构布局上、远程空空导弹为了实现更远的射程采用更小横向尺寸和光滑的气动外形;在制导模式上,远程空空导弹受限于雷达导引头的探测距离限制,采用复合制导体制(初、中、末制导);在推进系统方面,远程空空导弹多采用整体式的冲压发动机或者助推滑翔方式来实现远射程和高机动性需求[1-5]。

针对未来空战作战特点,本文从零告警空空导弹概念研究、空空导弹方案设计、隐蔽发射方式、高机动滑翔方案、全程被动制导模式以及高隐身方案等六个方面开展未来空战系统全程隐蔽攻击技术研究。

1 零告警空空导弹概念研究

现代空战中战机对导弹的告警方式主要包括:雷达告警,红外告警,紫外告警3种模式[6-12]。

1) 雷达告警

雷达告警技术是利用导弹径向速度较大且沿径向飞向目标的运动特点,进而发现导弹的一种告警方法。

典型雷达告警接收机型号对应关系如表1所示。

表1 雷达告警接收机型号对应关系

从表1可知,目前雷达告警机的工作频段主要在0.5~20 GHz的范围内,而对于该波段范围之外的雷达信号无法进行告警。因此,采用该频段以外的雷达信号在技术上就可以实现雷达接收机的零告警攻击,其制导方式如太赫兹雷达制导、激光雷达制导等。

2) 红外告警

红外告警是依靠探测导弹运动过程中自身产生的红外辐射来实施侦察告警的告警方式。红外告警主要探测对象是地空和空空红外制导导弹,重点探测它们的发动机尾焰和高速气动加热形成的红外辐射。

根据热力学定律,运动的物体温度高于环境温度的条件下,就会产生背景温差,理论上就可能被红外告警系统感知,因此,完全的红外零告警攻击是不可能的,但是,现有的红外告警系统其工作波段主要为双波段工作,即3~5 μm的中波红外波段和8~12 μm的长波红外波段。如果采用电磁超材料技术使导弹的红外辐射峰值移动到这两个波段之外,那么就可能大大减小红外告警系统的探测距离,从而压缩反应时间,进而部分的实现远程零告警的目标。

3) 紫外告警

紫外告警是利用导弹发动机尾焰产生的的强烈紫外辐射来实施侦察告警的告警方式,其具有极低的虚警率和良好的兼容性,是目前各国军队装备量最大的导弹告警系统之一。目前的紫外导弹逼近告警设备多工作于“日盲”紫外200~300 nm波段。

紫外告警主要是探测从导弹发动机喷管喷出的尾焰,理论上无法实现完全的零告警攻击,但是通过采用电推进式的无燃烧尾焰的动力方式可以大大降低攻击目标的紫外告警器的告警距离,实现远程的零告警攻击。

2 空空导弹方案设计

2.1 气动外形

借鉴目前成熟空空导弹的气动布局,为了提高导弹的飞行稳定性和操纵性,减少全弹的气动阻力,导弹采用正常式气动布局。运用大后掠面的头锥设计和分段融合弹头、四边形截面弹身的隐身气动外形设计,主弹翼可收缩进弹体内,尾部四片控制面也可折叠成埋入的低阻构形,使导弹具有较好的隐身特性,如图1所示。

另外,整弹可通过在全程采用主动、被动红外复合整流罩的方式降低红外辐射,进而增强导弹的隐身特性。

图1 空空导弹外形

2.2 弹道与控制方案

根据作战领域的不同,提出对高空、中空和低空3种战法。导弹根据目标特性,采取多变弹道技术。对其进行分类总结,有以下3种方式:① 对高空目标:导弹发射后,进行大机动滑翔,一旦发现目标,立即进行快速攻击;② 对中空目标:导弹发射后,先快速下降到某一高度并进行大机动滑翔飞行,随后再次下降到某一高度并滑翔飞行一段时间,发现目标之后,再快速俯冲攻击;③ 对低空目标:导弹发射之后,先快速下降到某一高度,然后进行一段长距离的大机动滑翔飞行,一旦发现目标,立即进行快速俯冲攻击。空空导弹的弹道方案如图2所示。

图2 弹道方案示意图

整个控制方案采用“BTT”+“STT”的混合姿态控制方式。即:在中制导阶段采用倾斜转弯控制,在末制导转为侧滑转弯控制以提高机动性。

2.3 攻击方案

根据作战用途的不同,空空导弹采取配置不同的战斗部,可具体分为:爆炸变形式定向战斗部、红外照射增强战斗部、自寻的子母弹战斗部。

1) 爆炸变形式定向战斗部

当空空导弹用于定向攻击时,其战斗部采用爆炸变形式定向战斗部。其攻击方式为:当测知目标方位时,引爆目标方向上的辅助装药,在辅助装药爆轰加载下,战斗部在目标方位形成“D”字型的变形面,经过短暂延时后,再引爆主装药,主装药爆轰后,变形面上所形成的杀伤元素较集中地飞向目标,进而实现高效毁伤。爆炸变形式定向战斗部结构及偏心起爆式战斗部破片飞散分布如图3所示。

图3 爆炸变形式定向战斗部结构及破片飞散分布示意图

2) 红外照射增强战斗部

当空空导弹用于侦查时,其战斗部采用红外照射增强战斗部,为未来战机探测敌方态势提供红外照射,以使我方及时掌握战场态势。

3) 自寻的子母弹战斗部

为了增大战斗部的杀伤面积,提高战斗部的效率,空空导弹的战斗部也可采用自寻的子母弹式战斗部,此类战斗部在引信的作用下引爆之后,各子母弹采用自寻的制导方式,对目标发起全向攻击,进而摧毁目标。

空空导弹战斗部方案如图4所示。

图4 战斗部方案示意图

3 隐蔽发射方式

传统的隐身战机在发射空空导弹过程中需要打开宽大的主武器舱门,并在导弹发射完成之后再关闭,整个过程需要持续6~10 s,在此过程中,隐身战机的RCS急剧增加,如此之长的时间和急剧增加的RCS强度足够敌方雷达搜索并稳定跟踪隐身战机,严重影响隐身战机安全[13]。为了避免隐身战机在发射空空导弹时失去隐身性能,采用弹机共形(如图5所示)内埋隐蔽发射方式,以降低空空导弹发射时对隐身战机RCS的影响,进而提高空空导弹攻击的突然性。

图5 弹机共形示意图

4 高机动滑翔方案

电推进系统主要特点有[14-16]:① 比冲高。传统的化学推进剂的比冲一般为2~4 km/s,氢氧推进剂的比冲一般是4~5 km/s,而电推进系统中的电磁式和静电式推进剂的比冲达到10~100 km/s,是化学推进剂的5~25倍。② 寿命长。由于比冲高,效率高,能灵活调节推力,使用寿命长,可低能耗远程滑翔飞行。

涵道风扇系统的特点是气动效率高、噪声低、结构紧凑、安全性好,常作为升力面或推进装置应用于飞行器设计,适于在各种复杂环境下执行任务,具有良好的隐蔽性[17-19]。

空空导弹采用电推进方式实现高机动滑翔,在攻击阶段改用涵道风扇实现大攻角攻击,整个攻击过程示意图如图6。

图6 空空导弹攻击过程示意图

5 全程被动制导模式

未来空战将面向全程被动隐蔽制导,本文提出基于光学(可见+红外)、弱磁、GNSS、INS的传统制导体系,结合机载、星载、弹载和地基激光通信技术,并融合自主图像人工智能处理技术来实现。

对于目标相对位置较远的超视距打击,目标指向可以通过卫星、预警机远程信息支持,以提供防区外的目标信息,并通过激光通信和战机进行数据链通信。如图7所示,导弹发射后,飞行初段可由惯导(INS)和GNSS组合导航进行飞行导航,在进入光学系统探测距离内(200 km)由光学系统接班,通过可见(昼间工作)或者红外(全天侯工作)成像进行目标探测、识别与飞行制导,直至击中空中目标完成攻击任务。其涉及的主要关键技术有:激光通讯装置的机载平台稳定性控制技术、导弹激光接收系统与红外系统一体化设计技术等。

图7 全程被动制导示意图

6 高隐身方案

当前,用于发现及跟踪飞行目标的主要手段是雷达、红外、可见光等。针对雷达隐身可采取结构隐身技术、电子干扰和欺骗技术以及超材料跨频段调谐吸波技术等;针对光学隐身,可采用光波“扭曲”技术实现;为了达到红外隐身,本文提出弹体涂敷高吸收率涂层技术、雷达隐身红外窗口技术来满足未来空射导弹高速化、隐身化的要求[20-24]。

6.1 弹体高吸收率涂层技术

导弹在高速飞行过程中,弹体自身将承受导弹机动引起的大加速度工作剖面,弹体自身温度会显著升高,导致弹体的红外辐射相对较大。但高超声速导弹由于高速导致难以拦截或规避,因此对于红外辐射涂层而言,仅需满足相对低速(2Ma)以下的工作状态即可。

高吸收率涂层的制备主要通过液相等离子体沉积技术,在电解液中引入无机盐、稀土化合物、超细粉对陶瓷膜进行掺杂改性,在铝/钛合金表面实现膜层组成和功能的可控性原位生长,实现高吸收率。

如图8所示,相比钛合金裸片,该涂层进行高能激光作用试验时,陶瓷涂层片的温升率较高,具有极好的热传导性,可有效避免局部能量密度过高,保证其表面热量迅速被高速空气带走,温度迅速降低。

另一方面,该陶瓷涂层在红外成像导引头抗激光干扰的试验中也取得了较好效果,具有较好的光电对抗性能,如图9所示。

图8 弹体陶瓷涂层和钛合金裸片的激光打击试验曲线

图9 导引头抗干扰效果示意图

6.2 雷达隐身红外窗口技术

本文基于红外复合材料在高温、高压差和红外传输方面的新需求,提出如图10所示的金刚石-硫化锌复合材料窗口的总体技术途径。首先,通过在常规硫化锌窗口(图中蓝色示意)材料外镀红外增透膜(图中黄色示意,以下黄色均为红外增透膜),保证具有较高光学性能;其次,生长尺寸较薄的金刚石保护层(图中绿色示意),并镀红外增透膜;再次,考虑热导和热膨胀系数之间的差异,在金刚石和硫化锌层间加入联接层,提高结合力;最后,考虑雷达隐身的需求,通过镀膜,在硫化锌内增加雷达隐身金属网。

图10 金刚石-硫化锌复合隐身红外窗口制备原理示意图

在实际开展红外复合窗口材料制备的过程中,考虑到硫化锌自身的热导系数较低,用于高超音速飞行时,在窗口内可能形成温度场梯度,此类梯度分布将促使窗口从内部炸裂、复合层分离等致命破坏,因此本文提出了嵌入式增强硫化锌衬底散热、金刚石导热增强两种适用于高超音速的技术途径,既在一定程度上提高复材窗口的强度,又大幅度提升了窗口的热导特性、降低了窗口的温度梯度,进一步增强复合材料红外窗口的高速、高温、高压环境适应性。

图11 增强红外复合窗口热导能力、减小窗口内温度梯度的技术途径

6.3 隐身特性对比分析

1) 红外隐身

通过采用上述技术,对空空导弹进行红外隐身仿真分析,可得蒙皮最高温度约100 ℃(368 K),平均温度50 ℃(320 K)。根据探测器能力,在10-7~10-8为可探测的临界值,计算得出本系统被探测距离约为20 km,远小于目前80 km的被探测距离。

图12 红外仿真效果图

2) 雷达隐身

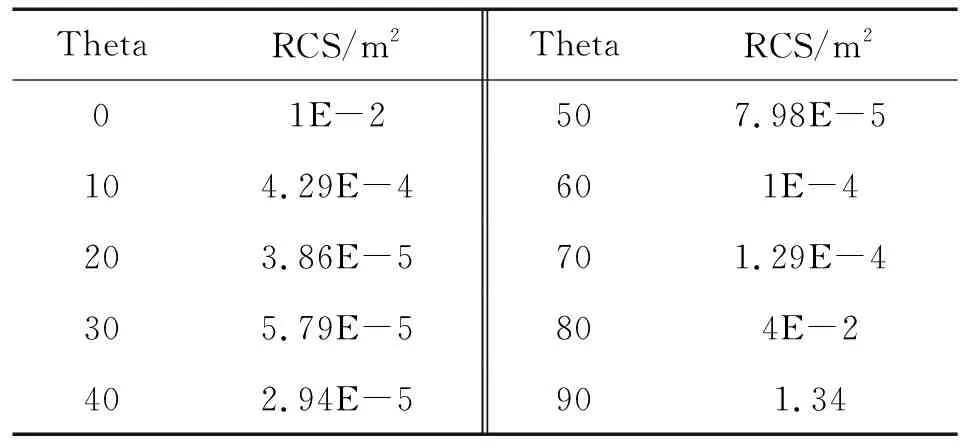

通过将入射电磁波的方位角从头部位置向腰部位置旋转,研究频点为10 GHz对弹体进行雷达隐身特性仿真,得到的RCS结果如表2所示。

图13 雷达仿真效果图

表2 RCS仿真结果

仿真结果表明:入射角在10°至70°区间的RCS值较小,可保持在1E-4以下,远远小于目前0.01m2的雷达散射面积。

6.4 建议

近年来,随着美国不断推进亚太平衡战略,我国面临艰巨的国土安全防务任务,同时还要积极防范来自钓鱼岛、台海、南海多个海上方向的局部风险。日本不断强化本土西南方向的军备建设,旨在抗衡中国在东海方向对日本军事压力。台独势力一直不肯放弃台独立场,不断强化与美国的防卫合作。南海问题在美国的强力介入束下,问题变得复杂。空中力量的使用将是中国应对这些战争风险的主要选择手段之一。

通过开展全程隐蔽攻击技术研究,保持空中进攻力量的有效性,积极推进导弹系统的高速化、隐身化、智能化,有效突破美日对我国在第一和第二岛链的防空反导封锁并实施精确和有效打击,将是我军当前技术创新的重要方向之一。

7 结论

本文针对未来空战的军事需求,从隐蔽发射、高机动滑翔、全程被动制导等方向重点论述了相应的关键技术。特别是针对目前发展趋势良好的宽波段高吸收率涂层技术、红外窗口雷达隐身技术介绍了技术原理和方案,对缩减武器自身光电、红外等频段内的目标特征,消减敌方的探测能力,抵消敌方的信息优势,在战争中取得出奇制胜的作战效果提供了有关技术途径。