恶劣天气和恶劣海况的学术含义分析

马令琪, 杨家轩, 简 俊

(大连海事大学 a.航海学院; b.辽宁省航海安全保障重点实验室, 辽宁 大连 116026)

随着航运事业高速发展,船舶数量与日俱增,船舶在复杂多变的大海上航行海难事故屡有发生。[1]海上交通事故原因包含恶劣的天气海况,人员的不安全行为等因素。[2]调查表明30%以上的航行事故由恶劣天气造成。[3]在此背景下,恶劣海况和恶劣天气等术语使用频繁,大量出现在文献和文件中。通过分析大量文献发现相关术语使用混乱、不准确等问题。对此进行研究对规范相关术语使用并提高学术研究的严谨性具有重大意义。同时,由于许多船舶事故发生在恶劣条件下,研究相关术语有助于对涉及到恶劣海况和恶劣天气的船舶事故做进一步的调查研究,提升船舶航行的安全性,促进海上交通发展。[4]定义船舶维持可操纵性的海洋环境恶劣性也是制定船舶动力和操纵要求的基础。[5]

1 相关术语使用现状分析

分别以恶劣天气和恶劣海况为关键词在中国期刊全文数据库中检索1999—2019年的文献,利用citespace软件进行信息挖掘。在以恶劣天气为关键词检索的文献中,海上客运、船舶航行等词出现的频率较高(见图1);船舶、航行安全等关键词与海况的关联性较高(见图2)。由图1和图2可知:恶劣天气和恶劣海况是海事研究中的一个热点。

图1 关键词为恶劣天气的文献聚类知识图谱

图2 关键词为恶劣海况的文献聚类知识图谱

国际海事组织(International Maritime Organization, IMO)[6]认定恶劣海况是当波长和浪高达到一定强度,造成船舶发生螺旋桨出水、甲板上浪等的现象。如:台州海事局[7]提出恶劣气象海况是水上大风、能见度不良等恶劣气象的统称;文献[8]提出的恶劣海况指风力5级以上或浪高2 m以上;文献[9]认为大型压载船舶遇到7~8级风或满载船舶遇到8~9级风时为恶劣天气;IMO在2013年制定的《恶劣海况下维持船舶操纵性的最小推进功率临时导则》[10]定义的恶劣海况与船舶长度有关(见表1);文献[11]把 0~9级海况划分为普通海况、高海况和恶劣海况,对应的波高分别为0.0~6.0 m、6.0~9.0 m和9.0~14.0 m,对应的风力等级分别为0~8级、9~10级和11~12级,这与其他文献提及的偏差很大;瑞典一家保险公司对发生在恶劣环境下的海上事故进行调查,统计的是9级风及以上时发生的事故[12];文献[13]和文献[14]提到海事部门对恶劣天气的定义为风力达到8级及以上、海面出现3~4 m及以上的浪涌。但这2个条件之间的关联词分别是“和”、“或”。根据风力等级表规定8级风对应5.5~7.5 m浪高,6级风对应3.0~4.0 m浪高。“和” 表示海上至少达到8级风才为恶劣天气;“或”表示达到6级风即可,这2种说法并不一致。

海事界对恶劣天气和恶劣海况没有明确的定义[15],此类术语存在定义不规范、使用不统一等问题。

表1 不同船长对应的恶劣海况

2 恶劣天气相关的术语

2.1 对恶劣天气的相关解释

恶劣天气在不同学科和部门有不同的定义见表2。气象学对恶劣天气定义的标准为对生命和财产造成威胁、会带来灾害的天气,该标准可延伸到对海上恶劣天气进行量化。

表2 恶劣天气的几种不同定义

2.2 海上恶劣天气

海上恶劣天气因素主要包括风、雨雪和雾,少有提及温度。本文将温度考虑在内,把影响船舶航行的天气分为产生大风浪天气,造成能见度不良的天气和导致海冰出现的低温天气等3类。

2.2.1产生大风浪的天气

风能直接引起影响船舶运动的海浪。我国将风力等级划分为0~17级[16-17],将12级及以上的风统称为广义上的台风,可分为台风、强台风和超强台风[18],见表3。表3中广义上的台风所对应的海面状况和浪高没有明确描述,可理解为这种情况会带来毁灭性灾害。一旦遇到广义上的台风,船舶都会选择停航或者避开台风区域航行。台风在不同的海洋环境中也各自有地区性的名称,如“飓风”和“旋风”等。

2.2.2造成能见度不良的天气

海上能见度指正常视力的人在海上180°视野范围内所能看到的最大水平距离。[19]海上能见度受雨、雪和雾的影响,我国根据能见距离对海雾进行等级划分,并规定相应预警[20],见表4。

表3 风力等级表

表4 海雾等级和预警 km

国际上习惯将能见度按照不同能见距离划分为10个等级[19],见表5。当能见度等级为0~2级,能见距离小于500 m时,能见度达到恶劣,但并不代表就是恶劣海况。由文献[2]、文献[7]和文献[21]可知:根据表5,当能见度达到不良等级,即能见距离小于1 000~2 000 m时,可认为对航行安全造成威胁;与表4中的海雾预警相对应即为能见距离小于1 000 m时开始预警。因此,可认为造成海上能见度低于1 000~2 000 m的雾和雨雪等天气属于恶劣天气。

2.2.3导致海冰出现的低温天气

海冰是海洋中生成、漂浮的冰的统称[22],包括来自大陆的淡水冰和由海水直接冻结而成的咸水冰。不论在陆上还是海上,低温产生的直接影响都是结冰。陆上纯淡水在0°C时结冰,而海水结冰时的温度取决于海水的盐度,因此,无法根据温度直接对海冰进行预警或等级划分。根据冰量和冰的覆盖范围将海冰预警分为4个等级[23],见表6。

表5 海面能见度等级表

表6 海冰预警等级

3 海况相关术语探讨

3.1 海况的定义

海况是指海面在风的作用下波动的情况,是由风浪和涌浪引起的海面外貌特征[24],根据波浪的大小有无,分为0~9级共10级。[25]海况主要分为2种情况:

1)根据在风力作用下视野内海面状况、波峰形状及其破裂程度将海况分为10级,一般使用海浪表征。

2)海区物理、化学和生物等性质与相关变动情况,表现为温度、盐度和密度的分布[26],一般使用海流和海冰表征。

3.2 海况的等级

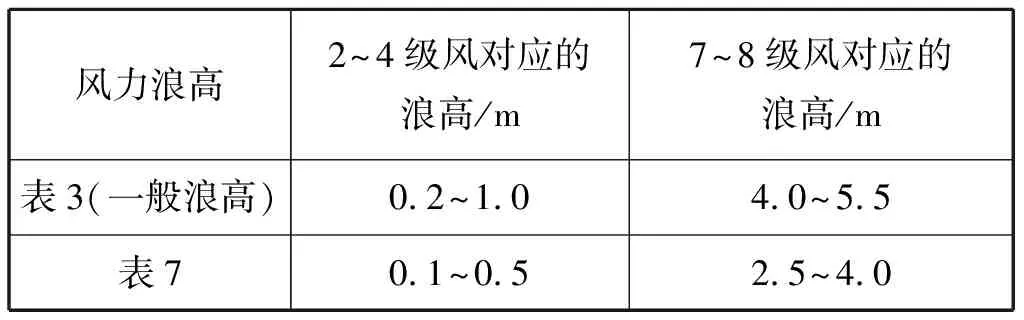

海况等级与波浪等级既有联系又有区别,二者都以波浪为主要描述对象,都分为10级。但海况等级以浪的外貌特征进行划分,而波浪等级则以浪高进行划分。[26]由海军作战舰艇建造用的海况波浪等级表可得海况等级、浪高和风力等级的对应关系[27],见表7。

表7 海况波浪等级表

由表3和表7可知:两表中都涉及风力和浪高,但对应关系却有出入对比分析见表8。由表8可知:目前,关于风力等级和浪高对应的标准存在不统一的问题。

3.3 海况的分类

国家海洋预报台对海况进行描述时,对有必要发出警告、具有危险性的海况按其程度大小,从低到高分为海浪较大、浪高涌大、海况恶劣和海浪巨大[28],没有严格界限。文献[29]按船舶在任务海域的正常承载情况,考虑抗风稳性和船舶强度,将测量船舶任务海域的海况分成4种,见表9。

表8 风力浪高对比分析 m

由表9可知:目前,对海况进行的较明确的分类只是基于测量船舶,其分类综合考虑测量船吨位、浪高和对测量船产生的影响等因素。其他类型船舶可根据测量船的一些数据进行判断。如对2万吨级以上船舶来说,遇到9级风和3.5~4.0 m浪高时,可被称为遇到恶劣海况。也可根据表9得出一个判断当前海况的方法:当目前海况使船舶的一些操作无法正常进行时,可认为当前船舶遇到恶劣海况或更加严重的情况。

表9 基于测量船的海况类别明细表

3.4 恶劣海况相关探讨

3.4.1学术研究中的恶劣海况

相关研究中有恶劣海况、高等级海况和6级海况等说法,其中:对恶劣海况的描述在风力5~17级、浪高2~14 m之间不等;高等级海况是指5级海况及以上[30];6级海况按海况等级的标准。航海领域相关研究普遍认为恶劣海况指大风、大浪和能见度不良等严重影响航行安全的天气海况。[31]

3.4.2国际标准中对恶劣海况的说明

国际标准只是将海况分为海浪较大、浪高涌大、海况恶劣和海浪巨大等4种。这4种海况虽然与10个海况等级之间无严格界限,但2者在顺序上能对应,与“海况恶劣”相对应的海况等级在6级以上。[32]

3.4.3海事部门相关说法

在海事部门,恶劣海况通过预警和禁(限)航来体现。

(1)预警是指在危险发生前,根据总结的规律或观测到的前兆,向相关部门发出紧急信号,以避免危险在准备不足时发生,从而减轻损失的行为。台州海事局发布的相关文件规定了恶劣海况的预警等级[7],见表10。

(2)禁(限)航是海事部门为确保航行安全,限制或禁止船舶的航行,从而降低发生事故的风险。部分海事局对港口水域的禁(限)航做了明确规定[21],见表11。

表10 水上恶劣气象海况预警等级

表11 《威海市港口水域禁(限)航管理规定》

由表10和表11可知:不同部门制定的文件规定大致吻合。预警和禁(限)航标准与恶劣天气或恶劣海况的关系为:当前气象海况达到最低预警或禁(限)航标准时,可认为气象水文环境达到恶劣的程度。除本文所列举外,还有其他部门根据港口不同特点、船舶情况制定的其他禁(限)航和预警文件和标准。

3.5 海况相关术语分析总结

从学术研究、国际标准和海事管理等不同角度分析可得恶劣海况的不同定义,见表12。目前,对海况进行等级划分和分类时仅考虑大风浪情况;专家会根据研究内容选择性的将大风浪和能见度不良等情况考虑在内;在海事相关部门制定禁(限)航和预警标准时,将大风浪和能见度不良等情况都考虑在内,包括海冰这个重要因素。

表12 关于恶劣海况的说法

在海冰运动时会产生巨大推力和撞击力,对港口和海上船舶具有破坏力。“泰坦尼克号” 海难事故就是在冰区航行中撞击冰山发生的。高纬度海域每年冬季都有不同程度的结冰现象。因此,在涉及较高纬度的恶劣海况研究时,需将海冰因素考虑在内,这是在未来进行恶劣海况和相关研究时需注意的一个方面。

4 恶劣天气和恶劣海况相关术语总结分析

4.1 恶劣天气和恶劣海况之间的关系

恶劣天气和恶劣海况不能混为一谈,恶劣天气影响恶劣海况。海上恶劣天气包括大风、暴雨、浓雾和低温等;恶劣海况包括大浪、能见度不良和海冰等。

根据表3中浪高3~4 m对应6~7级风,并结合海事部门对恶劣天气的定义“风力等级8级以上和海面上出现3~4 m以上浪涌”(而不是直接表述为“风力等级6级以上”)综合可知:不能将风力等级和其产生的浪高实时对应。虽然有“风大浪高”的说法,实际上风大不一定浪高。[19]风浪的大小不仅取决于风速,还与风时和风区等因素有关。

由表5可知:影响海上能见度最主要的因素是雾,其次是雪和雨,低温是海冰的影响因素。一定程度的风、雨雪、雾和低温等恶劣天气早于并且影响大浪、不良能见度和海冰等恶劣海况。上述天气与海况之间影响关系图见图3,横坐标上的风、雨、雪和雾等因素影响纵坐标上的浪、涌和能见度等现象。当横纵坐标之间有“一对多”的关系时,颜色越深,影响程度越大。

图3 恶劣天气和恶劣海况影响关系图

4.2 恶劣海况和恶劣天气与预警禁(限)航标准的对比分析

结合上述的预警和禁(限)航标准可知:当船舶被禁(限)航或海况达到预警标准时,说明该海况对船舶安全航行存在威胁,可认为达到恶劣程度。

在一般情况下,当风力达到7级及以上,能见度小于约1 500 m时,便达到禁(限)航要求,可认为遇到恶劣海况。但客船和渡船以及一些操纵能力差的船舶和航行在特殊水域船舶的标准比一般船舶严格。在恶劣天气和恶劣海况下的船舶禁(限)航具体标准随港口所在地的不同而不同。

5 存在的问题及改进建议

5.1 对恶劣条件下海上事故进行统计分析

IMO[10]上的拟议的临时导则对恶劣天气已有定量分析,但仅限于沿海水域。瑞典一家保险公司对2005—2013年发生在9级风及以上的海上事故进行统计分析。由欧盟委员会资助的SHOPERA项目旨在规范恶劣天气条件的划分,该项目考虑3种不同的情况,需要不同的恶劣天气标准:在公海中操纵、在沿海水域操纵和在限制区域低速操纵。

但以上研究都比较片面,有必要重新进行与船型[33]、海域等因素相关的恶劣天气和恶劣海况研究,需国际相关部门对此类事故进行全面的统计和分析,得到精准和确切的结论。

5.2 对相关术语制定国际、国家标准

为确保科学研究的严谨性,针对目前存在的问题,相关部门或机构应制定文件,统一规范相关说法。虽然有相关海事部门颁布的恶劣天气和恶劣海况下的禁(限)航文件,但覆盖范围并不全面。类似的风力等级(GB/T 28591—2012)、热带气旋等级(GB/T 19201—2006)等国家标准的存在,极大方便了相关研究的进展。航海界在涉及到诸如恶劣海况和恶劣天气等概念时,从有关法规条例到文件标准,国际组织和国家机构应做科学、规范的规定和进一步完善,形成一个基础法规标准,并在此基础上针对不同海域不同船舶类型再制定相关的文件和标准。

5.3 统筹学术研究中相关术语的使用

在学术研究领域,许多文献都是基于在恶劣海况下进行的研究,但事实上海况的恶劣程度却有所不同,存在对相关术语使用混乱等现象,可从学术研究、海事部门和国际组织等3种角度综合考虑,规范恶劣天气和恶劣海况等术语的使用,见图4。海事部门和国际组织都制定相关基础标准后,研究人员便可根据其研究内容选择性地使用相关准则。

图4 不同研究下相关术语的使用建议

5.4 相关部门加强沟通协调

从国际协同方面看,恶劣海况和恶劣天气涉及到IMO、气象组织和海洋局等部门,制定基础文件标准应由多个相关部门联合研讨,有助于达成在执行过程中的一致性;从国内看,海事局为交通运输部直属机构,履行交通运输部安全生产等管理职能[34],各海事局应从海事管理的角度,统一规范完善在恶劣天气下的预警和禁(限)航文件。

6 结束语

本文通过分别对恶劣天气和恶劣海况及相关术语的不同含义、分类和使用现状等进行梳理和对比分析发现:目前,国际上关于恶劣海况和恶劣天气没有明确的说法,并且存在相关术语使用不规范、矛盾和不统一等需改进的地方。针对这些问题,本文为相关组织和部门制定相关文件和法规提出建议。在术语规范的基础上,便于学者在进行相关领域研究时,根据研究海域或船舶情况的不同,采用不同文件和法规制定的恶劣海况和恶劣天气标准。具体标准文件的制定需各个部门协同商讨,共同完成。这对保证学术研究的严谨性和提高海上航行的安全性具有非常重要的现实意义。