莫高窟第281窟大都督王文通供养像补正—兼论敦煌服饰研究中的一些问题

武琼芳

隋代第281窟位于莫高窟南区中部二层,是一个主室平面为正方形的小型覆斗顶洞窟。窟内现存表层壁画为五代、西夏所绘,西壁、南壁、北壁下方有部分表层壁画残损剥落,露出了底层珍贵的隋代供养人画像。

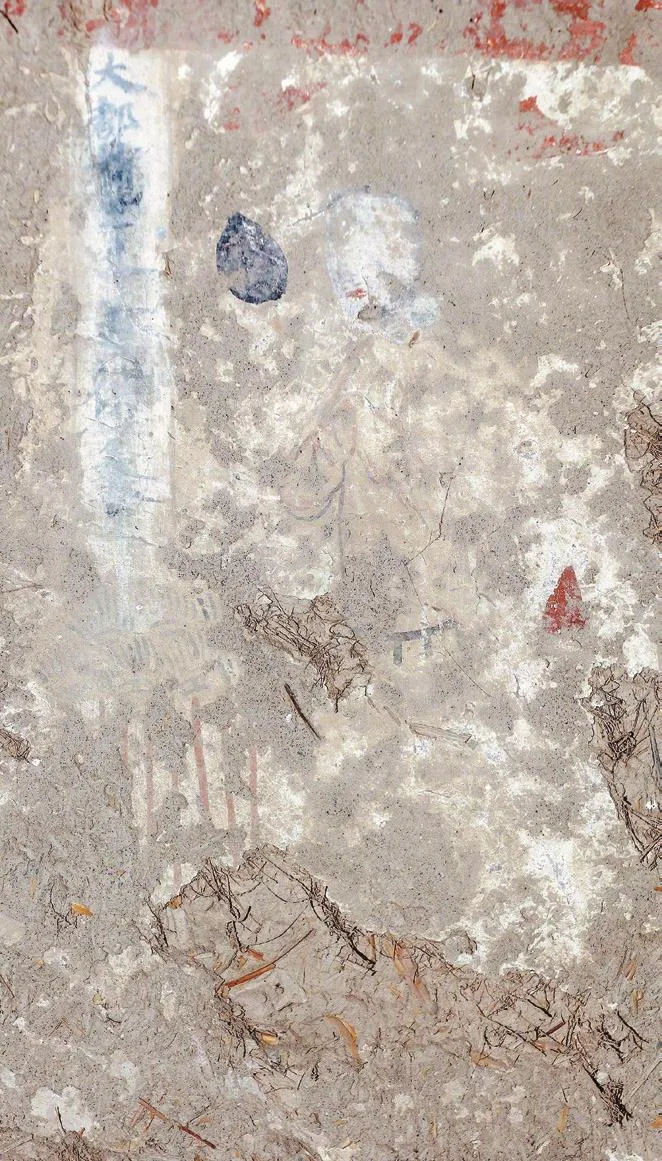

笔者关注此窟,最初是因为窟中一身被大家称为“大都督王文通”的供养人像。此窟西壁南侧下部表层壁画残损剥落,露出的底层隋代壁画中有一大一小两身男供养人像,画面非常清晰。以往学界都认为稍大的一身头戴黑色软脚幞头、身着白色襕袍、面容清晰的男供养人是大都督王文通。①在提到此窟的一些图书和画册中,有许多都将此像标注为“大都督王文通供养像”(图1)。但当笔者反复实地调查此窟壁画时,却发现了一些疑点。为了更清晰地说明问题,首先有必要将此窟现存所有隋代供养人像进行梳理。

图1:第281窟西壁南侧供养人像

一、洞窟现存隋代供养人像梳理

1、西壁供养人像

(1) 西壁南侧供养人像

西壁南侧露出底层一大一小两身隋代男供养人像,均面北而立,身前没有榜题框(图1)。

前面一身画像较大的男供养人,面部五官清晰,平眉,细长眼,丹唇上左右两撇胡髭,颔下也有缕缕黑髯垂下,双手抬于胸前执长柄香炉。他头戴黑色软脚幞头,头顶部分较平,较短的二脚于前额正中系结后垂下,长不及眉毛;较长二脚系于脑后,垂下至肩背;身着白色圆领窄袖襕袍,长至小腿;袍身较宽松,胯部系黑带,右侧面腰带下环形带銙与短条带间隔出现;足蹬黑色高靿靴。

后面一身男供养人的画像高度仅至前一身胸部。此人面部画面残损,只见他双手于胸前拢于袖中,也头戴与前一身男供养人一样的黑色幞头,身着红色襕袍,系黑色腰带,足蹬黑色高靿靴。

(2) 西壁北侧下部供养人像

西壁北侧下部有六身男供养人像,画面的位置很低,人物分为两组,中间隔开一段距离,均面南而立。

前面一组四身男子像,第一身较大,后三身稍小(图2)。第一身男子双手于胸前执长茎莲蕾,恭谨而立,服饰与西壁南侧前一身男供养人相同,即黑色幞头配白色圆领襕袍,袍长至小腿中段,腰间系黑带。他的腰带左前侧为双匝,下垂条带,末端挂倒水滴状物。遗憾的是,他膝下画面被后代土坯遮挡,不知足上鞋履形制。

图2:第281窟西壁北侧下部前三身男子像

后三身体型稍小的男子在画面上前后相叠,虽然远近透视关系不太合理,但推测是想表达他们并排而立。右边和中间的男子均着襕袍,腰间系带,右边一身的襕袍为灰蓝色,中间一身为白色。最左边一身男子右手虚握抬于胸前,似乎正扶着扛在肩上的长条状物体,左臂垂于体侧,袖口挽起露出手臂。他的服饰比较特殊,上身为灰蓝色圆领窄袖袍,腰间系同前面一样的黑色腰带,但上衣左面下摆挽起塞进腰带,露出了袍下的窄腿长裤。此裤腿面上有横向间隔的双线条纹,隐约似有橙黄色晕染。

后一组是两身男子画像(图3)。前一身男子画像较大,面部五官不清,头戴黑色幞头,身着白色圆领窄袖袍,腰间系黑色腰带,膝部以下画面被掩埋而不可见。后一身男子头部画面污损,身着灰蓝色圆领窄袖袍,右手抬起扶着扛在肩上的长条状物;左袖挽起露出手臂,左手提起袍服下摆;腰部被坠下的衣身褶皱遮挡,推测应是系有腰带。袍的腰部以下可见竖向的三片,中间一片较窄,从两腿间向后拉起,两侧的两片被向侧后方提起,露出袍下与前一组最后一身男子相同的横向双线条纹的窄腿裤。他膝部以下画面均被掩埋,服装形制不明。

图3:第281窟西壁北侧下部后两身男子像

2、南壁下部供养人像

南壁下部中间至西侧,表层西夏壁画有部分残损剥落,露出了底层的隋代男供养人壁画,目前可辨残迹的有四身。

东起第一身,面前白底榜题框中墨书“亡父□大都督……王……”,画面上又被敷泥,污损严重,隐约只见红衣。第二身,面前白底长方形榜题框中墨书“大都督王文通供养”,依稀可辨人物面部轮廓和红唇(图4)。他双手抬至胸前,执长茎莲蕾,身着土黄色袍服,窄袖长过手,系黑色腰带,可见左前侧垂下二条黑色带銙,与腰带同宽。第三身,身前题名“□息善生供时”,双手于胸前执长茎莲蕾,这身小于前一身,画面上又敷泥,污损严重,只可辨红色圆领袍,长至小腿。后面还有一身红衣人像,位置低于前一身。再后面只存一个莲蕾,人像已不可辨。

图4:第281窟南壁“大都督王文通”供养像

3、北壁下部供养人像

北壁下部露出底层隋画女供养人像六身,均面东而立,双手拢于胸前执红色莲蕾。有的发髻轮廓和面部五官可辨,开额,头顶绾盘桓髻。她们上身着交领窄袖上襦,袖长过手,下着高腰长裙,裙腰高至胸线以上,裙长曳地,红色长条形帔帛中段搭于肩上,两端由身体两侧自然垂下,长至小腿中段(图5)。

图5:第281窟北壁女供养人像

二、“大都督王文通”画像补正

通过上述梳理,笔者认为西壁南侧较大的一身男供养人像,并不是大都督王文通的供养像。

首先,这两身供养人像身旁均没有榜题框,故根本不存在曾经有可识读的榜题文字,但现已不存之类的问题。

其次,在本窟南壁现存供养人画像旁有“亡父□大都督……王……”和“大都督王文通供养”的榜题,字迹至今可辨。根据敦煌石窟供养人画像的一般规律,这两方榜题应该是其后供养人像的题名。所以,南壁的这两身男性供养人是大都督王文通的亡父和他本人。一个供养人的画像不太可能在同一个洞窟中出现两次,且西壁南侧的男子像并没有榜题,那么,他很可能并不是大都督王文通。

第三,此窟现存的隋代供养人画像,南壁为男性,北壁为女性,均排成一行面东而立,位置高低和人物画像大小一致,符合敦煌石窟隋代供养人行列分布的一般规律。而西壁南侧和北侧的人物画像,是表层壁画脱落后露出的下层壁画,他们并不在通常供养人行列应该在的位置,南侧两身人物画像位置稍高,旁边是一身高大的佛弟子立像;北侧的两组人像却在很靠下的位置(图6)。且这三组人物身形大小差别很大,人物数量也并不对称,很可能与南、北壁的供养人并不属于同一个团体,或不是同时绘制。

图6:第281窟现存隋代供养人像位置和朝向示意图

综上所述,之前很多出版物将本窟西壁南侧较大一身男像标为“大都督王文通供养像”应为误解,本窟的窟主“大都督王文通供养像”应是南壁下部隋代供养人像的东起第二身(图4)。

三、由此引发对敦煌服饰研究中一些问题的思考

1、出版物中图片的局限性

由于敦煌地理位置偏远以及考察洞窟的种种不便,目前很多研究可能更多地是依据已经出版的敦煌石窟图录画册中的图版。这些出版物中的洞窟照片,虽然是对洞窟真实状况的拍摄记录,但毕竟经过了后期裁剪、编辑、调色等处理,和原壁画或多或少有着一定差距。洞窟中壁画和彩塑的信息,诸如尺寸、颜色、空间位置关系等,在出版物的照片中很难得到全面而真实的体现,但这些信息对于服饰研究都是至关重要的。

比如前文提到的,将第281窟西壁南侧壁画中的男供养人误认为是“大都督王文通”,且经过多年、被反复转载都没有发现有误,造成这种情况的一个重要原因就是众人受到了出版物上壁画照片的误导。为了突出重点,照片并没有拍摄整面墙壁,而只是选取了西壁南侧下部的壁画局部。照片中男供养人身前有红色长方形竖条,有点儿类似以往所见的供养人榜题框。虽然照片中看不到文字痕迹,但会让观者误以为文字可能是现在才漫漶不清,最初研究者抄录的时候或许还是可以看到的。所以并没有核对《敦煌莫高窟供养人题记》中对此窟供养人题记内容和位置的确切记录,便先入为主地认为这身清晰的供养人画像便是大都督王文通供养像。然而,被误认为是榜题框的红色长方形竖条,其实是旁边壁面弟子画像所着袈裟的侧边和下摆的一部分(图6)。

类似这样对壁画的长期误读,就是由于研究过度依赖出版物照片所造成的。因此,笔者认为在进行敦煌壁画和彩塑的研究时,虽然出版物上的照片有着画面清晰、色彩鲜艳,还有很多局部细节放大图等优点,但也应至少对原始壁画进行实地考察,明确出版物上各幅局部图之间的位置和大小比例关系,核对出版物中图片的颜色是否与原始壁画一致,还要考虑这些颜色是否为变色或褪色之后的状态等,方可将这些照片作为研究素材,这样才能得出更加严谨可信的研究成果。

2、对原始壁画辨识的重要性

敦煌石窟中的壁画和彩塑距今已有千年,难免有褪色、变色、漫漶、斑驳等各种画面不清晰的情况。对于原始壁画的辨识是所有依据图像所做研究的第一步,是后续研究推论的基础。因此,尽可能客观地去观察、辨识、记录和分析原始壁画就显得尤为重要。

虽然现在有先进的高清拍摄技术,“数字敦煌”项目②已对一百多个洞窟进行了壁画数字化图像的拍摄和空间位置的记录。但是,作为一名长期在敦煌石窟工作的研究者,笔者深深地感到对原始壁画的肉眼辨识,是任何高科技仪器都无法替代的一个重要步骤。因为,由于壁画的颜料层或地仗层有不同程度的漫漶或损毁,在不同光线条件下,从不同角度去观察,在不同知识背景观察者的眼中,所看到的壁画有可能存在较大差别,这一点,多次实地考察过敦煌石窟的人都会深有同感。比如,有些在高清照片中完全看不出字迹的榜题框,经过有经验的研究者多次变换手电筒光照强度、颜色和照射角度之后,很可能又辨识出许多照片中看不到的文字。再如,对于不熟悉供养人画像的其他学科背景的观察者来说,斑驳到无法辨识的壁画,对于熟悉供养人图像的研究者来说,因为已经了解这个时期供养人像大致的位置和形态,就能识别出更多供养人服饰残存的细节线条或画面。但是,有时这种先入为主的知识背景,也会起到适得其反的作用。所以在研究时,笔者也十分注意要将文献和多重图像与敦煌石窟壁画反复进行对比印证,以得出更加客观的结论。

3、服装史研究中对敦煌石窟材料使用存在的一些问题

(1) 临摹品③和线描图对壁画原始信息的误读和隐匿的问题

以潘絜兹先生于1958年出版的《敦煌壁画服饰资料》④为例,虽然只有八页的文字介绍、74幅供养人像复原临摹图版,但这是目前可见最早专门介绍敦煌壁画中服饰的书籍。在敦煌石窟彩色照片还未面世之时,书中刊出的供养人像临摹图是研究古代服饰非常珍贵的图像资料,所以这些临摹图被后来许多服饰史研究的著作所引用。

此书中的图版4,是莫高窟隋代第62窟供养人画像的临摹图(图7)。与第62窟原壁画比对,可以看出潘先生这幅临摹图其实是把西壁龛下的比丘像和北壁的四身男供养人像组合在一起,经过重新排序后绘在了同一幅画面中。不仅人物的大小关系、排列顺序与原壁画不同,人物的冠帽、服饰细节也有一些差别。比如,较之于原壁画,临摹图中第一身比丘像的袈裟围系方式交代得不是很清楚。比丘身后着绿色襕袍的男供养人,对比站姿和服饰款式细节,似乎是与北壁西起第六身男供养人相同,但那身供养人所着上衣是红色的。第62窟中只有一身男供养人身着绿色襕袍,但又与临摹图中人物的手臂姿势、头顶首服形制、服装具体款式都不相同。临摹图最后两身供养人均着黑色高靿靴,但与他们服饰细节类似的原壁画中供养人所着的都是白靴。上述虽然都只是一些细节上的差别,但是这些小细节很可能会造成最后研究结果的大偏差。

图7:莫高窟第62窟男供养人临摹图 《敦煌壁画服饰资料》图版4

又如《中华历代服饰艺术》中的图6-2(图8),图注为“莫高窟296窟壁画,隋朝男供养人,内穿大袖襦、下裳,外披通裾大襦”⑤,也存在一些问题。首先,线描图中的后面两身供养人像,确实是在莫高窟第296窟,但第一身却不知来自何处。在第296窟中,与线描图中后两身供养人像对应的画面中,前面是一身比丘尼像(图9),与线描图中的人物形象和服饰特点都完全不同。其次,第296窟是北周时期的洞窟⑥,主室壁画均为北周时期绘制,所以这几身供养人像并不是隋代作品。第三,这几身并不是男供养人,而是女性供养人。如果图中这两身供养人是因为最外面披了大氅,不容易凭服饰区分性别的话,结合其身后一排身着大袖襦裙的女供养人像来看,就十分清楚了。这也是之所以强调需要将单幅的供养人像置入洞窟原生语境中来研究的原因之一。

图8:《中华历代服饰艺术》图6-2

图9:莫高窟北周第296窟女供养人像

(2) 张冠李戴的问题

早期服饰史著作中使用敦煌石窟的人物服饰图像,由于种种原因,偶有搞错壁画洞窟来源、混淆洞窟时代、误判供养人性别的问题。这样就会导致后续的研究建立在错误的信息之上,如壁画的时代、洞窟的窟主、供养人的身份、供养人与洞窟整体的关系等,可谓失之毫厘谬之千里。

如潘先生书中的图版1是第288窟的供养人像,书中标注此窟为北魏时期(439~534年)的洞窟,而根据后来的石窟考古分期断代研究,此窟为西魏时期(525~545年前后)的洞窟⑦。同书图版3(图10),是隋代第390窟的六身女供养人像,与前面情况类似,此图也是将洞窟中不同位置的女供养人形象组合绘制在了同一幅画面中,而且,人物发髻的具体样式、服饰的颜色和款式形制都与原壁画有一些差别。这幅图版后来被很多服饰史研究著作反复使用,但在使用过程中出了一些差错。如《中华历代服饰艺术》⑧《服饰中华——中华服饰七千年》⑨等书中误将洞窟号标成了隋代第303窟。第303窟是隋代开皇初年的洞窟,而第390窟是隋末唐初的洞窟,其中的供养人服饰风格差异很大。在服饰研究中,时代是很重要的决定性因素,一旦以错误的时间为前提,所做的后续研究也难以正确。

图10:莫高窟第390窟女供养人临摹图 《敦煌壁画服饰资料》图版3

(3) 对壁画误读的问题

由于敦煌壁画存在变色、褪色、漫漶、斑驳等问题,观察者有时即使认真地仔细辨识,也难免受到主观因素的误导和各种客观条件的影响,造成对壁画服饰图像的误读。如有学者用莫高窟第305窟中心柱上的两身男供养人像为例来讲解“西域民族服饰”,说“西域民族颅后披发,上着红色圆领大褶衣,下着小口裤。可见敦煌以至西北地区少数民族除保留发式以外,衣服的样式基本与汉族相同”⑩。如果单独看壁画中的这两身男供养人像,他们头部的画面漫漶褪色较严重,脑后仅存一道黑色线条,无法分辨发型或首服形制。但观察同窟其他相同着装的供养人,有的头戴合欢帽,有的头戴卷裙风帽,并无颅后披发的清晰图像。通过反复观察壁画,笔者发现此图像头顶有隐约卷裙风帽的外轮廓,目前图像上脑后的黑色线条有可能是最初的打底线变色所致,并不一定代表“颅后披发”。因此,这两身画面不清的供养人像,并不能用来说明隋代“敦煌以至于西北地区的少数民族服饰与汉族相同,只是保留本民族发式”⑪这一观点。

类似的例子还有很多,余不一一。曾经由于条件所限,敦煌石窟供养人壁画的照片相对不易获得,很多服饰研究著作中使用的都是服饰的临摹图或线描图。这些临摹图或线描图是绘制者根据自己的观察和理解进行的二次创作,更加清晰地表达了绘制者所认为的服饰细节,有着比原壁画更加一目了然的优点。但同时,原始壁画中服饰的某些信息也已被加工或隐去,所以这样的图版并不能作为服饰研究的原始材料。因此,笔者认为在进行敦煌服饰研究时,对原始壁画图像进行反复辨识是不可或缺的重中之重,在此基础上再进行类似图像的多维度比对,同时寻找文献记载的印证,以期得到更加客观真实的研究成果。

4、将敦煌壁画图像置于原生语境考察的必要性

通过上述的例子可以看出,单纯依赖出版物上经过挑选、裁切和编辑后的敦煌壁画图像来进行服饰研究,存在着一系列的问题。敦煌石窟作为一个建筑、壁画和塑像完美结合的有机整体,其独特性和重要性也正体现于此,在研究中应当充分加以利用,将图像置入其原生语境(context)中来进行全方位的考察。这里所说的原生语境,不仅包括图像在洞窟中的相对位置,与窟内建筑结构和其他壁画的空间关系,还应包括与此图像有关历史的来龙去脉、社会生活的相关情景等。只有尽可能地还原壁画绘成时的状态,才能更好地去理解和研究其表达的内容和蕴含的意义。

注释:

① 笔者推测,可能是因为最初段文杰先生在《形象的历史》(原载《兰州大学学报》,1980年第2期)中提到:“281窟隋大业年间的供养人,大都督王文通即着窄袖黄袍,革带,乌靴”,此处虽然没有配图,但服饰特征符合第281窟西壁南侧较大一身男供养人像,因为真正的大都督王文通画像的足部画面污损,看不到小腿以下的画面。而后在其主编的《中国壁画全集·敦煌 隋代》中的图一二七(天津人民美术出版社,1991年,第130页),照片是第281窟西壁南侧的两身供养人像,图片标注为“大都督王文通像”。因为这本画册时至今日都是研究敦煌隋代壁画不可或缺的重要参考资料,因此很可能由此让很多人误以为这幅壁画就是大都督王文通供养像。

② 为了敦煌石窟的永久保存、永续利用,敦煌研究院自上世纪90年代初开始数字化探索,近30年来组织实施的“数字敦煌”项目,包括敦煌石窟数字化、“数字敦煌”数字资产管理系统(DAMS)、永久存储体系和资源库四个方面。其中,洞窟数字化的成果已向大众公开30个洞窟,4430平方米壁画的高清数字资源。网址为:https://www.e-dunhuang.com。

③ 对敦煌壁画的临摹,主要分为现状临摹和复原性临摹两种。前者是通过绘画忠实再现壁画现状的临摹方式,对壁画的缺损、漫漶等均原样摹写;后者是通过临摹者的观察和研究,将壁画的残损、褪色和变色部分等进行复原,还原壁画绘制之初本来面貌的临摹方式。这里所说的临摹品,指的是复原性临摹品。

④ 潘絜兹:《敦煌壁画服饰资料》,北京:中国古典艺术出版社,1958年。

⑤ 黄能馥、陈娟娟:《中华历代服饰艺术》,北京:中国旅游出版社,1999年,第180页。

⑥ 敦煌研究院编:《敦煌石窟内容总录》,北京:文物出版社,1996年,第121页。

⑦ 樊锦诗、马世长、关友惠:《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》,敦煌研究院编:《敦煌研究文集·敦煌石窟考古篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第16页。

⑧ 同注⑤,第181页。

⑨ 黄能馥、陈娟娟:《服饰中华——中华服饰七千年》,北京:清华大学出版社,2011年,图6-15。作者标注此图摘自《中华服饰艺术源流》,北京:高等教育出版社,1994年。考虑到这三本书都是相同的作者,因此可能是第一次发表时弄错了壁画的出处,导致后面出版的图书继续使用这一错误的信息。

⑩ 谭蝉雪:《中世纪服饰》,上海:华东师范大学出版社,2010年,第59页。

⑪ 同注⑩。

——兼论北周府兵军职都督的勋官化问题