6地小贯小绿叶蝉酶活性及其对药剂的敏感性

从春蕾 张 凤 石庆荟 刘天雷 孙月华 张玉波

(安顺学院农学院;贵州省昆虫信息系统与资源开发利用重点实验室,贵州 安顺561000)

小贯小绿叶蝉(Empoasca onukii Matsuda)是一种广泛分布于我国茶区的重要害虫,以成虫和若虫刺吸茶树的嫩叶、嫩茎,极大影响茶叶产量及品质。其体小活跃、危害隐蔽,防治难度较大,目前药剂防治仍为应急防治的主要手段,尚缺乏高效无害化的防治技术,因各地用药种类、用药强度等差异,小贯小绿叶蝉对常用杀虫剂产生了抗药性差异。抗药性的产生会对昆虫体内多种酶系产生诱导或抑制作用,而解毒酶和保护酶酶活性的增强是导致害虫耐药性和抗药性增强的重要原因。李建宇等发现羧酸酯酶(CarE)和细胞色素P450氧化酶活性的增强在茶假眼小绿叶蝉对联苯菊酯的抗性产生中起到了重要的作用。何发林等发现,溴氰虫酰胺亚致死剂量初期可诱导小地老虎体内过氧化物酶 (POD) 、过氧化氢酶 (CAT) 、超氧化物歧化酶 (SOD) 活力升高,而对谷胱甘肽S-转移酶 (GSTs) 活力则为明显的诱导作用。通过多种昆虫的抗药性研究发现,不同地理种群体内相关酶活性具有明显的地理差异性;王彩云等发现广西4地稻纵卷叶螟幼虫解毒酶活性越高对农药的抗性也越强。本文测定了贵州6地代表性茶区小贯小绿叶蝉种群体内与抗药性相关的3种保护酶[SOD、POD和CAT]和3种解毒酶[AchE、CarE和GSTs]活性,并对其药剂敏感性进行测定,分析种群间相关酶活性及对药剂的敏感性的关系,为小贯小绿叶蝉的防治策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试虫源与药剂

2017年对贵州省安顺、六枝、清镇、都匀、遵义、凤冈六个茶区进行小贯茶小绿叶蝉采集。每个茶区分别选择茶园3-5个,每个茶园中5点取样,每个点采集小贯小绿叶蝉不少于20头,建立混合种群。

10%吡虫啉WP(Imidacloprid 10WP),南京红太阳股份有限公司生产;30% 吡蚜酮WP(Pymetrozine 30WP),广西农喜作物科学有限公司生产;3%啶虫脒FS(Acetamiprid 3FS),山东一览科技有限公司生产。

1.2 试验方法

1.2.1 酶活力测定

保护酶和解毒酶酶液的制备和酶活力的具体测定方法按照南京建成生物工程公司生产的试剂盒(SOD试剂盒:A001-1、POD试剂盒:A084、CAT试剂盒:A007-2、AchE试剂盒:A024、CarE试剂盒:A133、GSTs试剂盒:A004)说明书进行。每处理重复3次。

1.2.2 生物测定

分别对6个不同地理种群小贯茶小绿叶蝉种群进行生物测定,采用室内浸梢法,具体方法参照李建宇等。将供试药剂配置成系列浓度药液,以蒸馏水处理为空白对照。将茶枝放入配好的药液中浸泡 15 s,迅速取出晾干后,插入50 mL离心管内的保湿花泥中。每管内接入20头健康的小贯小绿叶蝉成虫,用纱布封住管口,置于(26±1)℃,湿度(RH)70%~80%,光周期14 h∶10 h(L/D)气候箱内饲养。48 h后,检查存亡状况,计算死亡率(以小毛笔或尖锐镊子轻触虫体,试虫不能协调运动者视为死亡),每处理 5 次重复。

1.3 数据统计与分析

实验数据采用Excel 2010进行统计分析和SPSS 20.0进行数据分析,计算各种群对不同杀虫剂的LC50值及其95%的置信区间、斜率,运用Duncan's新复极差法比较各酶活性的差异。同种药剂对不同地理种群的LC50比率以几个地理种群中LC50值最小的为参照进行计算。

2 结果与分析

2.1 不同地理种群小贯小绿叶蝉种群体内解毒酶活性

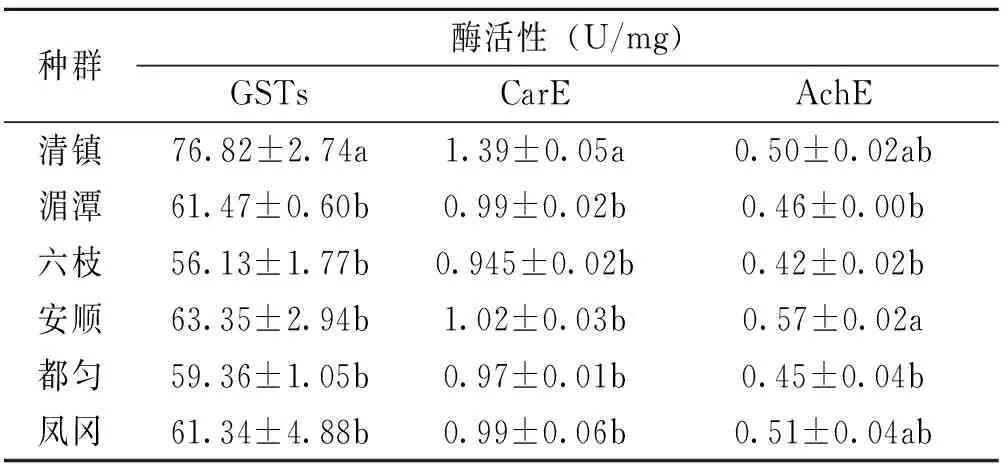

由表1可看出,贵州省不同地理种群小贯小绿叶蝉体内主要解毒酶活性间均存在显著差异[GSTs(F=6.919,P<0.05)、CarE(F=20.574, P<0.05)和AchE(F=4.337,P<0.05)]。对于GSTs、CarE活性,以清镇茶园小贯小绿叶蝉种群酶活性最高,分别为76.82U/mg、1.39U/mg,且均显著高于其他茶区(P<0.05,下同)。对于AchE活性,以安顺种群的酶活性最高,为0.57U/mg,高于清镇和凤冈种群但差异不显著,显著高于湄潭和六枝种群。

表1 不同地理种群小贯小绿叶蝉种群体内解毒酶活性

6个不同地理种群小贯小绿叶蝉种群体内的GSTs、CarE和AchE活性值分别为56.13~76.82、0.97~1.39和0.42~0.57U/mg,其中清镇和安顺种群的AchE、CarE和GSTs活性较高,六枝和凤冈的种群较低。仅从3种解毒酶的酶活性来看,清镇和安顺种群具有较高的抗药性,而六枝和凤冈种群的抗药性较低。

2.2 不同种群小贯小绿叶蝉体内保护酶活性测定结果

由表2可看出,各种群小贯小绿叶蝉间体内主要保护酶活性间均存在显著差异[POD(F=28.257, P<0.05);SOD(F=4.372, P<0.05);CAT(F=5.778, P<0.05)],对于POD活性,以清镇茶园小贯小绿叶蝉种群的活性最高,为0.83U/mg,且显著高于其他茶区。对于SOD活性,以清镇种群的活性最高,为5.87U/mg,且显著高于其他茶区。对于CAT活性,以湄潭种群的活性最高,为1.12U/mg,除清镇外酶活性均显著高于其他茶区。

表2 不同地区小贯小绿叶蝉种群体内保护酶活性

6个采样点小贯小绿叶蝉种群体内POD、SOD和CAT活性分别为0.55~0.83、3.02~5.87和0.68~1.12,其中以清镇和湄潭种群的POD、SOD和CAT活性较高,凤冈、六枝和安顺种群的活性较低。仅从3种保护酶的活性来看,清镇和湄潭种群具有较高的抗药性,而凤冈、六枝和安顺种群的抗药性较低。

2.3 不同种群小贯小绿叶蝉对不同药剂的敏感性

如表3,使用吡虫啉、吡蚜酮和啶虫脒对6个种群的小贯小绿叶蝉进行敏感性的检测。清镇种群对吡虫啉、吡蚜酮的敏感性显著低于其余5个,都匀种群对啶虫脒的敏感性显著低于其余5个。

表3 不同种群小贯小绿叶蝉对不同药剂的敏感性

通过表3中的比率可知,6个种群对吡虫啉的敏感性差异达1~4.811倍,LC50范围为88.195~18.331mg·L,其中,湄潭种群对吡虫啉的敏感性最高,清镇最低。6个种群对吡蚜酮的敏感性差异达1~3.232倍,LC50范围为47.434~153.318mg·L,其中六枝种群对吡蚜酮的敏感性最高,清镇最低。6个种群对啶虫脒的敏感性差异达1~4.260倍,LC50范围为3.223~13.73mg·L,其中六枝种群对啶虫脒的敏感性最高,都匀最低。

3 讨论

昆虫生命代谢活动均需酶的参与,虫体内酶催化调节进入的外来有害化合物经一系列的代谢降低其毒性或增强其水溶性,最终将其排出体外以达到解毒目的。在长期进化过程中,昆虫除形成解毒酶系以降解进入虫体的外来有害化合物外,同时还存在着清除外来有害物质的自由基,以保护细胞膜系统。昆虫体内的保护酶和自由基在正常生理状态下维持代谢平衡,但杀虫剂、温度、寄主植物等外源逆境能诱导其活性变化。本研究通过对贵州省6地小贯小绿叶蝉种群体内3种主要解毒酶活性和3种主要保护酶活性进行测定,发现清镇和安顺种群的AchE、CarE和GSTs活性均处于全省较高水平,六枝和凤冈种群的活性处于较低水平;清镇和湄潭种群的SOD、CAT和POD活性相对较高,凤冈、六枝和安顺种群的活性较低,可见贵州6地小贯小绿叶蝉种群的体内保护酶代谢存在一定的差异。

昆虫酶活性与昆虫对药剂的敏感性之间有着密切的联系,二化螟对三唑磷产生抗性导致酯酶、多功能氧化酶活性升高;乙酰胆碱酯酶活性随稻纵卷叶螟对氯虫·噻虫嗪的抗药性的升上而上升,在亚致死浓度下的吡虫啉引起果蝇体内GST、CarE活性升高,吡虫啉的胁迫对蜜蜂体内保护酶SOD、POD、CAT均有一个升高的过程。本研究测定了6个地理种群小贯小绿叶蝉对不同药剂的敏感性,同样发现6个种群对同种药剂的敏感性差异为1~5倍不等,且对不同药剂的敏感性水平也不相同。清镇种群对吡虫啉、吡蚜酮的敏感性最低,而GSTs、CarE、SOD和POD活性最高,可见小贯小绿叶蝉体内解毒酶、保护酶活性升高,其对药剂的敏感性水平相对较低。整体来看,贵州茶区小贯小绿叶蝉6个地理种群在酶活性、药剂敏感性等方面存在种群差异性。生产实际过程中使用化学农药进行防治小贯小绿叶蝉时建议根据不同地理种群的抗药性选择防治药剂,以提高防治效果。