轻拂迷雾识先贤

——重建20世纪20年代中外地质先贤云集北京人故乡的一天(上)

于小波

喜欢化石、关注生命历史的朋友们,你们一定知道近一个世纪前在周口店龙骨山发现北京人的传奇故事吧?或许你们还记得当年中外地质先贤云集北京人故乡的两幅照片吧?

这两幅经典照片(见第21页插图),场地相同但细节略异。它们广为流传,分别出现在有关周口店早期发掘的各种书刊中。在照片中,多名经历过北京人早期发掘时代的中外学者,从容自得、满怀信心地聚集在一家叫“刘珍店”的骆驼店院内。这个刘珍店,曾经是一处乡镇客栈,位于坝儿河(现称周口店河)西岸,离周口店龙骨山不远。店内有九间低矮简陋、土墙土顶的房子。途径周口店运送煤炭、石灰的商贩和农家,常在那里歇脚过夜并喂饲驮货的骆驼、骡马。从1927年起,参加周口店北京人早期发掘的中外学者租下了这家骆驼店,作为他们食宿、办公和整理化石的地方。

照片把人们带回到20世纪20年代在周口店寻找北京人化石的难忘时刻。在背后破旧土墙和纸糊木窗的反衬下,这些在中国地质古生物学史上名留千古的中外开拓者,个个显得英姿潇洒、才智杰出。在图1的照片里,人们可以看到中国古脊椎动物学的奠基人杨钟健(左4)和1929年在龙骨山发现北京人头盖骨的裴文中(左1),还可以看到不远万里、分别从加拿大、法国和美国来华探古追梦的人类学家步达生(右3)、古生物学家德日进(右2)和地质学家巴尔博(右1)。照片左侧还有两位年轻学者,分别是1925年进入地质调查所的王恒升(左2)和1928年进入中央研究院地质研究所的王恭睦(左3)。在图2的照片里,原来站在中间的那个高个人物没有出现,而且其他人的姿势和所占位置也略有不同。

这两幅照片是哪一年拍的呢?为什么有这么多位中外学者同时聚集在北京人的故乡呢?图1照片中穿浅色条纹衬衫的高个人物又是谁呢?照片拍摄的时间和裴文中发现北京人第一头盖骨的时间有关吗?在北京人早期发掘的书刊中,还有和这两幅照片相关的其他照片吗?在流淌的岁月中,照片的身世蒙上了一层淡淡的迷雾,让这些令人遐思翩翩的问题,慢慢离开了人们关注的视线。

大多数有关周口店早期发掘的中文书刊,把图1照片的年份标为“1928年”,而中间的那位高个人物则标为“步林”,例如贾兰坡1999年主编的《周口店记事》、黄慰文2007年所著《周口店北京直立人遗址》,以及于小波、陈平富、任葆薏2017年编著的《奠基伟业 传奇一生——杨钟健院士年谱及纪念图集》。《化石》杂志2009年“纪念杨钟健院士逝世三十周年专辑”,把图1照片标为1928年,但其中的人物大多没有标示。

在外文书刊中,图1或图2的照片,有的标为1928年,有的标为1929年,还有的没有标明年份。例如,多拉·胡德1964年撰写的《步达生传记》(Davidson Black A Biography by Dora Hood),德日进基金会1966年出版的英文版《德日进画册》(Teilhard de Chardin Album),贾兰坡和黄慰文1990年所著《北京人的故事》(The Story of Peking Man),以及诺埃尔·博阿兹和拉塞尔·乔昆2004年所著《龙骨山——冰河时代的直立人传奇》(Dragon Bone Hill An Ice-Age Saga ofHomo erectus)。在外文书刊中,《北京人的故事》和《龙骨山——冰河时代的直立人传奇》把图1中间的高个子标为“步林”, 但韦恩·格雷迪1993年所著的《恐龙计划》(The Dinosaur Project)则说中间的高个子“很可能是英国人类学家格拉夫顿·艾略特·史密斯爵士”。

细心的朋友会问:步林是谁?史密斯爵士又是谁?他们和周口店北京人有何关系?高个人物的身份和照片的年份是否相关?照片的年份和背景,又和照片的历史价值有何关联?要回答这些问题,该从北京人发掘的早期历史和当时主要事件发生的时间表说起。

图1

图2

1929年12月2日,著名的中国古人类学家裴文中(1904-1982)院士在周口店发现了震惊世界的北京人(即中国猿人)第一头盖骨。位于北京西南西山脚下的周口店,和几十万年前曾经生活在龙骨山的远古人类,一夜间成了全球学者和媒体关注的焦点。但是,最早拉开周口店古人类化石发掘序幕的是瑞典地质学家、考古学家安特生和奥地利古生物学家师丹斯基。早在1918年,安特生(J. G.Andersson,1874-1960)根据别人提供的线索,在周口店龙骨山附近找到零星的动物化石。20世纪20年代初,安特生安排助手师丹斯基(O.Zdansky,1894-1988)两次在周口店的洞穴堆积中发掘化石。当时,中国还没有自己的学者可以研究脊椎动物化石。周口店发掘的材料被运到瑞典,交由乌普萨拉大学的维曼(C.Wiman,1867–1944)教授和其他学者进行研究。师丹斯基于1923年底返回瑞典,继续在维曼教授那里清理、辨识采自周口店的材料。1926年10月,在欢迎瑞典王储古斯塔夫五世访华的学术讨论会上,安特生宣布师丹斯基发现了来自周口店的两颗类似古人类的牙齿。北京协和医学院的解剖系系主任步达生立刻对牙齿进行了初步研究,并很快在《中国地质学会志》和英国《自然》杂志上公布了这个惊人的消息。步达生(D.Black,1884-1934)是加拿大解剖学家和古人类学家。他在医学院毕业后,曾跟随著名的英国人类学家史密斯爵士(Sir G. E.Smith,1871-1937)学习半年,因此对古人类化石和人类起源产生了极大的兴趣。步达生1919年来华,在美国洛克菲勒基金会资助的北京协和医学院任教,后成为解剖系系主任。

1927年初,步达生申请到洛克菲勒基金会的资金,支持中国地质调查所和北京协和医学院在周口店进行为期两年的合作发掘。经安特生推荐,步林(B.Bohlin,1898-1990)应聘到周口店负责古生物发掘工作。步林刚刚在维曼教授指导下完成了对中国保德等地的长颈鹿化石的研究,并获得博士学位。地质调查所指派地质学家李捷(1894-1977)和步林合作,专门负责地质、地貌调查以及相关的行政事务。步林和李捷在龙骨山每天投入60来个民工,进行挖掘。10月中旬,步林发现了一颗保存完好的古人类牙齿。步达生立刻对这一左下第一臼齿进行了研究。他认为周口店发现的三颗牙齿都确实属于古人类,并以这颗完整牙齿作为正型标本,建立了一个新属新种,即中国猿人北京种(Sinanthropus pekinensisBlack and Zdansky),发表在《中国古生物志》上。步达生又迅速地在国际顶尖杂志《自然》和《科学》报道了这一发现。

当时,在国际古人类学界,有很多人对步达生持怀疑态度。他们认为,以单一牙齿命名中国猿人(俗称“北京人”),缺乏充足的化石证据。从1927年底到1928年底,步达生利用学术休假的一整年时间,周游加拿大、美国和欧洲。临行前,他征得地质调查所所长翁文灏(1889-1971)的同意,把北京人正型标本的牙齿小心翼翼地藏在一个特制的金属项坠中,随身携带,形影不离。他一面要用化石实物争取古人类学界的认可,一面要为申请更多的经费广为游说。

1928年4月,地质调查所派从德国慕尼黑大学归来的杨钟健去周口店,接替李捷,负责发掘工作。杨钟健(1897-1979)院士是在古脊椎动物学领域取得博士学位的第一位中国学者,曾在布罗里教授(F.Broili,1874-1946)和施洛塞(M.Schlosser,1854-1932)教授指导下完成中国北方啮齿类化石的论文研究。同时,从北大毕业不久的裴文中也来到周口店,协助步林和杨钟健工作。这一年,步林、杨钟健和裴文中成了周口店发掘的主要人物。他们在步达生年底返回北京前,又发现了北京人带三颗臼齿的下颌骨和头盖骨碎片等新材料,为以单一牙齿建立的中国猿人提供了更加充实的证据。步达生回到北京后,立刻开始和翁文灏协商,准备向洛克菲勒基金会申请更多的资助,成立一个专门的“新生代研究室”,在中国进行更为广泛的人类古生物学调查,研究中国第三纪(现二分为古近纪和新近纪)及第四纪的化石和与之相关的地层与古环境问题。

1929年初,步林被瑞典探险家斯文赫定(S.Hedin,1865-1952)相中,作为第二批外籍团员,参加中瑞西北考察团,离开周口店。1929年是周口店发掘和中国古脊椎动物与古人类研究取得重大进展的一年。4月初,洛克菲勒基金会同意拨款,以支持新生代研究室的发掘与运作。4月19日,新生代研究室(即现今中科院古脊椎动物与古人类研究所的前身)正式成立。从此,周口店的发掘和整个中国第三纪和第四纪的地质古生物考察均在新生代研究室的框架下进行。新生代研究室以丁文江为名誉主持人,步达生为名誉主任,杨钟健为副主任,德日进为顾问兼客座研究员。丁文江(1887-1936)是地质调查所的第一任所长,是中国现代地质事业的开创人之一。德日进(P.Teilhard de Chardin,1881-1955)是法国天主教耶稣会神父,获得巴黎大学地质学博士,1923年来华进行古生物和地质考察。

随后,步达生启程参加爪哇的第4届太平洋科学会议,而杨钟健和德日进则赴山西、陕西等地考察第三纪地层。于是,1929年周口店的发掘工作主要由裴文中负责。步达生在爪哇会议上得到史密斯爵士对中国猿人鉴定的高度认可和支持。当步达生返回北京时,周口店已经在夏天雨季过后恢复了秋季的发掘,工作进入了当年最为紧张的阶段。发掘一直延续到寒冬时节,直到12月2日裴文中在龙骨山第一地点发现了第一个中国猿人头盖骨。这个震惊世界的发现,让多年来寻找北京人确凿证据的梦想得以实现,为20世纪20年代周口店早期发掘工作画下完美的句号。

从上述北京人早期发掘的时间表看,照片的年份不可能是1928年,因为当年步达生完全不在北京。此外,巴尔博当时也在英国和美国,直到1929年9月才返回北京。如果照片的年份是1929年,那么图1中间的高个人物就不会是步林,因为步林在1929年初即离开周口店,跟着斯文赫定在西北野外工作。这个高个人物也不是英国人类学家史密斯爵士,因为史密斯来华是1930年秋季。当时,德日进正在法国巴黎,陪同史密斯去周口店考察的是巴尔博。巴尔博(G. B.Barbour,1890-1977)是苏格兰裔的美国地质学家,1920年来燕京大学任地质系教授。他曾长期和德日进等人一起在中国进行地质考察,研究地层和沉积问题。从照片中主要人物有据可查的行程表和衣着看,这两幅照片最可能的拍摄时间是1929年秋天!(照片也不会是1929年春天,因为杨钟健春天时在家乡替父亲办理丧事,直到4月中才从陕西返回北京。而且,巴尔博也仍在美国,直到9月中才返回北京。)

图3

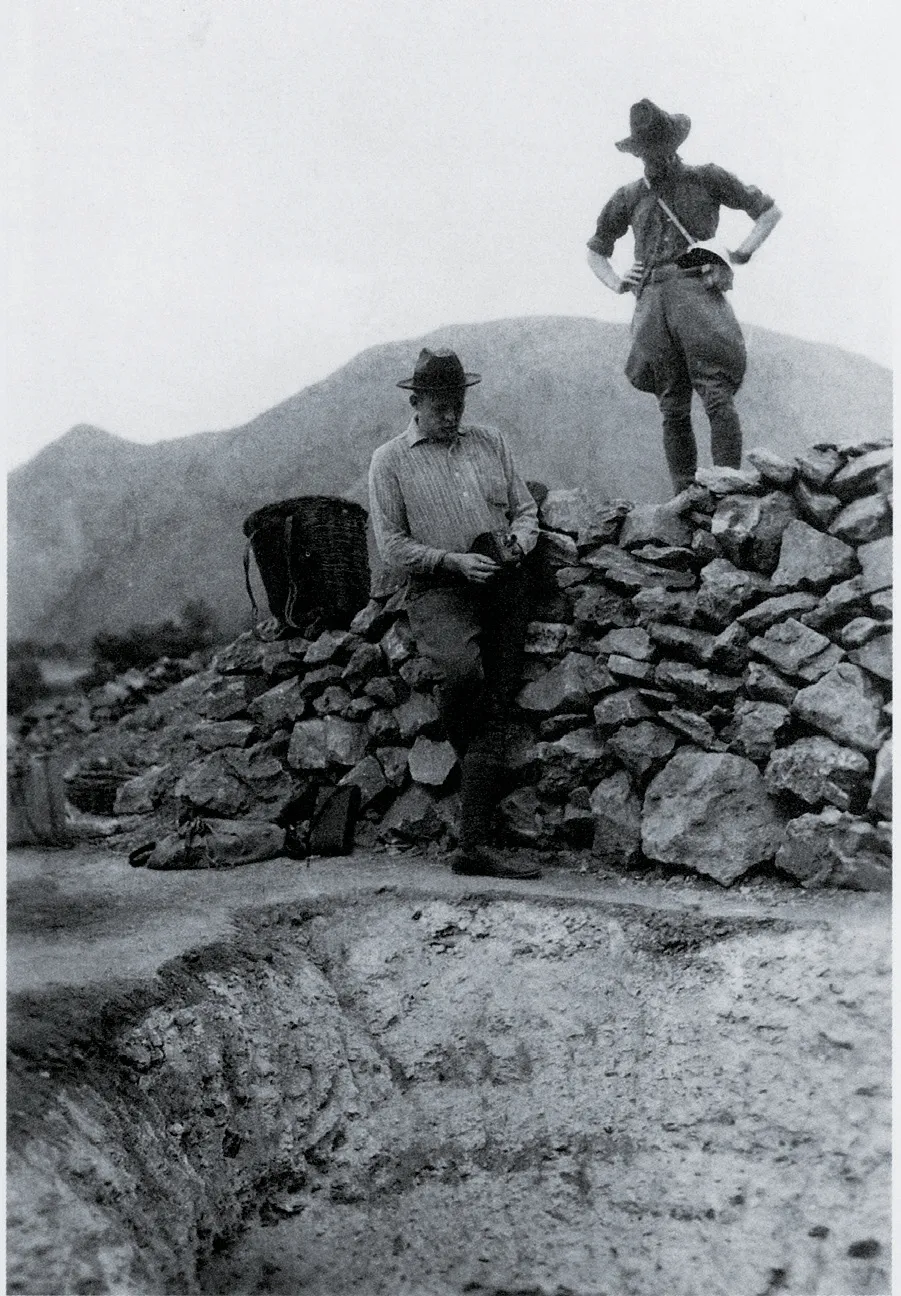

照片拍摄的大体时间确定后,剩下的疑点就是高个人物的身份和照片拍摄的场合或背景。笔者承蒙古脊椎动物与古人类研究所副研究馆员(现退休)、杨钟健院士儿媳任葆薏女士的委托,有幸接触到杨钟健院士遗留的大量照片、书信和日记。在准备撰写《杨老画传》、梳理资料的过程中,笔者要查阅与杨钟健一生有关的各类书刊。一天,笔者再一次翻阅贾兰坡《周口店记事》一书中的照片。贾兰坡(1908-2001)院士1931年开始参加周口店的发掘工作,为中国考古学和古人类学研究做出重大贡献。贾兰坡很多有关北京人的著作,也为后人留下极为详尽的历史资料。在《周口店记事》一书的第22页上,笔者赫然看到照片里有一个神秘的高个人物,身穿浅色条纹衬衫,外加一顶礼帽。他低着头,在远方山峦的衬托下,全神贯注地摆弄着相机。而离他不远的步达生,则身穿深色衬衫,挽袖叉腰,站在发掘工作中剥落移除的碎石堆上(见上图)。照片的图示写道:“步达生(高处站立者)及客人到周口店参观。1929年裴文中摄”。啊,就是这个高个人物!原来,他是步达生的客人!稍后,作者把书往前翻了一页,目光又移到另一张照片上(图4)。这不也是图1、图2中出现过的4个人物吗?虽然是侧影或者背影,他们的衣着特征和图1、图2别无二致——从杨钟健的绑腿、到王恒升的高靴,从巴尔博的翻边靴子、到德日进解开纽扣的戎装!不同的是,他们四人都戴着帽子,遮挡野外的阳光。照片的图示写道:“杨钟健(左2)、德日进(左3)、王恒升(左1)及燕京大学地质学教授巴尔博(左4)在一起。”王恒升(1901-2003)是地质学家和岩石学家、矿物学家。他1925年北大地质系毕业后,即进入地质调查所,曾赴中国很多地区调查地质和矿产资源。

图4

故事讲到这里,图1、图2中的人物,大多在图3、图4中有了交代。裴文中是图3镜头背后按下快门的摄影人,只有王恭睦的角色不得而知。王恭睦(1899-1960)是地质古生物学家。他是杨钟健的北大地质系同学,然后又和杨钟健一道赴德国慕尼黑留学。他在杨钟健之后回到中国,进入成立不久的中研院地质研究所。和图3、图4相比,地质先贤们在图1、图2的衣着,显得更加端庄整洁。他们的衣物和鞋靴上,似乎看不到从野外工作归来时沾上的泥土尘埃。或许,图1、图2是地质先贤们抵达刘珍骆驼店、准备野外出发前拍摄的照片?他们脸上洋溢的自信与潇洒,或许来自他们出征前热切的期盼?

至此,在周口店北京人故乡同一天拍摄的四张照片,像在光阴溪流中漂散的几片秋叶,又重新汇聚到一起了!看到这里,刨根问底的细心读者要问:那这四张秋日的照片,究竟是哪一天拍的呢?这些地质先贤为什么会同时聚集在北京人的故乡呢?你有更“实锤”的证据,让我完全信服这段感人的回顾吗?