萍飘梗泛 晓风萧爽

【摘 要】《吴郡重修大成殿记》是米友仁笔墨在苏州的遗存,米友仁书法既有米芾的言传身教,又有师友的指点提携,更得益于视野的博闻强识。从《吴郡重修大成殿记》的书写背景入手,通过章法、笔势、结字来研读《吴郡重修大成殿记》,米友仁的书法继承其父捭阖开张的字势,在以清瘦纤细为主的南宋书坛上别具一格。米友仁书法延续了北宋“尚意”书风,融进了更多的情感与性情,他的作品因“情”生“意”,“意”借笔“发”,“发”自率意,这是米友仁独立于书法史的真正价值。

【关键词】米友仁;米芾;《吴郡重修大成殿记》

【中图分类号】J292.1 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2021)90-0030-05

【作者简介】王友良,苏州大学艺术教育中心(江苏苏州,215004)教授,苏州科技大学书法专业兼职教授,苏州哲学社会科学专家库成员,中国书法家协会会员,中国标准草书学社社员,《艺术中国》特约编辑。

《吴郡重修大成殿记》是米友仁笔墨在苏州的一个遗存。历史上,米家与苏州有着深厚的情缘,也正是米家人对苏州有着不一样的情谊,加之米友仁受命为高宗赵构鉴定法书,苏州大成殿落成,邀请他书写碑记自然是情理之中的事。《吴郡重修大成殿记》现存苏州碑刻博物馆。碑文内容是南宋郑仲雍所撰写,翟奢年篆额,正文由米有仁书写。南宋绍兴十一年(1141年)由徐实刊刻。碑文记述了南宋绍兴年间,平江知府梁汝嘉重修苏州文庙大成殿的来龙去脉。

一、米友仁书事记略

据《全宋词》介绍,米友仁,字元晖,号懒拙老人,生于熙宁五年,力学嗜古,亦善书画,世号“小米”。米友仁是一位早慧之才,19岁的时候,米芾将他所作《楚山清晓图》献给宋徽宗,就得到了宋徽宗的赏赐。关于米友仁,后世对其研究多集中在绘画方面,盛赞其山水画脱尽古人窠臼,发展了米芾技法,所作用水墨横点,连点成片,虽草草而成却不失天真,运用“米点皴”加渲染之表现方法抒写山川自然之情,世称“米家山水”,对后来“文人画”影响较大。论及米友仁的书法,大众认为米友仁几乎是亦步亦趋地学他的父亲(米芾)。关于米友仁的学书经历,有三方面的经历值得我们关注。

1.米芾的言传身教。家族式艺术传承的绵延,是中国艺术史上几种长期持续发展的模式之一。赵宋一朝优渥士人,文人家族较前代大大增加,文坛有苏洵、苏轼、苏澈父子文豪,书画界有黄筌、黄居寀父子,郭熙、郭思纂父子,李虚一、李公麟等。而米芾、米友仁父子也是其中的佼佼者。米芾的书法先是学习唐人,发现唐人的书法不如晋人那样天真自然之后,就开始直溯晋人。大体上米芾以二王为宗,尤其钟情于王献之。米友仁书法属于家学传承,米芾自己在《叔晦帖》中说:“仆之子鳌儿、洞阳、三雄。”鳌儿就是长子米友仁。作为米芾的长子,他无疑蒙获了父亲米芾的更多关照,他在绘画和书法艺术上也必然受到父亲完整而一手的口传身授,处于米芾创造的“一日不书,便觉思涩”的氛围。而血缘的传承,也导致米友仁对米芾的效仿,所谓“元晖深得南宫笔法,非特能继其家声”。

2.师友的指点提携。米芾有诗曰:“携儿乃是翰墨侣,侠竹不使舆卫将。”从诗中,可见米芾在游历会友过程中,米友仁是一个重要的伴侣。有一件事情不能不提,元祐六年(1091年),米芾在润州州学教授任职期满,赴京听命,这种机会,对封建时代官员而言,是一个拜谒权门、游历切磋艺事的契机。此时,米友仁17岁,即将成人。这次,米芾带上了米友仁。米芾一直有“誉儿癖”,带米友仁进京,无疑是对米友仁艺事才能的肯定,此次米芾拜谒交流的除时任宰相吕大防外,还有翰林学士苏轼和苏门学士之首的黄庭坚。这次进京,未见吕大防、苏轼等与米友仁的相关记载,但黄庭坚对米友仁的指导是肯定的。黄庭坚夸米友仁书法不入凡俗,笔力能抗鼎,将来必有成就。黄庭坚藏有一方古印,是汉代的铜质官印,上面镌有“元晖”篆书,为表示对米友仁的喜爱,黄庭坚把这方印送给米芾,建议米芾以印文“元晖”为米友仁的字,还赠诗一首:“我有元晖古印章,印邧不忍与诸郎。虎儿笔力能扛鼎,教字元晖继阿章。”虎儿,就是米友仁的小名,而“元晖”即“朝阳”,可见黄庭坚对米友仁的希望。至于苏轼,他前后十余次到润州,多次与米芾相见,不难推想对米友仁的指点。有明确记载的一次,是元祐八年(1093年),苏轼到雍丘与米芾见面,米友仁20岁,刚刚及冠,就用黄庭坚送他的那方古印的印文“元晖”做了表字,米友仁把自己的书法让苏轼指点,苏轼夸其字有乃父之风,显功力。

3.视野的博闻强识。北宋宣和四年(1122年)米友仁应选入掌书学,南渡后备受高宗优遇,官至工部侍郎、敷文阁直学士。高宗赵构曾命他鉴定法书,高宗看中的是米友仁对书法的眼力与见解,也正是这个经历,使得他有更多的机会浏览前贤经典作品。饱览前贤法书,明代张丑在其《清河书画舫》记载了一个例子,米友仁看到高宗喜欢书画,就将家藏李邕《永康帖》献给高宗,高宗便将自己临写的王羲之《乡里帖》赠米友仁,可见君臣的相知相得。宋高宗垂精翰墨,但史载“高宗每搜访至书画,必命米友仁鉴定题跋”,这充分印证了米友仁在书法方面的地位和独具的慧眼。文献资料载,米友仁所鉴定的书画包括六朝书法、唐代书迹、米芾所临摹晋唐法书及其简牍信札。存世的米友仁鉴定的题跋墨迹有隋贤《出师颂》、颜真卿《自书告命》《竹山堂连句》、怀素《苦笋帖》、唐写本《说文解字本部残卷》、杨凝式《神仙起居法》、米芾《研山铭》等。米友仁过目了大量的集中于内府的历代经典书法,一方面可以想见对米友仁书法潜移默化的熏陶;另一方面,也可以看出米友仁对书法认知的权威。

二、《吴郡重修大成殿记》书写背景

米友仁作為宋代书画家,其存世作品多为绘画,单纯的书法作品不多,特别是大幅作品更是少之又少,大多以题跋和题画的形式出现。《吴郡重修大成殿记》作为米友仁的一幅大规制书法作品,虽然是以碑刻方式存在,摹勒刻制难免失神走样,但总体风格依然可以清晰把握,所以,对于研究考察米友仁书法,依然显得不可多得。大成殿指的是苏州文庙府学中的一座主体建筑。从宋代到清代,苏州文庙府学布局日臻完善,形成了以两条中轴线为标志的两大建筑群体。左路就是以大成殿为中心的孔庙建筑群,右路是以明伦堂为中心的府学建筑群。含有棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠、七星池、明伦堂等建筑。

从《吴郡重修大成殿记》中可以得知,此事发生在南宋绍兴十一年(1141年)。碑文传达了如下信息:一是交代重修缘起。从唐代以来,苏州都有祭奠孔子习俗,苏州文庙规制宏大,因金兀术南侵扫荡而荡然无遗,虽在荆榛瓦砾之馀修复学宫,但大成殿却一直未予重修。二是交代修建过程。宝文阁直学士梁汝嘉治理苏州,认为夫子之祀是教化所基,尤其应该严谨,拜跪荐祭之地简陋这是一种失职,于是与僚吏谋划,“搜故府得遗材逾千枚,取赢赀以给其费,鸠工庀役,各举其任,几月讫工,民不与知。像设礼器,百用具修,至于堂设廊序门牖桓牆,皆一新之,无複兵火凋残之象。”三是交代重建意义。重建后的大成殿雄伟闳阔,看了令人不想离开。重修大成殿正是恢复旧观,彰显圣人高风,教化吴域之举。

艺术的发展受政治、经济等多方面的影响。书法风格的形成虽是极其复杂的,但也与书风赖以生存的时代无法脱钩,承受时代赋予的特征。《吴郡重修大成殿记》碑文内容,正好成为观照米友仁书写此碑的社会背景。时值两宋交替之际,社会动荡,文化受创,尤其是“靖康之变”,宣和内府所藏历代书籍、古器书画尽数遭劫北运。随着宋室南渡,大批北宋书家随之而往。南宋政权处于与金、元对峙下,初期“国步艰难,军旅之事,目不暇给”,饱经战乱后的南宋初期的书坛,对于书法的热情已大不如前,盛行于北宋的“尚意”书风也成为南宋书坛的主要基调,以米友仁为代表的一批书家自然成为“尚意”书风的践行者。到南宋绍兴年间,南宋虽偏安一隅,但较之前期社会已渐趋稳定,高宗开始对本朝书法寄予厚望,希望能达到晋室南渡后书坛繁荣之景。高宗《翰墨志》说道:“以六朝居江左皆南中士夫,而书名显著非一。岂谓今非若比,视书漠然,略不为意?”文献称,高宗稍有闲暇,“亲御毫素,并加临写”,元代吴师道说:“米公既被徽宗显赏,高宗初爱黄,后尤嗜米至贵。”帝王的影響力无疑是巨大的,于是涌现出一批学黄、米的书家,而其中学米尤众,米友仁依靠着与米芾书体面貌相同的书风,自然得以在南宋书坛得一席之地,包括他仕途的顺风顺水,一定程度上也得益于此。《吴郡重修大成殿记》就是在这种社会背景下由米友仁书写而成。

三、《吴郡重修大成殿记》风格研读

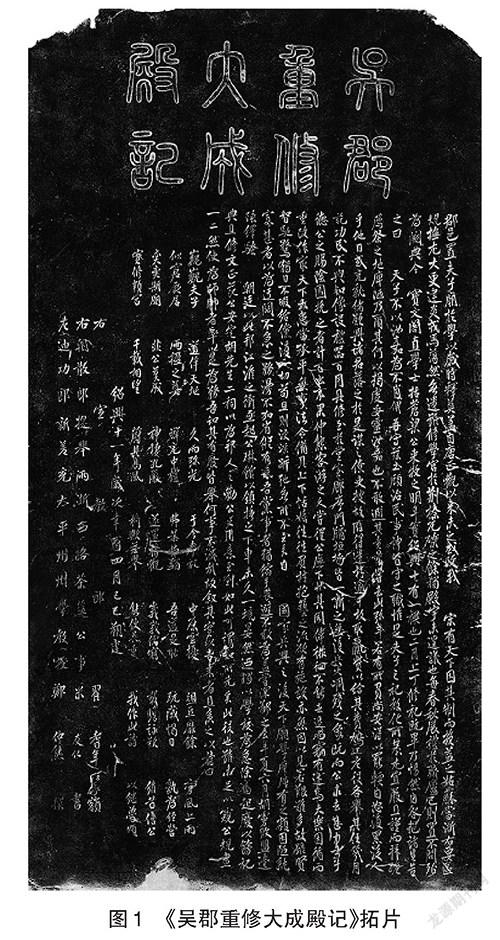

《吴郡重修大成殿记》碑(下页图1),高182 cm,横96 cm,正文行书22行,每行44字,共788字。一览之下,整幅行书沉着痛快、飞扬跌宕,既有唐代书法的规整严谨、大气厚重,又不乏晋代人的潇洒飘逸、平淡自然,有米芾风神,亦有自己的面貌,在体现南宋对北宋“尚意”书风的延续上,《吴郡重修大成殿记》堪称代表之作。下面,从章法、笔势和结构上进行研读。

1.章法。《吴郡重修大成殿记》注重一气呵成的整体感,通篇通畅自然,无刻意修饰,如行云流水。字与字虽然没有视觉上直观的连带关系,看似字字独立,却又有一种看不见的东西将其完美地融合在一起。整幅作品中单字左倾态势占大多数,但偶尔的右倾反而使作品变得活泼而有动感,如第七列中“無複兵火凋残之象。既而,公求去甚力”句,“残”“求”二字,在整列中起到一种动态中的平衡,有一种视觉上的跳跃感,也正是这种布局,使得作品的字节犹如音符,产生一种节奏(图2)。这点上,米友仁较好地掌握了米芾的章法技巧,以米芾的《研山铭》为例,起首“五色水浮”四字中,“五”“浮”二字与“色”“水”的字势就构成对比,使得作品稳健中又不失活泼(图3)。《吴郡重修大成殿记》在字的姿态上动感丰富,显得率真自然,极具精气神。

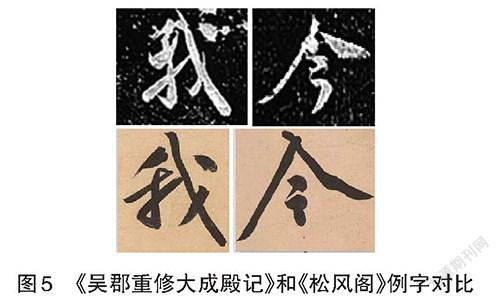

2.笔势。世人对米芾的评价是“八面出锋”,这与米芾善用侧锋有关,他注重线条的粗细变化,让字的线条保持一种张力,典型的代表作比如《多景楼》,点画刀劈斧斫,笔力险劲,气势磅礴。《吴郡重修大成殿记》与之相比,则在笔法上呈现另一种气象,在变化多端、灵活生动的笔调中多了一种闲适与自如,正如米友仁在词中写到的情景“晓风萧爽韵疏松”“萍飘梗泛前人语”。“晓风萧爽”,不是米芾的沉着粗涩,而是独有一种活泼烂漫,恰似柳条,欹侧生姿;“萍飘梗泛”,不是米芾的笔势张扬,而是体现米友仁起伏的郁勃风致和迅疾飞扬的神气,这无疑受到了黄庭坚长枪大戟的影响。前者,可以从《多景楼》中“秋”“未”“下”“天”与《吴郡重修大成殿记》中这几个字的比较中一目了然(下页图4)。后者,可以与黄庭坚的《松风阁》中“今”“我”字做一比较(下页图5)。如果说,米芾用笔“刷”字,让人体会其写字的畅快淋漓、不拘一格,追求的是一种“劲道”,那么在米友仁,则体现为率意自然中讲究一种“精到”。

3.结字。笔画结字上米友仁承继了米芾方圆并用、变化跌出的率意风致,方中有圆、圆中寓方,显得结字张力十足。姜白石《续书谱》中所说:“方者参之以圆,圆者参之以方,斯为妙矣。然方圆曲直不可显露,直须涵涌而一出于自然。”在《吴郡重修大成殿记》中,通篇有一种笔画显得很特殊,就是“捺”画的处理。这个笔画典型体现了米友仁“涵涌”又“出于自然”。捺有正捺、反捺、平捺。《吴郡重修大成殿记》正文788字中,凡是出现捺画的,大多被米友仁处理成了反捺。米友仁笔下的反捺,基本都是尖入回收、或尖入尖出。这两种方式体现出米友仁字体独有的仪态和变化的细腻,增强了笔画的表现力。尖入回收,收笔含蓄蕴藉,其笔势内敛又有一种破囊而出的内在力量,暗合了米芾倡导的“肉须裹筋,筋须藏肉”;尖入尖出,则将笔画处理成兰叶状,信手拈来,飘逸清新(图6)。

在结字的形态上,《吴郡重修大成殿记》与米芾作品中俯仰、向背、顿挫、穿插方面相比,少了一些险劲弹性,多了一些柔婉。整篇作品的结字形态以竖列的长方形为主,缺少了米芾大小错落的神采。这些风格的形成与米友仁稳健内敛的性格有密切关系,也可能其他书家对他产生了影响。

四、米友仁书法后世影响

“心既贮之,随意落笔,皆得自然,备其古雅。”这是笔者研读《吴郡重修大成殿记》后中的总体感受。应该说,在南宋书坛上,米友仁的书法还是不能被轻视的。他继承其父捭阖开张的字势,毕竟在以清瘦纤细为主的南宋书坛上别具一格。虽然在高宗的示范带动之下,南宋一流书家如吴琚、张即之、范成大等都学米字,但米友仁却引导高宗将心摹手追的脚步从米芾上溯到更为久远的晋唐。米友仁书法延续了北宋“尚意”书风,融进了更多的情感与性情,他的作品因“情”生“意”,“意”借笔“发”,“发”自率意,这应该是米友仁独立于书法史的真正价值。

【参考文献】

[1]刘正成.中国书法全集·米芾[M].北京:荣宝斋出版社,2005.

[2]周兴禄.米芾研究[M].北京:人民文学出版社,2018.

[3]脱脱,等.宋史卷二零二[M]//宋史.北京:中华书局,1977.

[4]赵构.翰墨志[M]//华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社.1979.

[5]吴师道.礼部集:卷18[M].长春:吉林出版集团,2005.

[6]卢辅圣.中国书画全书:第1册.米芾.海岳名言[M]//.上海:上海书画出版社,1993.

[7]华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979.

1414500511363