减盐策略及低钠盐研究进展

张杰,赵志峰*,郝罗,周宁,吴斌,邓梓江,汪安银

(1.四川大学 轻工科学与工程学院,成都 610065;2.宜宾丰源盐业有限公司,四川 宜宾 644000;3.成都康乐汇食品有限公司,成都 611247)

2020年3月9日-15日,是第14个“世界减盐周”。世界卫生组织建议成年人每人每天食盐的摄入量不超过4 g。《中国居民膳食指南》在评估我国居民食盐摄入量及饮食习惯等基础上,提出成年人每天食盐摄入量不超过6 g[1]。而中国居民营养状况调查显示:我国居民实际每日盐平均摄入量在12 g左右。食盐摄入过多可导致血压升高,并增加脑卒中、胃癌、心脏病、骨质疏松等疾病的患病风险,全球每年有大约300万人死于高盐饮食引发的疾病[2]。随着人们对高盐饮食所带来危害的意识的提高,人们越来越注重健康饮食,提倡减盐、低盐,减盐指减少食物中的钠,低盐就是要低钠。因此,减盐不仅仅是减少食盐摄入,还包括减少一切钠的摄入。我们在核算每日钠的食用量时只有把馒头(小苏打)、罐头肉(谷氨酸钠)、火腿(谷氨酸钠)等食品中的隐形钠也一并计入才是合理的。

有研究表明钠摄入总量的5%~10%为吃食物时

自己添加,5%~10%为天然食材本身含有,80%以上来源于各种加工食品(预包装食品)[3]。因此,各种加工食品是消费者摄入盐的重要来源。为了控制我国居民每人每天的食盐摄入量,我国在2018年4月召开了《中国工业减盐指南》大会,提出了我国食品工业减盐的原则和技术程序,以求实现2030年全国人均每日食盐摄入量降低20%的目标。

目前,已有不少关于低钠盐和低钠盐食品的研究报道。本文在已有的研究基础上,对降低食盐摄入的必要性,以及现有的减盐策略进行了论述,并且对低钠盐的研究现状(非钠盐类替代物、咸味肽、风味改良剂)进行了重点论述,以期为低钠盐的产品开发提供理论参考。

1 食盐的作用与危害

1.1 食盐在人体中的作用

食盐是维持人体器官正常运作的重要组成成分,是维生素、矿物质和氨基酸等人体必需营养元素的重要载体,具有维持人体体液平衡、调节生理功能、维持酸碱平衡等重要作用。食盐在人体中可解离成Cl-和Na+,两种离子具有不同的生理功能,Na+能维持血压平衡稳定,调节人体内血液流量并参与神经脉冲信号的传递,是人体新陈代谢不可或缺的重要物质;Cl-可调节人体细胞与周围水分的渗透压,并与Na+一起保持血液的酸碱平衡。如果人体缺乏盐分,就会出现肌肉痉挛、全身无力、食欲不振、恶心呕吐等症状,长期缺乏还会导致其他疾病的产生[4]。

1.2 食盐在食品工业中的作用

食盐作为咸味剂,除了提供咸味,起到调味的作用,在食品工业中还会对食品的质构特性、理化特性和贮藏特性产生影响。

食盐对食品的质构和理化特性也有重要影响。当食盐添加到制作面条用的面团中,可以通过强化面筋的网络结构,达到增强面团粘弹性、韧性的作用,并降低面条加工过程中的断条率。陈洁等[6]通过测定拉面面团的揉混特性、流变学特性和网络结构发现,当食盐添加量大于5%时,面团的延展性显著增加。除此之外,食盐溶解后,解离产生的Na+和Cl-可影响食品物料的介电特性,可以改变微波对鸡胸肉的加热效果,并且随着食盐添加量的增加,鸡胸肉的蒸煮损失会逐渐降低,并很好地改善鸡胸肉的质构[7]。分析食盐能够改善肉制品的质构,提高持水性的主要原因是:食盐能够提高肌肉组织间水不溶性蛋白的溶解能力,使肌肉蛋白能够包裹脂肪颗粒,从而增强肌肉组织间的凝聚性,提高持水力。

食盐对食品还有一定的防腐性。在食品科学不是很先进时,食盐常被用于延长食品保质期,主要机理是通过渗透作用,降低食品水分含量,减少可被微生物利用的水量,或者直接作用于微生物,改变其细胞内外渗透压,导致脱水死亡。在真空包装的食品中,由于没有氧气,因此厌氧菌的生长是该类食品最严重的威胁;食盐对厌氧菌肉毒杆菌的生长有一定的抑制作用,因此它也能有效延长真空食品的保质期[8]。

由于食盐对食品的感官特性、质构特性、理化特性和保藏性均有一定的影响,因此在制定减盐策略或者开发低钠盐产品时必须综合考虑。

1.3 过量食用食盐的危害

由于适当的食盐具有保持血液酸碱平衡、调节细胞与血液渗透压和参与神经冲动传递的作用。因此,过量摄入就会造成相应的机体紊乱,引发不良生理反应,损害人体健康。当食盐摄入量过多时,Cl-会进入胃粘膜,促进胃酸分泌,过多胃酸会导致胃粘膜受损、出血、肿胀,最终导致胃溃疡或者胃炎。过多地摄入食盐,还会导致体内的血液渗透压升高,机体必须从细胞和组织外吸收大量水分,因而造成细胞脱水,人体内的血液循环量急剧增加,引发心衰、心血管疾病等;长期高盐饮食还会加重肾脏的排钠负担,并且每排出1 g Na+会消耗26 mg Ca2+,消耗人体钙质,最终引发人体骨质疏松[9]。

近年来,随着人类健康意识和生活水平的提高,人们对食品品质的要求也越来越高,不仅要健康还要美味。因此,在保持咸味的基础上“减盐不减咸”,促进健康营养饮食,研发新型食用盐已成为亟待解决的问题。

2 减盐措施

虽然食盐在食品加工中具有举足轻重的作用,但是高盐饮食对人体造成的不可逆转的危害不容忽视。截至目前,全世界已有超过一半的国家推行了减盐的措施与行动。芬兰是最早推行减盐计划的国家,早在1970年就发布了“减盐令”,有数据表明,到2002年,芬兰人食盐的人均每日摄入量由1979年的12 g降低至9 g。澳大利亚和美国等国家也分别在2006年和2008年提出减盐计划。而我国明确提出减盐计划则是在2017年,由国务院印发的《国民营养计划(2017-2030)》中提出了2030年实现全民人均每日食盐摄入量降低20%的目标,进一步明确路径却是在2018年4月《中国食品工业减盐指南》的讨论会上。

(2)当施工地点位于交叉区域时,在施工场所的前后都应放置减速慢行的标志,除此之外还应放置限速的标示牌,如果标示牌出现位移的状况,应及时进行调整,恢复原样。

目前已有的减盐措施包含:①减少食盐添加量:通过逐步减少产品中的食盐含量使消费者慢慢适应;②改善加工工艺:通过高压或者超声技术改善盐的扩散性,增强人体的咸味感知;③优化食盐物理形态:其原理与改善加工工艺相同,均是提高食盐在介质中的溶解度,从而来增强人体的咸味感知;④开发食盐替代物低钠盐,用不含钠的咸味物质部分替代氯化钠,达到“减盐不减咸”的目的。以下是对每种措施国内外研究现状的论述。

2.1 减少食盐添加量

2003年,英国提出隐形减盐,即通过食品加工业对食品制作过程的改良、食品标签明确食盐含量和直接减少食盐添加等措施,在不影响人们对食品咸味感知的情况下降低食盐摄入量。这种方法的缺点是耗时长,并且对食盐的减少量有一定要求,因为食盐添加量的减少除了会影响食品的感官特性外,还会影响食品的加工特性、质构特性和防腐性。Aaslyng等[10]研究了食盐添加量的降低对热狗肠、火腿、培根和Salami香肠出品率、感官特性、保藏性等的影响,结果表明当降低Salami香肠和培根中的盐含量(从2.2%降至1.7%),会引起其感官特性、出品率、贮藏性的显著改变,但对火腿和热狗肠没有显著性改变。由此可见,食盐添加量的降低对不同食品体系的影响不同。通过直接减少食盐添加量的措施来达到减盐的目的,应该建立在科学合理的实验设计上(如建立在通过保质期测试、质构测试和风味测试等检测指标的理论基础上)得出结论,而非随意地降低添加量。

2.2 通过高压或超声技术改善盐的扩散速度

消费者对加工程度较低、保质期较长的食品的需求刺激了非热加工技术的发展。热加工技术可以有效地延长食品保质期,但是由于杀菌强度高,杀菌后食品的色泽、风味、质构等会有不同程度的损失,难以满足人们对食品品质的高要求,然而非热杀菌技术(温度低于巴氏杀菌温度),在保证食品中有害微生物被杀灭的同时,还能维持食品较好的口感、质地。非热杀菌技术包括:高压、辐照、脉冲电场和超声技术等,每一项非热杀菌技术都有其特定的应用领域,其中高压和超声技术可用于低盐食品的加工。

高压技术的压力范围在100~1000 MPa,此压力下能够很好地杀菌、灭酶,并且可以最低程度影响食品的色泽、风味、营养特性和质构特性。有研究表明,肉制品加工中,食盐的含量影响肌原纤维蛋白的溶解性,在一定范围内,食盐含量越低,肉制品的凝胶性越差;而高压技术可以增强肌原纤维蛋白的溶解度[11],并且高压技术还有很好的灭菌作用,主要是因为高压破坏了细菌结构,使之更容易受到外界环境的影响。此外,高压技术还可以提高人们对咸味的感知,这种“盐度的自然增加”可能是由于钠离子和蛋白质结构相互作用的改变而引起的,这种改变可导致食物中的钠向舌头上的味觉感受器释放更多,从而产生更咸的味道。因此,可以很好地将高压技术用于低盐食品的生产。

另外,超声技术作为一种非热食品加工技术,因其具有加快食盐扩散和杀灭微生物的作用,也常被应用于低钠食品的生产。超声技术的频率大于20 kHz,在食品工业中它使用的参数范围为强度大于1 W/cm2,频率在20~100 kHz之间。超声杀菌的原理主要是因为声波传播过程中的空化效应和机械效应[12]。在食品加工过程中使用超声波可以使盐在食物组分中分布得更好,并且即使在总体NaCl含量较低的情况下也能产生较高的盐感知。蔡华珍等[13]利用超声技术加工鲜肉制备腊肉,发现腌制前对鲜肉在超声功率93 W下处理3 h,可以在不影响产品感官质地的情况下,有效降低食盐的使用量。

因此,为了弥补降低食盐添加量对食品感官特性、质构特性和保藏特性的影响,可以结合高压、超声处理等新技术在降低食盐添加量的同时保证加工食品的品质。

2.3 优化食盐的物理形态

人体对固态食盐的咸味感知强度会随着食盐晶体形状和大小的不同而变化。通过改变食盐颗粒的大小或者形状可以改变食盐在口腔中的溶解速度,从而影响人体口腔对咸味的感知,Rama等[14]发现,相同的咀嚼次数,较小的食盐晶体可以更快地溶解到唾液中,使人体产生更强的咸味感知,从而降低食盐的添加量。

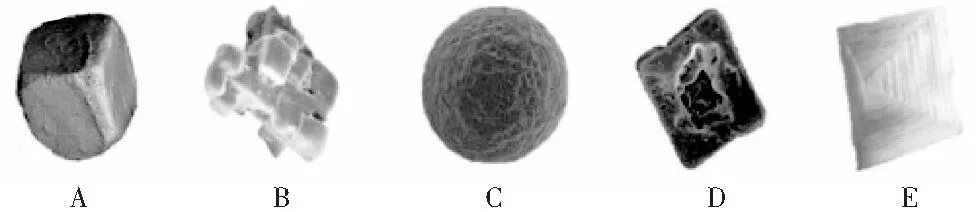

在不影响咸味的情况下,盐的晶体结构的改变也会影响食盐的添加量。由于不同结构的盐在唾液中的溶解度不一样,相对于颗粒状或其他立体结构的食盐晶体,片状的盐溶解速度更快,人体对其的咸味感知更强。市场上可以买到的改性盐晶体是由Cargill公司生产的Alberger®Flake盐(见图1中B,E)和Star Flake®盐(见图1中D)[15]。Alberger®Flake盐(见图1中B,E)比表面积大,为片状结构,常用在肉制品的制备中,表现出比普通颗粒状食盐晶体(见图1中A)更好的结合性,可以使水分子间结合得更加紧密,有效降低蒸煮损失。Tate & Lyle's SODA-LO®盐(见图1中C)为球形,比表面积大,溶解性好,可以增强人体对咸味的感知,该产品可以应用于不同的食品加工领域,能减少25%~50%的食盐添加量。Star Flake®盐(见图1中D)为颗粒片状结构盐与真空颗粒盐结构的结合,表现为比表面积大、密度小和较优的溶解性,其溶解速度是颗粒块状食盐的2倍。

图1 食盐的不同晶体结构

2.4 食盐替代物研究现状

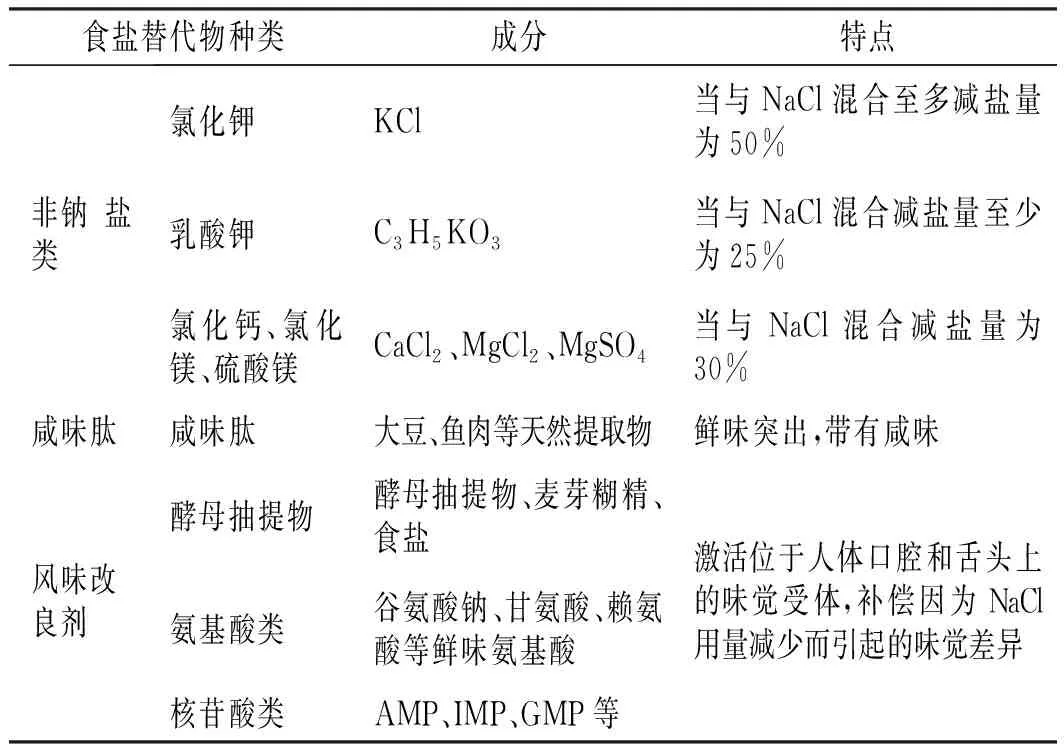

减少食盐添加,但又不影响消费者的感知是“减盐不减咸”的最终目的。通过逐渐减少食盐添加量来降低钠的摄入,具有一定局限性,因为逐渐减少耗时较长,而且受食盐对食品品质的影响,减少量有限;通过新型加工处理方式辅助降盐或者改变食盐结晶形态增加其溶解度降盐,均存在应用领域受限、生产成本高的缺陷。食盐替代物是指一类与氯化钠性质相似,可以呈现咸味的金属盐类,例如镁盐、钙盐和钾盐等,或者是可以呈现强烈鲜味且兼备咸味的肽类,它们虽然具备咸味但是不含钠离子;以及风味改良剂类,通常是一些酵母抽提物或者氨基酸类,可以激活口腔和喉咙的咸味受体,弥补盐的减少带来的味觉差异。现有常见食盐替代物的种类见表1。

表1 食盐替代物的种类Table 1 The types of salt substitutes

2.4.1 非钠盐类替代物研究现状

在食盐替代物的研究开发中,利用镁盐、钾盐和钙盐等替代部分钠盐最为常见,其制备技术的关键是控制好非钠盐与食盐的复配比例。

氯化钾和食盐氯化钠的性质最为接近,最适合用于替代盐的生产。有研究对氯化钾和氯化钠的防腐特性进行了对比,发现氯化钾与氯化钠在抑制嗜水气单胞菌属(Aeromonashydrophila)、阪崎肠杆菌(Enterobactersakazakii)、福氏志贺氏菌(Shigellaflexneri)和部分金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus)的生长效果上相当[16]。赵春波等[17]分别用10%、20%、30%、40%、50%的氯化钾替代食盐,并观察其对猪肉肠质构、pH、保水性和感官特性的影响,研究发现由不同替代分数的氯化钾制备的食盐对猪肉肠的pH和质构无明显影响,而保水性随替代分数的增加而增加,感官特性在替代率为50%时最差。因此一般建议氯化钾的使用量控制在25%~40%,超过50%就会呈现明显的苦涩味和金属味。

除了钾盐、镁盐和钙盐也可以用作食盐的替代物,但是由于镁盐和钙盐咸度不够,且镁和钙比钠具有更高的电荷密度,从而增加了其穿透腌制品的难度,因此常常需要配合钾盐一起用作食盐的替代物。Alino等[18]用15%氯化钙、25%氯化钾和5%氯化镁替代45%的氯化钠,通过测定腌制里脊肉的理化指标和微生物指标发现与仅含氯化钠的组相比无显著性差异,可见替代盐可以达到与食盐相同的抑菌效果。Lorenzo等[19]通过测定西班牙火腿的感官特性和蛋白质与脂肪的水解性来研究氯化钾、氯化钙和氯化镁代替氯化钠的合适比例,研究发现当氯化盐类的替代比大于40%以上时就会出现明显的苦味。除了将无机盐用于替代盐,也有学者将有机酸盐用于食盐替代。乳酸钙常在肉类加工中替代部分食盐使用,因为它具有一定的咸味且具备一定抑菌性,可以弥补由于食盐添加量减少引起的风味不佳和食品安全性得不到保障的问题。林巧[20]选用乳酸钙部分替代食盐制备板鸭,通过对比不同替代比例板鸭的pH、水分含量、酸价和风味等的变化,确定最适乳酸钙替代比例为25%~30%。

非钠盐虽然能为降低各种食品中的含钠量提供一种解决办法,但是受到其应用的局限性和功能的差异性,在使用时应配合使用,进行优化互补,使各自替代功能达到最优。

2.4.2 咸味肽研究现状

呈味肽是指分子量小于3000 u的寡肽,可以通过氨基酸合成或者酶水解得到。呈味肽分为风味前体肽和特征滋味肽。咸味肽就是特征滋味肽,其咸味主要与各种阳离子有关,阴离子只是起到修饰的作用。人体对咸味的感知主要由两种途径介导:一种是上皮细胞阿米洛利敏感的钠离子通道,选择性地响应钠离子;另一个通道是宽范围的钠离子通道,对阳离子的类型没有要求[21]。由此推测出人体对咸味肽咸味的感知符合第二种途径。咸味肽最早是在1984年酪蛋白水解物中发现的,随后也有研究者从天然动植物中提取出咸味成分。Zhu等[22]在无盐酱油中发现了3种具有咸味的肽:Phe-Ile、Ala-Phe和Ile-Phe。Zhang等[23]以海藻、蛤壳、海带和乌贼骨等9种动植物的水提液为原料制备咸味肽,可以使食盐含量降低27%。Schindler等[24]通过胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶水解鱼肉蛋白制得咸味肽,经进一步分离纯化得到L-精氨酸和精氨酰二肽(RA、AR、RP、RS、RG、RV、VR、RM),并发现它们都具有一定的咸味。

由于咸味肽的合成和提取对设备要求高,生产成本高,因此至今仅停留在研究阶段,市场上目前还没有类似的产品。

2.4.3 风味改良剂

食品加工的过程中如果应用替代食盐或者减少食盐添加量,皆会造成加工食品风味不足,有异味产生等问题,因此常常需要结合风味改良剂一同应用于低钠食品的生产。风味改良剂主要起掩饰异味,增强咸味感知的作用。常见的风味改良剂有酵母抽提物、氨基酸、核苷酸和有机酸味剂等[25]。

酵母抽提物是以食品级酵母为主要原料,经自身酶或外加酶的酶解自溶后得到的产品;富含小分子肽、核苷酸和氨基酸,具有鲜味醇厚、回味持久的特点。使用酵母抽提物最高可以降低食品中40%的食盐含量[26]。酵母抽提物减盐的特点是:①减盐不减咸:酵母抽提物能够放大人体味蕾对咸味的感知,达到虽然食盐添加量降低,但是咸感不下降的目的。郭辉等[27]通过实验表明,当酵母抽提物的添加量大于0.4%时,能够明显增强0.8% NaCl溶液的咸度,并且当在0.8% NaCl溶液中添加0.8%的酵母抽提物时其咸度相当于浓度1.1% NaCl的咸度。②减盐不减鲜:由于酵母抽提物富含多种鲜味物质(氨基酸、核苷酸和肽类),有助于提升食品的整体风味,丰富口感,弥补因为食盐添加量的减少造成的鲜味降低。李沛等[28]通过测定减盐前后酱油风味成分的变化研究了酵母抽提物对酱油减盐的效果,分析结果表明酵母抽提物协助减盐30%和20%后酱油中的小分子肽、游离氨基酸等鲜味物质反而有所增加且不影响整体咸味。③掩蔽、修饰异味:酵母抽提物可以掩蔽由于氯化钾或者其他金属盐的添加造成的异味。任佳怿等[29]通过高效液相色谱和氨基酸自动分析仪分析了酵母抽提物中的呈味成分,结果表明:谷氨酸钠、5-鸟苷酸(5-GMP)、5-肌苷酸(5-IMP)和丙氨酸对酵母抽提物的滋味贡献最大,当酵母抽提物、蔗糖和食盐的添加量分别为1%、0.5%和1.5%时对清蒸鲢鱼的鱼腥味有显著抑制作用,并且鲜味显著增强。

常见的氨基酸类风味改良剂有:赖氨酸、谷氨酸、组氨酸、甘氨酸和琥珀酸等;这些氨基酸属于鲜味物质,能够激活人体的味觉受体,增强味觉感知,从而减少因食盐添加量的减少引起的咸味下降。齐宏超等[30]发现当向低钠猪肉中加入谷氨酸钠(≤0.3%)、L-苹果酸(≤0.2%)和I+G(≤0.3 mg/g)时可以有限掩蔽由KCl代替食盐后引起的苦涩味,且显著提高猪肉的感官品质。Campagnol等[31]研究发现用KCl替代NaCl的量达到50%以上就会影响发酵熟制香肠的感官品质,但当加入3130 mg/kg赖氨酸、300 mg/kg鸟苷酸二钠和750 mg/kg牛磺酸时就可以达到在有效降低发酵熟制香肠食盐含量的同时不影响其感官品质。

常用的核苷酸类风味改良剂有肌苷酸二钠(IMP)、鸟苷酸二钠(GMP)和AMP(腺苷-磷酸)等。Campagnol等[32]用KCl替代50%的食盐进行发酵香肠制备,替代盐虽未对发酵香肠质构等理化指标产生影响,但是却发现有明显苦味;当添加风味增强剂1%赖氨酸、300 mg/kg肌苷酸二钠(IMP)和300 mg/kg鸟苷酸二钠(GMP)后发酵香肠的异味明显减弱。

常用的有机酸类风味改良剂有:富马酸、琥珀酸、L-苹果酸、柠檬酸、己二酸和酒石酸等。有机酸在浓度较低时可以增强咸味,当浓度中等时可以有效抑制苦味。例如王仕钰等[33]以1.0%的氯化钠溶液为对照,研究琥珀酸、L-苹果酸、富马酸和柠檬酸等有机酸与食盐的复配效果,结合感官评价发现当琥珀酸、L-苹果酸、富马酸、柠檬酸的添加量分别是0.8%、1.6%、0.8%和2.4%时具有增咸效果,并且L-苹果酸的效果最好。

3 结论与展望

本文论述了食盐在人体和食品加工中的作用、过量食用食盐对人体健康的危害,以及从物理降盐技术、食盐替代物和风味改良剂等方面对减盐策略在食品加工中的应用进行了介绍,为低钠盐产品的开发提供了一定的理论基础。尽管在食盐替代物和风味改良剂研究方面已经取得了一些进展,但目前相关研究还存在以下几个方面的问题:一些高新技术,如超声技术、超高压技术等在食品工业减盐方面的理论研究还不够深入,技术开展成本还较高,离实际的应用还有很大距离。此外,部分减盐措施的应用领域具有一定的局限性,单独依靠一项措施达到减盐且不改变其他指标的目的还不可行,建议采用协同技术,多项技术联合达到较优效果。

虽然低钠盐开发技术还存在部分缺陷,但是目前随着消费者对高盐饮食带来的危害的深入了解,食品的食盐量将成为市场准入和消费者购买的重要依据。因此,低钠盐的研究与开发有着广阔的前景。