科技创业型企业与孵化平台共生关系形成机理研究

惠 祥, 李秉祥, 吴祖光

(西安理工大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710054)

科技创业型企业和孵化平台是创业生态系统的重要组成部分,双方共生关系的形成对提高创业生态系统的运行效率、实现价值共创具有重要意义。当前,我国孵化平台多将自身置于提供办公空间、企业管理、创业培训等共性资源的“母体”角色,或是将资金投入科技创业型企业以获得资本收益的“投资人”角色,尽管在经济收益层面实现了与科技创业型企业的联系,但仍未将自身与科技创业型企业视为共生体,难以实现更深层次的资源融合与共生。

随着科技创业型企业入孵数量和科技人员创业比例急剧增长,共性资源已经难以满足入孵企业的需求[1],尤其是科技创业型企业对技术资源支持提出了更高要求。虽然我国孵化平台数量持续增长,但是能够为科技创业型企业提供技术资源的孵化平台不到10%(1)根据《中国创业孵化发展报告(2019)》数据资料统计,加上孵化平台之间的竞争日益激烈[2],成功建立差异化资源系统成为其在行业中脱颖而出的关键。尽管依托龙头企业、科研院所或高校等,孵化平台能够实现外部技术资源拼凑,但是寻找合适的依托单位、建立稳定的合作关系,对绝大多数孵化平台来说十分困难。值得关注的是,科技创业型企业以完成原创技术成果转化为目标入驻孵化平台,其自身持有的原创技术为孵化平台技术资源整合提供了契机。可见,促使双方资源融合形成共生体,实现资源互惠共生,成为满足科技创业型企业孵化资源需求、提高孵化平台竞争力所亟待解决的问题。

现有研究将科技型创业企业和孵化平台视为相互独立的主体,一方面探讨不同要素对科技创业型企业资源获取的积极作用[3-5],另一方面分析孵化平台的商业模式[6]、盈利模式[7],以及平台的资源类型[8]和资源获取[9]等,却鲜见将两者相结合的资源共生研究。尽管主体间共生关系的研究已经深入到创新创业领域,从不同角度肯定了独立向共生的转变,对内外部资源整合[10]、价值共创实现[11]的重要意义,这些都为本文研究科技创业型企业与孵化平台共生关系奠定了扎实的理论基础。但是现有研究侧重于针对网络化[12]、集群化[13]或者联盟[14]的共生探讨,尚未厘清科技型创业企业与孵化平台的共生关系形成机理,然而,这对于实现孵化平台与科技创业型企业的价值共创是极为关键的。

因此,本文以选取Y Combinator、创新工场和概念证明中心(POCCS)三个典型案例进行扎根研究,剖析科技创业型企业与孵化平台共生关系的形成机理。以期为科技创业型企业与孵化平台技术资源共生关系的形成提供理论借鉴和实践指导。

1 研究设计

1.1 研究方法

科技型创业企业与孵化平台共生关系尚未形较为成熟的理论体系,处于初期的探索性研究。而且,本文主要分析科技型创业企业与孵化平台为什么能够共生,以及如何实现共生,属于“为什么”和“怎么样”的问题,采用扎根理论研究方法进行案例分析最为适合。选择多案例研究,一方面能够实现案例之间的相互印证,提高理论饱和度、保证研究结论的科学性;另一方面通过对比能够突显案例的共性特征,即影响科技创业型企业与孵化平台共生关系形成的共性因素,增强研究结论的普适性。

1.2 案例选择与介绍

本文遵循以下原则选择研究案例。

1) 依据案例选择的理论抽样和典型性要求,所选案例应为科技创业型企业孵化绩效显著的孵化平台,加之共生关系的形成是一个过程,因此剔除成立时间较短的孵化平台,选择具有多年积累的案例进行研究。

2) 孵化平台种类众多,在案例选择中需要结合孵化平台性质、孵化平台环境等因素,体现案例选择的多样性和代表性,在案例对比的同时实现多案例的相互印证,保证理论饱和度和理论普适性。

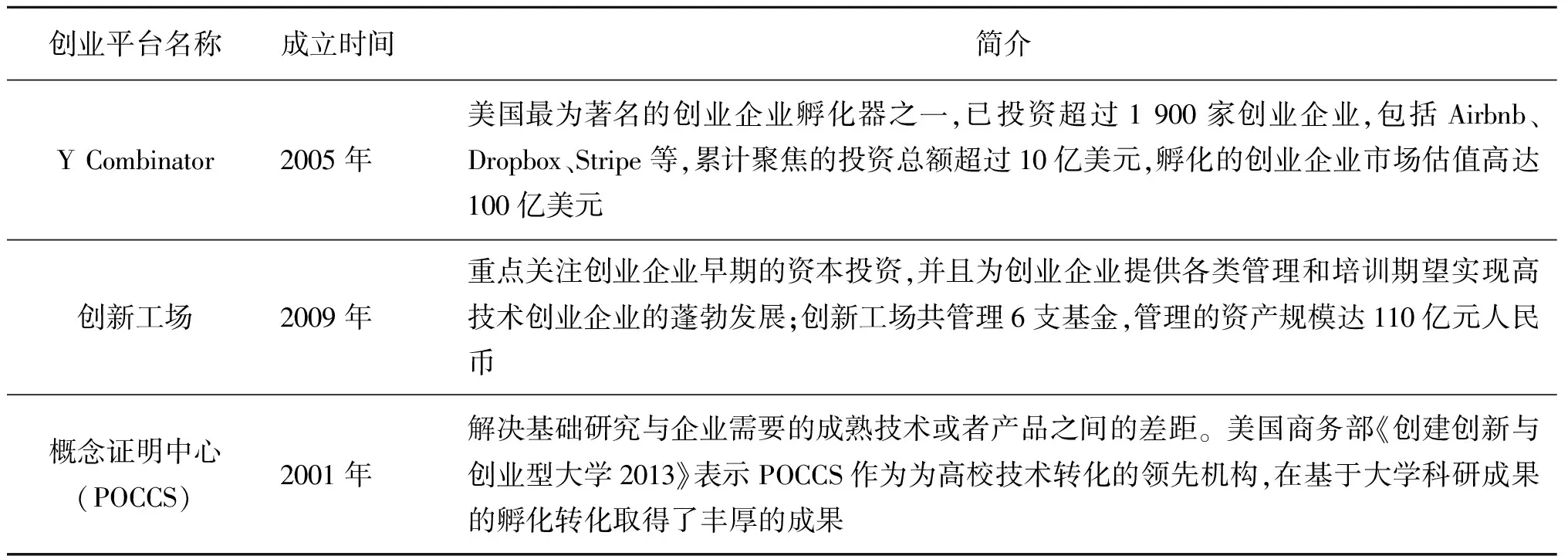

遵循以上原则,本文最终选择三个研究案例:Y Combinator、创新工场、概念证明中心(POCCS),见表1。

表1 案例基本情况Tab.1 Basic information of the case

上述三个案例都聚焦于创业企业孵化且经过多年发展,Y Combinator被称为生产企业的创业园区,创新工场已成为管理6支基金、资产规模达110亿元人民币的专业创业平台,概念证明中心(POCCS)是依托高校进行技术成果转化的代表性平台,符合理论抽样原则和案例的典型性要求。

所选的三个案例包括国外创业园区(Y Combinator)、民营商业孵化器(创新工场)、高校创业平台(POCCS),不仅涵盖了当前主要的孵化平台类型,且包含了国外案例和国内案例,满足案例的多样性和代表性。

同时,所选案例都具有很高的曝光率,能够获得多角度的案例资料和数据,实现不同数据来源的三角验证。

1.3 数据来源与信效度

从多个途径搜集案例资料,形成证据三角形以实现资料数据的相互印证。本文主要通过以下渠道获取案例资料。

1) 期刊文献。检索国内外权威期刊,搜索与Y Combinator、创新工场、POCCS相关的文献,最终筛选得到52篇文献。

2) 采访和视频资料。搜索Y Combinator、创新工场、POCCS的相关介绍、负责人和在孵企业访谈等视频,筛选共计78段视频资料。

3) 数据库和网站检索。对中国重要报纸全文数据库、中国经济信息期刊文献总库、中国经济信息网数据库等联机数据库、四大门户网站、人民网、新华网等相关报道,以及Y Combinator、创新工场、POCCS的官方网站,补充和印证相关数据。

为确保研究结果的信度和效度,本文采取了以下策略。

1) 分4个小组撰写研究计划书,进行讨论修改直到达成一致,并依据资料来源建立分类数据库,保证研究的信度。

2) 案例开放式编码由4个小组独立进行,针对有分歧的编码结果邀请专家讨论,直至达成一致意见,同时运用相关经典理论指导案例分析,保证研究的效度。

2 案例分析

扎根理论研究方法将案例资料的分析分为三部分:开放性编码、主轴编码和选择性编码[15],严格依照该编码过程进行资料分析,能够有效保证研究结论的科学性和可验证性。本文运用扎根理论研究方法对Y Combinator、创新工场、POCCS的案例资料进行手工编码分析。

2.1 开放性编码

本文遵循资料→贴标签→概念化→范畴化的程序,分解案例资料中的现象,并为每一个现象贴上标签进行概念化,进而对提取的概念进行整理,实现范畴化。最终得到16个概念,7个范畴。

1) “共生主体”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义、现象概念化,最终抽象出“共生主体”范畴,开放式编码见表2。

表2 “共生主体”开放性编码示例Tab.2 Examples of open coding of “symbiotic subjects”

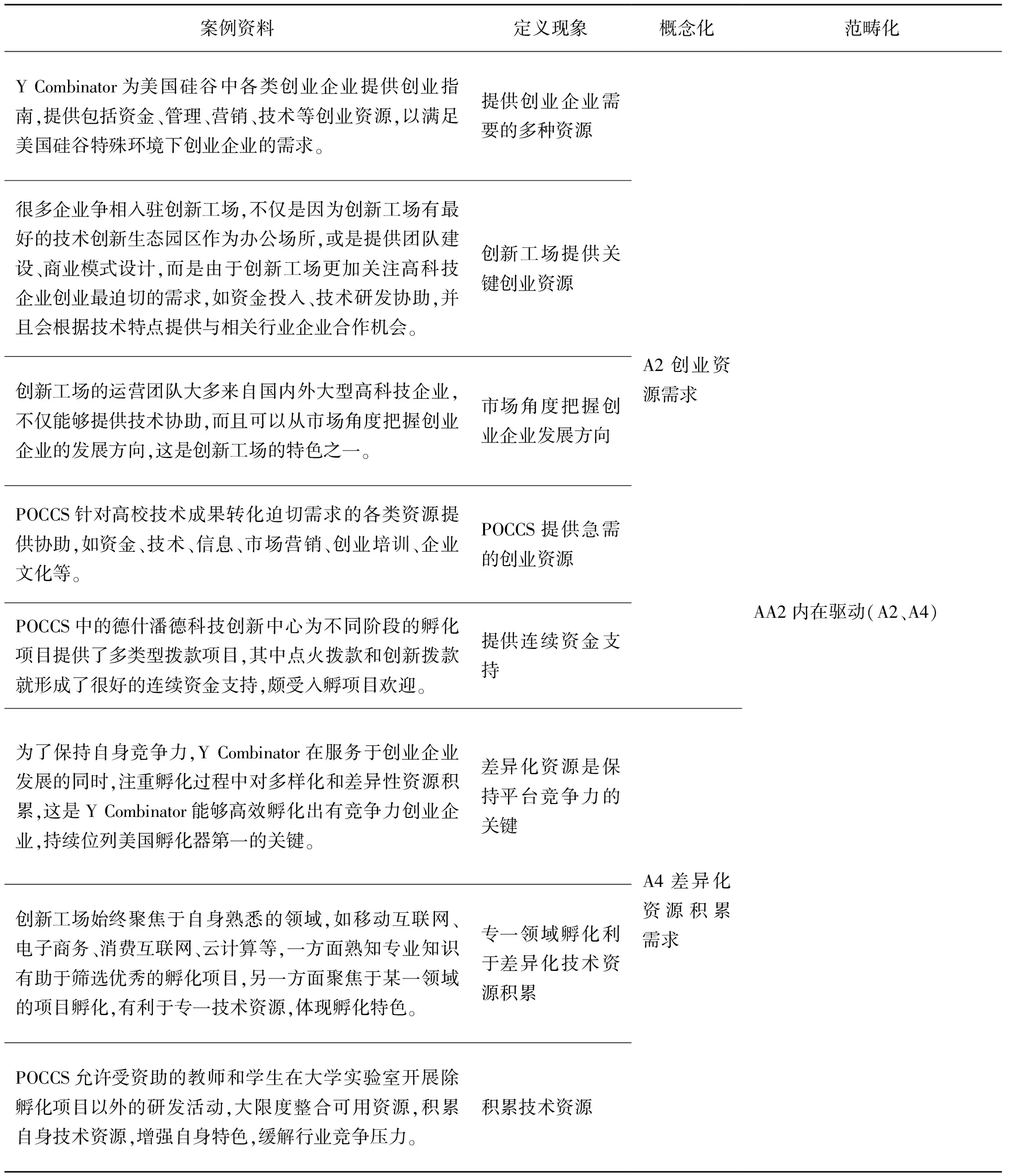

2) “内在驱动”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义,抽象出“创业资源需求”和“差异化资源积累需求”概念,开放式编码见表3。

表3 “内在驱动”开放性编码示例Tab.3 Examples of open coding of “internal drive”

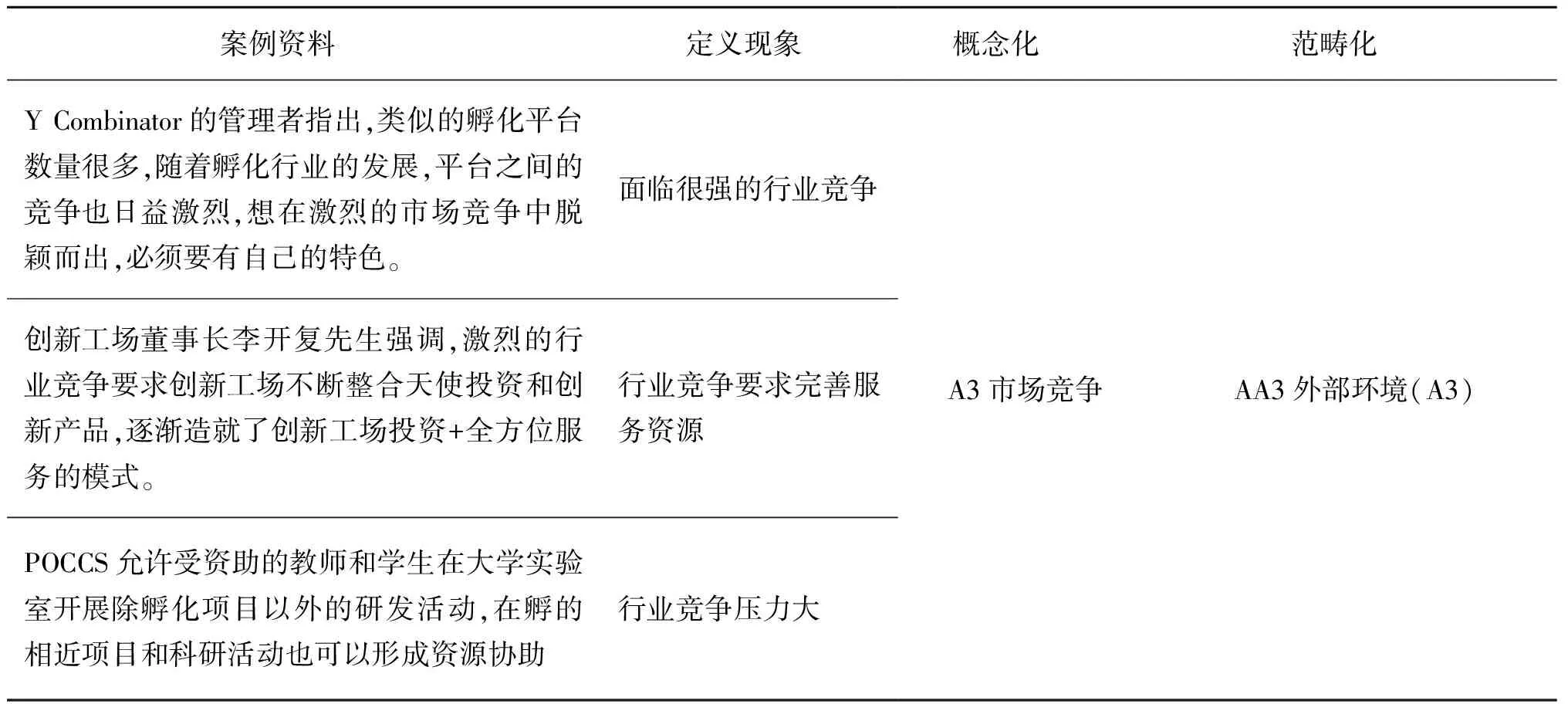

3) “外部环境”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义和概念化,抽象出“外部环境”范畴,开放式编码见表4。

表4 “外部环境”开放性编码示例Tab.4 Examples of open coding of “external environment”

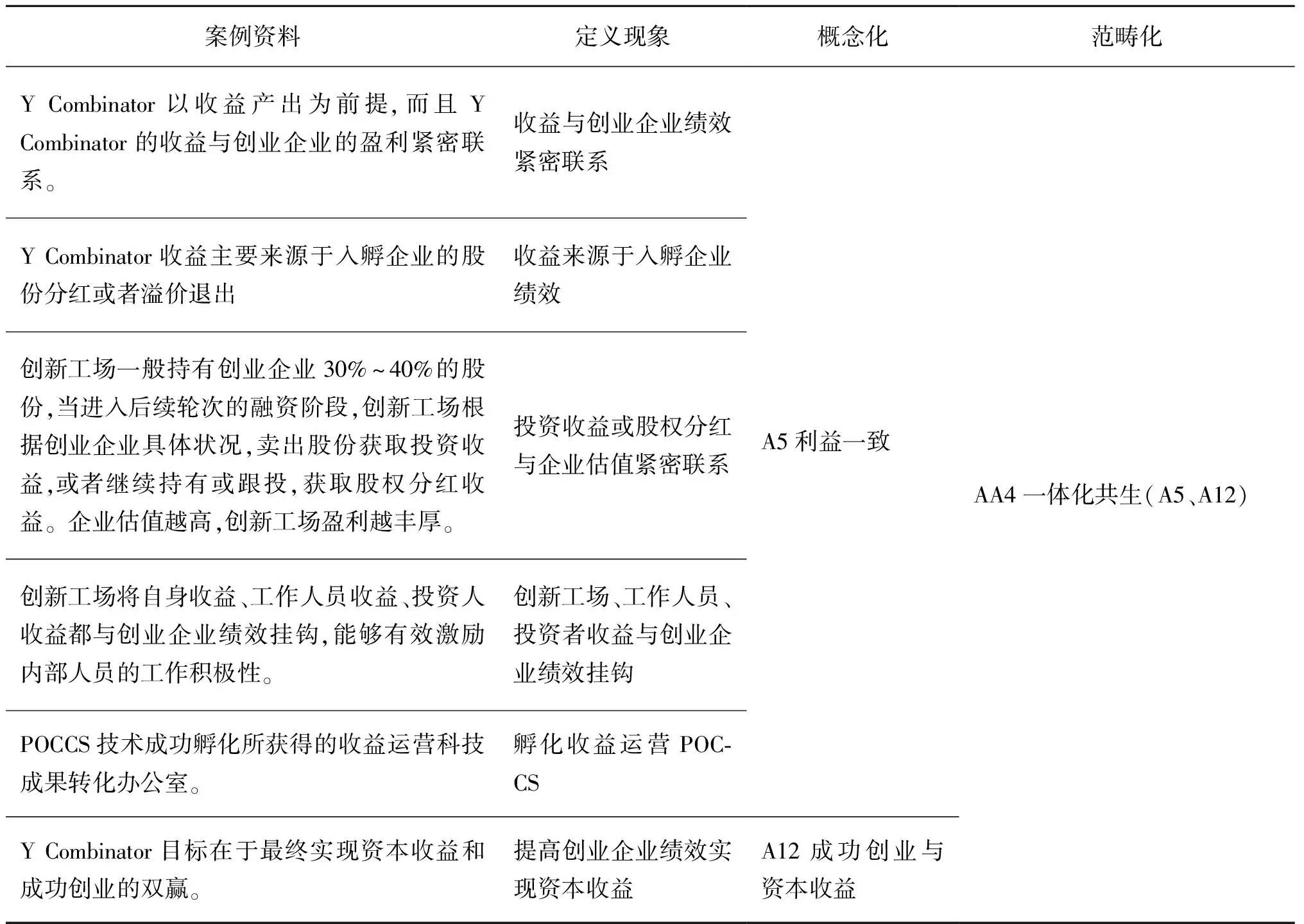

4) “一体化共生”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义,抽象出“利益一致”和“成功创业与资本收益”概念,开放式编码见表5。

表5 “一体化共生”开放性编码示例Tab.5 Examples of open coding of “integrated symbiosis”

5) “共生基质”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义,抽象出“投资参股”、“参与管理”、“参与市场和研发决策”、“参与制定孵化计划”和“技术领域相近”概念,开放式编码见表6。

表6 “共生基质”开放性编码示例Tab.6 Examples of open coding of “symbiotic substrate”

6) “共生界面”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义,抽象出“资源网络化”、“基于创业企业的技术资源拼凑”和“内外部资源整合”概念,开放式编码见表7。

表7 “共生界面”开放性编码示例Tab.7 Examples of open coding of “symbiotic interface”

7) “互惠共生”的开放性编码

通过对案例资料进行现象定义,抽象出“资源互惠共生”和“收益互惠共生”概念,开放式编码见表8。

表8 “互惠共生”开放性编码示例Tab.8 Examples of open coding of “reciprocal symbiosis”

对三个案例进行开放性编码的过程中,第二个案例出现了3个新概念,第三个案例没有出现新概念,并且都没有出现新范畴。为确保高理论饱和度,进一步选择了YOZAM计划进行开放性编码,没有新的范畴出现。

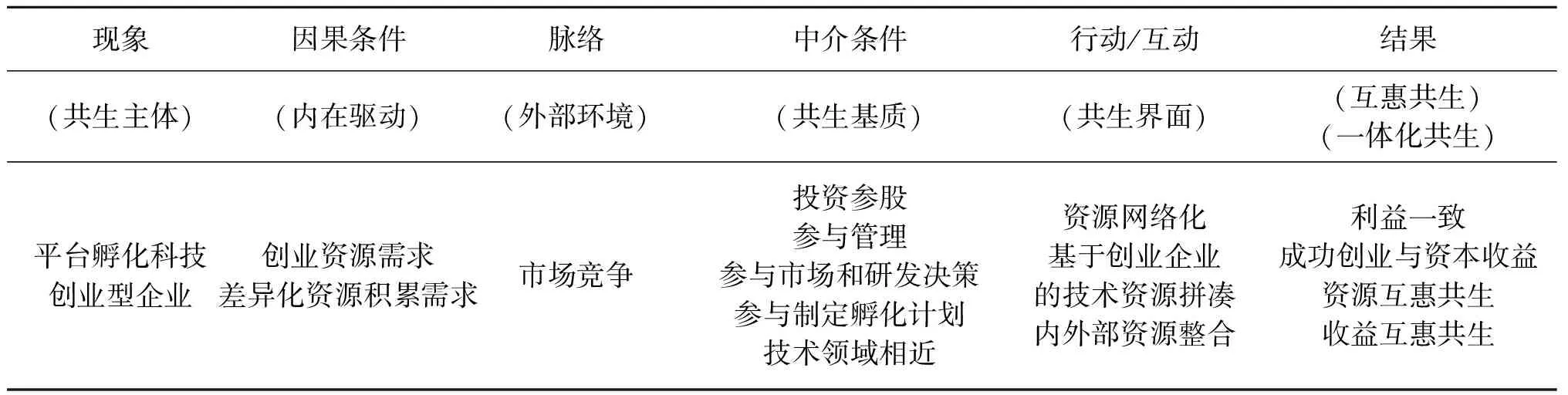

2.2 主轴编码

通过主轴编码将较为分散的开放性编码进行分类归总,初步剖析不同范畴间的联系,为后续系统的选择性编码奠定基础。本文运用经典的编码模型,即“现象、因果条件、脉络、中介条件、行动/互动、结果”进行主轴编码,见表9。

表9 主轴编码Tab.9 Spindle coding

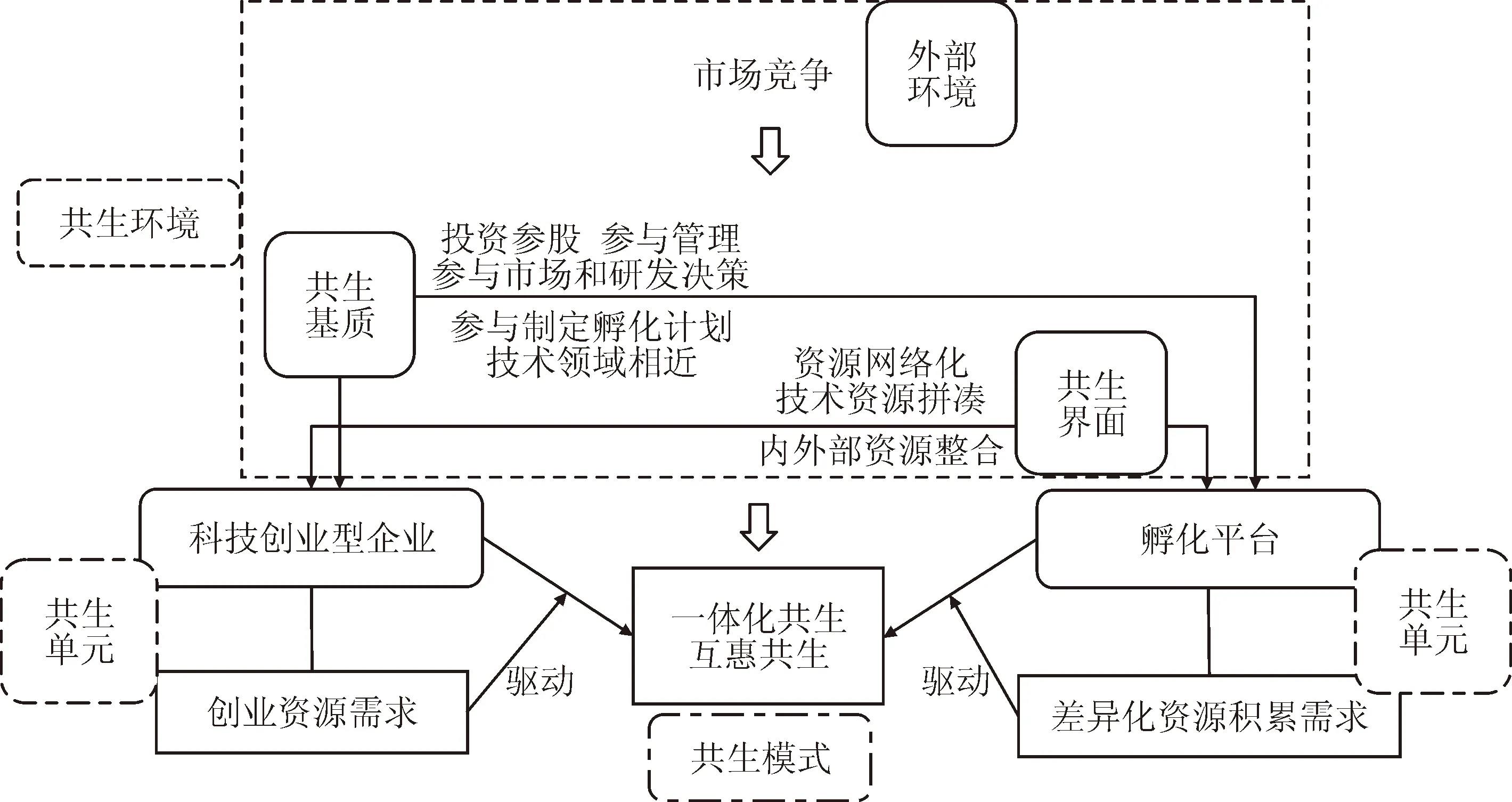

2.3 选择性编码

在主轴编码的基础上进一步梳理范畴间的逻辑关系,归纳出科技型创业企业与孵化平台共生关系的三要素,即共生单元、共生环境和共生模式。共生单元是构成共生关系的基本能量生产和交换单位[16],即科技创业型企业和孵化平台,以及驱动其共生关系形成的内在原因。共生环境是共生关系形成和维持的基础,是影响共生单元的各类因素[17],本文从共生基质即共生关系形成的必要条件,共生界面即共生关系形成过程中科技型创业企业与孵化平台之间的互动行为,以及外部环境进行共生环境的分析。共生模式,是共生单元之间建立的共生形式,一般分为共生行为模式和共生组织模式,前者体现收益在双方之间的分配,包括寄生、偏利共生、互惠共生;后者体现双方合作关系的紧密程度,包括点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生[18]。基于此,得到科技创业型企业与孵化平台共生关系的形成的理论模型,见图1。

图1 科技创业型企业与孵化平台共生关系形成的概念模型Fig.1 Conceptual model for the symbiotic relationship between technology entrepreneurial enterprises and incubation platforms

1) 共生单元:拓展生态位宽度、降低生态位重叠的内在驱动

科技创业型企业和孵化平台作为共生主体,共同存在于创业生态系统中,各自的生态位宽度(资源利用的范围和数量)、生态位重叠(所有资源与其他个体资源的相似度),对其竞争力有直接影响。科技创业型企业孵化期自身资源匮乏,外部资源约束较强,加上资源网络的进入壁垒较高,驱动科技创业型企业入驻孵化平台获取必要的创业资源。即使科技创业型企业顺利毕业,后续技术产品更新同样需要对新的技术成果进行孵化,孵化平台对该企业特点的了解以及不断积累的相关技术,能够有效协助科技创业型企业的新技术产品孵化。可见,入驻孵化平台不仅能够在孵化期横向拓展科技创业型企业的资源获取范围和数量,而且可为不同阶段的技术更新提供技术资源。

孵化平台数量不断增加,直接导致平台之间的竞争日益激烈,降低生态位重叠,拓展生态位宽度,成为孵化平台提高自身竞争力的关键。不论是Y Combinator、创新工场,还是POCCS,无一不表现出对异质性资源的关注。通过入驻的科技创业型企业积累自身独有的技术资源,不断降低与其他孵化平台生态位的重叠,拓展自身的生态位宽度,通过差异化定位实现生态分离,提高资源的范围和数量。

可见,科技创业型企业增加横、纵生态位宽度以提高创业成功概率,孵化平台降低生态位重叠、拓展生态位宽度以确保核心竞争力,共同驱动科技创业型企业与孵化平台共生关系的形成。

2) 共生环境:外部环境、共生基质、共生界面的共同作用

科技创业型企业孵化期技术产品有待孵化、行业接受度有待验证等阶段性发展特点,使科技创业型企业在行业中处于绝对劣势,而入驻孵化平台为科技创业型企业提供了较稳定的成长环境,在成长过程中不断增强自身竞争力以适应外部竞争环境。孵化平台同样处于激烈的竞争环境中,Y Combinator和创新工场都表示,不断增加的行业竞争促使其主动与自主孵化的科技创业型企业形成纽带,通过差异性技术资源积累,提高自身竞争力。激烈的市场竞争从外部环境方面促进科技型创业企业与孵化平台共生关系的形成。

为科技创业型企业和孵化平台提供充分接触的时间和空间,即共生基质,是双方共生关系形成的必要条件。通过编码分析发现,Y Combinator、创新工场和POCCS会通过增加对科技创业型企业的参与度来创造共生基质。如根据企业特点制定孵化计划,以自有资金投资参股科技创业型企业,为后续孵化平台参与企业管理决策提供了条件,尤其针对科技创业型企业孵化阶段最为棘手的研发决策、技术协助等提供相关资源。科技创业型企业通过孵化平台不断深入创业资源网络,这一过程从时间和空间上增进了双方的接触,为共生关系形成提供了条件。

共生界面是促进共生关系形成的互动行为。编码分析发现,资源整合是共生关系形成的关键互动行为,这与科技创业型企业和孵化平台共生关系的内在驱动,即扩展资源范围、增加资源异质性相吻合。首先,科技创业型企业入驻后,通过各类交流展示会逐渐通过平台介入资源网络,利用各类资源开展技术产品孵化。其次,孵化平台在参与科技创业型企业孵化的过程中进行技术资源拼凑。最后,孵化平台将已有的资源网络与拼凑的技术资源进行整合,促进内外部资源融合,进而不断增加网络资源,为后续企业孵化以及企业的技术更新提供资源协助。

外部环境、共生基质、共生界面并非相互独立的,激烈的外部竞争环境成为共生关系形成的外部驱动因素,共生基质为共生关系提供了必要的时间和空间条件,以资源整合为出发点的互动行为形成了针对内部驱动因素的共生界面,三者共同作用为科技创业型企业与孵化平台共生关系的形成提供了共生环境。

3) 共生模式:紧密合作一体化共生和资源互惠共生

Y Combinator、创新工场和POCCS以自有资金投入科技创业型企业的模式,在入孵初期即将平台收益与企业创收紧密联系,而且企业孵化绩效直接影响孵化平台的品牌价值,使科技创业企业与孵化平台只有紧密合作才能保证收益获取,双方成为共生体,使科技创业企业与孵化平台形成一体化共生组织模式。

科技创业型企业和孵化平台因资源需求驱动共生关系,而且促进共生关系形成的互动行为皆围绕资源整合展开,最终形成了资源互惠共生行为模式,即孵化平台引导科技创业型企业进入资源网络以获取创业资源,孵化过程中平台拼凑技术资源并将其整合充实资源网络,科技创业型企业借助网络资源进一步协助技术更新。

3 结 论

通过扎根研究方法对Y Combinator、创新工场和POCCS进行研究,将科技创业型企业与孵化平台共生关系形成的关键要素归纳为共生单元、共生环境和共生模式,通过剖析不同范畴间的逻辑关系,得到科技创业型企业与孵化平台共生关系的形成机理。科技创业型企业横纵拓展生态位宽度以获取创业资源、孵化平台降低生态位重叠以积累异质性资源,成为其共生关系形成的内在驱动力。市场竞争和孵化平台参与科技创业型企业孵化过程,从外部环境和共生基质两方面为共生关系的形成提供了必要条件。围绕资源展开的共生界面,包括拼凑、整合、网络化等互动行为,最终促成了科技创业型企业与孵化平台一体化的资源互惠共生。

丰富的创业资源是提高科技创业型企业孵化成功率的关键,竞争激烈的市场环境使孵化平台主动积累差异化资源已成为必然。当前我国科技创业型企业与孵化平台共生关系形成的内在驱动、外部环境已经具备,实现一体化共生和资源互惠共生,仍需加强以下两方面。

第一,孵化平台加强共生基质的建立。案例分析发现,Y Combinator、创新工场和POCCS从资金投入、孵化进度、企业管理等方面积极介入科技创业型企业孵化的各个阶段,促使科技创业型企业与孵化平台充分接触,为其共生关系的形成奠定了基础。启示孵化平台将被动提供场地等公共资源服务,转变为主动参与科技创业型企业孵化过程,从时间的持续和空间的广度等方面,进行共生基质的建立。

第二,共同加强以资源网络为目标的行为互动。不论是获取创业资源或积累异质性技术资源,科技创业型企业与孵化平台都是以资源需求驱动共生关系,那么实现互惠共生的关键在于资源互动。案例分析发现,Y Combinator、创新工场和POCCS以相近路线实现资源互惠共生,即科技创业型企业通过孵化平台介入以平台为主体的资源网络,孵化过程中平台注重企业技术资源的拼凑,并通过内外部资源整合,最终促使科技创业型企业融入资源网络,不断扩宽和加深网络资源。可见,尽管我国部分孵化平台已经打破以服务费用为主要收益的模式,加强了投资收益,这有助于实现双方的一体化共生。但是,仍需要科技创业型企业与孵化平台加强以资源整合为目标的互动行为,以实现稳定的互惠共生。