DMA分区在城乡供水一体化模式中的规划应用

吴登将

(福建省水利水电勘测设计研究院,福建福州350000)

供水分区(district meter area,DMA)最早由英国水工业协会于20世纪80年代提出[1],是指将整个城镇公共供水管网划分成若干个供水区域,进行流量、压力、水质和漏点监测,以实现供水管网漏损分区量化及有效控制的精细化管理。分区计量管理引入国内后,先后在北京城区[2]、上海城区[3]、绍兴城区[4]等县级以上城区得以实践。近年来,随着国家对农村饮水的重视,城乡供水一体化试点分批开展,供水管网由城市延伸、覆盖至乡镇,“能延则延、能并则并”,城乡供水格局发生了显著变化。

DMA分区管理目前在地级市、县城区域应用较多,但在城乡供水一体化模式下尚缺少实践研究。笔者基于山区型城市城乡供水一体化的供水分区特征,探讨各级DMA分区的规划原则和构建模式,以期为该模式下的DMA分区规划设计和运行管理提供参考借鉴。

1 DMA分区规划原则与构建模式研究

1.1 城乡供水一体化模式的特征

对于东南沿海山区型城市实施城乡供水一体化,由于地势、水源、投资条件的影响,无法真正实现城乡“同源、同网、同服务”的全覆盖,目前通常做法是以县为单元,将供水分区分为3个层级:城区供水区、乡镇供水区、村级供水区。一般城区供水区管网辐射至周边其他乡镇,乡镇供水区管网由集镇水厂延伸至附近行政村,村级供水区则相对独立。

城区供水区在中心城区范围内供水管网呈环状分布,延伸至郊区或其他乡镇则呈树状网布置,整体上为环状和树状网相结合的供水管网结构;乡镇供水区和村级供水区,其供水管网则主要呈树状网干支管分布。

1.2 DMA分区原理

DMA分区旨在将供配水系统切割成若干虚拟或实际的独立区域,通过对进入或流出这一区域的水量进行计量,利用水量平衡原理定量分析泄漏水平,从而建成覆盖供水管网的流量计量传递体系,分析各级产销差,以有利于检漏人员进行主动泄漏控制。水量平衡计算如式(1)所示:

I入-O出-∑Q用户=ΔS

(1)

式中,I入、O出分别为给定时段内独立区域进水、出水的总水量,m3;Q用户为用户用水量,m3;ΔS为漏损水量,m3。

DMA一般采用最小夜间流量法(minimum night flow,MNF)来控制漏损,其原理为:夜间凌晨用水量较小且稳定,设定一个合理的用户水量值,通过流量计监测DMA进出水流量即可得漏损量,并以此量化DMA的漏损水平。

1.3 DMA分区规划原则

城乡供水一体化模式下的DMA分区需要合理规划,分区不当会导致管理困难和水质出现问题,应尽量考虑区域计量分区、压力分区和管理分区相结合,并且力求经济性、效益性最大化。笔者在分析各层级供水片区特征的基础上,提出了如下各级供水区DMA的规划原则。

1.3.1 城区DMA规划

受资金、地形、管理以及管网本身等因素的考虑,分区工作逐级进行,城区供水区是主要用水区域,也是管道漏损的重点关注区域,从供水片区到小区用户按4个供水分区级别进行分区规划。

一级分区:整个供水大的片区,取出厂流量计的数据进行流量管理。

二级分区:将整个城区供水区域以行政或河道等标志性地理位置进行片区划分,在分区分界处安装流量计(含压力)。

三级分区:针对二级分区的主管网进行小的DMA分区划分,比如在环状管网和树状网的交界点设分区边界,某些片区在保证供水压力满足的情况下,可安装边界阀门进行隔离,在安装流量计之前,应在夜间针对划分的分区做零压测试,即关闭分区的阀站可形成该区域的停水。

四级分区:在小区或产业园区的入口处安装流量计,如有二次供水且二次供水泵房里有入口流量计的小区,可不安装入口流量计,直接调取泵房的流量计数据。

1.3.2 乡镇DMA规划

乡镇供水区供水管网呈支状管网分布,居民住房分布较为分散,与城市小区用水模式有所区别。为保障乡镇供水的稳定性,乡镇供水区普遍在供水管道配备高位水池,入户管则由高位水池接入到居民用户。乡镇DMA分区按三级划分。

一级分区:取集镇出厂流量计的数据进行管理。

二级分区:取支状管网的集镇出厂流量计的数据进行管理,重要分支处安装流量计。

三级分区:若建有高位水池,高位水池出口作为分区节点,监测出口流量;若未建设高位水池,在入村管道处布置流量计。

1.3.3 村级DMA规划

村级供水区的供水对象大多为供水管网无法延伸到的偏僻村落,普遍采用一体式净水站,考虑投资预算,不建议更深入进行分区规划,仅将出厂流量作为片区流量管理节点。

1.4 DMA构建模式

根据供水布局、管网特征、漏损控制现状、建设资金等实际情况,可将DMA分区归纳为2种基本构建模式:①由最高一级分区到最低一级分区逐级细化的建设方式,即自上而下的分区路线;②由最低一级分区到最高一级分区逐级外扩的建设方式,即自下而上的分区路线。

自上而下和自下而上的建设方式各有优势,根据具体情况也可采用两者相结合的路线。一般情况下,基础资料较完善、拓扑关系简单、以输配水干线漏损为主的管网,宜优先采用自上而下的分区路线。否则采用自下而上的分区路线。

2 DMA规划案例应用

2.1 地区基本情况

某县位于东南沿海省份山区,受限于地形地貌与水资源分布的特征,共划分为1个城区供水区(供水规模12.5×104m3/d)、5个乡镇供水区(供水规模1 000~10 000 m3/d)、172个村级供水区(1 000 m3/d以下),全县总供水规模为16×104m3/d。乡镇供水区和村级供水区管网为新建项目,城区供水区则部分利旧原供水管,项目完成后城乡自来水普及率达到99.4%,1 000 m3/d以上水厂的供水服务人口比例达到87.2%。

2.2 DMA分区规划

2.2.1 城区DMA分区

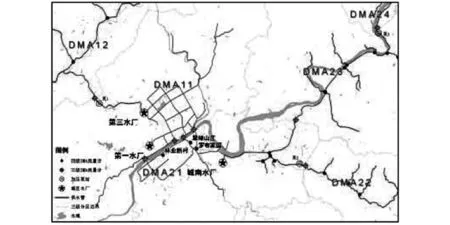

城区供水区涵盖2个街道、4个乡镇,天然SX河流将某县中心城区分为南北两片,采用自上而下和自下而上相结合的方式规划实施城区DMA分区建设。以SX河流为界,将城区供水区分为水北和水南2个二级DMA分区,基于二级分区再划分出6个三级DMA分区,如图1所示。

图1 城区DMA分区和监测点部署Fig.1 Urban DMA and layout of monitoring points

分区时主要考虑的问题包括:①老城区利旧原供水管道与延伸到乡镇的新建管道的漏损水平存在明显差异,在划分三级DMA分区时,对新旧管网加以分割。②由城区延伸至乡镇的新建管网,由于乡镇高程水头较大,主干管中途设置加压泵站,以此为重要节点作为三级DMA分区分界。③供水区内涉及6个乡镇街道,行政区边界是重要的管理界线,主干管和行政分区界交汇处分割独立分区。

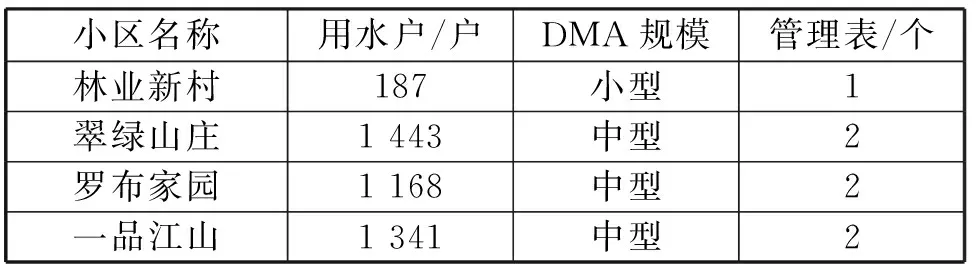

城区管网错综复杂,不具备四级分区全覆盖的建设条件,结合智能水表部署情况,在三级DMA分区内,选择4个普及智能水表的小区作为四级DMA分区建设点,建立总分表关系(见表1),后续再逐步扩充直至三四级DMA分区闭合。

表1 四级DMA分区试点成果Tab.1 Pilot results of fourth level DMA

2.2.2 乡镇DMA分区

选取5个乡镇中某乡为例,集镇水厂供水规模为1 500 m3/d,供水管网自水厂以树状干支管分布,支管末端建设有高位水池11座,再由水池蓄水供给入户。采用自上而下的方式规划乡镇DMA分区建设,共划分3个二级DMA分区、11个三级DMA分区。DMA分区边界如下:①在线监测集镇水厂出厂流量作为整个片区一级DMA分区的供水总量。②在主要支干管分叉处设置流量计,控制2个以上高位水池进水量,作为二级分区的节点。③每个高位水池出流作为三级DMA分区界限。

2.2.3 村级DMA分区

在线监测172个供水规模在1 000 m3/d以下净水站的出厂流量,入户端抄表作为用水端统计数据,以此统计村级供水区的漏损状况。

3 结论与建议

① DMA分区规划应充分考虑行政区域、自然条件、工程布局、供水管理需求等多方面因素,对不同层级的供水区采取不同的分区原则,从而实现科学合理的供水分区规划。

② DMA分区建设模式对分期逐级完善DMA分区至关重要。管网工程是新建项目不涉及老旧管网,或旧管网有较完整的物探数据、管网图纸完整,可采用自上而下的DMA分区建设模式,反之建议采取自下而上或两者相结合的模式进行规划实施。