CT和MRI诊断强直性脊柱炎患者骶髂关节面下骨质侵蚀的价值对比

李理

强直性脊柱炎(Ankylosing spondylitis,AS)是以脊柱附着点和骶髂关节处发生炎症病变的自身免疫疾病[1],其发病机制复杂,多与环境、遗传等因素有关,随着病情发展,将引起脊柱强直与纤维化,同时累及肌肉、肺、骨骼等组织和器官,严重影响患者生活质量[2]。AS 早期症状不典型,患者难以察觉,多数患者在确诊时已错过了最佳治疗时机而影响预后,电子计算机断层扫描(CT)因具有分辨率高、可通过重建图像显示骨结构改变等优势已成为当前AS 较为常用的检查手段[3],但其存在不能显示软骨、滑膜等局限。磁共振成像(MRI)是以磁共振原理的检查手段,对软组织有很好的分辨力。为进一步选择更利于提高对AS 患者骶髂关节面下骨质侵蚀价值的诊断,本研究将CT 和MRI 应用其中并进行对比,结果如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料本研究经医院伦理委员会批准,回顾性分析我院2017年12月~2020年3月收治的98例AS 患者,均符合《强直性脊柱炎的诊断与治疗》[4]中AS 诊断标准且均为首次确诊;排除风湿或类风湿关节炎患者、妊娠或哺乳期女性、合并髋关节外伤史者。其中男59 例,女39 例,年龄25~60 岁,平均(35.88±8.25)岁;病程6~20 个月,平均(10.29±2.68)个月。

1.2 方法

1.2.1 CT 检查 仪器:GE16 排螺旋CT,设置扫描参数:矩阵:512×512;准直:0.625mm;螺距:1.0;患者仰卧,头先进,髂嵴上缘到其耻骨联合下缘为扫描范围。将图像输入工作站处理后,利用多平面重组技术进行多方位观察。

1.2.2 MRI 检 查 在CT 检 查1 周内,接受MRI 检查。仪器:磁共振扫描仪(西门子1.5T),设置扫描参数:矩阵:256×256;层厚:4mm;层间距:0.5~1.0mm;横断面T1-TSE(重复时间:598ms,恢复时间11ms);横断面及冠状面T2-TSE(重复时间:4 400ms,恢复时间:78ms);横断面PDWI(重复时间:3 140ms,恢复时间:35ms);冠状面PDWI(重复时间:3 000ms,恢复时间:43ms)。

1.2.3 图像分析 数据均由2 名高级职称诊断医师分析图像,其中CT 分级[5]:Ⅰ级为无异常;Ⅱ级为关节面轻度模糊;Ⅲ级为关节面明显硬化且软骨下微小囊变;Ⅳ级为关节面弥漫性硬化呈锯齿状,囊变部位增多;Ⅴ级为软骨韧带囊变,骶髂关节完全骨性强直。磁共振成像分级[6]:Ⅰ级为无异常;Ⅱ级为关节软骨下合并骨髓水肿、炎症;Ⅲ级为关节面明显侵蚀硬化,髂骨等表达为高信号;Ⅳ级为骨髓水肿明显,关节间隙变窄;Ⅴ级为完全强直。

1.3 观察指标对比CT、MRI 检查对AS 患者骶髂关节面下骨质侵蚀的诊断价值。

1.4 统计学方法数据全部采用SPSS 22.0 软件分析,计数资料以%表示,采用χ2检验;计量资料用±s表示,采用t检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两种检查方式对骶髂关节病变检出情况MRI对AS 患者骶髂关节面下骨质侵蚀、骨质囊变、骨质硬化和软骨肿胀的检出率较CT 高(P<0.05),见表1。

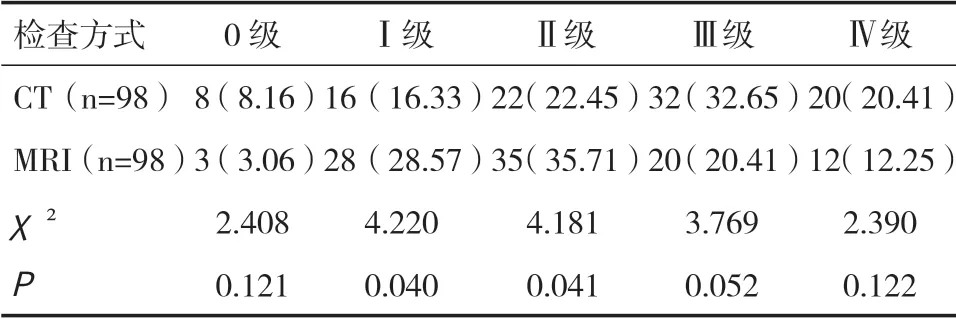

2.2 两种检查方式对骶髂关节病变分级检出情况MRI 对Ⅰ级、Ⅱ级骶髂关节病变检出率较CT 高(P<0.05),两种检查方式对0 级、Ⅲ级和Ⅳ级骶髂关节病变的检出率对比差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表1 两种检查方式对骶髂关节面病变检出情况[n(%)]

表2 两种检查方式对骶髂关节病变分级检出情况[n(%)]

3 讨论

AS 早期发病较为隐匿,其以骶髂关节病变为主要表现,患者多有轻度厌食、疲乏感等,但随着病情持续发展,逐渐出现明显腰部酸胀、疼痛、甚至出现失眠、肢体功能障碍等症状,具有发病突然、致残率高的特点[7]。早期予以正确有效的诊断和治疗是改善预后的关键。影像学检查是目前诊断该疾病的主要手段,CT 具有高分辨率,且为横断面扫描,可不受层面干扰,能观察到细微的骶髂关节病变情况,但临床实践发现,该检查方式不能清晰显示滑膜炎、骨髓水肿等急性改变[8,9],对处于炎症状态下骶髂关节漏诊率较高,进而影响其诊断价值。且相关研究报道[10],AS 患者从出现症状开始到CT 检查明确需要5~10年,极易错过最佳治疗时机,故选择其他检查手段具有重要意义。

MRI 是利用磁共振现象从人体中获得电磁信号,以重建人体信息为原理的一种断层成像技术,可随意作直接多方位的切层且其“流空效应”可在无损伤的情况下鉴别血管、肿块、淋巴结等组织结构,其软组织分辨能力较CT 高,可敏感地检出组织成分中水含量的变化,可早期发现AS 骶髂关节关节囊、韧带与肌腱的炎症病变,以提高对AS 的诊断价值。

骶髂关节炎的早期征象包括关节纤维软骨的附着端炎症和关节囊炎,随着疾病的进展还会出现关节周围的脂肪浸润、软骨下骨质硬化等结构性改变[11],这对提高早期诊断具有重要意义。本研究中,MRI 对AS 患者骶髂关节面下骨质侵蚀、骨质囊变、骨质硬化和软骨肿胀的检出率较CT 高(P<0.05),说明与CT 相比,MRI 可提高AS 患者骶髂关节面下病变检出率。分析原因发现,骶髂关节为AS 常见的累及部位且病变呈双侧对称,AS 发展到中晚期主要以弥漫性结构性改变为主要表现,CT 检查时虽然具有较高的空间分辨率和密度分辨率,可对病变部位进行多方面、多角度的扫描,但其扫描层面较厚,部分患者骨髓水肿或者软骨异常等情况无法明确显示。而MRI 是以核磁共振为原理,根据其所释放的能量在组织器官内部环境中不同的衰减程度,反映其内部结构图像[12],其可通过流空效应检出结合部骶髂关节骨膜、软骨形态等细微变化,同时可检出脂肪沉积等非骨性变化,进而提高对AS 患者骶髂关节面下病变的检出率。

高镇伟等[13]对比MRI 和CT 对AS 分级检出率,结果显示MRI 诊断Ⅰ级和Ⅱ级检出率较CT 高,徐仲明[14]的研究中也指出MRI 对Ⅰ级和Ⅱ级检出率高,说明MRI 可提高低级别AS 的检出率。本研究也证实这一观点,研究结果显示,MRI 对Ⅰ~Ⅱ级骶髂关节病变检出率较CT 高(P<0.05),说明与CT相比,MRI 可显示低级别的AS,其原因为低级别的AS 病变部位主要是关节滑膜的软骨,CT 难以很好地显示出关节腔内滑膜和关节软骨等结构和韧带病变情况,而MRI 则可弥补CT 在这方面的不足,其对软组织检查分辨率较CT 高,且在增强扫描后可见含有血供丰富的血管翳使病变滑膜出现明显增强,进而能早期发现尚无临床表现的附着点炎症,提高对Ⅰ级、Ⅱ级骶髂关节病变的检出率。两种检出方式对0 级、Ⅲ级和Ⅳ级骶髂关节病变检出率对比差异无统计学意义(P>0.05),其可能与0 级、Ⅲ级和Ⅳ级其影像学特征较为明显有关。

综上所述,与CT 相比,MRI 可提高AS 患者骶髂关节面下骨质侵蚀的检出率,且能更好地显示低级别的AS,为进一步诊断和治疗提供依据。