近30年中药外用治疗痛风性关节炎用药规律研究*

于广莹 高 颖 鲍凤和 刘 维

(1.天津市天津医院,天津 300211;2.天津中医药大学第一附属医院,天津 300381)

痛风性关节炎(GA)因嘌呤代谢紊乱,体内尿酸排出减少,尿酸钠盐沉积于软骨或关节滑膜,而引起关节组织出现红、肿、热、痛的症状,甚则形成痛风石。随着生活水平提高,人们饮食结构发生变化,过量摄入高嘌呤、高胆固醇类食物或大量饮酒,以及生活方式及环境因素改变等原因均可增加痛风的风险。近20年多个国家的痛风发病率均明显上升[1-2],痛风患者常合并高脂血症、糖尿病、肥胖等疾病[2-3]。现代医学对痛风性关节炎的治疗方法多归结为碱化尿液、减少尿酸生成、促进嘌呤物质排出等基础治疗思路。中医药治疗痛风的文献也常见报道,其中中药外用治疗痛风临床应用广泛,但中药外用剂型多样,药物使用无明确配伍规律。本文以痛风性关节炎的中药外用法为研究对象搜集近30年临床文献,提取中药方剂,总结分析中药外用治疗痛风性关节炎的用药规律,以期为临床提供参考及借鉴。

1 资料与方法

1.1 文献检索来源 计算机检索1990年1月至2019年12月Pub Med、Cochrane Library、EMBASE、ISI Web of Science、中国期刊全文数据库(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、万方数据库(Wanfang Data)及中文科技期刊全文数据库(VIP)有关中药外用治疗痛风性关节炎的临床文献。中文检索词:(“痛风”or“痛风性关节炎”)and(“中药外用”or“外治”or“膏”or“外敷”or“敷贴”or“熏”)。英文检索词("Gout" or "gouty ar⁃thritis")and("External use”or "external treatment" or "cream" or "external application" or "application" or "fu⁃migation")。文献资料的管理用文献管理软件Note Ex⁃press对文献题录进行管理、查重和精简,最后根据题录下载全文。文献检索采用2人独立背靠背方式进行,以确保检索结果的准确性和可重复性。

1.2 选择标准 纳入标准:治疗痛风性关节炎的临床研究文献;突显中药外用治疗痛风的疗效观察;文献中疗效观察对象至少分为随机对照2组的;处方有明确的中药药物组成。排除标准:综述类文献、描述性研究;单纯医者的理论经验总结;总样本量小于20例的临床观察;研究结果显示为无效或差异无统计学意义的文献;处方用药组成未全部列出的研究。

1.3 规范药物名称及功效分类 依据2015版《中华人民共和国药典》[4]将所纳入的药物名称进行统一规范,如“元胡”“玄胡”统称为“延胡索”,“生天南星”“胆南星”“制南星”统称为“天南星”。根据《中药学》[5]将纳入的中药按功效分类。

1.4 数据录入 将筛选入组文献的外用处方按照拼音字母顺序编码,所涉及的处方名称、中药组成、外用剂型、敷溶介质的数据依次录入Microsoft EXCEL 2007系统。双人独立录入数据,并与原始数据核对统一,保证数据录入的准确性。

1.5 统计学处理 将Excel数据库中的中药处方导入SAS9.1统计分析软件,进行药物频数统计、中药功效分类后的各类药物频数统计,运用关联规则算法对数据库中的中药进行关联规则分析,选取合适的支持度、置信度,以提取核心药物组合。选取置信度大于0.8的药物组合,制作不同频次下的药物组合网络图,以挖掘不同组中的共性药物核心组合。然后将数据库中药物进行整理,对药物赋值,“有”和“无”分别赋值“1”和“0”,使用SPSS25.0软件对高频药物进行系统聚类分析,从而获得高频药物的组方。

2 结 果

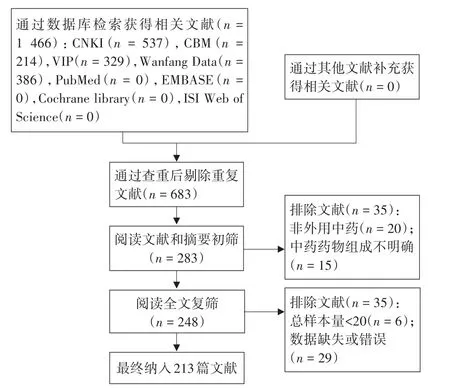

2.1 文献筛选结果 见图1。本研究初筛文献283篇,依据纳入、排除标准,最终筛选213篇文献入组,涉及方剂215首,其中两篇文献含辨证分型,处方分别录入。文献的筛选过程见图1。

图1 文献筛选路线图

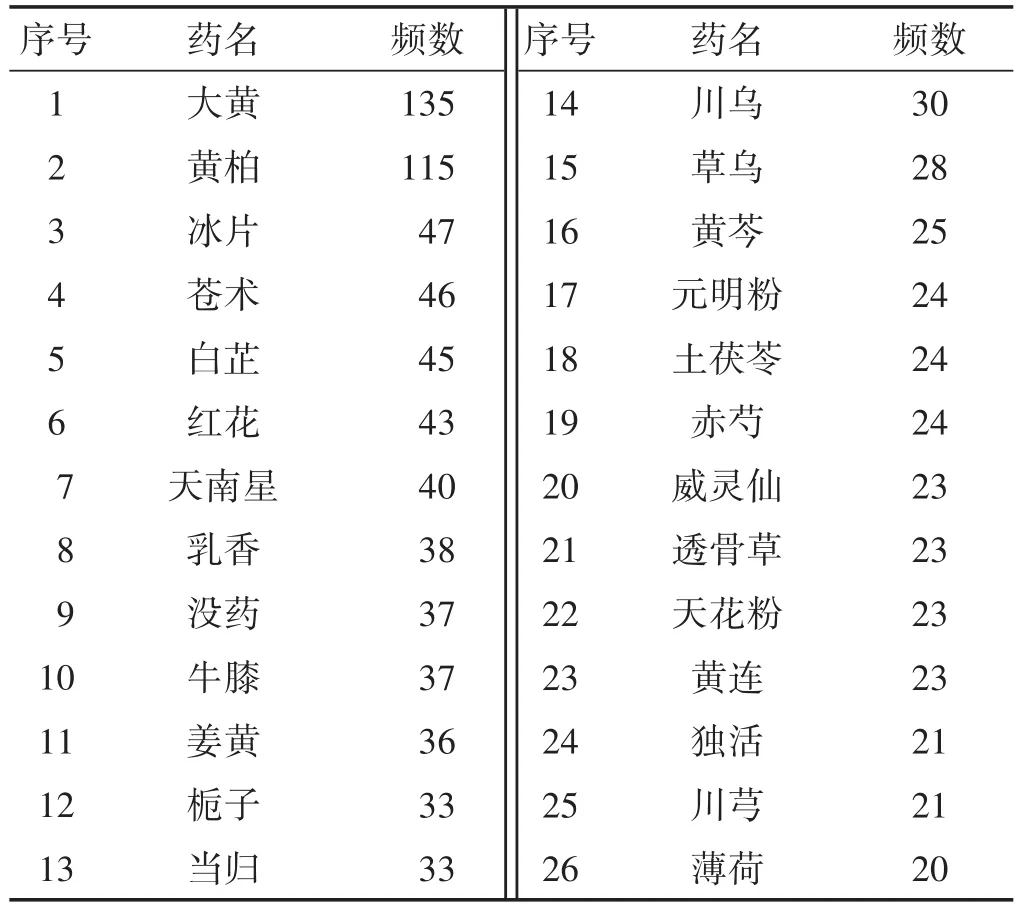

2.2 药物频数分析 见表1。本统计研究纳入215首处方中含232味药物,频数出现高于20的药物有26个,由高至低依次为大黄、黄柏、冰片、苍术、白芷、红花、天南星、乳香、没药、牛膝等。

表1 频数高于20的中药外用治疗痛风性关节炎药物

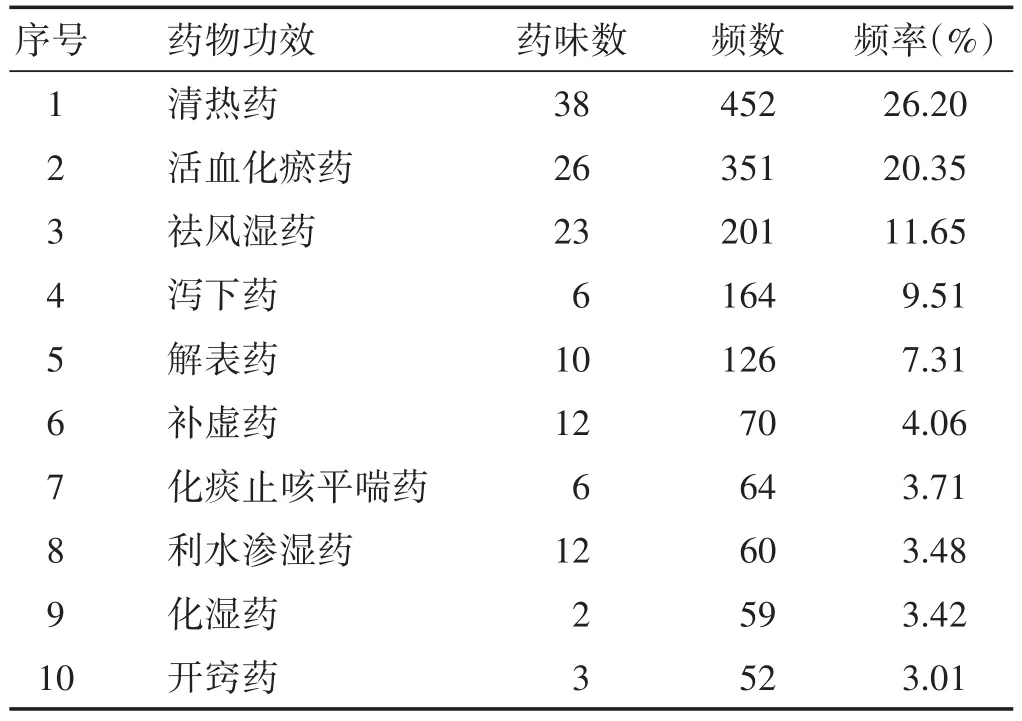

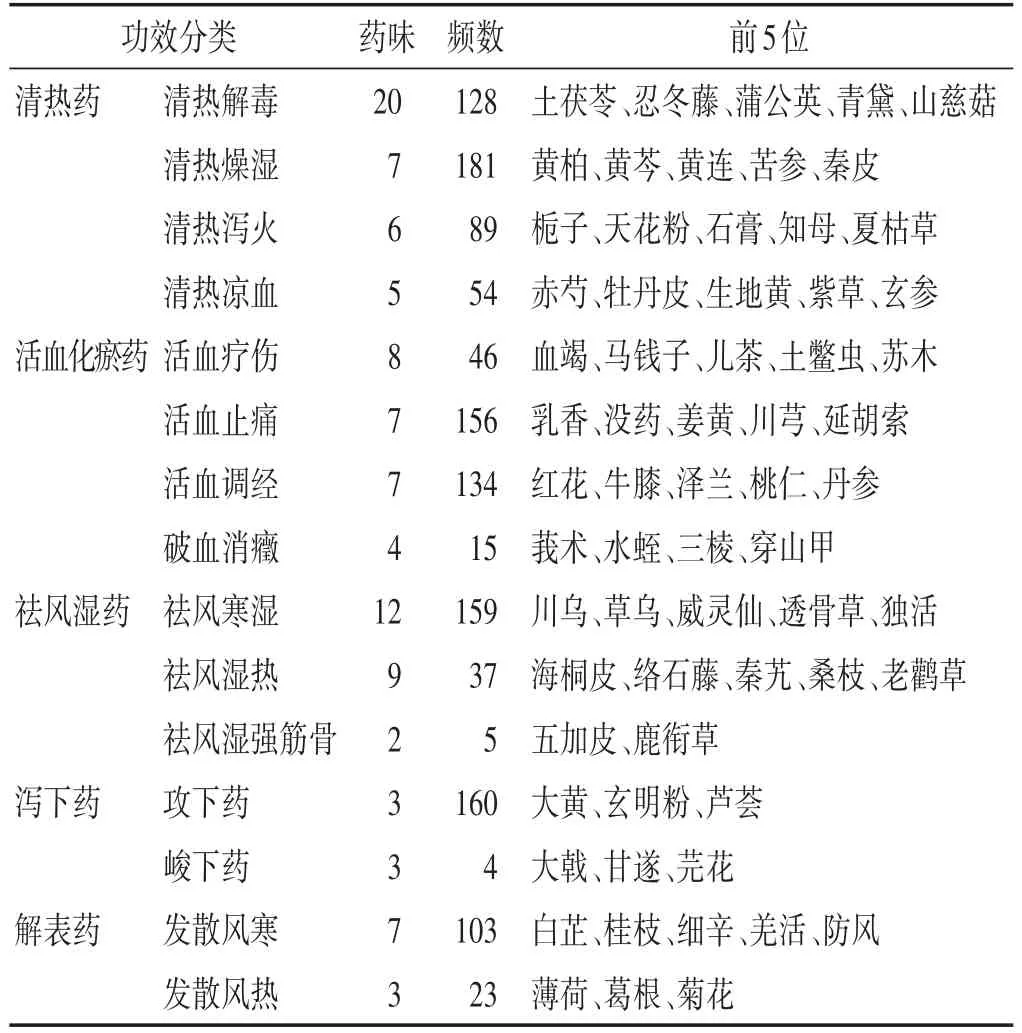

2.3 药物功效分类 见表2。依据中药功效分类,把232味药归入为19大类,药物出现总频数1 725次,依功效分类列出使用频数排名前10的药物出现的药味数、频数和频率。

表2 依据功效分类使用频数排名前10的药物

2.4 药物功效分类细化 见表3。依据功效分类中药味数和频数,常用前5大类依次为清热药、活血化瘀药、祛风湿药、泻下药、解表药,细分列出每小类功效中的高频药物。

表3 依据功效细化药物频数前5大类的药物

2.5 敷溶介质的使用 见表4。在213篇文献中,除水煎外洗39篇,成品制剂未提及介质的28篇,另有个例用两种介质,均纳入统计。药物敷溶介质中使用蜂蜜、醋较多,其次是凡士林、清水、油和白酒。使用频次前8位敷溶介质效能各异,详见讨论部分。

表4 使用频次前8位敷溶介质

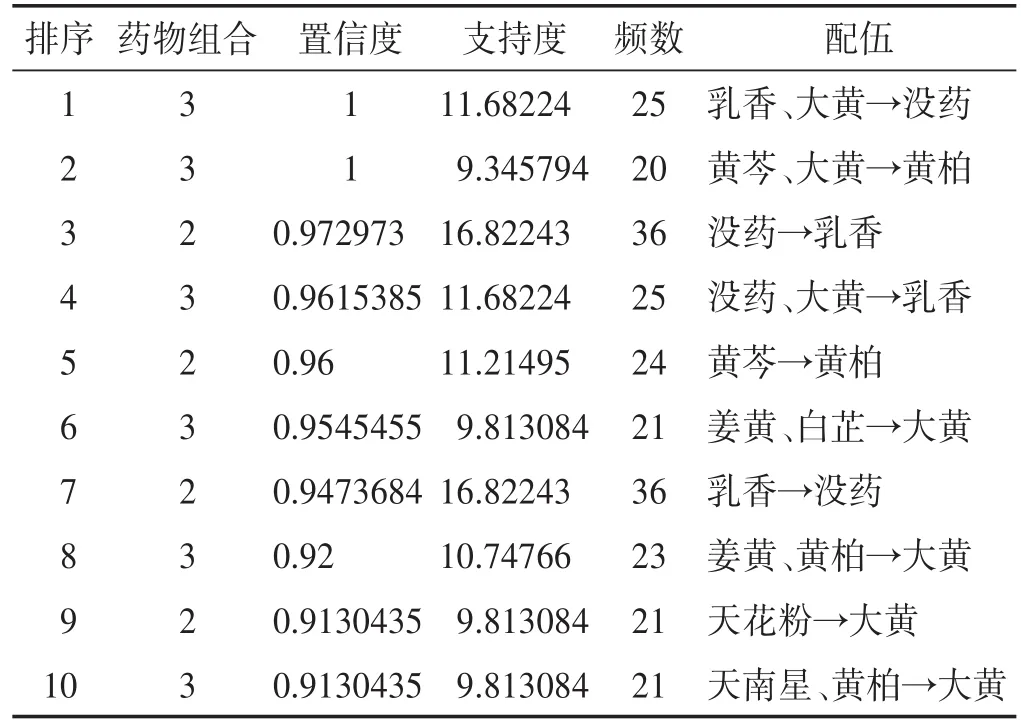

2.6 用关联规则分析核心药物组合 见表5。基于关联规则算法,对215个处方进行药物关联规则分析。置信度表示当A出现时,B会出现的概率。本研究筛选置信度大于0.9,频数大于20的药对,得到常用核心药物组合共10个,其中含2味药的药对有4个,含3味药的药物组合有6个。

表5 中药外用治疗痛风性关节炎核心药物组合

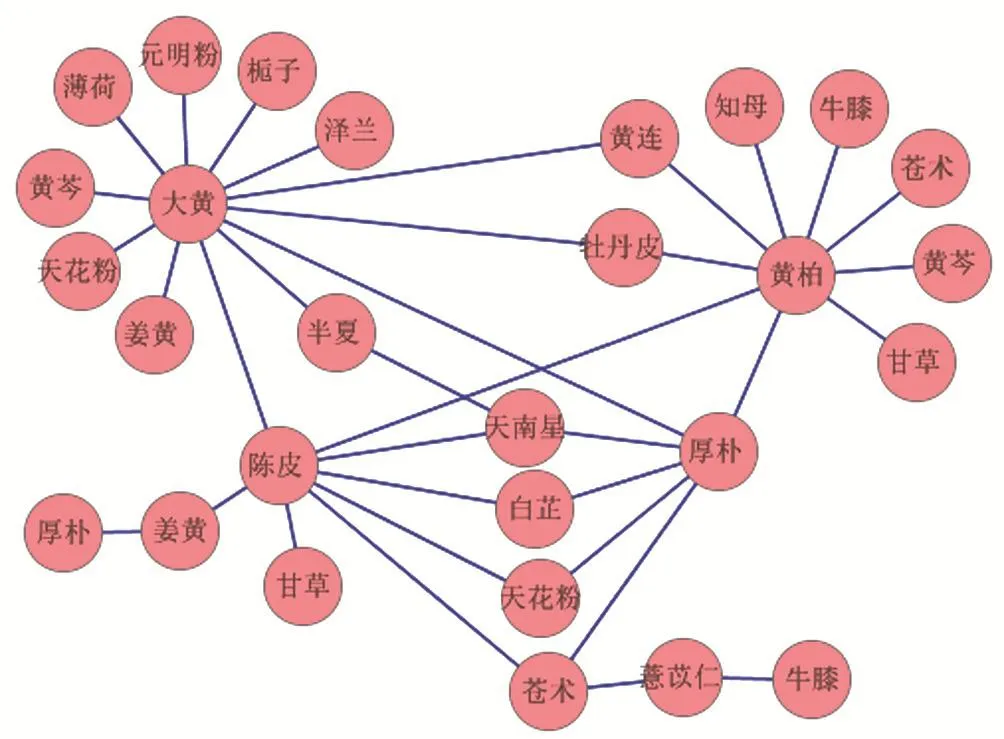

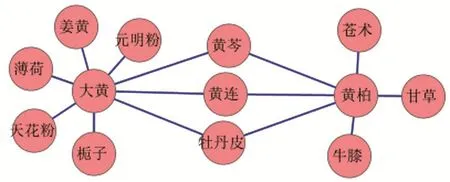

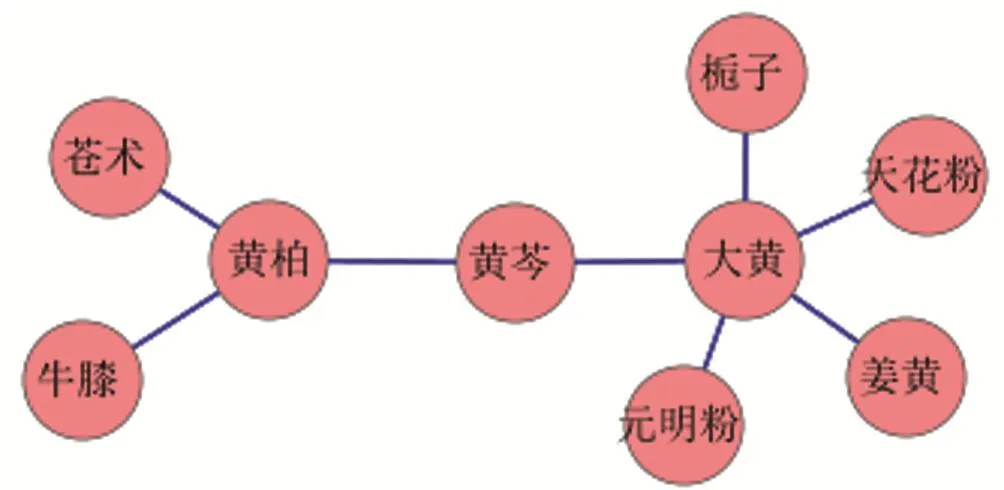

2.7 核心药物组合深度分析 见图2~图4。根据高频次药物组合的分析结果,设置置信度大于0.8,制作不同频次条件下(频次大于10%、频次大于15%、频次大于20%)的药物组合网络图。

图2 药物组合网络图(频次>10%)

图3 药物组合网络图(频次>15%)

图4 药物组合网络图(频次>20%)

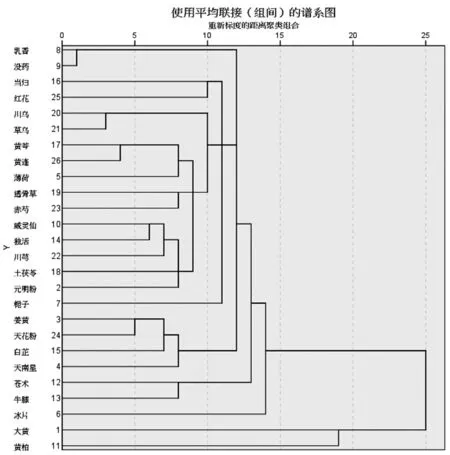

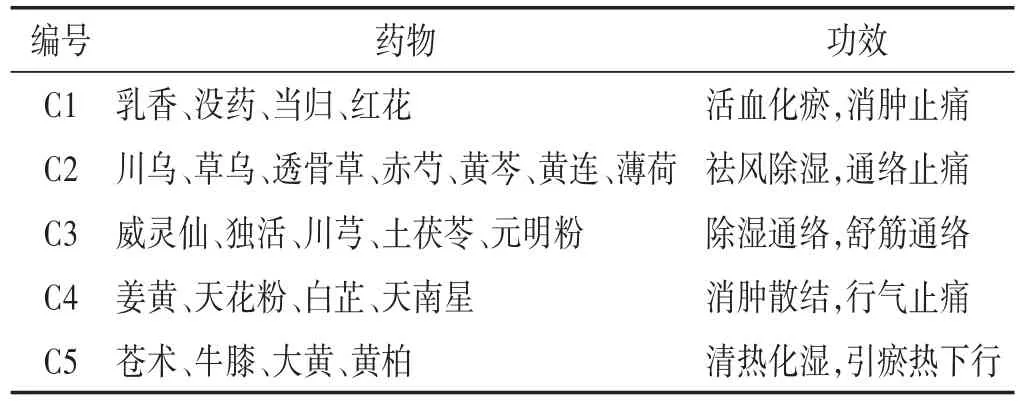

2.8 聚类分析 见图5,见表6。本研究对频数大于20的痛风外治药物进行聚类分析,并绘制聚类树状图,得出高频药物的组方。

图5 痛风性关节炎外治用药高频药物聚类分析树状图

表6 聚类分析高频药物分类

3 讨 论

痛风性关节炎多属中医学“痛风”“痹证”“白虎历节”等范畴。痛风的病名首见于朱丹溪所著的《格致余论》“痛风者,大率因血受热,已自沸腾,其后或涉冷水,或立湿地,或扇取冷,或卧当风,寒凉外搏,热血得寒,寒浊凝滞,所以作痛”。唐代《外台秘要》形容关节“痛如虎咬”“入夜尤甚”“昼静夜发”,故又名“白虎历节”,强调疼痛程度之重。痛风的病因在于先天禀赋不足,后天嗜食肥甘厚味,脾胃升清降浊失司或久病入肾,肾虚分清泌浊无权,又受劳倦、饮食、情志、环境等诱因影响,风寒湿热之邪侵袭经络,气血津液运行不畅,血行瘀滞,痰浊、瘀毒互结痹阻于关节、筋脉内,使筋失所养、关节活动不利,从而发为痛风。因此,痛风发病以脾肾亏虚,营卫失和为本;后天外感风寒湿热之邪,湿火痰瘀痹阻为标。而标本又相互影响,互为因果[6]。治疗当标本兼治,以清热解毒、利湿化浊为主法,兼顾健运脾气、补益肾气。痛风迁延日久,治当化浊解毒、祛湿通络[7-8]。

3.1 从中药频数方面分析 在纳入文献中共涉及232味中药,统计出频数占前5位的分别是大黄、黄柏、冰片、苍术、白芷。大黄出现频次最高,其性味苦寒,有清热利湿,凉血解毒,逐瘀通络之功效,外用大黄治疗痛风性关节炎可破聚积之瘀血,清利血中之热,消肌肤之肿毒,快速缓解关节红肿热痛的急性症状。现代研究发现,大黄具有明显的抑制炎症效果,大黄素对机体免疫功能具有双向调节的作用[9]。其次为黄柏,其性味苦寒,具有清热燥湿、解毒疗疮之功,归类于清热药,因其沉降之力而清利下焦湿热更著,使湿邪得以下消,真气得以通行。黄柏中含有的小檗碱成分,能增强机体内外的防御功能,减轻炎症反应,实验显示黄柏可明显降低高尿酸血症模型大鼠的尿酸和肌酐水平,抑制关节肿胀[10]。第3位冰片,为龙脑香树脂的加工结晶,性辛、苦、微寒,属芳香开窍药,具有开窍醒神、清热消肿止痛之功,实验表明其有效成分具有明显抗炎镇痛作用,镇痛效应优于抗炎效应[11]。冰片可增强其他外用药的渗透性,促进药物透皮吸收。冰片易溶于酒精,其溶液外用对痛风的止痛效果迅速可靠[12]。苍术归类于化湿药,味苦,性辛温,其性芳烈燥散,可升可降,走而不守,外能解肌表风湿,内可燥脾胃之湿,为治湿热下注所致痹证之要药。痛风多为湿热内蕴浊毒,留滞血脉所致,用苍术以燥湿运脾,祛风湿解表。白芷,色白辛温,上达肺胃二经,善祛风治疗头面部疼痛;芳香化浊,温中散寒,白芷又可和利血脉,祛风散寒,除湿通络,广泛用治于关节、肌肉、软组织损伤等疾病的疼痛[13]。在表1高频药中,冰片、白芷、乳香和没药多味辛易发散,属于芳香类药物,辛香走窜,“辛能破滞,香能达脾,温能散寒”且“香善走,故透达经络脏腑而无所不到”。芳香类药入外用方,可达到舒筋活血、理气止痛、破瘀散结之效,在治疗各类痹证、局部疼痛等方面效果显著[14]。在高频药前26味中,药物功效以清热凉血、祛湿化瘀为主,显现中药外用治疗痛风的治法方向。

3.2 从高频中药的功效分类方面分析 从功效分类看,治疗痛风的外用中药常以清热药,如黄柏、土茯苓、山慈菇等;活血化瘀药,如红花、牛膝、乳香等;祛风湿药,川乌、草乌、络石藤等;泻下药,如大黄、元明粉等;解表药,如白芷、防风等药为主。统计上述前5大类药物出现总频次为1 294次,占比约75.01%。在小分类中频数出现超过100次的分别为清热燥湿药、活血止痛药、清热解毒药、祛风寒湿药、攻下药、活血调经药、发表散寒药,7小类共出现1 021次,占比59.19%。因此,痛风中药外治以清热祛湿、化瘀止痛为主,佐以辛温解表散结之品,一可防药性寒凉太过,二可辛香走窜散瘀浊等毒邪。

在清热类药中,土茯苓、山慈菇治疗痛风性关节炎应用广泛。土茯苓含黄酮类、落新妇苷、多糖类成分,能增加尿酸盐排泄,具有消肿镇痛、抗痛风、促进肾功能恢复的作用[15]。山慈菇性甘、微辛凉,归肝、脾经,有清热解毒、消痈散结之功,现代研究表明山慈菇中所含的秋水仙碱对急性痛风性关节炎有治疗作用,可在几小时内使关节的红肿热痛消失[16]。活血化瘀类药贯穿痛风治疗各阶段,痛风急性发作期治宜凉血活血,祛瘀通络;间歇缓解期治宜活血化瘀,补虚通络;痛风结石明显者治宜破血逐瘀,搜剔通络[17]。祛风湿药具有祛风除湿,通络止痛的功效,研究显示祛风湿类药均有镇痛、抗急性渗出性炎症及抗肉芽肿的共同药效谱,而祛风湿强筋骨类药镇痛作用更强[18]。泻下类药物属高频药物,是由于大黄、元明粉在痛风外治中的广泛应用,本文统计“泻下类”中药,不是因其内服有泻下通腑之功,而是此类中药性寒凉,药效峻猛,外治痛风关节炎急性发作具有清热凉血、散结止痛之效,大黄、元明粉在临床时相须为用外敷治疗痛风,疗效显著[19]。针对痛风发作时红肿热痛的急性症状,清热、凉血、止痛类药物是首选,在急性症状缓解后,可兼祛湿化瘀,疏通脉络之法,而在症状间歇期,补虚健脾利湿,散瘀排浊毒,防结石产生是为关键。

3.3 从中药外治法及敷溶介质分析 基于30年痛风性关节炎临床文献,中药外用治法多包括中药温热外治法、中药贴敷疗法、中药涂抹疗法。中药温热外治法指加热中草药,通过熏洗、药浴、热敷人体相应部位以治疗的中药外治法[20]。中药贴敷疗法、涂抹疗法在痛风外用治法中最多见,是将中草药研细粉,与不同的液体介质调成糊状,或制成膏药,涂抹、贴敷于患部或某穴位的治法。本文对调配外用药所用敷溶介质进行统计,蜂蜜、醋、凡士林的使用例数占据前3位,其次分别是清水、油、白酒和糖。不同介质特性各异,依据各自特点发挥药效,如蜂蜜性味甘平,能补中润燥,止痛解毒,易于吸收,不过敏,安全性好;醋多为米醋、陈醋,性温味酸苦,醋制使有效成分最易溶出,可化积聚、散瘀消肿;凡士林性柔润,制成膏剂药性稳定,黏附性好;麻油润滑,保持药物湿润易于皮肤吸收,但消肿止痛功效不显;白酒和酒精,辛温大热,具有温经散寒、行气活血之功,但易挥发影响药物经皮吸收。而有研究分别用蜂蜜、醋调和香连金黄散治疗痛风,治疗总有效率无差异,但用蜂蜜调制缓解关节疼痛显优;而用醋调外敷消除肿胀明显[21]。综上,以醋配制适用于急性痛风的发作期,迅速消减肿胀疼痛;蜂蜜配制更适用皮肤敏感者,安全有效;凡士林配成膏剂使用方便,药效稳定,适于慢性痛风患者间隙期使用。

3.4 基于关联规则的中药外用治疗痛风性关节炎的用药特点 基于关联规则方法,筛选置信度大于0.9,频数大于20的核心药物组合共10对。在此基础上,本研究以置信度大于0.8,从不同频次(10%、15%、20%)进行药物组合对比分析,频次越高,药物数量递减,核心药物群渐明确,凸显药物组合之间的共性。这样既体现各组药物的核心组合,又反映不同组合中共性的核心组合,从个性与共性中对比分析,深入挖掘其用药规律。核心药物组合多以清热泻下类药物如大黄、黄芩、黄柏;配以化湿类药苍术,或活血化瘀类药如牛膝、姜黄等。例如黄柏苦寒清热、清下焦湿热,苍术苦温燥湿,化湿运脾;两药相配一寒一温,清热而不损阳,清热燥湿之力大增。配牛膝以活血化瘀通络,引药下行直达病所,亦增强其他药物的清热利湿之效。核心药物组合中乳香、没药是一组活血化瘀类常用药对,多相兼而用,两药挥发油均可镇痛抗炎,外用有促透作用,能够加速药物经皮吸收[22]。

3.5 基于聚类分析痛风性关节炎高频药物组方 通过聚类分析,26味高频药物得出5个聚类组方。C1类为乳香、没药、当归、红花,以活血化瘀为主,兼消肿止痛,适用于局部关节肿胀疼痛、皮色紫暗的症状。C2类分为两部分,一部分是以川乌、草乌为代表的辛、热之品,以祛寒除湿、温通经络,另一部分是以黄芩、黄连为代表的寒、凉之药,有清热燥湿解毒之功,两者寒热平调,共奏祛湿通络止痛之功。C3类以通利关节,缓解筋脉拘挛、关节屈伸不利为主。C4类以解表散结,消肿解毒化瘀为主。C5类以泻下燥湿、化瘀解毒为主,有三妙丸组成成分,苍术、黄柏、牛膝以清热利湿,引瘀血、热毒下行,适用于关节红肿热痛发作时。

本研究通过对30年中药外用治疗痛风的文献进行整理和归纳,体会到中药外治法临床运用广泛,药物经皮吸收可缓解关节红肿热痛症状,无胃肠不良反应。依据功效分类,外用药物多以清热泻火类,如大黄、黄柏;利湿化浊类,如苍术、土茯苓;化瘀散结类,如乳香、没药、牛膝等;通络止痛类,如川乌、草乌、透骨草;另有解表、芳香化浊药,如冰片、白芷,可以引药透皮起效。因此,中药外用治疗痛风性关节炎的用药,总治则以清热利湿,化瘀止痛为主,兼有解表散结。临床根据痛风分期用药更有针对性,急性发作期应以清热消肿止痛为主,快速缓解关节症状,间隙期或慢性期以利湿化瘀、通络散结为主,药效持久,减少疾病复发。目前,碍于临床观察的统一疗效体系评价缺乏,多中心大样本的研究数量有限,数据挖掘得出用药规律还需要临床进一步实践和验证,期望在目前循证医学大数据研发下,更多的用药规律、治疗方法得到挖掘整理,以期能更好指导临床应用。