大司空文化彩陶再分析

□王全金 葛海洋 张琼文

大司空文化遗存[1-8]自发现以来,因其独具特色风格的彩陶而引起人们的关注。 它典型的施彩器形、丰富的图案纹饰、程式化高的构图结构等特点成为大司空文化区别于其他文化类型的重要标志。但因出土彩陶遗存的数量有限,近些年来对豫北冀南地区有关考古工作开展得较少, 故学者们对其彩陶研究也比较少,有学者[9]在研究仰韶时期彩陶时有所涉及, 但真正对大司空文化彩陶有过较全面研究的可能仅有严文明先生。 严文明先生在《大司空类型彩陶之分析》一文中,对主要遗址出土的彩陶进行分析,在此基础上对彩陶的类别、构图方式、花纹的演变进行分析研究[10]。

大司空文化因安阳大司空村仰韶遗存[3]的发现而得名, 随后在豫北冀南地区调查发掘了数十处大司空文化遗存的遗址。 从目前所发现的考古材料来看, 大司空文化的遗存主要分布在豫北冀南地区太行山东麓的冲积扇和冲积平原之上。 具体来看, 大司空文化的分布范围基本上在河北北澧河支流七里河以南至河南新乡地区, 其中以漳河、安阳河等流域为中心分布范围。 除此之外,在河北的临城补要[11]和山西的黎城东阳关[12]也发现了与大司空文化极为类似的遗存, 其可以看作大司空文化辐射影响的范围。

笔者重新对大司空文化遗存中彩陶部分进行梳理和观察,在前人有关研究的基础上,本文将进一步对大司空文化彩陶的基本艺术特点、 造型设计与纹饰图案之间的关系以及彩陶的溯源问题进行探讨。

大司空文化中着色陶器绝大多数为彩陶,但也发现了极少的彩绘陶。 根据报告中的描述,在磁县界段营、 安阳鲍家堂等遗址中发现了极少数彩绘陶。由于彩绘陶在大司空发现的数量极少,且不具有代表性, 故不纳入本文对大司空文化彩陶研究的范围内。

一、彩陶的基本艺术特征

(一)主体图案

主体图案是指在器物上最显著的位置所绘制的图案,其中画幅占据整个图案最大,图案效果最为突出明显,其中可能是复合图案组成的,也可能是单个图案纹饰构成。 在大司空文化彩陶中最为常见的主体图案主要有以下13 种(图1)。

图1 大司空文化彩陶主体图案

1.豆荚纹与花瓣纹。 豆荚纹是由两个上下向内凹的三角形组合而成; 花瓣纹是指两个凹腰三角形中间形成的空地,类似于单片花瓣。

2.细腰纹与半月纹。 细腰纹是由两个细腰三角形横置顶点相对连接而成; 半月纹是指在两个细腰纹上下所形成的空地,类似于半个月亮。

3.对等腰三角形纹。 一对等腰三角形横置顶点相对连接而成,应为细腰纹的变体,发现数量不多。

4.蝶须纹。 由两个左右对称的弯钩形组成,类似于蝶须。 一般为单独使用,形制比较规整,但有少量变体。

5.成组细波纹。 由数条线条较细的波纹组成,可分为竖细波纹和斜细波纹两类。 其中竖细波纹与细腰纹组合使用,斜细波纹与豆荚纹组合使用。

6.叠三角形纹。 可分为两种。 一种由两个规则等腰三角形上下叠压构成, 两个等腰三角形顶点向上叠压; 另一种由不规则等腰三角形上下叠压构成,成组出现。

7.叠人字纹。 由数个人字形纹上下叠压构成,一般为单独使用。

8.钩叶纹。 由横置的一个弯钩形构成,类似于钩叶。

9.S 纹。 由变体的曲线构成,形状类似于字母S,部分作为主体图案使用,部分作为填充花瓣纹使用。

10.F 纹。由变体的曲线构成,形状类似于字母F,发现数量较少。

11.网格纹。 由数条左右斜直线构成,有长方形、菱形和三角形等多种形态。

12.水波纹。 有规律的上下波动的曲线构成,类似于水波。 极少数作为主体图案使用。

13.梭形纹。 扁四边形,形状类似梭子,一般是成组出现,发现数量较少。

(二)构图方式

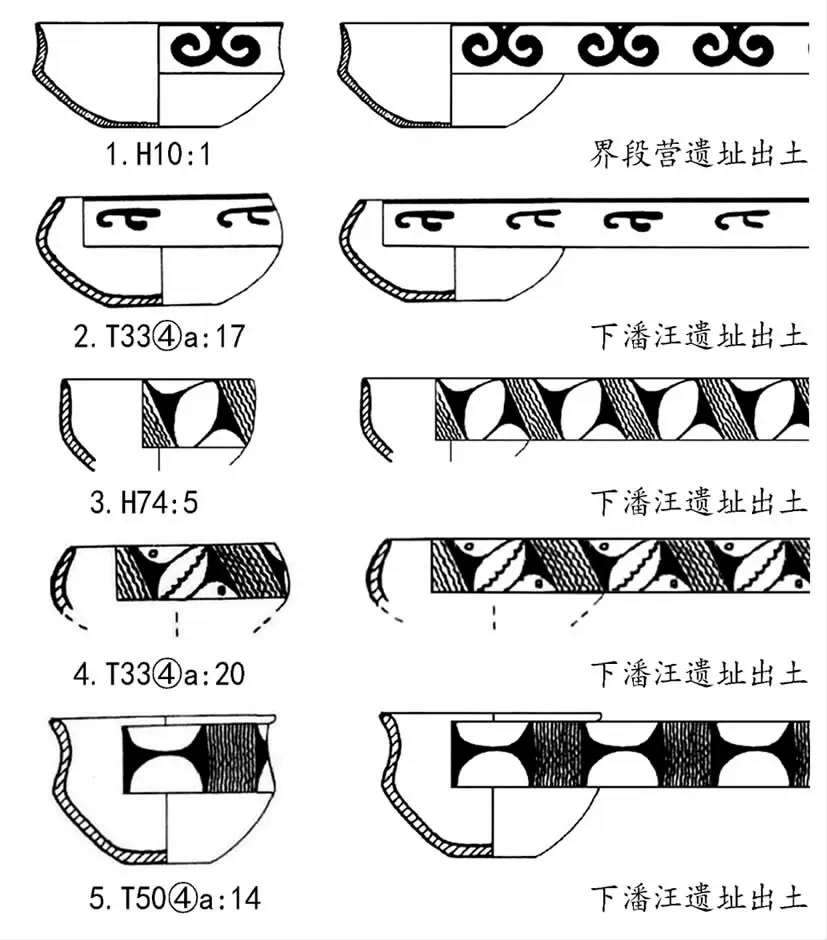

1.二方连续构图方式

大司空文化彩陶的构图结构一般是由主体图案加修饰类花纹两大部分组成。 从纹饰的组织和构图的规则来看, 大司空文化彩陶都主要遵循着一条基本形式的原则——连续性。 王仁湘先生在《史前中国的艺术浪潮——庙底沟文化彩陶研究》中指出:“这种连续是用重复出现的纹饰单元,在器物表面一周构成一条封闭的纹饰带, 这样的构成主要表现为二方连续形式。 ”[13]从大司空文化彩陶纹饰图案构图来看, 二方连续式是该彩陶的主流构图方式。根据其图案使用频率,可分为同一元素图案反复出现, 中间没有什么间隔的单元素二方连续图案(图2-1~2)和两个及以上元素图案组合交替排列出现, 彼此互为间隔的多元素二方连续图案(图2-3~5)两种。

图2 二方连续彩陶图案

2.图案对称构图手法

通过对大司空文化彩陶的分析, 发现彩陶图案在绘制的过程中运用了一些技巧, 最为明显的就是对称。 下面就从主体图案和附加纹饰图案两个方面进行分析。

(1)主体图案。可分为两种。一种是以线轴(点)为对称线轴(点),左右对称。如细腰纹加成组竖细波纹的组合,可以将连接两个细腰纹顶点的点看作对称点,两边可以左右对称,也可以看作旋转对称的一种特殊的形式;也可以将细波纹看作对称轴,细腰纹两边也可以左右对称。 (图3-1)另一种是平移。如豆荚纹加斜细波纹的组合,将斜细波纹看作平移轴,两边的豆荚纹可以左右平移。 (图3-2)

(2)附加纹饰图案。 可分为三种。 一种是以线轴为对称线轴,上下对称,如填充细腰纹上下半月形空地的纹饰, 以两个细腰三角形的细腰作为对称轴,上下对称(图3-3);一种是以线轴为对称线轴,上下平移对称,如填充细腰纹上下半月形空地的纹饰, 以两个细腰三角形的细腰作为对称线轴,上下平移对称(图3-4);一种是旋转对称,如填充豆荚纹中间花瓣形空地以及上下空地的饰纹,以豆荚纹中间的斜小曲线或斜锯齿纹的一个点作为定点,向下或向上180°旋转对称(图3-5)。

图3 对称构图手法

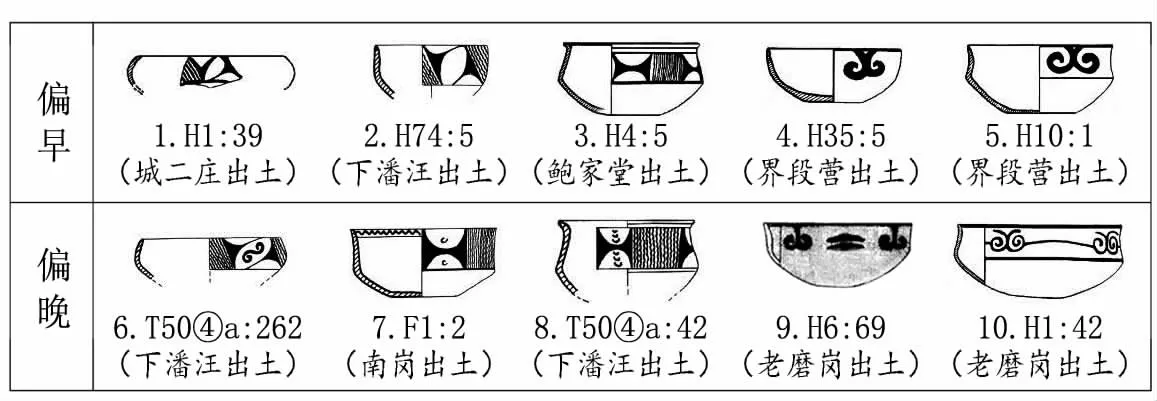

(三)典型主体图案在构图上的变化

从大司空文化彩陶来看, 其最为典型的主体图案构图结构主要有三种: 第一种是常饰于盆上的细腰纹加竖细波纹; 第二种是常饰于钵上的豆荚纹加斜细波纹; 第三种是常饰在碗以及部分盆上的蝶须纹。

大致可看出在早期,这三种纹饰在器物器表上基本没有加其他纹饰,到后期在同类器物上开始有细微的变化,在细腰纹和豆荚纹形成的空白处,填充一些小的纹饰,在整体画面协调统一的前提下,又有各自的风格特征。 蝶须纹早期也是单元素二方连续构图,到后期也开始在两个蝶须纹之间填充其他纹饰,或用平行线将蝶须纹串联起来,使得整体画面不会因反复出现单个图案而略显单调。

从早期严格规范、统一绘制的图案,到后期开始逐渐在相对统一的前提下, 在局部添加一些各式各样的其他因素的小图案, 整体图案看起来少了一点严谨、统一,多了一点生动、可爱。图案的变化,也可以反映出陶工从刚开始专业化、程序化地绘制统一的图案, 到后来可以在相对统一的基础上添加一些其他小的图案,作为装饰和填充。总的来说, 大司空文化彩陶的图案绘制遵循着一定的原则与程序:从整体布局到局部结构,线、面的组合体现出一种有意味的形式美感。 (图4)

图4 典型主体图案局部演变

(四)器物与花纹选择之间的关系

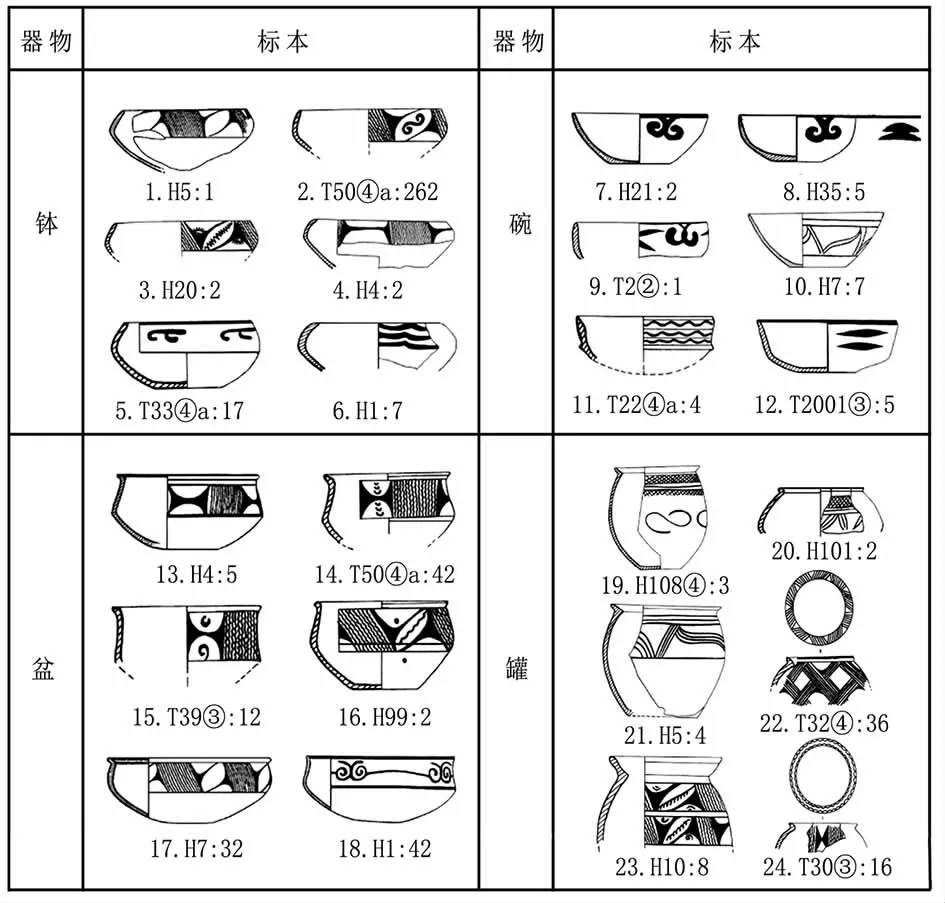

大司空文化彩陶的施彩器类的选择比较简单,主要是集中在钵、盆、碗、罐4 种器类。 (图5)

图5 花纹图案与器物关系

钵上图案以豆荚纹加成组斜细波纹的组合最为常见。 有时为了避免在豆荚纹中间形成的空地显得过于空旷, 便在其中加入了各种各样的小型纹饰。 也有个别主体图案为蝶须纹、重叠垂弧纹、横F 纹,还有细腰纹加成组的竖细波纹。

盆上图案以细腰纹加成组竖细波纹的组合最为常见, 有的还会在细腰纹上下形成的半月形空地上绘制各式各样的小型纹饰,主要是各类符号。有少数主体图案也绘豆荚纹加成组斜细波纹或者蝶须纹。

碗上常见主体图案为蝶须纹单独的纹饰。 有极少数为钩叶纹、波纹、变体S 纹、叠梭形纹等。

罐上图案样式变化多样, 其中最主要的为网格纹,也有成组出现的画风比较随意的曲线纹、成组相错的斜线纹、豆荚纹加成组斜细波纹、细腰纹加成组竖细波纹等。

通过上述对彩陶的基本艺术特征的分析,从中也得出大司空文化彩陶风格的一些特点:

1.结构严谨,图案规整,从而形成一种比较固定的构图格式。例如,盆上基本上用上下各一条平行线条环绕肩部和腹部作横分层, 在分层中间绘制细腰纹加成组竖细波纹的主体图案; 钵常见在腹部饰一条平行线环绕, 在口部到平行线条中间绘制豆荚纹加成组斜细波纹; 碗口沿常饰一条较宽平行线, 有的在腹部也用一条较细平行线条环绕作横分层,在分层中间以蝶须纹为主。

2.在画法上,首先是线和面的应用十分广泛。直线的运用,格调为简单、严谨;曲线的使用,格调为生动活泼、富有节奏感;各种面形式的运用,使得整个画面有层次的对比。 其次是成功地运用了疏密、间隔、繁简等多种对比的手法,使彩陶达到了变化多样而又和谐统一的要求。例如,为不让豆荚纹或细腰纹形成的空地过于空旷, 便有意识地填充一些小品纹饰; 在豆荚纹或细腰纹之间绘制成组细波纹,形成一种疏密对比的艺术效果;为不让单元素的蝶须纹过于单调, 开始在蝶须纹之间绘制其他纹饰。

3.图案的形式上运用了对称、反复等方式,从而组合成各种艺术效果不一样的图案。

从彩陶图案结构严谨、花纹规整、和谐统一,以及连续、对称、反复等多种表现方式的运用,可以看出当时的人们已经初步掌握和运用图案构成的法则。从花纹与器形相结合、审美与实用相结合上, 可以看出人们对图案的设计和布局是事先经过仔细考虑的,并不是随意而为之。

二、彩陶造型与花纹图案之间的关系

张朋川先生在《中国彩陶图谱》中指出:“彩陶是最早以彩绘纹样图案与造型相结合的工艺美术。 ”[14]210对此观点,笔者十分认同。 下面,笔者便站在美术造型设计的角度, 对大司空文化彩陶造型与花纹图案之间的关系进行初步的探究。

(一)彩陶造型“画布”与纹饰“画”的艺术空间关系

彩陶,具体是指在陶器器身上绘制彩色图案,是史前文化艺术的表现形式之一。在笔者看来,彩陶是普通绘画中一种特殊的表现形式。 彩陶的造型可以看作“画布”,即画的载体;彩陶的花纹便是绘制的“画”,即画的内容。郑为在《中国彩陶艺术》一书中说道:“新石器时代的彩陶艺术, 是我国目前发现的绘画史料的最早的章节。 ”[15]

彩陶同普通绘画在艺术表现上有异同点。 相同之处在于两者都要借助一定的载体,用笔在载体上进行图案的创造, 这也是绘画最基本的表现形式。但两者也存在着最大的不同,那便是艺术空间的不同,从而使两者所表现的艺术效果有所不同。普通绘画是在二维空间中所进行创造的,彩陶花纹借助陶器造型,创造出三维空间的艺术效果。二维空间所呈现出的艺术表现,正如于培杰在《造型艺术空间》一文中所说:“这个视点可近可远,但必须在画面的正前方;它允许稍加偏移,但如果偏斜过大,画面就会变形(如圆形变椭圆形)。 ”[16]由此可知,这种空间具有单向性,创作者只能够从一个方向去创作,欣赏者也只能够通过这个方向去欣赏。再有就是绘画的线条与色彩都是永恒的,不会随着其他事物的变化而变化。然而彩陶除具有普通意义上的绘画的艺术表现外,还有着立体空间多展现出的艺术效果。 从视点来看,三维空间的视点是全方位的,欣赏者可以从任何视角去欣赏,而且,在不同的视角下所看到的效果是不一样的。苏联美学家尤·鲍列夫曾谈过这一原理:“米开朗基罗雕塑的将死的奴隶试图挺起腰来,观众已经准备相信这个被打倒的人会站起来,但是只要从另一角度来看这件雕塑品, 你又可以看到一个无力地慢慢倒下去的身躯。如果再换一个新的角度来看,对死者徒劳无益的努力的感觉又变成了希望。注定死亡的奴隶就这样许多世纪以来试图奋起反抗,但一次又一次地倒下去了。 ”[17]彩陶虽然不是雕塑,但其造型属于三维艺术空间,产生的艺术效果同雕塑的相类似。 依据视觉角度的不同或变化会产生不同的图像效果,可以进一步拓展花纹描述的空间,使得纹饰具有节奏感,同时也提升了纹饰表现的艺术张力。

从大司空文化彩陶来看, 当时人们已经具有了三维空间艺术的审美观念。 例如在部分彩陶折腹盆上,花纹不仅绘制在陶器外上腹部,还在口沿上饰有数圈小曲线纹或其他纹饰, 这就是人们在欣赏该类彩陶时,不仅要平视,还需要俯视,其原因为,不同的视角会呈现出不一样的艺术效果。在器物上绘制图案,从不同的视角看同一幅图像,会有不同的艺术效果。 例如,饰水波纹的陶钵,在平面空间平视的效果远不如在立体空间俯视的效果,在三维空间中,水波纹所表现出的效果具有更强的节奏感和立体感,更接近水波的现实状态。在水波纹中间饰平行横线条, 仿佛是在平静的海平面上有一圈圈水波在有节奏地运动。平视的静,俯视的动,陶工就是通过找寻动静态之间的平衡,获得节奏和韵律之美。

由此可见, 古人为了让彩陶花纹同器物的造型相协调, 在俯视或平视时都能看到完整而美丽的图案,结合彩陶造型采用立体设计图案,运用二方连续构图方式和图案对称的手法, 使彩陶图案与造型完美地融合在一起。

(二)彩陶造型与图案内容的关系

张朋川先生在《中国彩陶图谱》中指出:“器形的变化要先于花纹的变化,花纹往往伴随着器形的变化而相应地发生变化,因此彩陶上的花纹所构成的图案格式通常受到陶器器形的制约。 ”[14]142从大司空文化彩陶来看, 正如张朋川先生所说的那样,不同的器形造型有着不一样的花纹图案。

大司空文化的典型折腹盆,从造型来看,折沿外翻,上腹部斜直或稍内曲而下腹内收,从而使盆腹增高。首先,折沿外翻的设计可以使人用手指很容易提持盆的口沿进行搬移;其次,斜直或稍内曲的上腹部的造型,使得上腹的面积增大而平缓,因盆的器形较大,折腹的设计也有利于人手“捧”这个动作。 这种折腹的式样也使得盆外腹廓出现了凹凸的曲线变化, 盆整体造型变得十分优美。 同时,这样上腹部的设计有利于花纹的绘制,增大上腹部的面积和平缓程度, 便于更多更大主体图案的绘制,明显的折腹处成为花纹绘制的边界。这样做可以更大限度地强化纹样的视觉感受, 增强艺术效果。

正是由于上腹部面积较大, 盆常见饰豆荚纹加成组竖细波纹组合的主体图案, 豆荚纹是由两个细腰三角形顶点左右相连组成的, 能够最大程度将整个上腹部上下填满,中间留有上下空地,非常巧妙地形成了“留白”的艺术效果,营造出一种空间感。 有时为了不让留有的空地显得过于空旷和单调,会在空地绘小型纹饰来填充空间。在豆荚纹的一侧饰有成组的竖细波纹, 成组细波纹会营造出一种秩序感,同时也起到间隔的作用。成组竖线条形成的紧密空间同豆荚纹所呈现的较空旷空间在视觉上产生对比, 从而使整个主体图案在画面上营造出协调、均衡的审美意象。 再有,竖线条还可以看作该主体图案二方连续的定位处, 使头尾相连,使图案产生强烈的节奏感,形成一个完整连续的图案。

敛口彩陶钵为敛口,浅曲腹且折腹造型。器腹造型的转折变化,不仅使人们容易捧持,而且增添了器物整体的美感。由于钵的体形较小,主体图案常绘制于器物的凸出位置,即从口到上腹部,以最大腹径折腹处为界。 陶工正是利用该类器物本身的形制特点来突出主体图案。由于陶钵可以绘制图案的面积有限, 在不破坏整体画面完整性的前提下,陶工采用了豆荚纹加成组斜细波纹组合的主体图案, 豆荚纹由两个上下相错的弧形三角形组成,用斜细波纹也是为了最大程度上压缩空间, 以满足绘制面积的要求。 彩陶钵扁圆上腹部的造型设计与豆荚纹、斜细波纹等花纹呈现出一种协调的艺术效果。 彩陶钵上的图案同盆上的图案所要表现的艺术效果基本上相同, 只不过因绘制面积的不同,所采用的图案不相同,钵上豆荚纹也有“留白”的艺术,两个弧形三角之间留有空地。为了防止过于单调,有些在空地绘小品纹饰。同样也采用二方连续的形式使头尾相连,成为一个完整的图案。

彩陶碗,弧腹,下腹部内收,平底。下腹部内收,有利于人们捧持,平底的设计可以使碗平稳地放置在地面或者其他平面上。在碗上腹部常饰单元素的蝶须纹,少部分其他单元素纹饰,同弧形腹部相协调统一。 单元素可能看起来过于单调,后期在两个蝶须纹之间绘有其他纹饰,一是为了两种元素的组合,使图案显得不再那么单调;二是为两个蝶须纹之间放置间隔,使人从视觉上不再感到疲倦。

可以看出,陶工在满足图案完整性的基础上,根据不同器形的造型, 绘制同造型相协调统一的图案。从中也看出陶工不仅有着深厚的美术功底,而且还有着审美意识。

(三)彩陶造型与花纹绘制部位的关系

从大司空文化彩陶来看,器形主要有盆、钵、碗、罐4 种。盆主要以复合纹饰图案为主,口沿、肩等部位常饰平行线纹、小曲线纹等简单纹饰,一是作为镶边装饰,二是可以作为肩和腹部之间的拼合处,三是可以作为与主体图案的分割线、分界线。上腹部饰主体图案,还有一部分盆饰单元素图案,整体画面简单。钵也以复合图案为主,因可绘制面积小,在钵的上腹部仅绘主体图案,没有镶边装饰、间隔的纹样。 同时也有一部分绘有比较简单的图案,例如F 纹、叠人字纹等。碗、罐等器形的纹饰也是绘制在上腹部,下腹部几乎没有任何图案。

由此可见, 大司空文化中彩陶纹饰绘制的部位均在器物的上腹部及以上部位, 下腹部几乎不施彩,这是由陶器的造型所造成的。彩陶的图案是用来被人欣赏的, 欣赏者的视觉角度很大程度上影响着彩陶图案的绘制位置。 彩陶也是被用来使用的,其器物造型的特点,会导致图案绘制部位的局限。彩陶的图案是陶工绘制的,器物造型的限制也会导致陶工绘制图案的局限性。具体原因,笔者认为可能有以下4 点:①欣赏者的视角原因,古人一般席地而坐,所看的角度一般为平视或俯视,视线基本上不及彩陶下腹部,因此不在下腹部施彩;②大司空文化彩陶器形的下腹内收较急, 当彩陶搁置在一个平面时,下腹部会产生阴影,使人看不清楚,因此也不会在下腹部施彩;③无论是盆、钵还是碗等器物,人们在使用时经常用手捧或托器物的下腹部,如果下腹部施彩可能会因手与其长时间接触而磨损掉色,从实用的角度也不会选择施彩;④陶工在绘制图案时, 一般将器物放在平面上绘制,当开始绘制图案时,不会随意再将其移动摆放,器物的下腹部内收较急且靠近地面,不便施彩。

三、彩陶的溯源

在敛口弧腹钵、侈口平底碗、敞口折腹盆等器物上饰有各类不同样式的图案是大司空文化最典型的文化特征。但这些具有独特风格的彩陶来源于何处,目前在学术界尚未有明确统一的观点。张朋川先生认为是从大河村类型演变发展过来的[14]104。 陈白冰先生认为是受到了庙底沟文化和后冈一期文化的影响[18]。 严文明先生认为是由钓鱼台类型演变发展而来[10]。

(一)同大河村类型和钓鱼台类型的联系

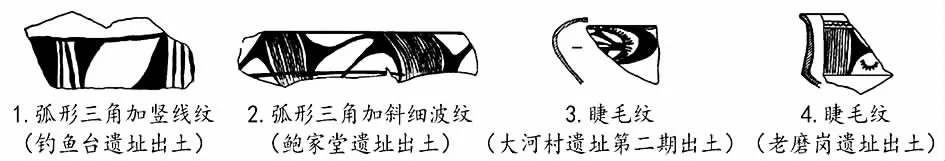

从目前发表的有关钓鱼台彩陶遗存[19-20]来看,彩陶图案有弧形三角纹加竖线纹 (图6-1) 等纹饰, 能够看得出有大司空文化典型的弧形三角纹加斜细波纹风格图案(图6-2)的雏形。

在黄河南岸的大河村遗址第二期文化遗存[21]138-162的彩陶开始出现睫毛纹(图6-3),在第三期秦王寨文化中广泛出现,在同期大司空文化中也出现了一些睫毛纹(图6-4)。 虽然大司空文化中睫毛纹在形态上与大河村遗址发现的有所区别,但保留其骨架,大司空的睫毛纹可能是从大河村遗址第二期开始向黄河以北传播的过程中融合了当地的文化特点而形成的。

图6 彩陶图案比较

(二)同庙底沟文化和后冈一期文化的联系

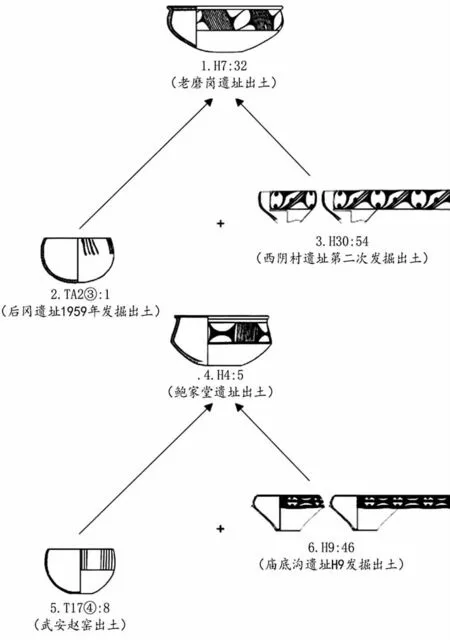

大司空文化彩陶纹饰中成对的弧形三角纹与庙底沟文化在形态上基本相同, 弧形三角纹是庙底沟文化中典型的彩陶图案之一, 甚至可以在庙底沟文化弧形三角纹中找到类似于大司空文化中豆荚纹、细腰纹等典型纹饰。成组细波纹的风格样式与后冈一期文化中彩陶的直线造型相接近。 后冈一期文化中的彩陶图案以发达的直线风格造型为主, 且有些彩陶纹饰图案以数条竖平行线或斜平行线为一组间隔绘制, 在两组平行线之间留有空白, 其风格样式与大司空文化中的成组细波纹相接近。由此可见,大司空文化彩陶中成对的弧形三角形很有可能是继承了庙底沟文化中的弧形三角纹,成组的竖、斜波纹应该是继承了后冈一期文化中的竖、斜线纹。

庙底沟文化彩陶构图方式也是以二方连续为主,也采用了对称等构图手法,图案多以弧形造型为主,庙底沟文化中也是多弧形造型,然而后冈一期文化中以直线造型为主。由此可见,庙底沟文化无论从风格上还是构图方式上, 其相似度远大于后冈一期文化,也就是说,庙底沟文化作为大司空文化彩陶源头的意义要大于后冈一期文化。在《记忆——北大考古口述史(一)》一书中,郑振香先生也谈到过:“庙底沟类型发展成秦王寨类型、 大司空类型, 在大司空村遗址的发掘中也挖到了庙底沟的东西, 那就很明显的是庙底沟类型比较晚的遗存了。 ”[22]可见,大司空文化的形成与庙底沟文化还是有着很大的联系, 它是在此基础上吸收和借鉴了该地区的后冈一期文化、 钓鱼台类型以及黄河南岸的大河村类型等文化因素, 再与当地文化特点相融合而形成的。 (图7)

图7 大司空文化典型彩陶来源图解

(三)彩陶形成的基础

从分布上看, 大司空文化和后冈一期文化的大致范围都处于豫北冀南地区, 且在时间上前者晚于后者, 但两者在文化面貌上却显示出截然不同的特色。按常理来说,分布范围基本一致的大司空文化在文化面貌上应继承和发展后冈一期文化,但两者在文化面貌上呈现出截然不同的现象,其间毫无半点继承和发展的迹象。 虽然在两者之间有缺环,严文明先生认为,在两者之间有钓鱼台类型, 但由于目前有关钓鱼台类型遗存的材料太少,尚不能从中明确找出三者继承和发展的迹象。通过对大司空文化彩陶的纹饰图案、构图方式等各方面分析,发现来自中原地区的庙底沟文化对大司空文化彩陶形成的影响要远大于后冈一期文化,种种迹象表明,大司空文化彩陶的源头可能来自庙底沟文化。 朱延平先生也认为大司空文化可能是庙底沟文化向外扩张过程中形成的地方变体[23]。这是什么原因造成的呢?

在距今6000 年左右,原本在豫北冀南地区强盛的后冈一期文化突然消失, 该地区呈现出文化萧条的局面。 仅冀中南地区的河北正定南杨庄[24]、磁县钓鱼台[19-20]等在文化面貌上与庙底沟文化相似但又有所区别, 有的学者将该类型称为钓鱼台类型[25]。 但有关钓鱼台类型的遗存目前仅在冀南地区发现,豫北地区尚未发现。 距今6000 年左右正是中原地区庙底沟文化向外扩张的强盛时期,故韩建业先生认为后冈一期文化的消失以及豫北冀南地区文化萧条的原因可能是庙底沟文化通过太行山谷道进入太行山以东与当地文化引起了激烈战争有关[26]。 韩嘉谷先生从自然环境(洪水)的角度分析,认为在距今8000 多年前我国进入大暖期,海平面开始快速上升,当上升到一定的程度便暴发了洪水,淹没了河北平原,从而影响了河北平原上的新石器文化[27]。 学者们从各个角度分析造成后冈一期文化消失和文化萧条的原因, 初步可以看出, 应该是由多个因素组合在一起而造成了文化萧条的局面。

从地理位置上看, 豫北冀南地区位于太行山东麓史前文化走廊[28],黄河以北和以西,是各种古文化 (中原地区、 北方地区以及海岱地区的古文化)之间进行扩张、产生冲突的主战场,也是各种古文化之间相互交流的聚集地。 从东庄类型开始进入豫北冀南受到后冈一期文化的顽强抵抗,再到庙底沟文化强盛进入引起了激烈的战争, 打破了豫北冀南地区以后冈一期文化为主体的局面,再加上自然环境的影响, 从而使后冈一期文化消失, 仅在冀中南地区还残留着少量跟庙底沟文化相接近的钓鱼台类型, 在很长一段时期内呈现出大萧条的局面。经过长时间的休整,加上适宜的自然环境,该地区的文化开始慢慢复苏,在继承和借鉴了曾经遗留在这个地区的一些文化因素 (庙底沟文化彩陶的弧线三角纹, 以弧线为主的造型风格,二方连续的构图方式等;后冈一期文化彩陶中直线的造型风格等) 后, 开始与周围文化有所联系, 在前期吸收和借鉴了北部钓鱼台类型和南边大河村类型中部分文化因素的基础上, 开始慢慢发展。 在后期发展的过程中与北部午方类型[29]、雪山一期文化[30]和南边秦王寨文化[21]162-237进行文化交流和联系, 并在交流的过程中吸收和借鉴了它们的一些文化因素,再融合当地的文化特点,最终形成了大司空文化彩陶。

至于大司空文化彩陶的去处, 应该发展为当地的龙山文化。 在新乡尚村早期龙山文化遗存[31]中发现有蝶须纹、 弧边三角纹等具有大司空文化彩陶风格的彩陶纹饰。

四、结论

通过对大司空文化彩陶进行分析,梳理出彩陶有数十种主体图案,其中豆荚纹、细腰纹、蝶须纹以及成组细波纹最为典型。在构图上主要采用了二方连续的构图方式和对称等手法,施彩的器物主要有盆、钵、碗、罐4 种,每种器物基本上都有固定的纹饰图案,并且早晚期典型图案在局部有所变化。

从造型设计与纹饰图案关系的角度, 不难发现彩陶具有三维空间的艺术特征,不同的视角展示出不同的艺术效果, 陶工依据器物造型的不同而绘制与之相符合、相协调的纹饰图案。

通过对比分析, 发现庙底沟文化对大司空文化彩陶的形成和发展影响最大, 大司空文化彩陶可能是在庙底沟文化部分彩陶元素的基础上,吸收和借鉴后冈一期文化、 钓鱼台类型、 大河村类型、秦王寨文化等部分因素,再融合地方文化特点而形成的,其流向应该是发展为当地龙山文化。