从李家坝墓地随葬品看“楚灭巴”

□邹靖才

一、巴国灭国问题的讨论

在传世文献中关于巴国的灭亡, 有秦灭巴和楚灭巴两种记载,学者也为此争论不休,现在主要有3 种说法。

1.秦灭巴。 秦灭巴的说法较为常见。 《华阳国志·巴志》中记载:“周慎王五年,蜀王伐苴。苴侯奔巴。巴为求救于秦。秦惠文王遣张仪、司马错救苴、巴。 遂伐蜀,灭之。 仪贪巴、苴之富,因取巴,执王以归。 ”[1]《史记·张仪列传》中记载:“秦遣张仪从子午道伐蜀。 王自葭萌御之,败绩,走至武阳,为秦军所害。秦遂灭蜀,因取苴与巴焉。”[2]学术界有不少学者持此观点。 杨宽认为在公元前316 年,司马错等人灭巴[3];田敏认为巴人最终亡族是在公元前316 年秦灭巴蜀之后[4];熊贤品则认为,楚灭巴的文献记载没有考古发现的支持,而《史记》等传世文献中秦灭巴的记载与出土的包山楚简中的相关记载相吻合,即秦国在秦惠文王后元九年(公元前316 年)灭巴[5]。

2.楚灭巴。 《太平御览》卷一七一引唐梁载言《十道志》记载:“故老云:‘楚子灭巴,巴子兄弟五人流入黔中。汉有天下,名曰酉、辰、巫、武、沅等五溪,为一溪之长,故号五溪。 ’”[6]《蜀中名胜记》卷一八引《郡国志》记载:“巴城在汉南江,是楚襄王灭巴,封其子为铜梁侯,故有此城。 ”[7]

3.秦楚所灭非同一巴。 持此观点的学者们认为,在当时楚灭了巴,但同时秦也灭了巴,二者都曾灭巴,但灭的不是同一巴。 沈仲常、孙华认为楚国在楚怀王之前灭巴,即“周显王七年(公元前362年),楚自汉中,南有巴、黔中”。 楚国占据了巴、黔中之地以后, 巴国的宗支就逃到四川东北靠近秦蜀的中间一带,另建了一个巴国。 后被秦所灭[8]。 朱萍认为楚先克巴, 在巴地扶植傀儡政权来统治巴人,祀不灭则国不灭,故《史记》《资治通鉴》等史书并未记载楚灭巴。 公元前316 年,秦灭巴,断绝巴祀,史书便记载了秦灭巴[9]。赵炳清认为秦灭巴后,没有立即设立巴郡,而是笼络、扶持巴人大姓,用以牵制楚国,楚国在公元前280 年灭巴[10]。 王煜则认为巴一直都是氏族联合体, 没有一个统一的、集权的巴国存在。 所以存在两种灭巴记载[11]。

近些年来,随着巴地考古工作的进行,在这一区域发现了一批有巴国典型器物的墓葬, 尤其以小田溪、罗家坝、李家坝等地为代表。 这批墓葬中出土具有多种文化因素的随葬品, 为探讨巴灭国这一问题增添了新证据。

李家坝墓地地处云阳县, 战国时靠近楚国疆域。 如果楚灭巴,断巴祀,则此地的墓葬随葬品应该多为楚式;楚占领此地,而未断巴祀,则此地虽受楚影响,但随葬品主体应该还是巴式风格。相同的,秦灭巴,断其祀,则墓葬随葬品应该更多地属于秦式;若秦仅是将其纳入势力范围,则随葬品应该仍是以巴式为主,以秦、楚为辅。

二、李家坝墓地的分期讨论

在对李家坝墓地的分期研究上, 罗二虎、黄伟、杨勇、郎俊彦、朱萍、周明琴等都做过探讨,取得了很大成就。

罗二虎主笔云阳李家坝1997 年的发掘报告,将1997 年发掘的墓葬分为三期四段,其中二期分为两段,年代在战国早期到战国晚期之间[12]。

黄伟主笔云阳李家坝1998 年的发掘报告,将出土的墓葬材料分为三期,其中第二期与第一期不能紧密联系,年代为春秋战国之际到西汉初年。[13]

杨勇用李家坝墓地中出土的器物来进行类型学研究,将其分为三期四段,其中第三期又分为两段,年代从春秋晚期延续到西汉初年[14]。

郎俊彦根据李家坝墓地中出土的罐、豆、釜、鍪、壶等器物进行定量分析,根据各类器物的年代先后及共存关系,将这些器物组合分为三期,年代在战国早期到战国晚期之间[15]。

朱萍将李家坝墓地分为三期六段,一、二、三期都分为两段,年代在春秋战国之际到秦。[16]

周明琴将李家坝墓地中出土的罐、釜、盂、豆、甗、釜形鼎、鍪等器物及出土的青铜兵器进行分期,并辅以墓葬打破关系将之分为三期四段,中期分为早晚两段,年代从春秋战国之际到战国晚期[17]。

对照几种分期的方法, 可以确定墓地的使用时间为从春秋战国交替之际,到战国晚期,甚至到秦朝的这一时间范围内。且在几种分期方法中,都将李家坝墓地分为三期,如此,李家坝墓地分为三期是比较可靠的。 三期分别为春秋战国交替之际到战国早期、战国中期、战国晚期。 对于出土器物分期的讨论,1997 年和1998 年的发掘报告对于出土器物的类型划分不尽合理; 杨勇的研究只选取了出土器物比较丰富的墓葬, 而对出土器物较少的墓葬的材料没有顾及; 郎俊彦只是对出土的陶器进行了分期;周明琴在前人的基础上,吸收前人的经验,注意到前人没有注意到的地方,对李家坝墓地进行的分期研究是合理的。 本文的研究是在周明琴的分期方法下进行的。

三、李家坝墓地各期的随葬品组合与演变

在三期四段的基础上, 将代表同一文化因素的器物组合与每期常出随葬品组合进行比对,根据每期墓葬所出随葬品中的不同文化因素的多少来分析不同时期李家坝的情况。

(一)李家坝墓地各期的随葬品

第一期

年代定为从春秋到战国早期。 典型器物有花边口沿陶釜, 这种形制的陶釜自新石器时代就开始流行于三峡地区,应是本土的因素。 随葬品中,日用陶器多为罐、盂、豆、甗和鬲,有的墓葬和青铜兵器剑、矛、钺等伴出。

器物组合形式可分为两组:A 组以日用陶器罐、盂、豆、甗为主;B 组以青铜兵器剑、矛、钺等为主。

第二期

分为早段和晚段。

早段年代定为战国中期早段。 随葬品较第一期更为丰富,青铜兵器以剑、矛、钺为主,有的还随葬有戈。青铜生活用具以鍪、勺、匕、斤、削为主,个别墓葬有鼎、敦、壶等青铜礼器。 日用陶器以罐、盂、豆、釜等为主。

器物组合形式可分为4 组:A 组以铜鼎、鐏、壶为主,伴出青铜兵器剑、钺、戈、矛等,伴出日用陶器罐、豆等,伴出青铜铺首、衔环、勺等;B 组以仿铜陶礼器壶为主,伴出青铜兵器剑、钺、矛等;C 组以日用陶器盂、罐、鍪等为主,伴出青铜兵器剑、钺、矛等;D 组以日用陶器罐、盂、豆、甗、鬲等为主。

晚段年代定为战国中期晚段。 随葬品种类和上一段相似,只是青铜兵器的数量有所增加。

器物组合形式可分为4 组:A 组以青铜礼器鼎、敦、壶、鐏为主,伴出青铜兵器剑、矛、戈、钺等,伴出日用陶器罐、壶、豆等,伴出青铜铺首、鍪、勺、匕等;B 组以日用陶器罐、盂、豆、鬲、甗等为主,伴出青铜兵器剑、钺、斧、戈等,伴有铜鍪;C 组以仿铜陶礼器鼎、敦、壶等为主,伴出青铜兵器剑、矛、戈等,伴有铜鍪、铜勺;D 组以日用陶器罐、盂、豆等为主。

第三期

年代定为战国晚期至秦。随葬品中,陶器出现新组合,鼎、壶、盒、罐、釜、盂、豆等仍在出现,青铜兵器大量减少。

器物组合形式可分为三组:A 组以仿铜陶礼器鼎、盒、壶、罐为主,伴出青铜兵器剑、戈、矛等;B 组以日用陶器罐、盂、釜为主,伴出青铜兵器剑、戈、矛、钺、箭镞等;C 组以日用陶器罐、盂、釜等为主。

(二)器物分组与文化因素分析

随葬品按种类可划分为陶器和铜器两类,再根据经常伴出的器物且代表相同的文化因素来进行分组,分组如下:

铜器

Ⅰ组:鼎、壶、敦

Ⅱ组:鍪、勺、削、刮刀、釜等

Ⅲ组:剑、矛、镞、戈、钺等

陶器

Ⅰ组:罐、豆/罐、盂

Ⅱ组:釜、鍪

Ⅲ组:鼎、敦、壶

这之中,铜器Ⅰ组和陶器Ⅲ组中的器物组合为礼器组合。 这样的组合与地处楚文化中心的当阳赵家湖[18]丙类战国墓中出土的第二种随葬组合形式相似,且组合的器物形制接近(图1)。 这样的组合在巴人墓葬中很少见,如小田溪巴王墓群出土的礼器有编钟、錞钲等乐器,而食器鼎、簋和酒器爵、壶等很少出现,可见这两组礼器并不是巴人常用的礼器,故这两组礼器组合视为楚文化因素。

铜器Ⅱ组中,鍪是晚期巴蜀文化典型器物,与柳叶形剑、“烟荷包” 式钺、 中胡三穿与大三角援戈、巴蜀图语印章、辫索纹竖环耳釜、甑及削、斤、锯、 凿等构成了战国时期巴蜀考古学文化特有的代表性铜器群[19]。 故将以鍪、釜为代表的青铜生活用具认定为巴文化因素。

铜器Ⅲ组是青铜兵器,以柳叶形剑,中胡三穿戈、 矛为典型。 其中剑的剑身与剑茎之间没有剑格,这是区别于中原剑的典型特征。 矛、戈上多有虎纹,据《后汉书·南蛮西南夷列传》载,廪君死后化白虎。 巴人认为,他们的首领廪君死后,他的魂魄化成白虎继续守护巴人,为人们驱邪除恶,所以巴人为了纪念廪君,就把白虎当成了部落图腾,在兵器上刻印白虎保佑,激励巴人在战场上杀敌。这组的青铜兵器都带有明显的“巴蜀文化”因素。 故将这组铜器看作巴文化因素。

陶器Ⅰ组的罐、盂/罐、豆组合与当阳赵家湖乙类墓中随葬品的第二种组合一样, 而且在形制上一致或相似(图1),视为楚文化因素。 陶器Ⅱ组以花边口沿釜为代表(图2),视为当地的文化因素,从商开始便一直延续下来。鍪也是巴文化常见的器物,这一组可视为当地的巴文化因素。

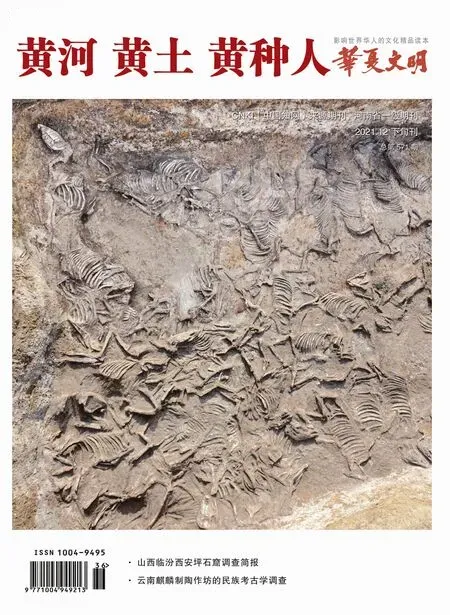

图1 云阳李家坝墓地出土的楚文化因素器物与当阳赵家湖同类器物对比图

图2 云阳李家坝墓地巴文化因素器物

四、从随葬器物组合的变化看“楚灭巴”的时间

将这些代表不同文化因素的典型器物与李家坝墓葬中不同时期的随葬品组合进行比对, 根据每期的随葬品组合中楚文化因素和巴文化因素的变化, 可以进一步得到不同时期各种文化因素的增长变化,从而推测李家坝在战国时的情况。

在第一期墓葬中, 所见的随葬品组合中A 组基本是由陶器Ⅰ组组成,是受到楚文化影响。 而B组由铜器Ⅲ组构成,是本土巴文化。常见的两种随葬品组合分别代表巴文化和楚文化, 这样的随葬品组合反映的是在春秋战国之交和战国早期,李家坝地区就已经和东边的楚国进行了交流或受到楚国影响。

第二期早段墓中, 出土的随葬品组合中A 组的铜礼器和铜兵器与陶罐、陶豆就是铜器Ⅰ组、铜器Ⅲ组、陶器Ⅲ组一同组合而成的,楚文化因素和巴文化因素共有。 B 组由陶器Ⅲ组和铜器Ⅲ组组合而成,楚文化因素和巴文化因素共有。 C 组由陶器Ⅱ组和铜器Ⅲ组组合而成,是巴文化因素。D 组基本是由陶器Ⅰ组组成,是巴文化因素。这一时期的李家坝地区墓葬随葬品中楚文化因素和本土的巴文化因素相结合, 共同出现于一组随葬品中的情况, 也有巴文化因素的器物独立组成的随葬品组合。 且共存两种文化因素的随葬品组合中都有礼器,即铜器Ⅰ组和陶器Ⅲ组,说明这时来自东边楚国的礼制已经影响了李家坝地区。

第二期晚段墓葬中, 出土的随葬品组合中A组由铜器Ⅰ组、铜器Ⅱ组、铜器Ⅲ组和陶器Ⅰ组组合而成,楚文化因素和巴文化因素共有。 B 组由陶器Ⅰ组、铜器Ⅲ组和铜器Ⅱ组组合而成,楚文化因素和巴文化因素共有。 C 组由陶器Ⅲ组、铜器Ⅲ组和铜器Ⅱ组组合而成, 楚文化因素和巴文化因素共有。 D 组由陶器Ⅲ组组成,是楚文化因素。 这一时期的随葬品组合与上一段较为相似, 但值得注意的是, 这一期巴文化因素器物组独立组成的随葬品组合消失了。 这种器物组合发生的转变表明巴地的控制权出现了新局面, 标志着巴的部分地区被楚控制。此外青铜兵器的数量增加,或反映这一时期战争频发。

第三期墓中, 出土的随葬品组合中A 组由陶器Ⅲ组和铜器Ⅲ组组合而成,并且还有罐的出现,新的组合方式:鼎、盒、罐出现。 B 组由陶器Ⅰ组、陶器Ⅱ组和铜器Ⅲ组组合而成, 楚文化因素和巴文化因素共有。 C 组由陶器Ⅰ组和陶器Ⅱ组组合而成,楚文化因素和巴文化因素共有。这一时期的随葬品组合出现了陶器Ⅰ组和陶器Ⅱ组同时出现的情况,与二期晚段相同的是,没有巴文化因素器物组独立组成的随葬品组合了; 不同的是青铜兵器的数量大量减少。

通过对不同时期的随葬品组合的分析, 我们可以推测:

在春秋战国之际到战国早期, 由于李家坝地区紧挨楚国,所以日常生活会受到楚国的影响。楚国日常所用的陶器出现在李家坝墓葬中, 但并未出现礼器,说明受到楚国的影响不深,且虽出现楚文化因素器物, 但仍有巴文化因素器物组独立组成随葬品组合。这一时期,双方交流应该是初步的平等的交流,并没有一方是过于强势的,即这一时期李家坝地区还未被楚国占领。

在战国中期, 来自不同文化的器物组合同时出现在一组随葬品中, 说明李家坝地区与楚国交流更加密切, 来自楚国的礼器组合出现在墓葬随葬品中,楚国的礼制可能影响到了李家坝。结合战国中期的时间段与孙华等人的研究, 这一时期的李家坝地区有可能已经被楚国占领。

在战国中期晚段, 单纯由巴文化因素器物组组成的随葬品组合消失, 李家坝极有可能已经被楚占领。青铜兵器数量增加的情况,也符合关于这一时间段巴楚之间战争频发的记载。

在战国晚期, 来自楚国的陶器Ⅰ组和本土的陶器Ⅱ组同时出现在一组随葬品中, 来自两种不同文化的生活用具都被采用, 不同文化之间的隔阂减少,交流更加紧密。同时青铜兵器数量的减少说明这一时期的李家坝地区已经被楚占领一段时间,巴人的反抗减少;也可能说明李家坝不是楚国的边界了。

除随葬品提供的证据之外,1997 年发掘的李家坝墓地中的墓葬打破关系也给楚国占领李家坝地区提供了证据。 在李家坝遗址面积相当大的情况下,出现了多例小型墓打破大型墓的情况,其中有的大型墓还有殉葬。 在发掘报告中认定这种殉人现象是巴人的习俗,被打破的大型墓是巴人墓,且生前地位较高。 墓主生前地位低的小型墓打破了墓主生前地位高的大型墓的解释是,打破与被打破墓葬所代表的是不同族群的遗存,即被打破的墓葬是巴人遗存,打破墓的墓葬是楚人遗存。

在整个大的区域,即整个渝东地区,江章华依据整个渝东地区的考古发现, 指出从春秋早中期以后,李家坝成为巴人与楚国交锋的前沿;在战国末期楚国极有可能占领了李家坝地区[20]。

五、结语

历史文献中关于巴灭国的记载不一, 单纯根据文献记载难以确切弄清巴灭国问题, 考古发现为这样的情况提供了新的证据。 根据李家坝墓地的随葬品组合分析,可以得出以下结论:

第一,在战国中期,李家坝地区极有可能被楚国占领控制, 在墓地中所见的随葬品组合多受楚文化的影响,而无独立的巴文化随葬品组合了。礼器与礼制是国家文明的重要标志, 李家坝战国中期的墓葬中出土来自楚的礼器组合更是说明楚对李家坝地区的控制和影响。

第二,战国中期随葬品中兵器数量增加说明这时在李家坝地区,楚与巴的战争频发;而到战国晚期兵器数量减少,这时的李家坝地区已经不是楚国的边界了,楚国势力进入巴地的腹地。 整个战国时期,边境战争是多于国家内部的反乱的,史书记载秦取巴蜀后,蜀仅有一次反叛,但也很快被镇压。可见在战国时期,一个地区一旦被占领,纳入完整的统治体系中后就很少有反叛的机会,只有在被占领的初期,战乱频发。 李家坝地区在战国中期应是被占领不久,到晚期的时候楚国势力范围已经越过了李家坝地区,对这一地区进行了有效的控制。

第三, 李家坝墓地随葬品中巴本身的特色一直明显,可见楚在战国中期并没有彻底灭巴,楚国只是对巴的部分地区进行占领, 并未直接断绝巴祀。所以墓葬随葬品仍然是以巴文化为主体的。而楚对巴地的部分占领使得巴与楚的关系不明,在蜀攻打巴的时候,巴选择向秦国求救,而非向楚求救,便是害怕楚军入境,进一步侵占巴地。 若是楚彻底灭巴的话,则在战国晚期,经过一段时间的经营,楚国势力在这里扎根,墓葬中随葬品组合应该呈现出以楚文化为主体。 这便能解释为何在 《史记》等史书中都记载是秦灭巴,而非楚灭巴。

楚灭巴的问题研究主要关系到巴地的历史发展、先秦时期区域文化的特性等诸多问题,对此问题的研究具有重要意义。 “楚灭巴”问题要想得到确定性结论,仍有待相关证据,尤其是考古证据的进一步发现。本文就现阶段的考古材料,对此问题进行了尽可能的探讨,以此引起学界的注意,期望更多的学者进行更为深入的讨论, 使此问题得到彻底解决。