侯马乔村墓地Ⅶ区战国墓葬文化因素分析

□张新凯

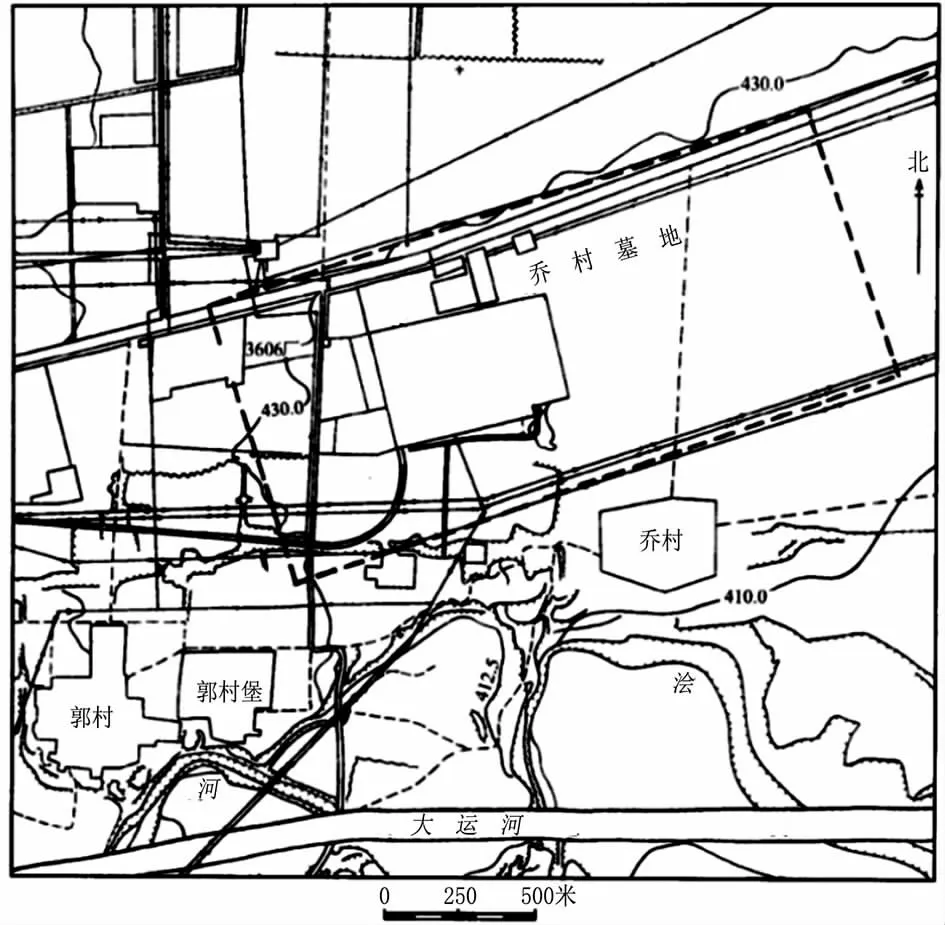

侯马乔村墓地发现于1959 年,经过勘探调查,在乔村电厂基建占地1 万余平方米的范围内发现了东周至两汉时期墓葬200 余座,并重点发掘了其中的20 多座墓葬。 1969 年,侯马电缆厂在此地重新设厂时勘探发现了一大批具有显著文化特点的围沟类型墓葬。 截止到1995 年,考古工作者在侯马乔村墓地进行了18 次发掘工作, 共发掘墓葬1038 座,获得了十分丰富的资料。 (图1)

图1 乔村墓地位置示意图

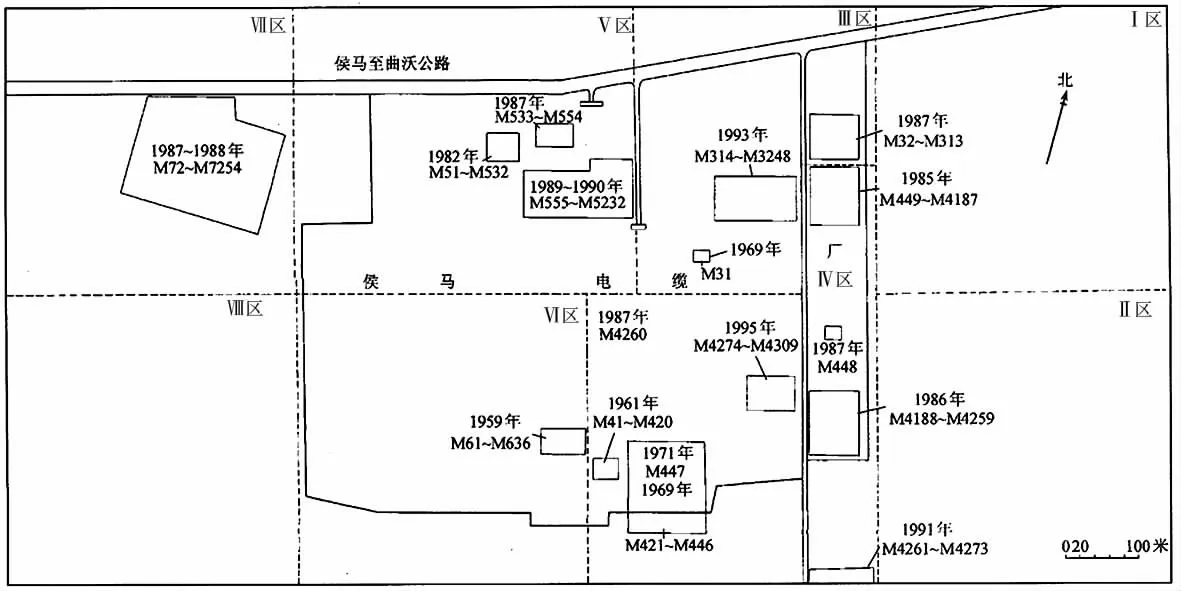

乔村墓地共8 个发掘区(图2),每个区域对历年发掘的墓葬进行统一编号。 Ⅶ区墓葬发掘于1987—1988 年间,墓葬编号为M72~M7254。 侯马乔村Ⅶ区墓葬时间跨度小,除个别墓葬外,其余墓葬年代均为战国中期阶段 (大约公元前379—前286 年)。 本文旨在通过文化因素分析法对Ⅶ区发掘的包含有晋文化和秦文化因素的战国墓葬进行对比研究。

图2 乔村墓地分区示意图

一、Ⅶ区墓葬的统计分析

对于墓葬的研究应当从墓葬本身出发,通过对墓葬形制、墓向、随葬品的研究来判断其背后的文化内涵。 墓葬不仅是当时的埋葬风俗的体现,更是当时社会政治、经济、文化、生活等多方面的体现。

(一)墓葬形制的统计分析

墓葬形制的统计分析不涵盖围墓沟墓葬及砖室墓和弃埋、空棺及不详等。

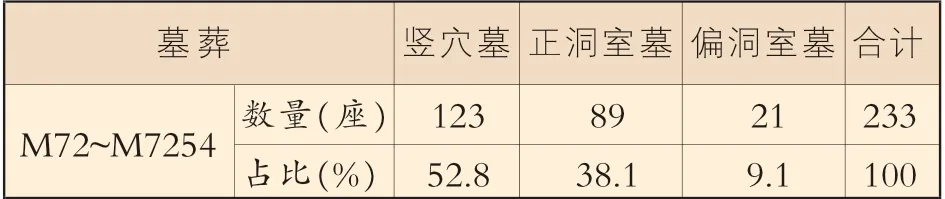

(二)墓葬方向的统计分析

根据表1、表2 可以得知:战国中期,侯马乔村墓地Ⅶ区墓葬形制以竖穴土坑墓为主, 正洞室墓也占有一定比例,偏洞室墓数量相对较少;墓葬方向以北向最多,次者为南向,人骨头向仍以北向为主,次者为东向。

表1 Ⅶ区墓葬形制分析表

二、Ⅶ区墓葬和晋文化

乔村墓地位于侯马市,据《史记·晋世家》记载:“武王崩,成王立,唐有乱,周公诛灭唐。 成王与叔虞戏,削桐叶为珪以与叔虞,曰:‘以此若封。’……唐叔子燮,是为晋侯。 ”[1]1635-1636故侯马自叔虞被封之后属于晋国,直至“静公二年,魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋后三分其地”[1]1687。之前,侯马都为晋国的辖地。 而三家分晋后,侯马为魏国的统治范围。司马迁在《史记·晋世家》中指出,魏国属于三晋。故, 魏国源于晋国, 其文化应是对晋国文化的继承。 所以,侯马自叔虞被封至魏国被灭之前,当地应以晋文化为主体。

有关晋文化概念与年代的讨论, 学术界基本分为两种观点:一种观点认为:晋文化就是文献记载中的晋国的考古学文化, 其上下限应与晋国存在的年代相一致,即叔虞被封和桓公被废。而叔虞以前为唐或其他考古学文化, 桓公以后分属韩、赵、魏三家文化,即三晋文化。 但是韩、赵、魏均出自晋,且它们对晋的取代不同于王朝的更替,在考古学文化上并没有发生本质的变化。所以,从广义上来讲,三晋文化也属于晋文化,那么,晋文化的下限就可以断到公元前225 年——三晋中最后一家被灭之年[2]。 另一种观点则认为:考古学上的晋文化是先秦时期一个地域性和国家性的地域文化。 它的上限可以延伸到从二里头夏文化东下冯类型开始,到秦统一三晋,几乎与整个先秦时期相始终[3]。 对于上述两种观点,笔者更认同第一种观点,故以下行文皆在第一种观点的基础上进行。

首先,从墓葬形制来看,乔村墓地的墓葬形制颇具特色,对比《临猗程村墓地》[4]和《上马墓地》[5]我们可以发现,春秋到战国早期,仍以竖穴土坑墓为主,临猗程村墓地发掘的52 座墓葬及上马墓地发掘的1373 座墓葬均为竖穴土坑墓;其次,Ⅶ区墓葬的直壁竖穴墓与临猗程村墓地中的 “口底相等的墓”及上马墓地中的“竖穴式,墓口、墓底同大”的竖穴墓虽形制相近,但在Ⅶ区墓葬中该型墓仅发现1 座,且有生土二层台。而临猗程村墓地中的“口底相等的墓”占总墓葬数量的28%,上马墓地中的“竖穴式,墓口、墓底同大”的竖穴墓占总墓葬数量的94.2%, 再者该型墓在乔村墓地发掘的1038 座墓中仅有5 座,可见,到了战国中期,口底同大的竖穴墓在侯马乔村这一区域应该已发生了变化,且这一形制逐渐消失。

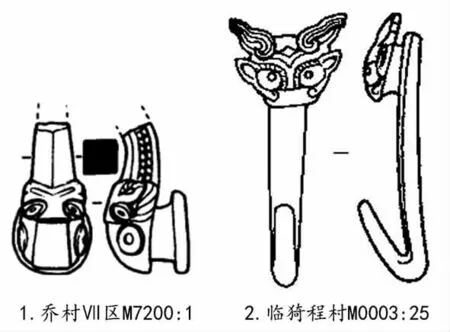

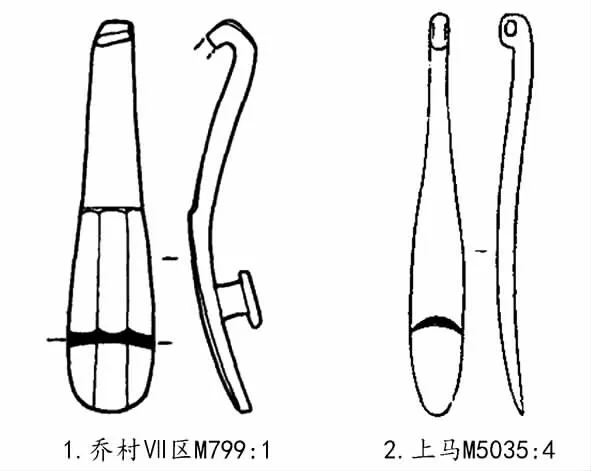

在随葬品方面,Ⅶ区墓葬均为无陶礼器墓,随葬品中以铜带钩与铁带钩为主。 铜带钩中的M7200:1(图3-1)与临猗程村墓地出土的M0003:25(图3-2)较为相似,均为Ⅱ式兽面形带钩[6]。而Ⅶ区墓葬的琵琶形小铜带钩,如M799:1(图4-1)与上马墓地的M5035:4(图4-2)带钩形制相近,不同的是,两者虽均为琵琶形,但上马墓地的M5035:4 带钩背无钩纽。 且上马墓地出土带钩15 件,临猗程村墓地共出土带钩6 件, 数量比乔村墓地出土的带钩少之又少。乔村墓地出土铜带钩实有192 件,铁带钩269 件。 由此可见,战国中期,乔村这一区域带钩成为较常见的随葬品, 而且不仅局限于铜带钩,时逢社会变革,铁器大量被使用,人们开始用铁来铸造带钩,且形制多样。

图3 乔村Ⅶ区与临猗程村铜带钩对比

图4 乔村Ⅶ区与上马铜带钩对比图

表2-1 竖穴墓和偏洞室墓墓向(头向)统计表

表2-2 正洞室墓洞室方位、头向统计表

在葬俗方面,从葬式上看,不管是乔村墓地还是临猗程村墓地或者上马墓地, 仰身直肢葬都占墓葬总数量的绝大多数, 从人骨头向和墓葬方向来看,乔村墓地仍以北向为主,且占比很大。 对比塔儿坡秦墓, 塔儿坡秦墓有372 座葬式清楚的墓葬,其中仅45 座为仰身直肢葬,屈肢葬267 座[7];而任家咀秦墓除葬式不明的41 座墓外,葬式为屈肢葬的墓有185 座,为直肢葬的墓仅有8 座[8]。 由此可见, 乔村墓地在葬俗方面仍是以当地文化即晋文化为主,受到外来文化因素的影响不深。

最后,通过与张辛《侯马附近地区的东周陶器墓》一文中墓葬对比[9],笔者发现,Ⅶ区墓葬的文化特征与张辛文中的乙组第二期墓葬的特征比较吻合。且乙组第二期断代为战国中期,下限在公元前290 年左右, 这与Ⅶ区绝大多数墓葬的年代也相符。 此外,文中还提出,乙组墓葬是对甲组墓葬的无间断的直接延续,甲组墓葬又为典型的晋文化,由此可见,Ⅶ区墓葬受晋文化影响深重,继承了晋文化的文化面貌。

三、Ⅶ区墓葬和秦文化

秦文化对侯马地区的影响源于秦国对魏国的反复攻打。《史记·魏世家》记载:“(襄公)五年,秦败我龙贾军四万五千于雕阴,围我焦、曲沃。 予秦河西之地。 六年……秦取我汾阴、皮氏、焦。 ……秦归我焦、曲沃。 ……十三年……秦取我曲沃、平周。 ”[1]1848-1849参考高凤的看法[10],侯马在曲沃以西并为春秋时期晋都所在地, 而秦于公元前322 年攻陷曲沃,那么曲沃以西的侯马也应该被秦占领。由此可见,战国中期,侯马地区的秦文化因素应该已有所显现。

从墓葬形制来看, Ⅶ区墓葬的竖穴墓多是口大底小的斗状墓,这是典型的秦文化因素。对比关中地区秦墓我们可以发现, 关中地区从春秋早期到战国中期的各类秦墓均为口大底小的长方形竖穴墓。 这是关中秦墓的传统墓葬形制[11]。 再者,Ⅶ区墓葬还存在着一定数量的洞室墓。 对于洞室墓是否属于秦的文化因素现有两种观点: 李如森认为,洞室墓起源于马厂文化,流行于卡约文化,而战国、秦的“滚堂式”墓①即墓道与洞室平行,洞室挖在墓道横侧的横穴洞室墓即偏洞室墓。,确实是沿袭卡约文化的“偏洞式”墓并不断发展[12]。 滕铭予认为以西安半坡战国墓地为典型的墓葬材料是不准确的, 不能通过特殊性的墓葬材料得出洞室墓是关中秦墓的主要特点之一。 关中秦墓的洞室墓应是战国中期晚段开始出现,战国晚期大量出现,且呈现东早西晚的趋势[11]。 再者,朱津在《三河地区汉墓研究》中提到, 不能将三河地区早期的洞室墓即偏洞室墓和宽墓道窄墓室的洞室墓统一称为秦墓[13]。 所以,对于Ⅶ区墓葬洞室墓的出现是否受到秦文化的影响,应小心对待。

关中秦墓的洞室墓出现于战国中期晚段,战国晚期才大量出现, 而Ⅶ区墓葬战国中期已然出现,且在Ⅶ区墓葬中已占有一定比例。 所以,洞室墓的形成应是受当时的时代特征影响, 虽然洞室墓伴随着斗状墓和围墓沟墓葬一同出现, 但笔者认为洞室墓更可能是当地自主演变而成的。 对于乔村墓地围墓沟墓葬的性质,至今仍有争论。1993年, 俞伟超将乔村墓地的围墓沟墓葬定性为秦人墓[14],这一观点得到了学界的认同。 近年,曹洋提出不同意见,认为围沟墓并非秦文化所固有,乔村围沟墓第二期的墓主应属魏人, 围沟内的附葬人骨可能不是“人殉”,而是“人牲”或自然埋藏,这与当时秦在晋南反复争夺的历史及秦尚首功可能有着直接关联[15]。 结合当时的背景,秦对魏不断发起的战争,乔村墓地墓葬形制展现出来的新的特征,即带有生土二层台的竖穴墓和大量斗状墓的出现和围墓沟墓葬的出现都必然是秦在对魏攻打过程中的文化渗透所带来的。当然,与之同来的还有随葬品方面的变化。

从随葬品方面来看,由于Ⅶ区墓葬除空墓外均为小件器物墓,所以在随葬品方面的影响应反映在带钩上。铁带钩的出现,是Ⅶ区墓葬在战国中期体现出来的新的特征。但是,铁带钩的出现应是社会变革的背景下所呈现出来的时代特征, 在地区的早晚上会有一定的差异,至于Ⅶ区墓葬中铁带钩是否有秦的因素,则很难找到与其他地方秦墓相对应的例子。 从铜带钩方面来看,按照王仁湘的研究,Ⅶ区墓葬中M7190:1(图5-1)、M7242:1(图5-2)铜带钩与其所说的Ⅰ式水禽形带钩的Ⅰb 中的合翅类(图5-3、图5-4)特征相符[6],这种带钩见于战国中晚期的秦墓中。 而数量较多的琵琶形带钩则在秦与三晋地区都有。

图5 乔村Ⅶ区与水禽形Ⅰb 合翅类带钩对比

四、结论

通过上述讨论可以得知,Ⅶ区墓葬在墓葬形制及随葬品方面,在秦统一过程中,一定程度上受到秦文化的影响, 在墓葬形制方面体现得尤为明显。竖穴土坑墓中的生土二层台、 大量斗状墓的出现以及围墓沟墓葬的出现都体现了秦对该地区的文化渗透, 洞室墓的出现应为时代特征。 在带钩方面,Ⅶ区墓葬中出土的带钩则与其他墓地秦墓中出土的带钩相似的不多,至于铁带钩的出现也应为时代特征。随着铁器的大量使用,人们开始用铁制作带钩,带钩的形制可能是仿铜带钩而来,而该区带钩不能清楚地体现秦的文化因素, 这或许与战国中期,秦在攻打魏国过程中,反复将魏国失地还给魏国,并未长时间地占据这片地方,且战国中期移民并未大量拥入这片地区有关。《史记·秦本纪》记载:“(昭襄王)二十一年,错攻魏河内。 魏献安邑,秦出其人,募徙河东赐爵,赦罪人迁之。”[1]212所以,当地葬俗仍以根深蒂固的晋的葬俗为主。