中国国家博物馆藏吐鲁番文书(一)

赵玉亮

编者按:2018年伊始,安徽美术出版社与中国国家博物馆联袂推出《中华宝典—中国国家博物馆馆藏法帖书系》,本刊从2018年第一期开始,陆续刊登了第一辑、第二辑、第三辑法帖的部分内容,受到读者的欢迎。现前三辑已介绍完毕,从2020年第八期开始,本刊继续刊登该书系第四辑和第五辑的内容,希望广大读者能喜欢并提出宝贵意见。

1928—1930年,黄文弼带领一支西北科学考察团于吐鲁番考古,先后两次考察交河故城(雅尔湖旧城)、哈拉和卓旧城。哈拉和卓旧城在吐鲁番东南约30千米,邻近阿斯塔那(二堡)及哈拉和卓(三堡)两村落。1928年黄文弼第一次考察哈拉和卓旧城,仅在“可汗堡”附近稍做发掘,未有所获;1930年又在哈拉和卓地区进行考古调查。此批文书均是在这两次调查考古工作中所得。黄文弼一生四次前往中国西北考古,工作重心主要在吐鲁番盆地和环塔里木盆地遗址,获得大量中文和古西域文字文物。1927—1930年西北科学考察团时期有两次考察,先是在内蒙古发现碑志(百灵庙周边)和居延汉简(额济纳河流域);到了新疆地区,所发现的文献资料包括各种题记、碑刻、墓砖、文书和木简,在吐鲁番地区所获中文文书51件、西域古文字文书32件。1933年,國民政府铁道部聘请斯文·赫定担任顾问,组织“绥新公路查勘队”,黄文弼以教育部特派专员身份随行,主要在“土垠遗址”进行发掘。1957年9月—1958年8月,由中国科学院考古研究所组织,黄文弼带领新建考古队在哈密、伊犁、焉耆和库车进行了考古发掘,所获文献包括石刻和文书。

吐鲁番中文文书是吐鲁番学的重要组成部分。吐鲁番学是从地域定义的概念,指的是对吐鲁番地区发现的文物、文献和当地遗址、佛寺、墓葬等的研究,涉及考古、语言、历史、政治、宗教、艺术等领域。早在19世纪下半叶,随着俄、德、英、日等国组织的探险队进入这一地区,历次探险所获得的文物包括壁画、文书、佛像等,在欧洲和美、日掀起了吐鲁番研究的风潮,成果丰硕。1927—1933年,由我国“中国学术团体协会”与瑞典学者斯文·赫定组成的“中国西北科学考察团”在内蒙古、甘肃、青海、新疆、西藏等地进行长达6年的野外考察工作,标志着中国学界对于包括吐鲁番在内的中国西北的研究进入现代学科的研究范畴。1949年以后,越来越多的国内高校、科研单位和学者投入这一领域的研究中。

吐鲁番地区气候干燥,适宜保存纸质、木质、丝织等类别的有机文物。其中纸质类的文书是大宗,包括古粟特、突厥、回鹘等民族的语言写本;中文的吐鲁番文书涵盖了契卷、簿帐、郡县文书、辞启、寺院文书、谱牒、衣物疏等。20世纪50年代之前各国探险队所获各类文书散落于德、英、俄、日、美等国的博物馆和私人藏家手中。20世纪50年代到70年代,新疆地区的文物考古工作者先后对吐鲁番阿斯塔那-哈拉和卓进行13次发掘,清理由晋至唐墓葬近400座,获得大量珍贵文书,共计2700余件。1981年起,由唐长孺主持,国家文物局古文献研究室(现改名为中国文物研究所文物古文献研究部)、新疆维吾尔自治区博物馆、武汉大学历史系魏晋南北朝隋唐史研究室、中国社会科学院历史研究所等单位整理编辑的吐鲁番文书陆续出版,前后合计10册,据粗略统计收录文书2400余件。随着考古发掘工作的持续进行,新出土的吐鲁番文书也被陆续整理出版。伴随着各类文书的出土,除了基础性的整理工作之外,学界也陆续涌现出关于吐鲁番文书研究的成果,涉及军事、政治、历史、经济、宗教、艺术等领域。

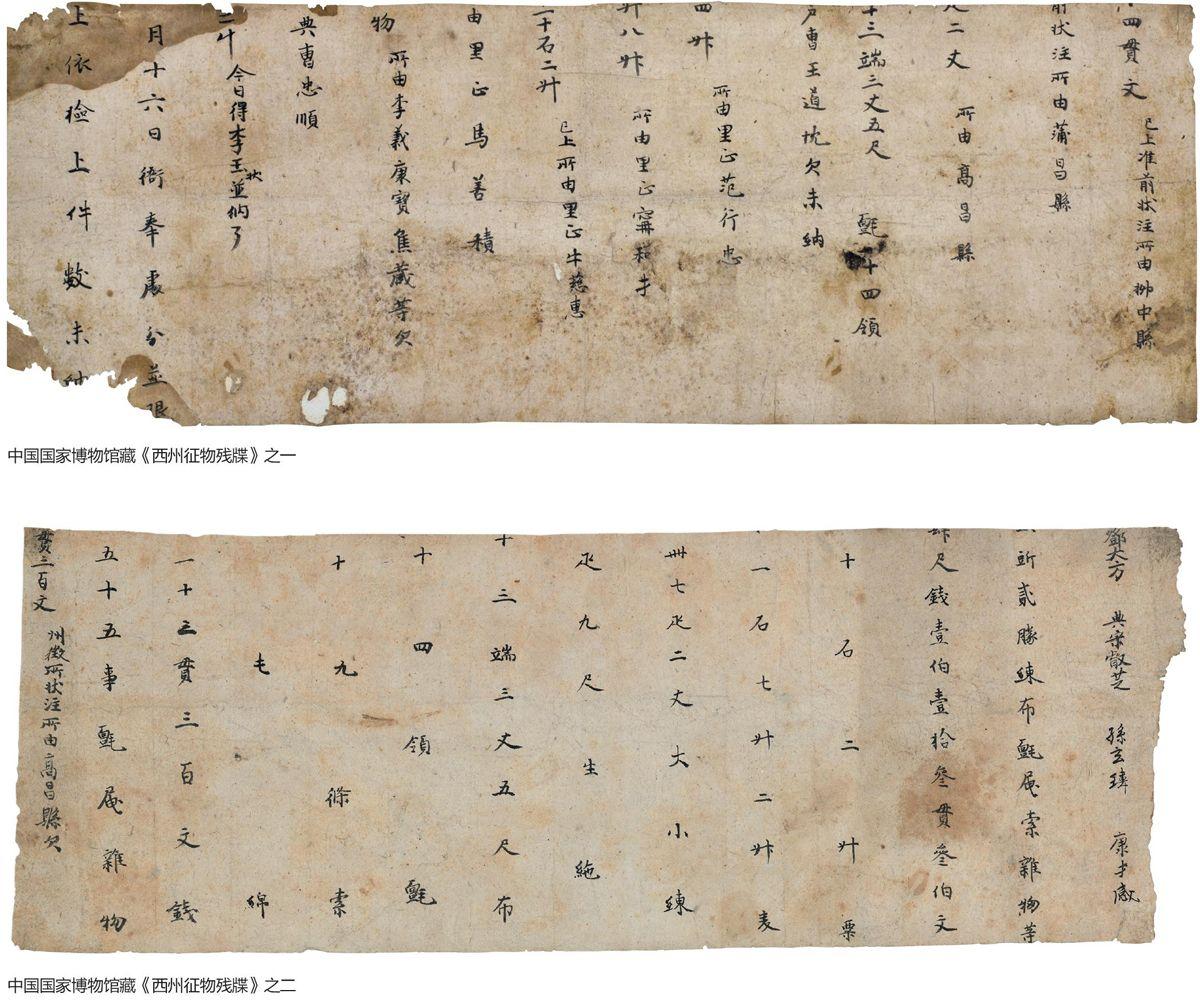

本辑所选文书有五种,包括《张奉先残牒》、《西州征物残牒》(2件,另有《开元十三年征物残牒》,推测为同一件牒文)、《伊吾屯田残籍》(2件)、《开元廿九年追捉逃番兵残牒》、《女妇才子还麦残契》,内容涉及土地买卖、征收赋税、军事文书、寺院经济等。

《张奉先残牒》高14厘米,宽25厘米,经人裁截,仅存一部分,为牒文的陈述部分,用工整的楷书誊写。起“张奉先”,讫“谨连”,共9列。此件文书为民间诉讼状,张奉先、赵悟那为诉讼之主角,希逸或为所由(“所由”指有关官吏。《隋书·刑法志》载“乃令殿内去仗,欲有决罚,各付所由”),闫大宾或为“元契”中之“保人”“知见人”。此案件最初系“卖苗案”,根据“元契”内容,阎大宾(赵悟那)称“卖苗是实”,但又有“寻检文契知错”,“赵(悟)那甘心伏罪”,张奉先牒只是残留“准法不合”,“先元契在悟那处”。牒状中“元契”订立的时间与张奉先上牒的时间至少相隔一年。据当时惯用语,若在当年,用“去几月”;若在此前一年,则用“去年”;相隔一年以上,才用“去开(元)某年”的措辞(“去”有“往昔”之意)。《唐高昌县史王浚牒为征纳王罗云等欠税钱事》:“昨去二月内,却还到州,即拟输纳税钱。”《唐开元二十一年(733)西州都督府案卷为勘给过所事:户曹得前件人牒》之二称:“去开廿年十月七日,从此发行至柳中,卒染时患,交归不得。”有学者推测“卖苗”元契不仅为卖苗契约,背后可能与土地买卖有关,或许张奉先既出卖土地,颇有反悔之心,遂在一年后提出此案,赵悟那或许以欺诈手段买得土地,被官府叫停。与之性质相近的有《景龙案卷》。

《西州征物残牒》有两件,系黄文弼从哈拉和卓旧城农民手中所得,经人裁截36。第一件高14.9厘米,长43.5厘米,起“四贯文”,讫“未纳”;第二件高14.6厘米,长40.2厘米,起“邓大方”,讫“县欠”。《开元十三年征物残牒》出自哈拉和卓旧城中,文书高14.7厘米,长43.6厘米,被裁截成条状,起“牒件”,讫“此复□”。通过文书的尺寸与书体的比对,采集者黄文弼推测此件文书与《西州征物残牒》同属一牒文,此文书系牒文最后之上半截,亦有学者持相同观点。牒文内容为西州所属各县向州征纳物质账单,已注明的有柳中、蒲昌、高昌三县,征纳人名有王道忱、李玉、李义、康宝、焦藏,里正有范行忠、甯和才、牛慈惠、马善积,典有曹忠顺、宋叡芝,所征纳物件有钱、麦、毡、练布、生等。柳中即高昌国之田地城,高昌即高昌国之高昌城,今哈拉和卓是其旧址,蒲昌即高昌国之东镇城。唐代吐鲁番地区实行州、县、乡、里等行政组织,“凡百户为一里,里置正一人,五里为一乡,乡置耆老一人”,其职责包括“查核户口”“收授田地”“征敛赋役”等。关于充当里正的身份要求,《通典》载“诸里正,县司选勋官六品以下,白丁清平强干者充”。《新唐书·地理志》载“西州交河郡,中都督府。贞观十四年平高昌,以其地置。开元中曰金山都督府。天宝元年为郡。土贡:丝、布、毡、刺蜜、蒲萄五物酒浆煎皱干”。

《伊吾屯田残籍》高15.1厘米,长26.1厘米,起“□远”,讫“侵屯”,上有“伊吾军之印”朱文方印,系伊吾军屯田册籍。又有一残纸起自“朝请”,讫“十四”,黄文弼当时推测与《屯田残籍》或为一件后被裁断者。烽火是古代军防警备通信制度,唐《烽式》云“白日放烟,夜则放火”(《武经总要》前集卷五《唐兵部烽式》)。《唐六典》载:“凡烽堠所置,大率相去三十里,若有山冈隔绝,须逐便安置,得相望见,不必要限三十里。其逼边境者,筑城以置之。每烽置帅一人、副一人。”伊州即今哈密地区,古称“伊吾”,是西域的东大门。贞观四年(630),伊吾城主率部归唐后,唐太宗于是年在伊吾置西伊州,两年后改为伊州,下辖伊吾、纳职、柔远三县。《新唐书·地理志》载:伊吾郡“西北三百里甘露川,有伊吾军,景龙四年置”。《旧唐书·地理志》云:“伊吾军,开元中置,在伊州西北五百里甘露川,管镇兵三千人,马三百匹,在北庭东南七百里。”唐代中期以后,西域烽堠周围即开垦农田,种植粮食、蔬菜以补给军用。这种屯戍结合形式在开元年间普遍施行并形成定制。《唐律疏议》载:“军防令:防人在防,守固之外,唯得修理军器、城隍、公廨、屋宇。各量防人多少,于当处侧近给空闲地,逐水陆所宜,斟酌营种,并杂蔬菜,以充粮贮及充防人等食。”此件文书苜蓿、都罗等烽地,种植的作物有豆、麦等。“检校健儿”皆为伊吾军屯田兵士,“健儿”通常为兵募。吐鲁番阿斯塔那226号墓地出土镇戍、烽铺斫田牒状20余件,其中《唐伊吾军上西庭支度使牒为申报应纳北庭量米事》盖有“伊吾军之印”二方。《朝请大夫使持节残纸》文书虽未具姓名,已交代此人不仅为“伊州刺史”,“使持节伊州诸军事”,并“兼伊吾军”,总理当地行政事务的官员同时被赋予很大的军事权力。

《开元廿九年追捉逃番兵残牒》高25.4厘米,宽40.3厘米,现存7行,起“十二月”,讫“判官”。黄文弼认为“此纸出唐西州遗址,所记当为天山军屯事。尾署都巡官游击将军果毅都尉,疑为天山军武官,管屯戍防卫诸事者。典候是专管烽候之候官”。“文书中云‘斥候无亏,皆指诸烽守望诸事也。”牒文第6行“开元廿九年(741)十二月九日典侯奉”行文格式與阿斯塔那226号墓文书《唐开元某年伊吾军典王元琮牒为申报当军诸烽铺斵田亩数事》结尾“开……日典王元琮牒”、阿斯塔那509号墓文书《岸头府界都游弈所状上州》结尾“开元廿一年(733)正月廿七日典何承仙牒”一致。可知“典”为吏职,“侯奉”为人名,“典侯奉”为掌文案的吏,此牒应出自他的手笔。程喜霖认为文书中的马守奉是都巡官,即节度使下的总巡查联络官,位在判官下,见于《新唐书·百官志》所载节度使僚属;“游击将军”属武散官,“从五品上曰游骑将军,从五品下曰游击将军、归德郎将”;“果毅都尉”为府兵折冲都尉长官,“左右果毅都尉各一人,上府从五品下,中府正六品上,下府正六品下”。从牒文中“兵配当诸烽铺”和“追捉发遣”等语,疑此牒是典侯奉所拟,由都巡官马守奉和判官某签署,向伊西(北庭)节度使呈报如何处置配诸烽铺兵逃亡事。

《女妇才子还麦残牒》出于吐鲁番哈拉和卓旧城,高14.8厘米,宽16.5厘米,上下均有残缺。起“女妇”,讫“□贤”。唐代吐鲁番女性借贷的文书有《唐康辰花残契》、《唐龙朔元年左憧喜夏菜园契》、《唐某人于大女张女足边夏田契》等。《唐大历某年女妇许十四典牙梳等物举钱契》是大历年间年轻的母亲许十四率其男儿进金签立的抵押借贷契约,“为急要钱用,□无得处”,而以牙梳及其他一些物品作抵押,“共典钱五百”,承诺于期限内“将本利钱赎;如违限不赎,其梳钱□并没,一任将买(卖?)”。

寺院是中古社会中重要的经济体之一,订立于麹氏高昌建昌元年(555)的《麹斌造寺碑》背面附刻了麹斌生前施产建造佛寺所订立的一件契约,其中就包括施给寺院的田产和房产。寺院的借贷在北朝至唐时期较为常见,文书中说明女妇才子此次向僧人“法义”所借贷的麦子,应该是没有额外利息的借贷。僧人认为,借贷有利于三宝,对于借方来说具有双重利益,即有借贷之利和建福业或功德之利。阿斯塔那张无价墓出土了一批僧尼寺文书,有《唐上元二年(761)马寺尼法□买牛契》、《唐大历四年(769)后马寺请常住田改租别人状》、《唐天宝七载(748)杨雅俗与某寺互佃田地契》、《唐马寺田亩帐》、《唐马寺租地帐》、《唐大历五年(770)后前庭县马寺常住田收租帐》、《唐马寺尼诉令狐虔感积欠地子辞稿》、《唐大历三年(768)僧法英佃菜园契》、《唐大历六年(771)某寺田园出租及租粮破用帐》等,是研究唐代寺院经济的宝贵资料。

隋唐时期,政府对参加科举的士人有书写技巧方面的要求。隋唐始置书学制度。隋初置书学博士一人,后增加二人,从九品下;书学助教二人,学生定额为四十人。唐代有经学、实科、职业三大门类。书学教育隶属于实科。书学,唐武德初废,贞观三年(629)复置,高宗显庆三年(658)再废。龙朔二年(662)改制,重置书学,隶属国子监。《唐六典·国子监》载:“书学博士二人,从九品下。书学博士掌教文武官八品以下及庶人子之为生者,以石经、说文、字林为专业,余字书亦兼习之。石经三体书限三年业成,说文二年,字林一年。”吐鲁番墓葬中能见到相当多的习字文书。(见“《吐鲁番出土文书》所见唐代楷书习字文书残片”表)由出土文书可见,书写练习中《千字文》也是较为常用的学习临摹作品。而在楷书的学习过程中,不厌其烦地反复临写是掌握娴熟技法的重要途径。

《吐鲁番出土文书》所见唐代楷书习字文书残片

约稿、责编:金前文、史春霖