“颜体”早期风格衍变与唐代书体变迁

金肽频

内容提要:陕西新出土的《罗婉顺墓志》,是颜真卿早期真迹的重大发现。这方墓志也见证着以颜真卿为代表的唐代书法风格的形成与发展。本文以《罗婉顺墓志》为例,探讨其创作的文化成因、艺术背景和书体特征,并阐述“颜体”在唐代书体变迁过程中的重要作用。这些“发现”,不仅为研究唐代正史、文学史提供了参考,也为研究中国书法的风格流变提供了重要佐证。

关键词:颜真卿;《罗婉顺墓志》;风格衍变;书体变迁

一、《罗婉顺墓志》的书法与文化成因

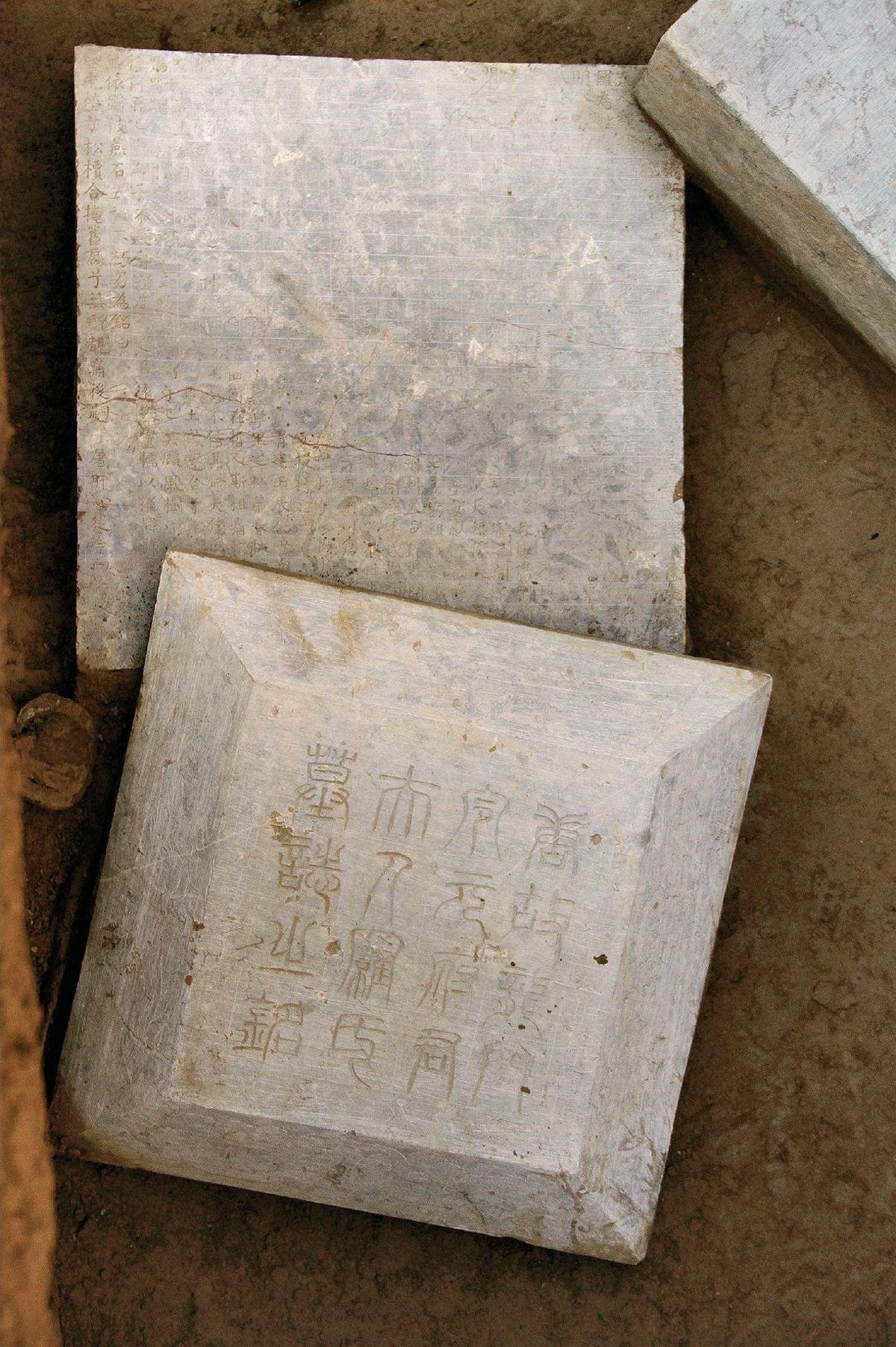

“它是目前国内唯一经由科学考古发掘出土的颜真卿早年书迹真品!”陕西考古研究院2020年11月13日发布的一则新闻,震惊了中国书法界。一方深埋于黄土层下1200多年的颜真卿早期墓志重见天日—这就是引得无数国人关注的《罗婉顺墓志》。这方颜真卿书丹墓志的发现,不但对于研究颜真卿早期书法演变、风格流变及唐代书体变迁提供了重要的直观资料,而且为研究唐代皇室李宪妻族的历史背景,研究唐代正史、文学史提供了重要佐证。

《罗婉顺墓志》的主人是谁?北魏常山王第七代孙、绛州龙门县令元大谦夫人罗婉顺。此次陕西考古发掘出土的唐代墓志共有四合。发掘的起因是陕西省秦汉新城政府储备用地内的百余座汉唐墓葬需要清理,在清理百余座隋唐墓葬之后,元氏家族墓室内爆出一个令世人震惊的场面:自署“长安县尉颜真卿书”的《罗婉顺墓志》露出真颜。元氏家族墓共三座:罗婉顺夫妇合葬墓、其子元不器墓、元大谦侄元自觉墓。三座墓葬早期均遭到严重盗扰,但墓葬形制、部分随葬品遗留了下来。墓葬为唐代长安地区常见的长斜坡墓道土洞墓,整体平面似刀形。元大谦、罗婉顺夫妇合葬墓是五天井,第五过洞两侧有龛,墓葬总长35.8米,深9.5米。砖砌棺床位于墓室内一侧,葬具及墓主骨骼无存。随葬品除墓志两合外,还有铜钱、塔式罐、陶灯、银带扣、陶人俑、高足银杯、陶动物俑等百余件(组)。《罗婉顺墓志》发掘出土之后,由于其书体风格与颜真卿后期的成熟风格有较大差异,也与颜真卿另两方早期墓志《王琳墓志》《郭虚己墓志》有所不同而招致少数人质疑。但只要考古发掘过程是科学的、真实的、完整的,那么《罗婉顺墓志》便无可质疑。其实,颜真卿早期三方墓志书法风格各有差异,属于艺术家创作中正常书体演变、风格流变现象,正是因为在这种变化与前行之中,艺术家才能寻找到风格中的某种奥秘,最后成熟并基本固定下来。

比照颜真卿年表,颜真卿为《罗婉顺墓志》书丹那年正值38岁,年富力强。颜真卿出身文化名门、书法世家。自南朝以降,其祖上十代均以书法见称于世。曾祖颜勤礼、从曾祖颜籀擅长篆籀,祖父颜昭甫、伯父颜元孙、父亲颜惟贞以草隶书闻名,父颜惟贞有书法拓本《萧思亮碑》传世。颜氏家族与当时另一书画世家殷氏多代联姻。颜真卿3岁失怙,其书法启蒙教育主要由伯父颜元孙,以及舅父殷践猷和外祖父殷子敬完成。如此书法名门,加之自幼勤奋聪颖,天宝元年(742)颜真卿以“博学文辞秀逸科”甲等登科。天宝五年(746),颜真卿由醴泉县尉升任长安县尉,相关史料均有完整记载。因此从时间性上来看,颜真卿为已故女子罗婉顺书丹,符合现实性,史料与出土文物具有一致性。《罗婉顺墓志》志盖、志石完整,长宽均为51.4厘米,志盖周边浅刻缠枝花草及四神。盖篆书16字,志文楷书728字。兹录墓志全文如下:

志盖:

唐故龙门令元府君夫人罗氏墓志之铭

志文:

大唐故朝议郎行绛州龙门县令上护军元府君夫人罗氏墓志铭并序。

外侄孙特进上柱国汝阳郡王琎撰,长安县尉颜真卿书。

夫人讳婉顺,字严正,其先后魏穆帝叱罗皇后之苗裔。至孝文帝,除叱以罗为姓,代居河南,今望属焉。夫人孝德自天,威仪式序。动循礼则,立性聪明。八岁丁母忧,擗地号天,风云为之惨色;一纪钟家祸,绝浆泣血,鸟兽于焉助悲。荏冉岁时,祥襜俄毕。作嫔君子,才逾卝年。既而礼就移天,蘩是荐。孰谓祸来福去,元昆夭傷,攀慕哀摧,屠肝碎骨。夫人乃兴言曰:“大事未举,抚膺切心,形骸孤藐,何所恃赖?”宗戚之内,睹之者凄伤;闺阃之外,闻之者慨叹。故知宗庙之间,不施敬于人而人自敬;丘垅之间,不施哀于人而人自哀。譬若贮水物中,方圆有象;发生春首,小大无偏。夫人乃罄囊中之资,遵合祔之礼,爰及亡兄棺榇,亦列以陪茔。每感节蒸尝,冀神通配享。虔诚如在,终身不忘。而能克谐六亲,养均七子,躬组纴之事,服浣濯之衣。

隋开府仪同三司、使持节灵州诸军事、灵州刺史、石保县开国公升,夫人之高祖也。皇驸马都尉、骠骑大将军、右宗卫率、平氏县开国公俨,夫人之曾祖也。皇金明公主男福延,夫人之祖也,高尚不仕,志逸山林。恋繁华于市朝,挹清虚于泉石。皇朝散大夫行嘉州司仓参军暕,夫人之父也。

夫人即司仓之第二女。容华婉丽,词藻清切。仁心既广,品物无伤。礼则恒持,诸亲咸仰。唤子有啮指之感,临事无投杼之惑。苍穹不憗,祸来斯钟。以天宝五载景戌,律中沽洗,日在胃,建壬辰,癸丑朔丁巳土满,因寒节永慕,兼之冷食,遂至遘疾,薨于义宁里之私第,春秋四百五十甲子。呜呼哀哉!天乎天乎!祸出不图,其福何在?哲人斯殂。痛惜行迈,哀伤路隅。吊禽夜叫,白马朝趋。知神理之难测,孰不信其命夫。?以天宝六载,丁亥律应夹钟,日在奎,建癸卯丁未朔。己酉土破,迁合于元府君旧茔,礼也。呜呼呜呼!松槚兹合,魂神式安。閟泉扃兮已矣,顾风树而长叹。府君之德行,前铭已载,嗣子不疑等,望咸阳之日远,攀灵轜以摧擗。号天靡诉,擗地无依。斫彼燕石,式祈不朽。乃为铭曰:

启先茔兮松槚合,掩旧扃兮无所睹。痛后嗣兮屠肝心,从今向去终千古。

通过对志文的初步研究可知,元大谦为北魏常山王第七代孙,历任姚州都督府录事参军、陇州司仓参军、右骁卫长史、绛州龙门县令。卒于开元六年(718),开元二十七年(739)迁祔于京兆府咸阳县武安乡原先茔之侧。罗婉顺,本姓叱罗,鲜卑人,北魏孝文帝时改为罗姓。卒于天宝五年(746),天宝六年(747)迁合于夫君旧茔。

元不器为元大谦第三子,荫补国子监大(太)学生,未仕未婚,卒于开元二十四年(736),开元二十七年(739)迁祔其父母墓侧。元自觉为元大谦之侄,历任蒲州虞乡县主簿、右卫率府胄曹、游击将军、左司卫率,卒于开元十七年(729)。志文内李琎自称外侄孙。原来是元自觉姊妹嫁给了唐让皇帝李宪为妃(唐睿宗李旦之子、唐玄宗李隆基长兄),追封恭皇后。

元大谦夫妇、元自觉墓志撰文者均为汝阳郡王李琎。《罗婉顺墓志》启首:“外侄孙特进上柱国汝阳郡王琎撰,长安县尉颜真卿书。”《元大谦墓志》启首:“外侄孙光禄大夫行秘书监柱国汝阳郡王琎撰,侄孙豫书。”《元不器墓志》启首:“堂侄女聓前弘□文生武功苏僖撰,堂侄豫□书。”《元自觉墓志》启首:“外甥金紫光禄大夫行太仆卿汝阳郡王李淳撰,外甥李珵书。”四合墓志中,唯《罗婉顺墓志》书丹人是后来成为历史上大书法家的颜真卿。按照唐代时风,撰写墓志志文也非等闲之辈。据《新唐书》载,李琎为唐让皇帝李宪之子、唐玄宗李隆基之侄、唐高宗李治和武则天的曾孙。结合墓志内容可知元自觉姊妹即李宪之妃、李琎之母。《新唐书》描述李琎:“琎眉宇秀整,性谨絜,善射,帝爱之。封汝阳王,历太仆卿。与贺知章、褚庭诲、梁涉等善。薨,赠太子太师。”杜甫名篇《饮中八仙歌》:“汝阳三斗始朝天,道逢麹车口流涎,恨不移封向酒泉。”诗中八位饮酒大师,第二位“汝阳”就是指汝阳郡王李琎。“天子呼来不上船”的李白排在第六位。李琎是皇室李氏后裔,相貌英朗,才能出众,深得唐玄宗李隆基喜爱,并亲自教他音律,可见其背景显赫。颜真卿与已故女子罗婉顺本不相识,只由于李琎的人脉资源关系,或许是受了李琎的请托。李琎喜饮酒,爱交友,是当时长安的“文青”。因此,邀请在书法圈已小有名气的颜真卿来为长辈墓志书丹,是表现孝道的一种方式。颜真卿为《罗婉顺墓志》书丹时,长安县内居住着书法名气很大的冯承素、欧阳询等人,作为从八品下的县尉小官颜真卿为李琎撰文的《罗婉顺墓志》书丹,也就成为情理之中的常事。

从书法角度来看,书丹《罗婉顺墓志》时颜真卿也受到时风影响。就他个人而言,当时已开始对自己理想书法风格的追求。《罗婉顺墓志》虽为楷书,亦带有行书笔意,如志文中“趋”“汝”“云”“德”“式”“望”“扃”等字的自然映带,结构谨严,笔笔精到,放而不流,拘而不拙,显露出“大唐气度”。颜真卿有意加重了“右捺”的力道,对周边空隙进行有意识的挤压,在纸上营造出“间不容光”之感,同时将黑与白视作两种内容的统一体,在书写中综合运用搭配、穿插等技法,从而获得“间不容光”的书法效果。正是从《罗婉顺墓志》起始,颜真卿走上了背离唐代主流形态的书法创新之路。

二、“颜体”衍变与唐代主流书法风格的形成

《罗婉顺墓志》的考古发现,对于研究颜真卿早期书体演变与“颜体”风格的形成,具有重要的实物参考价值。《罗婉顺墓志》上的颜真卿书迹用笔内擫,瘦硬秀逸,端庄雅劲,与其晚年成熟期丰壮圆婉的书法风格差别很大。审视此碑,会感到与颜真卿最早的书法碑刻《王琳墓志》(33歲作)基本属同一类型。这两方墓志均为颜真卿早年书法,尚处于风格未正式形成时期。但从这两方墓志书迹上,可隐约看到结体宽厚的颜体风格的影子了。河南偃师出土的颜真卿41岁所作《郭虚己墓志》与44岁所作《多宝塔感应碑》,已非常靠近中晚年的成熟风格,与此前的两方墓志有较大不同。可以说,早期这四件书迹作品构成了颜真卿早年书法风格的基本样貌。

但在30多年以前,对颜真卿的早年书法我们还缺乏了解。当时我们仅见的颜真卿碑刻,是他44岁所写的《多宝塔感应碑》。20世纪90年代末至21世纪初,洛阳土出了颜真卿33岁写的《王琳墓志》、41岁写的《郭虚己墓志》。如今,陕西又考古发掘出了《罗婉顺墓志》,此三方墓志从总体上已大体勾勒出颜真卿早年的书法样貌,初步形成了颜真卿早期书法研究谱系。当然,我们期待着以后能有更多的颜真卿书法考古文物的发现。颜真卿在46岁“安史之乱”之前,实际上一直处在学习和走向成熟的过程中。身处初唐楷书“清秀典雅”的时代环境中,要想独开一路,摆脱前人与时人的影响也绝非易事。

青年时代颜真卿的书体风格演变,经历过复杂的过程。从颜真卿唯一留存于世的书论名篇《述张长史笔法十二意》及唐代张彦远《历代名画记》中《法书要录》的记载来看,书法入唐以后,受王羲之影响最大,后又受到王羲之传人智永的直接影响,青年颜真卿一直在探索着自己的一条书法之路。颜真卿初期学楷,曾师法蔡邕、“二王”、褚遂良、虞世南、欧阳询等人,初唐楷书最流行者是褚体。米芾《宝晋英光集》云:“颜真卿学褚遂良。”吴德旋《初月楼论书随笔》云:“鲁公书结字用河南法,而加以纵逸。”点出了颜真卿到洛阳请教张旭笔法后的变化。对比同一时期张旭的楷书《严仁墓志》(742年作)和颜真卿《王琳墓志》(741年作)的风格蕴含,就可看到二人之间的师承关联。除张旭之外,颜真卿还受到同时代书家徐浩的些微影响。两人虽为同代人,皆承师于张旭,但徐浩比颜真卿年长6岁,在风格的成熟上走在了颜真卿前头。徐浩书名亦大于颜真卿。但一场意外的政治动乱改变了颜真卿的书法命运。“安史之乱”后,河北二十四郡不战而降,唯颜真卿镇守的平原郡提前做了预防,恪尽职守,组织诸郡义军殊死抗击叛军。此前唐玄宗连名字都不知晓的颜真卿,一下子站到了时代浪潮之尖。从此政治生涯发生重大转折,人们对颜真卿书法也有了新的认知,特别对于他书法中展现的人格力量,经久传扬。经历了“安史之乱”的颜真卿,从《多宝塔感应碑》开始了书法形态再造,风格大变,以进一步找寻理想中的书体风格。后来又因社会阅历的增加,仕途的起伏,远离了政治权力中心和核心书法圈,反而为颜真卿的书体风格改变提供了绝佳机会,由此开始了书体风格的本质性转变,奠定了雄强圆厚的“颜体”风格基础。

草书大家张旭是对颜真卿书法影响最大的一个人。就在颜真卿书写《罗婉顺墓志》的头一年,他曾专程到洛阳请教张旭,留下了书论名篇《述张长史笔法十二意》。这是颜真卿流传于世的唯一一篇书论,对于人们研究颜真卿的书学思想演变过程,具有弥足珍贵的意义。颜真卿在借鉴、吸纳张旭笔法的同时,也极为重视对民间书法营养的吸收。

颜氏家族历来注重文字训诂学传承,颜真卿的伯父颜元孙著有《干禄字书》,书中收有许多民间流行的通、俗字体,按体例分为俗、通、正三体。颜真卿少时受教于颜元孙,对民间流传的俗文字有意无意地去临摹习书。从结体造型来看,“颜体”书法最终得以形成,既得力于家传,又借力于民间,二者合力使颜体风格融合了丰厚的时代内容和文化内涵。范文澜曾说:“初唐的欧、虞、禇、薛,只是‘二王书体的继承人。盛唐的颜真卿,才是唐朝新书体的创造者。”正是颜真卿第二次到洛阳拜访张旭后,《罗婉顺墓志》的书迹风格开始从遒丽走向苍浑,且更趋灵动妍美,细劲典雅,秀颖超举。

《罗婉顺墓志》内文排列画出了界格,对书丹者有非常规整的要求。但从颜真卿楷书结体特点来分析,本志书丹已初步具备宽博开张的势态,在方格内空间较为封闭的状态下,笔画横向空间伸展十分充足,横笔笔画已暗含外拓之意,具备了颜真卿后期成熟作品的潜在笔法,提按较轻,转笔顿挫,节奏鲜明,显露出“颜体”的开张怀抱。通过《罗婉顺墓志》书迹特征,我们看到了和《多宝塔感应碑》《郭氏家庙碑》《争座位帖》《臧怀恪碑》《颜氏家庙碑》《马璘新庙碑》《颜勤礼碑》等碑刻完全不一样的“颜体”。《罗婉顺墓志》的出土,让我们窥探到了大书法家颜真卿成长中的一个真实侧面,并由个人见证时代,在个体的答案里看到时代性主题。

在《罗婉顺墓志》与《王琳墓志》《郭虚己墓志》的比较研究中,我们也可看到颜真卿早期书体较大的“波动性”。这三方墓志与颜真卿成熟期的风格差异,恰恰是其独特的研究价值与书法意义所在。从很多书法史的文献中可以看到颜真卿被视为和王羲之等书法圣贤一样高不可攀,自宋以来,“颜体”在书法界保持了崇高气象,尤其是“颜筋柳骨”一词,“颜体”更成了书法界耳熟能详的经典概念。直到今天,很多学生学习书法都是从“颜体”楷书入门,可见端庄雄伟、气势遒劲的“颜体”楷书已深深烙入大众的内心。当这次新见颜真卿早期书迹《罗婉顺墓志》是不一样的风格时,有些惊异乃至疑惑,皆属正常。但经过冷静的思考与分析,还原颜真卿的历史情境和艺术发展历程,剖析颜真卿的深层艺术特质之后,并将其置于盛唐时代的文化语境之中,就会发现这种早期风格的存在其实是一种必然。它包蕴了更为深邃的文化、历史和书法的多种信息成分,尤其对于研究唐代书法的流变意义无可替代。

古往今来,人们对于颜真卿的书法描述,用词基本为“中正”“庄重”“浑厚”“峻朗”“刚劲”等,极少用纯粹艺术审美意义的“优雅”或“美”来形容。“颜体”在中国书法史中地位的确立,起初是因为北宋文人集团的大力推崇。范仲淹、蔡襄、欧阳修、王安石、苏轼等人认为“颜体”楷书丰壮淳厚,含蓄且具有力量感,与文人们崇尚的儒学精神境界相吻合。“颜体”发扬光大之后,不但为中国书法增加了一种庄严浑厚的字体,而且为后代树立起一座书法道德丰碑。颜真卿的书法虽然没有王羲之书法具有感官形式的吸引力,但他将个人的善良与坚忍、崇高的品德通过书法,纯粹而自然地表达了出来。从《王琳墓志》到《罗婉顺墓志》,再到《郭虚己墓志》,让人们看到了颜真卿书法的成长轨迹,以及如何走向成熟,继而开宗立派,开启了唐代主流书法变迁的序幕。因此,从这一书法历史意义上说,颜真卿是促成唐代主流书法风格形成的关键人物。“颜体”的风格演变,见证了唐代主流书体的变迁与形成过程。

三、在历史本源中见证颜体书法的时代意义

中国历史上的书法发展到初唐,出现了“欧、虞、褚、薛”四家,但这“四家”基本都是遵循“二王”的路子,書法文化上儒、释、道思想杂糅互渗,追求儒学与政治思想的高度一体化。虽然“初唐四家”在当时影响甚大,但始终缺少了个性。及至盛唐,张旭狂草艺术的“纵放狂逸”与颜真卿楷体的“雄强刚毅”实现了精神合体,出现了符合时代气质、具有“阳刚之美”的“颜体书法”,唐代书法发展才呈现了高扬态势。所以,颜真卿早期的书风演变实际上是书法美学“内转向”的需要,即由初盛唐的重形、重再现、重客观转向到中晚唐的重意韵、重表现、重主观,创作主体呈现渐强的趋势。颜真卿早期墓志书法的风格演变,既是书家个性内生与成长的动力,也是唐代审美需求由外向转内向的需要。在盛唐时期颜真卿书体风格走向成熟,意味着属于唐代正大气象的书法风格的生成。由颜真卿书风之变,带动了唐代书法主体风格的走向,独开一派,乃至“后世写楷者,不受颜体影响者少”。千年来,成为士人科举考录的书法“必修课”。

当我们将颜真卿置于全球学术研究视野中,应该将他作为艺术语言的现象来研究、来解读、来细察,而不是作为单纯的一个书法现象进行平面性观照。书法是纸上的立体空间,它在纸上的造型形态,既是书法气质的呈现,实际上也是文化精神与社会生态等综合意识形态的呈现。每一件书法作品,可以说是人文文化的历史切片。因此,当我们将《罗婉顺墓志》还原到颜真卿早期的书法艺术环境中,还原到盛唐宏阔的时代语境中,还原到中国书法发展的流变过程中,一个关于唐代书法更为清晰的书法故事就鲜活地呈现在了我们面前。

迄今发现的三方颜真卿早期墓志书法,是极为可贵的物质文本。墓志是沉默的,但也是有言语的。它是中国另一种书写文献的历史。进入21世纪,中古墓志尤其是唐代墓志大量出土,全国已有近万方。这些墓志是深埋于地下的原始文献,也是重要的研究载体。它们不仅有助于文学史的研究,也有助于书法史的研究,让我们在历史本源中看到了书法的本来面貌。由于古代书法的物质载体有限,所以从远古的甲骨文、金文、铜器铭文到中古的竹简、石刻等,产生了多种丰富的表现方式。在印刷业尚未兴起时,魏晋南北朝至隋唐五代的石刻成为极有文献价值的研究类别,而墓志又是石刻中的大宗,是我们探索书法原生态的重要文本。因此,当这些被历史掩埋在地下的“书法史”重见天日后,我们应将其还原到历史的语境、时代的背景之中,从艺术现象上加以研究。通过陕西这次发掘出土的《罗婉顺墓志》,我们不但可从志文方面探讨文学的价值、文本的意义,并可进一步研究其作为书法文本的原始意义,拓展到政治与书法、文学与书法、家族与书法等多维角度。

“这些物质遗存,是古代工艺技术、精神生活最直观的体现。”参加现场考古发掘的陕西考古研究院张杨力铮说道。颜真卿早期书迹《罗婉顺墓志》的发掘出土,也让我们看到了颜体书法早期演变对于唐代书体变迁所具有的独特作用,更能触摸到它在中国书法史上的流变痕迹。从书法史的视域来审视,当一个时代的艺术风气过于陈腐单调,以至于繁缛雕饰时,艺术家往往会提出“质”的主张,以引导时代风气;反之如果艺术创作过于质朴简陋,缺乏正大气象与国家气质,又多益之以“文”。颜体书法之所以成为千年不衰的书法标杆,就是因为其书法风格、艺术品性与艺术家的人格魅力融化为一个形象整体,进而以非艺术的影响力改变了书法的发展轨迹。孔子曰:“文质彬彬。”在道德与美学范畴中,“文”与“质”构成了一种艺术的品位方式。站在当代书法发展环境中,书法同样需要兼具“文”与“质”的佳构,需要熔铸人的精神与社会文明的形象,展露时代气息。这才是颜真卿书法风格演变带给我们应有的启迪。

约稿、责编:史春霖、金前文