播散性球孢子菌病1例

高 波,王璐璐,刘秋颖

球孢子菌病,又称峡谷热或“沙漠风湿”,是一种地方流行病,主要流行于美国西南各洲及中美洲、南美洲部分地区。该病由人吸入球孢子菌引起肺部感染所致,严重者可播散,累及全身其他器官,即为播散性球孢子菌病,有一定致死性。普遍认为,球孢子菌系域外病原菌,流行区外病例主要考虑为输入性,我国球孢子菌病报道很少。近年来,国际交流日益频繁,北上广深等城市输入性病例陆续见诸报道,且呈上升趋势,但临床工作者对该病的认知程度普遍偏低,漏诊、误诊误治率高[1-4]。我院首诊并全程跟踪1例患者,初诊结核,规范抗结核治疗无效。后经北京大学第一医院(简称北大一院)感染科确诊为播散性球孢子菌病,予抗真菌治疗20个月,症状明显改善。停药22个月后,病情复发。再次给予24个月抗真菌治疗后停药,目前持续观察中。现将该病例临床特点和诊治过程进行总结,旨在提高对球孢子菌病的认识,为临床诊治提供借鉴。

1 病例报告

患者,女,30岁,2014年9月留学美国亚利桑那州,同年12月于美国出现咳嗽、低热、颈部肿物,未予诊治。3个月后回国,首诊为结核,给予规范抗结核治疗无效。2015年4月在北京大学第一医院感染科确诊为播散性球孢子菌病[5],病变累及双侧颈部淋巴结、双侧腋下淋巴结、肺、右侧舟骨、右侧胫骨、右手肌肉。

1.1 确诊后首次治疗经过 收住北大一院感染科后给予伊曲康唑300 mg,静脉滴入,2次/d,10 d后加用两性霉素B脂质体治疗(4.5 mg/d起始,逐日加量,第14天达150 mg/d维持,第52天改为100 mg/d,持续11 d后停药)。出院后改为伊曲康唑0.2 g,口服,2次/d,持续治疗。出院后患者体温无反复,咳嗽咳痰消失,颈部炎性破溃愈合,无红肿及渗出,颈部及腋窝淋巴结未触及肿大,右手腕、右下肢无疼痛,原有结节消失。每月复查血常规、红细胞沉降率、CRP、肝肾功能及自身抗体谱,均在正常范围;每2个月复查肺CT及右下肢MRI、右手MRI,均提示未见异常。

1.2 首次治疗小结 初始给予静脉抗真菌治疗2个月,继之以口服抗真菌药18个月,共给予抗真菌治疗20个月。根据国外文献[6]经验、2016年美国感染学会《球孢子菌治疗指南》[7]和国内《孢子丝菌病诊疗指南》[8],患者此次治疗符合足剂量、足疗程和规范有效的治疗要求。

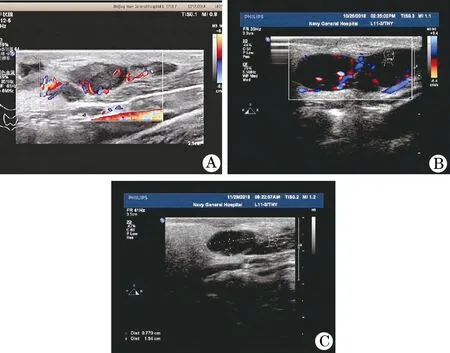

1.3 症状复发 停药22个月后,患者双侧颈部原有病灶出现痒痛,局部皮肤发红、肿胀,肿物呈进行性增大,伴低热,立即复诊。查体:体温36.8 ℃,双侧颈部原愈合瘢痕处可触及肿物,约2 cm×1 cm,表面红肿,无破溃。血常规、红细胞沉降率、CRP、肝肾功能及自身抗体谱未见明显异常;肺CT及右下肢MRI、右手MRI未见明显异常。超声检查提示:颈部两侧原有病灶下淋巴结肿大,形态规则,L/S≥2,淋巴结皮质回声减低,淋巴门增强增宽,回声清晰,CDFI血流呈放射状分布,血流信号增多,RI≥0.6(图1A)。结合病史、体征及辅助检查,考虑为球孢子菌病复发,局限于颈部淋巴结原发病灶。

1.4 复发后再治疗 给予伊曲康唑0.2 g,口服,2次/d,10 d后,病灶处瘢痕发痒缓解、红肿明显消退。超声复查提示:颈部两侧原有病灶下淋巴结较前明显缩小,CDFI血流信号明显减少(图1B)。治疗1个月后,再次复查超声提示:颈部两侧原有病灶下淋巴结较前进一步缩小,CDFI血流信号较前减少(图1C)。连续动态B超观察,显示本例抗真菌治疗有效,活跃的淋巴结炎病灶迅速得到控制。嘱患者坚持伊曲康唑治疗(0.2 g,口服,2次/d),每2个月复查B超、血常规、红细胞沉降率、CRP、肝肾功能及自身抗体谱。经连续复查,均未见明显异常,持续治疗24个月后嘱患者停药,停药至今,患者无不适。

1.5 再治疗小结 伊曲康唑0.2 g,口服,2次/d,治疗持续24个月有效。

图1 播散性球孢子菌病患者复发再治疗颈部淋巴结B超表现(30岁,女性)

2 讨 论

球孢子菌病是由球孢子菌感染所致的一种真菌性疾病,属地方流行病,主要见于美国、墨西哥等美洲国家,美国CDC回顾性分析显示,美国每年约万余人感染,2017年报道病例1.43万[9]。作为一种地方流行病,疫区外球孢子菌病报道并不多见,一般为输入性,但随着全球化的发展,地球环境不断变迁,国际交往日益增多,世界各地都出现了输入性病例和散发病例的报道[10]。目前,我国本土源性感染尚无直接证据,诊断证据充分的输入性病例共15例,近10年报道10例,主要分布在北京、香港、上海等经济发达地区,多有疫区旅行史[11,12]。

由于患者免疫状态和吸入的孢子数量不同,该病临床表现差异大,加之临床认知普遍不足,易出现漏诊及误诊误治,诊断中位时间长,多为3个月,最长甚至达3年余[4,13]。确诊球孢子菌病的实验室证据主要包括球孢子菌培养阳性、组织病理见球囊和孢子、免疫学方法和PCR,但球孢子菌培养困难,免疫检测实验条件要求高,我国主要依靠组织病理进行诊断[14]。球孢子菌病一般为良性,多局限为原发性肺或皮肤感染,症状轻、病程短,有自愈性。但部分患者感染可播散至脑膜、脑、骨骼、关节及全身淋巴结等器官和组织,严重者可致死。这部分患者用药疗程长、停药后易复发,有的甚至需要终身治疗[7,15]。对此,美国感染病学会IDSA制定了《球孢子菌治疗指南》,针对不同临床表现和不同病例特点,给出不同的治疗策略。倡导结合患者实际情况,实施个体化治疗。从药物选择上看,治疗该病的首选药物为唑类抗真菌药物(氟康唑、伊曲康唑等),唑类药物疗效不佳或唑类药物不耐受时,可提高剂量或改换为两性霉素B治疗,病情控制后再改为唑类治疗[7]。

本例为播散性球孢子菌病,通过分析诊断及治疗过程,总结以下经验:(1)本病例最早被误诊为肺结核和淋巴结核,给予抗结核治疗无效,主要因为诊治医师对本病十分陌生,缺乏相应的诊断意识和思维。患者有明确的亚利桑那洲留学和暴露史,有典型的低热、咳嗽、颈部肿物症状,组织病理学提示多个球囊结构,这些线索足以提醒我们对该病有所警惕和考虑。显然,在全球化快速推进的今天,地方流行病已经跨越了疫区的界限,临床医师必须构建相应疾病的敏感意识和科学诊断思维。(2)本病例呈播散特征,病变累及淋巴结、肺、右侧舟骨、右侧胫骨、右手肌肉,首次抗真菌治疗持续20个月,停药22个月后复发,复发后再次给予24个月长疗程治疗,病情暂得以控制,是否仍有复发,尚待观察。因此,播散性球孢子菌病的患者在治疗后,观察和随访非常重要,一旦出现复发,需要尽早给予足量、长程的再治疗。(3)本病例首次治疗停药22个月后,出现复发,主要表现为淋巴结反应性、增生性肿大,经再治疗后症状缓解,淋巴结病变也相应改善,提示淋巴结变化对病情变化有一定的指示价值。因此,利用超声检查便捷、无创、价廉特点,对病灶淋巴结实施连续的动态监测和评估,以观察抗真菌治疗的效果,指导临床。

总之,随着中国人出国留学和到国外旅游、工作日益增多,临床医师应提高对球孢子菌病的认识,了解、掌握该病的诊治策略,善于结合病例特征,确定最佳个体化治疗方案,注重跟进观察随访,在避免漏诊、减少误诊误治的基础上,争取治愈效果。