云南拉祜族传统聚落“卡”形态特征分析*

刘雄强,杨大禹

引言

拉祜族作为云南特有的少数民族,有着其独特的民族历史文化。拉祜族“卡”是由拉祜族语音译而来,具有村寨、聚落的含义。杨鹤书是早期研究拉祜族社会体制与形态的学者,他在《略论拉祜族的母权制及其向父权制的过渡》中指出,在解放前,拉祜族聚落内部依然存在母系社会、父系社会的社会残余[1]。可见,古代的拉祜族从原始社会群体开始发展,经历了母系氏族组织到父系社会组织的过程。在这个漫长的过程中形成了以血缘关系为纽带的族群、以地缘为纽带的村社、以及以业缘为纽带的村寨。拉祜族传统聚落“卡”的形态,反映出了历史各阶段社会组织的形态与社会经济形态,具有较高的研究价值与意义。

对拉祜族村寨“卡” 进行大规模的调查始于上世纪50年代民族识别和调查工作。抗日战争后,随着西南联大的成立,一群建筑学者进入了云南的少数民族地区,展开了调查与研究。如60年代初期,由赵琴,石孝测等建筑师对云南少数民族建筑进行了艰苦的大规模调研。1997年杨大禹教授在《云南少数民族住屋— —形式与文化研究》中总结了云南少数民族民居的空间形态和建筑文化内涵,其中详细的分析了拉祜族干栏式民居与“挂墙房”民居的形式与特点[2]。学术界对于拉祜族传统民居的研究颇丰,但目前对拉祜族传统聚落的研究还较少。

当代拉祜族传统聚落“卡”由于城镇化的进程,其形态与风貌受到了破坏。“千村一景”的现象出现在了拉祜族聚居人口最多的云南澜沧地区。澜沧县是我国仅有拉祜族自治县,该县聚集着国内 46.7% 的拉祜族人口[3],这里远离中央,地势高险,交通和经济落后[4]。拉祜族传统聚落“卡”主分布在澜沧县的山区中,其独特的传统聚落形态有着鲜明的特征,值得保护与传承。针对这一问题,笔者主要聚焦于南岭乡、酒井乡、东回乡以及糯福乡,对其最具拉祜族特色的8个传统聚落“卡”进行2年的田野调查,通过定性与定量分析以探求云南拉祜族传统聚落“卡”的形态特征。

1 拉祜族传统聚落“卡”的自然环境与人文环境

拉祜族传统聚落“卡”多位于山区,山区拥有大片的峰峦,林地。澜沧拉祜族自治县位于横断山脉努山系南段,地势西北高,东南低,五山六河纵横,县内的水系均属于澜沧江水系。澜沧拉祜族自治县地区的拉祜族传统聚落“卡”通常位于海拔1000m以上的半山腰上,聚落上方通常为森林,下方为梯田。拉祜族民居依山而建,错落有致(图1)从其民居的布局来看,分为上下两层,下层关养家畜,存放杂物,有效的节约了空间,防止了占用更大空间,破坏更多植物的可能[5]。

拉祜族传统聚落“卡”具有以自然空间为基底,人工空间融于基底之中的层次结构。聚落外部空间是自然空间,是聚落空间的基底。聚落外部空间通常包括水系、梯田、林木等。聚落空间是自然空间的人工部分,人工空间融于自然的底景中,成为一个与自然和谐共生的聚落。人工空间一般包括街巷与道路、边界与中心、宗祠与民居。聚落内部空间是院落空间,是由聚落内建筑物相互组合而形成的空间。

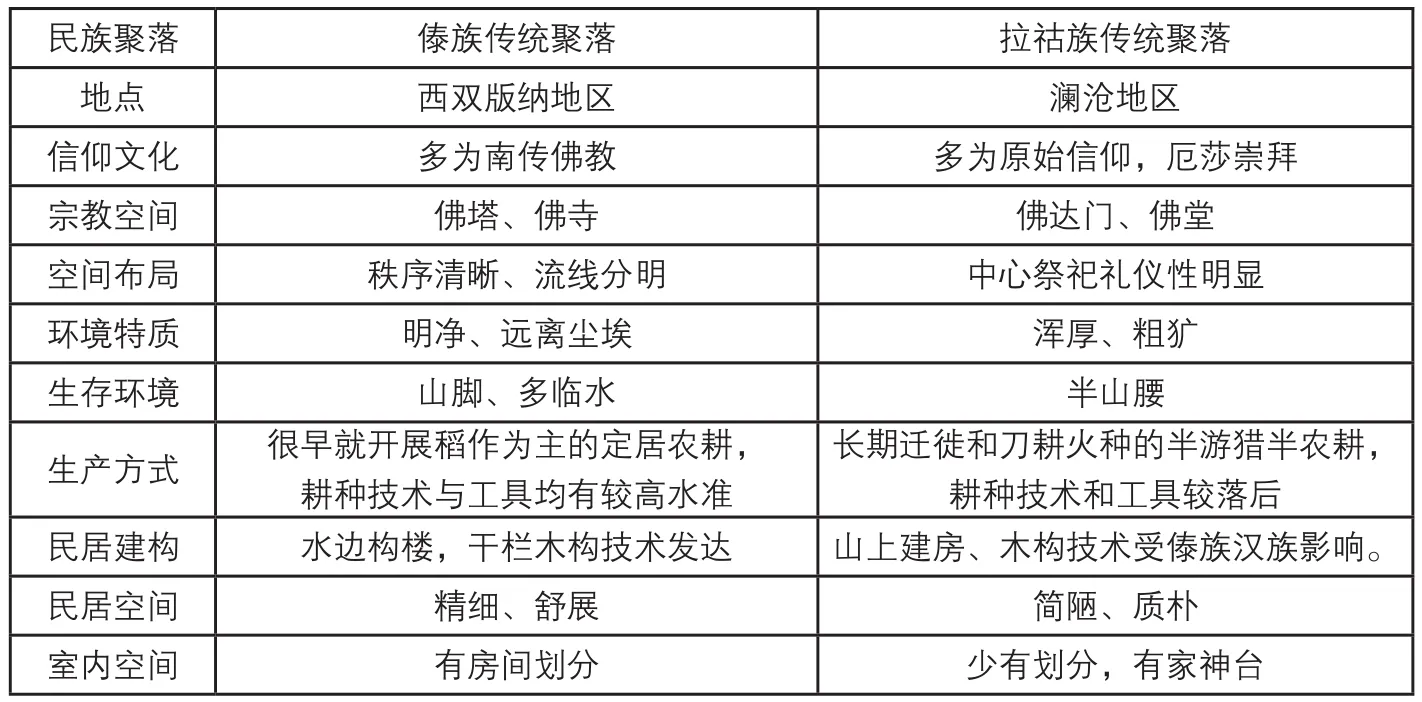

拉祜族传统聚落“卡”里蕴藏着非常丰富而独特的文化,这些族群文化与本土日常生活是密不可分的。聚落里蕴藏的生产生活文化、婚姻家庭文化、火塘家神文化、以及在生态理念、宗教意识和群体意识上形成的选址与建造经验、宗教祭祀与理念、民风与习俗,这些精神与文化不仅扎根在了拉祜族的心里,还和族群的日常生活一同形成了整套的文明体系和知识体系,最终在各空间中展现出来。将拉祜族聚落与傣族聚落空间对比,就能发现其人文环境的不同。虽然西双版纳与澜沧地区接壤,建筑形式也多为相近的干栏式建筑。但因为民族聚落人文环境的不同,呈现的空间也出现了差异性。西双版纳的傣族传统聚落信奉南传佛教,选址山脚,靠近水塘。生产方式很早就开始实行定居稻作。而澜沧地区的拉祜族聚落多为原始崇拜,选址半山腰,背山面水。生产方式由游猎半农耕生产转为定居农耕生产。这些精神文化的差异性就反映在其传统聚落空间和民居空间中(表1)。

图1 拉祜族“卡”——老达保寨鸟瞰图

表1 拉祜族传统聚落“卡”与傣族传统聚落比较表

2 “拉祜族传统聚落“卡”形态特征成因分析

王冬教授在其博士论文《族群、社群与乡村聚落营造——以云南少数民族村落为例》中引入社会学的一般理论,阐明从“血缘”到“地缘”再到“业缘”是一个历史过程,探讨了少数民族乡村聚落的历史演变规律[6]。而云南拉祜族传统聚落的空间布局与佤族、傣族、哈尼族等民族以“血缘”簇居的少数民居相似。由于地处边境,不受封建王朝的控制,拉祜族传统聚落在布局上大多取决于本地区、本民族自然因素与人文因素的共同影响,营造出了极具拉祜族文化特色的“卡”。历史上社会组织形态与经济形态的变迁,是导致拉祜族传统聚落形态演变得重要成因,笔者以社会组织为线索,运用社会学的理论分析拉祜族传统聚落“卡”的历史成因。

图2 原始血缘氏族聚落

图3 双重居住地示意图

图4 现代长房平面图

图5 早期南段村平面图

图6 当代南段村示意图

图7 糯福乡南段村聚落形态演变图

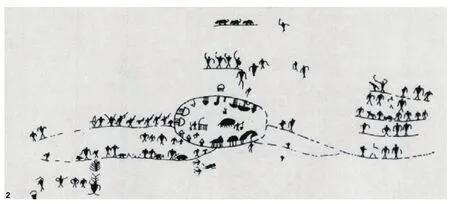

公元9世纪前到公元17世纪,根据拉祜族史诗《牡帕密帕》可知,远古时期的拉祜族居住在岩穴和土洞中。洞穴分散,并没有形成聚落[7]。两汉时期的“北极南极”时期,出现了聚落和窝棚式的住房。“集体性”聚居是拉祜族血缘氏族集团聚落最大的特点,各聚落以血缘关系相连构建了原始社会初期的社会组织。所以其聚落的居民互相聚集,抱团生活。该时期的空间形态是内向团状型的,布局紧凑。民居围绕寨心布置且民居呈现出均一性的“血缘卡”特征。比如沧源岩画(图2)中所描绘的聚落形态,就体现了母系血缘氏族的空间模式。

公元17世纪到20世纪40年代,拉祜族传统聚落逐渐走向衰弱,由于长期处于动乱和压迫阶段的拉祜族四处迁移。在《普洱府志》十八卷中说,该时期在普洱的拉祜族“不事耕种,以捕猎为生” 。在清康熙年间编撰的《云州志》《楚雄府志》等书中称拉祜族为“倮黑”[8]。该时期拉祜族聚落从“血缘卡”演变为“地缘卡”聚落。传统聚落空间形态瓦解,艰苦的迁徙过程也促使了新聚落的生成。有靠近耕田生产生活,在道路旁聚居营造的带状延展形聚落,也有迁徙至自然人文环境极佳之地,重新建寨的团状内向型聚落。每一个村寨和家庭搬迁时 ,都要依万物有灵的原始信仰 , 搬迁时需对新寨寨址的选择要进行一系列地祭祀,选定寨址后才能建寨。搬迁后的“班考”聚集组合形成地缘性的聚落。班考是指小家庭逐渐搬离母系大家庭的长屋,在较远地耕作的小家庭建立的窝棚。拉祜族这种双重居住地的习俗(图3)和当今长房(图4)的保留证实了拉祜族聚落的变迁,由血缘性的团状内向型聚落逐渐演变形成地缘性的带状延展型聚落。

1949年随着新中国的成立,社会主义时期的拉祜族传统聚落走向了成熟。由于没有战乱也不需要迁徙的拉祜族,开始定居农耕。随着经济的发展,聚落中还出现了除农业外的手工业,副业,教育业和商业的业态。由此形成了业缘性的“卡”聚落。聚落中人口逐渐增多。比如较大型的聚落,由于班考离原寨子较近,规模又大,人口较多,因此像树枝状一样向外发散组合形成了枝状组合型聚落。比如东回乡建寨最早的班利寨,便成立了新寨,新寨与旧寨连在一起,形成了组合型聚落。为了便于生产,又先后建立了那布、那得头两个寨子,聚落成树枝状扩散。再比如现存的南段寨,是由老寨团状聚落(图5)和新寨带状聚落组合而来的,形成了枝状组合型聚落(图6)。

3 拉祜族传统聚落“卡”形态特征分析

通过历史事实和生活经验的定性分析发现:拉祜族传统聚落“卡”的形态特征主要可分为团状内向型、带状延展型、枝状组合型。这三种类型的“卡”形态在社会经济形态与社会组织形态的变迁下发生了演变。以糯福乡南段村为例,南段村南段老寨是早期在家支制度下拉祜族因势利导形成的内向型聚落,在老寨里同一血缘关系的村民互相帮助,抵御外敌。同耕共享,共同居住,形成了团状结构的血缘性内向型聚落。随着南段老寨的扩张,形成了南段新寨(班考),这种班考是由小家庭民居聚集而形成的聚落。各小家庭住宅因耕作需求聚集在道路两侧或一侧,由于耕种地周围的限制,形成了地缘性带状延展型聚落。而现今的南段村南段大寨是枝状形的空间形态,属于较大规模的聚落,并且聚落内部出现多种业态,聚落演变为由老寨和新寨组合而成的业缘性枝状聚落(图7)。

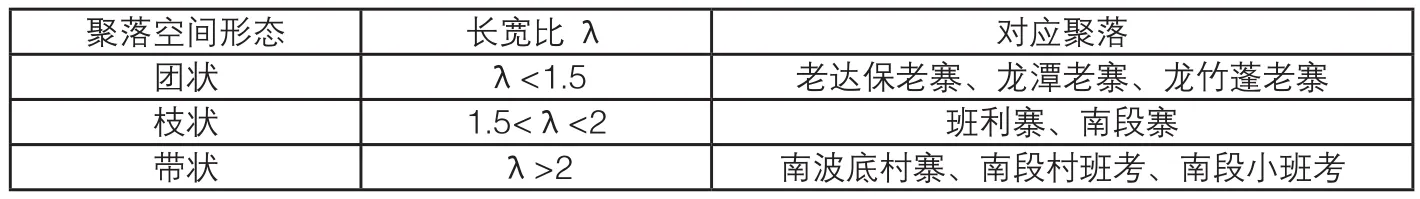

为了验证对其定性分析的科学性与准确性。笔者通过田野调查对澜沧县的8个聚落进行了定量分析。通过对澜沧拉祜族自治县的8个传统聚落进行了详尽测绘与调研,以类型学和定量分析的方法,将聚落的长宽比λ的值来判断聚落的狭长程度及形状类别[10]。λ=B/A B为聚落长边,A为宽边。由于长宽比为一时,图形呈正方形,长宽比为2时,图形为长方形,故将λ=2作为临界点。若数值大于2 ,则聚落图形为带状为特征的聚落,若数值小于1.5则聚落图形为团状为特征的聚落。若数值位于1.5-2之间,则为团状与带状的混合状态,具有带状倾向的团状聚落,也可称为枝状聚落[11]。通过数据的采集,最终得到以下定量结果(表2、3):

3.1 团状内向型

拉祜族血缘性的氏族聚落“卡”通常是团状内向型的空间形态,同时也是拉祜族传统聚落最常见的空间形态。通过定量分析,发现其聚落长宽比λ<1.5,具有团状的形态,通过定性分析发现团状老寨村民互相帮助,抵御外敌。同耕共享,共同居住,是内向型的聚落。其传统聚落通常是最古老的老寨子,有上百年的建寨历史。保存到现在的代表有老达保老寨、龙竹蓬老寨、龙潭老寨。团状内向型聚落中,建筑相互依存,距离较近,空间形态较为紧凑,有很强的封闭性与防御性。团状内向型传统聚落“卡”空间形态及其构成要素如表4所示。

3.2 带状延展型

拉祜族地缘性的家族聚落“卡”通常是带状延展型的空间形态,通过定量分析,测量得知聚落长宽比λ>2,其空间形态呈带状形。通过定性分析,发现其传统聚落通常是老寨的班考,是各个小家庭在田地附近的“窝棚”,拉祜西的“窝棚”在当代已经演变成了干栏式木掌楼的形式。班考聚集成为了带状型的聚落,顺应道路向两旁延展。保存到现在的代表有南波底村社、宛卡村社、南段大小班考。带状延展型传统聚落“卡”空间形态及其构成要素如表5所示。

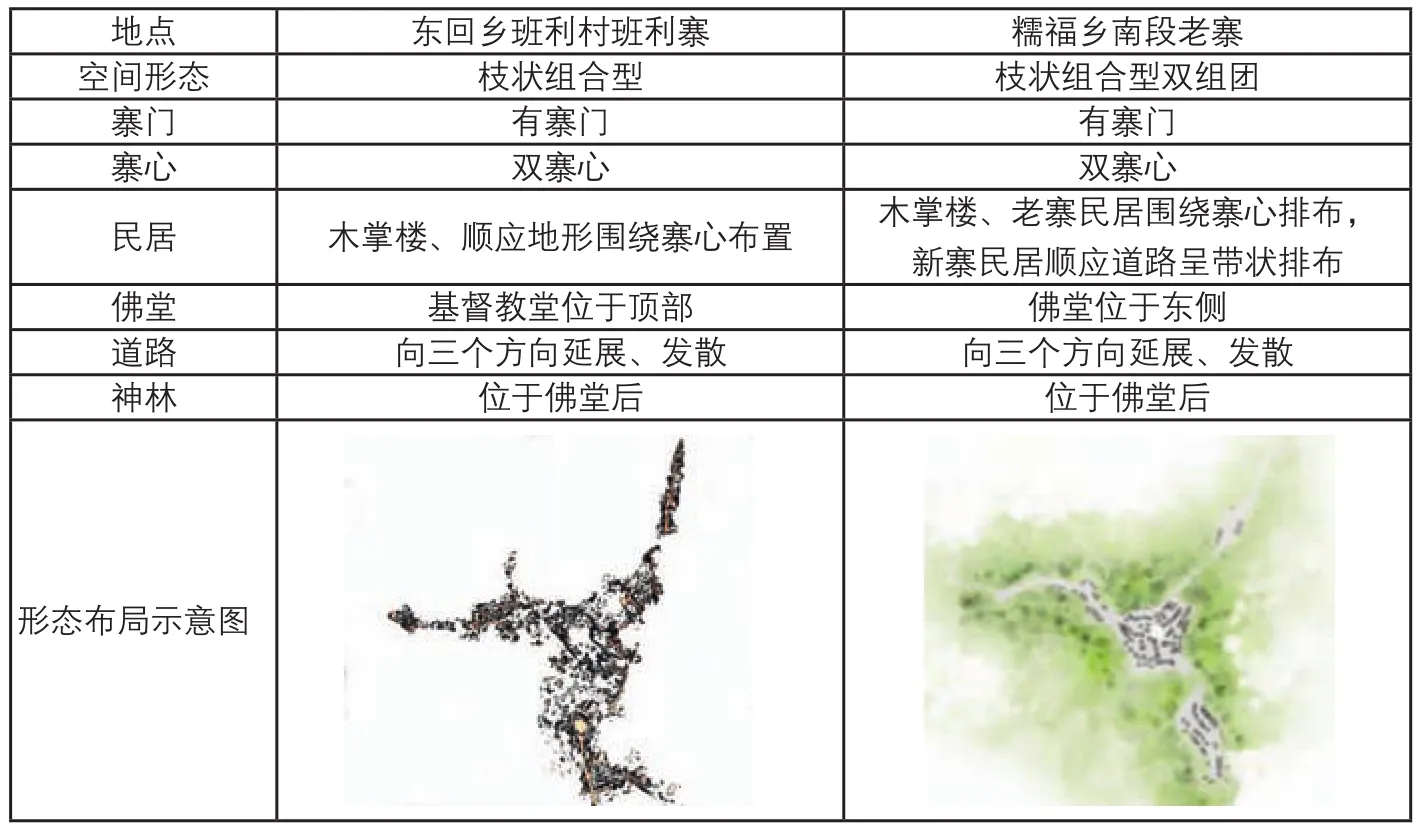

3.3 枝状组合型

拉祜族业缘性的混合聚落“卡”通常是枝状组合型的空间形态,通过定量分析,测量数据得知聚落长宽比值1.5<λ<2,是具介于带状和团状之间的枝状形聚落,聚落像树枝状一样向外发散扩展。通过定性分析发现其传统聚落通常是大规模的聚落,由于班考离原寨子较近,规模又大 ,人口较多,团状聚落与周边的带状聚落组合形成了组合型聚落 。这种枝状组合型聚落中,由于人口密集,生产方式多样,由各种家族迁入聚居形成。聚落中出现了除农业外的手工业,副业,教育业和商业的业态。这类聚落的代表是南段村寨,班利村寨、坝卡乃村寨。枝状组合型传统聚落“卡”空间形态及其构成要素如表6所示。

表2 8个聚落长宽比λ值

表3 长宽比λ和聚落形态对应关系

表4 团状内向型传统聚落空间形态及其构成

表5 带状延展型传统聚落空间形态及其构成

表6 枝状组合型传统聚落空间形态及其构成

结语

从20 世纪 80 年代开始,我国逐渐对聚落整体进行研究。国内聚落整体的研究一开始主要为定性分析及归纳研究,直到近几年,在建筑学等领域的研究才进行了定量分析方法的相关尝试[12-16]。这也为本文的创新性提供了空间。本文通过定性与定量分析相结合的方法,基于其各历史时期的社会组织和社会经济的变迁,对拉祜族传统聚落“卡”的形态特征进行分析。通过文献收集追溯澜沧拉祜族传统聚落空间形态的历史演变,再对澜沧县拉祜族传统聚落的调查研究,将澜沧拉祜族传统聚落“卡”的空间形态特点分为团状内向型、带状延展型和枝状组合型三种类型,并详尽分析其聚落空间形态内的构成要素,意在解决近几年云南拉祜族传统聚落风貌格局丢失和文化含义缺失的现象。以期在乡村振兴战略实施的背景下,为云南少数民族传统聚落的保护发展提供理论借鉴。

随着城镇化进程的飞速发展,我国的乡村聚落正在经历着快速的发展与变迁,少数民族文化正因失去沃土而逐渐凋零。特别在精准扶贫和美丽乡村政策的执行中,很多乡村聚落逐步沦为简单而僵化的机械式布局,丢失了其天然原生的有机特质[17-21]。近年来,随着乡村振兴发展战略政策的推进实施,我国乡村的传统聚落受到了更多的关注。在乡村振兴发展战略规划中提到:“少数民族特色村寨是彰显和传承中华优秀传统文化的重要载体,要切实保护村庄的传统选址、格局、风貌以及自然和田园景观等整体空间形态与环境。”拉祜族的传统村寨“卡”作为云南独有的村落模式之一具有极高的研究价值,拉祜族传统民居也受到了学者的广泛关注,但对于拉祜族传统聚落的关注还较少[22-27]。笔者仅从社会组织的视角对拉祜族传统聚落“卡”形态特征成因与聚落形态特征进行了粗浅分析,但限于篇幅,未能详尽解读。而对拉祜族聚落内部空间形态的定性与定量分析,仍需进行更加深入的研究。

图、表来源

图1:张扎阿拍摄;

图2:王冬. 族群、社群与乡村聚落营造一以云南少数民族村落为例[D]. 北京:清华大学,2007:36.

图3、4:作者绘制;

图5:王翠兰,陈谋德. 云南民居·续篇[M].北京:中国建筑出版社,1993;

图6:云南民族村寨调查:拉祜族·澜沧糯福乡南段老寨;

图7~9、图10:作者拍摄、绘制;

表1~6:作者绘制(含图)及根据普洱市澜沧县酒井乡勐根村老达保组保护发展规划改绘。