加强需求侧管理的现实逻辑与重点任务

[摘要] 改革开放以来,在我国经济发展的不同阶段,供需总量平衡和结构匹配具有不同特点,需求侧管理的作用和侧重点也不尽相同。新阶段加强需求侧管理,不仅要着眼于短期政策工具实现总量平衡,熨平经济周期,更要针对制约国内需求潜力释放的结构性、体制性问题,建立扩大内需的有效制度,持续释放国内需求潜力,增强经济发展的内生动力。“十四五”时期要立足加快构建新发展格局的战略部署,在坚持以供给侧结构性改革为主线的同时,加强需求侧管理,更加注重扩大消费需求,更加注重建立扩大内需的长效机制,实现供需良性互动和更高水平的供需动态平衡。

[关键词] 需求侧管理 供给侧结构性改革 消费需求 制度建设

[中图分类号] F124 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2021)02-0015-08

[作者简介] 王一鸣,中国国际经济交流中心副理事长,研究员,研究方向:宏观经济和宏观政策。

构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是一项关系我国发展全局的重大战略任务。构建新发展格局,既要从供给端着手,坚持供给侧结构性改革的战略方向,提升供给体系对国内需求的适配性,使供给结构更好适应需求结构特别是消费结构的变化,也要从需求端发力,坚持扩大内需这个战略基点,努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调,“十四五”时期推动高质量发展,“必须建立扩大内需的有效制度,加快培育完整内需体系,加强需求侧管理,建设强大国内市场”。2020年底召开的中央经济工作会议明确指出,“加快构建新发展格局,要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牽引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能”。“十三五”时期,我国坚持供给侧结构性改革为主线,以“三去一降一补”为重点,贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,推进和深化供给侧结构性改革,有效改善了供求关系。“十四五”时期,在坚持供给侧结构性改革为主线的进程中,为什么要加强需求侧管理?加强需求侧管理的现实逻辑是什么?与深化供给侧结构性改革有什么样的内在关系?加强需求侧管理的重点任务是什么?

一、改革开放以来我国需求侧管理的实践

供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面,是对立统一的。供给和需求在总量和结构层面的动态平衡推动经济持续增长。供给侧管理和需求侧管理是调控宏观经济的两个基本手段。在经济发展的不同阶段,供需总量平衡和供需结构匹配具有不同的特点,宏观调控面临的任务和挑战也不尽相同。通过梳理我国改革开放以来不同发展阶段需求侧管理的实践,可以更加准确地把握新阶段加强需求侧管理的内涵和新要求。

改革开放以来,我国经济发展具有明显的阶段性特征,需求侧管理在不同阶段发挥的作用和侧重点也不尽相同。

改革开放初期至上世纪90年代中期,我国一些领域的计划经济体制尚未完全打破,往往习惯于依靠投资拉动经济增长,总需求也因货币供给失控而快速膨胀,加之在短缺经济和卖方市场条件下,主要约束条件是供给不足,容易引发投资和消费需求双膨胀,推动经济过热和通货膨胀。在这个阶段,宏观经济失衡的主要特征是供给短缺、需求膨胀,大多数年份都出现了较为严重的通货膨胀。需求侧管理主要是采取从紧的财政和货币政策,以抑制经济过热和遏制通胀。需要指出的是,这个阶段市场机制尚未有效发挥作用,地方政府和国有企业财务约束不强,应对经济过热往往更多采取行政手段抑制需求,也更容易形成较大幅度的经济波动。

1996年我国经济实现“软着陆”,随后1997年亚洲金融危机爆发,外部需求大幅收缩,国内需求不足的矛盾趋于突出,出现了前所未有和持续时间较长的“通货紧缩”。这个阶段,需求侧管理主要是促进扩大国内需求,实施以国债投资为主的“积极的财政政策”。1998—2001年总共发行5100亿元长期建设国债,主要用于高速公路、发电设施、防洪水利工程、农村电网改造等基础设施建设,以扩大投资需求,银行对国债投资项目提供“配套资金”,并实施相对宽松的货币政策,增加货币供给。同时在供给侧对国有经济进行有进有退的战略性调整,鼓励发展民营经济和促进民间投资,启动住房制度改革和释放汽车消费潜力。可以说,这个阶段需求侧管理和供给侧调整是双向发力的。

2008年国际金融危机后,国内有效需求不足的矛盾再次凸显,经济增速大幅回落。在此背景下,我国坚持扩大国内需求,采取积极的财政政策和适度宽松的货币政策,在较短时期内出台了4万亿元的投资计划、10万亿元的“天量信贷”,并实施十大产业调整振兴规划,采取家电下乡和鼓励汽车消费的激励政策。这一阶段,短期扩张性政策在推动经济增速快速反弹的同时,也带来后期政策消化的压力。比如,通过短期政策促进产业投资,在遏制工业下滑的同时,也增大了后期钢铁、水泥等行业产能过剩压力。鼓励汽车消费的税收优惠政策,在刺激当期消费的同时,也透支了后期消费。由此可见,需求侧管理既要立足短期政策调节,也要重视中长期制度建设,形成释放内需潜力的可持续动力。

2012年以后,我国经济“三期叠加”的特征趋于明显,经济下行压力增大。这个阶段经济增速放缓,是周期性因素与结构性因素叠加的综合反映,但结构性矛盾已成为经济运行的主要矛盾,矛盾的主要方面在供给侧,主要表现为供给结构调整跟不上需求结构变化,无效供给过多,有效供给不足;低端供给过多,中高端供给不足;传统产业产能严重过剩,而居民对高品质产品和服务的需求难以得到满足,进而造成国内消费需求向海外市场转移。供给侧结构调整还表现出明显的黏性和迟滞,生产要素难以从无效需求领域向有效需求领域、低端领域向中高端领域转移。针对供给侧的矛盾和问题,2015年底我国提出要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为重点逐步展开。随着供给侧结构性改革的深化,2018年底又提出“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,巩固“三去一降一补”成果,增强微观主体活力,提升产业链水平,畅通国民经济循环,强调更多采取改革的办法,更多运用市场化、法治化手段,有效改善供求关系。这个阶段,需求侧管理没有采取大水漫灌的方式刺激需求,而是通过定向调控、区间调控、精准调控,稳定总需求,保持经济运行在合理区间,为供给侧结构性改革创造条件,同时通过推进新型城镇化、“互联网+”等,释放潜在需求。

2020年初暴发的新冠肺炎疫情对我国经济造成巨大冲击。我国统筹疫情防控和经济社会发展,在全球率先控制住疫情,率先复工复产,率先实现经济由负转正。与此同时,经济恢复不平衡,需求端恢复明显滞后于供给端,有效需求特别是居民消费需求不足的矛盾显现出来,在全年经济增长2.3%、固定资产投资增长2.9%的情况下,社会消费品零售总额下降3.9%。消费恢复明显滞后,既有疫情冲击的原因,也是长期积累的结构性、体制性问题集聚暴露的反映。在此背景下,我国提出在坚持供给侧结构性改革为主线的同时,要加强需求侧管理,主要是针对制约国内需求潜力释放的结构性、体制性问题,以体制机制建设和相关政策调节为主要途径,打通影响国民经济循环的堵点和梗阻,有效释放国内需求潜力,实现更高水平的供需动态平衡。

二、新阶段加强需求侧管理的

现实逻辑和实践要求

随着外部环境的深刻复杂变化和我国发展阶段的转换,供需总量平衡和结构匹配出现新特点,必须在坚持供给侧结构性改革为主线的前提下,加强需求侧管理,实现供需互动和更高水平动态平衡。

(一)加强需求侧管理的现实逻辑

1. 加强需求侧管理是应对外部环境深刻复杂变化的重要举措

2008年国际金融危机后,世界经济陷入深度调整期,呈现“低增长、低利率、低通胀、高债务、高风险”的特征。近年来,西方主要国家民粹主义盛行,贸易保护主义抬头,经济全球化遭遇逆流。2018年下半年,美国单方面挑起经贸摩擦,对我国企业生产经营、外贸出口和市场预期造成多方面不利影响。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使外部环境更加错综复杂,老问题依然存在,新挑战显著增多。当前全球疫情防控和经济复苏仍面临不确定性,制约经济增长的结构性因素如人口老龄化、全球化减速、供应链收缩等并未缓解,疫情进一步加剧结构性矛盾,经济复苏中枢后移带来全球利益分配格局调整,将引发全球结构性问题持续演化和趋势性变化。面对外部环境较长时期的复杂变化,必须适时调整完善既有发展路径,在坚持供给侧结构性改革为主线的同时,更加注重需求侧管理,把发展立足点更多放在国内,充分挖掘国内需求潜力。这不仅是应对疫情短期冲击的需要,也是把短期应对与中长期发展结合起来,为经济持续稳定发展增强内生动力。

2. 加强需求侧管理是适应经济发展阶段变化的内在要求

经济发展的不同阶段,对应不同的供给结构、需求结构和技术水平,要求供给侧管理与需求侧管理的关联方式和匹配关系与时俱进。经济发展中面临的矛盾和问题,往往供需两侧都有,有的阶段需求侧更为突出,有的阶段供给侧占据主导地位。即使有的阶段矛盾的主要方面在供给侧,与之对应的需求侧问题也有轻重缓急差异。应该看到,随着近年来供给侧结构性改革的不断深化,供给侧结构性矛盾有所缓解,而需求侧积累的矛盾逐步暴露出来,2018年以來社会消费品零售总额增速降至个位数,固定资产投资增速自2015年以来也降至个位数并持续下降,有效需求不足的矛盾逐步显现。新冠疫情后,需求侧恢复明显滞后于供给侧,特别是受居民收入增长放缓和未来预期的影响,居民消费恢复明显滞后,企业特别是制造业企业投资尚未恢复到疫情前水平。消费恢复滞后,最终将传导到生产和投资。如果消费恢复明显滞后于生产恢复,库存就会增加,企业营收也会受到影响。随着订单转移效应减弱,外贸出口增长回归常态,部分行业产能过剩压力就会显现。从长期看,需求增长动力不足,也将影响到国民经济整体循环效能。这些都表明,今后一个时期必须更加重视需求侧管理,进一步把国内需求潜力释放出来。

3. 加强需求侧管理是发挥我国超大规模市场优势的重要途径

随着改革开放以来我国经济发展和居民收入水平提高,特别是中等收入群体规模扩大,国内市场总体规模加速扩大。2019年我国社会消费品零售总额达到41.2万亿元,约为6万亿美元,接近美国6.2万亿美元的规模,已成为全球第二大消费市场,超大规模市场优势进一步显现。从发展潜力看,我国拥有14亿人口,城镇人口超过欧洲总人口,中等收入群体已超过美国总人口,随着中等收入群体不断扩大,消费市场潜力将进一步释放出来。与此同时,我国拥有全球最完整的产业体系和上中下游产业链,制造业占全球比重已达到27%,220多种工业品产量位居世界第一,2019年我国(含港台)世界500强上榜企业数超过美国,已是120多个国家的最大贸易伙伴国,世界多数经济体对中国市场的依赖度明显提高。加强需求侧管理,扩大国内需求,不仅有利于发挥我国超大规模市场优势,还将推动构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(二)新阶段加强需求侧管理的实践要求

“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。在这个阶段,世界正经历百年未有之大变局,我国已转向高质量发展阶段。我国经济发展面临的问题很多是中长期的,不少问题以前没有遇到过。为应对外部环境深刻复杂变化和适应经济发展的阶段性变化,我国提出加快构建新发展格局的重大战略任务。这是对“十四五”乃至更长一个时期我国经济发展战略和路径的重大战略部署。构建新发展格局,关键在打通生产、分配、流通、消费各环节的堵点和梗阻,畅通国民经济循环,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,加强需求侧管理,实现供需的良性互动和更高水平供需动态平衡。这里的需求侧管理,不再仅仅着眼于短期政策工具调节需求总量,实现总供需平衡,熨平经济周期,更要针对制约国内需求潜力释放的结构性、体制性问题,以制度建设为主要途径,形成扩大内需的长效机制,持续释放国内需求潜力,增强经济发展的内生动力。“十四五”时期供需总量平衡和结构匹配的新特点,对需求侧管理提出新要求。

一是加强需求侧管理要与供给侧结构性改革有机结合。当前和今后一个时期,我国经济运行的主要矛盾仍然在供给侧,供给结构不适应需求结构变化,产品和服务的质量、品质难以满足多层次、多样化、个性化的市场需求,必须坚持以深化供给侧结构性改革为主线。与此同时,新冠疫情后外部环境深刻变化,全球经济复苏不稳定不平衡,国内经济恢复基础仍不牢固,有效需求不足问题逐步显现,必须加强需求侧管理,挖掘国内需求潜力,把扩大内需与深化供给侧结构性改革有机结合起来。

二是加强需求侧管理要更加注重扩大消费需求。从过去应对亚洲金融危机和国际金融危机的经验看,我国需求侧管理更多关注扩大投资需求,通过引导地方政府和企业扩大投资,形成了一套行之有效的投资调控体系,但在引导和扩大消费需求方面,调控手段较为有限。随着我国发展阶段和需求结构的变化,依靠扩大投资拉动经济增长的空间明显收窄,再依靠财政刺激和宽松货币信贷扩大投资规模,不仅投资的边际效率会大幅下降,还会增大地方政府债务规模和潜在风险。因此,需求侧管理要改变热衷于抓项目、促投资,“重物不重人”的状况,更加注重扩大消费需求特别是居民消费需求。

三是加强需求侧管理要更加注重制度建设。加强需求侧管理,既要发挥宏观调控和短期政策工具的作用,采取适度规模性政策进行逆周期调节,稳定和扩大国内需求,缓解经济下行压力,更要针对制约国内需求潜力释放的结构性体制性问题,推动需求侧结构性改革,合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排,建立扩大内需的有效制度,释放国内需求的巨大潜能,推动形成扩大内需的长效机制。

三、加强需求侧管理要与

供给侧结构性改革有机结合

新阶段加强需求侧管理,要立足于加快构建新发展格局,把加强需求侧管理与深化供给侧结构性改革有机结合起来,推动供需良性互动和实现更高水平动态平衡。

(一)需求侧管理要与深化供给侧改革协调配合

2015年提出的供给侧结构性改革,以推进“三去一降一补”为重点逐步展开,对调整经济结构、实现供需动态平衡发挥了重要作用。从近年来全要素生产率止跌回升的态势看,供给侧改革对改善资源配置效率、提高发展质量的作用逐步显现。与此同时,随着国内外环境复杂变化,我国经济发展面临新问题和新挑战。从国际看,新冠肺炎疫情给世界经济带来巨大创伤,全球经济深度衰退,收缩幅度超过2008年国际金融危机,国际贸易和投资大幅萎缩。随着疫苗接种率上升和经济复苏进程加快,通胀预期上升和发达国家货币政策转向,有可能引发新兴市场经济体金融市场动荡;全球供应链调整收缩和国际经贸规则加快重构,以及地缘政治更趋复杂,也增大了外部环境不确定性。从国内看,居民消费恢复滞后,投资增长后劲不足,出口增速受到“订单转移”效应减弱影响将有所回调,中小微企业生产经营仍面临困难,关键核心技术“卡脖子”的问题凸显,部分领域风险释放压力增大。

由此可见,外部环境和内在条件的新变化,对需求侧管理与供给侧改革协调配合提出了新要求。需求侧管理,要保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性,把握好政策调整的节奏和力度,不急转弯,稳定市场主体预期,避免各种矛盾和潜在风险集中释放,增大供给侧改革的难度和成本;把握好需求侧管理的尺度,既要保持对经济恢复的必要支持,也要着力于稳定宏观杠杆率;有效扩大国内需求特別是消费需求,促进经济恢复和持续稳定增长,为供给侧改革营造稳定的宏观环境。

(二)推动供需良性互动和实现更高水平动态平衡

保持总供给和总需求的动态平衡是经济增长的重要条件。供需不平衡、不匹配,会导致资源错配和结构扭曲,影响经济增长的可持续性。需求侧管理,重在解决总量性问题和短期调控,稳定和扩大总需求,保持经济运行在合理区间,为供给侧结构性改革创造条件。供给侧管理,重在结构性改革和激发经济增长动力,提高供给体系对国内需求的满足能力,以高质量供给培育和创造需求。

新阶段需求侧管理也需要有长期视角,立足构建新发展格局,着力发挥我国超大规模经济体优势,加快培育完整内需体系,完善扩大内需的支持政策,推动消费结构升级,提升传统消费,培育新型消费,发展服务消费,以消费升级引领供给创新;供给侧改革也要发挥提振需求的作用,适应消费升级趋势,改善供给结构,提升传统制造业,培育战略性新兴产业,发展现代服务业,创造更多的国内需求;通过推动产品和服务创新,培育新技术、新产品、新业态、新模式,提高产品品质和质量,培育消费新增长点。通过供需良性互动,畅通国民经济循环,努力形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

四、加强需求侧管理要

更加重视扩大消费需求

加强需求侧管理,要根据我国发展环境的深刻变化,针对需求侧结构性矛盾,更加重视扩大消费需求,不断增强消费对经济发展的基础和引领作用。

(一)扩大内需重在扩大消费需求

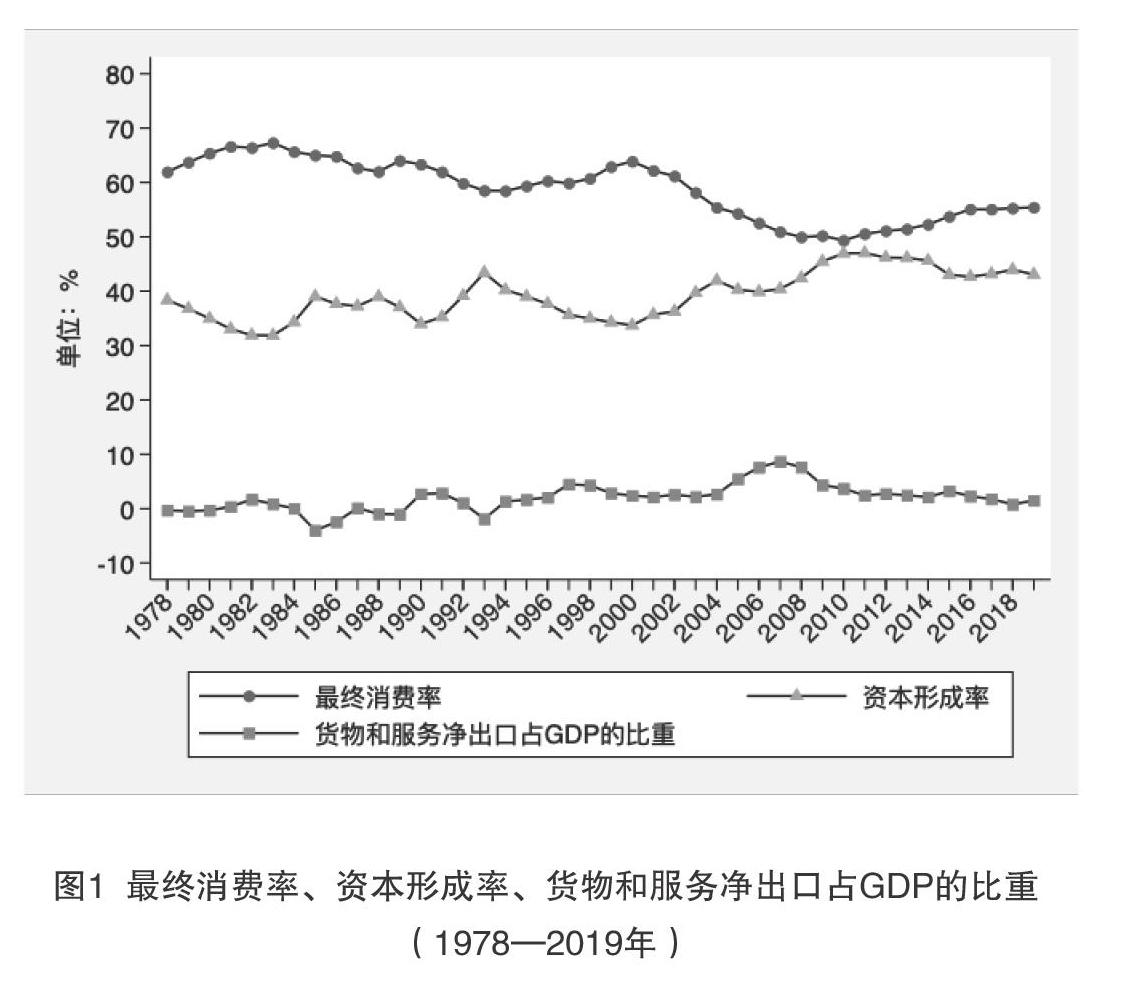

我国需求侧结构性矛盾,既表现为消费与投资不协调,也表现为居民消费不充分。在按支出法计算的GDP中,2002年以前我国最终消费率除个别年份外,都维持在60%以上的水平,在这之后逐步下降到2010年的49.3%,以后又有所回升,近年来稳定在55%左右的水平。与此同时,2004年以前我国投资率除个别年份外,都维持在30%~40%的水平,2004年后投资率上升至40%以上的水平(图1)。与世界各国进行比较,我国消费率明显偏低,而投资率明显偏高。如果消费率长期偏低,投资率长期过高,就会导致消费需求跟不上生产能力的持续扩张,最终会引发供需失衡。

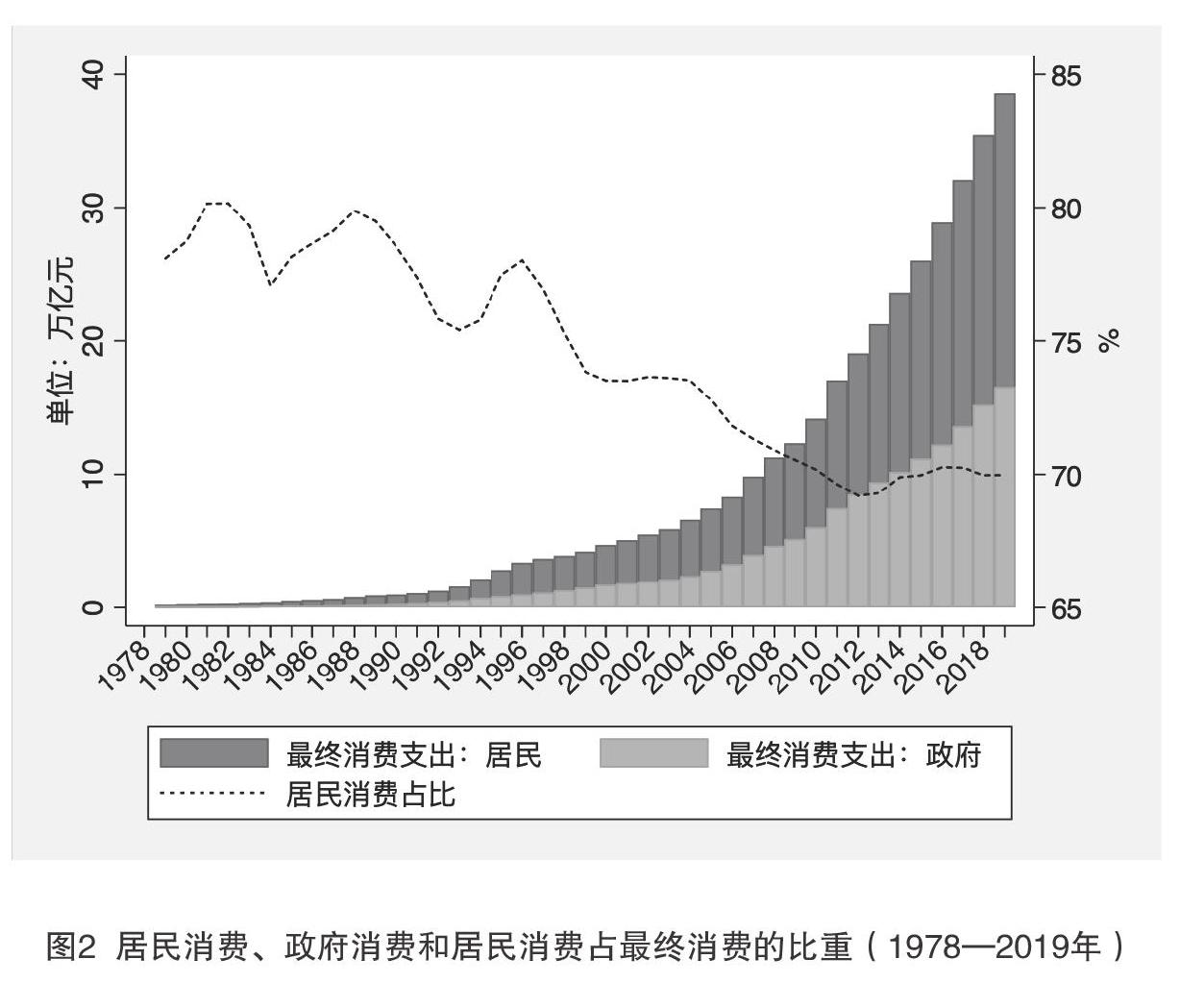

从消费结构看,一是政府消费支出增长较快,居民消费支出增长偏慢。改革开放以来,我国政府消费支出占最终消费支出的比重逐步上升,这在一定程度上与政府增加公共服务支出有关,与此同时,1978—2019年居民消费支出占最终消费支出的比重下降约9个百分点(图2),这与居民收入占国民收入的比重下降趋势基本是一致的。二是在各收入分组的居民消费中,城乡中低收入家庭消费增长明显低于高收入家庭的消费增长。居民消费占GDP的比重大幅下降,中低收入家庭消费增长明显滞后,对扩大消费需求形成明显制约。

(二)消费是潜力最大的内需

消费是潜力最大的内需,也是我国经济增长的主要引擎。2014—2019年,我国最终消费对经济增长贡献率稳定在55%以上,2018年和2019年分别为65.9%和57.8%,比资本形成的贡献分别高24.4和26.6个百分点。消费已经成为经济增长的第一动力,经济增长从投资驱动为主转向消费驱动为主的特征更趋明显。

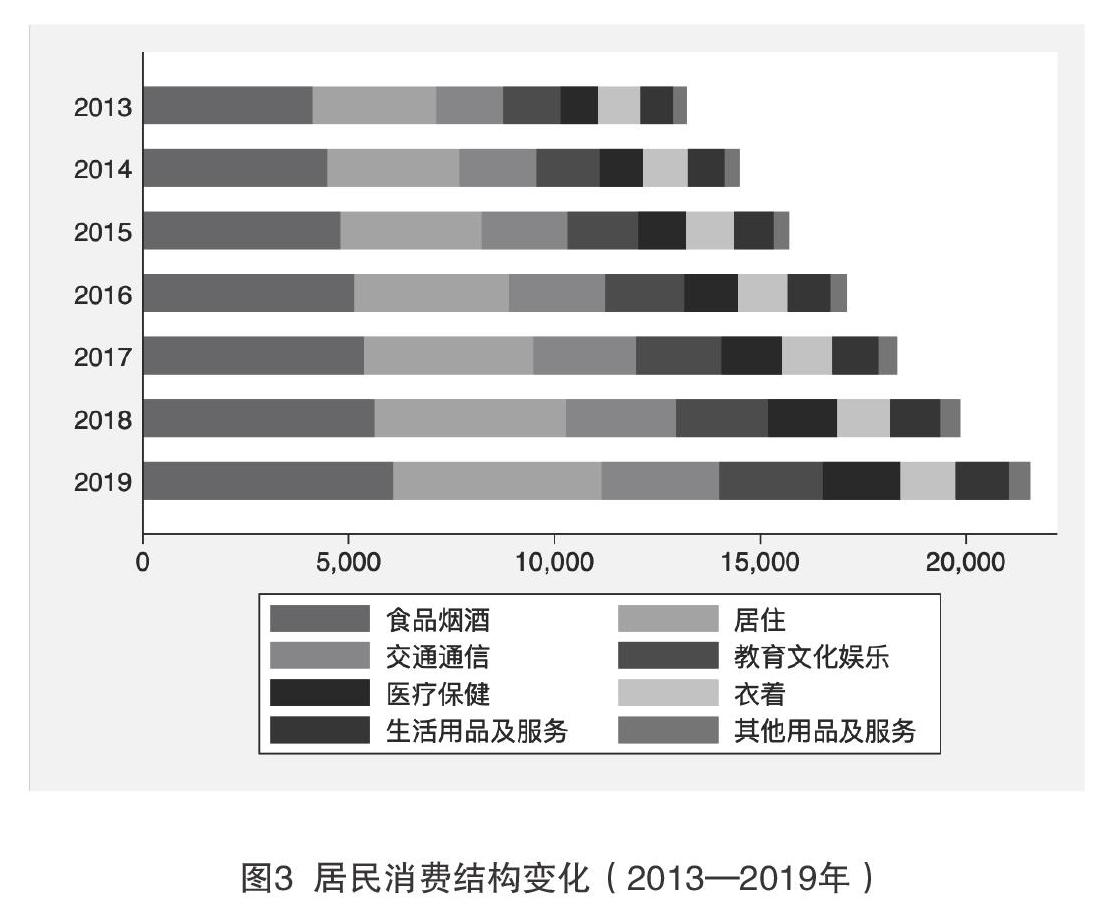

消费结构加快升级,成为推动消费的重要力量。一是商品消费高端化。居民消费从注重量的满足转向追求质的提升,对产品质量、品质、品牌的需求日益提升。二是消费结构服务化。2019年全国居民人均服务性消费支出占全国居民人均消费支出的比重达到45.9%,通信服务、大众餐饮、文化娱乐、休闲旅游、教育培训、健康养生等服务消费成为新热点(图3)。三是消费方式网络化。网络零售全方位融入居民生活,网络消费规模持续扩大。2020年全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达到24.9%,比上年提高4.2个百分点。四是消费群体年轻化。成长于互聯网时代的“90后”“00后”新一代消费群体,成为催生新型消费的主力军。随着我国向高收入国家迈进,我国消费结构升级将呈现新趋势,消费需求蕴含着巨大的增长空间。

(三)加强需求侧管理要更加重视扩大消费

在国民经济循环中,消费是终点也是新起点,是加快释放内需潜力、增强经济发展动力的主要着力点,也是促进国内国际双循环的重要抓手。近年来,我国消费增速从2017年前的两位数逐步回落,2019年增长8%。2020年受新冠肺炎疫情冲击,社会消费品零售总额下降3.9%,比固定资产投资增速低6.8个百分点。全面促进消费,推动消费回升,增强消费对经济发展的基础性作用,不仅是加快经济稳定复苏的重要途径,也是推动构建新发展格局的内在要求。

需求侧管理要更加重视扩大消费需求,加快形成与之相适应的指标体系、政策体系和绩效评价体系。建立与消费主导相适应的统计体系,完善反映消费升级的指标体系,建立围绕消费的宏观调控效果评估体系。适应消费变革和结构升级的新趋势,创新和丰富宏观调控工具,注重加强预期管理。完善政府绩效考核体系,转向更多关注改善消费环境、完善公共服务和促进就业等。

五、加强需求侧管理要更加注重制度建设

加强需求侧管理,要在合理引导消费、储蓄、投资等方面进行有效制度安排,建立扩大内需的有效制度,为形成强大国内市场提供支撑。

(一)结构性体制性因素是制约扩大内需的重要因素

从深层因素看,扩大内需还受到结构性体制性因素制约。比如,扩大消费需求就受到居民收入差距扩大和居民部门杠杆率上升的直接影响。从居民收入差距看,2019年我国居民收入基尼系数为0.465,已经连续20年超过0.4的国际警戒线(图4)。比较2019年全国居民收入五等份分组,高收入家庭与低收入家庭的居民人均可支配收入差距为10.4倍,与中间偏下收入家庭的差距为4.8倍(图5)。新冠疫情进一步拉大了居民收入差距,边际消费倾向更强的低收入群体收入增长偏慢,对扩大消费形成明显制约。从居民部门杠杆率看。近年来,居民个人住房贷款快速增长,2020年在居民收入增长放缓的情况下,个人住房贷款余额仍增长14.6%。居民部门杠杆率攀升,往往伴随着社会消费品零售总额增速的回落,对最终消费会形成挤出效应。由此可见,要增强消费对经济发展的基础和引领作用,必须更加重视解决体制机制问题,打通堵点和淤点,形成扩大消费的内生动力。

(二)通过加强制度建设扩大内需的路径

加强需求侧管理,要针对制约国内需求潜力释放的结构性体制性问题,推动需求侧改革,建立扩大内需的有效制度,形成扩大内需的长效机制。

第一,推进收入分配制度改革。收入分配是影响消费、储蓄、投资的重要制度性因素。要提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。适时调整最低工资标准,着力提高低收入群体收入。完善按要素分配政策制度,健全各类生产要素由市场决定报酬的机制,探索通过土地等要素使用权、收益权增加中低收入群体收入。完善再分配机制,加大税收、社会保障、转移支付等调节精准度,多措并举促进城乡居民增收,缩小收入分配差距。

第二,完善社会保障体系。社会保障具有再分配功能,对引导消费、储蓄、投资有重要作用。要健全统筹城乡、可持续的基本养老保险制度、基本医疗保险制度,稳步提高保障水平。实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,逐步实现养老保险全国统筹。加大划转部分国有资本收益充实社保基金的力度。完善统一的城乡居民医保和大病保险制度,加快落实异地就医结算制度。简化社保参与、转移、接续等手续,加快实现社会保障全覆盖。

第三,扩大中等收入群体。中等收入群体边际消费倾向更高,是购房买车、教育医疗、休闲旅游等中高端商品和服务消费的主力军,是引领消费结构升级的中坚力量,对于扩大消费有强大支撑作用。要以促进低收入者进入中等收入群体为主体战场,以提高人力资本为主攻方向,以拓宽纵向发展阶梯为主要途径,扩大中等收入群体规模,争取用15年时间实现中等收入群体翻番,由现在4亿人增加到8亿人,成为扩大消费的主力军。

第四,加快农业转移人口市民化。我国2.9亿农民工已经占到4.2亿城镇就业总人口的近70%,但农民工进城落户仍面临不少“玻璃门”“弹簧门”。有研究表明,如果农民工按照城市居民消费方式消费,人均消费支出将增长27%。要加快户籍制度改革,加快实现基本公共服务全覆盖,加快农业转移人口市民化,释放巨大的消费潜力。

第五,坚持“房住不炒”政策。房地产业影响投资和消费,事关民生和发展。要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,完善长租房政策,改革住房公积金制度,促进房地产市场平稳健康发展。加强对房地产市场监管,严控信贷资金过多流向房地产市场,降低高房价和居民高杠杆对消费的挤出效应。

第六,鼓励发展新型消费。新型消费体现了消费变革和结构升级的方向,是引领消费的重要力量。要加快培育网上零售、在线教育、智慧旅游、互联网医疗等消费的新业态新模式,促进新型消费扩容提质。顺应新型消费发展趋势,加快出台电子商务、共享经济等领域相关配套规章制度,完善消费者权益保护体系,构建良好的消费环境。

第七,鼓励扩大有效投资。保持投资合理增长,增加有效投资,对扩大内需和优化供给结构有重要作用。要继续推进一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设,推动企业数字化、智能化改造和设备更新。着力提高投资效率,鼓励扩大民间投资,激发民间投资活力,引导社会资本参与新型基础设施建设和新型城镇化建设,形成市场主导的投资内生增长机制。

[参考文献]

[1] 王一鸣. 深化供给侧结构性改革, 推动经济高质量发展[J].全球化, 2019(02).

[2] 王一鸣. 百年大变局、高质量发展与构建新发展格局[J].管理世界, 2020(12).

[3] 王一鸣. 加强“需求侧管理”的重点和方向[N]. 光明日报,2021-01-05(011).

The Realistic Logic and Key Tasks of Improving Demand Side Management

Wang Yiming

(China Center for International Economic Exchanges, Beijing 100045)

Abstract: Since the reform and opening up, in different stages of Chinas economic development, the balance of total supply and demand and structural matching have different characteristics, and the role and focus of DSM are also different. To improve demand-side management in the new stage, we should not only focus on short-term policy tools to achieve aggregate balance and smooth out the economic cycle, but also establish an effective system to expand domestic demand, continue to release the potential of domestic demand, and strengthen the endogenous driving force of economic development, aiming at the structural and institutional problems that constrain the release of domestic demand. During the 14th Five-Year Plan period, we should base on the strategic deployment of accelerating the construction of a new development pattern, and improve the demand-side management while adhering to the supply-side structural reform as the main line, lay stress on expanding consumer demand, and establish a long-term mechanism to expand domestic demand, so as to achieve a benign interaction between supply and demand and a higher level of dynamic balance between supply and demand

Key words: Demand Side Management; Supply-side Structural Reform; Consumer Demand; The System Construction

(收稿日期:2021-03-30 責任编辑:罗建邦)