乡村振兴背景下贵州民族村寨休闲供给的 现状、困境与出路

张红喜 杨青娥 刘琼 马克禄 魏卫

摘要:借助Nvivo软件对《贵州日报》《贵州民族报》中民族村寨休闲供给的相关报道进行编码后可知:贵州民族村寨休闲供给包括自我供给、政府公共供给和部分商业性供给三大部分;乡村振兴战略的推进为贵州民族村寨改善了休闲条件、提供了休闲机会、拓展了休闲空间和场所;然而,民族文化被冲击、休闲设施管理不善、休闲技能不足、休闲消费能力不强等休闲供给相关问题也逐步暴露出来。基于此提出贵州民族村寨休闲供给优化的四大路径:保护和传承民族传统文化;优化公共休闲设施供给;加强休闲教育和培训;进一步提高村寨居民的收入水平和休闲消费能力。

关键词:乡村振兴;贵州民族村寨;乡村休闲供给;现状;困境;出路

中图分类号:F592.7 文献标志码:A 文章编号:1008-4657(2021)06-0042-07

引言

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(后文简称“《规划》”)中明确要健全公共文化服务体系,增加优秀乡村文化产品和服务供给,深入发掘农业农村的包含休闲观光、文化体验在内的多种功能和多重价值,《规划》为我国乡村居民美好休闲需要的满足提供了更为明确的指引。随着2020年底贵州脱贫攻坚取得全面胜利,人民群众的温饱问题已经基本得到解决,贵州省乡村居民,特别是少数民族地区乡村居民的休闲生活状况也在逐渐改善。休闲是指向幸福的,休闲活动所获得的休闲效益直接有助于人们增强幸福感[ 1-2 ],因此,在持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键阶段,民族地区的乡村休闲供给也应给予足够的重视。休闲是发生在人们工作场域之外放松身心的闲暇活动,是人们在空闲时间为了让生活变得更加有意义、让生命变得更加精彩而从事的各种活动[ 3 ],其不仅是人类在自由时间的闲适体验,更是一种积极的生活态度和生活方式[ 4 ]。休闲生活方式是休闲活动参与和时间利用的总体形式,是人们满足休憩、娱乐、社交、价值实现等身心需求的重要方法和形式,休闲生活方式系统包含了时间、活动、场景和动机等一系列相互作用的要素,是上述要素综合反映的结果[ 5-6 ]。休闲产业是个综合性的产业集合体,加拿大休闲学会发布的休闲白皮书中指出“休闲活动渗透在包括军队在内的几乎所有部门之中,很难确定其产业边界”;国内著名休闲学学者卿前龙[ 7 ]、马惠娣[ 8 ]也指出休闲产业与其他产业的边界十分模糊。在休闲供给方面,休闲学家Torkidsen G[ 9 ]根据供给对象的不同将其划分为自我供给性、公共性和商业性。在休闲产业相对成熟的美国,其95%的休闲供给均是由盈利性服务机构提供,而在我国广大农村地区,尤其是西南民族村寨,其休闲供给在很大程度上具有福利保障性质及公共服务性质,以自我供给和政府公共部分承担为主,商业性供给占比相对较低[ 10 ]。此外,休闲是指向幸福的,是人类全面发展的必要条件,若过分强调从传统产业视角看待休闲供给,则会严重低估休闲本身更为重要的社会、文化意义,就经济欠发达地区而言尤其如此[ 11 ]。综上,目前学术界对休闲、休闲产业及休闲供给的概念界定尚未达成共识,且当前国内学者聚焦乡村居民休闲的研究并不多,大多数是聚焦城市居民休闲,故本文的民族村寨休闲供给并不局限于传统产业视角下的供给分类,而是基于前文休闲学家Torkidsen G[ 9 ]的界定,关注休闲学范畴下的广义休闲供给,即贵州民族村寨乡村休闲的自我供给、政府公共供给和部分商业性供给,通过了解其供给优化的现状和困境,进而探究贵州民族村寨居民美好休闲生活愿望实现的方法和途径。

1 研究方法与数据来源

本文的研究方法主要为文献研究法、内容分析法、归纳法。为系统搜集贵州民族地区乡村休闲供給的相关报道,论文选取贵州较具代表性的两大权威官方媒体《贵州日报》和《贵州民族报》,它们是最能表现贵州少数民族地区乡村居民生活方式的报纸,其中关于民族地区乡村休闲供给的报道比较多,能够客观、真实地反映贵州民族地区乡村休闲供给的整体情况。通过预读文献并结合中国知网关键词呈现,最后确定使用“休闲、娱乐、节日、体验、旅游、田园、非遗、体育、健身、户外、运动、赛事、乡愁、电视下乡、特色小镇”等与乡村休闲供给相关的关键词,从两大报纸数据库中共得到1 034篇关于贵州民族村寨居民休闲供给的报道,借助Nvivo11软件对研究文本资料进行编码、分类、统计,进而获取本研究的基本框架,即贵州民族村寨休闲供给的现状与困境,基于此提出贵州民族村寨休闲供给结构优化与模式创新的路径。

2 贵州民族村寨休闲活动的类型、倾向与文化表征

2.1 贵州民族村寨的休闲活动类型

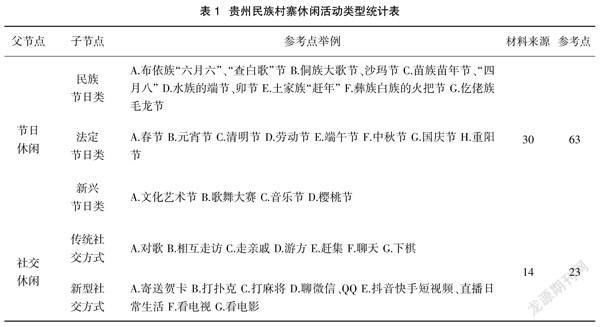

借助Nvivo11软件对筛选出的1 034篇研究文本资料进行编码、分类、统计,同时借鉴已有文献,可将贵州民族村寨居民的各类休闲活动划分为节日休闲、社交休闲、运动休闲、艺术休闲四大类[ 12 ],具体内容如表1所示。

2.1.1 节日休闲:民族传统节日丰富多彩,现代新兴节日层出不穷

节日休闲共分为民族节日、法定节日、新兴节日三种类型。首先,作为一个多民族的省份,贵州拥有丰富多彩的民族节日。“三里不同风,五里不同俗,大节三六九,小节天天有”就是贵州民族节日繁多的真实写照[ 13 ],形成了贵州少数民族地区从正月到腊月都有节日活动的文化盛况。表1中展示出来的民族节日就有布依族的六月六、查白歌节,苗族的苗年节、四月八,水族的端节、卯节等;其次就是各种法定的国家节日,如表中的春节、元宵节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节,虽然有些节日在各个少数民族中的表现方式不同,比如有些少数民族不过清明节,或者是过的方式不一样,但并不影响这些节日在少数民族地区的普及程度;最后是新兴的节日活动,现在各种新奇的节日层出不穷,然而由于这些新奇节日的出现并无规律可循,且延续性不够,所以统计的不多,比较典型的就有表中的文化艺术节、歌舞大赛、音乐节、樱桃节等。

2.1.2 社交休闲:民族民俗休闲与新媒体休闲在碰撞中各自拓展创新

随着电力、网络、手机、电视、汽车等的不断普及,贵州少数民族地区乡村居民的社交休闲方式不再局限于串门聊天、赶集、下棋、走亲戚等传统社交休闲方式,短视频、直播、微信聊天等越来越多具有现代气息的新型社交休闲方式也进入居民的日常休闲生活,成为日常休闲的重要组成部分。随着扑克、麻将等休闲方式被越来越多的居民所接受,一方面,其作为居民喜闻乐见的日常活动正逐渐挤压对歌、游方等传统休闲的时间,对传统休闲造成一定的冲击;另一方面,部分居民则通过微信、短视频等不断从时空上拓展和创新传统休闲的形式和内容,如微信斗歌群、民歌视频号等,进一步传播优秀民族民俗休闲活动。此外,得益于互联网的普及,乡村居民组建了如斗牛、斗鸡、斗鸟等传统竞技体育的微信群组,很多爱好传统体育竞技项目的村民以一种新的方式聚在一起,使得这些传统体育竞技项目能够发展壮大。

2.1.3 运动休闲:民族体育、新兴体育和特种运动并存,居民休闲机会增加

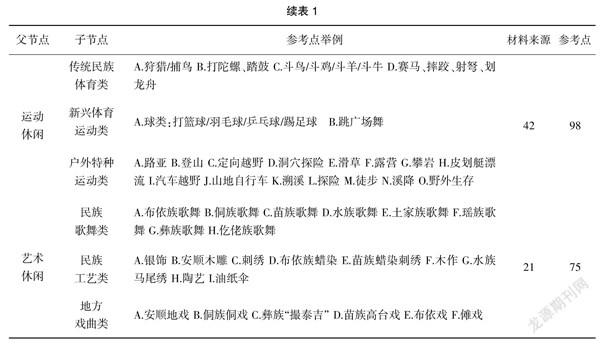

在贵州民族地区,丰富多彩的少数民族文化孕育了各种各样的少数民族运动,随着全民健身国家战略的深入实施以及现代体育运动文化的宣传和普及,以及贵州山地旅游活动的蓬勃发展,贵州民族地区乡村居民的运动休闲方式逐步变得更加丰富多样,主要可划分为传统民族体育、新兴体育运动、户外特种运动三大类型。传统民族体育运动主要包括射弩、赛马、摔跤、划龙舟、踏鼓、打陀螺、斗牛、斗鸡等,这些体育运动方式与贵州独特的地理位置以及相对封闭、自给自足的山地农耕经济紧密相关,成为民族地区乡村居民闲暇之时打发时间、充实自己、愉悦身心和传承传统技艺的重要方式;随着全民健身公共服务体系的逐步完善,居民也有更多的机会参与到篮球、足球、乒乓球等球类运动中,茶余饭后跳广场舞也被居民喜爱并越来越普及。与此同时,随着多彩贵州旅游强省战略的推进,各地因地制宜地推进旅游产业化,与山地旅游、乡村旅游项目一起进入大众视野的是越来越多的户外特种运动项目,主要有定向越野、洞穴探险、攀岩、皮划艇漂流、汽车越野、山地自行车、溯溪、徒步、溪降、野外生存等,这些户外特种运动多数是利用贵州省独特的自然地理条件进行开发且具有一定的危险性和挑战性,且对选址和资金也有一定要求。户外特种运动项目的出现,不仅仅丰富了游客的康体运动体验,也拓展了当地居民的户外运动休闲空间,为当地居民提供了更多接触现代专项体育运动的机会。

2.1.4 艺术休闲:特定生产生活环境孕育出民族特色浓郁的艺术休闲活动

除日常运动休闲、社交休闲以及有组织的节日休闲活动外,贵州民族地区还因地制宜地发展出类型多样、民族特色浓郁的艺术休闲活动,主要有民族歌舞类、民族工艺类、地方戏曲类三种。民族歌舞是民族地区居民用以抒发情感的重要文化交流方式,其产生、发展均离不开特定的生产、生活环境,与民族的社会组织形态、宗教信仰關系密切。贵州民族地区民族歌舞风韵独特、种类繁多,主要有布依族、侗族、苗族、水族、土家族、瑶族、彝族、仡佬族等民族各自的民族歌舞。民族工艺类主要是苗族的银饰、安顺的木雕、苗族蜡染刺绣、木作、水族马尾绣、陶艺、油纸伞等;地方戏曲类主要有安顺地戏、侗族的侗戏、彝族的“撮泰吉”、苗族高台戏、布依戏、傩戏等,其中很多民族类艺术休闲活动都已经进入了国家非物质文化遗产保护名录,如知名度较高的侗族大歌、安顺地戏等。随着乡村振兴工作的有序推进,民族地区居民的精神面貌焕然一新,在艺术休闲和文化生活领域的需求逐步得到释放,特色浓郁的艺术休闲活动成为居民日常生产生活的一部分,为民族歌舞、民族工艺和地方戏曲的保护、传承和发展提供的了适宜的土壤和环境。

2.2 贵州民族地区乡村居民的休闲活动倾向

贵州位处中国西部高原,以高原山地、丘陵和盆地为主,地貌复杂多样,独特的地理环境孕育出了历史悠久、类型丰富的民族休闲活动。休闲活动与居民的生产生活方式密不可分,因此在贵州民族地区,乡村居民更倾向于选择与自身民族文化相关联的休闲活动,如传统节日休闲、传统民族体育运动等。贵州有“千节之省”的美誉,民族节日众多、民族文化底蕴丰厚,受益于文化强国战略的持续推进,作为中华文化的重要组成部分,民族文化的创造活力也持续迸发,许多濒临灭绝的民族民间文化得到全面抢救和有效保护,重新焕发光彩。休闲活动与生产生活方式一道,作为文化呈现的有效载体,也得到充分的发展。与此同时,城市建设和城镇化过程中,新型城市化休闲活动迅速崛起,对民族文化和民族休闲活动形成了一定的冲击,广场舞、现代舞逐步渗透到各个民族村寨、村民小组。随着乡村旅游的转型升级,骑行、攀岩、瑜伽等新型休闲运动设施也进入乡村地区,为乡村居民增加了更多休闲空间和机会。

2.3 贵州民族村寨居民休闲活动的文化表征

斯图亚特·霍尔较早提出了“编码解码”程序和“表征”系统的概念,他认为,表征是一个把各种事物(包括现实存在的和想象虚构的)、人们头脑中的概念图和各种语言文化符号这三个要素联结起来的过程[ 14 ]。贵州民族村寨居民靠山吃山、靠水吃水,自古以来,祖祖辈辈都以农耕和打猎为生,因而这样带有深刻历史记忆的传统运动休闲项目在其文化表征中占有十分重要的地位。民族生活是贵州少数民族地区乡村居民共通的生活和行为方式,其体现在乡村居民日常生产生活的各个方面,大大小小的民族节日贯穿贵州少数民族地区乡村居民全年的生产生活,体现出村民们热爱生活、积极向上的文化特质;各个少数民族的服饰文化是民族身份的显著标识,各具特色且美丽异常的民族服饰,不仅向世人传递每个民族的历史文化信息,更是贵州少数民族地区乡村居民风貌的重要代表。

3 乡村振兴背景下贵州民族村寨休闲供给优化的现状与困境

3.1 乡村振兴背景下贵州民族地区乡村休闲供给结构优化的现状

借助Nvivo11软件对筛选出的1 034篇研究文本资料进行编码、分类后,可将贵州民族地区乡村休闲供给结构优化的现状归纳为三个方面,具体如下:

3.1.1 乡村振兴战略的推进改善了民族村寨居民的休闲环境和条件

随着西部大开发及乡村振兴战略的推进,国家先后出台一系列政策支持民族地区发展,包括实施农村危房改造和住房保障,进行传统村寨与特色村落保护,实施农民体育健身工程,开展文化下乡活动,以及发展乡村旅游、休闲农业、山地旅游、体育旅游等,同时通过易地扶贫搬迁,对地域生活条件艰苦和自身经济条件难以维持生活的贫困户进行安置,并为其提供就近就业机会以尽快实现物质上脱贫,实现经济自由。国家的一系列帮扶政策既改善了贵州民族地区的生产、生活条件,又为丰富其精神文化生活创造了条件。

3.1.2 乡村产业转型升级为民族村寨居民提供了更多休闲机会和内容

“产业兴旺”是乡村振兴的重点,也是乡村休闲供给的经济基础。一直以来,贵州民族村寨居民的休闲方式主要以串门聊天、看电视、赶集、走亲戚等为主,休闲方式单一、趣味性不足,多数居民对于生活的追求还停留在“吃饱穿暖”,缺乏休闲意识,究其原因主要体现在两点:一是产业发展方式单一导致的收入来源少、收入水平低,以及相对稳定的生产生活环境。二是交通及其他公共基础设施的缺乏,尽管道路条件已经有所改善,但是通勤车辆较少仍闲置了部分居民的外出。随着全面建成小康社会宏伟目标的实现以及乡村振兴战略的推进,贵州民族地区在国家一系列帮扶政策中飞速发展,农村产业结构也逐步进行调整,或依托生态优势发展绿色、订单农业,或依托原生态文化发展乡村旅游,或发展民族民间工艺等特色产业,并学会借助电商平台以及新媒体平台展售产品。这些生产生活环境的改善,促使民族村寨居民逐步成为有钱有闲且休闲需求强烈的现代化农民。在产业结构调整的过程中如山地自行车比赛、歌舞比赛、徒步比赛、马拉松、登山比赛等各种具有现代气息的休闲项目逐步进入民族村寨及其周边,在满足游客、运动爱好者需求的同时,也为民族村寨居民提供了更多休闲机会和内容。

3.1.3 基础设施的建设和完善为民族村寨居民提供了更多休闲空间和场所

《规划》明确要“加快补齐农村基础设施短板”。随着乡村振兴战略的推进,地方政府对原有传统的休闲场所进行修缮和保护,极大的改善了乡村居民的休闲生活条件。很多民族村寨不仅修建了休闲广场、休闲公园,实现了组组通硬化路,还逐渐出现了许多留住乡愁的场所和空间,如农家书屋和乡村图书馆为村民汲取知识、交流技能提供场所,村史馆、农村文化礼堂为村史和民俗的展示、传承提供空间,各类艺术节、文化节为村寨居民提供了更为丰富的交流、休闲机会,更好的展示了新时代农民的风采。

3.2 乡村振兴背景下贵州民族村寨休闲供给的困境

《规划》指出我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出;全面建成小康社会最艰巨最繁重的任务在农村,最大的潜力和后劲也在农村。因此,梳理贵州民族地区乡村休闲供给的困境,将为乡村振兴背景下贵州民族村寨激活休闲供给潜力、增强休闲发展后劲提供现实依据。

3.2.1 少数民族文化受到冲击,许多传统民族体育活动没落

如今越来越多的少数民族青少年讲不好或不会讲本民族的语言,或者只会讲寥寥几句,对本民族的服饰的态度也是“除民族节日外,平时只会偶尔穿一穿,体验一下新鲜感”,都不会将其作为自己的日常服饰来对待,很大一部分原因是因為电视、电脑、电影、手机等的不断进入,通过这些新媒介的传播,外界的信息和生活方式迅速地在年轻一辈中流行开来,导致原来封闭的少数民族村寨不再封闭,对新鲜事物的好奇心驱使年轻的一代抛弃自己民族的传统文化而转投到自认为更加新奇有趣的现代流行文化中。大量传统民族文化及其符号逐渐消亡和淡化,如踏鼓、打陀螺、斗牛、斗鸡等很多传统民族体育活动也开始没落,传统民俗文化休闲方式在保护和传承方面困难重重。年轻一辈开始追寻更加惊险刺激且紧跟时代脚步的现代运动方式,对传统的民族体育活动的关注度日渐降低,民族文化人才出现断层。

3.2.2 乡村休闲广场和休闲设施等管理不善

随着《国民旅游休闲纲要》(2013—2020)及《全民健身计划(2021—2025年)》、“健康中国2030”战略的实施,农村基本公共文化设施、体育设施逐步覆盖,休闲广场及配套体育休闲设施落户每一个乡村,乡村居民的休闲活动设施得到极大的丰富。然而,由于管理和维护不到位,大批的乡村休闲广场和设施渐渐废弃,杂草丛生、垃圾满地,部分休闲广场成为晒谷场,与其初衷背道而驰,既未能有效满足居民的美好生活需要,又造成了公共资源的浪费。

3.2.3 休闲意识比较淡薄,休闲观念滞后

乡村居民休闲的工具性突出[ 15 ],缺乏明确的休闲感知。虽然如今休闲活动类型较多,但大多都是居民潜意识下做出的选择,缺乏明确的休闲理念引导。中国自古以来就是个农业大国,农耕文化深刻影响着乡村居民休闲的方式[ 16 ],祖祖辈辈传承下来的传统休闲活动和日常生活的自娱自乐是乡村居民最主要的休闲方式,在物质生活得不到充分满足的情况下,多数乡村居民认为在闲暇之时能够放松自己、缓解疲惫就已经非常满足了,根本就无心考虑如何去休闲。培养乡村居民的休闲意识并非一朝一夕之事,只能通过引导让其逐步形成科学的休闲观念。

3.2.4 休闲技能不足,休闲能力有待提高

当前我国乡村居民闲暇时间充足,平均每天可以拥有五个多小时的空闲时间[ 17 ],贵州民族地区居民亦是如此。民族村寨居民的空闲时间主要花费在串门聊天、打扑克、打麻将、看电视等活动上,原因在于这些活动比较容易组织,也不需要掌握太高深的技术。物质生活条件、受教育程度、休闲机会的多少影响着居民闲暇时间休闲活动的质量和能力。为了提高乡村居民的生活质量和休闲技能水平,构建新型、和谐、稳定的农村公共文化服务体系,让乡村居民接受系统的教育培训显得十分必要。

3.2.5 收入水平不高,休闲空间有限

贵州是我国唯一不沿边不沿江不沿海,山地丘陵占全省国土面积92.5%的省份,曾长期是我国贫困人口最多的省份。贵州民族地区的乡村居民来说,较低的经济收入极大的限制了乡村居民更好地去休闲。正如马斯洛需求理论所说,人只有在满足了生存需要的基础上才能产生更高层次的需要,较低的经济收入导致了人们无“暇”休闲,更无钱休闲。

4 乡村振兴背景下贵州民族村寨休闲供给优化与模式创新路径

4.1 保护和传承民族传统文化,鼓励村民开展积极健康的传统休闲活动

《规划》要求支持农村地区少数民族文化、民间文化等传承发展,积极开发民间艺术、民俗表演项目。随着工业化、城镇化、农业现代化的持续推进,一些地方重开发利用、轻保护传承,搞过度开发甚至是破坏性开发,导致民族文化资源的抢救保护非常紧迫[ 18 ]。加大对少数民族非物质文化遗产的发掘和保护,即是对民族传统休闲活动所在的生产生活环境和文化环境的保护。自20世纪80年代中期开始,贵州各级文化部门在开展民族民间文化调查的基础上编辑出版了《苗装》《侗族鼓楼》《苗族银饰》《贵州少数民族节日大观》《贵州艺术之乡集锦》等书籍、资料集,并在全省范围内开展了“艺术之乡”评选与创建活动,全省先后评选命名了“苗族芦笙艺术之乡”“侗戏艺术之乡”“傩戏艺术之乡”“布依族八音之乡”“蜡染艺术之乡”“侗歌艺术之乡”等64个独具特色的民族民间文化艺术之乡。这些措施运用多种方式和手段,既保护了民族传统文化,又发展了与传统文化息息相关的民族休闲活动。

4.2 多主体共同发力,优化乡村公共休闲设施供给

我国广大农村地区的休闲供给,兼顾了城乡一体发展的民生保障性质与乡村产业振兴属性,乡村休闲供给的任务艰巨,必须协同发力、统筹推进。首先,政府应继续加大投入,进一步提高乡村休闲基础设施的供给数量和质量。休闲基础设施的供给差距正是我国城乡差距的核心和实质,在缺乏基本休闲基础设施保障的情况下,相同的经济收入并不一定带来相同的生活品质和幸福感[ 19 ]。其次,引导和鼓励民间资本参与农村休闲基础设施生产与供给,政府制定标准,颁布优惠政策,如税收优惠、融资服务等,将更多的休闲基础设施领域向民间资本开放,以调动民间资本积极投资休闲项目建设。再次,建立兼顾中央政府、地方政府、企业和村民集体的市民化休闲基础设施建设成本分担机制[ 20 ],并结合当地的休闲发展实际适时引导,由政府出资、村民集体出力而共同建成的公共休闲项目,将得到乡村居民的更多呵护,这对于休闲设施的后期运行和维护具有重要意义。

4.3 开展休闲教育和农村职业教育,提高农村居民文化素养和休闲品味

支持乡村文化能人,提高农民科学文化素养,是乡村振兴的明确要求,也是休闲供给优化的必要条件。一个人的休闲生活是否幸福、质量高低不仅取决于他们是否已经掌握了相关的休闲技能,更重要的是他们如何有效且正确地使用它。因此,有必要对民族村寨居民进行休闲相关培训,帮助乡村居民掌握必要的休闲技能,促使居民形成健康、科学、合理的休闲娱乐价值观,引导他们选择文明健康的休闲娱乐方式[ 21 ]。首先,通过休闲理论和休闲技能的培训,提高居民的休閑品味和休闲鉴赏能力,如相互传授刺绣、银器制作技能,学习鉴赏诗歌、散文,学会书法、绘画等高文化水平休闲活动,并通过反复接触、不断学习引导深度参与。其次,为了培养居民的休闲意识,提高居民的文化素养,可通过职业教育或农民大学等形式,一方面向村寨居民提供基本的农业、林业、畜牧、渔业等方面知识,另一方面讲授如何依托生产生活环境进行日常核心性休闲和平衡性休闲。

4.4 助力村寨居民收入再增长,提高居民休闲生活质量和休闲消费能力

“产业兴旺”是乡村振兴的重点,也是乡村休闲供给的经济基础。农民收入问题是当前“三农”问题的核心,特别是在经济欠发达的西南民族地区,收入水平也决定着乡村居民闲暇时间的休闲生活质量[ 22 ],因此应采取多种措施增加乡村居民收入。第一,政府应积极落实各种惠农补贴政策,完善农业投入保障制度,确保土地能让农民增加收入。第二,加大农业科技投入,提高农产品科技含量。在农业、林业、畜牧业和渔业快速发展的过程中积极推广和运用育种和种植加工新技术,优化品种结构。第三,根据市场供求关系的变化着力发展优质高效农业,扩大部分农业基地建设规模,扩大无污染农产品的覆盖面,努力创造绿色食品,保证农产品的高质量和安全。最后,引进不同类型和级别的职业培训,加强农村劳动力培训,提高劳动力素质。

5 结语

独特的地理位置以及相对封闭、自给自足的山地农耕经济,为贵州民族村寨孕育了丰富多彩的少数民族文化,进而发展出种类繁多的民族休闲活动。在传统与现代的碰撞过程中,一方面流行歌曲、广场舞等新型娱乐活动不断挤压对歌、游方等传统休闲活动的生存空间,另一方面,微信、短视频等新媒体又为民歌、民族工艺等优秀民族民俗休闲活动的传播提供了广阔的平台和发展空间。在休闲供给上,由于城乡发展仍存在较大差距,民族地区乡村休闲在设施、内容、意识和技能上均相对滞后,这也是乡村全面振兴的艰巨任务之一。休闲是指向幸福的,休闲活动所获得的休闲效益直接有助于人们增强幸福感。在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的关键时期,贵州民族地区乡村居民的美好休闲生活建设,亟需政府、企业、村集体和村民个人的共同努力。

参考文献:

[1] Lin M,Bao J,Dong E. Dancing in public spaces: An exploratory study on chinas grooving grannies[J]. Leisure Studies, 2020,39(4):545-557.

[2] Kono S,Ito E,Gui J. Empirical investigation of the relationship between serious leisure and meaning in life among japanese and Euro-canadians[J]. Leisure studies, 2020, 39(1):131-145.

[3] 徐延辉,史敏.休闲方式、精神健康与幸福感[J].吉林大学社会科学学报,2016,56(5):82-89.

[4] 刘慧梅,笪舒扬.美好生活与休闲空间政策[J].湖北理工学院学报(人文社会科学版),2018,35(5):21-28.

[5] 申广斯.论建国以来农村居民休闲方式变迁及启示[J].学术论坛,2010,33(5):89-93.

[6] 刘松,楼嘉军.休闲生活方式:国外研究述评与启示[J].宁夏社会科学,2017(3):118-124.

[7] 卿前龙.休闲产业:概念、范围与统计问题[J].旅游学刊,2007(8):82-85.

[8] 马惠娣.21世纪与休闲经济、休闲产业、休闲文化[J].自然辩证法研究,2001(1):48-52.

[9] Torkildsen G. Leisure and Recreation Management[M]. 3rd Edition. London: E. & F.N.Spon Limited, 1992:73-74.

[10] 许峰.休闲产业发展初步探析[J].中国软科学,2001(6):112-115.

[11] 宋瑞.休闲:经济学分析与统计[J].旅游学刊,2002(6):26-31.

[12] 刘晓莲.农村居民休闲活动参与的影响因素研究[J].江苏商论,2012(2):127-129.

[13] 林雪.贵州少数民族民间文化纳入职业教育体系初探[J].贵州民族研究,2015,36(5):229-233.

[14] 赵旭东,朱鸿辉.传递文化表征何以成为可能?——基于云南西双版纳一傣族村寨的民族志考察[J].吉首大学学报(社会科学版),2017,38(5):29-37.

[15] 刘天元.社交媒体对农村青少年学业影响分析——以关中平原X村的经验为例[J].中国青年研究,2018(9):70-77.

[16] 郑航,方青.乡土文化视阈下的农民闲暇生活研究[J].云南农业大学学报(社会科学),2017,11(5):69-74.

[17] 肖翔尹,汪晓宇. 贫困山区农民休闲生活方式研究[J].贵阳学院学报(社会科学版),2014,9(4):87-95.

[18] 游涛.对城镇化进程中贵州民族文化保护与发展的思考[J].贵州民族研究,2014,35(12):116-118.

[19] 劉成玉,马爽.“空心化”、老龄化背景下我国农村公共产品供给模式改革与创新探讨[J]. 农村经济,2012(4):8-11.

[20] 张红喜,魏卫,刘琼,等.多主体参与旅游价值共创研究综述——基于微观、中观、宏观视角[J].管理现代化,2019,39(3):118-121.

[21] 张红喜,刘琼,张香菊,等.乡村居民休闲的旅游促进效应及对策研究:以贵州省为例[J].阿坝师范学院学报,2019,36(4):66-72.

[22] 程豪,杨钊.从大众旅游到乡村旅居:乡村区域旅游发展的新趋势——基于元方法的驱动力分析与旅居地假设[J].地理科学,2021,41(1):83-91.

[责任编辑:郑笔耕]

收稿日期:2021-10-29

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金(17YJCZH240);贵州省哲学社会科学规划课题(21GZQN12);国家社会科学基金项目(19BJY207);国家社会科学基金项目(20BZJ064)

作者简介:张红喜(1987-),男,河南南阳人,华南理工大学博士研究生。主要研究方向:休闲经济与管理、旅游资源开发。

杨青娥(1998-),女,贵州天柱人,贵州民族大学硕士研究生。主要研究方向:民族旅游。

通讯作者:刘琼(1990-),女,河南南阳人,贵州民族大学助教,硕士。主要研究方向:农村社会工作、乡村旅游扶贫。