登峰造极的清代乾隆官窑彩绘瓷器

张润平

乾隆一朝六十年(1736 ~1795),景德镇御窑瓷器生产达到历史顶峰,无论青花、彩瓷、颜色釉和仿古釉,都达到极致。许之衡《饮流斋说瓷》评价乾隆官器“精巧之至,几于鬼斧神工”。清乾隆时期国力强盛,社会安定,烧造品种之丰富,种类之多样,装饰之华丽,令人赞叹。其青花瓷的生产达到巅峰,斗彩、粉彩、珐琅彩等彩绘瓷的烧造,更加精益求精。仿古瓷方面,在景德镇督陶官唐英的带领下,官窑大量仿烧前朝名窑,如仿宋诸多名窑,无论在造型、釉质及纹饰上,均达到了较高水平。下面本文以中国国家博物馆藏品为例,重点阐述乾隆时期景德镇官窑彩绘瓷所取得的艺术成就。

一、釉下彩

青花和釉里红是元明清时期重要的高温釉下彩瓷品种之一,清乾隆时期青花发色浓艳,青翠艳丽,线条流畅,绘制工整精细。清乾隆时期釉里红发色纯正艳丽,以白地釉里红器为多,尚有豆青地釉里红等品种。

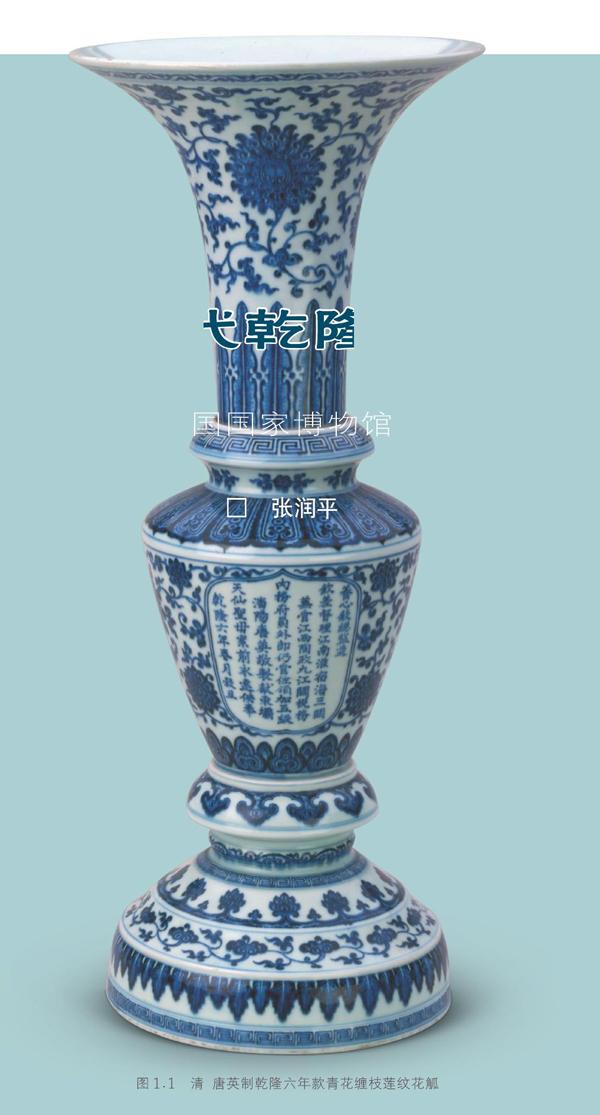

唐英制乾隆款青花缠枝莲纹花觚(图1.1),高63.5、口径26.5、底径23.1厘米。通体绘青花纹饰,共15层。主要有缠枝莲托团寿字纹、卷草纹、蕉叶纹、仰莲瓣纹、如意云头纹和回纹等,腹部开光内楷书七行铭文为:“养心殿总监造,钦差督理江南淮、宿、海三关,兼管江西九江关税务,内务府员外郎仍管佐领加五级,沈阳唐英敬制,献东坝天仙圣母案前永远供奉,乾隆六年春月谷旦。”

此花觚分两段烧制,上下相对由卡口相连,创造了瓷器花觚的崭新样式,后被冠以“唐英花觚”的名称,是唐窑最为著名的代表作品之一。唐英督陶期间,除敬奉廟宇之供器多用莲花纹,景德镇官窑瓷器中也多用莲花纹、八宝纹等佛教纹样。唐英青花花觚目前见有乾隆五年和六年。

五供包括一对花觚、一对烛台和一件鼎式香炉,共五件。英国维多利亚与艾伯特博物馆藏有一对唐英制乾隆六年款青花缠枝莲纹烛台(图1.2),高65.5厘米,分三段分别烧成,由底座、中段和烛盘组成,与此花觚同年烧制,但通过花纹对比,这对烛台与此花觚并非一套,说明唐英在乾隆六年烧制了多套五供器。

唐英制青花五供之首的香炉存世尤为稀少,2009年北京保利秋拍一件唐英制乾隆六年青花缠枝莲纹香炉,供奉地点也是东坝天仙圣母案前。东坝位于北京东北部,距朝阳门十余公里,是当年前往丫髻山朝供的必经之地,东坝天仙圣母庙建于1696年的庙宇,现改为东坝中心小学。

历朝带铭文的瓷器非常少,唐英敬奉庙宇之供器,既有制作者姓名和制作用途,又有具体制作年代,故唐英制青花供器极为罕见珍贵,是唐窑旷世雋品。胎体洁白细腻.瓷质坚密,青花使用浙料烧制,色泽深沉浓丽,绘画图案工整,画意清新,铭文规整,造型丰硕壮伟,古穆典雅,有极强的艺术感染力。其上铭款纪年明确,是鉴定唐窑及乾隆早期瓷器的标准器,也是研究唐窑不可或缺的艺术瑰宝,有重要学术和历史价值。

乾隆款釉里红云龙纹玉壶春瓶(图2),高30.8、口径8.8、底径11.4厘米。通体釉里红装饰,颈部为蕉叶纹,肩部为缠枝灵芝纹、如意云肩,腹部为云龙纹,胫部为莲瓣纹,足墙为折枝花纹,外底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

玉壶春瓶为明清时期瓷器的典型器。许之衡《饮流斋说瓷》记: “玉壶春口颇侈,项短腹大,足稍肥,亦雅制也。天青、积红者尤居多数,此式大半官窑,甚少客货,而官窑又大半纯色釉也。”此瓶造型、纹饰均以明初釉里红为蓝本,形制端庄,纹饰清晰,釉里红色调艳丽,红白相映,典雅清丽。

二、斗彩

斗彩是明清时期重要的彩瓷品种,始烧于明代宣德时期,成化时的斗彩器最为出色,其主要特点是釉下青花线描,在釉上青花线内填染各种色彩,纹饰柔和秀丽。乾隆时期斗彩器以制作工艺精致、色彩鲜丽、纹饰更趋图案化为特征。

乾隆款斗彩团花纹缸(图3),高23.4、口径33.1、底径18.4厘米。外壁斗彩纹饰,绘折枝花卉、团花纹、如意云纹、缠枝莲和莲瓣纹等,外底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

纹饰布局满密,层次分明,绘制工细,施彩明艳。团花纹即圆形纹样,又称为“绣球花”,是瓷器装饰的常用纹样,隋唐时期瓷器多模印团花。由于团花具有装饰性强,灵活多变的特点,明清两代更为盛行,多彩绘装饰,明代永乐宣德有团龙、团凤纹,著名的明代成化斗彩器和青花瓷上也使用此装饰,有龙凤、花卉纹等。

团花是乾隆瓷器流行装饰纹样之一,许之衡《饮流斋说瓷》记有:“至乾隆以后喜作团彩,稍久风致矣,然于华丽之中别饶葱茜之致,足为清供雅品,弥可宝贵也。”此缸纹饰布局繁密规整,绘制严谨,纹饰祥瑞,为乾隆斗彩的典型器。

三、粉彩

粉彩是清代彩瓷品种之一,始创于康熙晚期,雍正、乾隆朝盛行,以柔和细腻见长。彩料中由于掺入铅粉,绘制时用分水法冲淡其色调,具有粉润秀雅的艺术风格,它善于表现形象的质感,对花叶蓓蕾、翎毛花卉的描绘十分工细,并使图案有阴阳向背的效果。陈浏《陶雅》记有“康、雍彩画瓶件以花乌或野兽为最上。”乾隆官窑粉彩器多为色地粉彩。

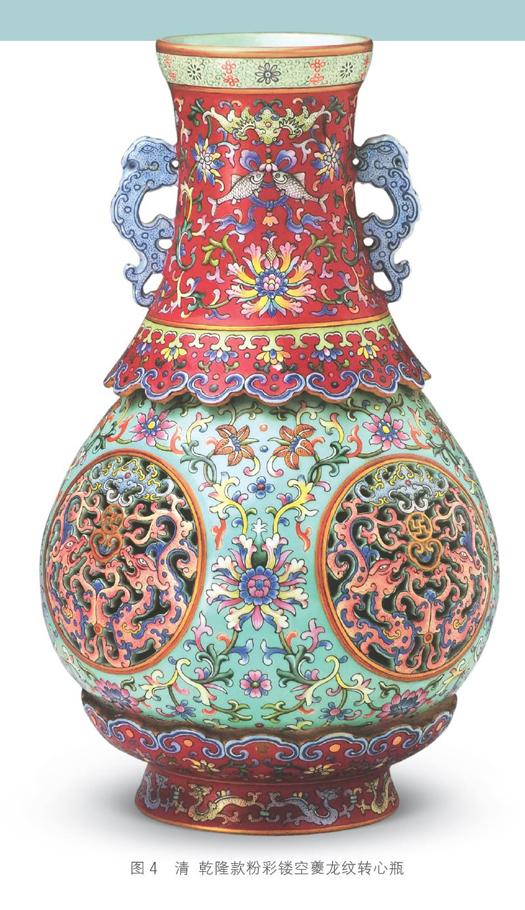

乾隆款粉彩镂空夔龙纹转心瓶(图4),高30.3、口径8.5、底径10.5厘米。口部描金,颈部置对称螭耳。外壁色地绘粉彩和料彩纹饰,颈部红地绘番莲、八宝纹和如意云头纹等,腹部四开光内镂雕双夔龙和蝠纹等,开光外绘缠枝番莲纹,胫部红地夔龙纹,内胆绘云纹。外底松石绿釉上红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

转心瓶是乾隆时期的杰作,瓶体由外瓶、内瓶、底座分别烧造组成。外瓶套于内瓶外,内瓶与底座有轴碗相连,外瓶多装饰镂雕花纹,内瓶转动时,透过外瓶镂空可以看到内瓶的通景纹饰,它是根据陶车旋转原理而制。邵蛰民撰《增补古今瓷器源流考》评价有:“其制作之巧妙,彩色之艳丽,可谓前无古人,后无来者。”乾隆时期是景德镇御窑辉煌鼎盛时期,御窑厂为迎合皇室标新立异的追求,器型屡有新创,奇巧之物,层出不穷,转心瓶为乾隆时期的佼佼者。许之衡《饮流斋说瓷》中称转心瓶为“乃内府珍赏殊品也”。此器制作精工,施彩浓艳,为巧夺天工之作。

乾隆款绿地粉彩花卉纹包袱尊(图5),高29.1、口径19.8、底径12.7厘米。外壁绿地绘粉彩纹饰,外口沿绘如意云纹,颈部绘缠枝番莲纹,肩部绘如意云纹、变体莲瓣纹;腹、胫部以缠枝番莲纹为地,外罩胭脂红彩绘包袱巾纹内绘缠枝牡丹纹。器内、外底施松石绿釉地矾红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

器身因饰凸雕的包袱巾纹,故称为“包袱瓶”。此装饰技法始于乾隆朝,嘉庆时期也较流行。此器釉彩浓淡相宜,装饰精美,绘制工细,纹饰新颖,设计感强,富丽堂皇,别具艺术风格。

乾隆款粉彩桃纹天球瓶(图6),高50.6、口径11、底径16.6厘米。外壁粉彩绘蟠桃图,在茁壮苍葱的桃树上,结有八枚硕桃,并有一簇盛开的白色月季相拥。图案寓意“蟠桃献寿”之意。外底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。形体高大,气势宏伟,构图疏密有致,纹饰绘制精工,是乾隆粉彩器中的精品。

因形似天体星球故称为“天球瓶”。天球瓶始烧于明代永乐、宣德朝,有青花品种。清代雍正、乾隆时期较为流行,为宫廷陈设瓷。乾隆与雍正器相比,颈部稍长,腹部略高。乾隆时期该造型有粉彩、青花、青花加紫、仿官、仿哥、天蓝、霁蓝、铁锈釉等品种。粉彩器多绘九桃、喜鹊梅花、鹌菊图等。粉彩桃纹天球瓶,雍正、乾隆两朝均有烧制,画意内容相同,但是蟠桃的数目有别,雍正多为八桃,乾隆则是九桃,各有取意。

乾隆款粉彩菊花纹灯笼尊(图7),高41.7、口径12、底径13.6厘米。内壁施松石绿釉,外壁粉彩绘各色菊花纹,隙地墨彩书诗一首:“朝到东篱觉有神,风流画史更诗人。素华独殿群芳后,个里原藏万花春。乾隆御题。”下红彩钤“乾”“隆”印。外底松石绿釉地矾红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

因形似灯笼而称为“灯笼尊”。灯笼尊为清乾隆时期的典型器物之一,除粉彩器外,尚有青花、釉里红、炉钧釉等品种。菊花是中国传统名花,人们喜爱其清秀神韵,更爱它凌秋傲雪的一身傲骨,一直为历代诗人所偏爱。西晋时陶渊明的许多诗篇中有许多关于菊花的诗句,如“采菊东篱下,悠然见南山”。此器造型端正,胎体轻薄,设色明艳,将中国传统制瓷工艺与诗、书、画相结合,诗中有画,画中有诗,相得益彰。

乾隆款粉彩百花图葫芦瓶(图8),高29.8、口径5.4、底径9.2厘米。器呈葫芦式,外壁粉彩绘百花图。外底施松石绿釉地,正中红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

“百花图”以红、黄、绿、蓝、白等彩绘,绘千姿百态的各种花卉,以牡丹为主,辅以菊花、荷花、牵牛花等,百花怒放,各尽其妍,花团锦簇,五彩缤纷,色彩斑澜,令人目不暇接。因花卉繁密,满布器身,看不到底釉,故称为“百花不露地”,又有“万花堆”“锦上添花”的美称。此器绘制精湛,纹饰细腻。此装饰技法创于清代雍正朝,乾隆、嘉庆时期较流行,延续至清末光绪时期。

据乾隆内务府记载,宫内依不同节令使用不同纹饰的瓷器,新年用“三阳启泰”,上元节用“五谷丰登”,端阳节用“艾叶灵符”,七夕用“鹊桥仙渡”,万寿节用“万寿无疆”,中秋节有“丹桂飘香”,重阳节用“重阳菊花”等。绘百花图案的器物,为寻常赏花之用,象征着“万花献瑞”。邵蛰民《增补古今瓷器源流考》记有: “乾隆时之瓷,彩釉甚厚,其干花瓶以五彩绘各色单朵花卉……均极精致。”

乾隆款粉彩雨中烹茶图茶壶(图9),高12.5、口径5.4、底径6.2厘米。壶身以赭红彩为地饰粉彩皮球花纹,腹部一面开光内绘雨中烹茶图,远山近水,松荫掩屋,庭院芭蕉洞石,庭廊中长者坐于长几旁,几上置有茶壶、茶杯、瓶花、书函。一侍童在炉旁伺火烧水,炉上置有水壶,图案绘制笔法清秀,意境清幽。另一面开光内墨彩楷书乾隆御题七言诗《雨中烹茶冷卧游书室有作》:“溪烟山雨相空漾,生衣独坐杨柳风,竹炉茗梳泛清濑,米家书画将无同,松风泻处生鱼眼,中泛三峡何须辨,清香仙露沁诗脾,座间不觉芳陧转。”下铃红彩“乾…‘隆”两印。足内施松石绿釉地青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

据《高宗御制诗文集》记载,此诗作于清乾隆七年(1724),清乾隆弘历帝祀地坛返圆明园中,遇雨而作,乘“卧游书室”船,赏西山雨景,品尝清茶,命人题写在瓷器上。乾隆帝稽古好文,酷爱品茗作赋。景德镇御窑厂烧造了式样繁多的御用茶具,有壶、盖碗、罐、茶盏、茶盘、茶船等,风格以施彩富丽浓艳,纹饰繁缛而闻名,尽显御用器之奢靡。

此壶将中国传统绘画、诗词、文学、书法、篆刻与精湛的制瓷工艺完美结合,出神入化,相得益彰,有很高的艺术和历史价值,为乾隆御用茶具中的精品。

乾隆款黄地粉彩番莲八吉祥纹藏草瓶(图10),高25.7、口径2.9、底径10.3厘米。器仿藏传佛教(即喇嘛教)供器藏草瓶的造型,通体黄地粉彩绘八吉祥、番莲和变体莲瓣纹等,器内壁施松石绿釉,外底松石绿釉地红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

藏草瓶又称为“贲巴瓶”,“贲巴”是藏语“瓶”的译音,贲巴瓶即宝瓶,是八吉祥之一,也称为“命瓶”,是无量寿佛的显著标志。贲巴瓶供在佛前,内插吉祥草或孔雀翎。腹部置长流者,称为“藏草壶”或“贲巴壶”。乾隆官窑有红彩和色地粉彩等品种,延烧至嘉庆时期。

清皇室崇信藏传佛教,其中尤以乾隆皇帝为最,清宫廷中设有许多藏传佛教殿堂,供有佛像、佛塔、供器、法器等,质地有瓷、金、银、铜等,均制作精工。乾隆时期景德镇御窑廠生产瓷质藏传佛教用器,有佛像、藏草瓶、贲巴壶、甘露瓶、法轮、五供、七珍、八宝等。此器秀美的造型,精细的绘工,协调的色彩与精美纹饰浑然一体,为乾隆官窑精品。

乾隆款绿地粉彩番莲纹喇嘛塔(图11),高43、底径18.5×18.5厘米。佛教用器,为仿藏传佛教喇嘛式塔的形制,塔顶置有宝瓶,顶设华盖,塔刹十三级,塔肚为覆钵式,正面设一佛龛,内可置佛像,塔基为方形束腰座。塔身绿地粉彩装饰,塔刹为折枝花卉纹,塔肚为缠枝番莲纹、兽首和缨络纹,塔基矾红彩,辅以金彩折枝花卉纹和莲瓣纹等,外底施松石绿釉。

清代乾隆时期藏传佛教盛行,佛教用器生产较多,景德镇御窑厂也烧制瓷质喇嘛塔等。乾隆粉彩色彩浓艳明丽,此器尽展乾隆粉彩的艺术风韵。

乾隆款粉彩莲台八宝(图12),高25.2、口径13.5、底径14.3厘米。一套8件,每件由两部分组成,底座呈覆盘式,量变形鱼纹支柱,上承以莲花式座,座置圆框镂雕扁形法轮、海螺、宝伞、白盖、莲花、宝罐、金鱼、盘肠八宝,均施粉彩,器底松石绿釉地矾红书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

八宝是藏传佛教中象征吉祥的器物,又称“八吉祥”,八宝通常做为法器陈设于佛堂。乾隆八宝除瓷质外,尚有铜胎珐琅、木质、玉质等,均为礼佛用品。八宝中法轮表示佛法圆转万劫不息之意,法螺表示菩萨果妙音吉祥之意,宝伞表示张驰自如曲覆众生之意,白盖表示偏覆三干净一切药之意,莲花表示出五浊世无所染着之意,宝瓶表示福智圆满具完无漏之意,金鱼表示坚固活泼解脱坏劫之意,盘肠表示回环贯彻一切通明之意。瓷器装饰八宝雕件少见。此器采用剔雕、镂雕与粉彩装饰相结合,工艺精湛。清代乾隆、嘉庆时有成套烧制,此器一套八件保存完整,十分珍贵。

乾隆款绿地粉彩花卉纹多穆壶(图13),高45、直径13.5厘米。造型与康熙紫地白花缠枝莲纹多穆壶相似,器呈筒状,口缘处加僧帽状边,器身前置凤首流,后设龙形执柄。器身绿地粉彩绘折枝花纹,外底矾红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

多穆壶的烧制,在清代康熙、乾隆时期较为流行,嘉庆朝延烧。康熙器无执柄,乾隆、嘉庆器增设龙柄。乾隆朝以粉彩器多见。多穆壶专为蒙、藏等民族所制,是将少数民族地区传统文化与内地发达的制瓷工艺完美结合,是多民族文化交流与融合的历史见证,反映了内地与少数民族之间的交流。

四、珐琅彩

珐琅彩是康熙时期创烧的名贵彩瓷品种之一,康熙三十五年(1696)始制,其制作先在景德镇烧制坯胎,运送至京,由宫内如意馆挂彩烧造,将铜胎画珐琅彩料画置于瓷胎上,清宫称为“瓷胎画珐琅”,又因“颜料亦用西来之品”,称为“洋彩”,彩料有透明的玻璃质感,又被称为“料彩”。其绘制技巧、彩料配制、烧造温度等方面不易掌握,烧成十分不易,制作的数量有限,故珐琅彩瓷十分珍贵,专为宫廷皇帝、妃嫔观赏把玩和宗教、祭祀的供品之用,密藏于宫宛,乾隆皇帝曾说过“庶民弗得一窥也”,也不准赏赐王公大臣。

乾隆时期珐琅彩是在彩地上用各种色彩绘制各式各样的织锦纹、轧道纹和卷草纹等,称为“锦灰堆”,再在其上绘珐琅彩纹饰。珐琅彩瓷虽始于清代康熙时期,至乾隆时期制作更为精致。乾隆时期,由于中欧瓷器贸易与文化的交流,珐琅彩瓷的绘制受西洋绘画等艺术影响较大,纹饰与施彩技法等方面具有西洋风格,展现出“西学东渐”之风之盛。

乾隆款珐琅彩缠枝花卉纹蒜头瓶(图14),高18.6、口径2.8、底径5.3厘米。通体以卷草纹为地,以珐琅彩加金彩绘备式缠枝花卉纹、如意云头纹、莲瓣纹等,有红、黄、蓝、白等色,色彩斑斓绚丽。外底松石绿釉地蓝料双方框内书“乾隆年制”四字篆书款。

五、杂釉彩

杂釉彩是指单一色地上绘单一色釉彩的瓷器,有白地衬托单彩和色釉地衬托单彩,始见于明洪武官窑。

乾隆款粉青釉描金暗花夔龙纹交泰瓶 (图15),高12.7、口径5.8、底径6.3厘米。通体施粉青釉,饰暗花夔龙纹,颈部金彩绘蕉叶纹,口边、足际均涂以金彩。腹部镂雕成仰覆如意头形并相互勾套连接,如意头形描金。外底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

交泰瓶为上、下两部分镂雕成回纹、如意云头形或正倒“T”形,交接、勾套连为一体的器型,取“交泰”的吉祥寓意。 《易经》有“天地交泰”之说,即天地相交则时运亨通,故又称为“天地交泰瓶”。

据清宫档案记载,乾隆八年(1743)唐英奏折中记有这类交泰瓶,是专供乾隆皇帝玩赏的佳器,为著名督陶官唐英别出心裁之作。此瓶制作精妙,工艺成型难度大,为乾隆时期“唐窑”中的精品,北京故宫博物院藏有同样的制品。

乾隆款松石绿地胭脂红彩云龙纹螭耳扁瓶(图16),高19.3、口径6.6、底径6.4厘米。器通体呈扁圆形,颈置对称螭耳。通体松石绿釉地胭脂红彩绘云龙纹,辅以海水、火珠纹和如意云头纹等,螭耳涂胭脂彩。外底双长方框内矾红彩书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。造型端庄,彩釉艳丽,纹饰细腻。

胭脂红釉是清代名贵的颜色釉,创烧于清康熙晚期,以雍正、乾隆制品最精。其制作工艺在烧成的瓷器上,施以含金万分之一二的釉,入炉低温烘烤而成,烧成后釉呈胭脂红色,色泽鲜嫩柔和,故称为“胭脂红釉”,又称为“金红”。

陈浏《陶雅》评论有:“胭脂红也者,华贵中之佚丽者也……匀净明艳,殆亡伦比。紫晶逊其鲜妍,玫瑰无其娇丽。”

乾隆款霁蓝釉描金缠枝牡丹纹双燕耳尊(图17),高31.2、口径24.8、底径22.3厘米。外壁施霁蓝釉,上金彩绘缠枝牡丹纹、蕉叶纹、如意云纹,胫部浮雕粉彩莲瓣纹,颈肩部堆贴对称白釉海燕形耳。外底青花书“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

霁青象征河清,“海燕”谐音“海晏”,海晏河清,也作“河清海晏”,象征天下太平。《拾遗记》有“黄河千年一清”,中国古代有“黄河之水清则圣人出”及“海不扬波,知中国有圣人”之说,意为黄河水清,沧海波平,形容天下太平。鄭锡《日中有王字赋》:“河清海晏,时和岁丰。”洪希文《朱千户自京归》称:“海晏河清予日望,与君同作太平人。”

此器造型庄重,霁蓝釉色均匀,色如宝石,饰以金彩,更显富丽堂皇,耀眼夺目,纹饰祥瑞,有重要的历史和艺术价值。此尊专为圆明园海宴堂烧制,并曾陈设于圆明园海宴堂,故弥足珍贵,国家博物馆珍藏有一对两件,为国宝级瓷器。

六、古铜彩

古铜彩,为仿青铜器彩,先用高温烧成一种釉色似铜的沉着无光的酱釉,再用金、银等彩描绘花纹,入窑二次低温烧成。

乾隆款古铜彩牺耳尊(图18),高26、口径16、底径7.2厘米。此尊仿战国时期错金银青铜双耳尊形制,肩部堆贴对称牺耳。通体施古铜彩,釉彩仿青铜器错金嵌银镶松石工艺,腹部饰典型的云雷紋。金、银等彩与古铜锈斑相互交融,效果惟妙惟肖。

因器型和纹饰均仿铜器,故称为“古铜彩”。古铜彩为督陶官唐英新创的制瓷工艺,古铜彩瓷烧制始于雍正朝,盛行于乾隆时期。乾隆朝仿古之风盛行,仿铜器而制作的瓷器工艺精湛,十分逼真,不仅造型与原品一致,而且青铜器物的色泽、锈斑、色釉与原物相差无异,反映出乾隆时期官窑瓷器釉料的配制和烧制技艺水平之高超。此尊造型古朴典雅,釉质凝重,为乾隆时期官窑仿其它工艺品的典型器物。

七、法华彩

法华彩又称珐华或珐花,始创于元代,盛于明。在陶胎上用特制带管的泥浆袋,一边挤压,一边在胎上勾勒凸起的图案轮廓,然后用黄、绿、紫色料填上色彩,再经低温烘烤而成。明代早期景德镇窑开始用瓷胎仿制法华彩瓷,一直延续到清代。

乾隆款珐华莲塘图盖罐(图19),高34、口径17.6、底径21厘米。带盖,宝珠形钮。器蓝釉地法华立粉画法粉彩装饰,并辅以金彩,器身、盖均通景绘莲塘图,并辅以缨络纹、卷草纹等。外底松石绿釉地刻阳文“大清乾隆年制”六字三行篆书款。

莲塘图描绘仲夏时节的莲塘,一池青水中莲花盛开,或含苞待放的蓓蕾,均绘制惟妙惟肖,给人以清新怡静的感觉。莲花在佛教艺术中占有重要地位,被奉为“佛门圣花”。莲花是较早装饰瓷器的纹饰之一,从南朝至清代,一直盛行不衰。莲花为花中君子,碧水、荷叶青青, “青莲”谐音“清廉”,故寓有“一品清廉”之意。璎珞原是用线将珠宝、玉石编串成多层次的装饰品,陶瓷器装饰璎珞形状的纹饰称为璎珞纹,宋元时期的瓷塑观音、菩萨多以模印或贴塑饰璎珞纹。明清时期,多见于青花、五彩和珐华器上,青花、五彩以描绘手法,珐华器则采用立粉画法。

明代永宣时期,景德镇窑始烧瓷胎珐华器,清代延烧,但官窑珐华制品较为罕见。此器端庄秀美,形制较大,由于使用粉彩,比明代器更显细腻华丽,为乾隆官窑法华器十分珍贵的艺术精品。

乾隆八年(1743),唐英奉乾隆皇帝意旨编篡了《陶冶图说》。由宫廷画家周鲲、丁观鹏等三人画《陶冶图》20张,并对制瓷工艺描写详尽,程序清楚,用词准确,文采飞扬,图文并茂,详尽地展示了制作瓷器的全部工序,被后人称为“集厂窑之大成”。图文依次为:采石制泥,淘炼泥土,炼灰配釉,制造匣钵,圆器修模,圆器拉坯,琢器做坯,采取青料,炼选青料,印坯乳料,圆器青花,制画琢器,蘸釉吹釉,镟坯挖足,成坯入窑,烧坯开窑,圆琢洋彩,明炉暗炉,束草装桶,祀神酬原。《陶冶图说》为我们描绘出一幅幅生动而精美的制瓷画卷,在中国陶瓷发展史上占有重要地位。

诸多历史文献纪录了唐窑卓越成就。清人蓝浦《景德镇陶录》称赞其:“公深谙土脉,火性、慎选诸料,所造具精莹纯全。又仿肖古名窑诸器,无不媲美;仿各种名釉,无不巧合;萃公呈能,无不盛备;又新制洋紫、珐青、抹银、彩水墨、洋鸟金、珐琅画法、洋彩乌金、天蓝、窑变等釉色。器皿则白壤,而埴体厚薄惟腻,厂窑至此,集大成矣。”

清代乾隆皇帝本人对瓷器的热爱,采取督陶官制度,使制瓷技术不断提高,创新品种不断增加,促进了乾隆制瓷业的繁荣和发展,使乾隆时期景德镇官窑达到巅峰。

(责任编辑:田红玉)