秸秆还田量对旱地全膜覆土穴播春小麦水分利用及产量的影响

侯慧芝,张绪成,尹嘉德,方彦杰,王红丽,于显枫,马一凡,张国平,雷康宁

(甘肃省农业科学院旱地农业研究所/甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室,甘肃兰州 730070)

甘肃中东部半干旱旱作区是典型的雨养农业区,年均降雨量在400 mm左右,春小麦为该区主要粮食作物之一[1]。该区自然降水较少,季节性干旱尤其突出,且降水与春小麦需水时期错位,严重影响当地春小麦生产的稳定发展[2]。该区小麦栽培技术先后经历了地膜覆盖[3]、膜侧沟播[4]、全膜覆土穴播[5]等演变,这些技术对当地春小麦增产和水分有效利用起到了积极的推动作用,但该区春小麦产量仍处于较低水平。因此,如何进一步提高春小麦水分生产潜力仍是该区小麦生产需要解决的科学和技术问题。秸秆还田是提升耕地质量[6]、增强土壤-作物体系抗旱能力和可持续生产能力[7-9]的关键措施,可改善土壤理化性质[10-14],增加微生物和酶活性[15-17],提高土壤蓄水保墒能力[18-19],促进作物增产[20-23]。

很多学者就秸秆还田对作物的生长及产量的影响做了大量研究[24-26]。研究表明,小麦玉米秸秆连续全量还田可促进小麦光合和群体干物质积累,增加穗数、穗粒数和千粒重,显著提高籽粒产量[27]。也有学者研究发现,秸秆覆盖下冬小麦的籽粒产量与地膜覆盖相当,说明优化秸秆覆盖系统是提高旱地小麦产量的可行栽培方案[28]。近年来对全膜覆土穴播小麦栽培模式下秸秆还田效应的研究未见报道,其中全膜覆土栽培模式下适宜秸秆还田量的筛选对秸秆科学还田尤为重要。本研究在量化分析秸秆还田对甘肃中东部旱作区全膜覆土穴播小麦栽培影响的基础上,分析秸秆还田量对土壤水热环境、春小麦生长发育的效应,以阐明秸秆还田对小麦生长的生理生态调控机制,为本区域内春小麦高产栽培及秸秆科学还田提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年在甘肃省农业科学院定西试验站(甘肃省定西市安定区团结镇唐家堡村,104°36′E,35°35′N)进行。该区海拔1 970 m,年平均气温6.2 ℃,年辐射总量5 898 MJ·m-2,年日照时数2 500 h,≥10 ℃积温2 075.1 ℃,无霜期140 d,属中温带半干旱气候。作物一年一熟,为典型旱地雨养农业生产。年均降水量415 mm,6至9月降水量占年降水量的68%,降水相对变率为24%,400 mm降水保证率为48%。试验区土壤为黄绵土,0~30 cm土层平均容重1.25 g·cm-3,田间持水量为21.18%,凋萎系数为7.2%。

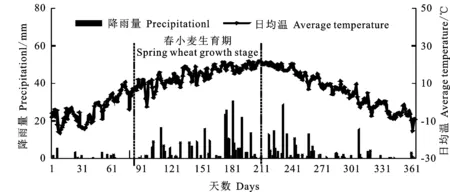

根据甘肃省农业科学院定西试验站气象资料统计,试验区2018年全年降水量为533.3 mm,属丰水年,春小麦生育期内降水量为312.6 mm,但季节分布不均,6月24日到7月24日小麦灌浆期降水194.7 mm,占春小麦整个生育期降水的60%以上,严重影响了春小麦的籽粒灌浆,导致产量偏低;试验年份最高气温为21.9 ℃,最低气温为-16.4 ℃,年平均气温为6.9 ℃(图1)。

图1 2018年试验区降雨量和气温

1.2 试验设计

试验以甘肃省农业科学院小麦研究所选育的春小麦品种陇春35号为供试材料,设1 500 kg·hm-2秸秆还田(SRL)、3 000 kg·hm-2秸秆还田(SRM)、4 500 kg·hm-2秸秆还田(SRH)和无秸秆还田(CK)4个处理,随机区组排列,每处理3次重复,小区面积35 m2(5 m× 7 m)。所有处理均采用全膜覆土穴播种植方式,全生育期各处理不灌溉,播前施肥,小麦秸秆粉碎后覆于地表,旋耕翻压后,覆膜覆土,穴播机播种,每穴播10±2粒,行距为20 cm,穴距为12.5 cm,播种量400万粒·hm-2。各处理均基施纯氮150 kg·hm-2、P2O590 kg·hm-2和K2O 75 kg·hm-2。春小麦3月22日播种,7月27日 收获。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 土壤贮水量和阶段耗水量获取

在春小麦播前、苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期分别用土钻法在各小区沟内取0~300 cm土样,20 cm为一层,用烘干称重法测定土壤含水量。计算土壤贮水量SWS、阶段耗水量(ETi)和生育期耗水量(ET)。

SWS=Ws×b×d;ETi= SWSi-SWSi+1+Pi;ET=SWSBF-SWSHA+Pw

式中,Ws为土壤重量含水量(%);b为土壤容重(g·cm-3);d为土层深度(cm);SWSi为某一阶段初始时的土壤贮水量(mm);SWSi+1为该阶段结束时的土壤贮水量(mm);Pi为该阶段降水量(mm);SWSBF为播前土壤贮水量(mm);SWSHA为收后土壤贮水量(mm);Pw为生育期降水量(mm)。

1.3.2 生物量测定

在春小麦播前、苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期,分别取同一叶龄且长势均匀的20个植株,用烘干法测定地上干物重。

1.3.3 SPAD值测定

在春小麦苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期每小区选取同一叶龄且长势均匀的3个植株,用SPAD-502plus叶绿素仪对春小麦最上部叶片进行SPAD值测定,每一片叶测3个位点,取平均值。

1.3.4 冠层温度测定

采用国产AV-132T型手持红外测温仪,在春小麦苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期测定各小区的冠层温度值,每次测定时间为早上9:00-11:00测定时视场角取 5度,手持测温仪,置于 1.5 m高度左右,以 30度瞄准小区内中间的冠层,其测点为群体生长一致、有代表性的部位,避开裸地影响,直接在显示屏上读取数据。为减少误差,每个小区重复测定 5次,取其平均值作该次测定的冠层温度值。

1.3.5 叶面积指数(LAI)测定

在春小麦苗期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期,选择晴天早上9:00-11:00用美国 CID 公司生产的 CI-110 植物冠层数字图像分析仪测定叶面积指数(LAI),每小区在四角和中间测定5次,计算其平均值作为小区 LAI。

1.3.6 产量测定及水分利用效率(WUE)计算

成熟期每个小区单打单收,统计实际产量,折合成公顷产量。WUE=Y/ET,Y为春小麦单位面积产量(kg·hm-2)。

1.4 统计分析

用 Excel 2003 和 DPS v3.01专业版统计分析软件处理数据,用Tukey 法检验处理间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 秸秆还田量对春小麦0~300 cm土壤贮水量的影响

与CK相比,SRM、SRH和SRL处理下小麦播种至抽穗期0~300 cm土层土壤贮水量分别增加92.6、59.8和58.5 mm。从不同时期看,播前和苗期,SRM、SRH和SRL处理对土壤贮水量的增加效果均达到显著水平,在拔节期SRM、SRH处理影响显著,抽穗期只有SRM处理作用明显;灌浆期时不同处理间差异均不显著;成熟期虽然SRM处理与CK差异显著,但这时的土壤水分对小麦植株生长发育影响微小。这说明虽然整个生育期三个秸秆还田处理间差异不明显,但秸秆还田有利于春小麦生育前中期0~300 cm土层土壤贮蓄水分。

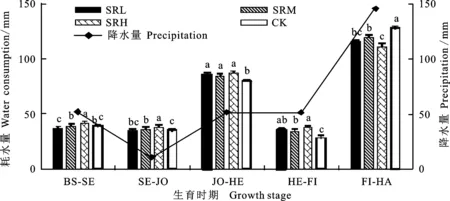

2.2 秸秆还田量对春小麦0~300 cm土层耗水量的影响

各处理的阶段耗水量与降水量的多少显著相关。与CK相比,SRM、SRH和SRL处理的拔节至灌浆阶段耗水量提高12.2、18.0和15.4 mm。其中,播种至苗期,SRH处理的耗水量最高,与SRM、SRL处理和CK差异均显著,SRM处理耗水量次之,与CK差异不显著;苗期至拔节期,SRH处理的耗水量依然显著高于其他处理,SRM处理次之,且显著高于CK;拔节至抽穗期,SRM、SRH和SRL处理的耗水量均显著高于CK,但三个秸秆还田处理间差异均不显著;抽穗至灌浆期,SRM、SRH和SRL处理的耗水量均显著高于CK。灌浆至成熟期,降水145.6 mm,SRM、SRH和SRL处理的耗水量分别较CK降低8.2、18.0和15.4 mm,且差异均显著。由此说明秸秆还田有利于春小麦生育前中期对土壤水分的利用,在生育后期则有蓄积降水的作用。

图柱上不同字母表示同一时期不同处理间差异在0.05水平上显著。BS:播前;SE:苗期;JO:拔节期;HE:抽穗期;FI:灌浆期;HA:成熟期。下图同。

BS-SE:播前到苗期;SE-JO:苗期到拔节期;JO-HE:拔节期到抽穗期;HE-FI:抽穗期到灌浆期;FI-HA:灌浆期到成熟期。

2.3 秸秆还田量对春小麦叶片SPAD值、叶面积指数和生物量的影响

与CK相比,SRM、SRH和SRL处理的春小麦叶片SPAD值、叶面积指数和生物量在各时期均显著增加,其中三个秸秆还田处理的SPAD值增幅分别为14.3%~21.8%、9.7%~15.8%和5.0%~8.3%,叶面积指数增幅分别为9.1%~21.6%、7.8%~13.7%和5.5%~7.7%,生物量增幅分别为34.0%~73.5%、27.7%~55.8%和9.0%~21.7%。各时期各指标均以SRM处理最高,且均与SRH和SRL处理差异显著(图4)。这说明秸秆还田有助于提高小麦叶片叶绿素含量、叶面积指数,促进干物质积累,且增加效果与秸秆还田量有关。

图4 秸秆还田量对春小麦叶片SPAD值、叶面积指数(LAI)和生物量的影响

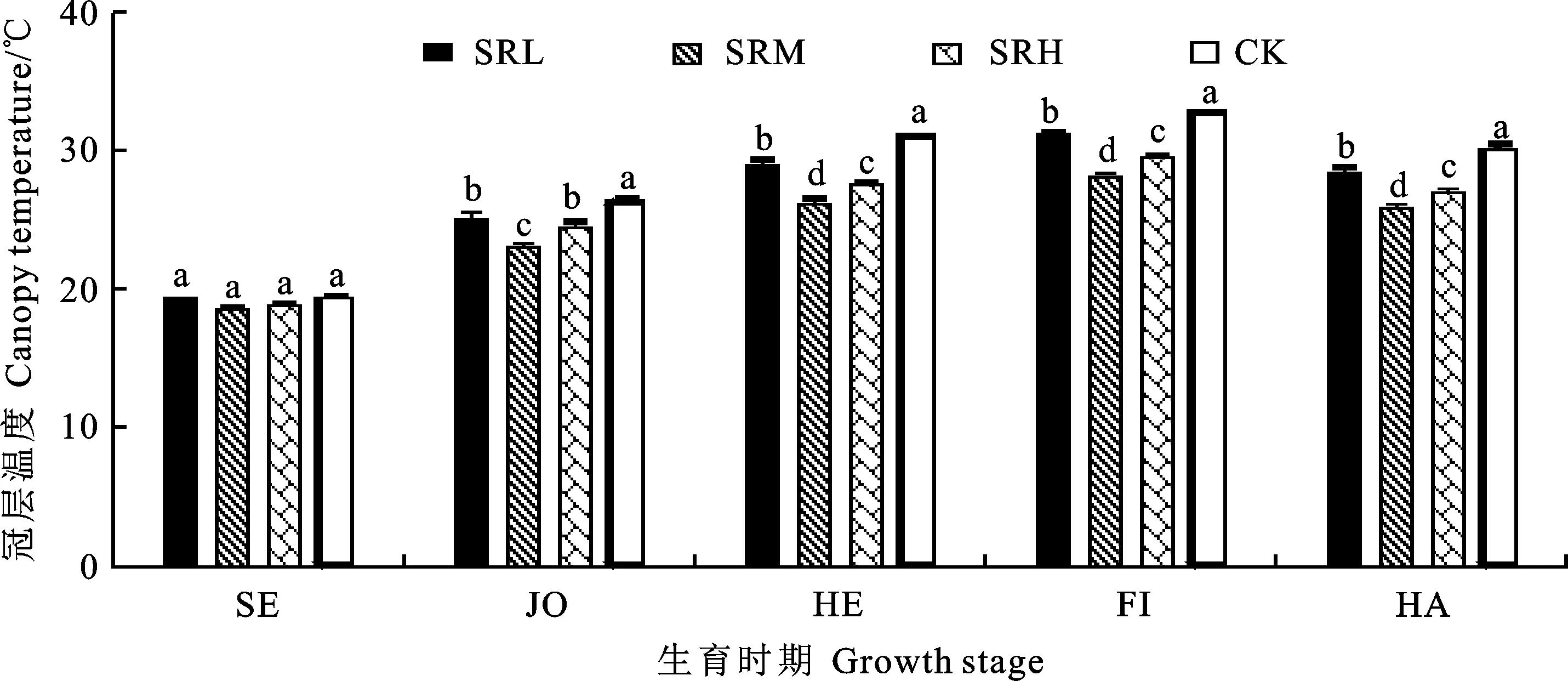

2.4 秸秆还田量对春小麦冠层温度的影响

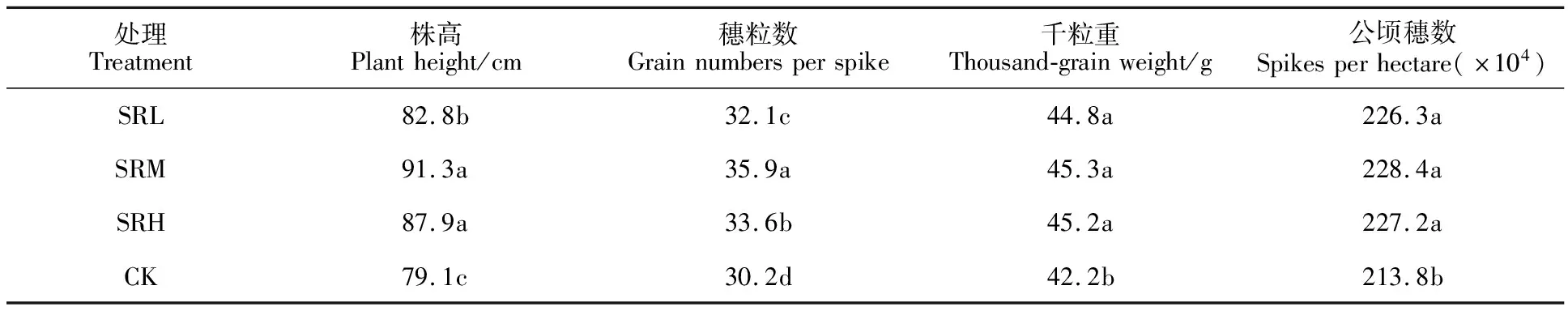

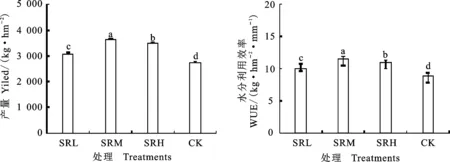

苗期春小麦冠层温度在不同处理间无显著差异,其他时期均表现为SRM 图5 秸秆还田量对春小麦冠层温度的影响 与CK相比,SPM、SRL和SRH处理均显著提高春小麦株高、穗粒数、千粒重和穗数。三个秸秆还田处理间千粒重和穗数差异均不显著;SRM和SRH处理间株高差异不显著,但均显著高于SRL处理;SRM处理的穗粒数显著高于SRL和SRH处理。由此可见秸秆还田可促进植株生长发育,有利于产量形成,其中SRM处理效果 最好。 在不同处理间春小麦产量和WUE差异均显著,其中SRM、SRH、SRL处理的产量较CK分别提高32.7%、27.6%和13.0%,WUE分别提高29.8%、23.9%和11.9%。以上结果表明,秸秆还田对春小麦具有明显增产和水分高效利用效应,且以SRM效果最佳。 表1 秸秆还田量对春小麦株高及产量构成的影响 图6 秸秆还田量对春小麦产量和水分利用效率的影响 长期的秸秆还田可改善农田土壤水分环境,增强土壤水库的扩蓄增容能力[19]。本研究结果表明,SRL和SRH处理在播种到抽穗期、成熟期麦田的0~300 cm土层土壤贮水量分别较CK提高58.5、12.7和59.8、12.4 mm,SRM处理从播种到成熟均能提高0~300 cm土层土壤贮水量,分别较SRH、SRL处理和CK提高54.6、50.8和123.0 mm。因此,在甘肃中东部旱作区,秸秆还田量3 000 kg·hm-2更有利于麦田土壤水分的蓄积。另外,本研究还发现,SRM、SRH和SRL处理拔节到灌浆期的0~300 cm耗水量提高了12.2、18.0和15.4 mm。成熟期降水145.6 mm条件下,CK耗水量显著高于SRM、SRH和SRL处理,说明此阶段较多的降水超过了作物生长所需要消耗的水分,秸秆还田处理蓄积多余水分的能力大于CK,且秸秆还田量为3 000 kg·hm-2时土壤蓄积多余水分的能力大于秸秆还田量为 4 500 kg·hm-2的处理。 小麦玉米秸秆连续全量还田可增加小麦群体干物质积累量、穗粒数、穗数和千粒重,同时也提高叶片光合性能及群体的光合生产效率,进而显著提高小麦籽粒产量[27]。本研究结果表明,SRM、SRH和SRL处理降低了春小麦拔节到成熟期冠层温度,显著提高整个生育期SPAD值、叶面积指数和生物量。SRM处理较CK的增加幅度均显著大于SRH和SRL较CK的增加幅度。秸秆还田后,穗粒数、千粒重和穗数都较CK有所提高,但穗粒数的增加幅度大于千粒重和穗数,且SRM较SRH和SRL处理的增加幅度更大。SRM处理的产量和WUE分别较SRH处理、SRL处理、CK提高4.0%和4.8%、17.4%和16.0%、32.7%和29.8%;SRH处理分别较SRL处理、CK提高12.9%和10.7、27.6%和23.9%;SRL处理较CK提高13.0%和11.9%。 秸秆在土壤中降解需要消耗一定量的氮素,这可能与作物生长产生氮素竞争[22-23]。因此,秸秆还田一定要适当增加施氮量,保证作物生长的氮素需求,实现土壤有机碳含量增加和作物生长的协调,达到通过秸秆还田提高土壤有机质含量、提升耕地质量并增产的目的[22-23]。本研究中,高量秸秆还田处理的产量和WUE均显著低于中量秸秆还田处理,究竟是高量秸秆还田处理中多余的秸秆由于缺少氮素未完全分解,使水分养分的生产潜力没有充分发挥,还是中量秸秆还田已经达到了甘肃中东部半干旱旱作区全膜覆土穴播模式的阈值,还有待进一步研究。 在甘肃中东部半干旱旱作区,秸秆还田措施可提高全膜覆土穴播春小麦播种至抽穗期0~300 cm土层土壤贮水量,促进春小麦拔节至灌浆期耗水,降低拔节至成熟期冠层温度,提高春小麦叶片SPAD值、叶面积指数和生物量,实现增产和水分高效利用,以秸秆还田量3 000 kg·hm-2效果最佳。

2.5 秸秆还田量对春小麦株高、产量和水分利用效率的影响

3 讨 论

4 结 论