地缘优势、技术水平和制度环境对粤港澳大湾区经济发展的影响

【摘要】依据世界三大典型湾区(旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区)经济发展的历史经验,文章通过构建相关理论模型分析了地缘优势、技术水平和制度质量对湾区经济发展的影响机理,然后通过计量回归分析将地理条件、技术水平和制度环境对粤港澳大湾区经济发展的实际影响效应进行实证检验。理论分析和实证检验的结果表明,地缘优势是粤港澳大湾区经济的起始支撑点,技术进步和制度优化也对粤港澳大湾区经济的发展产生正面效应。基于理论分析和实证检验得出的结论,为粤港澳大湾区统筹协调机制的构建和发展模式的路径选择提出相关的政策建议。

【关键词】湾区经济;社会环境;驱动要素;发展模式;统筹协调机制

【中图分类号】F121;F124

★ 基金项目:教育部人文社科规划项目(19YJA790050)。

一、导言

世界一流三大湾区(纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区)的经济发展模式,以开放性、创新性、宜居性和国际化为其最重要特征,具有开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络,发挥着引领创新、聚集辐射的核心功能,已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。

改革开放以来,源于地缘经济优势,粤港澳大湾区的經济快速发展,形成了以港澳为国际窗口、广深为区域中心的多城市联动经济圈。粤港澳大湾区作为海上丝绸之路的起点之一,以其特殊的历史文化和区位优势背景,承担着国家“一带一路”扩大对外开放的战略意图;以全球化包容性增长为新的站点,倡导全球化治理新模式。与国际一流湾区相比,粤港澳大湾区在国际化水平、产业结构、城市功能和人居环境质量方面仍然存在明显的差距。

国内学界逐渐将“湾区经济”转化为一个一般化的区域经济学概念(黄枝连,2009;李红,2009),并围绕湾区经济的形成,结合国际湾区经济发展模式的比较,揭示了湾区经济的属性特征和时空演变特征(吴思康,2015;鲁志国等,2015;周春山等,2017)。伍凤兰等(2015)通过构建“三力模型”分析了湾区经济的动力演进机制;马忠新、武凤兰(2016)的实证研究表明,人力资本水平、文化包容度、经济增长速度及基础设施便利性等因素决定了湾区经济的梯度开放格局;申勇、马忠新(2017)和张昱、陈俊坤(2017)通过构建开放度测算模型对粤港澳大湾区的开放度进行了分析,并提出了湾区经济引领构筑我国对外开放新格局的政策建议。梁经伟等(2018)基于拓展的柯布道格拉斯函数模型,针对资本、研发及制度等因素对粤港澳经济发展的影响进行了实证分析,实证结果显示人力资本、物质资本对湾区经济发展产生明显的正面影响,但制度因素的影响效应并不明显。

概而言之,国外研究对湾区经济发展模式的研究局限于某个特定的区域,并未将“湾区经济”当作一个一般化的区域经济概念进行理论分析和实证检验;而国内的研究倾向于将“区域经济”当作一般化的区域经济学概念进行理论分析,并结合国际湾区经济发展模式的差异和区别进行横向比较分析。迄今为止,学界对粤港澳大湾区经济发展的影响因素研究有基于不同维度和视角的分析、检验和总结,但尚未从理论层面对影响机理展开全面的理论分析;在实证检验层面,亦未将地缘优势、技术水平和制度环境这三大重要因素所涵盖的变量同时纳入实证分析的框架之内。

为弥补现有研究存在的某些忽略与不足,本文基于世界三大湾区(旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区)区域经济发展的自然环境条件及各种主要驱动要素的经验历程,通过构建动力系统模型分析地缘优势、技术水平和制度环境对湾区经济发展的影响机理,并通过收集粤港澳大湾区的相关数据进行计量回归分析来检验地缘优势、技术水平和制度环境对湾区经济发展的实际影响效应。基于理论分析和实证检验的结果,本文对粤港澳大湾区的经济建设发展提出具有针对性、前瞻性和可操作性的政策建议。

二、地理条件、技术水平和制度环境对湾区经济发展的影响机理

从自然地理学视角考量,湾区是由一个海湾或相连的若干个海湾、港湾、邻近岛屿组成的区域,其突出的自然地理特征就是靠近海湾,这样就可以为该区域外向型交通基础设施的建设提供了一个契机和基础条件。因此,湾区内可以建设多个国际港口、多个国际机场以及网络基础设施等,这些外向型交通基础设施和网络基础设施的建设,为经济运行中货物的跨区域流通、要素的跨区域流动、信息的传递提供了便利、降低了成本,让该区域的经济发展有稳定的基础设施和发达的信息环境。

制度环境是一系列用来建立生产、交换与分配基础的基本的政治、社会和法律基础规则。广义的社会环境涵盖技术水平和制度环境,其与组织发展密切关联。

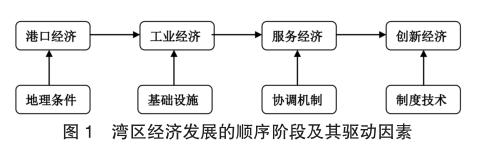

三大湾区经济的发展历程,已被现有的研究梳理,其每个阶段的发展历程基于不同的驱动因素,具体发展历程及其驱动因素如图1所示:

不同阶段的经济发展,其依赖的基础条件和驱动因素也有区别。先是靠海湾的自然地理条件为湾区的港口经济发展提供了基础的前提条件。

图1清晰地展示了湾区经济发展的流程及其驱动因素:地理条件是湾区港口经济起步的前提条件,因为靠近海湾恰好为该区域外向型交通基础设施的建设(如国际港口和国际机场)提供了一个契机和基础条件;基础设施的不断拓展和完善又为湾区工业经济的发展提供了必需的条件和支撑;工业经济的不断发展也为服务经济的兴起提供了一个契机,因为工业经济的发展强大在一定程度上依赖相关的服务经济的支撑,但服务经济的完善和发展必须建立完善的区域协调机制,才确保湾区的核心实体经济得到应有的支撑和资助;湾区经济发展到创新经济这一阶段是基于前几个阶段经济发展历程积累的资本和经验,而文明的政治体制和先进的技术环境是创新经济发展的基础和核心驱动力。开放包容的协调治理机制和严格的知识产权保护体制既为实体经济的稳定发展提供了必要的文明法治环境,同时又为高新科技人才培养提供了必需的基础,又为高新科技研发的投入提供了必需的融资服务,同时也为高新科技领域突破性的进展提供了激励机制。

粤港澳大湾区又分为香港、澳门、珠三角三个行政区,体现出“一国两制三区”突出特征:珠三角的经济发展目前依然处于工业经济阶段;香港、澳门目前处于服务经济发展阶段。

从物理学视角解读,自然界中发生的变化是自发进行的,例如铁在潮湿的空气中生锈,冰在常温下融化等。这种在一定条件下不需要外力作用就能产生或出现的结果或过程可称为自发形成机制。自发形成机制可由以下数学公式表示:

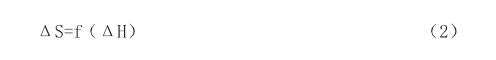

在公式(1)中,ΔG代表给定区域内某种结果或现象的出现或变化,ΔS代表特殊性的事件或历史性事件的出现,T代表区域内的社会环境或治理体制。

在公式(2)展示的ΔS是ΔH的函数,ΔH表示区域内部系统的功能发生了某种程度的变化,但其变化程度和变化方向取决于ΔH的绝对值及其符号。

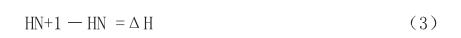

即便不受系统外部因素的干扰,区域内系统运行机制也会发生某种程度的变化,其原因是区域内居民的生活需求或消费倾向,随着时间的推移發生了某种程度的变化。以下这一数学公式可以展示人类社会发展变化的客观规律:

在公式(3)中,H代表区域系统的原始状态或地缘优势,N代表时间或年份。当H=1时,ΔH=0。由于区域运作系统是由众多子系统和各种元素组成的一种多元结构系统,H>1更能展示区域系统的突出特征。因此,当H >1时,ΔH>0,这恰好展示了人类社会自发性变化的客观规律:随着时间的推移,人类社会的环境总会发生某种程度的变化,这种变化又为某种特殊性的事件或历史性事件的出现提供了一个契机。

当某一特殊性的事件或历史性事件的出现(意味着ΔS值大于0),其与区域社会环境或治理体制这一变量的交集就会产生某种程度的社会效应,这一社会效应客观上导致新产业的出现和逐渐集群,并在某种程度上影响着该区域的经济发展。

显然,ΔS>0一定会导致ΔG>0。ΔG>0仅仅意味着新的产业的出现和经济发展水平的提高。由于不同湾区的社会环境不同,其居民的消费偏好不同,因此不同湾区的T值也就不同,其与ΔS这一变量的交互项所产生的社会效益也会导致ΔG值的不同。若将ΔG值分解成平面长方形几何图(ΔG= A x B),由于不同的社区已经有了它固定的A值(A值代表这个区域的社会环境特征)。在A值给定的前提条件下,不同的ΔG值对应着不同B值。因此,不同的ΔG值展示的就是不同区域的产业特征及其发展水平。

依据上述理论模型分析推导得出的结论以及粤港澳大湾区的地缘优势和“一国两制三区”的社会制度环境特征,本文提出以下假说:

假说1:由于香港、澳门正从服务经济状态向创新经济迈进,大陆的珠三角区处于工业经济阶段,相对而言,制度质量和技术对香港、澳门这两个行政区的经济发展产生更加明显的正面影响;而基础设施的完善以及对外开放度对珠三角经济发展产生更加明显的正面影响。

假说2:基础设施的完善、教育环境的优化、研发创新的提高能明显促进粤港澳大湾区经济的发展。

假说3:由于尚未构建完善的统筹协调机制,制度这一变量对整个粤港澳大湾区经济发展并未产生明显的正面效应。

三、地缘优势、技术水平与制度环境对粤港澳大湾区经济发展的影响效应的实证检验

地缘优势是由先天性的因素决定的,而社会环境是由众多的其他因素影响和决定。世界三大湾区(旧金山湾区、纽约湾区、东京湾区)经济发展的成功经验表明,地缘优势、技术水平和制度环境对湾区经济发展及产业集群起到了非常重要的决定性作用。广义的社会环境涵盖制度环境和技术水平。为验证地缘优势、技术水平和制度环境对粤港澳大湾区经济发展的制约和影响,本文通过收集相关的数据进行描述性的统计分析和回归分析,揭示地缘优势对粤港澳大湾区的基础性作用,展示基础设施、制度环境和技术水平对其经济发展产生的制约和影响效应。

(一)数据来源、变量设置与描述性统计

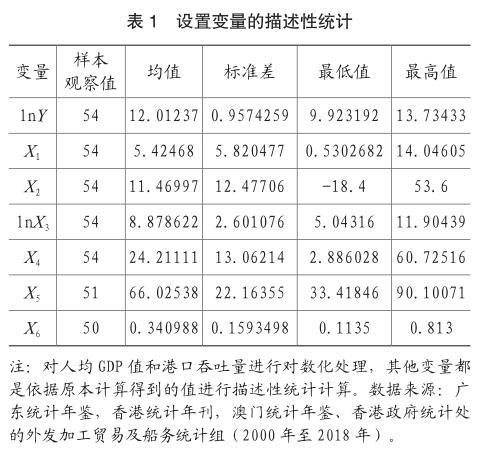

本文所使用的数据源于广东统计年鉴,香港统计年刊,澳门统计年鉴、香港政府统计处的外发加工贸易及船务统计组(2000年至2018年)。

本文设置的主要变量的汇总如下:将人均GDP作为因变量(Y),基础设施建设水平(X1)、人口流动自由度(X2)、区域内港口吞吐量(X3)、互联网用户数(X4)、国家和地区的制度水平和质量(X5)、受教育水平(X6)作为自变量。

1.变量测算方法

(1)作为因变量的人均GDP(Y)

人均GDP是展示国家或地区经济发展水平的重要指标;粤港澳大湾区三个行政区的人均GDP数据直接取自年鉴中的数据,但是香港和澳门各个年份由经过对应汇率计算,汇率也是年鉴中提供的。

(2)基础设施建设水平(X1)

主要以交通公路的长度占地区土地面积的比值进行量化,三个行政区的具体计算方法如下:

珠三角地区:单位面积里程数=公路通车里程(公里)÷珠三角总面积(平方公里)。缺失数据处理方法:总面积是由9个城市加总得出,而2000—2004年各个城市面积在年鉴里无体现,无法直接取得。但是,2005年至2008年总面积均为54744平方公里,加之土地面积变化本就不大,故将2000—2004年总面积也默认为54744平方公里。

香港:单位面积里程数=公共道路长度(公里)÷香港总面积(平方公里)

澳门:单位面积里程数=道路行车线(公里)÷澳门总面积(平方公里)

(3)人口流动自由度(X2)

主要以人口自由移动率作为量化指标,三个行政区的具体计算方法如下:

珠三角:净迁移率(千分比‰)=(总迁入-总迁出)÷(年末户籍总人口*10000)*1000;其中,总迁入单位:人,总迁出单位:人,年末户籍总人口单位:万人;注:缺失数据处理:2000—2002年的净迁移率,因为早期没有珠三角数据,故都是用广东省的数据代替珠三角数据,来源:广东统计年鉴。

香港:计算方法与珠三角相同。

澳门:净迁移率(千分比‰)=(准许居留人士 (净值))÷(年终总人口(千人)*1000)*1000;其中,准许居留人士(净值)单位:人,年终总人口单位:千人。

(4)区域内港口吞吐量(X3)

珠三角:该数据由广东统计年鉴的港口货物吞吐量表直接取得(单位:万公吨);

香港:该数据为直接取得(单位:万公吨);数据来源:政府统计处外发加工贸易及船务统计组。

澳门(统计口径与大陆、香港略有区别):数据源于澳门统计年鉴中的海路货柜总吞吐量(单位:万公吨)。

(5)互联网用户数(X4)

在大数据、云计算的数字背景下,互联网用户数展示的是高新科技网络环境设施水平的重要指标,具体的计算方法如下:

珠三角:互联网用户比值(单位:百分比)=珠三角用户数(万户)÷珠三角年末户籍总人口(万人)*100

香港:计算方法同上。

澳门:计算方法同上。

(6)国家和地区的制度质量(X5)

根据全球治理指数数据库表中6个衡量维度数据的简单算术平均数得到,这6个衡量维度分别是:(1)话语权和问责制;(2)政治稳定和没有暴力/恐怖主义;(3)政府效能;(4)监管质量;(5)法律规则;(6)腐败控制。

珠三角等制度质量指数:考虑到中国大陆在制度环境上并不存在省区间区别,全球治理指数数据库展示的是中国大陆的治理指数,故在此用中国大陆数据替代珠三角治理指数。

香港制度质量指数:来自香港数据库。

澳门制度质量指数:来自澳门数据库。

(7)教育环境技术水平(X6)

珠三角:廣东省高等教育毛入学率(单位:1)缺数据,用广东数据替代,年鉴直接取得。指标解释:普通高等学校指按照国家规定的设置标准和审批程序批准举办,通过国家统一招生考试,以高中毕业生为主要培养对象,实施高等教育的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校,高等职业学校和其他机构。

毛入学率:是指某一级教育不分年龄的在校学生总数占该级教育国家规定年龄组人口数的百分比,由于包含非正规年龄组学生,毛入学率可能会超过100%。

香港:专上教育(单位:1),香港统计年刊直接取得。指标解释:香港专上教育亦称香港高等教育,是指中学修业后任何不低于中学修业后的教育程度而属专业、技术、学术性质的教育,可以说是在整个香港教育制度下最高层次。

澳门:就学率—高等教育(18-22 岁)(单位:1),从澳门统计年鉴直接取得。

指标解释:指通过理论、实践等在科学、文化及技术领域提供的培训教育;高等教育包括大学教育及高等专科教育。

2.变量的描述性统计

考虑到其他变量大都是通过比值来量化,且比值较低,为避免异方差,将港口吞吐量(X3)和人均GDP这两变量进行对数化处理,表1是以上各个变量的描述性统计表。

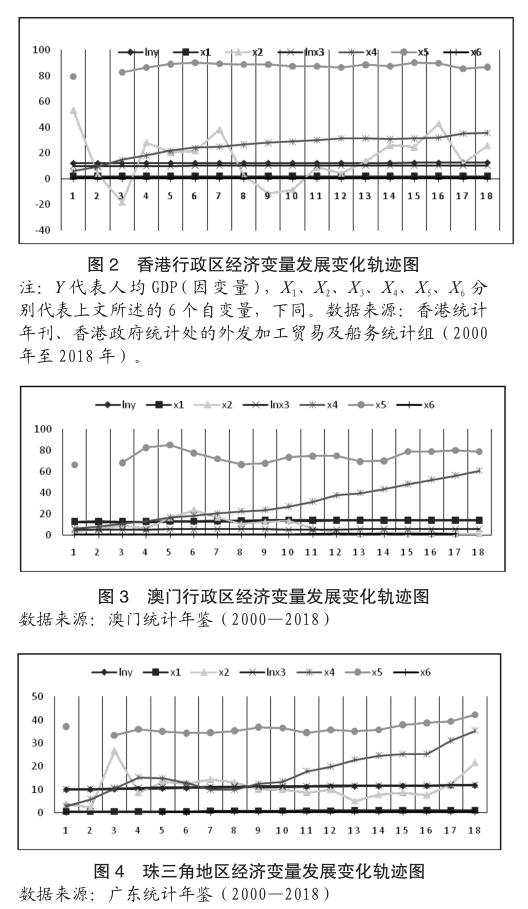

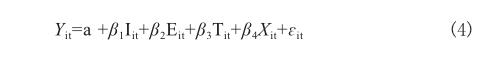

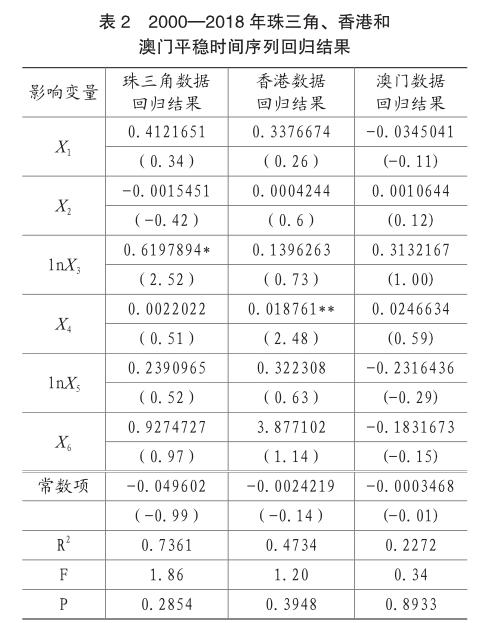

图2、图3、图4展示的是粤港澳三个行政区的因变量(Y)和六个自变量(X1、X2、X3、X4、X5、X6)在2000—2018年这一时间区间的发展变化轨迹图。

从图2、图3、图4这三个变化轨迹图可以看出,不同地区的制度质量水平(X5)在不同时间的变化趋势不同,存在明显的差异,但教育环境水平(X6)这一变量在粤港澳三个行政区的变化不大,基本上维持原有的水平;在互联网用户数(X4)的拓展上,澳门和珠三角地区的增速比较快;人口流动自由度(X2)这一变量在香港和珠三角地区的变化幅度比较大,在澳门变化的幅度比较小。

(二)回归分析

1.模型设定及变量选择

依据地缘优势和社会环境对大湾区经济发展的影响机理,本文设置以下计量回归模型:

在以上回归方程中,下标i和t分别表示不同的区域和年份;Y作为因变量,表示区域的人均GDP;β1、β2、β3、β4分别代表各影响变量的回归系数; 表示随机扰动项。作为核心影响变量,I、E和T分别代表基础设施、制度质量和技术水平,基础设施用交通公路的长度占地区土地面积的比值进行量化(前文所描述的X1),制度质量用前文描述的国家和地区的制度质量和水平这一变量(X5)进行量化;技术水平用前文描述的教育环境技术水平(X6)这一变量进行量化;X代表控制变量集,包括前文所描述的X2、X3、X4这三个变量。

2.珠三角、香港和澳门三个行政区的时间序列回归分析

为比较地理条件和社会环境对粤港澳大湾区中珠三角、香港和澳门这三个行政区的影响效应,本文先分别对这三个行政区的因变量和影响变量进行时间序列回归分析。在对珠三角、香港、澳门三个行政区时间序列数据进行回归分析时,考虑到其他变量大都是通过比值来量化,且比值较低,为降低异方差性的影响,将港口吞吐量(X3)、国家或地区的制度水平和质量(X5)这两个影响变量和因变量人均GDP(Yit)进行对数化处理。

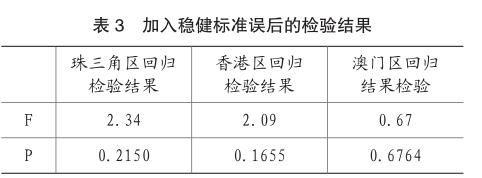

时间序列回归分析必须对原始数据进行平稳性及单位根检验。三个行政区的相关变量的原始数据皆不平稳;通过不同阶的差分处理后,三个区域相关变量的数据都通过了单位根检验,可视为平稳时间序列。表2展示的珠三角、香港行政区和澳门行政区平稳时间序列数据回归结果。

由于2000—2018年这一时间区间对澳门行政区的特殊性和随机性,澳门行政区变量数据的回归结果并未通过显著性检验。

概而言之,表2展示的回归系数显著性并不高,但回归系数不显著不能误解为对应的解释变量对被解释变量没有产生影响。样本量比较少的时间序列回归系数不显著也是常见现象。为解决回归模型中可能存在的异方差问题,加入稳健标准误对回归结果进行检验,加入稳健标准误后回归结果显示的回归系数不变,但F值明显提高了(F值表示整个拟合方程的显著性,F越大,表示方程越显著,拟合程度越好),P值明显下降了(表明可以在某种程度上拒绝无效假设)。加入稳健标准误后的F和P值如表3所示。

表3的检验结果显示,标准误经过怀特异方差修正,抬高了F值,降低了P值,展示了基准回归结果的稳健性。换言之,基准回归结果展示的所有系数的联合显著性比较高,所有变量的系数都为零的可能性比较低。

因此,表2展示的回归结果依然可以被认定为实证依据。

总体而言,表2展示的回归结果表明,基础设施建设水平(X1)的完善、人口流动自由度(X2)的开放、区域内港口吞吐量(X3)的增加、互联网用户数(X4)增加、国家和地区的制度水平和质量(X5)的提高、受教育水平(X6)的优化都对香港经济发展产生正面的影响;类似地,除了人口流动自由度(X2)这一影响变量,以上变量基本上也对珠三角的经济发展产生正面影响。表2的回归结果显示,人口流动自由度(X2)对珠三角的经济发展产生的是负面的影响,虽然显著性不高。导致这一结果的主要原因是,2000—2018年这一时间区间内,流入珠三角的大都是普通人员,而流出珠三角大都是高端人才。因此,人口流动自由度(X2)这一变量的回归系数为负,但这种负面的影响效果并不非常明显(统计学上的显著性不高,回归系数的绝对值也非常低)。相对而言,互联網用户数(X4)、制度水平和质量(X5)和教育水平(X6)这三个变量对香港的经济发展产生更加突出的影响效应(香港区这三个变量的回归系数的正值明显高于珠三角区这三个变量的回归系数正值);基础设施建设水平(X1)这一变量的回归系数显示,基础设施的完善和弥补,对珠三角的经济发展产生更加明显的正面效应。以上回归分析结果,在一定程度上验证了本文理论分析中提出的假说1。

3.粤港澳大湾区的面板数据回归分析

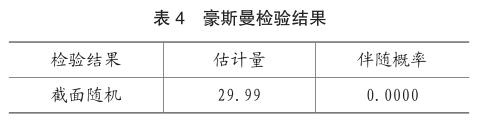

在展开面板数据回归分析前,对粤港澳大湾区面板数据进行豪斯曼检验。依据豪斯曼(Hausman)检验结果,p值为0.0000,故强烈拒绝“H0:Ui与解释变量不相关”这一原假设,故应使用固定效应模型,而非随机效应模型。豪斯曼检验结果如表4所示。

因此,本文选择固定效应模型。在面板数据回归前,仅对因变量Y和影响变量X3进行对数化处理。

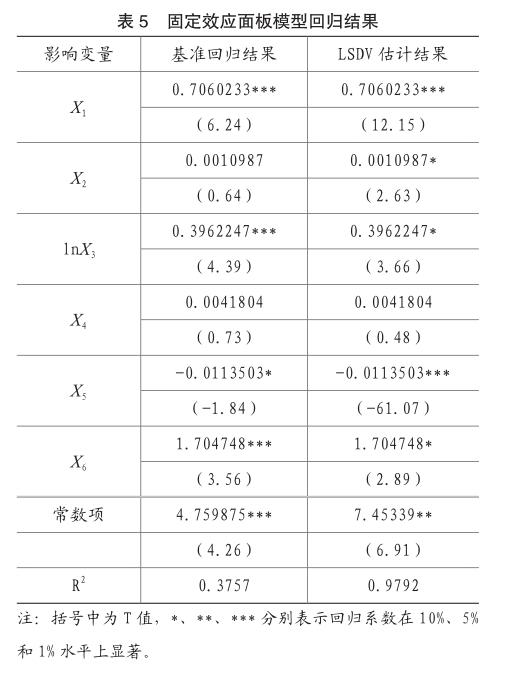

表5展示的是固定面板回归模型的回归结果。为检验基准回归结果的稳健性,本文在固定效应下,再使用LSDV估计法进行检验。LSDV(虚拟变量最小二乘法)估计法,可以给不同的样本不同的截距,OLS仅仅假设每个截面都是一样的,但LSDV可以把每个截面的不同通过截距项的不同分离出来检验结果显示。LSDV估计法得到的回归系数符号及回归系数值是不变的,但回归系数的T绝对值总体提高了,且R2也提高到0.9792。这表明,基准回归结果通过了稳健性检验。

表5的固定效应回归结果表明,除了制度水平和质量(X5)这一影响变量,其他所有影响变量都对粤港澳大湾区经济发展产生明显的正面影响效应。这揭示了基础设施的完善、教育环境的优化、研发创新的提高明显促进了粤港澳大湾区经济的发展,缩短与世界三大湾区经济发展水平的距离,提高了粤港澳大湾区在全球价值链中的国际分工地位,这也验证了本文理论分析中提出的假说2。

表5的回归结果显示制度水平和质量(X5)这一影响变量并未对粤港澳经济发展产生正面影响,反而产生一定程度的负面影响;这恰恰表明,粤港澳大湾区现有的“一国两制三币”体制存在明显的内部差异,尚未构建起完善的协调统筹机制,导致制度水平和质量(X5)这一变量在2000—2018年这一时间区间的变化波动对粤港澳大湾区经济发展产生某种程度的负面冲击和影响;这一回归结果也验证了本文理论分析中提出的假说3。

四、结论与启示

湾区经济作为重要的滨海经济形态,是当今国际经济版图的突出亮点,是世界一流滨海城市的显著标志。国际一流湾区如纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区等,以开放性、创新性、宜居性和国际化为其最重要特征,具有开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络,发挥着引领创新、聚集辐射的核心功能,已成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。粤港澳大湾区在中国所有的经济领域当中,显然起着领头羊和桥头堡的重要作用。

地缘优势是湾区经济兴旺发达的重要决定因素,但制度质量、技术水平也对湾区经济的发展产生明显的影响效应和制约作用。换言之,地缘优势为湾区经济的启动提供了必需的地理条件,制度质量的优化和技术水平的提高为湾区经济的兴起和发展创造了良好的社会环境。粤港澳大湾区是中国或东亚地区经济比较发达的地区,但与世界著名三大湾区的经济水平依然存在着明显的差距。依据中国贸促会(2019)公布的数据,世界三大湾区2019年人均GDP数据如下:旧金山湾区10.78万美元、纽约湾区8.46万美元、东京湾区4.23万美元;粤港澳大湾区2019年人均GDP是2.17万美元。如前文所述,世界三大湾区已处于创新经济发展阶段,但粤港澳大湾区依然处于工业经济和服务经济发展阶段(珠三角区仍处于工业经济发展阶段、港澳地区正从服务经济向创新经济发展)。

概而言之,目前珠三角区主要依赖基础设施的完善和港口吞吐量的扩张来促进本土经济的发展,而香港和澳门主要通過科技创新、教育环境的优化和人才流动自由度的扩展来促进本土经济结构的优化和增长;而粤港澳大湾区的整体经济发展的主要制约因素是“一国两制三区”体制的行政区间差异。为未来粤港澳大湾区经济发展创造良好的社会环境,本文依据理论分析和实证检验得出的结论,提出以下政策建议:

(一)建立粤港澳大湾区统筹协调机制

在“一国两制、三关税区”的基本框架下,利用“一带一路”战略及广东自贸试验区发展战略规划,借鉴三大湾区的成功经验及其统筹协调机制的运作模式,建立粤港澳大湾区统筹协调机制,为大湾区内粤、港、澳三个行政区间投资合作、优势互补以及大湾区内外间的物流、人流和资讯流的通畅无阻提供必需的制度保障;重大经济合作事务由市场引导,并基于建立的统筹协调机制这一平台进行自由的沟通互动和协商处理。

(二)完善粤港澳大湾区基础设施建设

完善粤港澳大湾区外向型交通基础设施的建设及国际港口码头、国际机场的基础设施的建设,将现在的“Y型粤港澳大桥”扩张为多向链接型的多元结构系统桥梁,完善靠近珠江口及粤西地区的交通基础设施的建设,确保珠江口两岸交通及粤港澳三区域间的交通通畅无阻,降低湾区内外产品流动和要素流动的成本,为粤港澳大湾区贸易开放度、投资开放度及人流开放度的提高,提供必需的基础设施条件和保障。

(三)吸引外来投资和培养高端人才

世界三大湾区的经济发展已进入“创新经济”这一阶段,但目前粤港澳大湾区经济的发展,部分区域处于“工业经济”阶段,部分区域处于“服务经济”阶段,这两个阶段的经济特征都非常明显。为促使粤港澳大湾区经济朝着“创新经济”这一方向发展,吸引对应的外来投资及引进高端科技人才或培养高端人才是最主要的驱动力。通过建立和逐渐完善统筹协调机制这一平台和进一步完善大湾区内(尤其是内陆地区)高水平大学的建设,让大湾区市场信息的释放完全自由、公开、透明、精准,吸引风险投资基金自由进入,为风险投资基金的运作及降低其风险系数提供对应的制度保障,让粤港澳大湾区经济发展有足够的资金支持、有足够的高端人才支撑、产生大量的高新科技成果,并让其成为链接“一带一路”沿线国家和北美及大洋洲国家的桥头堡。

主要参考文献:

[1]Takeshi Arai,Tetsuya Akiyama.Empirical Analysis for Estimating Land Use Transition Potential Functions——Case in Tokyo Metrapolitan Region[J]. Computer,Environment,& Nrban Systems,2004,28(1-2): 65-84.

[2]Volberding Peter.Engaging Regions in Globalization: the Rise of the Economic Relationship between San Francisco Bay Area & China[J].Berkeley Undergraduate Journal,2011, 23 (2): 1-32.

[3]Schafran Alex.Origins of an Urban Crisis: the Restructuring of the San Francisco Bay Area and the Geography of Forceclosure[J].International Journal of Urban and Regional Research,2013, 37(2) : 63-88.

[4]J.W.Eerkens. Airline-airport Agreements in the San Francisco Bay Area: Effects on Airline Behavior and Congestion at Airports[J].Economics of Transportation,2014,3(1): 58-79.

[5]黄枝连.粤港澳发展论[J].经济导报,2009(16): 17-19.

[6]李红.跨境湾区开发的理论探索:以中越北部湾及粤港澳为例[J].东南亚研究,2009(5): 54-59.

[7]吴思康.深圳发展湾区经济的几点思考[J].人民论坛, 2015(6):68-70.

[8]鲁志国,潘凤,闫振坤.全球湾区经济比较与综合评价研究[J].科技进步与对策,2015(11):112-116.

[9]周春山,罗利佳,史晨怡,王珏晗.粤港澳大湾区经济发展时空演变特征及其影响因素[J].热带地理,2017(6):802-813.

[10]武凤兰,陶一桃,申勇.湾区经济演进的动力机制研究[J].科技进步与对策,2015(12):31-35.

[11]马忠新,武凤兰.湾区经济表征及其开放机理发凡[J].改革,2016(9):88-96.

[12]申勇,马忠新.构筑湾区经济引领的对外开放新格局——基于粤港澳大湾区开放度的实证分析[J].上海行政学院学报,2017(1):83-91.

[13]张昱,陈俊坤.粤港澳大湾区经济开放度研究——基于四大湾区比较分析[J].城市观察,2017(6):7-13.

[14]梁经伟,毛颜华,江鸿泽.影响粤港澳大湾区城市群经济发展的因素研究[J].经济问题探索,2018(5):90-99.

梁碧波 经济管理学博士,出站博士后; 美国丹佛大学、威斯康星大学、康奈尔大学访问学者;广东财经大学经济学院教授、国家级双语教学示范课程建设项目课程负责人;广东商业经济学会理事、中国WTO研究院特邀研究员;主要研究方向:国际贸易理论与政策、全球价值链系统结构、WTO与区域经济一体化等。出版学术专著2部,在《China & World Economy》(SSCI期刊)、《财贸经济》《国际贸易问题》等国内外学术刊物发表学术论文50多篇,荣获中国国际贸易学会、中国服务贸易学会及国际学术会议优秀论文奖。

主持国家社科基金项目、教育部人文社科规划项目、国际合作重大项目、广东省社科基金项目、广东省社科联的重点项目以及广东教育厅等多项科研基金项目,也参与多项国家社科、国家自科和其它各项省部级科研项目。

长期从事《国际经济学》《国际贸易》《经济学原理》《微观经济学》和《宏观经济学》等课程的双语教学和全英教学,荣获国际教学合作突出成绩奖。