慢性萎缩性胃炎中医证候分布与胃黏膜病理变化的相关性研究❋

王少丽,白宇宁,倪媛元,姬航宇,陈亚光,刘 震

(中国中医科学院广安门医院,北京 100053)

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)以胃黏膜固有腺体萎缩、黏膜层变薄或肠上皮化生(intestinal metaplasia, IM)、异型增生(dysplasia, Dys)/上皮内瘤变为病理特点,发病率及检出率随年龄增长而增加[1], 并有低龄化及发病率逐年上升趋势[2]。现代医学认为,CAG的发生是幽门螺杆菌感染、环境因素和遗传因素等共同作用的结果[3],属于中医学“胃痛”“胃痞”“嘈杂”等范畴,认为其病位在胃,病性本虚标实、虚实夹杂。前期国内临床研究显示,CAG胃黏膜病理改变与中医证型存在一定的相关性[4-5]。本研究拟采用横断面研究方法,通过对402例CAG患者的临床资料进行分析,总结CAG的中医证型分布规律及与胃黏膜病理变化的相关性,以为CAG的临床诊治及预后研究提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 病例来源

选取2016年5月至2019年4月于中国中医科学院广安门医院门诊就诊的CAG患者,共收集合格病例资料402份。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 CAG诊断标准参考2006年《中国慢性胃炎共识意见》[6]中制定的CAG诊断标准;胃镜分级标准参考2004年中华医学会消化内镜分会《慢性胃炎的内镜分型分级标准及治疗试行意见》[7];胃黏膜病理诊断标准参考2012年9月中华医学会消化病学分会《中国慢性胃炎共识意见·上海》中“慢性胃炎的病理诊断标准”[8]。

1.2.2 中医辨证标准 参考2010年《慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见》[9]中CAG中医证候分型标准,共分为肝胃气滞证、肝胃郁热证、脾胃虚弱证(脾胃虚寒证)、脾胃湿热证、胃络瘀阻证、胃阴不足证6个证型。

1.3 纳入标准

具有临床症状并于纳入前胃镜病理检查证实,存在CAG和(或)伴IM或(及)Dys/上皮内瘤变者;依从性好;签署知情同意书。

1.4 排除标准

胃镜及病理检查证实已属于癌变或CAG伴上消化道手术史者;妊娠或哺乳期妇女;合并严重心、脑、肝、肾和造血系统等严重原发疾病或精神分裂症等不能配合者;对自我症状叙述不清或调查不配合者。

1.5 研究方法

采用横断面研究方法,以CAG患者为研究对象,通过临床病例调查表进行患者临床资料信息的采集。

1.5.1 临床病例调查表的制定 制定详细完整的临床病例调查表,调查内容主要包括一般情况(如姓名、性别、年龄、病程等);主要症状、舌、脉、中医证候;电子胃镜征象及病理组织学改变。

1.5.2 质量控制 统一培训调查人员,临床病例调查表中一般资料、症状等由课题组成员协助患者填写,采用统一诊断标准与调查方法,以确保研究资料的一致性和真实性;电子胃镜诊断及病理检查诊断由课题组成员填写;调查表填写后由课题组主要研究者根据中医辨证标准确定纳入患者的中医证候诊断。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

402例CAG患者,年龄在25~81岁之间,年龄中位数59岁;病程在0.50~242个月之间,病程中位数为9个月;男性患者189例(47.00%),女性患者213例(53.00%);胃黏膜病理组织学显示,胃黏膜腺体萎缩患者218例(54.20%),胃黏膜IM患者359例(89.30%),胃黏膜Dys/上皮内瘤变患者112例(27.90%)。

2.2 中医证型分布情况

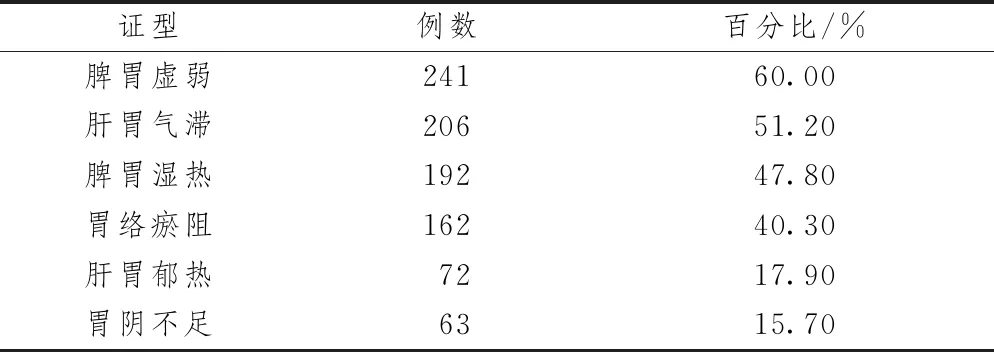

表1示,纳入患者中的中医证型分布频次从高至低依次为脾胃虚弱证(60.00%)、肝胃气滞证(51.20%)、脾胃湿热证(47.80%)、胃络瘀阻证(40.30%)、肝胃郁热证(17.90%)和胃阴不足证(15.70%)。

表1 CAG患者中医证型分布比较

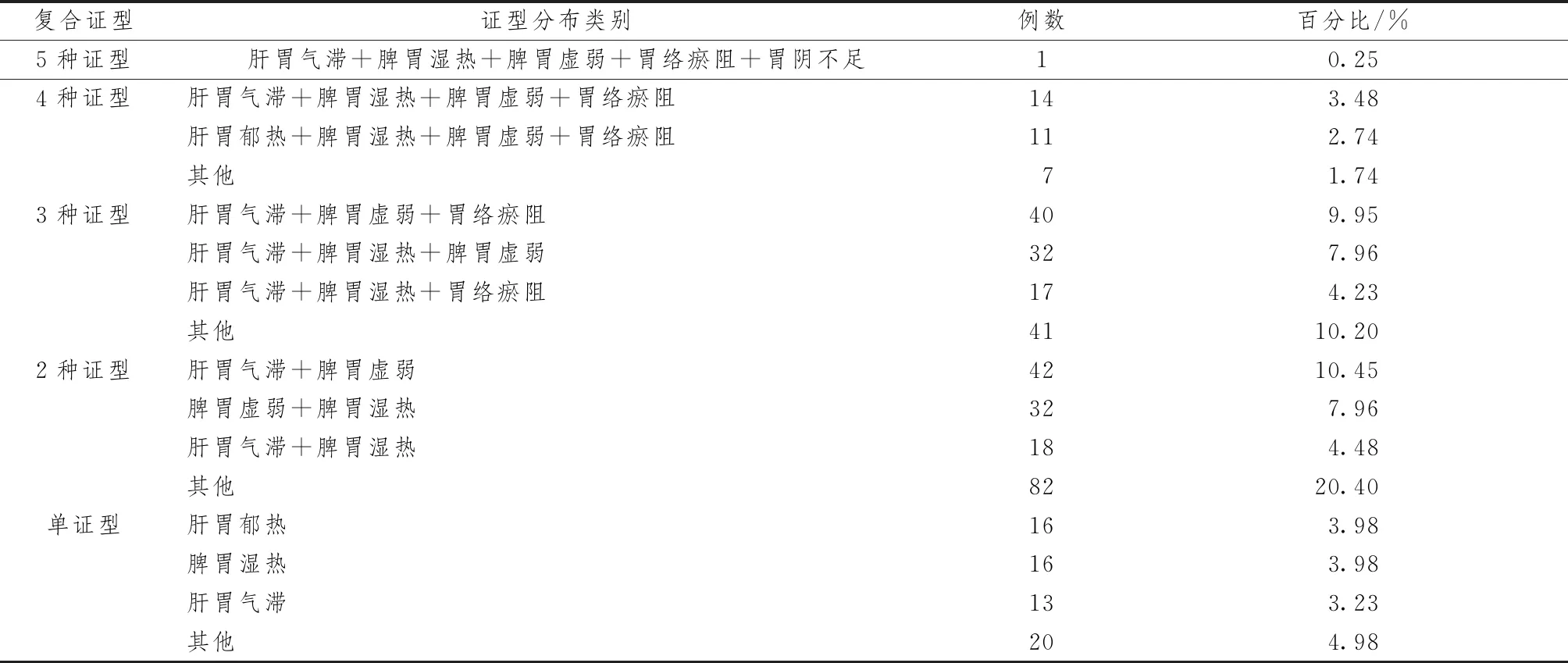

表2示,纳入患者的中医证候多为复合、兼夹证型。其中兼夹5种证型者1例(0.25%),兼夹4种证型者32例(7.96%),兼夹3种证型者130例(32.34%),兼夹2种证型者174例(43.28%),单一证型者65例(16.17%)。

2.3 胃黏膜腺体萎缩与中医证型相关性分析

2.3.1 单因素分析 依据患者腺体是否存在萎缩,将402例患者分为腺体萎缩组218例和腺体非萎缩组184例。表3示,与腺体非萎缩组比较,腺体萎缩患者中医证型中脾胃虚弱证、胃络瘀阻证比例较高,2组患者比较差异有统计学意义(P=0.014,P=0.002);中医证型肝胃气滞证、脾胃湿热证、肝胃郁热证、胃阴不足证在2组患者中所占比例差异无统计学意义(P=0.689,P=0.616,P=0.069,P=0.099)。

2.3.2 相关性分析 以患者胃黏膜腺体是否存在萎缩作为应变量,将单因素分析中P<0.10的变量(脾胃虚弱证、胃络瘀阻证、肝胃郁热证、胃阴不足证)作为自变量,进行Logistic回归分析。表4示,中医证型胃络瘀阻证与腺体是否发生萎缩呈正相关[OR=1.814,95%CI(1.201, 2.741),P=0.005],但目前尚不能得出脾胃虚弱证、肝胃郁热证、胃阴不足证与腺体萎缩呈相关关系的结论[OR=1.427,95%CI(0.927, 2.198),P=0.107;OR=0.711,95%CI(0.414, 1.220),P=0.216;OR=0.752,95%CI(0.427, 1.326),P=0.325]。

表2 CAG患者中医复合证型分布比较[例(%)]

表3 胃黏膜腺体萎缩患者中医证型单因素分析比较 N(%)

表4 胃黏膜腺体萎缩与中医证型相关性分析比较

2.4 胃黏膜IM与中医证型的相关性分析

2.4.1 单因素分析 依据胃黏膜是否存在IM,将402例患者分为IM组359例和非IM组43例。表5示,与非IM组比较,IM患者中医证型胃络瘀阻证比例较高,2组患者比较差异有统计学意义(P=0.048);中医证型肝胃气滞证、脾胃湿热证、肝胃郁热证、脾胃虚弱证、胃阴不足证在2组患者中所占比例差异无统计学意义(P=0.201,P=1.000,P=0.836,P=1.000,P=0.656)。

表5 胃黏膜IM患者中医证型单因素分析比较[例(%)]

2.4.2 相关性分析 以患者胃黏膜是否IM作为应变量,将单因素分析中P<0.10的变量(胃络瘀阻证)作为自变量,进行Logistic回归分析。表6示,中医证型胃络瘀阻证与胃黏膜是否发生IM呈正相关[OR=2.112,95%CI(1.032, 4.323),P=0.041]。

2.5 胃黏膜Dys与中医证型的相关性分析

2.5.1 单因素分析 依据胃黏膜是否存在Dys,将402例患者分为Dys组(N=112)和非Dys组(N=290)。表7示,中医证型脾胃虚弱证、胃络瘀阻证、脾胃湿热证、胃阴不足证在黏膜Dys组、非Dys组患者中所占比例差异有统计学意义(P<0.001,P<0.001,P=0.045,P=0.022);中医证型肝胃气滞证、肝胃郁热证在2组患者中所占比例差异无统计学意义(P=0.318,P=0.110)。

表6 胃黏膜IM与中医证型相关性分析比较

表7 胃黏膜Dys患者中医证型单因素分析[例(%)]

2.5.2 相关性分析 以胃黏膜是否Dys作为应变量,将单因素分析中P<0.10的变量(脾胃虚弱证、胃络瘀阻证、脾胃湿热证、胃阴不足证)作为自变量,进行Logistic回归分析。表8示,中医证型脾胃虚弱证、胃络瘀阻证与胃黏膜是否Dys呈正相关[OR=3.118,95%CI(1.785, 5.447),P<0.001;OR=5.487,95%CI(3.348, 8.994),P<0.001];目前尚不能得出脾胃湿热证、胃阴不足证与胃黏膜是否发生Dys呈相关关系的结论[OR=0.647,95%CI(0.391, 1.073),P=0.091;OR=0.555,95%CI(0.246, 1.251),P=0.156]。

表8 胃黏膜Dys与中医证型相关性分析比较

3 讨论

在“正常胃黏膜→非萎缩性胃炎→CAG、IM→Dys→胃癌”Correa模式中,CAG为胃癌前疾病之一[10],在此基础上伴发胃黏膜上皮Dys/上皮内瘤变则被视为癌前病变[11]。CAG临床表现缺乏特异性,临床诊断主要依赖电子内镜和病理组织学检查,且病理组织学检查是诊断CAG病情严重程度的金标准。既往研究显示,不同内镜表现及其病理严重程度与CAG临床症状之间无相关性[12],探索CAG胃黏膜病理变化相关影响因素,实现对CAG早发现、早诊断、早干预,对胃癌的预防及预后意义重大[13]。

中医学认为CAG病位在胃,与肝脾相关,其病因多与感受外邪、饮食不节、情志失调、脾胃虚弱等有关。目前,不同医家对CAG的病因病机虽各有认识,但基本认同本虚标实、虚实夹杂是CAG的主要病机[14]。本研究分析了CAG的中医证型分布规律,发现CAG患者中医证候多为复合、兼夹证型,其证型分布频次由高至低依次为脾胃虚弱证、肝胃气滞证、脾胃湿热证、胃络瘀阻证、肝胃郁热证和胃阴不足证。该结果提示,CAG以虚证及虚实夹杂证居多,虚实夹杂是CAG的基本病机,脾胃虚弱是CAG最主要的本虚病机。蔡悦青[15]、宗湘裕[16]等分别探讨了CAG的中医证型分布特点,均发现脾胃虚弱证在CAG患者中占比最高,与本研究结果一致。丁成华[17]等对122篇文献中CAG的病机与证候分布规律进行统计分析与归纳,发现CAG中医证候以脾胃虚弱所占比例最大,其次为肝胃不和证。该研究结果与本研究亦基本一致。赵晓丹[18]等分析了431例CAG患者的证型分布规律,研究结果显示CAG各证型出现频率由高至低依次为脾胃虚弱证、胃络瘀血证、肝胃气滞证、脾胃湿热证、肝胃郁热证和胃阴不足证。与本研究结果基本类同。本研究胃络瘀阻证所占比例相对较低,可能与纳入研究对象的病程长短及胃黏膜病理改变程度不同有关。

基于胃黏膜腺体的不同病理变化,本研究发现脾胃虚弱证、胃络瘀阻证在腺体萎缩者中所占比例相对较高,胃络瘀阻证在IM者中占比较高,脾胃虚弱证、胃络瘀阻证在黏膜Dys者中所占比例相对较高。通过Logistic回归进一步分析中医证型与胃黏膜病理变化的相关性,本研究发现中医证型胃络瘀阻证与腺体是否发生萎缩呈正相关,胃络瘀阻证与胃黏膜IM呈正相关,脾胃虚弱证、胃络瘀阻证与胃黏膜发生Dys呈正相关。该研究结果进一步说明,CAG胃黏膜病理演变与中医证型、中医病机间存在一定相关性,脾胃虚弱证、胃络瘀阻证与CAG的发生发展有着密切联系。有研究者[19]对CAG中医证型与胃镜、胃黏膜病理的相关性进行了探讨,发现CAG病理演变与中医证型有一定的相关性,其中血瘀与CAG的发生发展关系密切,是引发胃癌的重要环节。程若东等[20]以CAG伴胃黏膜Dys和/或IM患者为研究对象,研究发现胃黏膜腺体萎缩、IM与脾胃虚弱证相关性大,胃黏膜Dys与胃络瘀阻证相关性大。上述2项研究结果与本研究基本一致,说明CAG、癌前病变、胃癌病程漫长,病机演变虚实错杂,脾胃虚弱为重要的发病基础,胃络瘀阻是贯穿疾病始终的关键病理特征。

中医学认为“脾胃为后天之本,气血化生之源”,素体脾胃虚弱或饮食劳倦、情志刺激等致脾胃损伤,气血生化乏源,久则胃体失养、萎而不荣渐至黏膜腺体萎缩形成CAG。因此,脾胃虚弱是CAG的发病之本。胃为多气多血之腑,CAG迁延不愈,可由气及血、久病入络伤及胃络。如《临证指南医案·积聚》云:“初病在经,久病入络,以经主气,络主血。[21]”瘀血为病,气血运行不畅,经脉阻塞。积于胃腑,胃络瘀阻日久可渐渐形成有形之积,导致IM、Dys甚至胃癌的发生[22]。故血瘀是CAG较为关键的病理因素,胃络瘀阻证是本病常见的中医证型[23],也是重要的病机特征,贯穿于CAG及癌前病变的病变过程中。

本研究探讨了CAG中医证候分布与胃黏膜病理变化的相关性并存在以下不足之处:①本研究旨在从临床研究角度分析中医证型与胃黏膜病理变化的相关性,未对CAG中医证候形成的具体机制进行深入研究;②本研究仅为横断面研究,病例来源单一,纳入研究样本量有限,存在选择性偏倚的可能。因此,今后工作中应进行多中心、大样本的横断面研究与队列研究,以进一步验证CAG中医证候分布规律及与胃黏膜病理变化的相关性,更好地把握CAG的预后及转归,指导该病的辨证施治。

综上所述,CAG的中医证候多为复合、兼夹证型,病性虚实夹杂,且胃黏膜腺体萎缩、IM和Dys的病理变化与中医证型脾胃虚弱证、胃络瘀阻证间存在一定的相关性。本研究可为CAG中医证型的客观化研究提供循证医学依据,对CAG的干预、预后及胃癌的早期预防研究亦具有一定的参考意义。