TEG在慢性肾病患者中的临床应用

王一琳,陆金花,陈凤玲,殷 莺,黄 莺,尤 冰

(1.苏州大学附属第一医院血液透析中心,江苏 苏州 215006;2.苏州大学附属第一医院老年科,江苏 苏州 215006)

在我国,慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)的发病率高达10.8%,在全球发病率也是越来越高[1]。凝血异常在CKD患者中很常见,多表现为高凝状态或出血倾向,血栓或出血事件比一般人群更常见,严重影响患者生活质量及预后[2]。随着肾功能下降,心血管疾病(cardiovascular disease,CVD)发病率明显增加,CVD是影响CKD患者预后的重要因素[3]。Dubin等[4]发现CKD早期已出现一定程度的促凝血因子水平增高,因此监测及纠正凝血纤溶平衡紊乱对防治CKD患者CVD相关并发症有重要意义。临床上使用抗血小板药物来降低CKD患者严重心、脑血管事件的发生,但抗血小板药物的应用也增加CKD患者的出血风险,同时,部分CKD患者存在对抗血小板药物的抵抗,又增加了血栓风险。因此,本研究利用血栓弹力图(thromboelastography, TEG)探讨CKD患者凝血功能的改变, 为CKD患者是否需要服用抗血小板药物以及如何调整提供新的依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选取2018年2月—2020年10月在苏州大学附属第一医院住院治疗的CKD患者273 例,年龄18~96 岁, 平均年龄(77.58±14.10)岁,其中男197 例,女76 例。纳入标准:(1)存在肾脏损伤(病理学检查、影像学检查、血/尿成分异常)≥3 个月;(2)未接受血液透析或腹膜透析。排除标准:(1)大量蛋白尿表现为肾病综合征CKD患者;(2)伴肿瘤、肝硬化及严重感染者;(3)存在先天凝血功能紊乱,或检测前已经接受抗凝治疗者。对其中的102 例高血压和/或2型糖尿病的患者给予抗血小板治疗,其中单纯服用拜阿司匹林100 mg患者12 例,单纯服用氯吡格雷75 mg患者90 例。

1.2 分组 按照简化的MDRD公式计算各研究对象的肾小球滤过率(estimated glomerular filtration rate, eGFR)。依据K/DOQ1指南的分期标准,将273 例研究对象按照eGFR分为5组,即CKD1期组[eGFR≥90 mL/(min·1.73 m2)]54 例;CKD2期组[eGFR:60~89 mL/(min·1.73 m2)]136 例;CKD3期组[eGFR:30~59 mL/(min·1.73 m2)]53 例;CKD4期组[eGFR:15~29 mL/(min·1.73 m2)]15 例;CKD5期组[eGFR:<15 mL/(min·1.73 m2)]15 例。

抗血小板药物治疗组按eGFR分为2组,即eGFR正常组[eGFR≥90 mL/(min·1.73 m2)]和eGFR低下组[eGFR<90 mL/(min·1.73 m2)]。

1.3 方法 所有患者均于住院次日清晨空腹采静脉血检测血常规、肝肾功能、超敏C反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein, hsCRP)、凝血常规、TEG等指标。使用TEG5000血栓弹力图仪(美国Haemoscope公司)检测TEG,其指标包括:(1)反应时间(R),代表凝血因子激活到形成纤维蛋白所需的时间,评价的是凝血因子功能。(2)凝血形成时间(K):评估初始血凝块形成至血凝块达到某一强度(振幅为20 mm)所需时间,主要反映纤维蛋白原的功能和水平。(3)夹角(Angle):指血凝块形成点到描记图最大的曲线弧度作切线与水平线的夹角,评估纤维蛋白形成及相互联结(凝块加固)的速度,反映纤维蛋白原功能。(4)最大振幅(MA):是纤维蛋白和血小板通过GPⅡb/Ⅲa受体结合,表现了纤维蛋白/血小板凝块的最大强度。这里同样纤维蛋白(20%)和血小板(80%)都有参与,但主要反映的是血小板的聚集功能。(5)LY30:最大振幅后30 min的振幅衰减率。这表现了血液溶解的程度。(6)综合凝血指数(clot index,CI),由R值、K值、MA结合推算所得。(7)花生四烯酸(AA)途径诱导的血小板聚集抑制率:AA诱导的血小板聚集抑制率<50%,提示“阿司匹林抵抗”。(8)二磷酸腺苷(ADP)途径诱导的血小板聚集抑制率:ADP诱导的血小板聚集抑制率<50%,提示“氯吡格雷抵抗”。

1.4 统计学处理 采用SPSS 21.0进行数据处理。符合正态分布及方差齐性的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用方差分析(ANOVA),两两比较采用LSD检验;不符合正态分布及方差齐性的计量资料组间比较采用非参数秩和检验。符合双变量正态分布的资料采用Pearson相关分析,不符合则采用Spearman秩相关。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 5组基础资料比较 CKD各组性别构成、平均年龄差异无统计学意义(P>0.05);本研究根据eGFR分组,因此在肾功能指标方面从CKD1期组到CKD5期组血清肌酐(Scr)呈逐级上升趋势,eGFR呈逐步降低趋势,且各组间差异均有统计学意义(P<0.01)。(表1)

表1 5组基础资料比较

2.2 5组血常规、肝功能等结果比较 由于CKD4、5期两组存在不同程度肾性贫血,CKD4期组血红蛋白较CKD3期组下降(P<0.05),CKD5期组血红蛋白、白蛋白较CKD1-4期组明显降低,差异有统计学意义(P<0.01),CKD5期组血小板较CKD1-3期组明显降低,差异有统计学意义(P<0.01),hsCRP随着肾功能下降逐步升高,CKD4-5期组较CKD1-3期组明显升高,差异具有统计学意义(P<0.01),白细胞计数各组间差异无统计学意义(P>0.05)。(表2)

表2 5组血常规、肝功能结果比较(±s)

表2 5组血常规、肝功能结果比较(±s)

注:与CKD1期组比,*P<0.05;与CKD2期组比,#P<0.05;与CKD3期组比,★P<0.05;与CKD4期组比,◆P<0.05。

分组 n 白细胞(×109/L) 血红蛋白(g/L) 血小板(×109/L) hsCRP(mg/dL) 白蛋白(g/L)CKD1期组 54 5.5±1.8 124.1±18.6 177.6±51.1 3.8±4.7 39.3±3.7 CKD2期组 136 6.4±2.1* 125.7±18.1 179.9±50.2 5.3±4.4 39.2±4.6 CKD3期组 53 6.1±2.3 129.2±17.0 176.0±84.5 5.7±5.4* 37.9±4.9 CKD4期组 15 5.9±1.7 118.1±22.3★ 152.5±81.8 8.6±4.5*#★ 38.6±5.2 CKD5期组 15 5.4±1.5 93.4±12.2*#★◆ 121.5±44.7*#★ 10.0±4.9*#★ 34.1±4.2*#★◆P 0.05 <0.001 0.006 0.000 0.001

2.3 5组常规凝血指标比较 CKD4期组Fbg水平较CKD1-3期组升高,差异具有统计学意义(P<0.05),CKD5期组Fbg水平较CKD1-3期组明显升高,差异具有统计学意义(P<0.01),血浆活化部分凝血酶原时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血时间(TT)、国际标准化比值(INR)、抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)五组间差异无统计学意义(P>0.05)。(表3)

表3 5组常规凝血指标比较(±s)

表3 5组常规凝血指标比较(±s)

注:与CKD1期组比,*P<0.05;与CKD2期组比,#P<0.05;与CKD3期组比,★P<0.05;与CKD4期组比,◆P<0.05。

分组 n APTT(s) PT(s) TT(s) Fbg(g/L) INR ATⅢ(%)CKD1期组 54 28.8±4.1 12.0±1.5 19.8±4.2 3.0±1.7 1.0±0.2 91.1±15.4 CKD2期组 136 29.2±5.8 12.2±1.5 19.1±1.9 2.9±0.9 1.1±0.1 87.3±14.9 CKD3期组 53 30.5±11.1 12.5±1.9 19.0±2.3 2.9±1.1 1.1±0.3 85.7±18.9 CKD4期组 15 28.4±10.2 12.8±1.1 19.4±2.9 3.7±1.4*#★ 1.1±0.1 88.9±24.2 CKD5期组 15 33.7±14.1 12.9±1.6 21.1±9.8 4.3±1.8*#★ 1.1±0.1 91.2±13.7 P 0.189 0.126 0.170 <0.001 0.051 0.438

2.4 5组血栓弹力图指标比较 各组的R、K、Angle、MA、CI值之间相比差异均有统计学意义(P<0.05)。CKD4-5期组R、K值均低于CKD1-3期组(P<0.05),Angle、MA、CI值均高于CKD1-3期组,差异有统计学意义(P<0.01)。各组间LY30差异无统计学意义(P>0.05)。(表4)

表4 5组血栓弹力图指标比较(±s)

表4 5组血栓弹力图指标比较(±s)

注:与CKD1期组比,*P<0.05;与CKD2期组比,#P<0.05;与CKD3期组比,★P<0.05;与CKD4期组比,◆P<0.05。

分组 n R(min) K(min) Angle(°) MA(mm) LY30(%) CI CKD1期组 54 6.3±1.8 1.6±0.5 72.0±4.6 61.2±5.6 0.3±0.7 0.5±1.9 CKD2期组 136 5.8±1.5* 1.6±0.5 72.6±4.2 60.2±6.9 0.2±0.5 0.8±1.6 CKD3期组 53 5.6±1.1* 1.5±0.3 72.6±5.0 62.9±5.5# 0.2±0.4 1.0±2.1 CKD4期组 15 5.3±1.1* 1.3±0.3*# 75.2±3.9*#★ 64.4±4.6# 0.2±0.5 1.4±2.2 CKD5期组 15 4.9±0.9*# 1.0±0.3*#★ 76.2±3.5*#★ 67.4±5.2*#★ 0.1±0.4 2.1±2.2*#★P 0.031 <0.001 0.004 <0.001 0.951 0.031

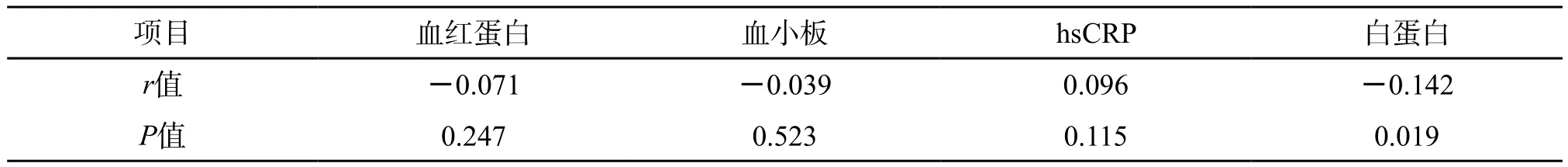

2.5 eGFR与常规指标的相关性分析 CKD患者中进行eGFR与各项常规指标的相关性分析,结果显示hsCRP与eGFR呈负相关(P<0.05),血红蛋白、血小板、白蛋白与eGFR呈正相关(P<0.05)。(表5)

表5 eGFR与常规指标的相关性分析

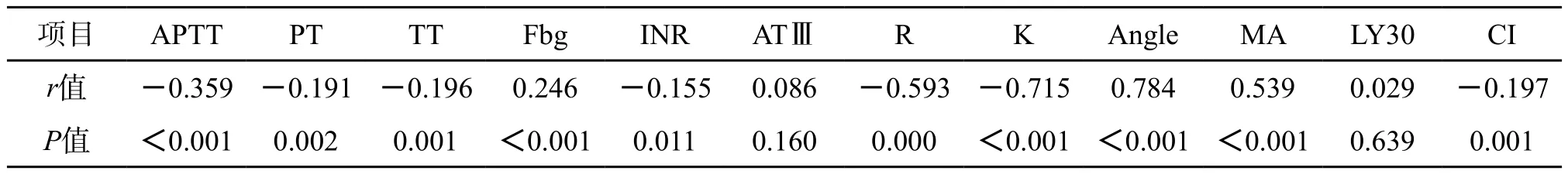

2.6 eGFR与凝血指标的相关性分析 CKD患者中进行eGFR与凝血功能及TEG指标的相关性分析,结果显示PT、Fbg、INR、Angel、MA和CI值与eGFR呈负相关(P<0.05),R、K与eGFR呈正相关(P<0.05)。(表6)

表6 eGFR与凝血指标的相关性分析

2.7 CI与常规指标的相关性分析 CKD4-5期的CI显著升高,为明确影响CI水平升高的相关因素,进行相关分析发现:白蛋白与CI负相关(P<0.05),其它指标与CI无明显相关性。(表7)

表7 CI与常规指标的相关性分析

2.8 CI与凝血指标的相关性分析 CI与凝血指标进行相关分析发现:CI与APTT、PT、TT、INR、R、K负相关,与Fbg、Angel、MA正相关(P<0.01),其它指标与CI无明显相关性。(表8)

表8 CI与凝血指标的相关性分析

2.9 血小板抑制率分析 对服用阿司匹林及氯吡格雷的患者进行一般资料分析发现,eGFR正常组与eGFR低下组在男女比例及年龄分布上两组差异无统计学意义(P>0.05)。单纯服用阿司匹林患者中eGFR正常组及eGFR低下组之间AA途径诱导的抑制率差异无统计学意义[(55.7±33.5)% vs(50.3±47.4)%,P>0.05],而单纯服用氯吡格雷患者中eGFR正常组ADP途径诱导的抑制率高于eGFR低下组[(58.4±26.3)% vs (39.4±25.0)%,P<0.01]。(表9)

表9 血小板抑制率分析

3 讨论

CKD患者普通存在凝血纤溶平衡紊乱,与健康人群相比,CKD患者凝血过程主要表现为血栓形成延迟、血栓强度增加、纤维降解减少。同时,大量研究也证实抗血小板、抗凝、促纤溶治疗可以有效改善肾功能和减少蛋白尿,因此纠正凝血纤溶平衡紊乱对CKD的防治至关重要[4-5]。

本研究发现,随着肾功能的下降,CKD5期血红蛋白、血小板计数、白蛋白比CKD1-4期明显降低,相关性分析显示白蛋白与eGFR正相关(P<0.05),与CI负相关(P<0.05),随着CKD患者肾功能减退,患者白蛋白降低,出现高凝状态,因此控制CKD患者蛋白尿、加强饮食指导及营养支持,纠正低蛋白血症可以改善患者高凝状态。

本研究发现,hsCRP随着肾功能下降逐步升高,相关性统计发现hsCRP与eGFR呈负相关。这与国内外诸多研究一致[6-7]。Gupta等[7]研究发现慢性肾功能不全患者GFR下降与白介素、肿瘤坏死因子、hsCRP、Fbg等炎症指标呈负相关。CKD患者普遍存在各种炎性介质水平的变化,炎症因子可以激活促凝因子,从而导致凝血因子水平升高[8]。

本研究发现,APTT、PT、TT、INR、ATⅢ五组间差异无统计学意义(P>0.05),提示APTT、PT等作为传统的凝血指标,敏感性较差,不能反映CKD早期患者的血凝状态。CKD4-5期组血浆Fbg水平较CKD1-3期组明显升高,相关性分析显示Fbg与eGFR呈显著负相关,提示血浆高Fbg水平参与并加速了CKD的进展。本研究发现Fbg与CI呈正相关,提示高Fbg水平参与了CKD患者的高凝状态,与Nunns等[9]研究发现一致。席春生等[10]在大鼠肾小球纤维蛋白沉积对肾脏炎症反应的研究中发现,使用纤溶酶原激活剂减少纤维蛋白沉积的同时能减轻肾脏的炎症反应,因此对高纤维蛋白原血症的临床治疗研究有助于纠正患者高凝状态。

TEG通过描记全血血凝块形成的速度和强度,动态反映血块形成的全过程。本研究显示,CKD5组间的R、K、Angle、MA、CI值之间相比差异均有统计学意义(P<0.05),提示TEG对于CKD凝血状态的测定比传统凝血指标更敏感、准确、全面。本研究中,CKD4-5期组R、K值均低于CKD1-3期组,Angle、MA、CI值均高于CKD1-3期组。R值缩短表明CKD患者体内高凝状态的相对存在,K值缩短、Angle增高提示纤维蛋白活性增强,MA值升高,提示血小板活性增强。因此,本研究提示CKD4-5期组患者血液呈现高凝状态。同时,相关分析显示Angel、MA和CI值与eGFR呈负相关(P<0.05),R、K与eGFR呈正相关(P<0.05),表明随着肾功能恶化,CKD患者高凝程度增强。与国内外很多研究一致[11-12]。原因考虑是随着CKD进展,肾脏排泄功能下降,促凝物质清除减少,纤溶亢进,同时肾功能减退,电解质、酸碱平衡紊乱间接影响了凝血酶活性,导致体内高凝状态[4]。有研究[6]发现CKD患者较健康人群LY30降低,本研究中LY30各期虽逐步降低,但差异无统计学意义(P>0.05),仍需进一步扩大样本量以分析研究。

同时本研究选取了其中的102 例高血压和/或2型糖尿病的患者给予抗血小板治疗,发现单纯服用阿司匹林eGFR正常组及eGFR低下组之间AA途径诱导的抑制率差异无统计学意义(P>0.05),而单纯服用氯吡格雷eGFR低下组ADP途径诱导的抑制率显著低于eGFR正常组(P<0.05),提示eGFR正常患者使用阿司匹林或氯吡格雷抗血小板治疗敏感性无差异,但在eGFR低下的CKD患者中氯吡格雷不敏感比例要多于阿司匹林。我们知道抑制率过高可能会引起血栓事件,抑制率过低说明患者对药物不敏感,存在药物抵抗现象,临床原因考虑与药物的剂量,药物的相互作用及遗传因素有关[13-15]。因此,本研究提示服用氯吡格雷的CKD患者可能需要行TEG检测,如存在抑制率过低,需考虑加量或选用其他替代药物。

TEG虽然具备很多超越凝血常规的优势,但也存在一定的缺陷,如TEG中MA异常代表血小板或Fbg异常,但其可能是质或量缺陷,TEG无法鉴别,仍需通过常规凝血四项(PT、APTT、Fbg、TT)检测予以明确。因此,结合我们常规的凝血功能检测以及TEG等多种检查方法从而更好地评价CKD患者体内凝血功能状态,为临床治疗提供更加准确的实验室依据。

综上所述,随着肾功能恶化,CKD患者的血液呈现高凝状态,纠正低蛋白血症、减轻炎症反应、纠正高纤维蛋白原血症等有助于改善患者高凝状态。临床上我们又碰到很多CKD患者出血等情况,因此凝血常规以及TEG等检测方法有效结合,可以更灵敏、更准确地评估CKD患者的凝血功能,可以更安全地评估抗血小板药物的疗效以调整用药,从而防止出血与血栓并发症的发生,减少心、脑血管不良事件发生率与病死率,提高CKD患者生存率及生活质量。