健康中国行动背景下我国青少年体育生活化促进方略探究

李佳川 吴 珣 魏 瑶 肖谋文

(1.湖南理工学院 体育学院,湖南 岳阳 414006;2.邵阳学院 体育学院,湖南 邵阳 422000)

2016年,党中央和国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》,我国各地积极开展全民健身活动,以提倡积极健康的生活方式。纲要指出要实施青少年体育活动促进计划,培育青少年体育爱好等。[1]2019年《国务院关于实施健康中国行动的意见》的颁布,进一步推进健康中国行动和改善全民健康体质的措施得到落实。意见的主要任务之一是在中小学实施健康促进行动,其中包括动员家庭、学校和社会共同维护中小学生身心健康。[2]促进青少年身心健康发展的方式有很多,体育锻炼是有效途径之一。当体育活动成为青少年日常生活的重要内容时,体育作为一种积极健康的生活方式,有利于对健康影响因素实施全方位干预。体育生活化这一社会现象,实质上是人们生活方式在层次上的跃迁和更替。[3]在我国,体育生活化是实现终身体育目标的基本条件,也是实施全民健身计划的核心问题。[4]

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以我国初一至高三的青少年体育生活化现状及促进策略为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过在中国知网、维普网和万方数据库等搜索“健康中国”、“体育生活化”、“青少年体育生活化”、“体育与健康促进”等关键词,下载并整理大量体育生活化与健康相关文献、资料和书籍,了解相关概念及理论,为论文提供理论支撑。

1.2.2 问卷调查法

在全国范围内随机共发放问卷350份,回收问卷333份,删除部分做答时间较低或规律性做答的无效问卷后,回收有效数量共计314份,有效回收率为94.3%。表1显示了研究对象的详细分布情况。

1.2.3 数理统计法

将调查问卷收集整理后,统计有效数据,根据社会调查统计的原理和基本方法,使用Microsoft Excel软件进行数据统计和分析,参考所收集的相关文献,并将论文的研究要求结合查看,对分析结果进行讨论,得出结论。

2 研究结果与分析

2.1 我国青少年体育生活化现状分析

2.1.1 青少年体育生活化的测量性指标分析

青少年体育生活的测量性指标主要包括三个方面:平均每周锻炼次数;每次体育运动持续时间;体育活动强度等级。这三个方面可以直观地体现青少年体育生活化现状。如表2所示,接受调查的青少年平均每周体育锻炼次数是2-3次,每周体育锻炼次数保持在0-1次的人数占10.2%,保持在2-3次的人数占66.2%,保持在4次以上的人数占比19.1%,不固定锻炼次数的人数占比4.5%。数据可以说明,青少年普遍每周进行的体育锻炼频率较高。

表2 青少年平均每周体育锻炼次数 (n=314)

如表3所示,被调查青少年平均每次体育锻炼的时间基本上都超过15分钟,其中每次进行体育锻炼时长在16-30分钟的人数最高,占比58.0%,体育锻炼时长在31-60分钟的次多,占比30.9%,锻炼时间15分钟及以下和1小时以上较少,分别占8.3%和2.9%。数据可以说明,青少年每次进行的体育锻炼时间基本处于中等水平。

表3 青少年平均每次体育锻炼时间 (n=314)

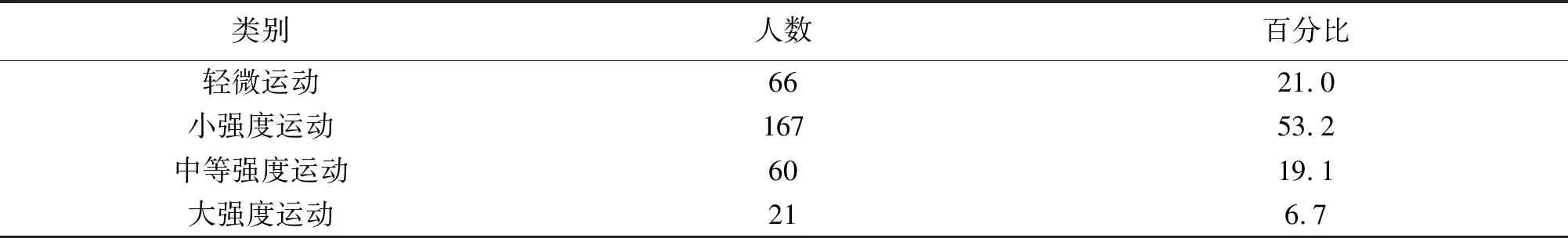

如表4所示,有一半被调查的青少年的体育活动强度等级是小强度运动,轻微运动占比21.0%,中等强度运动占比19.1%,大强度运动的人最少,占6.7%。数据可以说明,青少年参与的体育活动强度等级较小。

表4 青少年体育活动强度等级 (n=314)

2.1.2 青少年体育生活化的活动形式分析

1)青少年体育锻炼的时间选择分析

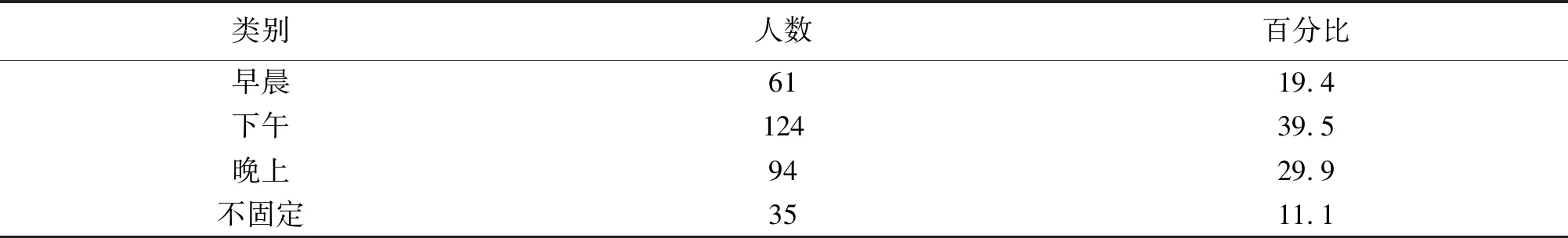

如表5所示,多数青少年喜欢在下午进行体育锻炼,占比为39.5%,在晚上进行体育锻炼的人数次之,占比29.9%,体育锻炼时间在早晨和不固定的人数分别占比19.4%和11.1%。说明青少年进行体育活动的时间在人群中分布比较均匀。

表5 青少年体育锻炼时间 (n=314)

2)青少年体育锻炼的项目选择分析

如表6所示,在列出的项目中,选择散步的人员数目居于第一位,在314份有效问卷里,有189人选择散步,平均选择系数为2.86,可见散步这类体育锻炼最受青少年的欢迎;平均选择系数在1.00以上的有跑步、骑自行车、广播操、瑜伽、篮球、跳绳、乒乓球、羽毛球八个项目,八个项目的平均选择系数为2.62、1.73、1.41、1.35、1.29、1.29、1.14 、1.03。

表6 青少年体育锻炼时间 (n=314)

3)青少年体育锻炼的场所选择分析

如表7所示,大部分人选择在室外运动,314份有效问卷中,选择公共免费体育场所的人数最多,有205人,平均选择系数为1.86;平均选择系数在1.00以上的还有校内体育场所和街道、小区空地两种场所,两种场所的平均选择系数为1.57、1.44。说明青少年更倾向于在免费的场地运动,包括有公共免费体育场所、校内体育场所和街道、小区空地。

表7 青少年体育锻炼场所 (n=314)

4)青少年体育锻炼的方式选择分析

如表8所示,大部分青少年和同学朋友一起体育锻炼,314份有效问卷中,与同学朋友一起体育锻炼的人数最多,有226人,平均选择系数为1.82;与家人一起体育锻炼的人数次多,有171人,平均选择系数为1.38。说明青少年体育锻炼的独立性、组织性更低,更倾向于他人陪伴进行体育锻炼。

表8 青少年体育锻炼方式(n=314)

2.1.3 青少年参加体育锻炼的动机与体验分析

1)青少年参加体育锻炼的动机分析

如表9所示,青少年选择缓解压力、宣泄情绪为体育锻炼的动机的平均系数最高,说明青少年会通过运动的方式减缓自己平时的压力,是种积极的宣泄方式。也有155名青少年的运动动机包含了丰富课余生活,体育锻炼可以充实青少年的日常生活,减弱学习带来的枯燥乏味。314份有效问卷中,平均选择系数在1.00以上的有个人生活习惯、强身健体、预防疾病和减肥塑形三种动机,三种动机的平均选择系数为1.73、1.46、1.22。

表9 青少年参加体育锻炼的动机(n=314)

2)青少年参加体育锻炼后的感受分析

如表10所示,青少年在运动后的整体积极感受要比消极体验大,其中有6个的平均选择系数大于1.00。这6个选项分别为生活充实、压力释放、睡眠改善、体质增强、心情愉悦和体型改善,其平均选择系数为2.24、2.18、2.01、1.45、1.45和1.38。综合分析发现,青少年在体育锻炼后心理品质得到上升,其次是物理体验。说明体育锻炼对青少年的身心健康是很重要的。

表10 青少年参加体育锻炼后的感受(n=314)

3)青少年不参加体育锻炼的原因分析

如表11所示,青少年不进行体育锻炼的主要原因是课余时间少,平均系数为2.08。其他平均选择系数在1.00以上的有5项:个人惰性,平均选择系数为1.85;场地不方便,平均选择系数为1.46;没有运动同伴,平均选择系数为1.42;没有体育设施,平均选择系数为1.33;对体育锻炼没兴趣,平均选择系数为1.15。综合分析发现,青少年不进行体育锻炼有内在和外在两大原因,内因主要包括个人惰性和对体育锻炼不感兴趣,外因主要包括课余时间少,设施及场地不支持体育锻炼。总体来看,外在原因占比大于内在原因。

表11 青少年不参加体育锻炼的原因(n=314)

2.2 促进我国青少年体育生活化的对策与措施

2.2.1 强化主导因素的作用

1)丰富体育知识,增强体育意识

如表12所示,越符合表示掌握的体育知识越丰富,其累计百分比,有40.8%的青少年认为自己所具有的体育知识较丰富,其中认为自己掌握的体育知识比较多的有35.0%。由此看来,青少年体育知识掌握得还不够。体育是每个人充分发展其人格的必要途径,青少年的发展离不开体育锻炼,更离不开体育生活化理念的引导。[5]青少年需要拓宽体育知识,树立正确的健康价值理念。健康信念模型的观点认为人们一般不会主动进行体育活动,除非他们具备了一定水平的活动动机和活动知识。[6]青少年在成长期充满探索欲和好奇欲,在运动过程中会通过对一些体育项目的尝试锻炼,根据自己的兴趣喜好选择运动方式,从而挖掘自身运动潜能,形成余暇生活方式。

表12 青少年具有体育知识的程度(n=314)

2)激发体育兴趣,推动体育运动

如表13所示,越符合表示体育兴趣越浓厚,累计百分比,有40.1%的青少年认为自己体育兴趣浓厚,其中认为自己具有的体育兴趣比较浓厚的有35.4%。总体来看,青少年对体育锻炼的兴趣还是比较高的。将体育活动与人们的日常生活相结合是体育生活化理念付诸实践的主要途径,人们通过在体育活动中的过程参与可以对其自身的精神和心理造成积极影响。[7]当青少年通过对体育运动的深入了解或掌握,获得成功经历的“体验化”时,会增强实现个人目标的自信心,从而哺育对更高成功的向往,激发学生的体育成就动机,推动青少年进行体育学习和锻炼。

表13 青少年对体育兴趣浓厚程度(n=314)

2.2.2 重视客观环境因素

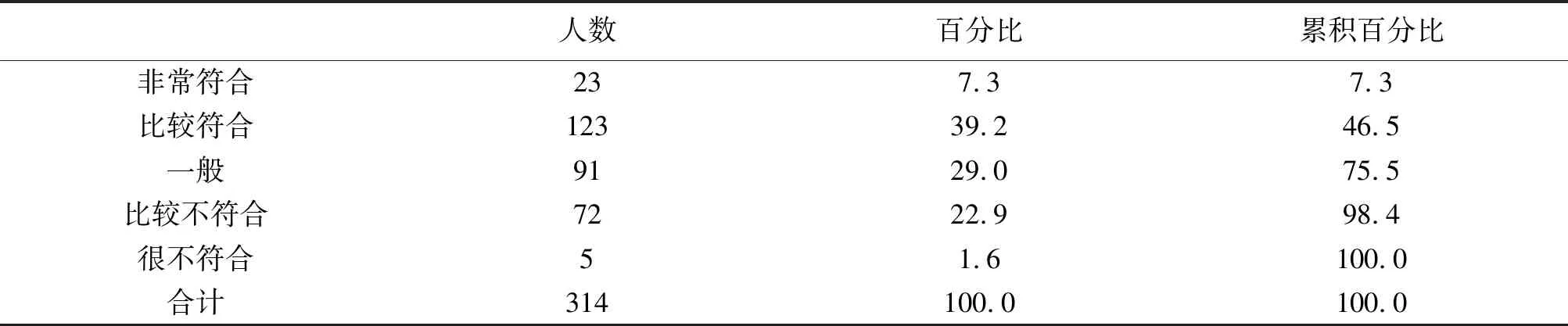

1)营造积极健康的家庭体育环境

如表14所示,越符合表示家庭对体育锻炼越重视,家庭带来的影响程度更大。累计百分比,有46.5%的青少年认为自己家庭中体育锻炼重视程度高,重视程度很低的仅有1.6%。总体来看,父母对青少年养成体育锻炼习惯的影响很大。家庭影响青少年体育参与机制的模型很多。其中,家庭影响模型认为社会背景和更专业的父母在影响年轻人采取积极的生活方式上具有重要作用。[8]家庭动力模型认为青少年与其双亲的体育动机和体育行为是相互影响的。[9]Yang等人通过一项为期12年的随访研究,证明父母的心理活动、社会经济地位和教育是青少年体育活动和运动的预测因素。[10]青少年能直接感受到家庭成员对体育参与是否重视的家庭生活环境,从而直接或间接地使青少年受到家庭生活环境的影响,例如青少年进行体育参与的动机会受父母的体育信念的影响,青少年在体育参与中的认知和情感反应也会受到父母的体育情感影响。青少年阶段是模仿性最强的时期,当青少年重复对父母或家庭其他成员的体育行为进行模仿时,长久以来会形成体育参与习惯,结合体育知识的学习与体育技能的成熟,运动技能水平将持续提高,运动过程中的欣快感将增加运动的目标定向,从而形成运动的动态循环系统,促使青少年将体育运动变成生活中的重要组成部分。

表14 家庭因素的影响程度(n=314)

2)营造以生活化为目标的学校体育环境

如表15所示,越符合表示学校对体育锻炼越重视,学校带来的影响程度更大。累计百分比,有41.1%的青少年认为自己学校中体育锻炼重视程度高。由此来看,学校对青少年养成体育锻炼的习惯影响也不可忽视。德国学者哈贝马斯的“生活世界”理论,分析了“学校体育生活化”的具体指向与现实路向,认为学校体育生活化至少表现在三个维度:文化、社会和个性。[11]在实现体育生活化的道路上,学校应首先做好体育教学,厘清学校主要教学任务,传授学生体育健康知识与技能,包括各类常识和健康知识。体育教师通过趣味化教学指导青少年开展科学锻炼和科学运动,增强他们对体育锻炼的热情。其次,在青少年参加体育活动的过程中增强了其规则意识的养成,从而促进了青少年的社会化进程,提高青少年参与体育锻炼的自觉性和主动性,形成以生活化为目标的体育锻炼习惯,最终实现体育生活化的目标。学校体育教学不仅要进行广泛式教学,也要实施个性化教学,根据青少年的体育兴趣及个性进行施教,最大限度地发挥青少年的自主性,通过个性化的运动技能实现他人认同及自我认同。

表15 学校因素的影响程度(n=314)

3)优化体育社会环境,促进青少年体育生活化

如表16所示,越符合表示社会环境对体育锻炼越重视,社会环境带来的影响程度更大。累计百分比,有42.0%的青少年认为自己周围环境中体育锻炼重视程度在较高水平以上。由此来看,周围环境对青少年养成体育锻炼的习惯有一定程度的影响。随着我国城市化的进程,我国呈现出社区人文环境滞后于建筑环境的问题。[12]并且我国青少年体育健身社会生态环境总体状况一般,体育健身的环境发展呈非平衡状态。[13]社会环境和青少年开展体育活动有着密切的联系,从设施配置、体质监测和新媒体宣传等方面优化体育社会环境,有助于促进我国青少年地体育生活化。例如合理规划公共体育场馆和设施,增加适龄于青少年的具有挑战性和趣味性的体育娱乐设施配置;加快开展多学科交叉研究,探索多维度的指标评价体系,打造适合青少年的体质健康监测体系;多角度、多手段、多样性的开展新媒体宣传,促进正能量传播,引导青少年广泛参与体育活动。

表16 环境因素的影响程度(n=314)

3 结论与建议

3.1 结论

1)青少年每周平均体育锻炼次数是2-3次,平均每次体育锻炼的时间基本上都超过15分钟,其中每次体育时间16-30分钟的人数最多,体育活动强度等级半数为小强度运动。

2)青少年最喜欢的体育运动是散步,最喜欢去的是公共免费体育场所,多数青少年喜欢在下午进行体育锻炼,青少年与同学朋友一起体育锻炼的居多。

3)青少年会通过运动的方式减缓自己平时学习的压力,宣泄情绪,在体育锻炼后感受整体积极体验大于消极体验。青少年不参与体育锻炼大部分是受客观因素的影响,例如课余时间少和场地不方便。

4)影响青少年体育锻炼的因素主要有两种,分别是主观因素和客观因素。主观因素包含体育知识和体育兴趣。客观因素包含家庭因素、学校因素和环境因素。青少年的体育意识有待加强,主观能动性有待激发;受家庭体育环境的影响,体育习惯有待养成;青少年在学校缺乏丰富多样的趣味性体育活动;体育社会环境有待优化。

3.2 建议

1)强化青少年主导因素的作用,转变自身的健康价值观念,让青少年认识到体育生活化是促进青少年身心健康的积极手段,用正确的价值理念引导青少年的体育实践,丰富体育知识结构,增强体育意识,提高体育文化素养。

2)充分发挥青少年的主观能动作用,通过对体育知识与技能的深入了解和掌握,激发青少年的体育锻炼兴趣,确立科学的锻炼目标,制定循序渐进的锻炼计划,进而培养科学的体育锻炼习惯,促进青少年的体育生活化。

3)家庭是培养青少年体育生活化的摇篮,良好的家庭体育环境有助于青少年从小培养体育兴趣,接受积极健康的体育思想,端正对体育锻炼的认识。家庭成员的体育动机及行为能直接或间接的影响青少年的体育生活化习惯,因此需要营造积极健康的家庭体育环境。

4)学校是影响青少年体育生活化的重要场所,学校要营造以生活化为目标的学校体育环境,为促进青少年的体育生活化创设条件,提高学校体育教学质量,增强青少年规则意识的养成,实施个性化教学,最大限度地发挥青少年的自主性。

5)促进青少年体育生活化还需要社会环境的努力,在公共体育场所可增设适宜于青少年富有挑战性与趣味性的体育娱乐设施配置,加快研究多学科交叉的青少年指标评价体系和体质健康监测体系,多角度、多手段、多样性的开展新媒体宣传,引导青少年广泛参与体育活动。