逻:用于表示以自然天险为边境的界碑

李炳海

[摘 要]《大唐西域记》汉译地名出现的逻字,一方面是西域语的音译,具有标音作用;另一方面,又包含意译因素,表示名称所指对象,处于自然天险的边缘,以高山大川等作为边界。这类名称涉及作为边界的西域邦国、城邑、山水,集中分布在南亚次大陆北端,以古代北印度、覩货逻故地居多。作为邦国、城邑、山水、边境的天险有葱岭、印度河、喜马拉雅山等,都是高山巨川。书中的逻字暗含边缘、遮拦两种意义,在词语义项演变链条中处于重要环节。

[关键词]《大唐西域记》 逻字 自然天险 边境

唐代玄奘、辩机所著的《大唐西域记》出现数量众多的地名,在对这些地名进行汉译过程中出现一个奇怪的现象,对于西域语的一个相同音节,用作标音的汉字大量使用罗字,间或也用逻字。为什么所用汉字没有采用整齐划一的方式,而是兼用两个读音相同的汉字,这确实是一个值得深入探讨的问题。罗和逻的汉语读音相同,汉译过程中与它们相对应的西域语的音节也相同,因此,仅仅从音译的角度进行考察,无法对上述现象作出合理的解释,有必要深入到意译层面,从个案切入加以梳理。

一、带有逻字的汉译邦国名称

《大唐西域记》带有逻字的邦国汉译名称共7例,根据逻字在汉译名称中所处的位置,可以划分为两种类型:一种是汉译邦国名称缀以逻字;另一种是把逻字嵌入名称的中间。

(一)缀以逻字的邦国名称

《大唐西域记》缀以逻字的汉译邦国名称共3例,依次是覩货逻国、健驮逻国、垩醯掣口旦逻国,试分别加以论述。

1.覩货逻国

《大唐西域记》卷一有如下记载:

出铁门至覩货逻国(旧曰吐火罗国,讹也。)故地,南北千余里,东西三千余里。东扼葱岭,西接波刺斯,南大雪山,北据铁门,缚刍大河中境西流。[1]100

文本对覩货逻国故地所处方位的叙述颇为具体,其中涉及的山川有葱岭、大雪山、铁门、缚刍河。首先提到的是铁门,这个邦国“北据铁门”,在铁门之南。“覩货逻国”前边的条目就是铁门,其中写道:

铁门者左右带山,山极峭峻,虽有狭径,加之险阻,两傍石壁,其色如铁。既设门扉,又以铁锢,多有铁铃,悬诸户扇,遂以为名。[1]98

铁门故址在乌兹别克斯坦南部杰尔宾特西,那里地势险要,高山峡谷间有一条狭窄的通道。铁门既是天然的地理分界带,又是古代中亚南北交通所经之处,设有关卡。铁门还是当时政治地理的边界,《大唐西域》校注称:

铁门被西突厥国视为汗国之西界,这与玄奘的记载可以相印证。玄奘指出铁门以南为覩货逻境,由此可以推断,公元580年以后铁门先是西突厥与嚈哒,后是西突厥与寄多罗的分界。[1]99

铁门不但是自然地理的分界,而且是政治地理的邦国边界。覩货逻国位于铁门南,是与自然地理分界相邻,北部以高山峡谷为依托。

覩货逻国东扼葱岭,《隋书·西域传》记载:“吐火罗国,都葱岭西五百里,与挹怛杂居。”[2]1853吐火罗即覩货逻,葱岭指帕米尔地区,是中亚和西亚之间的天然分界,那里险要地形使其成为古代西域交通的最大障碍。《水经注》卷二引《凉土异物志》称:“葱岭之水分流东西。西入大海,东为河源。”[3]15葱岭是名副其实的分水岭。葱岭以东,水皆东流;葱岭以西,水皆西流,覩货逻国东扼葱岭,是以自然地理的分界地带为东部屏障。

覩货逻国既是“缚刍大河中境西流”,缚刍河指阿姆河,系古代著名的大河,也是天然的地理分界线,它从东到西贯穿这个邦国的中部地区。覩货逻国南边是大雪山,既然这个邦国的疆域已经包括阿姆河南岸,因此,大雪山指的应是兴都库什山脉,这个常年积雪的山脉也是天然的地理分界带。

综上所述,覩货逻东、南、北边境的葱岭、兴都库什山、铁门,都因地势险要而成为天然的地理边界,覩货逻是三面与自然地理边界相邻邦国。除此之外,境内还有阿姆河从中部贯穿东西部地区,是疆域内天然的地理分界。

《大唐西域记》成书之前,覩货逻邦国已有多个汉译名称,其中包括兜佉勒、吐乎罗、吐火罗等。玄奘把吐火罗改译为覩货逻,对此,该书校注作出如下说明:“玄奘以‘覩货逻三字校正吐火罗的译法,或许意在强调原文Tukhāra 第二音节为长元音。”[1]102这是从梵语汉译在标音的准确性方面立论,这种推测有一定道理,但不能从根本上把这种改译的必要性解释清楚。如果只是为了突出梵语原名第二个音节为长元音,那么,只须对原有汉译名称吐火罗改动中间一个字即可。而不必对三个字全都要换,况且罗、逻二字读音相同,纯从音译角度考量,完全没有必要把罗字改为逻。

显然,玄奘对这个邦国已有汉译名称所作出的更改,应该还有其他方面的想法。至于这种改译的原因究竟是什么,要通過其他同类案例的梳理去寻找答案。

2.健驮逻国

《大唐西域记》卷二有如下记载:

从此东南山谷中行五百余里,至健驮逻国。(旧曰乾阤卫,讹也。北印度境。)

健驮逻国东西千余里,南北八百余里,东临信度河。[1]233

健驮逻国在《大唐西域记》成书之前有多个译名,其中包括乾阤卫。玄奘认为这个汉译名称讹误,改为健驮逻。这个西域邦国东临印度河,这条大河是它的东部边界。健驮逻的首都布路沙布逻,其旧址在今巴基斯坦的白沙瓦。这是一个以自然天险为东部边境的邦国,玄奘把它的汉译名称改为健驮逻,系梵语Gand hāvat的音译,这个汉译名称也缀以逻字,当是取自它的边境以自然天险为依托的地理形势,印度河也是天然的地理分界线。

《大唐西域记》成书之前,健驮罗的汉译名称:“《法显传》作健陀卫,《水经注》引释氏《西域志》作健陀越,系由梵语(Gandhavat)的读法而来。”[1]234这两个汉译名称有梵语依据,只是与玄奘所依托的梵语有所不同而已。健陀卫、健陀越系梵文的汉语音译,但是,如果进一步加以考察,会发现这两个汉译名称末尾的卫、越二字,在含义上有相通之处。

我们先看卫字。《周礼·春官·巾车》有“以封四卫”之语,郑玄注:“四卫,四方诸侯守卫者,蛮服以内。”[4]823这里的卫指中土边陲地带。《尔雅·释诂下》云:“疆、界、边、卫、圉,垂也。”郭璞注:“疆场、境界、边旁、营卫、守圉,皆在外垂也。”郝懿行义疏曰:“盖卫之言,犹裔也。”[5]244卫指边陲,亦即边远之地。

再看越字。《尚书·泰誓上》记载周武王如下话语:“惟其克相上帝,宠绥四方,有罪无罪,予曷敢有越厥志。”孔安国传:“越,远也。”[6]180这是以远释越,越有远离之义。据《左传·襄公十四年》记载,鲁国厚成叔充当外交使者,对流亡到齐国的卫献公有如下陈述:“闻君不抚社稷,而越在他竟。”洪亮吉诂曰:“《广雅》:‘越,远也。杜本此。”[7]533

杜预《左传集解》把越字释为远,洪亮吉表示赞同,并援引《广雅》的解释作为佐证。

通过以上梳理可以看到,卫、越都有表示边远、遥远之义,汉译西域邦国名称健陀卫、健陀越,分别缀以卫、越,意谓是处于边远之地的邦国。卫、越二字不但标音,而且具有表意功能。《大唐西域记》所用的汉译名称虽然与上述两个译名存在差异,但是就其名称后缀兼有标音和表意功能而言,三者却是殊途同归,异曲同工。

3.垩醯掣口旦逻国

《大唐西域记》卷四有如下记载:“垩醯掣口旦逻国周三千余里。

国大都城十七八里,依据险固。”[1]412这个邦国的名称缀以逻字,对于它的都城具体位置,该书校注作出如下说明:

此地原系古代的北潘查拉国(Pancāla)的首都,潘查拉国位于现代德里之北与西方,其领域包括自喜马拉雅山麓直抵钱巴尔(Chambal)河间的地区,以帕杰罗蒂(Bhāgirathi)河为界,划分南北二部。[1]413

垩醯掣口旦是位于古代潘查拉国的旧地,疆域面积较大。潘查拉国北部边境是喜马拉雅山的南麓,由此推断,垩醯掣口旦逻国也是北依喜马拉雅山,这是它的汉语译名缀以逻字的原因所在。

(二)嵌以逻字的邦国名称

《大唐西域记》嵌以逻字的汉译邦国名称有四个,下边依次加以辨析。

1.曷逻阇补罗国

《大唐西域记》卷三有如下记载:

曷逻阇补罗国周四千余里。国大都域周十余里,极险固,多山阜……从此东南,下山渡水行七百里,至磔迦国。[1]350

曷逻阇补罗国境内“多山阜,川原隘狭”,是一个山地多而平原少的邦国,可以称为山地邦国,然而,这不能成为它的汉译邦国名称嵌以逻字的根据。

《大唐西域记》卷三排在曷逻阇补罗国前边的有迦湿弥罗国,这个邦国“四境负山,山极陗岭”,可以说是群山环绕的邦国。它的汉语译名出现罗字,而没有用逻字加以标示。这就提出一个问题,究竟地理形势怎样的邦国,它的汉译名称才使用逻字。这从前边几个案例可以找到线索。覩货逻国北据铁门依葱岭、南边是雪山,亦即兴都库什山。健驮逻国东临印度河,垩醯掣口旦逻国外境是喜马拉雅山麓。这三个汉译名称带有逻字的西域邦国,它们的边境都有作为天险的名山大川。

《大唐西域记》卷三《迦湿逻国》条目提到“覩货逻呬口旦罗王”,玄奘自注:“唐言雪山下。”[1]338覩货逻国位于雪山下,这个雪山应指兴都库什山。后边又有该邦国讫多利王称:“我是覩货逻国雪山下王也。”覩货逻国南境位于兴都库什山北麓,这是它的汉译名称缀以逻字的原因之一,因为这座雪山是著名的天险。而迦湿罗国虽然被群山环绕,但是它的边境没有喜马拉雅山、兴都库什山这样著名的天险 ,因此,汉译邦国名称出现的是罗字,而没有用逻字。

曷逻阇补罗国与磔迦国相临,“从此东南,下山渡水行七百余里,至磔迦国”。这两个邦国之间有河流相隔,在《磔迦国》条目可以确认这条河流的名称。“磔迦国周万余里,东据毗播奢河,西临信度河”[1]352。印度河是著名的大河天险,它既是磔迦国的西部边界,也是曷逻阇补逻国的东南边界。这个邦国东南边境是以印度河为界,这是它的邦国汉译名称嵌入逻字的原因。

2.秣逻娑国

《大唐西域记》卷四《屈露多国》条目有如下叙述:

从此北路千八九百里,道路危险,踰山越谷,至洛护罗国。

此北二千余里,经途艰阻,寒风飞雪至秣逻娑国。

自屈露多国南行七百余里,越大山,济大河,至设多图卢国。(北印度境)[1]374-375

以上记载为确认秣逻娑国的地理位置提供了可靠的参照对象。洛护罗国在屈露多国以北两千多里的地方,“越大山,济大河,至设多图卢国”。“据《西域记》,从屈露多国到此须‘越大山,济大河,可能指翻越喜马拉雅山西南的突出部分并渡过萨特累季河而到达此国,该国可能以河名为国名”[1]376。这种推测是有道理的。设多图卢国在喜马拉雅山南麓,而屈露多国则在喜马拉雅山以北。

洛护国在屈露多国以北近两千里处,“洛护罗国:即我国西藏的洛域(lho-yul)即南方地区之意,屈露人称之为Lāhul”[1]374。洛护国在我国西藏南部,今山南地区有洛扎,日喀则地区有洛江(白朗),这一带当是屈露多国的旧地。“此北二千余里,经途艰阻,寒风飞雪,至秣逻娑国”。秣逻娑国在屈露多国以北两千余里,那里气候寒冷,依此推断,秣逻娑国当在念青唐古拉山一带。这个邦国的边境以唐古拉山为依托,故汉译邦国名称嵌以逻字。

3.钵逻耶伽国

《大唐西域记》卷五记载:“钵逻耶迦国周五千余里。国大都据两河交,周二十余里。”该书校注:“钵逻耶迦位于恒河与阎牟那河合流处,是印度有名的圣地。”[1]460恒河属于大河巨川,可称为天险,是天然的地理分界,钵逻耶伽国以这条河流为边界线,因此,它的汉译名称嵌以逻字。

排在钵逻耶伽国前边的是阿耶穆佉国,该条目结尾如下记载:“以此东南行七百余里,渡殑伽河南,阎牟那河北,至钵逻耶伽国(中印度境)。”[1]459阿耶穆佉国的边界河也是恒河,但是这个邦国的汉译名称没有出现逻字。阿耶穆佉国,“国名也有种种不同的还原法。儒莲拟还原为Ayamukha或Hayamuhha(马面),康丁哈姆拟还原为Ayomukha(铁面)”[1]457。无论哪种还原,对它的梵语标音逻字都派不上用场,因为梵文名称的读音没有与逻字对应的音节。钵逻耶伽国的梵文名称是Prayāga,它的第二個音节可以用逻字加以标示,因此,汉译邦国名称嵌以逻字。

4.曷逻胡国

《大唐西域记》卷十二设有《葱山》条目,具体记载如下:

从此东入葱岭。葱岭,据赡部洲中,南接大雪山,北至热海、千泉,西至活国,东至乌铩国,东西南北各数千里。崖岭数百重,幽谷险峻,恒积冰雪,寒风劲烈。多山葱,故谓之葱岭,又以山崖葱翠,遂以名焉。[1]64

《大唐西域记》卷十二以葱岭作为地理标志,对一系列西域邦国作空间定位,首先提到三个邦国:“东行百余里,至瞢健国。”“北至阿利尼国。”“东至曷逻胡国。”葱岭的西限是活国,从那里以东开始进入葱岭。瞢健国、阿利尼国、曷逻胡国是从西部进入葱岭之后的一线邦国,均位于葱岭西麓,瞢健国、曷逻胡国在葱岭西部山麓,阿利尼国偏北。按照邦国名称汉译的基本规则,这三个邦国的汉译名称似乎都可以出现逻字,因为它们的东部边境都以葱岭这座大山为界。可是,由于瞢健国、阿利尼国的西域语读音在用汉字标示时无法与逻字相对,因此,汉译名称没有出现逻字。而曷逻胡国,“马迦特将曷逻胡拟音为Rāhuia”[1]67,其中的ia可以用逻字加以标示。由此而来,这个邦国名称嵌以逻字,但是这种标示与马迦特的拟音并不完全一致。按照马迦特的拟音,汉语译名应是曷胡逻,而不是曷逻胡。很有可能玄奘所作的拟音不同于马迦特,把ia这个音书置于整个名称的中间,而不是放在末尾。

二、带有逻字的汉译城邑名称

《大唐西域记》所载的汉译城邑名称,有的也出现逻字,这类名称有口旦逻私城、娑罗覩逻邑等。

(一)口旦逻私城

《大唐西域记》卷一有如下记载:“千泉而行百四五十里,至口旦逻私城。城周八九里,诸国商胡杂居也。”[1]177口旦逻私城在千泉以西一百四五十里的地区,这为考察它的地理位置提供了线索。前边所引《大唐西域记》卷十二关于葱岭的记载,称它“北至热海、千泉”,千泉是葱岭的北部边缘,而口旦逻私城距离千泉只有一百四五十里,应是处于葱岭西北边缘。口旦逻私城故址在今哈萨克斯坦的江布尔城,东临吉尔吉斯山,唐代称为雪山,被视为葱岭的西北邊缘,也是一道天然的地理分界线,口旦逻私城东邻当时所谓的葱岭,那里是该城的东部边境,因此,它的汉译名称嵌入逻字。

关于口旦逻私这个城名的由来,《大唐西域记校注》作出如下说明:“口旦逻私城:位于口旦逻斯河畔。《汉书》卷七○《陈汤传》所记郅支单于侵占之都赖水,当为文献口旦逻私河之最早记载。”[1]77《汉书·陈汤传》记载,郅支单于杀其妻康居王之女及相关人员,“或支解投都赖水中”。颜师古注:“都赖,郅支水名。”[8]3010把郅支国境内的河流名称汉译为都赖水,与口旦逻斯读音相近,属于音译。如果仔细加以推敲,还会发现其中有意译的因素。

《汉书·陈汤传》在叙述陈汤率兵进攻郅支时写道:“明日,前至郅至城都赖水上,离城三里,止营傅陈。”[8]3013都赖水距离郅至都城只有三里,相当于护城河,是都城的依赖。再从口旦逻私城的地理位置考察,那里北部是沙漠,该城处于沙漠东南边缘,都赖水作为锡尔河的支流,又成为这个邦国日常用水的重要来源,就此而言,把它称为都赖河也是名副其实。对于这个西域城邑,《汉书》记载的汉译水名已经是音译意译相叠加,用以表示它是城邑的依赖对象。《大唐西域记》对该城的译名嵌入逻字,则是暗示它以险峻的葱岭为边境,同样是兼顾音译和意译。到了清代,都赖水又称为都勒尔水,把它归入特穆尔图淖尔所受水系之一,称它“入淖尔西北”[9]285。所用的名称已经纯属音译。

(二)布路沙布逻城、布色羯逻伐底城

《大唐西域记》卷二记载,健驮逻国“东临信度河,国大都城号布路沙布逻”。该书校注写道:

布路沙布逻:梵语purusapra音译,即《法显传》的弗楼沙国,《魏书》的弗楼沙城……意译丈夫土、丈夫城,《续高僧传》卷二作“丈夫宫……其地业经诸家考证,一致认为即今巴基斯坦喀布尔河南岸白沙瓦市的西北地方。[1]235

布路沙布逻城是健驮逻的首都,这个邦国因其东临印度河,故汉译邦国名称缀以逻字,前文已经进行叙述。至于布路沙布逻城这个汉语译名缀以逻字,则是因为它位于喀布尔河南岸。这条河也是著名的河流,是天然的地理分界线。布路沙布逻梵语的含义是丈夫土、丈夫城,而这个汉语译名所用的逻字,则是用于标示它处在大河的近侧,以河流为边界。

《大唐西域记》卷二《健驮逻国》条目还有如下记载:“迦腻色迦王伽蓝东北五十余里,渡大河,至布色羯逻伐底城。”该书校注:

此地即今巴基斯坦所属之查萨达(Chārsadda),在白沙瓦东北十七英国,斯瓦特河(Swat.R.)与喀布尔河(Kabul.R.)交界处稍北的斯瓦特河东岸。[1]251

布色羯逻伐底城是健驮逻国的故都,它的南边是喀布尔河。因此,这座城的汉译名称嵌以逻字。布色羯逻伐底城、布路沙布逻城,作为健驮逻国的两处故都,一处在喀布尔河北岸,另一处在喀布尔河南岸,都是因为以这条大河为城的边界,所以汉译名称都用了逻字。

(三)娑罗覩逻邑

《大唐西域记》卷二记载:“乌铎迦汉荼城西北行二十余里,至娑罗覩逻邑。”[1]262娑罗覩逻邑在乌铎迦汉荼城西北二十余里,而《乌铎迦汉荼城》条目记载,该城“南临信度河”,在印度河北岸。娑罗覩逻是乌铎迦汉荼城所属邑,两地相距不远,都在印度河北岸。娑罗覩逻邑这个汉译名称嵌以逻字,是因为它与印度河相邻,这条大河是该邑的南部边界。

三、带有逻字的山、泉名称

《大唐西域记》有的山、泉汉译名称也有的出现逻字,分别是跋逻末罗耆釐山、阿波逻罗龙泉。

(一)跋逻末罗耆釐山

《大唐西域记》卷十《憍萨罗国》条目有如下记载:

国西南三百余里,至跋逻末罗耆釐山,(唐言黑峰。)岌然特起,峰岩陗险,既无崖谷,宛如全石……

从此大林中南行九百余里,至案达罗国。(南印度境)[1]829-832

从上述记载可知,这座山处于憍萨罗国的西南边境,它的梵文含义是黑峰山,顾名思义,是令人畏惧之山,给人以恐怖感。这座山峰岩石陡峭,像一块完整的巨石,成为所在邦国自然形成的边界线,因此,它的汉译名称出现逻字,暗示它的地理分界线的属性。

(二)阿波逻罗龙泉

《大唐西域记》卷三有如下记载:

瞢揭釐城东北二百五六十里入大山,至阿波逻罗龙泉,即苏婆伐窣堵河之源也。派流西南,春夏含冻,晨夕飞雪。雪霏五彩,光流四照。[1]274

对于阿波逻罗龙泉,该书的校注作出如下说明:“阿波逻罗,梵文、巴利文apalala音译……阿波逻罗意义为‘无稻草,旧译为‘无苗、‘无稻草。”[1]276阿波逻罗的梵文、巴利文含义,是由那里龙的传说而来。传说由于当地居民对于龙的馈赠出现缺失,致使龙发怒,暴行风雨,损害庄稼,因此,称那里为无稻草之处。

阿波逻罗龙泉在瞢揭釐城东北二百余里处,而这座城是乌仗那国的首都。乌仗那,《法显传》《魏书》作乌苌。《洛阳伽蓝记》卷五作乌苌、乌场,并有详细记载。文中称:“乌场国,北接葱岭,南连天竺。”[10]305宋云等人在乌场国停留四个多月,从那里进入乾陀罗国,亦即健驮逻国。如前所述,健驮逻国地处南亚次大陆北端,其首都布路沙布逻故地在今巴基斯坦白沙瓦。由此推断,乌仗那国应是位于健驮逻国以北,那里西北部是兴都库什山,当时被视为葱岭的组成部分。阿波逻罗龙泉在乌仗国首都东北二百余里,临近兴都库什山,是该国的北部边境。兴都库什山在当时亦称大雪山,故称阿波逻罗龙泉所在之处“春夏含冻,晨夕飞雪”。兴都库什山是天然的地理分界,是由葱岭进入北印度的必经之处。该龙泉处于兴都库什山这个天然的地理分界线附近,又是乌仗那国北部边界,因此,它的汉译名称嵌以逻字。

四、带逻字地名所属区域、边境天险量化分析

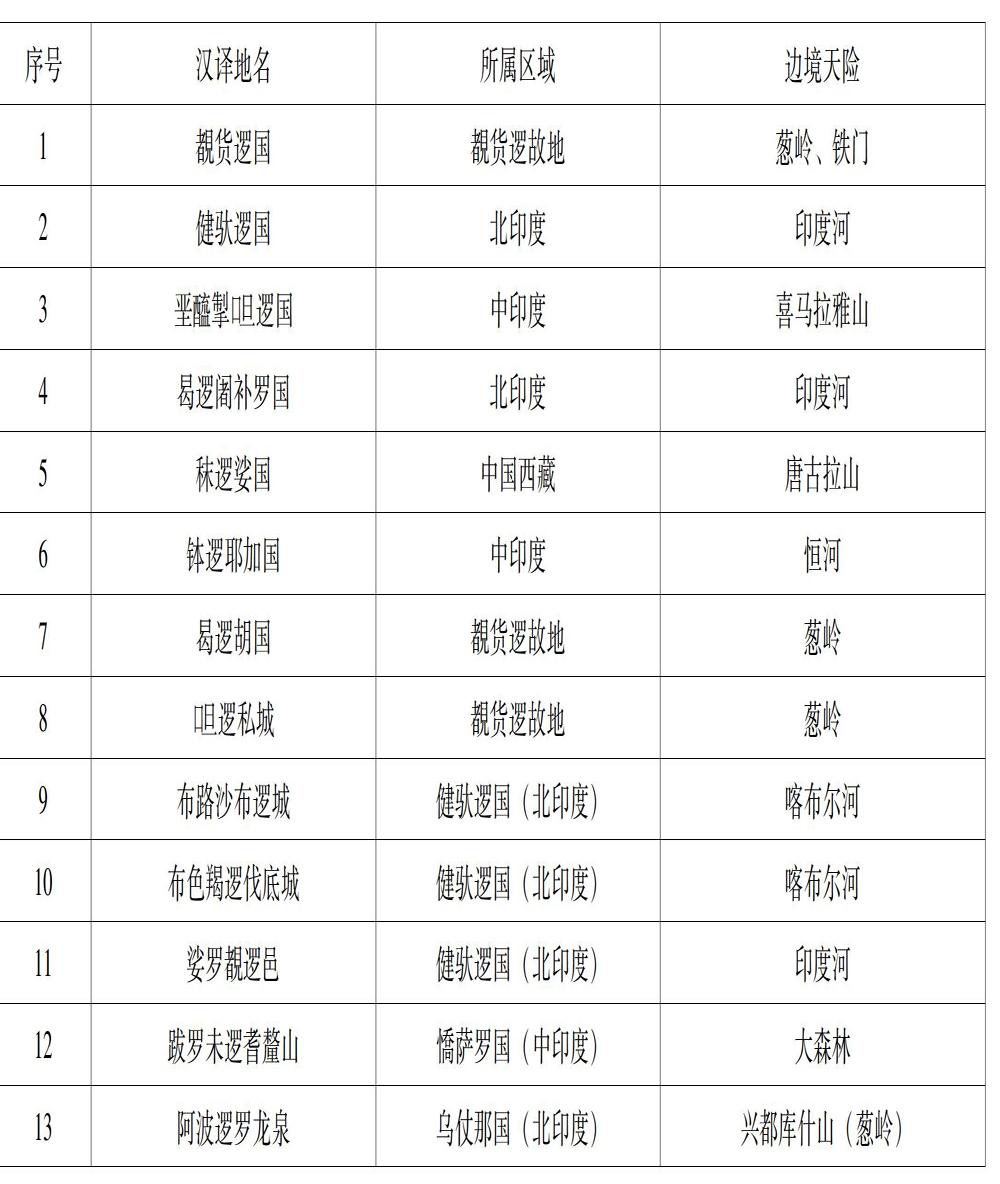

《大唐西域记》所载带有逻字的地区共13处,对于它们的所属区域、边界天险,列表统计如下:

在13处帶有逻字的地名中,北印度数量最多,共6处。而东印度、西印度、南印度则见不到这类地名。其次是覩货逻故地,共3例;还有中印度,也是3例。其余1例在我国西藏境内。再从这些地区边境的自然天险来看,主要是葱岭,其次是印度河,再次是喀布尔河。上述统计表明,《大唐西域记》中带有逻字的汉译地名,它的主要分布区域是葱岭以西地区以及南亚次大陆北部边缘克什米尔以西的巴基斯坦、阿富汗交界地区。而作为天然形成的地理分界线出现的,基本都是大山巨川以及绵延数百里的原始森林。《大唐西域记》中带有逻字的地名,首先是满足西域语音译的需要,其次是针对带有标志性的大山巨川,至于普通、常见的山川,虽然也有一些是天然的地理分界线,但并没有纳入这类名称所覆盖的范围。

古代西域邦国林立,中土文献对其中主要邦国所作的记载,往往把著名的高山大川,沙漠沼泽等作为它们的边界,而许多弱小的邦国,中土文献对它们的疆界或是记载得很模糊,或是付之阙如。借助《大唐西域记》出现的带有逻字的汉译地名,可以进一步探索这些汉译地名得以生成的自然地理依托,确定这些地区边境所存在的天险,从而把它们的疆界认定得更加准确。在某种意义上可以这样说,《大唐西域记》每次出现的带有逻字的汉译地名,都是在或大或小的范围内竖立一处自然地理边境的界碑。

五、逻字表示自然地理边境分界的语言学价值

《大唐西域记》中汉译名称带有逻字的邦国,都是将天然形成的地理分界作为它们的边境,二者的地域空间是重合的。逻字所表示的这种含义,要从它的文字构形入手进行追溯。逻字的构形从辵,从罗、辵是指人的行进、走路。再看罗字《说文解字·网部》:“罗,以丝罟鸟也。”段玉裁注:“《释器》:‘鸟罟谓之罗。《王风》传曰:‘鸟网为罗。”[11]356段玉裁援引《尔雅·释器》《诗经·王风·免爰》毛传对罗字的解释,确认罗本捕鸟的网。用网捕鸟是对鸟加以遮拦、最终把它捕获。由此而来,罗字衍生出遮拦、阻止之义。《墨子·备高临》记载防御敌方进攻的具体设置,其中写道:“为高楼以射道,城上以荅罗矢。”毕沅援引《太白阴经·守域具》篇的记载对这种御敌设置作出说明,其中包括“中设毡幕”[12]540。这里所说的高楼,指在城墙外设置的高台,用以抵御敌方的进攻。高台上有射道,供弓箭手向外射击,同时在高台上应对敌方射来的箭,即“城上以荅罗矢”。荅是应对、抵挡;罗指遮拦、阻挡。高台上所设的毡幕,发挥的就是抵挡、遮拦敌方所射箭矢的作用。罗字有遮拦、阻挡义项,逻字的构形从辵,从罗。因此,逻字可以衍生出行进遇到障碍而被阻挡、遮拦的义项。

《大唐西域记》所载带有逻字的汉译地名,都是由于邦国、城邑、山水处于险要的地理环境而得名,因此用逻字加以标示。而这些地区的自然天险,绝大多数是著名的高山大川,是中土通往西域的险关,对于人通行所起的是遮拦、阻挡作用。罽宾是西域古国,其故址在今克什米尔及其附近地区《大唐西域记》所载的健驮逻国、曷逻阇补罗国以及布路沙布逻城、布色羯逻伐底城,还有乌仗那国的阿波逻罗龙泉,也都集中在与克什米尔相邻的以西地区,从中土前往这些地区通常取道葱岭,需翻越这道天险。西汉成帝时期,杜钦对前往罽宾的交通状况有如下描述:

又历大头痛、小头痛之山,赤土身热之阪,令人身热无色,头痛呕吐,驴畜尽然。又有三池,盘石阪,道陿者尽六七寸,长者径三十里。临峰嵘不测之渊,行者骑步相持,绳索相引,二千余里乃到县度。畜队,未半阬谷尽靡碎;人墮,势不得相收视。险阻危害,不可胜言。[8]3887

这里所列举的一系列地名都带有恐怖的性质,沿途的艰难险阻令人望而生畏、毛骨悚然,这些对人前往造成遮拦、阻隔的有高山深谷,还有恶劣的气候条件。把葱岭的天险视为前往西域的严重障碍,是当时中土人士的普遍心理。

北魏时期宋云等人曾经越过葱岭南下到达古印度,他在叙述从钵卢勒国前往乌场国的旅途经历时写道:

铁锁为桥,县虚为渡,下不见底,旁无挽捉,倏忽之间,投躯万仞,是以行者望风谢路耳。十二月初入乌场国,北接葱岭,南连天竺。[10]305

宋云亲身体验到翻越葱岭的艰难困苦,沿途阻碍前行的高山峡谷给他留下深刻的印象。玄奘与宋云有相同的经历,《大唐西域记·记赞》称他“出铁门、石门之阨,逾凌山,雪山之险”[1]1040。关山难越而冒险穿越,玄奘往返中土印度过程中经历的天险数量众多,遇到这方面的遮拦、阻碍超乎常人想象。因此,对于边境处于自然天险近侧的地域,他们的汉译名称出现逻字,暗示它所包含的遮拦、阻挡之义。《大唐西域记》出现的带有逻字的地名,其边境所依托的是著名的高山大川及其他自然险阻,这些天险是自然形成的地理分界,《大唐西域记》对此多有标示。由此而来,这些地名中出现的逻字,又暗含表示邊界、边境之义。

《大唐西域记》汉译地名所用的逻字,兼有表示遮拦、阻碍和边界、边境之义,这两种义项在此前还未曾出现过。《说文解字·辵部》新附:“逻,巡也。”[13]42这是以巡释逻,故后来巡逻连言成为双音词。《说文解字·辵部》:“巡,视行也。”王筠称:

视,宋本作延……案,延行者,长行也。巡守者各国有庆让,则我行永久也。[14]60

这是把巡字释为长久远行,既然《说文解字》新附以巡释逻,巡有长久远行之义,逻字亦应有这方面含义。长久远行通常会走到边远地区,这样一来,逻字又潜在引申为边缘、边界的可能。

无论从逻字本身考察,还是依据以巡释逻的通例,逻字都有可能衍生出阻拦、边缘方面的义项,但是逻字这两种义项生成较晚。对此,权威字书作出如下解释:

①巡逻,巡察……②遮拦(后起义)。《集韵·戈韵》:“逻,遮也。”宋黄庭坚《演雅诗》:“叠蚕作茧自缠裹,蛛蝥结网工遮逻。”

〔备考〕山溪的边缘(后起义)唐许浑《岁暮自广江至新兴往复中题峡山寺》诗:“海虚争翡翠,溪逻斗芙蓉。”[15]1462

《集韵》成书于北宋,黄庭坚是北宋诗人,这是把逻字表示遮拦之义的起始时间追溯到北宋。许浑是晚唐诗人,他所生活的时代上距《大唐西域记》成书已多达一个半世纪以上。所引许浑诗确实用逻字表示边缘之义。

《大唐西域记》提供的上述案例表明,至迟在初唐时期。逻字表示遮拦、边缘的义项已见雏形,只是没有明确地显示出来,而是暗含在汉译西域地名中,处于潜藏状态。如果进一步考察唐代吐蕃及其他西域地名,还可以发现类似情况,拉萨所在之处地势险要,唐古拉山在其北,雅鲁藏布江在其南,相对于中土而言又是边缘地区,故称逻些城。印控克什米尔有拨逻勿逻布逻城,该城处在弥那悉多河源头附近,那里有磨诃波多磨龙池,该城处于两个区段南北流向的印度河之间,它的边境也是靠近天然形成的地理分界线。这两个地名中的逻字也暗含边界、遮拦之义。逻字含义在中国古代所发生的演变,《大唐西域记》对它的运用具有承前启后的作用,而且是其中重要的环节。逻字不仅是自然地理边境的界碑,而且其中渗透玄奘等人跋山涉水、穿越天险的人生体验。

[参 考 文 献]

[1]季羡林,等.大唐西域记校注[M].北京:中华书局,2000.

[2]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1959.

[3]王先谦.合校水经注[M].北京:中华书局,2009.

[4]贾公彦.周礼注疏[M].北京:中华书局,1980.

[5]郝懿行.尔雅义疏[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[6]孔颖达.尚书正义[M].北京:中华书局,1980.

[7]洪亮吉.春秋左传诂[M].北京:中华书局,1987.

[8]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[9]徐松.西域水道记[M].北京:中华书局,2005.

[10]苏渊雷,高振农.佛藏要籍选刊(十四)[M].上海:上海古籍出版社,1994.

[11]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[12]孙诒让.墨子间诂[M].北京:中华书局,2001.

[13]徐铉,校定.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[14]王筠.说文解字句读[M].北京:中华书局,1988.

[15]王力.古汉语字典[K].北京:中华书局,2000.

[责任编辑 王洪军]