汉语圣经浅文言译本考述

赵晓阳

[摘 要]19世纪下半叶,圣经汉语翻译呈现出从深文言到白话文之间的过渡,产生了介乎深文言到白话文之间的浅文言圣经译本。汉语浅文言圣经共四种译本:杨格非译本、包约翰/白汉理译本、和合浅文言译本、施约瑟译本。其中,杨格非译本、包约翰/白汉理译本、和合浅文言译本都只翻译出版了新约全书或部分旧约书卷,只有施约瑟译本是唯一的浅文言圣经全书译本。相较之前的深文言译本和之后发展至今的白话译本,浅文言译本可称为圣经汉译史上的重要过渡,其译本种类、数量和影响力都有限,只出版过汉字一种文字形式的译本。此时段的晚清传教士群体处于盼望各基督教差会能共同接受和认同一部圣经译本的心态中,较为忽略浅文言圣经译本的产生。

[关键词]浅文言圣经译本 杨格非 包约翰/白汉理 施约瑟

浅文言,英文为Easy Wen Li或Simple Wenli,晚清时传教士将其译为“浅文理”,指较通俗的半文言、半白话的汉语。很难将浅文言与“深文理”(深文言)之间的区别说清楚,总之是比较浅显易懂一些。在中文传统中,并没有用“文理”这一词汇来称文言,它是19世纪传教士创造出来专指文言文的词汇。浅文言圣经是19世纪末至20世纪初的圣经汉文语体译本之一,出现在19世纪末从深文言圣经向白话文圣经过渡的中间阶段,在此前只有深文言的圣经译本。用浅文言翻译圣经是重要的尝试,毕竟只有极少数人能够阅读深文言译本。

虽然19世纪70年代已经出现了北京官话译本《圣经》,在操官话的地区、尤其是北方官话地区广泛流传,但在官话不能通行的广大南方地区却不被接受,故此还产生了大量其他南方方言的圣经译本,如吴方言的上海土白译本、台州土白译本、金华土白译本、杭州土白译本、苏州土白译本、温州土白译本,闽方言的厦门土白译本、福州土白译本、汕头土白译本、海南土白译本、兴化土白译本,客家方言译本的三江土白译本、五经富土白译本、汀州土白译本,等等。在官话不通行的南方地区逐渐产生一种强烈认识,需要在深文言书写和官话书写之间,寻找另一种比深文言更平白、比官话更文雅的语体来翻译圣经。

在1877年召开的第二届传教士全国大会上,首次公开集中讨论了这个问题。在汉口的伦敦传道会传教士杨格非(Griffith John)最强烈支持这种文体的圣经翻译。他生动地描绘了一种称为“浅文言”的语文,它兼具深文言和官话之长,既类似官话平白易懂,具有广泛通用的优势,同时又具有深文言一样颇为文雅,易被读书人接受的优点。他一直认为,深文言对一般平民过于艰深,官话方言的使用范围虽然远远大于其他吴粤闽湘赣等方言,但仍带有地方味道,都不利于形成一个统一流传的圣经译本,故圣经翻译应该首先尝试用浅文言来翻译[1]221。

其他赞成浅文言文体的传教士也认为,朝廷公告就是以浅文言文体撰写的,广为中国民众阅读了解的明清小说、朱熹的经书注疏也是用这种文体写成的,可以作为圣经翻译的典范[1]225。虽然是书面语,浅文言可以像口语一样简单易懂。传教士们建议或从事翻译浅文言译本的目的,与数年前开始翻译官话圣经的思考角度相似,都是为了一种更广泛的传播面和传播人群,为了汉语圣经语言文字更统一的追求。传教士们热切盼望达致一部联合译本的唯一途径,便是翻译浅文言圣经译本了。

一、杨格非譯本(Griffith Johns Version)

第一本浅文言圣经译本《新约全书》1885年汉口苏格兰圣经会

最早将《新约》译成浅文言的是英国伦敦传道会传教士杨格非(1831—1912)。他于1855年(清咸丰五年)抵达上海,1861年移居汉口,是最早将基督教传入汉口的传教士[2]294。他在汉口一直驻留到1907年返回英国,在华生活了52年,且46年都在汉口。他还是为数不多的到过太平天国的外国传教士,1861年广州出版了他访问太平天国的著述,是他于1860年与伦敦传道会传教士艾约瑟(Joseph Edkins)一起去苏州会见太平天国洪仁玕的访问记录。杨格非是基督教文字工作的著名人物,除了翻译浅文言圣经译本、汉口官话圣经译本以外,他还撰写了大量的布道福音册子,如《上帝全能显著于福音道理内》(1860年)、《耶稣命其徒往普天下传福音》(1860年)、《天父上帝无所不能》(1860年)等[3]237-238。

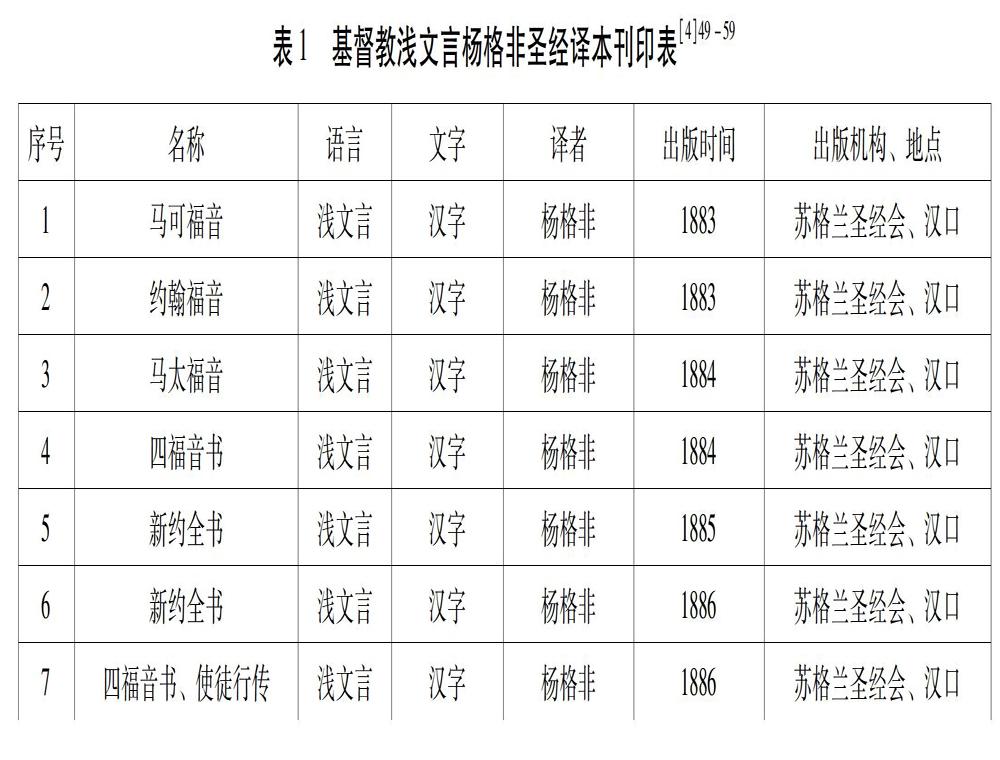

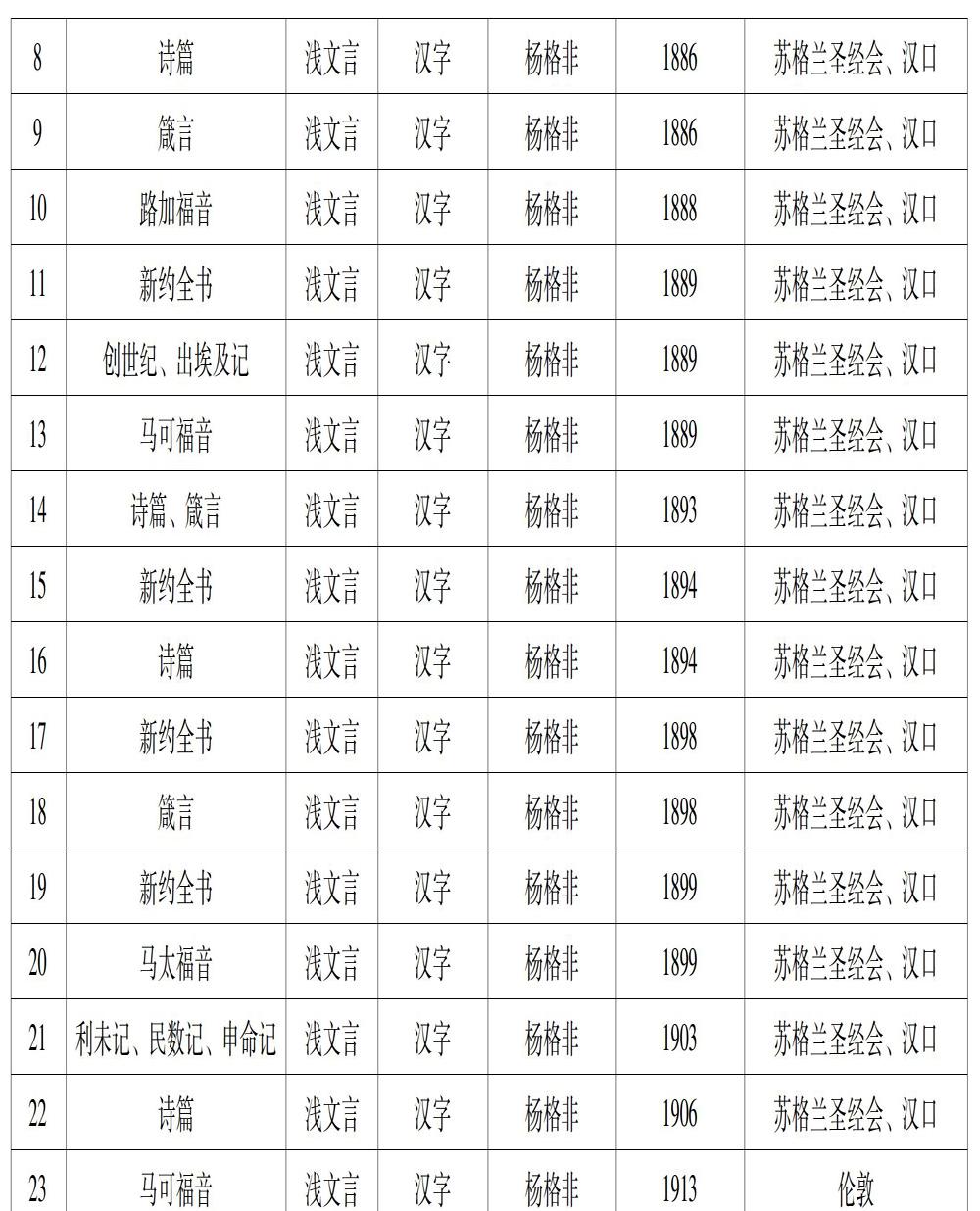

1883年(清光绪九年),苏格兰圣经会在汉口出版了杨格非翻译的浅文言《马可福音》和《约翰福音》原书题名《约翰传福音书》,西历一千八百八十三年,光绪九年岁次癸未,英牧师杨格非重译。美国圣经会藏。,1884年出版《马太福音》和《四福音书》原书题名《新约全书》,西历一千八百八十四年,光绪十年岁次甲申,福音书四卷,马太马可路加约翰,英牧师杨格非重译。美国圣经会藏。,1885年出版第一部浅文言《新约全书》全译本,并于1886年原书题名《新约全书》,西历一千八百八十六年,英牧师杨格非重译,光绪十二年岁次丙戌,汉镇英汉书馆铅板印。美国圣经会藏。、1887年原书题名《新约圣书》,西历一千八百八十七年,英牧师杨格非重译,光绪十三年岁次丁亥,汉镇英汉书馆铅板印。美国圣经会藏。、1889年、1894年、1898年、1899年多次再版。1886年再版《四福音书》和《使徒行传》,1888年再版《路加福音》,1889年、1893年原书题名《马可福音》,西历一千八百九十三年,光绪十九年岁次癸巳,汉口英汉书馆铅板印。美国圣经会藏。、1913年再版《马可福音》,1899年再版《马太福音》[4]49-55。

杨格非没有翻译出版浅文言旧约全译本,只有部分书卷。1886年苏格兰圣经会在汉口出版了《诗篇》原书题名《旧约诗篇》,西历一千八百八十六年,英牧师杨格非重译,光绪十二年岁次丙戌,汉镇英汉书馆铅板印。美国圣经会藏。和《箴言》。1889年出版《创世记》和《出埃及记》合刊本;1893年出版《诗篇》和《箴言》合刊本。1894年出版《诗篇》,1898年出版《箴言》。1903年出版《利未记》《民数记》《申命记》的合刊本。1905年出版《出埃及记》。1906年出版《诗篇》[5]50-59。

除了翻译浅文言圣经译本以外,杨格非还将他于1885年完成的浅文言《新约全书》转译为汉口官话土白,完成了《新约全书》和部分《旧约》篇章。1889年(清光绪十五年),汉口官话土白《新约全书》由苏格兰圣经会出版发行。1893年加串珠后再刊行[6]145-148。

这些由杨格非翻译的浅文言圣经译本统称“杨格非译本”。

杨格非以圣经公认经文(Textus Receptus)为翻译底本,同时参考了汉译圣经其他深文言译本,如委办译本、裨治文译本等。他提倡“意义相符、效果相等”的译经原则,认为“忠实的译文最重要的是保留原作者的意思”。据杨格非自己说,他的圣经译本是要努力表现“原文的真理”,而不是逐字逐句地翻译。在他看来,最应保持著者的原意,假如中文字与原文相合时,他就采用那些字,但是假如这样的方法有时不能清楚说明,而反致模糊作者的原意时,他宁愿舍弃这种直译的方法[7]39。

苏格兰人杨格非的文字出版工作,大多都与苏格兰圣经会紧密合作来开展的。设立在湖北汉口的苏格兰圣经会出版了他翻译的所有圣经译本,无论浅文言圣经译本还是汉口官话土白圣经译本。他与苏格兰圣经会总干事们一直保持良好关系,如苏格兰圣经会第一任总干事韦廉臣(A. Williamson,1829—1900),与杨格非一样,都是伦敦传道会的传教士,都是1855年来华,且乘坐同一艘船来华。继任总干事计约翰(John Archibald,1853—1927)亦是杨格非圣经翻译工作的良师益友和支持者。正是在他们的支持下,杨格非才能完成浅文言圣经和汉口官话土白圣经的翻译。

杨格非浅文言圣经是第一本浅文言圣经译本,虽然有传教士批评他的翻译原则和翻译方法[8]53-55,但其影响还是很大的。尤其是苏格兰圣经会特别重视他的圣经译本,使得他的浅文言译本是全部四种浅文言圣经译本中,出版和再版次数最多的,共出版各种书卷或新约圣经达23种。

杨格非译本《马太福音》第5章第1—10节杨格非译本:《新约全书》,西历一千八百八十六年,英牧师杨格非重译,光绪十二年岁次丙戌,汉镇英汉书馆铅板印。美国圣经会藏。

1耶稣见众、则登山、既坐、门徒就之、

2乃启口训之曰、

3虚心者福矣、因天国即其国也、

4哀恸者福矣、因其必受安慰也、

5温柔者福矣、因其必是土地也、

6慕义如饥渴者福矣、因其必得饱也、

7怜恤者福矣、因其必被怜恤也、

8清心者福矣、因其必见上帝也、

9和平者福矣、因其必称上帝之子也、

10为义而被逼近者福矣、因天国即其天国也、

三、施约瑟译本(Schereschewsky Wenli Version)

唯一浅文言圣经全译本《新约全书》1898年东京《圣经全书》1902年上海最终完成浅文言《新旧约全书》的是施约瑟(Samuel Isaac Joseph Schereschewsky,1831—1906)。施约瑟是圣经汉译历史上的著名人物,1831年5月23日生于立陶宛的Tauroggen,父母均为犹太人,早年去世。家族中一直希望将施约瑟培养为犹太教的经師拉比,他因此受到犹太教和希伯来文的严格训练,18岁时还用希伯来文写诗。他丰富的语言知识和语言学习天赋,为日后圣经汉译奠定了语言基础。他15岁离家出走,在欧洲游历学习几年后,来到美国。

1854年,施约瑟正式移民美国,1856年在纽约改信基督教。他对基督教教义有非常强烈的求知欲,曾到宾夕法尼亚州阿利根尼的西部长老会神学院(The Western Theological Seminary of the Presbyterians)就读,两年后转入了美国圣公会在华传教运动的策源地之一——纽约圣公会神学院(General Theological Seminary of the Protestant Episcopal Church)继续攻读。

随着美国第二次宗教大觉醒运动(The Second Great Awaking)所激起的宗教热情,他开始对海外传教发生兴趣。受美国圣公会中国第一任主教文惠廉(William Jones Boone,1811—1864)返美述职的影响和感召,他决定献身圣公会在华传教事业。施约瑟是美国圣公会最早来华的传教士之一,于1859年12月(清咸丰九年)来到上海,开始学习上海方言、官话方言和文字。他具有非凡的语言才能,一生曾学习并掌握了希伯来语、波兰语、德语、英语、汉语、俄语、希腊语、蒙古语等20种语言。

1860年,清政府签订了《天津条约》和《北京条约》,被迫允许外国传教差会到中国内陆传教。为了开拓中国北方官话和内陆传教区域,文惠廉借清政府与英、法、美、俄签订四国《天津条约》,允许公使驻京的机会,派施约瑟来到北京,成为美国圣公会最早到北京的传教士。1862年(清同治元年)7月,施约瑟从上海来到北京,任美国第一位驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame,1820—1870)的中文翻译,兼协助其他圣公会传教士开拓华北。由于圣公会的其他两位传教士石得力(Dudley D. Smith)和薄亨利(Henry M. Parker,?—1861)为太平天国所杀,随之而来的美国南北战争又导致圣公会中国差会开始了撤迁计划(Retrenchment Plan,1861—1865)[9],圣公会在华北地区的教务因此几乎停顿。施约瑟和妻子华素珊华素珊(1837—1909),原名Susan Mary Waring,美国圣公会女教士,1867年来华。1868年与施约瑟在北京结婚,改名为Susan Mary Schereschewsky。只能留守北京,等待机会。从1862年至1875年,施约瑟在北京一直停留了13年,同时也开启了他卓有成绩的圣经翻译历程。1870年,美国圣经会出版他与其他人合译的北京官话方言《新约全书》,1874年出版了他独自翻译的北京官话方言《旧约全书》。

1877年10月30日,他在纽约天恩堂接受了他曾经拒绝的神职,被祝圣为美国圣公会驻中国的第三任主教。随即回到上海,创建了圣约翰书院(St. Johns College,即圣约翰大学的前身)和圣马利亚书院(St. Marys Hall),希望开展以基督教会为主导的教育机构为重心,努力发展完整的圣公会中国传教体系[9]。

1881年8月,在武昌任主教期间,施约瑟因工作繁重劳累过度,引发中风[10]498。1883年,因健康日趋恶化、圣公会内部对他的传教路线和圣经译名的极力反对等众多纠纷,他辞去主教一职。1886年回美国休养,从此在疾病纠缠折磨的漫长岁月中,从事着圣经汉译的工作。他一方面努力康复身体,一方面更专心于圣经的中文翻译。健康不佳给他带来了极大的困难,使他不能参与圣公会的其他事务,只能专心地从事圣经翻译。回美国休养也使他远离中国教区包括圣经翻译在内的种种纷扰,促成他最终完成浅文言译本。

中风后回国休养的施约瑟已经瘫痪,无法进行完整的语言表述,四肢中只有两手的各一只手指尚能活动。他一面修订官话方言的《新旧约圣经》,一面靠两手尚能活动的各一只手指,在打字机上以罗马字母逐字译出浅文言《新旧约全书》[11]387,历时7年。1895年,他再次回到上海,在华人助手的帮助下,用两年时间将罗马拼音译稿改写成浅文言汉字。

早在1880年,圣约翰大学在上海出版了施约瑟翻译的浅文言《诗篇》,这是他中风生病前出版的唯一浅文言译本。1898年(清光绪二十四年),美国圣经会在日本东京的秀英舍出版了施约瑟翻译的浅文言《新约全书》原书题名《新约全书》,耶稣降世一千八百九十八年,华历岁次丁酉,日本东京秀英舍印刷。美国圣经会藏。,该译本采用了“天主”来翻译“God”。1899年在上海出版《摩西五书》。1902年(清光绪二十八年)在上海出版《圣经全书》原书题名《旧新约圣经》,耶稣降世一千九百零二年,美国施约瑟新译,光绪二十八年壬寅,上海大美国圣经会印行。美国圣经会藏。,1904年在上海出版《旧约全书》,1910年出版浅文言《圣经全书》串珠本[12]87,1914年在上海再版《圣经全书》。1927年、1932年美国圣经会在上海再版《圣经全书》串珠本原书题名《旧新约圣经》,串珠,浅文理,上帝,上海美华圣经会印发。美国圣经会藏。。这就是著名的施约瑟浅文言译本,他自己戏称的“二指译本”(two fingers edition)[11]495。这本《圣经全书》中,施约瑟采用了“上帝”作为“God”的译名。

施约瑟第一次完整地用浅文言翻译了《圣经全书》,即施约瑟浅文言译本,1902年第一次由美国圣经会在上海出版。同年,在华外国差会统一翻译的和合浅文言《新约全书》也在上海出版,但和合浅文言译本只有新约全书,没有旧约全书,因此,施约瑟浅文言译本是唯一的浅文言圣经全书。

除了翻译完成唯一一部汉语浅文言完整圣经以外,施约瑟还参与了北京官话方言圣经译本的翻译,他独自翻译了北京官话方言的《旧约全书》,成为圣经中译史上最知名的巨大成绩者。在生命晚年,为了圣经翻译及出版事宜,他一直居住在日本,于1906年在日本病逝,遗有一部《蒙英词典》尚未完成。

施约瑟是具有非凡意志和传奇命运的人,无论在健康之日,还是残疾病患长达25年之时,年复一年、日复一日,尽其所能,译经不辍,创造了圣经汉译历史上的传奇历史和非凡成就,“创造了《圣经》历史上最浪漫的历史”[13]82。

施约瑟40年来的圣经翻译一直得到美国圣经会的支持。1876年(清光绪二年),美国圣经会在上海建立了在中国分部,传教士古烈(Luther H. Gulick,?—1891)于1875年至1890年为第一任总干事,开始了美国圣经会在中国的工作。他积极推动美国圣经会参与圣经的方言汉字译本和方言罗马字译本的翻译和修订工作。1890年至1893年为第二任总干事的裴来尔(L. N. Wheeler,1839—1893)、1894年至1921年为第三任总干事海格思(John R. Hykes,1852—1921)都能坚持美国圣经会对圣经中译的关注和支持,尤其是对施约瑟圣经翻译的精神和经济支持。施约瑟已重病缠身,回到美国家乡休养,已经远离基督教在中国的各种传教事务,如果没有美国圣经会的鼎力支持,他的圣经翻译是很难坚持下来的。他患病25年间完成的浅文言“二指译本”《圣经全书》就是专门为美国圣经会翻译的。在众多圣经中译本中,有19种是专门为美国圣经会翻译的,施约瑟的圣经译本就占了其中4种[14]51。美国圣经会出版了施约瑟所译所编的包括串珠本在内的全部圣经译本。美国圣经会是来华三大圣经会之一,翻译出版发行量非常可观美国圣经会从1833年至1936年出版了包括单卷、新约全书、新旧约全书在内的《圣经》74444525本,资料来源见汤因《中国基督教圣经事业史料简编》,《协进》1953年第9期,第48页。,施约瑟的圣经译本成为经典并获得相当大的影响力,与此有极其重要的关系。

施约瑟译本《马太福音》第5章第1—10节施约瑟译本:《新约全书》,耶稣降世一千八百九十八年,华历岁次丁酉,日本东京秀英舍印刷。美国圣经会藏。

1耶稣见群众、遂登山、既坐、门徒就焉、

2乃启口训之曰、

3虚心者福矣、因天国乃其国也、

4哀恸者福矣、因其将受慰也、

5温良者福矣、因其将得地也、

6慕义如饥渴者福矣、因其将得飽也、

7矜恤者福矣、因其将见矜恤也、

8清心者福矣、因其将见天主也、

9使人和睦者福矣、因其将称为天主子也、

10为义而被窘逐者福矣、因天国乃其国也、

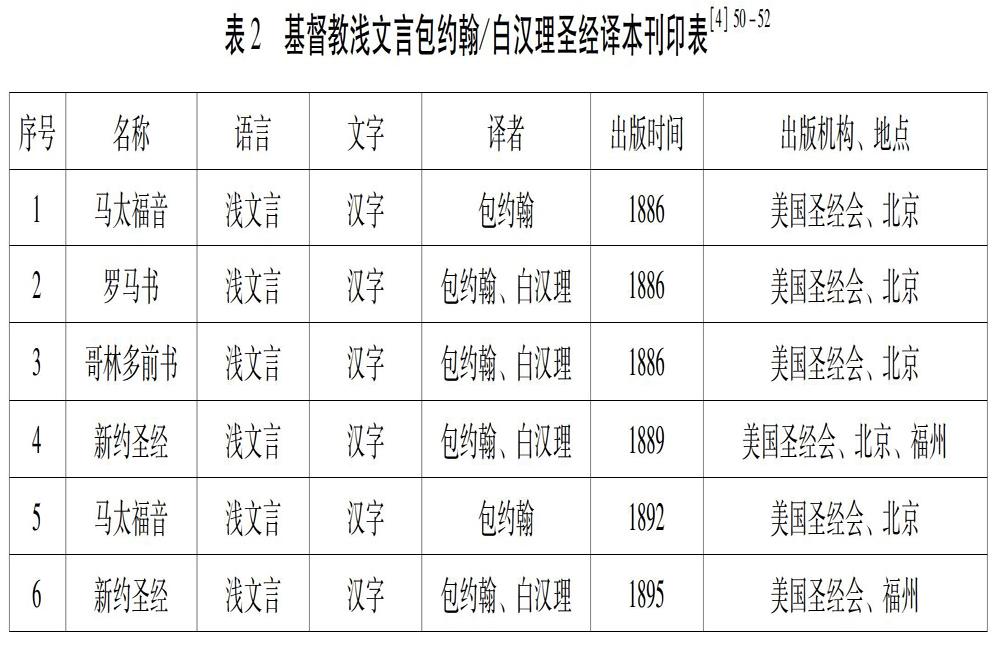

如上所述,汉语浅文言圣经共有四个译本,即杨格非译本、包约翰/白汉理译本、施约瑟译本、和合浅文言译本。其中,杨格非本、包约翰/白汉理本、和合本都只翻译出版了浅文言的《新约全书》,只有施约瑟浅文言译本是唯一的浅文言圣经全译本。和合本浅文言圣经将在和合本圣经一文中统一叙述,此处不再赘言。

19世纪末期是文言文圣经从深文言向白话文过渡的中间阶段,但深文言圣经译本发行以来,仍然不能完全满足中国社会各阶层和各地域人士的需要,尤其一般大众的教育程度很难了解文言文艰深的文字。浅显白话只用于日常生活的口语中,而不运用于文字表达中,对中华文化和传统文字颇为自负的中国文人而言,是不愿意接受用这种浅显语言写成的书籍[13]79。19世纪后,中外战争屡次失败,海禁开放而对外接触频繁,加之太平天国的巨大冲击,传统思想和观念已逐渐开始动摇。即使最守旧的士大夫阶层也认识到,开启民智与增强国力乃当务之急,较通俗的汉文文体便应时在民间流行起来。圣经汉译转向浅文言的采用和尝试,也是基督教中国化与时俱进的时代反映。

据笔者阅读三种浅文言圣经译本相比可知,包约翰/白汉理译本最为浅白,文言成分最少;施约瑟译本居中,杨格非译本的文言最重。在整个圣经中译史上,浅文言译本一直未占据过主流地位,较之前的深文言圣经译本,与之后流传使用至今的白话圣经译本相比,影响更为有限。一个很重要的原因是“浅文言圣经译本的翻译时期与众人盼望的和合本阶段不期而遇”。对经历了19世纪圣经翻译无数争执和纠纷的传教士群体和圣经会而言,首要的时局和任务不是一部良好圣经译本的出现,而是努力产生一种让基督教各个差会和传教士群体都能接受和认同的圣经译本。众人对“和合”的盼望超过了“完善”。

历史上仅仅出现过四个浅文言译本,其译本种类和刊印数量远远低于深文言译本和白话译本。深文言译本从16世纪上半叶开始直至20世纪中期,持续400余年,译本有20余种。白话文译本始于19世纪中叶,直至21世纪的今天仍然不断推出白话圣经新译本。汉语圣经翻译前期以深文言为主,后期以白话为主,进入20世纪后,白话圣经译本几乎是唯一主流。从出版的文字形式来看,深文言和白话都有非汉字(即罗马拼音字、王照官话字母、国语注音字母、威妥玛拼音本等)和中外文对照出版物;而所有浅文言译本均以汉字出版,笔者至今没有发现有其他文字形式的出版品。

[参 考 文 献]

[1]Importance of a Vernacular Christian Literature, with Special Reference to the Mandarin, Records of the General Conference of the Protestant Missionaries of China, Held at Shanghai, May 10-24, 1877 [M].Shanghai: Presbyterian Mission Press, 1877.

[2]中华续行委办会调查特委会,编.1901—1920年中国基督教调查资料:下卷[M].蔡咏春,等,译.北京:中国社会科学出版社,2007.

[3]Alexander Wylie, Memorials of Protestant Missionaries to the Chinese: Giving a List of Their Publications and Obituary Notice of the Deceased with Copies Indexes[M].Shanghai: American Presbyterian Mission Press, 1867.

[4]Hubert W. Spillett, A Catalogue of Scriptures in the Languages of China and the Republic of China[M].Hong Kong: British and Foreign Bible Society,1975.

[5]Eric M. North edited, The Book of A Thousand Tongues, Being Some Account of the Translation and Publication of All or Part of The Holy Scriptures into More Than a Thousand Languages and Dialects with Over 1100 Examples from the Text [M].New York: The American Bible Society, 1938, p.88; Hubert W. Spillett, A Catalogue of Scriptures in the Languages of China and the Republic of China, pp.50-59.

[6]Griffith John, The Easy Wen Li New Testament[J].The Chinese Recorder, April, 1886.

[7]A. J. Garnier, Chinese Versions of the Bible[M]. Shanghai: Christian Literature Society, 1934.

[8]G. E. Moule, Mr. Johns New Testament, The Chinese Recorder, February, 1886.

[9]林美玫.施約瑟主教与圣公会在华传教策略的调适:十九世纪中叶美国基督新教与中国文化的再接触与对话[J].东华人文学报,(4).

[10]Samuel Couling, The Encyclopedia Sinica[M].Shanghai: Kelly and Walsh, Limited, 1917.

[11]Samuel Couling, The Encyclopedia Sinica[M].Kelly and Walsh, Limited, 1917; Henry Blodget, The Mandarin Bible Rendered into Easy Wenli[J]. The Chinese Recorder, October, 1885.

[12]Eric M. North edited, The Book of A Thousand Tongues[M].New York:Harper&Brothers,1938.

[13]Marshall Broomhall, The Bible in China[M].London: British and Foreign Bible Society, 1934.

[14]John R.Hykes,The American Bible Society in China[M].New York:American Bible Society,1916.

[责任编辑 张作成