高产广适国审小麦新品种鲁原118产量相关参数分析

崔正勇,李鹏,孙鑫,刘颖,孙明柱,杨在东,王晓友,李新华

(1.山东省农业科学院作物研究所,山东 济南 250100;2.山东鲁研农业良种有限公司,山东 济南 250100;3.济南市历城区农业农村局,山东 济南 250100)

鲁原118(国审麦20200051)是由山东鲁研农业良种有限公司和山东省农业科学院原子能农业应用研究所联合选育的国审小麦新品种,以鲁原502为母本、邯6172为父本,于2007年进行杂交,经田间系谱法选育而成。该品种2016—2017年参加国家小麦良种联合攻关黄淮冬麦区北片区域试验,2017—2018年同步参加区域试验和生产试验,2020年4月通过农业农村部国家农作物品种审定委员会审定。

本研究利用国家小麦良种联合攻关黄淮冬麦区北片区域试验和生产试验统计汇总的数据,综合分析和评价鲁原118的丰产性、稳产性、生态适应性及产量结构,以期为该品种在黄淮冬麦区的合理布局和大面积推广、在生产中充分挖掘其增产潜力提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种为鲁原118。为研究其丰产性、稳产性、生态适应性及产量结构,将同时参加黄淮冬麦区北片区域试验的对照品种济麦22与其进行比较分析。数据来源于国家小麦良种联合攻关黄淮冬麦区北片区域试验和生产试验统计汇总。

1.2 试验设计

2016—2017年黄淮冬麦区北片区域试验参试品种20个(不含对照),共安排22个点,其中河北省10个、山东省10个、山西省1个、河南省1个。2017—2018年区域试验参试品种18个,共设置试验点21个,其中河北省10个、山东省10个、山西省1个。2017—2018年生产试验参试品种7个,共设置试验点14个,其中,河北省4个、山东省10个。

采用随机顺序排列,区域试验小区面积不小于333.35 m2,生产试验不小于666.7 m2,不设重复。采用机播机收并现场称重计产。栽培管理和田间调查均按国家冬小麦区域试验方案要求进行。

1.3 数据分析

采用当年多点方差分析,新复极差法检验品种间差异显著性。通过与对照品种比较产量、增(减)产幅度,来反映品种的丰产性能[1,2]。通过产量变异系数(CV)、高稳系数(HSCi)来综合分析品种的稳产性[3,4]。通过增产点率、品种离优度值(Pi)来衡量品种的生态适应性[1,5]。通过产量构成因素对产量的通径系数评价三因素对产量形成的作用大小[6]。

2 结果与分析

2.1 丰产性分析

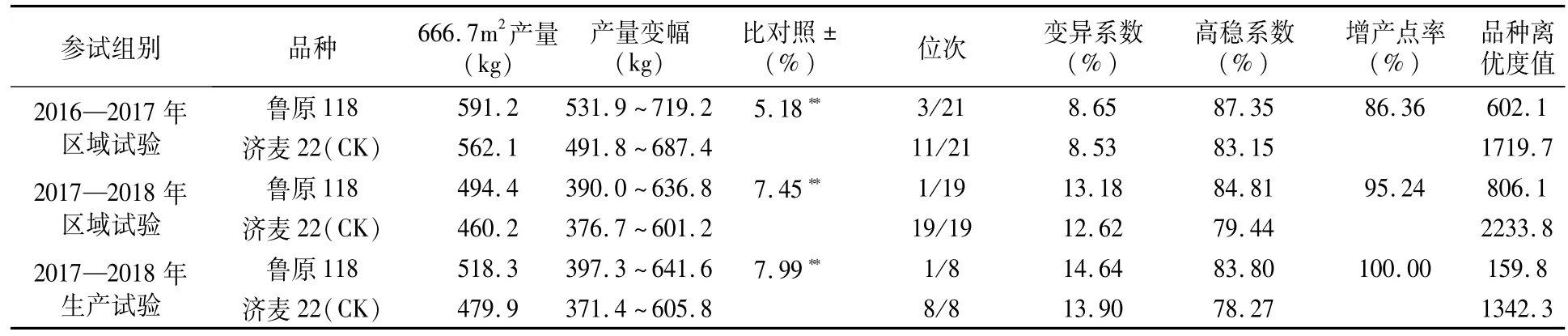

2016—2017年,鲁原118参加国家小麦良种联合攻关广适性品种试验黄淮冬麦区北片区域试验。由表1可知,22个试验点666.7m2平均产量(下称产量)为591.2 kg,比对照济麦22增产5.18%,差异达极显著水平,居21个参试品种(含对照)的第3位,最高产量达719.2 kg。2017—2018年,鲁原118同步参加黄淮冬麦区北片区域试验和生产试验,平均产量分别为494.4 kg和518.3 kg,比对照济麦22增产7.45%和7.99%,差异达极显著水平,均居区域试验和生产试验参试品种的第1位。以上结果表明,鲁原118确为一个丰产性好的优良小麦新品种。

表1 鲁原118在黄淮冬麦区北片品种试验中的丰产稳产及适应性表现

2.2 稳产性与适应性分析

变异系数反映品种的静态稳定性,变异系数小的品种受环境因素影响小,表现出较好的稳定性。由表1可知,鲁原118产量的变异系数大致与济麦22相当,两品种2017—2018年产量变异系数均高于上一年,说明该年度因环境变化导致品种产量波动比较大,而鲁原118仍保持与济麦22一致的稳定性,但产量水平显著高于济麦22。为综合评价品种的丰产性和稳产性,温振民等[4]提出用高稳系数值(HSCi)来分析品种的稳产性,该指标可以同时兼顾品种的丰产性。高稳系数值大的品种丰产性、稳产性均较好。由表1可知,2016—2017年区域试验、2017—2018年区域试验和生产试验中,鲁原118高稳系数值分别为87.35%、84.81%和83.80%,均高于济麦22对应的高稳系数值。表明鲁原118同时具备较好的丰产性和稳产性。

增产点率为参试品种产量高于对照品种的试点数所占比例,代表参试品种优于生产主推对照品种的适应程度[1]。增产点率越高的参试品种,其不同生态区适应性越好。由表1可知,2016—2017年区域试验、2017—2018年区域试验和生产试验中,鲁原118增产点率分别为86.36%、95.24%和100.00%,说明鲁原118在不同年份、不同生态区条件下均表现出优于对照品种的适应性。

品种离优度值(Pi)反映的是参试品种在各试点上与最佳品种的平均差异,品种离优度值越小,表明该品种在各试点的表现越接近最佳品种[1,5]。由表1可知,2016—2017年区域试验、2017—2018年区域试验和生产试验中,鲁原118品种离优度值分别为602.1、806.1和159.8,均低于济麦22对应的品种离优度值。说明鲁原118在不同生态区表现出良好的广泛适应性。

2.3 产量构成因素及对产量的通径分析

由表2可 知,2016—2017年 区 域 试 验、2017—2018年区域试验和生产试验中,鲁原118的666.7m2有效穗数分别比济麦22低2.89万、1.66万穗和0.01万穗,基本稳定在42万穗左右。说明鲁原118成穗率略低于济麦22,相对比较稳定。鲁原118穗粒数分别比济麦22多2.67、1.88粒和0.29粒,千粒重分别比济麦22多2.33、2.84 g和2.57 g。说明鲁原118穗粒数和千粒重均高于济麦22。鲁原118的理论产量分别比济麦22增加6.66%、8.91%和7.30%,与各试点平均产量增产幅度大致相同。以上结果表明,鲁原118比济麦22增产的主要原因是穗粒数和千粒重更高。

表2 鲁原118在黄淮冬麦区北片品种试验中的 理论产量及产量构成因素

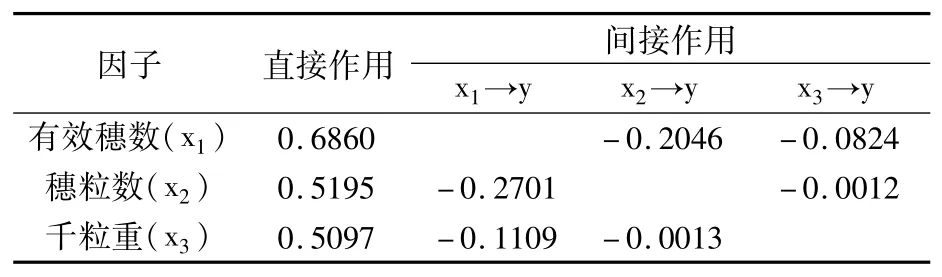

有效穗数、穗粒数和千粒重为产量构成三因素,三因素之间存在相互影响、此消彼长的关系[7]。为明确三因素对鲁原118产量影响的作用大小,将2016—2017年区域试验、2017—2018年区域试验和生产试验各试点的有效穗数、穗粒数、千粒重及相对应的产量数据整理,进行通径分析,结果如表3所示。可以看出,产量构成因素中对产量直接作用大小依次为:有效穗数>穗粒数>千粒重。说明获取充足的有效穗数是保证产量的基础,同时还应兼顾穗粒数和千粒重。各间接通径系数中,有效穗数通过穗粒数、千粒重对产量有负向效应,穗粒数和千粒重通过有效穗数对产量均表现为负向效应。穗粒数通过千粒重以及千粒重通过穗粒数对产量表现出较低的负向效应。说明在生产中实现高产需协调好有效穗数、穗粒数和千粒重三因素之间的关系,尽量减小其相互制约、此消彼长的负向效应。

表3 三个产量构成因素对产量的通径系数

3 讨论与结论

品种的丰产性、稳定性和适应性不仅与其自身的遗传特性有关,同时也与生态环境和栽培管理密不可分。品种基因型与环境的互作效应越小,表明品种稳定性好,受环境影响小,安全性好,具备推广应用价值[1]。区域试验是鉴定品种特性及其与环境互作效应的有效手段。鲁原118在2016—2017年区域试验中平均产量居所有参试品种的第3位,2017—2018年区域试验和生产试验中均居第1位,比对照品种济麦22增产均达极显著水平,说明鲁原118具备良好的丰产性,是一个增产潜力很大的优良品种。变异系数和高稳系数值法分析结果表明,鲁原118具备良好的稳产性;增产点率和品种离优度值法分析结果显示,鲁原118具有广泛的适应性。可见鲁原118是一个丰产性好、稳产性强、适应性广的优良品种,适宜在不同生态区合理布局,进而大面积推广应用。

产量三因素对鲁原118产量形成均存在正向效应,然而三因素之间存在相互制约的负向效应,因此在生产中应协调好三因素之间的关系,尽量降低相互间的不利影响。有效穗数是制约产量提高的首要因素,在小麦生育前期通过合理的栽培管理获得适宜的有效穗数是提高产量的前提条件。其次,穗粒数和千粒重对产量的贡献不容忽视,中后期管理应偏重于提高结实率、延长叶片功能期、防止早衰。总之,在生产中要协调好三因素之间的关系,在适宜的有效穗数基础上争粒数、促粒重,最大程度发挥该品种的产量潜力。