延续寿命法:《尊胜陀罗尼》吐蕃译本与流传

内容摘要:《尊胜陀罗尼》是较为流行的密宗经典,内容主要包括缘起、佛顶出陀罗尼、陀罗尼使用及功效、陀罗尼仪轨及功效、结尾等。敦煌藏文写本中有两种抄写类型,一是摘抄其中的陀罗尼文,包括意译和音译;二是抄写全文。P.T.54A和P.T.368属于不同的译本,二者的差异十分明显,没有完全相同的句子。P.T.54A是吐蕃译师益西德译本,后世得到流传,收入《甘珠尔》中;而P.T.368不见于《甘珠尔》,属于敦煌轶经。

关键词:敦煌古藏文;《尊胜陀罗尼》;益西德

中图分类号:B946.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2021)02-0009-12

《圣净治一切恶趣顶髻尊胜陀罗尼咒》(以下简称《尊胜陀罗尼》)是一部重要的密宗经典,汉文《大藏经》中有多种译本{1},足见此经之重要。藏文《大藏经》亦有数种译本。本文对敦煌藏文文献中所存《尊胜陀罗尼》予以梳理,并与《甘珠尔》所收译本等进行比较,探求敦煌本在后世流传情况。

一 敦煌本的保存情况

(一)法藏写本

1. P.T.54A写本[1]

梵夹装,存15叶,每叶4行,字体属于有头字,字迹工整,纸张表面残损严重,每叶均有阙文,第6叶左半部分不存。

首题有梵藏对照经名,藏文(拉丁字母转写,后同):phags pa ngan gro thams cad yongs su××××××ba zhe bya baI//尾題藏文经名:phags pa ngan gro thams shad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya baI gzungs rdzogs so//翻译:“圣净治一切恶趣顶髻尊胜陀罗尼,完毕。”

2. P.T.72写本[1]202

抄写在一张纸上,字体属有头字,两部分构成,第一部分是《尊胜陀罗尼》的咒语,第二部分是《摩诃查第萨明咒王母咒语》。

第一部分首题:ngan gro rnam par sbyong ba /gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya baI gzungs sngags//翻译:“净治恶趣顶髻尊胜陀罗尼咒。”

其尾题:u Sh+nI ShI bI dza yA zhe bya ba/ gtsug tor rnam par rgyal baI gzungs sngags rdzogs soA//,翻译:“名‘乌尼沙布杂雅,即顶髻尊胜陀罗尼咒,完毕。”

最后有抄经题记:Blon dpal bzang gi bsod nams su bsngos te/ sha cur bris/翻译:“为回向论贝桑之福德,写于沙州。”

可知此件是专为吐蕃官员祈福而抄写的。借此亦可判断此件应是吐蕃统治敦煌时期写本,断代之下限应在公元846年,即9世纪中叶以前。

3. P.T.73写本[1]203

纸张及抄写内容、形式等与P.T.72写本同。《尊胜陀罗尼》部分首题:ngan gro rnam par sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya baI gzungs sngags//翻译:“净治恶趣顶髻尊胜陀罗尼咒。”

尾题:u sne sha ba dzi ya zhe bya ba gtsug tor rnam par rgyal bai gzungs sngags rdzogs so//翻译:“名为‘乌尼沙布杂雅,即顶髻尊胜陀罗尼咒,完毕。”

除梵文经名之音译有所不同外,此件经名与P.T.72写本同。

抄经题记:blon mdo sgraI bsod namsu bsngoste sha cu na/ sku yon pa zhen brtan kong bris/翻译:“为回向论多扎之福德,在沙州由抄经生薛丹公书写。”

其中的sku yon 有两层含义,其一为“本领”、“学问”(旧译功德),其二为“薪酬”、“酬劳”。加后缀的pa字,指某种人,即“拿酬劳的人”,故翻译为“抄经生”。该写本时代等与P.T.72写本同。

4. P.T.74写本[1]204-207

经折装,字体属有头字,现存16叶,每叶5行字。除最后1页外,字迹基本清晰,惜首尾残缺。

5. P.T.368写本[2]

卷轴装,经文抄在正面和背面。其中,背面原抄汉文《增一阿含经》卷十,藏文抄在汉文行距间的空白处。该写本首尾基本完整,个别处字迹模糊。首题梵藏对照经名,藏文: gnod pai rgyud thams shad /yongsu sbyong ba//gtsug tor rnam pa rgyal ba zhes bya bai gzungso//翻译:“净治一切恶趣顶髻尊胜陀罗尼。”尾题:gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs rdzogso//翻译:“顶髻尊胜陀罗尼,完毕。”

可知尾题经名是简称。此本经文全称与上述诸写本不同,亦与《甘珠尔》本有差异。

6. P.T.519写本[3]

梵夹装,仅存1叶(正面和背面),属于经文的前面部分。字体属于有头字。正面左侧竖线外标有kha字,表示页码,无首题和尾题。

(二)英藏写本

英藏敦煌文献中,据《敦煌藏文密教写本:大英图书馆藏斯坦因藏品解题目录》,与《尊胜陀罗尼》相关的写本有IOL Tib j322、349、466、547、1134、1498,及Q.197、198。其中IOL Tib j322、349、547、1134已由IDP刊布,现简介如下(见IDP刊布的图版)。

1. IOL Tib j 322写本

梵夹装,1叶两面。字体属有头字,字迹工整。无首题经名,尾题:gtsug tor rnam par rgyal bi(bai) gzungs bod skad du bsgyur ba /rdzogso//翻译:“顶髻尊胜陀罗尼,译为藏语,完毕。”

从尾题看,此本是将《尊胜陀罗尼》之陀罗尼部分意译为藏文,并单独抄写,其旨趣与抄写音译《尊胜陀罗尼》之陀罗尼同。汉藏文佛经翻译中,陀罗尼文一般采用音译,这种意译陀罗尼文比较少见。不过,《尊胜陀罗尼》之陀罗尼有单独的汉译本,即不空译《佛顶尊胜陀罗尼注义》[4],在音译咒语的同时,又加注意译,可谓音译本和意译本并存。敦煌吐蕃抄本中出现单独流通的《尊胜陀罗尼》之陀罗尼音译本和意译本,或许受到了汉译本流通形式的影响。

2. IOL Tib j349写本

该写本可分三部分,第三部分为《尊胜陀罗尼》,梵夹装,1叶。字体属有头字,无首题和尾题经名。与IOL Tib j 322之内容类似,二者间开头部分相同,之后又有一些差异,IOL Tib j349中有少量的音译陀罗尼文。

3. IOL Tib j 547写本

梵夹装,1叶,右边部分受损。字体属于有头字,无首题和尾题经名。其内容是《尊胜陀罗尼》的陀罗尼文。

4. IOL Tib j1134写本

写在一张纸片上,两边略有残损。字體基本属于有头字,略带草体风格。无首题和尾题经名。其内容是《尊胜陀罗尼》的陀罗尼文,与IOL Tib j547同。

通过以上介绍,可知吐蕃时代《尊胜陀罗尼》的抄写形式有两种类型,一是摘录其中的陀罗尼文,包括意译和音译;二是抄写全文。前者的写本多于后者,说明是经陀罗尼文受到了信徒重视,而流传较广。

二 敦煌本P.T.54A和P.T.368之比对

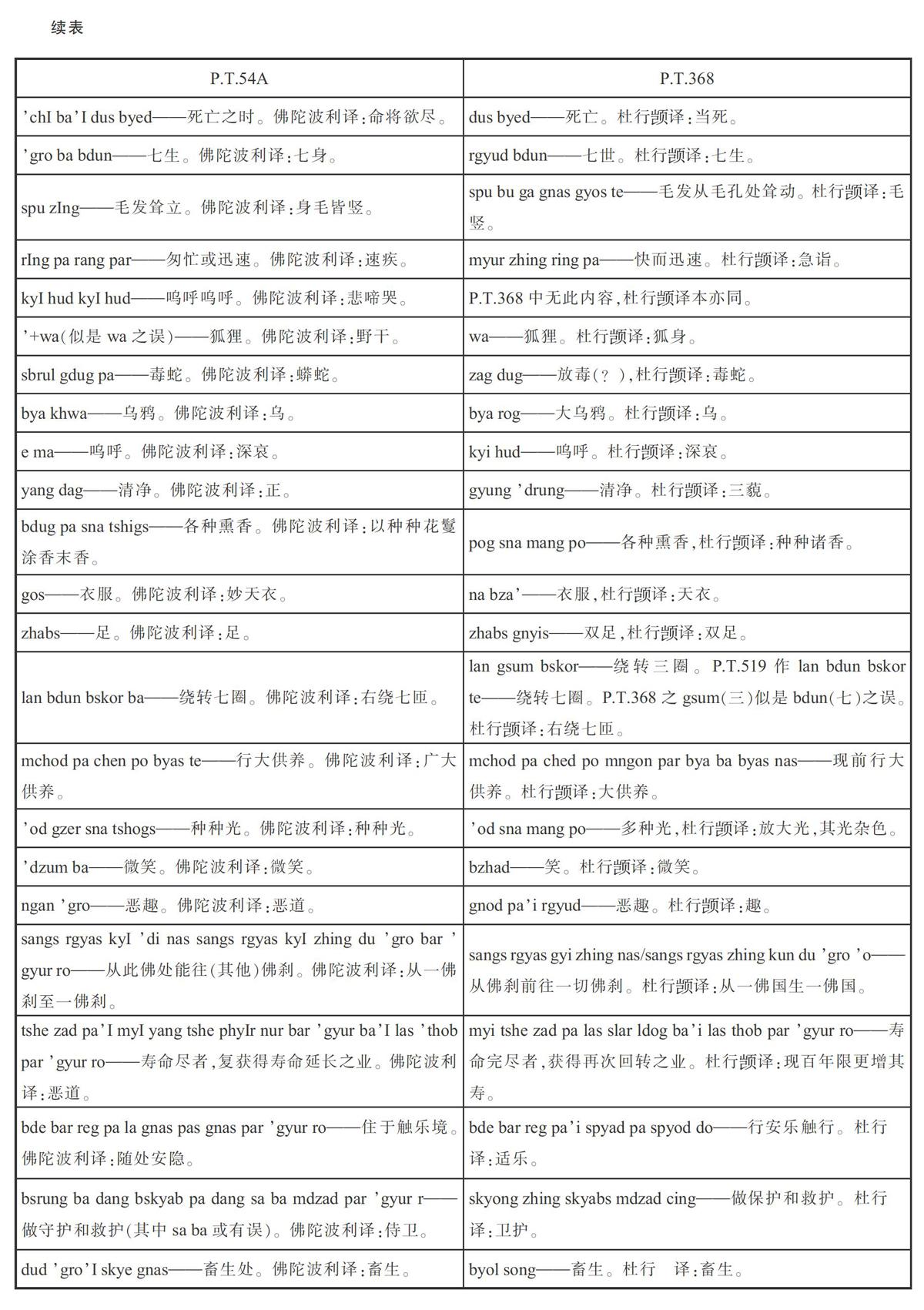

P.T.54A和P.T.368在诸抄本中最具代表性,二者内容虽是同一部经,但部分词语的翻译、语序及翻译风格等有所不同。现将二者中的部分词语、短语等的不同译法予以比对,并附上佛陀波利和杜行顗的两种汉译本中相关内容的译法,一方面有助于对经文内容的理解,另一方面亦可察汉藏译本差别。

通过比对,可作以下的总结:

1. P.T.54A和P.T.368属于不同的译本,二者的差异十分明显,几乎找不到完全相同的句子。从经名到专有名词的翻译及语序等皆有各自的特点。就此看,此两种译本之间在翻译方面毫无关联,不存在相互借鉴之事,应是各自独立完成的译本。

2. 两种译本间的部分差别,如涉及的一些数字等,应是所据梵本而有差别。两种藏译本与所附的汉译本相比,亦不完全一致。说明此经因广为流传而出现了不同的梵本,也是导致多种译本出现的原因之一。

3. 相比P.T.54A,P.T.368写本翻译年代更早,如后者将“正等觉”译为gyung drung rdzogs pai sangs rgyas,将“正”译为gyung drung(音译“雍仲”),而后期的译经中统一译为yang dag pa(清净之义,即正等觉之“正”)。

另外,P.T.72、P.T.73、P.T.547、IOL Tib j1134咒语与P.T.54A相同,知摘自同类译本,可知P.T.54A译本在当时流通较广。P.T.519残存内容,与P.T.368写本大同小异,应属同一译本,只是传抄流传中发生了一些变化。如上引P.T.368

gyung drung rdzogs pai sangs rgya,P.T.519作yang dag par rdzogs pai sangs rgya/gyungdrung译作yang dag pa(与P.T.54A同);P.T.368中之zhabs gnyIs la mgo bos phyag tshal nas(以头顶礼双足),P.T.519作zhabs gnyIs la spyi bos phyag tshal te(以头部礼双足),前者作mgo bo(头部),后者作spyi bo(头顶);P.T.368之spyan sngar dug(住于跟前),P.T.519作spyangar [spyan dngar]

khad(坐于跟前),前者作dug(住),后者作khad(坐)。

三 《甘珠尔》所收《尊胜陀罗尼》诸译本

与敦煌本之关系

《尊胜陀罗尼》在吐蕃佛典目录《兰噶宫目录》《旁塘宫目录》均有载。《旁塘宫目录》中将其归在“大小陀罗尼连同各自的仪轨类”:“phags pa gtsug tor rnam par rgyal bai gzungs cho ga dang bcas pa//shu log brgya nyi shu//”翻译为:“圣顶髻尊胜陀罗尼咒及仪轨,一百二十颂。”[5]

《旁塘宫目录》所载经名与上述敦煌本有异,敦煌本经名中无“仪轨”,尚难推测相互间的关系。后弘期编纂的《甘珠尔》(以下简称为《甘》)中有是经的数种译本,现予以梳理并与敦煌本比较,探讨是经在后弘期的传播。

(一)《甘》A本

题名《一切如来顶髻尊胜陀罗尼及仪轨》(De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs rtog pa dang bcas pa)[6],由班智达法军(Chos kyi sde)和巴日(Ba ri)译师翻译。与敦煌本比较:

1.此经名与敦煌本P.T.54A和P.T.368皆有差别。

2. 讲经者《甘》A本中是西天无量寿佛,由无量寿佛讲授给观世音菩萨。经文宗旨是求长寿、往生西天净土等,此与净土信仰密切相关。故由无量寿佛讲述咒文及仪轨,似更合理。《甘》A本的天子名与敦煌本相同,皆作Shin tu brtan pa(善住),但在经文中出现的次序不同。《甘》A本中是咒语等传授完后,才讲述善住如法修行事。敦煌本中善住七天之后寿命将尽,恐惧而求助于帝释天,帝释遂向佛求教。

3. 《甘》A本与敦煌本最大的共同处是,即《甘》A本第760—768页第14行间的内容,包括咒语(《甘》A本的拼写更规范)、咒语之利益功德及简要仪轨等,与P.T.54A基本相同。举例如下(二者差别处下划线标示):

P.T.54A:lhaI dbang po gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs ngan gro thams cad yongs su sbong[sbyong] ba/sdug pa dang las dang sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba/ bde groI lam thams cad du gro ba/ngan gro thams cad rnam pa [jig] par byed pa/ dI ni sangs rgyas bcom ldan das gang gaa klung[bum phrag bye ba brgyad] cu rtsa brgyad kyaI bye ma snyed[dag gis] gsungs[gzungs] pa//byin kyis brlabs pa/rjes su [yi rang bar mdzad pa//][1]76-77

《甘》A本:lhai dbang po gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs di ni ngan gro thams cad yongs su sbyong ba/sdug pai las kyi sgrib pa thams cad rnam par sbyong ba/ bde groi lam du gro ba/ngan gro thams cad rnam par jig par byed padI ni sangs rgyas gang gAa klung bum phrag bye ba brgyad cu rtsa brgyad kyi bye ma snyed kyis gsuns pa//byin kyis brlabs pa/rjes su yi rang bar mdzad pa//[6]761

《甘》A本之bde groi lam du gro ba(能往乐道)一句与敦煌本相比,少thams cad一词,据上下文判断,该词似属遗漏,即传抄或刻印之误。以上对比,可知两种文本大同小异。就此可以判断巴日译师译本是在类似敦煌本的基础上发展起来的,而巴日译师翻译时参考了吐蕃时代的译本,甚至可以说内容相同部分直接使用了旧译文。

《甘》A本与敦煌本最大的差别是,《甘》A本第768页第14行以下的内容不见于敦煌本。

(二)《甘》B本

题名《一切如来顶髻尊胜陀罗尼及仪轨》(De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs rtog pa dang bcas pa)[6]783-794,无译者题记。与《甘》A本基本相同,应属同一译本。《甘珠尔》编纂者可能因此本无译经者题记,遂作为异本收入。

(三)《甘》C本

题名《一切如来顶髻尊胜陀罗尼及仪轨》(De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs rtog pa dang bcas pa)[6]799-802,無译者题记。《甘》C本之序分、咒语等与《甘》A本等同,但咒语之后的内容仅用数语概括是经功德利益,无仪轨修持部分。因此,《甘》C本是《甘》A本之缩写本,或简本,与敦煌本无关。

(四)《甘》D本

题名《圣净治一切恶趣顶髻尊胜陀罗尼》(Phags pa ngan gro thams cad yongs su sbyong ba gtsug tor rnam par rgyal ba zhes bya bai gzungs),译经题记云:“由印度的亲教师孜纳弥陀罗、色然扎菩提,与主校译师沙门益西德翻译并校订。”[6]804-815此经名与P.T.54A同,咒语的译法与《甘》A本、《甘》B本等相同,此外与P.T.54A基本一致,只是部分文字的写法有古今之别,可知P.T.54A就是益西德译本。《甘》D本又见《甘珠尔》之《陀罗尼集》,收入《甘珠尔对勘本》第98册。

(五)《甘》E本

题名《一切如来顶髻尊胜母陀罗尼及仪轨》(De bzhin gshegs pa thams cad kyi gtsug tor rnam par rgyal mai gzungs zhes bya bai rtog pa),与《甘》A本、《甘》B本相同。译经题记云:“此仪轨按正善知识、精进于戒律之圣士、讲说戒律经典无有匹敌之乃乌堪布(Neu mkhan po)的讲说,由多闻译师上座具祥尼玛坚赞桑波本人于吉祥太尔巴林(Thar ba gling)寺翻译。”[6]819-824尼玛坚赞是后弘期译师,此译本问世最晚。序分与《甘》A本等类似,咒语部分亦雷同,咒语以下的仪轨部分,与其他文本相异。

(六)《甘》F本

题名《净治一切三恶趣陀罗尼》(Ngan gsum thams cad yongs su sbyong ba zhes bya bai gzungs)[7] [8],无译经题记,仅百余字,属于短小陀罗尼经。咒语数十字,但其中有的句子与上述《甘》A本等相同者,如O-M sho d+ha ni/bi sho d+ha ni/,因此,《甘》F本似属于《尊胜陀罗尼》之类。

通过以上梳理,可知P.T.54A即吐蕃译师益西德译本,后世得到流传,收入《甘珠尔》中。而P.T.368不见于《甘珠尔》,属于敦煌轶经。

四 《尊胜陀罗尼》之结构及旨趣

上述藏译敦煌本《尊胜陀罗尼》无序分,其经文结构主要包括缘起、佛顶出陀罗尼、陀罗尼之使用及功效、陀罗尼之仪轨及功效、结尾。

(一)缘起

讲述了天子善住(按藏译本其名可译为“住极乐者”),正在享受天界无可比拟的舒适而快乐的生活时,突然听到声音,说天子善住七日后将堕生赡部州,即人界,在彼处过七世后,将生于地狱中,若一旦未堕生地域,亦会成为贫穷而眼瞎者。天子善住闻后大惊,十分恐惧,遂至天王帝释处,陈述前因。帝释天王于是用神通观察,见善住在人间的七世中,将转生为猪、狗、狐狸、猴子等,受尽痛苦。帝释不忍,心想世间唯有佛才是唯一的救护者,遂带天子善住至佛前敬礼,求免堕轮回并延长寿命之法,于是引出此经之讲说。天子善住将入轮回受苦,反映了生命轮回无常的佛教思想,贵为天界生命者,也免不了因福缘完尽而不断堕生下界受苦。善住象征一切众生,轮回是众生不可回避的。不论轮回,退一步而言,生命的存在都是有时限的,争取更长的存在时限既是生物之本能,又更是人类所追求的。《尊胜陀罗尼》与其他密教佛经一样,是直面人生的问题,满足人类追求生命永恒这一美好愿望。

(二)佛顶出陀罗尼

佛示现神变,顶髻中发出大光明,从中又出陀罗尼经文。这一情节亦见于其他密教文献,有一批陀罗尼经文出自佛顶髻之神通变化中,如著名的《白伞盖经》等。顶髻是佛身的最高处,以此预示所出陀罗尼之高贵和神奇。陀罗尼(意译总持、真言等)一般采用音译,以梵语音读诵,其内容包括祈祷等,表达对佛菩萨的虔诚信仰。如上所述,《尊胜陀罗尼》之陀罗尼有藏文意译本,兹据IOL Tib j322试译如下:

向三宝敬礼!向薄伽梵敬礼!向佛薄伽梵三世间最神圣者敬礼!对薄伽梵,如是极力赞颂、皈依。请予以净化、极为净化,请平等显现一切处,如虚空性极为清净。请以如来语教,甘露授灌之诸密咒大语,为我灌顶。请予以如虚空般清净,以顶髻尊胜圆满净化,以千光明清净授予。予以一切如来心要之加持,加持之手印金刚和金刚身,坚固而清净。一切障蔽极为净化、回遮,寿命清净。誓言加持,智慧智慧,能知智慧,大智慧。真实清净无际圆满净化,极为明亮,心得净化。啊啊!胜利胜利,尊胜尊胜{1},忆想忆想。以一切佛之加持而加持、净化。金刚金刚大金刚,金刚心{2},吾之所有身体成金刚。一切有情之身体亦圆满净化。吾之一切住处时常圆满净化。一切如来予以清净安慰并加持,请一切如来对吾予以清净安慰。证悟,请予以证悟、极为证悟{3}。一切圆满净化,一切如来之心要,予以加持,立加持之四大手印。善好说毕!{4}

可知,此陀罗尼之核心内容是请求佛力加被,净化罪业障蔽,证悟真实性(空性),以此回遮寿命短促及轮回之苦。

(三)陀罗尼之使用及功效

如同其他同类密教经典,该经中在讲说陀罗尼之前后,也罗列了陀罗尼的诸多功效,宣称密教真言拥有神秘的力量,主要有以下:

第一,听闻并书写流通、受持读诵此陀罗尼,则能净化消除一切恶道、一切罪业障,能除一切恶道苦。应受的种种流转之苦,如堕生地狱道、畜生道等,不更重受,以此可杜绝恶趣之门。即使转生,要么生在佛菩萨处,要么转生为人。而转生为人时,或生为尊贵的婆罗门种姓,或生为具权势的大刹利种姓,或生为富贵商主种姓。所生处环境清净,可至菩萨道场。

第二,持此陀罗尼,则身体亦如阎浮檀金般,明净柔软,令人喜见,不受秽恶之所染。

第三,书写此陀羅尼,并安置在高幢上,或高山,或楼上,或佛塔中,在除恶道之同时,受到一切诸佛的授记,皆得不退转正等觉(即成佛)。

此陀罗尼之功效,概括而言,则主要包括两个方面,一是当下不堕恶道,二是终究成佛而破轮回,同时含有现实关怀和终极关怀。这也体现了密教是成佛捷径的特色,以及佛教的最终理想。

(四)仪轨

在四大天王的请求下,世尊讲说了此陀罗尼之实施仪轨,包括仪轨的功效等,具体而言,有如下几方面:

第一,于白月(zla ba nya)十五日,无论男女,着干净衣服,行斋戒(杜行顗译本作“八斋戒”),念诵该陀罗尼一千遍。其功效是:若寿命完尽,则可延长;远离疾病,一切障蔽得以净化,脱离恶道;生于恶道的鸟类耳边诵念此陀罗尼,则亦知此为恶道之最后生;即使是患重病而医药无效者,亦能脱离病苦;死后往生西天;此世为最后之胎生,无论生于何处皆从莲花中化生;能预知后世生于何处,能忆想一切前世。

第二,若有众生受罪业所牵,命终之后生于恶趣者,则向芥子念诵二十一遍,撒于彼之骨灰等上。亡者无论生于地狱、畜生、阎罗世间、饿鬼等恶道,依此陀罗尼法力,能使其从恶道中解脱,并往生为天神。

第三,凡每天念诵二十一遍,则会受到世人尊敬,长寿而安乐,死后往生西天,从彼处能往极善极净佛刹土,受到一切如来的关照和护佑,得诸佛预言,乃至获证大涅槃乐。

第四,造四方坛城,以各种花、香供养并行祈祷,时右膝着地,心想一切诸佛而行礼,之后双手合十结手印,二中指之指头弯曲,并将二拇指分别置于二中指之下,诵念陀罗尼百八遍,等于向一切佛献供养。

以上所述仪轨,皆属简易方法,一般信徒皆可实践。同时,仪轨有一定的针对性,如解除病痛、超度亡灵、往生西天、供养诸佛等。

(五)结尾

概言天王帝释奉佛命,将此陀罗尼传授于天子善住,如法实施仪轨,使其寿命得以延长,从将要转生下界的恐惧中得到解脱,最后前往佛处,绕转佛陀,欢喜赞叹,得佛授记。

结 语

《尊胜陀罗尼》是吐蕃社会流行较广的密教经典,这与经文宗旨密不可分。《尊胜陀罗尼》功效是层层推进,如除病延寿、净除恶道、往生净土,可以说既针对了人类当下现世面临的困境,又满足了人类对“永生”等终极理想的追求。再加其仪轨简易可行,普通信徒也可掌握。故《尊胜陀罗尼》风行于世,获得广大信徒信仰和实践。

据《韦协》记载,吐蕃赞普赤松德赞去世后,吐蕃为赞普举行何种丧葬礼仪而发生了一场争论。争论的一方为佛教僧人,以贝若杂那为首,一方以信奉苯教的大臣为主。佛教僧人的代表贝若杂那指出:“佛之妙法源于正宗,言从善者生于上界,事恶者下堕恶途。”[9]他认为赤松德赞生前行善,如按佛教的仪轨超度必生善趣,而若用传统即苯教的葬仪,则成魔障。最后吐蕃君臣决定,以《净治恶趣密续》等为依据,举行超度仪式。这段记述,表明佛教的因果报应思想在吐蕃得到了流行;吐蕃的丧葬礼仪等固有习俗出现了佛教化的倾向,佛教超度亡灵的仪轨,以及避免堕生恶趣的密教经典得到了社会的重视。而这也是《尊胜陀罗尼》得以传播的社会背景,此经同样有往生极乐、避免恶趣的功效。

参考文献:

[1]金雅声,郭恩.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献:第2册[M].上海:上海古籍出版社,2006:74-80.

[2]金雅声,郭恩.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献:第5 册[M].上海:上海古籍出版社,2007:194-196.

[3]金雅声,郭恩.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献:第6册[M].上海:上海古籍出版社,2008:124.

[4]不空,译.佛顶尊胜陀罗尼注义[M]//大正藏:第19册.台北:新文丰出版公司,1983:388b-c.

[5]旁塘宫目录[M].北京:民族出版社,2003:23.

[6]甘珠尔(对勘本):第90册[M].北京:中国藏学出版社,2008:759-777.

[7]甘珠尔(对勘本):第96册[M].北京:中国藏学出版社,2008:387.

[8]甘珠尔(对勘本):第98册[M].北京:中国藏学出版社,2008:586.

[9]韦·赛囊撰,巴擦·巴桑旺堆译.《韦协》译注[M].拉萨:西藏人民出版社,2012:30.

收稿日期:2020-12-18

基金项目:2014年国家社科基金项目“敦煌古藏文密教文献的翻译与研究”(14BZJ008);西北民族大学“青藏高原区域历史文化研究创新团队”资助项目

作者简介:才让(1963- ),青海省化隆县人,西北民族大學铸牢中华民族共同体意识研究院教授,博士生导师,主要从事敦煌藏文文献研究。