大漆

——东方艺术精神的物化体现

叶菁

When appreciating the art of lacquer, peopleare easily immersed into the aesthetic context of the Orient, and savor the charms of the Oriental aesthetic spirit. It can be said that lacquer is a materialized embodiment of the Oriental Art Spirit.

图1 良渚文化嵌玉漆杯(考古复原品) 木胎 大漆 玉 高约15cm 良渚文化时期(约公元前3000—前2000)

漆艺文化历史久远,博大精深。“桂可食,故伐之。漆有用,故割之。”《庄子·人世间》中就提及古人对大漆的运用。大漆指的是漆树的汁液。漆树是中国最古老的经济树种之一,漆树需种植三至五年后才能采割,割漆是一项辛苦且危险的工作,需在晨光熹微之时进行。每次外出割漆就要在山上住十天半个月,且在山林中还会遇到各种危险。漆的产量也不确定,一棵漆树整个生命周期只能割出约10公斤漆液。割漆讲究方法与技巧,需用利斧将漆树皮斫开,以蚌壳承载汁液,盛满后再插入新蚌壳,直至漆液干涸,故有“百里千刀一斤漆”的说法。原材料的取得困难决定了生漆的稀缺性。

涂抹过生漆的普通竹木材料会变得更加坚固,再通过批灰、髹涂、打磨等工序能使它们具有光泽、显得更为精致高贵。而漆器加工时间长、过程繁杂,技术要求严格,因而产量难以提高,其稀缺性也在某种程度上决定了其高贵性。

从考古发掘的实物和文献记载都能发现漆常与玉石、金银等结合使用,例如良渚博物馆里展出的嵌玉漆杯(图1)。漆在宗教和祭祀用品中的使用也说明了漆的高等级。道教将纯漆食器列为第一品类,而考古发掘的墓葬中漆制品也总是出土于较高等级的墓葬中或是作为祭祀用品。可见大漆很早就被赋予了某种精神寄托或文化内涵。

但长久以来我们对大漆的研究多限于工艺层面,谈起漆艺列举的也总是花瓶、漆盒、螺钿家具等日用工艺品。直至1984年第六届全国美展,漆画才作为单一画种出现。此后各大美术院校陆续设置了漆艺系,越来越多的艺术学子加入漆艺艺术家的行列。但即便如此,在对漆艺艺术作品进行评判时,漆工艺技法的精湛与否依然被作为主要的评价标准。大漆背后所蕴含的文化内涵和艺术精神却始终被忽略。从鼎盛繁荣的秦汉漆艺至千文万华的明清漆艺,中国的漆艺艺术对东西方文化产生过重大影响,大漆的物性、功用及文化内涵都是东方艺术精神的物化体现。

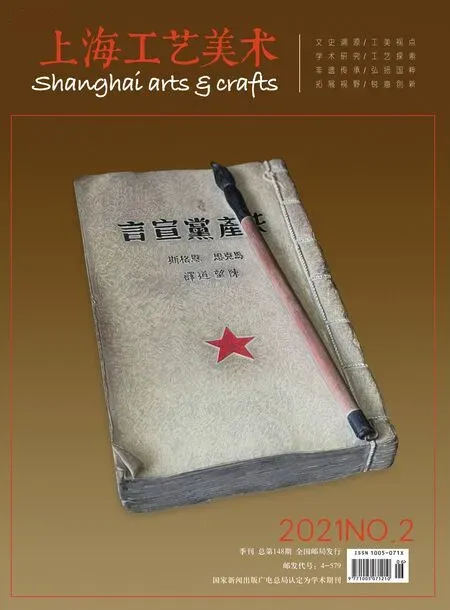

图2 兰亭图并书序卷(局部)绫本 27cm×136cm 许光祚 明

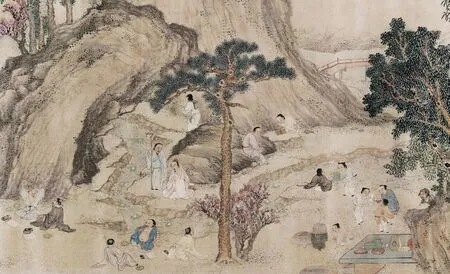

图3 货郎图(局部)卷改轴 绢本设色 181.5cm×267.3cm 苏汉臣(传)北宋

一、大漆在日用上的普及塑造了东方生活美学

大漆的发展史就是东方生活方式的演化史。中国古人将大漆运用到生活的方方面面。围绕着大漆的应用,素工、髹工、上工、铜扣黄耳工、画工、清工、造工……各种工艺技法应运而生。漆器漆物渗透入了中国人生活的方方面面,不仅促进了工艺的发展并且与汉民族的生活方式的形成息息相关。

《韩非子·十过篇》记载:早在原始社会末期尧将木胎髹黑漆作为食器,禹髹黑漆于外朱漆于内作为祭器。而到了先秦时期,漆器制作就达到了较高水平。此时已有髹漆的觚、匣、豆、盒、钵、匕、勺、漆鼓和漆棺等漆器。

晚商时,漆已广泛用于装饰日常生活中的交通工具以及兵器和食具。填漆青铜器、嵌贝漆器也已出现。战国时期出现了夹

纻胎漆器,后世称干漆夹纻为“脱胎”或“脱沙”即脱胎漆器。夹纻塑形法多用于大型佛教塑像。经过干漆夹纻工艺的处理,佛像色彩鲜艳,呈现出一种光润亮泽的质感,并且不易开裂,变形,能更好地保存佛像原本的神韵,细腻的纹路和流畅的衣纹。而且由于脱去内部泥胎故而质地轻盈,可轻便地抬起大型佛像进行游神晒佛等仪式。

秦代漆工业承袭春秋战国时楚、秦风格且加以创新,此时是漆器工艺走向繁荣兴盛的重要时期。漆器因胎体坚固轻便、细腻光泽几乎取代了笨重的青铜器。《兰亭集序》中记载的“曲水流觞”用的就是夹纻法制成的酒器和承盘放置于水面之上使之顺流而下。 “曲水流觞”缘起西周,本是汉族民间欢庆和娱乐,祈福免灾的一种传统习俗,后来发展成为文人墨客诗酒唱酬的一种雅事(图2)。由此也侧面反映出此时漆器已经大面积取代青铜器而成为日常之用。

到西汉时期,漆器数量与加工规模都达到了巅峰。此时的漆器色彩鲜艳,花纹优美,装饰精致,漆器制造已有细致分工,形成漆产业。

或许由于材料珍贵、制作工序耗时长且工艺复杂,汉代以后随着瓷器工艺的日渐成熟,漆工艺急剧衰微,漆器逐渐脱离日常生活用具的范围,而更多成为贵族和富裕阶层体现身份的奢侈品。传为北宋苏汉臣所绘的《货郎图》中我们可以窥见不少漆器的身影(图3)。明代时官方设御用漆器工厂,大江南北遍布各类漆器作坊,在江南一带漆器名家辈出。漆艺中雕、刻、戗、镶嵌等技法快速发展,出现漆雕及多种工艺技法结合的漆器,漆艺水平极高,并出现集漆器工艺之大成的著作《髹饰录》。

二、大漆是东方传统艺术的重要载体

大漆也是中国古人文化生活的重要载体,可被看做中国古人最早的艺术创作工具。生漆在适宜的温度和湿度下干燥后会变为坚硬的固体,不仅具有良好的黏着力还具有亮丽的色泽。由于漆的这一特性,古人将其加入颜料中作为颜料的胶结材质之一来增加颜料的坚固度和光泽度。

大漆也是书画载体,元代陶宗仪的《南村辍耕录》卷二十九中有相关的在制墨中加入漆的记载。另一方面,漆也可以直接作为颜料用于书写和绘画。班固等人《东观汉记》载:“杜林于河西得漆书《古文尚书》经一卷,每遭困厄,握抱此经。”范晔《后汉书·杜林传》载:“林前于西州,得漆书《古文尚书》一卷,常宝爱之,虽遭难困,握持不离身。”记述了汉光武帝时,大司空杜林格外珍视其收藏的一部漆书《古文尚书》。宋人赵希鹄、元人陶宗仪、清人姜绍书都认为: 在墨发明以前,上古是用漆来书写的。明代严敬《事物纪原》说:“虞舜造笔,以漆书于方简。”认为父系氏族社会后期部落联盟领袖虞舜造笔,以漆代墨写于竹简。宋邓椿《画继》载:“徽宗皇帝……独于翎毛尤为注意。多以生漆点睛,隐然豆许,高出纸素,几欲活动,众史莫能也。”生动地描述了宋徽宗利用大漆纯黑、胶固的物性为画作点睛。(图4)

三、大漆之色奠定了中华民族的色彩趣味

刚采割后的生漆是乳白色的,氧化后颜色变深。传统漆色主要有红、黄、白、蓝、黑五色和复色,而黑、朱二色是最为稳定的色彩,也是漆器最主要的颜色。浙江余姚河姆渡遗址文化层中出土的朱红色的木胎漆碗是迄今世界上最早的漆器。碗面覆盖着斑驳的红色大漆,出土时仍泛着微弱的光泽,让其看起来富有光泽与众不同。鉴于当时的古人还未意识到漆的丰富功用,可以认为这个朱漆木碗或许是用于祭祀的,利用的是朱漆的纯正之色。而“赤胆忠心”“赤子之心”“赤诚”等词语都体现了红色在汉民族的文化传统中具有正面的象征性存在。

漆黑被认为是最深沉的黑,它与浩瀚的天穹是同样的色彩。日月星河都容纳于黑色的天空之中。黑色也是包容性最强的色彩,能够协调万色将各种材料色彩尽纳其中,是星象之色。周天子行祭祀礼时要着黑衣、佩墨玉。西汉时期,帝王贵族还常穿着黑色袍服,因此有着“玄衣黄袍”的说法。玄衣,指的就是黑色的衣服。由此可见,黑色曾经是作为尊贵的象征而存在的。

东汉王逸提出赤、黄、白、黑四色的审美标准,大漆独占两色。“丹漆不文,白玉不雕”,古人将朱漆之色比同无需雕琢的美玉,黑漆之色比同宇宙万象,代表的是东方审美中的正美,大美,也可以说大漆之色塑造了中华民族对色彩的审美。

四、大漆具有圭璋之气是中华玉文化的体现

在代表中华文明的四大发明之外,玉器、漆器、丝绸、瓷器被认为最能体现中国文化的特质。这四种器物均需要高超精湛的制造工艺,无一不体现了中华文明的博大精深,一直深受中华民族的喜爱。漆器、丝绸和瓷器更是通过丝绸之路传往海外并大受欢迎。如果对此四种器物的材质做进一步的分析就能发现,其视觉感受都具有温润含蓄的共同的特点。君子比德于玉焉:温润而泽。中华民族将美好的品德比喻为玉性,对玉怀有特殊的感情,对玉石的崇拜则是因为我们更喜爱光在玉器上所体现出来的含蓄和暧昧。光在漆、丝、瓷上所展现的效果与光在玉上所展现的效果高度一致。瓷器仿玉早已是学界的共识,其实漆亦是如此,黑亮的漆器与仿墨玉有关。《艺文类聚》中有形容玉的色彩黑如纯漆也印证了这个观点。漆除了光泽似玉,其物理性状上给人的感受也同样似玉。我们知道玉表面上看似温泽,实际硬度极高,而漆也具备相似的性质。漆在未干燥时像水看似柔软,而一旦完全干燥后却异常的坚牢,而现代的化学研究也表明大漆中的“漆酚”和“漆酶”的分子结构与黄金、玉石的分子结构一样细密,漆是玉的光泽和坚硬以另外一种方式的延续,甚至髹漆过程中的打磨推光工艺与玉加工技术有几分相似之处。所以,我们可以认为中华民族乃至东亚地区漆的精神与文化的根源是建立在玉文化的基础之上,是源于对玉的崇拜。

图4 梅花绣眼图 册页 24.5cm×24.8cm 赵佶 北宋

东方的艺术精神源于儒、释、道三家的哲学思想,是古人宇宙人生哲学的基本思想。注重主观表现和“写意精神”,东方美学是“诗性”的美学。邱紫华在《东方美学史》中将其总结为“神秘性、直觉体验性、诗性”以及“和谐”“静穆”等特征。金银虽贵重,但色艳而俗;瓷器虽雅,但本质为土;只有漆器既有物以稀为贵的贵气又有着历经层层堆叠重重打磨之后才能散发出的幽深、厚重、温润如玉的光泽,让人不由自主地感受到闲寂、雅致的禅意,体会到诗性之美。这种写意的审美与《阴翳礼赞》中描述的“清寒即风流” “污秽出文雅” “精神安然”等言辞和文句在意境上不谋而合。因此欣赏大漆艺术极容易被带入东方的美学语境,体会到东方审美精神的基调。可以说大漆是东方艺术精神的物化体现。