艺术节赋能乡村建设的实践价值与启示

摘 要 站在全面脱贫的2021年,回顾过去,多种形式协同开展的乡村建设已经在脱贫攻坚中体现出其作用。重塑乡村文化价值,将文化资源转化为文化产业是振兴乡村的重点。以隆里国际新媒体艺术节为例,从多学科视角研究分析艺术节推动乡村建设的经验与范式,以期探索修复乡村文化观念、充分发挥文化资源、创建优势文化产业的参考路径。通过艺术节创立乡村文化品牌将会成为最直接、最有效的方式之一,也是新时代语境下振兴乡村的必要途径。

关键词 艺术节;乡村振兴;传统文化;特色文化产业

引用本文格式 韩仁杰.艺术节赋能乡村建设的实践价值与启示——以隆里国际新媒体艺术节为例[J].创意设计源,2021(2):68-72.

The Practical Value and Enlightenment of Art Festival Empowering Rural Construction

—Take Longli International New Media Art Festival as an Example

HAN RENjie

Abstract Standing in the era of comprehensive poverty alleviation in 2021, looking back on the past, various forms of coordinated rural construction have already demonstrated its role in poverty alleviation. Reshaping rural cultural values and transforming cultural resources into cultural industries are the focus of rural revitalization. Taking the Longli International New Media Arts Festival as an example, this article analyzes the experience and paradigm of the art festival in promoting rural construction from a multi-disciplinary perspective, in order to explore a reference path for restoring rural cultural concepts, giving full play to cultural resources, and creating superior cultural industries. Creating a rural cultural brand through the art festival will become one of the most direct and effective ways, and it is also a necessary way to rejuvenate the countryside in the context of the new era.Key Words art festival; rural revitalization; traditional culture; characteristic cultural industry

在加速發展的现代化进程中,人民的生活水平日益提升,但以城市为中心的发展趋势严重扭曲了城乡和谐的关系,形成问题突出的矛盾对立。经济的落后、人口的空心化、过度资本的开发使传统的文化精神和生活方式遭到了严重破坏,乡村所面临的不仅是贫困,更有原有意味的消失。当下诸多实践主体已关注乡村问题,特别是艺术群体以人文关怀和情感创作的特殊优势提供了与众不同的观点和路径,以规律性且综合性强的艺术节实践的方式进行介入。近些年,虽然以艺术节介入乡村建设的案例逐渐增多,但是理论的研究还比较匮乏。作为隆里国际新媒体艺术节的策划者之一,希望以此为例提供有推广价值的理论经验和未来展望。

一、隆里国际新媒体艺术节的发展趋势

隆里国际新媒体艺术节已经成功举办了三届,艺术节的构成包括驻地艺术家项目、艺术作品、开闭幕式及展览互动、系统性的视觉形象设计、媒体宣传、后期工作形成连续性的话题。举办新媒体艺术节之初,力图将艺术家、设计师、艺术院校师生和文艺院团的专家学者等群体聚集至一起,共同拓展艺术视野,观照当下,展望未来,带动扶贫工作,优化当地的经济产业结构,促进地域旅游经济发展[1]。但在三届的艺术节中,其自身发展也更为系统化、合理化。

(一)观念更新与乡建深入

艺术节的主题词是指导方针和灵魂,也是活动的价值体现。从历届艺术节的主题词的发展变化可以清晰地洞察理论脉络和价值观念的更迭。从“黔岭新媒、秘境奂影”到“共识、移觉、融通”,再到“他乡、在场、转变”,体现出艺术节推动乡村建设得不断深化。从为艺术家提供从封闭工作室走向开放实验场域的单向性,到将艺术家的情怀与观者相连通、平等对话的交互性,再到以跨界艺术展望新型乡村建设,使文化创意相融于地域经济的包容性。从脱离当地文化的独立作品创作,到以当地居民、当地文化、当地制度为主体的艺术创作,再到坚持人与自然和谐共生的机制,坚持因地制宜、循序渐进的产业化创作,打造品牌效应,从而进一步扩大隆里古镇的知名度。其发展逐步平衡主体与客体间关系,充分考虑艺术家、观者、当地居民三者的关系,从理念、实践到形式形成有机的整体。当艺术作品参与到日常的社会仪式和构建中,与社区秩序和人际关系相互构建,而不破坏本身的文化和自然环境,使得“无遮拦”的“在场”状态成为可能。

(二)协同创新与传统转化

在我国,具有丰富文化资源的乡村不胜枚举,但是随着多年的实践开发,多数组织者用“样板间”模式开发自然乡村,在否定乡村本身文化价值的观念基础上挖掘经济价值,陷入了“文化搭台,经济唱戏”的遭遇。当旅游和商业成为主角时,虽为经济的发展做出了应有贡献,但其对文化层面的破坏是不言而喻的,效果也是非持续性的。此次隆里实践旨在给边远地区乡村发展树立一个模式范本,以文化为源动力带动当地的经济结构协调发展。

纵观三届艺术节,均都十分注重当地个性文化发掘和生态的保护,在前期筹备工作中与当地政府展开深入研讨、调研当地居民、实地考察文化遗产及当地民间艺术团体。经过调查分析、论证研讨,总结民俗文化缺乏活力、个性特征不突出、缺少品牌化建设的问题。因此,艺术节自创办以来,通过顶层设计,以文化为依据,以艺术为方式,以多样化为路径,以振兴乡村为目标,通过艺术复现文化底蕴。艺术家通过驻村及深入当地居民生活等行动,提取创作素材,有效地将文化与艺术相结合。并以当地居民参与的方法,透过文化持有者的内在知识来促进协同创新(Co-design),形成了社区需求与本土资源的有效结合,从而搭建了地方知识平台及多方参与的组织设计方式,进而实现曼尼奇“小规模、本土的、开放的、链接式的”分布式前景来发展特色文化产业的模式[2]。在这个模式中,艺术家通过协同创新的方法聚集组织跨学科背景的参与者,通过实践形成一个复杂的创意交互网络,以实现“在地的”“连接的”“可持续”的设计思路。

二、隆里国际新媒体艺术节的发展价值

2020 年中央一號文件明确提出,要提升农民群众获得感、幸福感、安全感,保持农村社会和谐稳定。艺术作为一种介入乡建的新方式,在文化保护、宣传传播、资源整合、设计造物等方面具有创造性的优势。其不仅可为乡村带来经济增收,同时还可通过审美经验的积累提高当地居民的审美水平,使得物质条件与精神文明双丰收。经过三届隆里国际新媒体艺术节地成功举办已调动社会各界资源,以艺术手段创建文化品牌,隆里古城的精髓得以广泛传播。

(一)发展理念的创新——重塑文化,协调发展

在本次艺术节的规划中,超越以经济发展判定优劣的格局,将文化发展放在首位,实现艺术家与当地居民协同创新、高校实践融入社会化创意、政府与企业多渠道合作、文化的视觉化呈现等。将“在地性”艺术作品与生活相连,文化创新与保护发展并行,提升当地居民的幸福指数,保持生态格局的前提下,将经济、社会、文化协调发展。在后工业化时代中,乡村持有的特色文化与环境生态将成为核心竞争力,今后的乡村不再是人们娱乐休养的选项,而是长期生活的最优选择。

(二)影响效应的扩大——艺术为体,渠道多样

艺术节自创建以来,一直注重媒体的发酵作用,以视觉、网络、自媒体等手段进行广泛传播。特别是开幕式,邀请湖南卫视制作团队及知名表演艺术家为艺术节宣传助力。此外,人民网、新华网、中新网、艺术中国、腾讯、搜狐等多家大型媒体竞相报道,贵州新闻联播、湖南电视台先后播出特别节目,纽约时代广场屏幕海报展示,一线城市的机场、火车站广泛宣传引发了连锁效应。在覆盖面广阔的宣传下,艺术节在三年的举办期间,游客分别达到47 750、58 210、60 510人次(见图 1),平均每日的游客达到 10 000 人次左右,带动了当地文化旅游业的繁荣。

(三)文化黏性的增强——内涵发掘,持续发展

隆里古城具有优质的文化资源,因此其发展的优势和潜力也是巨大的。但是其经济收入与当地文化价值完全不匹配,重要的原因之一是文化内涵未曾体现。在三届艺术节期间,以文化、生活为创作资源的 200 余件作品从乡间田野深入到平常百姓家,并覆盖到了古城的每一个角落。系列作品《拓...》《叙...》《拓叙·你》均是与当地居民共同完成。以新型的材料与技术将六百年的历史进行拓印、叙述隆里的历史,充分将新媒体技术与当地人文、历史、民俗、自然相融合,并最终呈现于古建筑结构中,这就是在隆里古城“生长”出来的具有参与性、互动性作品。观者在欣赏时沉浸式的了解当地文化。《明镜台》(Shelter·The Mirrored Sight)装置立足隆里历史的变迁思考,以“汉文化孤岛”与周边苗侗文化的分离、融合,过去与现在不断分裂中而产生罅隙,作者试图以此装置集中表达隆里与周边社会的裂隙与张力,让当地居民审视自身的合理性,让游客深入感受隆里文化的特性魅力。此外,还有交互性的活动,如传统民俗花脸龙表演、互动游戏、公益性的艺术教学。这便是注重文化内生性的培养,艺术节不仅是昙花一现的秀场,而是希望涌现更多的内生创意,以文化者的视角创造新生。由于一直秉持以“质”为前提的协调发展,加之对文化的精确发掘。因此当地传统文化将会源源不断的以大众喜闻乐见的艺术形式涌现,文化的黏性也不断增加,从而形成强有力的 IP 和可持续发展的模式。

(四)农村“空心”的充实——人口回流,增强活力

经过连续三年的艺术节介入乡村建设地改造,对于在外工作、学习的隆里人而言,家乡似乎已经改变为“他乡”。三年间,隆里不仅完善了现代化基础设施,而且其文化环境也逐步向现代化迈进。在每年的筹备调研中,重点了解当地居民家中“年轻人”的去向。经过统计可知,当地“年轻人”人数由第一年的 56 人增长至第三年的 139 人。让乡村变成家园,让年轻人重回乡村,这是乡村复苏的根本力量,因为文化的原动力显然在人的自身[3]。正如方晓风教授所说:“真正原创的好的作品一定是由这片土地的主人创造的,因为只有他们才能最深刻地理解这里的文化”[4]15。

(五)产业收益的增长——流量增长,促进增收

艺术节的品牌推广带动了当地的传统农业、旅游业等产业的发展,扩大了当地居民的收入。作品《龙里》是以大棚为设计对象,装置里是可供采摘的草莓种植,充分展现了农业与艺术相融合。大棚的持有人自述,当更换了新的“家当”,草莓的销量比去年增长了 100 公斤,收入增长了 11 000 元。同时,草莓种植也可以发展成为采摘游的单独项目。当艺术节过后,这些作品将永久保留,为当地持续发展做出贡献。在艺术节期间,隆里古城所处的锦屏县中的宾馆、民宿入住率达到 100%,旅游收入达到 800 万元。这不仅拉动经济的增长,还解决了当地人们的就业问题。当地政府也将农产品的电商转移至线下。由于当地有国内最大的乡村林场——春蕾林场,农林产品及农副产品资源丰富。此次政府与农业合作社、个体商户相合作,低价推销当地特色产品,也为今后线上的销售带来源源不断的客流。

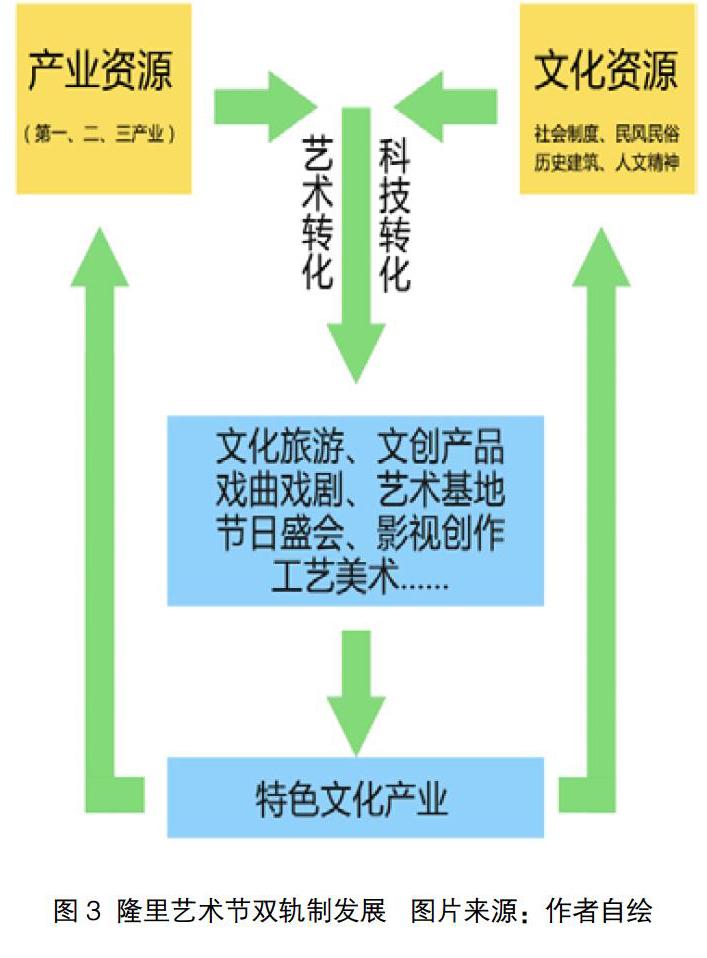

综上所述,隆里国际新媒体艺术节作为当地历史上最大型的系列文化活动,其对政治、经济、人文、社会、生态具有多元的价值(见图 2)。在政府、当地居民、艺术家、企业的共同努力下,虽然收入实现了三连增,但是应当继续加强文化创新,以多种艺术形态呈现文化密码,寻求以“质”为前提的差异化发展方向,推动乡村建设的绿色生长,实现文化资源和生产资源双轨制发展(见图 3)。

三、乡村艺术节的经验启示

(一)顺应国家政策方向

習近平总书记早在 2005 年便提出“绿水青山也是金山银山”的理念,可谓是高瞻远瞩。当下我国重视乡村振兴建设,而 2018 年文化和旅游部的成立更加为艺术介入乡村提供了广泛的平台和资源。艺术节作为一个整体性、综合性的艺术项目,以大众喜闻乐见的艺术形式呈现于观众面前。同时,艺术作品带来的视觉冲击和审美享受又渗透着传统文化内涵,以此激发更多的游客进行参观,带动了当地各类产业的发展,促进了乡村经济链的循环发展。

(二)秉持正确伦理价值

在三届艺术节的理论发展中,可以从主题词看到对艺术介入乡建伦理价值观的纠正。当下许多艺术节的策划者是以一种“文化下乡”“设计下乡”的心态定位艺术节的理念,这种趾高气昂的帮扶很可能对原始朴素的乡村造成“文化入侵”。以一种外力强行进入,干预并扼止传统手工艺是残酷的。因此使当前的农村和小镇显得贫瘠和乏味,劳作的生命缺乏鲜活的成分[5]。同时居高临下的姿态导致不少设计将乡村视为廉价的秀场,将乡村作为设计师的实验场,无来由地把城市中无法消化的标新立异的东西,借着漂亮的口号投放至乡村,这是对文化生态的破坏[4]13。所有的建设者应当正视乡村存在的合理性,将其看作是与城市的互补,是社会组成中不可或缺的一部分,从而才能做到乡村建设的初衷。

(三)注重组织形式维度

当艺术重视“为人民服务”的民主性时,艺术的对象将会发生从“以人为中心(UCD)”向“以社区为中心(CCD)”的转变。CCD 的对象是一个多样化的群体,是一个涉及众多相关利益、相互联系、相互交错、彼此制衡的网络[6]。乡村艺术节正是实现 CCD 的最好方式之一,是一种系统的、全面的、大型的以多种表现方式和传播媒介为手段的艺术综合体,以物质文化、精神文明、风俗制度为创作的元素,通过戏剧戏曲、音乐舞蹈、公共艺术、媒体装置、风景绘画等艺术载体,将情感和观念进行可视化、可感化的处理,从而在观者与艺术品的互动中将情感直达心灵。

(四)发掘特色传统文化

乡村艺术节是艺术家们从美术馆有限的密闭场域走向自然无限的广阔天地,即是对传统理念的更新也是对价值观念的挑战。艺术节所要做的是,从文化角度帮助乡村自我认识传统文化的意义以及后现代语义下传统文化的取舍关系,从而清晰了解自身核心竞争力。若要达到这个目的就要以文化的发掘为基础,深入理解经过岁月沉淀的文化选择,通过科技与文化的手段加以传播。一个地区的文化是不可替代的个性资源,是体现地区魅力与吸引力的法宝,同样也是经济结构升级的最大竞争力。只有将文化打造成 IP,才能够开拓更多与文化展示相关的组织形式(如非遗博物馆、传统音乐节、民俗体验馆、文化论坛、特产展销等),并加强与外界的交流和资源的整合(如引进国内外其他领域艺术节共同举办),从而达到新生创意的不竭之泉。

(五)统筹品牌建设体系

乡村建设是统筹、策划、实施、推广的综合体。任何一种社会群体和方式想要介入乡村建设,都必须完成从统筹到推广的全过程设计,才能让乡村的建设充满活力和生机。隆里国际新媒体艺术节自创办伊始,便系统的建立了整体目标、艺术手段、组织方法的筹备体系(见图 4)。经过体系化完善,逐步探索从发掘特色文化—立体维度传播—提升文化内涵——拓展组织方式——建立知名品牌的路径,这对其他的艺术介入乡村项目树立了可参照的路径范本。并且艺术节应当充分结合内涵式的发展原则,对相关的社会运行体系、生产经营制度、生态保护体系护、公共服务体系、特色文化产业有全面的补充和促进意义(见图 5)。

综上所述,艺术节是艺术介入乡村建设的重要方式之一,其内容丰富,表达形式多样,这既是优势也是挑战。在社会发展的驱动下,艺术节在乡村建设活动中将愈加活跃,而每一次介入都应当珍惜且慎重。如果缺乏正确的制定发展理念,扎实的解读特色文化,高效的促进文化传播,最终反而将变成外来文化的破坏性“文化入侵”。

四、结语

艺术节作为介入乡村建设的手段,通过创造差异性突破固有模式,引领发展与保护、个性与共性的平衡,但理论和实践方面都缺乏纵向性的深入研究。针对隆里国际新媒体艺术节自身线性发展的过程,总结了发展理念创新、影响效应扩大、文化黏性增强、农村“空心”充实、产业收益增长的独特价值,最后提出有效模式。即顺应国家政策方向、秉持正确伦理价值、注重组织形式维度、发掘特色传统文化、统筹品牌建设体系。此模式已在2020年举办的铜官窑古镇媒体艺术节进行复制,并取得良好效果。乡村是具有个性的文化载体,在实践过程中完全复制此模式未必可以取得成功,但能基本实现政治、经济、文化、社会、生态的提升。不过,乡村建设任重道远,构建体系复杂多样,绝不是几条经验、几次尝试就能真正实现建设的目的,其中还有很多方面需要完善。如如何通过设计打造乡村景观、如何通过互联网打造智慧乡村、如何通过大数据建立可视化动态解决方案等,这些都将是未来在实践中需要深入挖掘和解决的问题。

参考文献

[1]曹林.把艺术作品“植入”千家万户[N].中国文化报,2019-03-25(3).

[2]Manzini,E. Small,Local, Open, and Connected:Design for Social Innovation and Sustainability[J].The Journal of Design Strategies, 2010, 4:8-11.

[3]米勒利尔.社会进化史:第四卷第二章 [M].陶孟和译,北京:商务印书馆,1928:67.

[4]方晓风.设计介入乡村建设的伦理思考[J].装饰,2018(4).

[5]杭间.手艺的思想[M].济南:山东画报出版社,2017:90.

[6]季铁,潘英.基于社区和网络的设计与社会创新——从 UCD 到 CCD [J].装饰,2012 (12):109-111.

韩仁杰

天津商务职业学院