新闻人永不言老

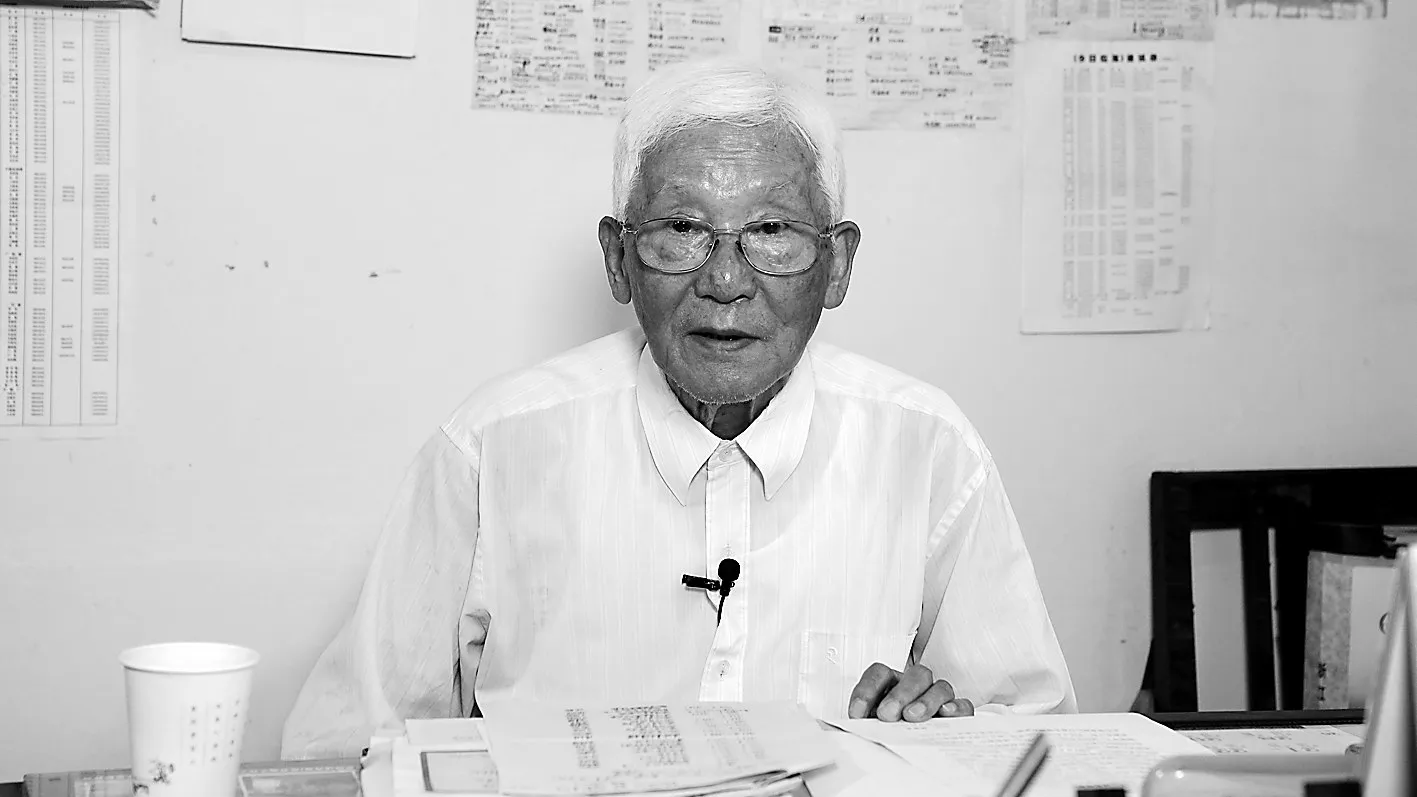

——访《浙江日报》台州记者站原站长胡哲启

文_李 睿

胡哲启,1933年生,浙江玉环人。1954年4月入党,1962年从温岭县报调《浙江日报》温岭通讯站工作,1965年调《浙江日报》杭州总部工作,1972年调温岭县委报道组工作,1978年调回《浙江日报》,在台州记者站工作,先后任副站长、站长,1993年退休。

采访组成员:浙江传媒研究院 王晓东

浙报集团杭州分社 李睿

浙江法制报 胡晓峰 陈骞

在台州临海的回浦路上,沿街有一排老旧的三层小楼,推开底楼锈迹斑斑的推拉式铁栅门,爬楼梯上三楼,走廊的左侧有两间办公室,门牌上有“浙江日报记者站”的字样。

斑驳的墙面、老式的推窗……无不诉说着这两间办公室的“年迈”。但窗台上,白底红字的记者站牌子却被擦得锃亮。这两间屋子,是胡哲启曾经工作过的地方,也是如今88岁的他仍然每天“打卡”的办公室。

笔下有情——88岁高龄还去记者站“上班”

胡老干了一辈子新闻。

他与新闻的缘分,始于上世纪50年代的台州地区温岭县,他当过温岭县委通讯秘书,也做过县报记者。1962年,组织将他从温岭县报调至《浙江日报》温岭通讯站工作。从此,胡老的新闻生涯,和“浙江日报”4个字紧紧联系在一起。

后来的日子里,他曾离开台州,到杭州的《浙江日报》总部工作了7年,后又回到温岭县委报道组,最后调至《浙江日报》台州记者站,先后任副站长、站长,直到1993年退休。

我们采访组来到的“记者站”,是两间“陈旧感”满满的办公室,完全保持着上世纪八九十年代的风格。放眼望去,最多的就是报纸,其中一间屋子,沿墙整齐地码放着十几摞报纸,每摞基本都有1米多高;而另一间办公室里,胡老办公桌前后的两面墙上,又挂着一排排当月的各种报纸,有《人民日报》《浙江日报》《钱江晚报》《浙江老年报》……甚至还有浙报集团的内刊《浙报大家庭》。

如今浙报集团台州分社所在地是台州市椒江区,那么,位于临海的这个“记者站”又有怎样的来历呢?经过询问胡老,我们才知道,原来当年《浙江日报》台州记者站是设在临海(台州地委所在地)的,后来记者站虽然迁往椒江,但因为退休后的胡老依然热心新闻工作,当地党委便为他保留了两间办公室,离他家也不远,这样,已近90高龄的胡老,依然会每天到这里“上班”,风雨无阻。

“我一般上午8点半到11点都会来办公室,主要的工作嘛,就是读报,你们看到的这些报纸,都是我读过的。”胡老说,“以前视力好的时候,我还帮着市里搞新闻阅评,现在年纪大,干不动了,但是看报纸还是可以的。干了这么多年新闻工作,对新闻确实有感情,这个感情啊,就寄托在这些报纸上了。我们上年纪的人,手机不大会用,但通过看报纸,还是可以了解一些国家大事的,虽然快90了,也不能落后啊!”

说着,胡老像是突然想起了什么,翻出纸笔让我们记下他办公室的电话号码,“只要你上午打来,我肯定接得到。”

胡老是个很认真的人。他的案头放着很多张纸,上面密密麻麻写着他的成长故事,字迹工整隽秀。那是他为本次采访提前写下的材料。与这些材料放在一起的,还有40多个采访本和十几个剪报本。

“我大的采访本有23本,小的有25本,哪年哪月哪天到哪里去,采访谁,都记在上面。”胡老边说边翻给我们看。

果然,这些历经40余载岁月巴掌大小的采访本虽早已泛黄,但翻开一看,每页都记得密密麻麻、工工整整。一本本自制的剪报本更是如此,他在《浙江日报》等各报刊登的报道,按照日期和版面顺序整齐地贴在纸上,一目了然。

脚下有泥——记者站的工作就是群众工作

胡老所写的报道,大都离不开台州。

深耕地方记者站多年,在他看来,记者站有3项主要任务:一是写稿,做好通讯报道工作;二是写内参,反映基层情况;第三,也是最重要的一点,就是做好群众工作,发动群众为党报服务。

“从群众中来,到群众中去。”这是胡老在接受采访时说得最多的一句话。“地方记者站几个人本事再大,也打不了天下。但把群众发动起来了,就威力无穷。”也因此,在做好报道工作的同时,他一直致力于建设一支“叫得应、拉得动、打得响”的群众新闻报道队伍。

“多一个通讯员就多一分办报的力量。”当年在台州记者站工作时,胡老每年光写给业余通讯员的信件就有一两百封,或是帮助他们分析修改新闻稿,或是帮助投稿,或是稿件刊登后写信鼓励。

在胡老的努力下,台州地区当时建立起了一支近千人的通讯员队伍,其中包括百余名素质较高的骨干通讯员和40多名新闻摄影通讯员。台州地区9个县市区报道组,曾连续6年全部被评为省级先进报道组,便是最好的佐证。

说来也巧,他和我们回忆起记者生涯里印象最深的一篇报道,恰是1966年5月6日刊登在《浙江日报》头版的《从群众中来 从实践中来》。这是温岭县莞渭童村在春耕生产中注重听取群众意见,根据实际情况将翻耕时间推迟从而大获丰收的一个故事。那年春天,33岁的胡哲启接到编辑部的约稿任务后,便奔赴莞渭童村采访。但白天农民都很忙,采访时间只能调整到晚上。等村民忙完,已是晚上9点多,他连夜召开座谈会……当时村里别说没有旅馆,连一般的住宿条件都不具备,胡哲启索性就住到了村办公室,两条长凳、一块门板,搭起来就是一张床。和六七个村民聊了1个多小时,开完座谈会,他连夜赶稿。“那个地方蚊子特别多,没有蚊帐,吃了不少苦。”胡老说着说着又轻快起来,“不过稿子不仅登在《浙江日报》头版,还被《人民日报》转载了。当记者的,这就是最好的结果了,苦点累点,和这一比,都不算什么。”

什么是历史?当我们坐在这间老办公室的藤椅上,翻着几十年前的采访本,看着一张张泛黄的剪报,再听着老旧办公桌对面的银发老人缓缓讲述自己故事的时候,历史的厚重感扑面而来。

心中有光——党报记者就要听党话跟党走

胡老案头,有一张纸很特别,它只有半页,上面是他手书于60多年前的一段话——

“我俩今晚光荣结婚,这是党赐给的幸福。我们永远不忘共产党。从今以后,互相尊敬,永远恩爱,有福同享、有困难同当,白头到老,终身为共产党的事业奋斗到底。”

这是1958年4月19日胡哲启和妻子结婚当晚,两人手握在一起写下的话。63年后的今天,当胡老一字一句念给我们听时,仍语调铿锵。

“我69岁那年,子女给我办大寿庆祝,我把这张纸作为传家宝,贴在酒店的墙壁上,教育后辈们要尊党、拥党、爱党。”说到这里,胡老很是感慨,“没有党,我们哪里会有这么好的幸福日子!”

尊党、拥党、爱党,这也是胡老想对报社年轻记者说的话。“过去是党叫我们做什么就做什么,组织上交代什么任务就要坚决完成。我20岁的时候,本来准备考大学,但组织上说,要从‘五好’青年中选拔一批人,到县里搞宣传报道工作。组织上选中了我。虽然读大学是我心心念念的事情,但是我毫无保留地服从了组织安排,从此走上了新闻道路。”胡老说,现在的年轻记者比他们那个年代的人更有思想,也更独立,但作为党报的记者,无论党员还是非党员,都要听党话、跟党走,这应该成为党报记者最根本的遵循。

作为一名记者,尊党、拥党、爱党,还有一个很重要的表现,就是要用手中的笔实事求是地向党反映情况。说到这里,胡老回忆起自己曾经得到中央领导批示的一篇内参。

那是1991年,时任《浙江日报》台州记者站站长的胡哲启去三门县参加报道组会议。会上,他从一名通讯员口中了解到,当地有人借运输军资的机会进行香烟等物品的走私,被经济检查队查到了。胡哲启觉得这是一个重大线索,当时就想以内参形式向上级反映这一情况,但事涉敏感,采访有难度,有人劝他多一事不如少一事。“对要不要报道,我也曾纠结过,但我想,作为一名党报记者,还是要对党忠诚,实事求是!”为此,他在三门整整采访了3天,详细了解情况后写出内参。内参上报省委后得到高度重视,又被送到了中央,时任国家主席杨尚昆专门作出批示。后来,参与走私的人员被调查并拘留。这篇内参也获得了《浙江日报》1991年度好内参一等奖。胡老告诉我们,写内参往往会得罪人,但为了反映真实的基层情况供领导参考,他一次又一次顶住压力,仅1983到1993年的10年间,就写了59篇内参。

“今后我能活到几岁也不知道,但作为人生最后的一段时间,听党话、跟党走,就是我的信条。”说这句话时,胡哲启望向了身前那几张当年台州地委授予他“优秀共产党员”称号的荣誉证书。那几个字,仿佛胡老心中的光,熠熠生辉。