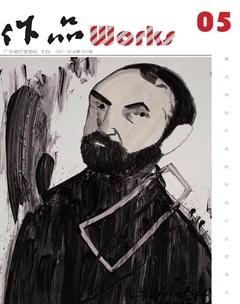

马兰姓名考(短篇小说)

推荐语:张柠(北京师范大学)

陌生的学生发来电邮,约我去给学校文学社团开讲座,落款名字“谭镜汝”,让我联想到晚清讽刺小说作者。在敬文讲堂见面,瘦高个儿男孩,玉树临风,师范大学校园里的稀罕物种,但穿着打扮并不入时,似乎有些落伍,毕竟还在读高五嘛。高五之后就是大三了,这是个突变的节点,一下子就成熟起来的感觉。尤其是读到他近期的小说《马兰姓名考》,更让我刮目相看。事先他并没有告诉我,直到被《作品》杂志选发,才发给我看。小说写了两个叫“马兰”的人,都是间谍,天生好奇心重,对名字中“马兰”两个字产生了兴趣,便開始疯狂地考证“马兰”二字,寻找与符号“马兰”相对应的实物。马兰是间谍吗?还可能是一种自由飞翔的鸟,有时候又被猎人用作去吸引其他鸟类的诱饵;还可能是一位温泉酒旅馆的魔术师,每天关在城堡里卖弄戏法。小说构思很巧,也很好读,没有学生腔。将悬疑小说的叙事、传统文学的意味、叙事技巧的创新,三者巧妙地结合在一起。从中可以看到柯南道尔和博尔赫斯的影子,还可以看到网络文化和传统文化的双重影响。故事层面背后还包含着一些深层次思考,比如对“自由/囚禁”,“无聊/意义”的思考。时间成了“监狱”,飞鸟成了“囚徒”。考证既是对意义的求证,也是迷宫中突围的动作。

1

黄色衣服的女人写过一本书,叫作《黄色考证》。我在这本介绍“黄”这种颜色的书里,找到了一种名字叫作“马兰”的鸟。黄色女人有一个黄色的衣橱,她每天在衣橱里写作。她的茶杯放在不远的床头柜上,床头柜旁边是一张圆形的咖啡桌,桌上堆叠着银色餐具以及一个翠绿色的鸟笼。

她在写作时置身物外,双脚被黄色的木头锁链铐着,腰上捆了一根粗大的麻绳,麻绳被吊在衣橱顶端——她总是这种写作方式。我看见她写作,便会去摆弄那个翠绿鸟笼。据她说,鸟笼里装的就是马兰;她又说,马兰鸟可千万不能放出去,它的脚可以戳瞎你的眼睛。

她说这句话时没有看着我,衣橱的门紧闭,我只能在蛋黄色的昏暗灯光下瞥见她玲珑的小脚在黄色衣裙下无处安放。这并不能给人带来欲望的摇摆,因为只要你置身于这个闭塞的房间,你就会沉浸在马兰的迷雾中。我就是这样,在这个房间里,我无时无刻不在想着马兰。于是我小心地撩开鸟笼外笼罩的幕布,就像在仲春三月天时走进一片山群,山群里气流涌动,需要你不停地挥手去拨开雨雾而行走。每当这时,她就会猛地探出头喝住我:“喂!别乱动马兰——它会啄你的眼睛。”

“你在哪捉到的马兰?”我问她。

“山脚下。”她说。

其实这是一个无效问答,因为无论你询问她任何关于地点(where)的话题,她的答案永远是山脚下。这样的无效问答其实还有两个:1.若你用“是什么(what)”来提问,你永远会得到“这是/它是马兰”的回答,然后她又嬉皮笑脸地加上一句,“可别瞎动,它会啄瞎你的眼睛。”2.若你问她关于时间的话题,比如“何时吃饭”“何时出生”“何时睡觉”等等,她只会回答你,“五月”。

所以在我询问疲惫以后,便再也不问她问题,且我发现许多答案能在她的《黄色考证》一书中得以找到。我坐在鸟笼边上,开始又一遍阅读她的书。她在第二章写道:

马兰是一种蓝色的鸟……

在白天,它会把自己隐藏在天空之上,蓝色的穹顶和它融为一体,以此来躲避天敌。它的天敌是一种红色的鸟,这种红色的鸟本地少见,属于外来入侵物种;它只出现在桃花大肆败谢的五月。在山脚下,有一片葱茂的桃树林,五月时,红色的鸟从青藏高原的边缘飞往这里。我时常在想,它们是在躲避什么呢?还是在寻找马兰?或许两者兼有吧,且这个世界上——谁不是在随时间的流动而躲避什么,同时又在寻找马兰呢?据考证,红色的鸟是在二十世纪末发现了马兰鸟的栖身之处,从此每年的五月便从西南边陲远赴南海之滨去寻找马兰。

桃花凋零的时候,粉红色的花瓣渐渐吸满了整个春季的水汽而变得朱红,所以待在趋向腐化的烂桃花里是它们“躲避什么”的方法。简而言之——据考证——红色的鸟是随着桃花败谢的地理方向而一路飞去,这个山脚只是暂时歇脚的一处。二十世纪末,红鸟的祖先在东飞的路途中偶遇了栖身蓝天的马兰。起初,它以为那是一朵飘荡的浮云;但在一番交涉以后,马兰将它带到了山脚下腐烂的桃花堆里,它们一起啄食花堆下的甲虫和幼蝉,然后繁衍出一种红蓝相间的鸟。

红鸟说,桃花很适合它们居住;它很久没有遇到过桃花,马兰算是第一个。马兰说,山脚下有一个牌店,牌店里有一头水牛,它其实很喜欢那头笨笨的水牛,却不能跟它繁衍出一种鸟和牛杂交的东西——一种变态的东西。

红鸟对它怒目而视,这么说,我不算你的桃花啰?马兰扭过脸去,其实……一声枪响,一个穿蓑衣的男人走了过来,捡起倒在血泊中的红鸟,桃花在雾里沾染了血气,显得比败谢时更加腐败的状态。穿蓑衣的人丢给马兰一袋蛆虫,笑着走开了。马兰知道这种蛆虫经常被牌店里的人当作鱼饵拿去河边钓鱼。马兰对着满地血污说,我又何尝不是鱼饵呢……

牌店里的人喜好吃鸟,但马兰蓝色的羽毛下生有剧毒,所以这些穿蓑衣扛猎枪的人只得孕育了十几只母马兰,以吸引迁飞的其他鸟类。当他们第一次吃到这种红色的鸟,便大为惊叹,其肉质鲜美,且夹杂有桃花从初生至败谢的全部气味,于是山脚下的人纷纷称它们为桃花鸟。而桃花鸟和马兰杂交而生的那种红蓝相间的雏鸟,由于基因的制约,它们永远都只能是雏鸟的形态而难以变为成年鸟类。

马兰说,我想抚养它们。牌店里的人便举着枪让它飞到天上去当一朵飘荡的浮云,用桃花的香气继续吸引其他鸟。“你自己的工作要做好。事业和家庭总不能两相顾及吧,嘿嘿。”所以马兰只好拜托了那头水牛照看好雏鸟,自己飞到天上当诱饵去了。

我丢下书,感到头晕脑涨,我对黄衣女人说:“喂,你写的是个什么啊?我还以为是一本科普书呢。”她把被锁着的脚从衣橱里伸出来,做了一个“过来”的挑逗动作。我谨慎起来,问她有什么要求,我可以帮她去做。她叹了口气,说:“你觉得马兰怎么样?”

“你是说那些鸟?”我疑惑地问。

“你也觉得马兰是一种鸟吗?”

“这不是你写的嘛……”

她不说话。我走出这个房间,走到满是雾气的院子里。黄昏将至。我摸了摸头顶,手上全是水汽;看不见的地方有鸟在鸣叫,我不知道那是不是马兰。我散了一会儿步,觉得身体终于得到舒展,于是又回到黄衣女人的房间。

“你去哪了?”她问我,“搞得我有些害怕。”

“我去看看现在是什么时间了。”

“现在是什么时间了?”

“傍晚。”我说。又有鸟在叫,却不是鸟笼里的鸟叫声,鸟笼始终沉寂,像一块翡翠沉沉地立在桌上。她问我:“你饿吗?”我说:“不饿。外面全是雾,在外面走一会儿就能吸满水汽了。我现在像个胖子,又像个气球。”我走到窗前,在窗边伸出手去摘了一簇小野菊。野菊上沾有水牛的唾液,同时散发着牛粪的清香。我把野菊放到她的衣橱边。

“水牛来啦?”她的声音略显激动,“我闻到了水牛的味道。”

“是野菊花。”我说,“你尝尝,味道应该不错。”我听见她咽口水的声音——卡尔维诺说,写作是一种苦行苦修,所以她应该是饥肠辘辘的。

我见她无动于衷,便假装开门走出去,“我去看看马兰回来了吗。”我知道——从前在家中养鸡时,我把发霉的米饭倒在木槽里,它们却和我四目相对;只有我关上灯离开时,才能听见它们迅速抢食的声音——鸡在用餐时都要求有一些尊严,何况她呢?她是个高傲的人,从写作这一行为里就能看出来。我躲在门边,看见她迅速把野菊花扯进衣橱里。水牛也在黄昏时嚷着就餐了,马兰还没返回到树上歇息。

“我累了。”她说。于是我给她解开木锁和麻绳,“很累吧。”我摸了摸她被勒出红紫色印记的小蛮腰。“写作是一种苦行苦修。”她摆摆手。我先睡到床上去,几只鸟扑腾着闯到窗台上,身后是一大片水雾。

“是马兰吗?”她激动地问。

我看到雾气里出现一大片棕色,随后又有一个黑乎乎的洞口穿过狗尾巴草向窗台靠近。我闭上眼。枪响了。一只手从棕色的蓑衣里探出来,把那几只奄奄一息的鸟又带回迷雾里去。窗台上沾染了一片红色,种着兰花的盆里像是落下了桃花的败叶。

“是麻雀。”我咬着牙说。

黄衣女人很瘦,所以她向床上走来时像是被风推着前进。我看到一件黄色衣服向我走来,然后被捶打一般扑倒在床上,我看到一大片暮色的黄云向我走过来。阴天的暮色是玄黄的,雨季延续不断。

“雨季要结束了。”她说。

“五月末了。”我摸着她冰冷的头发,像是把手插进雪里的干草,“你再给我说说马兰吧。”

她把瘦小的头歪过一边,蜡黄的脸望向我。我发现她鼻梁高挺,像一只鸟的喙。她把鼻子放到我的胡子上。

“马兰是这样吃虫子的吗?”我问她。

她摇了摇头,“马兰不吃虫子。它们只是飞,蓝色的羽毛混在蓝色的烟雾里。穿蓑衣的人不敢打它,它们只是飞。飞行是一种苦行苦修……”

“你再给我说说马兰吧。”

“马兰是一种鸟类的名字,它们有黄色的毛……”

2

第二天早晨,我上山找马兰。按照她的说法,这叫考证,考证马兰究竟是个什么东西、长什么样、何种颜色以及生活习惯。有一种说法是:马兰是一种黄色的鸟。但我渐渐不能相信,因为一路上我都未看见黄颜色的鸟——喜鹊、麻雀、乌鸦、黄莺、鹧鸪、绿头翁,在今天的阴雨里都是一片灰蒙蒙的。黄衣女人今天依旧待在衣橱里写书,她说:你去找马兰,要先走近一片山里,你装有几点荷叶的水塘边摘两朵败死的梅花时,会看到两个魔术师。

山腰有一栋别墅,我撑着木杖矗立在远方看。雨幕挡不住寻找马兰的视野,到处都生机勃勃,包括那两个魔术师。魔术师踩在一片草中,山群里随处可见的新生野草上有蚂蚱鸣舞,肥胖的魔术师捉起一只蚂蚱把它拦腰扯断,他的脸上一片眉飞色舞。瘦弱的魔术师迅速把自己的唾液抹在滴漏着绿色汁液的尸体上,两个人像在流水线中拼接一份精准的仪器。我把梅花揣进兜里,柚子树上传来人声:“专心看呀,他们的表演比温泉结冰还要精彩。”

瘦弱的魔术师挥舞着指挥棒——这是奇迹,他说。蚂蚱活了,在雨里踮起脚尖走路。这让我想起不久前读到的一本叫作《神的孩子全跳舞》的小说,蚂蚱犹如其中的小人在雨里乱舞——脚步踩在地上时,世界的一切权力仿佛聚光灯打在它身上——权力会为魔术和舞步颤动,这是黄衣女人说的。

看吧,魔术师扯着行將复活的蚂蚱说,它的头这端是历史,它的尾巴是你;现在,将头和尾巴连在一起:你成为了会跳舞的活物。我想了想,在下雨天,把我和历史连在一起,竟然成了只只会跳舞的昆虫。我问:马兰呢?

马兰呢?我扯了扯黄衣女人的衣服。她点了点头说:“你很有专注力,但却急于寻找我们的终极目标。试问,终极目标如此容易找到吗?我们不断在发问,马兰在哪里?山在哪里?早餐吃什么?夕阳什么时候来?白天会不会结束?夜晚会不会永恒?什么是百无聊赖的?意义是什么?生活要去哪?可我们忽略了很重要的问题——过程。你明白过程吗?就像没有劈柴便没有早餐,没有晨露就没有晚霞,还是让我们把目光看向魔术师吧。”

“我盯着那两个魔术师呢。他们羞辱了我。”我边说边双手玩着桌上的餐具,鸟笼闪着绿光,“然后呢?”

“你对魔术师不熟悉吗?”她用脚拉开衣橱的门,偷偷吃着沾满露水的野菊花,像是夜间床底的老鼠在窸窣地偷情,“你再仔细看看他们。”

我更用力盯着魔术师,一个肥头大耳像是吸满了雾气,另一个瘦骨嶙峋如同吃多了荤腥的老黄狗——我认识他们吗?“你当然认识。”黄衣女人说,“你好好翻翻我的书!”

于是我不情愿地放下手里把玩的物件,那是一把木质汤勺,我把它含在嘴里,如同品味千年前的尘埃那样有乐趣。我翻开《黄色考证》,“在第三章。”她说。我翻到第三章,开头说道:“马兰是一个有名的魔术师……山里从来不缺雨水和猎人,唯独没有魔术师和女人。马兰是一个山里的魔术师,他非比寻常。”

“哦!原来那两个魔术师是马兰。是胖的那个还是瘦的那个?”我站起来走向窗台。由于忘记掩闭窗帘,一只螳螂便溜了进来,在我面前表演着蜕皮;它身后的巨大黑影无声无息,我猜想那是一只饥肠辘辘的麻雀。我抓起螳螂丢到衣橱旁,她抽了抽鼻子,继续说:

“不对。你继续往下看。你总是缺乏考证的耐心。”

我往下读:马兰是个有名的魔术师……七岁的时候他喜欢表演,后来,人们让他来山里。因为山中有一处温泉酒店,泡温泉的人看惯了俗套的女郎和笑料平庸的相声演员,他们要求有一些魔幻的成分出现在温泉与自己身体接触的时候——这一活动本来就充满魔幻,人们把自己扔进滚烫的水和冉冉升起的雾里,魔术便是他们在波诡云谲的水汽间望到的种种幻想。所以魔术师马兰来了。马兰的工作很轻松,因为在温泉酒店里,所谓的变魔术不过是一个人站在台上,然后不断比画手指做出各种浮夸的动作,最后再由工作人员放出几只蓝色、黄色、红色的鸟,这样一次魔术表演便结束了。

人们躺在浴缸或泳池里,早已被沸腾的雾气蒙住了双眼,作为欺骗人的魔术在这里又添加了一重欺骗,“所谓魔幻之上的魔幻,疾病之上又有疾病:这就是马兰的全部工作。”——《黄色考证》这样写道。看魔术的人根本不在乎你技巧的高超,只要手指的动作够浮夸,加上音乐的引人入胜,就能让别人认为那些纷飞的鸟儿都是马兰“变”出来的。你敢想象吗,马兰说,我从前在天桥卖艺,身穿破烂的衣服,就像卡夫卡的饥饿艺术家;现在我穿着西装和皮鞋,站在有钱人中间——我才是那些被关着的蓝色的鸟。

马兰曾经是个魔术师。山里曾经有四个魔术师,马兰、李白、陈俊、吴勇。后来马兰失踪了,吴勇因为吸入了太多粉尘而患上肺结核而去世,山上的魔术师便只剩下李白和陈俊两人。李白来的时候很瘦,但因为迷恋上了山中的鸟肉而有了暴饮暴食的习惯,最后变成了一个像气球一样肿胀的魔术师;陈俊来的时候很胖,但他因为不吃鸟肉而逐渐消瘦,就像冬天园子里的枯树一样……

“那马兰呢?”我问。

失踪啦。她细细地拨开羽化后的螳螂,用火石点燃野菊的根部做成一堆篝火。我听到螳螂在火里挣扎的声音,那是噼里啪啦的声音,就像雨滴打在那些跳舞的蚂蚱身上一样。“那我该怎么办?”我问她。

“绕过魔术师,继续往山里走。寻找马兰的路可不能停下来呀。”

我绕过魔术师——也就是绕过马兰的历史和那些梅花丛、荷叶塘,继续往山里走。山里的雾渐渐小了,温泉酒店的轮廓逐渐出现在我眼前。一层层白霜覆盖着那些蕨类植物,天色昏暗,飞鸟相还,温泉的城堡屹立在山岗上。我问女人,我要走进威严的城堡吗?马兰在城堡里吗?

“你现在已经陷入故事的陷阱里了,快绕过城堡,那只不过是魔术师利用雾气制造的幻想!”她在衣橱里大喊,“这就是你的弱点呀,你还不清醒过来嘛?你总是在一个迷宫里行走太久。你看那些鸟儿,蓝颜色和黄颜色的,它们从来不飞进温泉城堡里,因为它们的眼睛在高处,浮云洗刷了罪恶的好奇心。”

于是我绕过城邦,但好奇心依然引领着我向里看。我看见几枝狂妄的红杏安放在青砖墙外,柳树掩映,溪水的声音卷起鱼类抢食的争鸣。我顾不得黄衣女人的叮嘱,绕着城堡外这片已经被雨水洗刷得变暗的青砖围墙不断探索。墙内的建筑有如一座古行宫,一声声钟鸣从温泉城堡的顶端传来,穿过寂寥的柳树和竹林,把我带出这山群昏暗的笼罩。我循着钟声而走,听到了泥土上柔软的脚步声。一个浣女?我看不清楚,远远地只能望见一个破损的木盆,木盆上摆着的绫罗绸缎在大雾里闪烁微光。

“嗨,”浣女仰起头对我说,“你好像迷路了。”

“我迷路了吗?”我不禁发问。

“没有迷路怎么会找到我呢?我是个被遗弃的人儿呀。”她将她的脸凑近过来——带来了惊悚和不安——这是一张被烧焦过的脸,烈火在脸颊上留下了永恒的吻痕……

等等!我喝住黄衣女人。“这怎么有些恐怖电影的味道呢?”我问她,同时感到汗毛耸立。“故事嘛,总得波澜起伏的……”她的声音很细,像是带着哭腔。可能是我的呵斥惊吓到她了,我立马转变了语调,“可这也太恐怖了……你快让我离开这个浣女吧,我害怕。”

好。

我扔下了浣女往前跑去,只留下她的话在风中回荡,“我是个被遗弃的人儿呀……”被遗弃的,那马兰被遗弃了吗?我转过头问浣女,她会否认识马兰呢?

“你说的是哪个马兰呀?哦——是那个马兰吗?”

“那個魔术师。”我尽量不去看她的脸,还有她的木盆里装着的那个小孩。小孩在折着一张纸,头顶稀疏的黄毛如晨光熹微。他嘴里的歌谣很熟悉,似乎把我拉回到了童年的时光。我记得幼时我住在一座山里,那时候父亲在山的阳坡开垦菜地,阴坡则有漫山遍野的白羊和黄牛在漫步。放羊的时候我喜欢躺在油菜花里,空气里弥漫着泥土和动物粪便混合的清新味道,阴坡的天没有阳光,连鸟也很少飞过。我钟爱羊从油菜花丛走过时发出的低语,不是那些“咩咩”声,只是暗语。人类在有阳光洒下的地方种植食物,而牲畜只能吃没有光照的湿漉漉的杂草——这是不是我听不懂它们暗语的原因呢?有一天我在羊群中捡到了一只断翅的鸟,它在学着白羊的低语,羊用舌头舔它鲜血直流的伤口。我占领了那只鸟的天空,低声哼着《马兰曲》,它悠然地学了起来……

“那个孩子永远都长不大。”浣女说,“真是奇怪,我养了她八年,她却好像只大了一岁。”

“她叫马兰吗?”我小心翼翼地问。

“她?她怎么可能是马兰。”浣女拍手大笑,脸上的伤疤随雨水而动,“她是牌店里的孩子,是那些人的野种。”

“牌店?我还以为她是温泉酒店里的孩子呢。”

“她是牌店里的。”她说。

“那马兰呢?”

“马兰住在牌店里,跟那些人打牌、生孩子。她是个囚犯。”

“牌店在哪?”

她拉起我的手,好像生怕我跑掉似的。“你跟我走,我带你去牌店。”

3

马兰是牌店里的囚犯?我难以相信。我问黄衣女人。

“我的书里写着的呀,你自己看嘛。”她说。

很晚了,我再也不想看书。“我出去走走。”我说。院子里一片寂静,新月挂在院子南侧。我很喜欢看天渐渐暗下来的样子,从薄薄的紫色开始,流云宛如巨兽吞吐流光,不到半小时穹顶就被暮色染透。黑夜来了。黑夜不能看书,这是黄衣女人说的。黑夜应该用以发生更加浪漫的事情。我怀揣这种罗曼蒂克回到房间里,但她已经睡了过去。

我给她摘了新的野菊花,外加一把茼蒿。

我看向她新写的稿纸,笔迹潦草。她写道:“严格来说,大家都是天空下的囚犯。马兰是个囚犯——这个故事从战争开始……”

4

温泉酒店始建于那场著名战争的末期,用以给那些可敬的战士静心疗养。马兰很久没上战场了,他是一个传递情报的人。其实温泉酒店并不像外界认为的那样安宁,酒店按照日本碉堡的模样一比一建立,在各个高耸入云的城堡顶端都安置了哨岗,城堡外的护城河底是一个无比广阔的地道,无数的电报工作者被安置在这。

电报工作者的事业很枯燥,他们在每天早晨要化装成渔夫从河岸划船至江心,再从江心岛上的密道进入地道里。马兰在这场战争中从未见过敌人,但却截获了无数敌军的密保;他难以得知敌方士兵的模样,但却看到了无数他们说的话语,有愤怒,有安宁,有哭泣,有密谋,敌人的样貌好似大雾中若隐若现的山体,马兰扛着电报机在地底世界彷徨行走,敌人的声音不断传进他的意识中。

他认为这就是情报工作的魅力,同时也是战争的魅力——人们拼尽全力想一睹敌人的容貌,于是有人在前线奋勇杀敌,割下他们的头颅摆在酒桌上,马兰则在水底幻想,通过一份又一份电报画出了一整支敌军。

水底的世界烟雾缭绕,四周的高墙用纯白的石头砌成,地板则是灰色的瓷砖——这里犹如被极地的冰山所环绕——但极地里尚有企鹅或白熊出没,这里除了满身黑衣服、黑鞋子的工作人员外,就只剩下遍地死去的烟蒂。在白色的墙上,每隔两米就装有一个小圆窗,浑浊的护城河掩盖了窗户,阳光时而穿透水面射进他们的工作室。有时候温泉城堡里的伤员喜欢在护城河里炸鱼,那时候大家都会趴在窗边,看那些手雷在水底的淤泥里引爆。大家都说这是“看烟花”,其实不过是一些小水珠溅射在玻璃上;由此可见马兰和他们的无聊,以及遍地烟蒂的原因。

马兰很讨厌这里的环境。他的同事们每天除了对着电报机抽烟、打字,别无他选。于是他开始画画,用以排解这样的忧闷。马兰那天叼着一支缴获来的敌军的香烟,对着一份刚刚截获的电报开始作画。他画了一个插着翅膀的男人,手臂上的汗毛粗黑无比,胡子长得犹如刺猬。男人背着那怪异的翅膀在旷野行走,天空下着绵延不绝的雨,他的身前是堆积如山的友军尸体和满地的青色螃蟹,身后的硝烟里闪现着一个长发飘飘的身影。马兰把画作摆在烟灰缸上,上司走过来,凝视半晌也搞不清他画的是什么,于是便问他:“这画的是什么?”

“是敌人。”马兰说。

“敌人长这样吗?”上司用手托着下巴疑惑不解。

“我按照电报画的。”马兰又说。

马兰刚刚截获的电报上写了一连串无头无尾的话语,他不知道是不是新的密码,他在用摩斯密码和已掌握的敌军暗号都解不开那段话以后,便开始按照那些错乱的语言作画。

“电报上写了什么?”上司好奇地问。

马兰把电报递给他。上司叫来工作室的几位密码专家,把电报铺在灰色的地上,几个人盘腿而坐开始研究起来。时间过了一个小时,一位专家的草稿纸上画满了数学符号和二维坐标系模型,他说:“看来是更新型的密码……”他摇摇头,面露哀伤。“敌人很狡猾啊。”上司摸着邋遢的胡子说。

另一位专家喜欢用拆解文字的方法来破译密码,他的稿纸上写满了那些句子拆开后的排列组合,“我的方法行不通——看来敌人的阵营里有一位聪明的文字专家。”他叹气道。

“或许……”马兰小心翼翼地说道。

“嗯。”上司点了点头,好似不允许马兰插嘴,“我们应该立刻报告上级,让他们多派几位密码学家来。”他站起来,拍了拍屁股上的烟灰,“这份电报很重要!大家一定要重视起来!”几位密码学家纷纷点头,然后又低下脑袋陷入对那些怪异文字的沉思。

“或许,这不是一份密码呢。”一个女人的声音从会议外部传来。

大家扭过头去,在黑暗里寻找声音的来源。马兰看到一个女工作人员站在这个由密码学家围坐而成的圈子外,她穿着黄色的连衣裙,手里拿着一支笔。她是谁呢?马兰想不起她的名字了,甚至连她的脸都没怎么见过。她是哪个工作小组的呢?黄衣服……唔,颜色鲜明的人在水底很难见到。马兰盯着她,感到很陌生。

“那你认为这是什么呢?”上司对这个闯入讨论的人感到很厌烦。

“或许……”“或许什么?”“或许这是一首诗。”黄色衣服的女人说。

圈子里一片哗然。大家纷纷同身边的人耳语起来,脸上显露出冷峻的不屑。上司轻轻咳嗽了一声,转过头问她:“你是哪个部门的?”

“秘书科。”她说。

“嗯,”上司点了点头,语气里带着轻蔑,“这位同志,请你先回到你的工作岗位上。这份密码的事有专家来破译,你不需要担心。”

“它确实是一首诗……”黄衣女人说。

“请你回去。这是命令,你没听见吗?”上司有些生气,“马兰同志,请你带她离开,以确保会议的安静。”那位畫数学模型的专家晃着脑袋正经地说:“同志,密码可不是儿戏呀。”“就是啊,你说这……她说这是一首诗……”大家都笑了起来。

马兰走过去拉起她的手。他感到她在战栗,黄色的连衣裙摆刮在马兰的手上,好像被池塘里的水抚摸而过。马兰和她走开了,他们坐到离那个会议很远的一处圆窗边上,微弱的阳光从窗外的水草间射进来打在她的脸上。他终于看清了她的样子,她的脸很像一只鸟,转动着铅笔的手修长而白皙。他盯着连衣裙看的时候,仿佛看见一只在树上颤动身子的黄莺。

“你画得很好。”她说。

“我也觉得那是一首诗。”马兰开口道。

“别扯了。”她哼了一声,“在水底,我们还是少谈这些。”

“扯着翅膀的男人,下不完的雨,青色的奄奄一息的螃蟹,满身的泥污……你不觉得很像一本小说?”马兰看着她说。

她眼里闪过一些光,随即又黯淡下去。一条黑色的鲶鱼停在窗外,阳光被遮蔽了。“《巨翅老人》。很小的时候看过,现在几乎记不起情节了。”她说。

“我也很喜欢马尔克斯的小说……”

她打断了马兰,“我说了——在水底,我们还是少谈这些。我要回去处理早晨的文件了。工作实在很忙。”

她站起来。马兰继续问:“你觉得敌人为什么要写诗呢?”

“或许他也觉得无聊吧。”

马兰觉得她说得很对,并在她离开后开始写一本叫作《黄莺鸟种类考证》的书。他一直写到傍晚,窗外的水被天空染成黑紫色。他在水光里看到了鱼鳞状流云的倒影,巨大的夕阳触目惊心。明天是个阴天,他想。

第二天,上司把我和黄衣女人叫到了干净的司令办公室。办公室里没有遍地的烟头,一个年纪很大的女人在拖着光滑的大理石瓷砖。鱼缸里养着热带海鱼,沙发上坐着一个喝茶的黑衣男人。壁炉里的火焰让我感觉很暖和,银色的古典挂钟里弹射出一只绿色的鸟。

“十二点了。”上司说着,把烟灰弹进鱼缸里,“你们知道,在水底,时间走得很慢。时间就像一锅黏稠的粥。”他舔了舔干裂的嘴唇,“在水底,时间也要听从安排。”

我想着他的话,难怪我总觉得一天过得如此之慢,好像要工作四十八个小时一样。

上司看着我说:“你们总抱怨时间过得很慢——可时间何尝又不是他人编造出来的呢?它跟一切诗歌、小说、动物名称、人的名字一样,都是被编造的、被规定的、被虚构的。”

我的额头和背上出了很多汗,我感觉仿佛有人在拿枪顶着我的腰,但其实我背后空空如也,身旁也只站着黄衣女人。

“马兰同志。”上司厉声叫道。

“到!”黄衣女人答道,我望了她一眼,迟疑了几秒后也应声答“到”。

“你们两个都很喜欢虚构,是吗?”我拿手擦着额头上的汗,“这里的工作太辛苦啦,我建议你们到温泉酒店下面的牌店里静心休养一段时间,你们意向如何?”

没等我们回复,上司已经把烟头丢进鱼缸里。沙发上的黑衣男人走了过来,把我们推出了门外。这个也叫“马兰”的黄衣女人一直低着头默声不语。“走吧二位。”他推推我,又推推她。我们绕过满地烟头和正在埋头工作的同事,那些打字的声音和电报的声音如同夏季林荫中的鸟鸣。他拿着探照灯推着我们走进一个昏暗的长廊,长廊上到处都是倒在地上的人。我不知他们是死了还是在休息——我感到我和她也要面临倒地长眠的命运。

我哆嗦着问那个黑衣男人:“外面现在是什么样子?”

“下雨天。”他说,“现在是五月,每天都要下雨。前线变成了一片浑浊的黄泥水,战友们都奄奄一息。”

“那我们要拿伞吗?去牌店的路上会不会淋湿我们呢?”我担忧地说。

“用不着。”他把我往前推了一下。

我們走到长廊的尽头,倒在地上的人增多了,不断堆积在墙边。走廊的尽头有两盆铁树,一棵槐树穿过窗子长到水里。铁树后有一个木头高台,在探照灯光下,高台上的血污清晰可见。“马兰同志,站上去吧。”

她摇摆着黄色的连衣裙走到高台上,她的高跟鞋踩在木头上发出刺耳的声音在这个长廊里回环不止。“马兰同志,请你也上去。”他看看我说。

我走上去。他掏出手枪对着我们。我脑海里在想,耶稣死时是什么样的呢?我转过头问与我并排站着的女人:“你叫什么名字?”她的声音温柔似水,“马兰。”她说。我听着槐树后的潺潺水声,“你为什么也叫马兰呢?”

一条草鱼撞在槐树上,头骨开裂地死去了。枪响了两声,黑衣男人把草鱼的血水洒在木台上。“你们走吧,顺着槐树潜水上去。只要不闷死在水里,一会儿就到牌店了。”他说完,把地上的弹壳埋到铁树里,然后关上探照灯独自向长廊里徘徊而去。他走开时的样子很像马尔克斯书里那个飞走的巨翅男人。我想起一首冗长无聊的法国诗——

长廊绵延无尽 寂静空荡

装饰阴暗冰冷,尽是壁板

灰泥墙面 纹条 大理石

暗色镜子 暗色油画 柱子

精雕门框 一扇扇的门 门廊

交错的走廊又引向空旷的厅室 厅室里充满古老装饰……

然后又回到走廊

长廊绵延无尽……

我不知道为什么会想起它;人们面前这长廊单调而无趣,而诗歌里的长廊却回环无尽、耐人寻味。

马兰对我说:“走吧。”于是我扯着她的黄色衣摆,一直游到牌店前。当我们钻出水面、回过头去,却看到水里一片火光。一台电报机和一根木头漂在水面上,电报机上摆满了黑乎乎的烟头,还有一只血肉模糊的手。

5

马兰和马兰住在山脚下的一家牌店里,他们每天和一些人打牌,晚上各自写东西。他们不知道为什么大家都有各自的名字,而偏偏他们两个都要叫“马兰”。于是他们想找一下马兰:她写了一本书,幻想了一场战争和火灾、一个城堡和护城河、永远下不完的雨、几个魔术师、一个浣女和一个婴儿、一群被囚禁和猎杀的鸟,还有两个叫马兰的人。

每个人都想弄明白自己为什么叫这个名字,就像想弄清楚时间是固定的还是虚构的那样。很久都不明白,福柯为什么说“人死了”——可能这就是要寻找马兰的原因,就像从前的人在“寻找无双”一样,人们活着该有一点虚构和幻想的空间尺度,这便是马兰存在的缘由。

2021年2月8日写于桂林

责编:周朝军