微信公众平台对大学生社会主义意识形态认同的影响机制分析

——基于国家认同的视角

陈显捷,黄高峰,韩 影,黄东辰

(1.泰山学院 数学与统计学院,山东 泰安 271021;2.南京科技职业学院 学工处,江苏 南京 210044)

一、问题的提出

伴随信息化技术的创新与发展,以微信为代表的社交媒体成为人们日常沟通和交流的主要工具。在互联网技术的催生下,我国大众传媒已经进入了融传统媒体与新兴媒体于一体的融媒体时代。融媒体视域下,以官微、微信公众号、QQ群、校园App等为代表的新媒体平台逐步成为高校进行思想政治教育工作的主要平台,对高校大学生社会主义意识形态的引领发挥重要作用。习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议重要讲话中指出,“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力”,(1)人民日报.让高校思想政治工作活起来[EB/OL].(2017-02-13)http://ln.people.com.cn/n2/2017/0213/c378326-29707261.html.运用新媒体平台提升高校大学生对社会主义意识形态认同影响力成为时代新课题。

回顾近年来的相关研究可知,多数研究者认为大学生社会主义意识形态受到政治社会化路径的影响,这些影响因素主要包括家庭教育、政治社会化结构的教化、大众传媒和社会环境等。本文通过对笔者所在高校微信公众号的相关内容采用量化视角进行挖掘分析,研究高校微信公众号对大学生增进社会主义意识形态认同的影响因素,进而构建提升高校微信公众号社会主义意识形态的引导机制,并提出相应的对策。

二、高校大学生社会主义意识形态的认同现状分析

遵循马克思主义意识形态理论的基本界定,社会主义意识形态就是以马克思主义为主导的,建立在社会主义经济基础之上的观念上层建筑,能够直观、全面、自觉地反映社会主义社会形态和政治制度的思想体系的综合,以最广大人民的利益为诉求,集中体现无产阶级和最广大人民的利益和要求,以社会主义核心价值观为核心,是全社会凝心聚力、团结发展、共有共享的规范和精神支柱。

基于新时代我国国情,林尚立教授认为:“作为思想或观念形态的意识形态,可以划分为三个层面:一是作为领导核心的政党意识形态;二是与国家生活相适应的国家意识形态;三是与社会生活相适应的社会意识形态。政党意识形态是党组织的意识形态;国家意识形态是公民共享的意识形态;社会意识形态是个体生活所形成的意识形态。社会主义意识形态应该在政党和国家这两个层面存在与展开,是指导性的。”社会主义意识形态不同于其他意识形态,是最广大人民共有共享的,结合理论实践和我国国情,中国共产党和国家指导思想在我国社会主义意识形态中占据统摄地位。(2)中共中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要[M].北京:学习出版社,人民出版社,2019:141.国家认同、政党认同是社会主义意识形态认同的主体认同,是社会主义意识形态认同的主导层面。

基于上述理论依据,本文主要面向大学生的国家认同,并据此数据梳理分析,真实反映高校大学生对社会主义意识形态的认同状况。

国家认同是一种复杂的心理现象,它是个体出于对国家治国理政的价值理念发自内心的理解与认可而产生的一种特殊认知和情感归属状态。(3)刘涵慧.大学生的政党认同与国家认同[J].马克思主义与现实,2013(1):85-92.在本文中,我们界定的国家认同和政党认同主要是依据学者吴鲁平(2013)等在大学生政治社会化的结果研究中提出的定义,国家认同包括对国家自豪感(政治经济自豪感和历史文化自豪感)和国家情感(非建设性爱国、建设性爱国和符号爱国)两个维度;政党认同包括去个性化认同、吸引力认同和建设性认同三个维度。

本文依据以上理论框架自编“高校大学生社会主义意识形态现状调查问卷”,在课题组成员所在高校进行实证调研,问卷调查采用分层抽样与随机抽样相结合的方式,共发放问卷4200份,回收问卷4150份,回收率为98.89%,剔除无效问卷190份,有效回收率为94.28%。问卷题目均采用李克特5分量表进行分析,针对问卷题目的陈述,评分选项分别为“非常不赞同”“比较不赞同”“一般”“比较赞同”“非常赞同”,计分分别为1分、2分、3分、4分、5分。问卷测量结果分析采用SPSS24.0和AMOS24.0进行,问卷测量结果分值越高,表明高校大学生的社会主义意识形态的认同度越好。

(一)高校大学生国家认同结构分析

1.国家自豪感结构分析

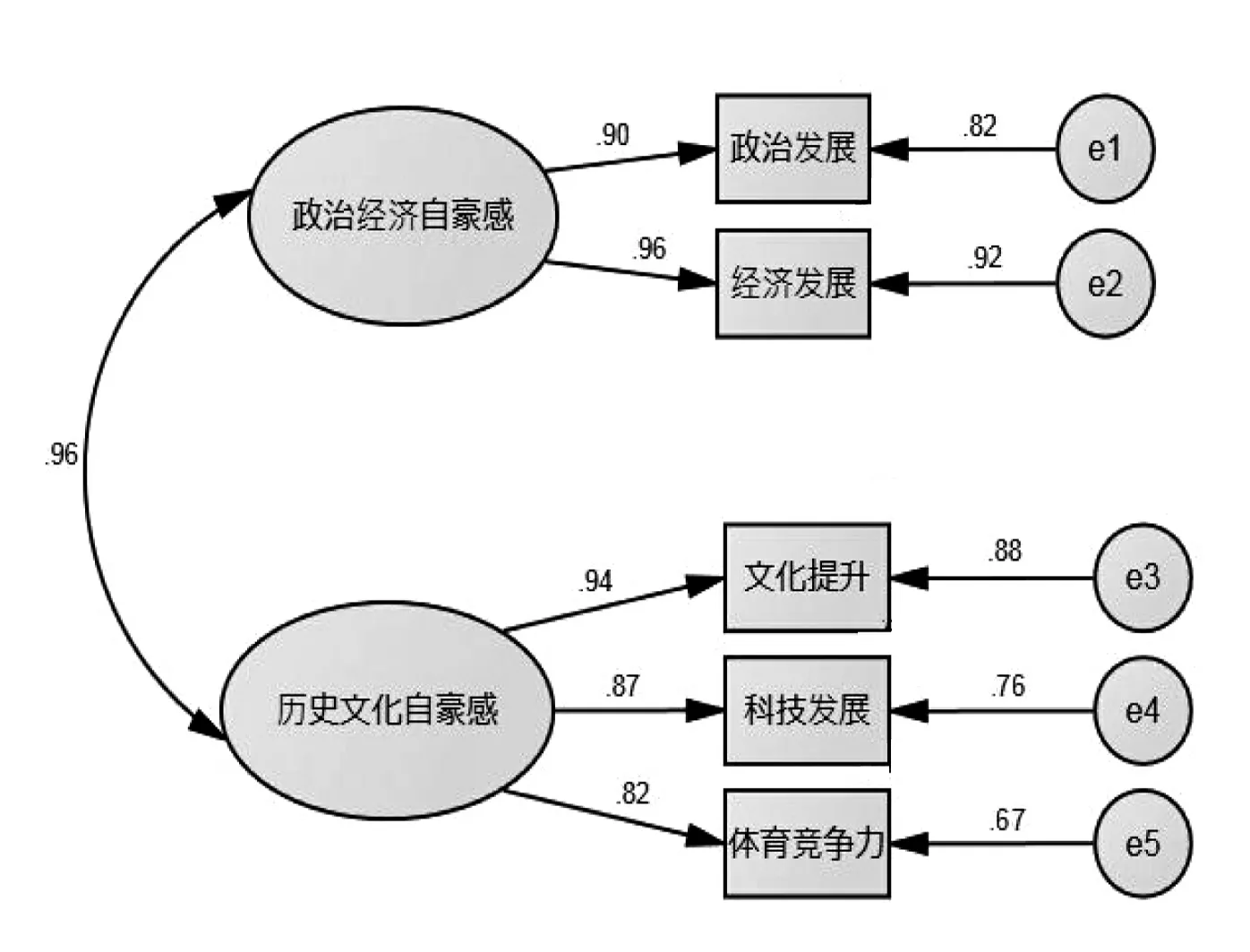

学者Herjm(1998)对国家自豪感的研究显示,国家自豪感包含两个子成分:政治经济自豪感和历史文化自豪感。其中,民主、政治、经济、社会安全4个项目可以归属为政治经济领域自豪感子维度;体育、科技、文艺、历史可以归属到历史文化领域自豪感子维度。本研究基于此理论设置了“党的十八大后,中国的政治获得了极大发展”“党的十八大后,中国的经济获得了极大发展”等2个题目纳入政治经济自豪感子维度;将“党的十八大后,中国传统文化的国际影响力不断增强”“党的十八大后,中国的体育水准进一步提高”“党的十八大后,中国的科技获得了极大发展”等3个维度纳入历史文化自豪感子维度。

本研究基于以上框架,以本次搜集的调查数据进行验证分析,结果如图1所示,验证模型拟合指标如表1所示。

图1 国家自豪感结构验证拟合图

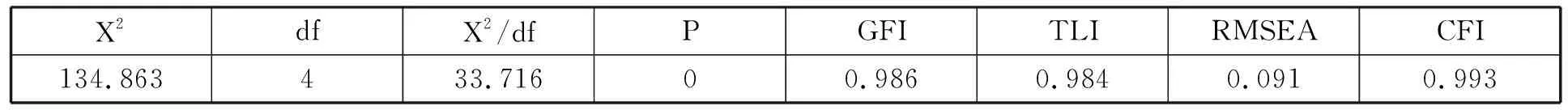

表1 国家具体领域自豪感模型拟合指标

一般来说,RMSEA低于0.1表示拟合程度良好;CFI处于0-1之间,且大于0.9,所拟合的模型是一个好模型。当样本量较大时,X2/df的值参考价值有限,GFI也应大于等于0.90,同样,TLF也应当在0-1之间,越接近1表明该模型拟合程度越好。据此可知,本研究的指标均在理想范围内,模型结构合理。

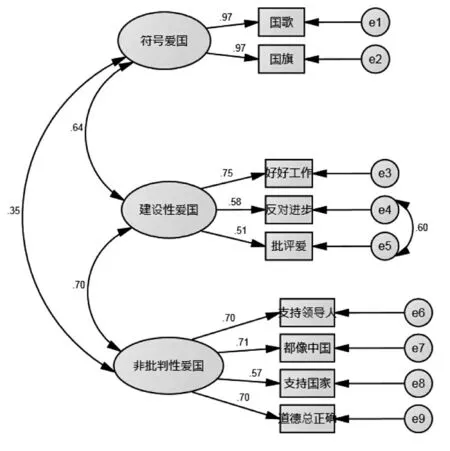

2.国家情感结构分析

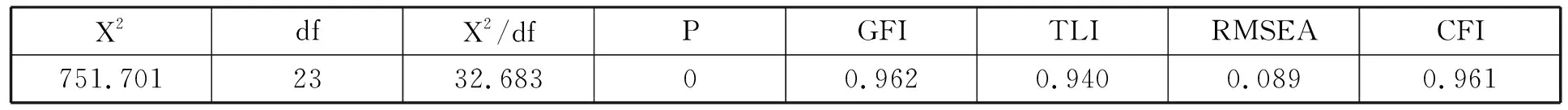

国家情感是公民对国家的主观情感意识。一般而言,国家情感主要是指基于国家政治稳定、经济发展、历史文化积淀、科技进步等表现出的情感依附,最终产生对集体与国家的认同。基于美国学者Huddy(2007)在研究美国人的爱国主义情感分析中的框架,学者吴鲁平(2013)等人在大学生政治社会化结果研究中将国家情感分为三类,即符号爱国(具有象征性意义的一些物体,如国旗、国徽)、建设性爱国(爱国主义成分)和非批判性爱国(国家主义成分)。

本研究基于此理论框架设置了“当我听到中华人民共和国国歌时自豪感油然而生”“五星红旗是我的骄傲”等2个题目纳入符号爱国子维度;将“我反对国家的某些政策是想让国家进步”“我批评中国是出于热爱国家”“人们应该好好工作让国家更美好”等3个题目纳入建设性爱国;将“人们应该支持自己的祖国,即使国家是错的”“我相信中国的政策在道德上经常都是正确的”等4个题目纳入非批判性爱国情感维度。以本次搜集的调查数据进行验证性因素分析,结果如图2所示,验证模型拟合指标如表2所示。根据模型载荷图和模型拟合指标可知,该结构是合理的。

表2 国家情感感模型拟合指标

图2 国家情感结构验证拟合图

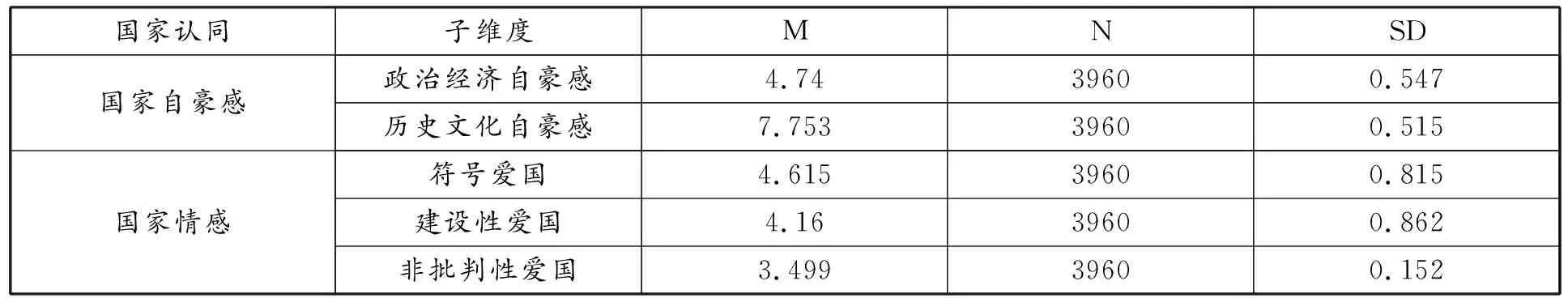

(二)高校大学生国家认同现状分析

本研究基于国家自豪感和国家情感结构分析,研究结果表明,无论是在国家自豪感还是国家情感方面,高校大学生均表现出较高程度的认同,且存在差异性(见表3)。

表3 高校大学生国家认同总体状况分析

基于国家自豪感的结构分析,研究结果表明,高校大学生在政治经济自豪感(M=4.74)和历史文化自豪感(M=4.753)上均具有较高程度的自豪感,且高校大学生在历史、文化、体育等领域的自豪感程度显著高于在政治经济领域自豪感(t=-3.094,df=3960,p=0.002),这与中学生的国家自豪感趋势具有一致性。(4)黄高峰.中学生政治社会化进程中的家庭因素分析——基于调节变量的分析[D].北京:中国青年政治学院,2017.高校大学生在国家自豪感方面表现出较高程度的自豪感和情感归属得益于我国政治社会化结构即学校的持续性教育,换言之,学校作为政治社会化的机构在高校大学生的社会主义意识形态教育方面发挥了重要作用。

基于国家情感的结构分析,研究结果表明,高校大学生在国家情感的三个子维度方面均表现出较高程度的认同倾向,且存在差异性。具体而言,高校大学生在国歌、国旗等具象化事物的认同明显高于建设性爱国和非批判性爱国情感(t=31.984,df=3960,p=0);建设性爱国程度显著高于非批判性爱国情感(t=-42.876,df=3960,p=0)。国家情感的建构受到综合国力、国际影响力、国家文化、国内外社会环境等因素的影响,高校大学生在符号爱国上表现出最高程度的认同主要原因在于国歌、国旗等符号属于具象化事物侧重于感性情感的表达,人们可以通过直接作用于不同的客体表达感受、观察、思考、想象,易于为人所接受和理解。相对应地,建设性爱国情感则侧重于理性情感的表达,人们在感性爱国情感的基础上,对国家的政治制度及政策制定等能够做出理智的分析和判断,表明高校大学生的爱国情感在感性的基础上兼具理性情感,并无大国沙文爱国主义倾向。

三、微信公众平台对高校大学生社会主义意识形态的影响分析

高校大学生社会主义意识形态教育依靠专业化的政治社会化机构和非专业化的政治社会化机构进行。高校课堂是学生进行社会主义意识形态教育的主要阵地,伴随网络信息技术与新媒体的发展,以微信公众号为代表的新媒体逐步成为网络空间宣传和教育学生社会主义意识形态的重要载体。虽然微信公众号具有信息多样化、发布便捷化、内容丰富性、形式新颖性以及平台双向互动等传播趋势,但微信公众号在高校大学生社会主义意识形态教育的传播效果、传播方式等是值得探讨研究的。

学者车峰(2015)认为微信公众平台在高校中学生认可度高,多数学生愿意接受官方微信公众平台的思想教育特质,他们关注微信公众平台的主要内容集中在热点新闻、活动预告等校园资讯等;学者冀芳荣基于学术期刊微信公众化的特质提出从微信公众号所具有的形象、功能、内容、受众群体、传播效果等方面研究微信公众号的传播效果;学者王来华(2015)指出,通过微信的舆情表达功能能够深入体察高校青年学生的行为模式、政治态度和价值取向等。

美国学者拉斯韦尔提出传播活动的“5W”模式指出,传播活动是一种说服过程,主要包括传播者、传播内容、渠道媒介、受众、传播效果等五个环节。本研究借鉴拉斯韦尔的“5W”模式,从微信公众平台自身、传播内容、传播方式、传播频次等4个层面探析微信公众号对高校大学生社会主义意识形态的影响。

(一)微信公众平台自身定位对高校大学生社会主义意识形态的影响

微信公众平台能否在高校大学生社会主义意识形态教育中发挥作用,首先取决于个体是否关注微信公众平台,而平台的新颖性与吸引力是影响学生关注微信公众平台的重要因素。本研究通过设置“您认为学校微信平台是否具有吸引力”测量微信公众平台自身定位。

分析平台吸引力对高校大学生国家认同程度的影响可以发现,高校大学生在政治经济领域自豪感(F=88.709,P=0)、历史文化领域自豪感(F=95.090,P=0)、符号爱国(F=44.557,P=0)维度上均具有显著性差异,微信平台吸引力越大,高校大学生的国家认同程度越高。

这一结论表明微信公众平台自身的吸引力会影响高校大学生的社会主义意识形态认同。这可能与微信公众平台能够引起学生的注意力和兴趣,能够深度阅读微信公众平台推送的内容有关。

(二)微信公众平台传播内容对高校大学生社会主义意识形态的影响

微信传播内容主要是指通过微信公众平台以多种媒介形式传播给受众的信息,这是影响高校大学生社会主义意识形态认同的核心要素。本研究通过设置“微信平台推送内容是否为原创”“微信平台推送的内容是否具有趣味性”等2个题目测试微信公众平台传播内容在高校大学生社会主义意识形态中发挥的作用。

分析微信公众平台内容的原创度对高校大学生国家认同程度的影响可以发现,高校大学生在政治经济领域自豪感(t=11.387,p=0)、历史文化领域自豪感(t=11.388,p=0)、符号爱国(t=6.576,p=0)维度上均具有显著性差异,微信平台信息原创程度越高,高校大学生的国家认同程度越高。

分析微信公众平台内容的趣味性对高校大学生国家认同程度的影响可以发现,高校大学生在政治经济领域自豪感(t=5.488,p=0)、历史文化领域自豪感(t=5.401,p=0)、符号爱国(t=5.971,p=0)维度上均具有显著性差异,微信平台信息趣味性越强,高校大学生的国家认同程度越高。

基于以上分析表明,微信公众平台推送内容的原创性和趣味性均会影响高校大学生的社会主义意识形态认同。这可能与高校微信公众平台在创作推送内容时会考虑受众群体的特点、兴趣、需求,更加注重学生的可接受性,对高校大学生的社会主义意识形态教育具有一定的导向性有关。

(三)微信公众平台传播方式对高校大学生社会主义意识形态的影响

传播符号是指表达或负载给特定信息或意义的代码或手段,如语言、文字、图像、视频等。传播符号反映了个体对事物认知和信息表达过程中的逻辑特点和体系架构,微信公众平台推送的内容通过不同的传播符号传播会影响受众群体的接受性和理解程度。微信公众平台作为一种传播媒介本身不会对受众群体产生影响,只有微信公众平台信息的发布者即传播者通过传播符号与受众群体发生互动才能对其产生影响。换言之,微信公众平台的传播者能否与受众群体通过不同的传播媒介产生互动是影响高校大学生社会主义意识形态的重要影响因素。本研究通过设置“微信平台内容呈现方式新颖多变”“微信公众平台是否会推出互动活动(含留言回复)”等2个题目测量微信公众平台传播方式对高校大学生社会主义意识形态的影响程度。

分析平台新颖性对高校大学生在国家认同的程度可以发现,在国家自豪感维度上,无论是政治经济自豪感(t=8.367,sig=0)还是历史文化自豪感(t=8.477,sig=0),平台是否具有新颖性均存在显著性差异,微信平台新颖度越高,高校大学生的自豪感程度越高;在国家情感维度上,平台新颖性仅在符号爱国维度上具有显著性差异(t=6.578,sig=0)。

分析微信公众平台传播信息过程中能否与受众群体发生互动对高校大学生国家认同程度的影响可以发现,高校大学生在政治经济领域自豪感(t=9.982,p=0)、历史文化领域自豪感(t=11.215,p=0)、符号爱国(t=6.759,p=0)维度上均具有显著性差异,微信平台的传播者与受众群体的互动性越强,高校大学生的国家认同程度越高。

基于以上分析,这一结论表明微信公众平台传播方式的新颖度和与受众群体的互动性均会影响高校大学生的社会主义意识形态认同。微信公众平台通过多种传播符号推送内容具有一定的新颖性,能够快速在传播者与受众群体间达成共识和交换,吸引受众群体的注意力和好奇心,调动学生的多种感官阅读,帮助学生深度把握文章传达的内容,以引起受众群体的思考。传播者与受众群体通过传播媒介发生互动,实际上是传播者与受众群体之间的信息往返流动,可以体现受众群体对待微信平台信息的认知判断,在一定程度上能够反映并加以引导受众群体的思想、行为和价值取向。

四、微信平台对高校大学生社会主义意识形态认同影响的提升机制分析

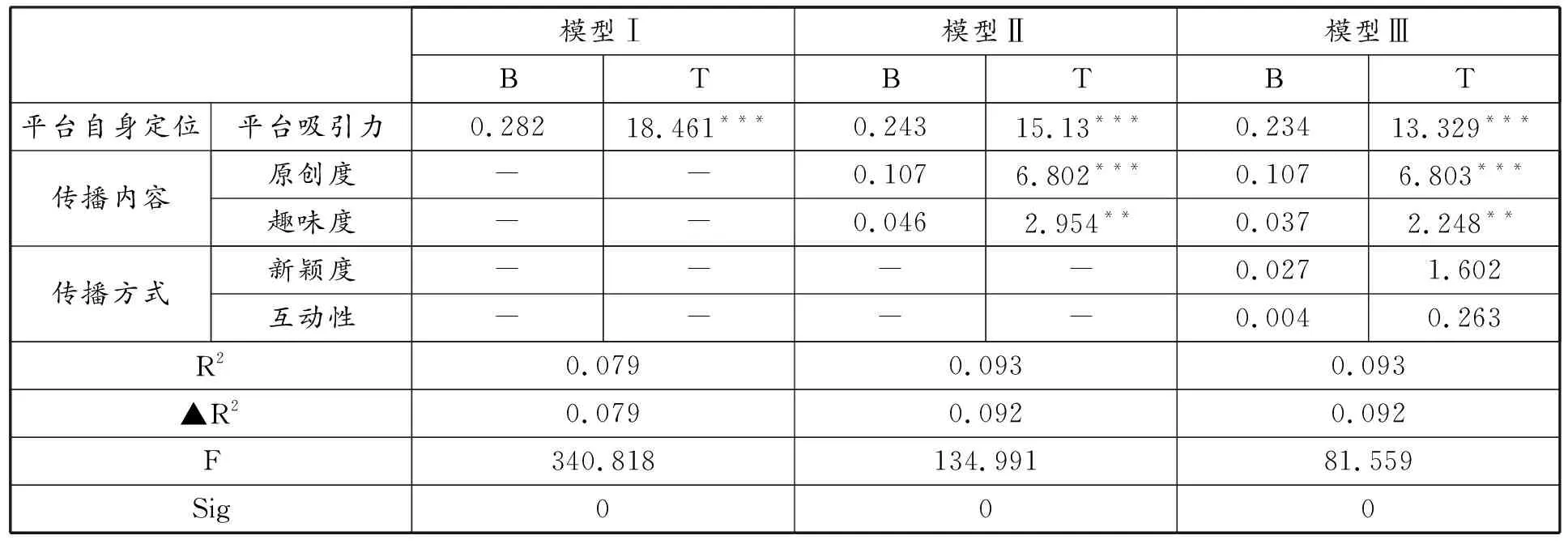

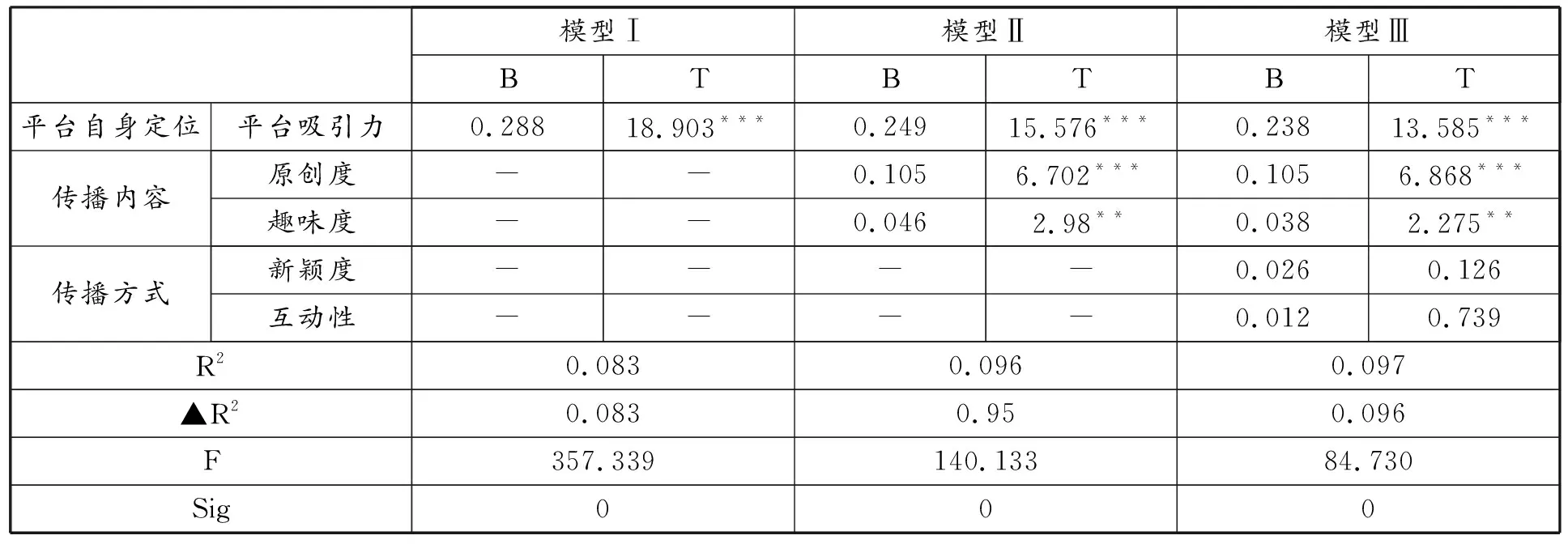

微信公众平台自身定位、传播内容、传播方式等在高校大学生的社会主义意识形态教育中发挥了何种作用,在本研究中我们以微信公众平台为自变量,以国家认同为因变量进行多元回归分析,结果如表4、表5、表6所示。

表4 影响高校大学生政治经济自豪感回归分析

表5 影响高校大学生历史文化自豪感回归分析

表6 影响高校大学生符号爱国回归分析

分析微信公众平台自身定位、推送内容、传播方式等对高校大学生的国家自豪感认同变量,经过回归分析表明,无论是在政治经济自豪感维度还是在历史文化自豪感维度上,微信公众平台自身定位、推送内容上均具有正向显著预测作用。

通过模型Ⅰ、模型Ⅱ、模型Ⅲ对比,结果显示,微信公众平台自身定位、微信公众平台传播内容分别对高校大学生的政治自豪感的解释率为7.9%、1.3%;同样地,微信公众平台自身定位/微信公众平台传播内容对高校大学生的历史文化自豪感解释率为8.3%、1.2%。这提示我们,微信公众平台自身的定位是否具有吸引力是影响高校大学生国家自豪感的重要影响因素,传播内容的原创性及趣味度会增强大学生的国家自豪感。换言之,微信公众平台自身定位及传播内容对高校大学生的社会主义意识形态教育产生了积极影响。

分析微信公众平台自身定位、推送内容、传播方式等对高校大学生的国家自豪感认同变量,回归分析表明,微信平台自身定位对大学生的符号爱国产生了正向显著影响;平台推送内容的原创度与否及传播过程中传播者与受众群体的互动作用也会显著增强高校大学生的符号爱国情感。

通过模型Ⅰ、模型Ⅱ、模型Ⅲ对比,结果显示,微信公众平台自身定位、微信公众平台传播内容、微信公众平台传播方式分别对高校大学生的符号爱国情感的解释率为4.2%、0.3%、0.2%。这提示我们,微信公众平台自身的吸引力、推送内容的原创度、传播者与受众群体之间的互动性均会显著正向预测高校大学生的符号爱国情感。

五、基于运营层面,平台对高校大学生社会主义意识形态认同的影响力提升对策

(一)准确把握高校微信公众平台的政治导向,扬正气,聚人气

融媒体时代,以微信、抖音等为代表的自媒体如雨后春笋般应运而生,能否抓住融媒体时代对高校大学生进行社会主义意识形态的网络舆论阵地事关中国特色社会主义建设、民族团结、人民幸福的实现。融媒体时代,传播方式、舆情环境、媒体格局都在发生深刻变化。高校微信公众平台一方面必须坚持以学生为工作导向,切实增强微信公众平台的吸引力和感染力;另一方面要坚持将社会主义意识形态教育融入微信平台推送内容中。这就需要在平台运营管理中,准确把握平台定位,一定要有别于其他商业运营的微信公众平台,决不能把“吸睛”“吸粉”、充满功利色彩和“铜臭味”的运营理念运用到高校的平台管理中。要坚持好高校微信公众平台作为高校主流新媒体的地位,坚持政治首位,坚持党的新闻舆论观毫不动摇。坚持管建同步,管建并举,筑牢高校新媒体矩阵的重要宣传阵地。在提升吸引力上下足功夫,成为高校传播正能量,引领学习社会主义先进文化的靓丽风景线,成为讲好中国故事、讲好高校发展故事、讲好高校学生成长故事的重要平台,成为凝心聚力,弘扬真善美,践行社会主义核心价值观的重要场域。

(二)挖掘高校微信公众平台内容影响力,提升主流声音的“分贝”和“穿透力”

运营管理理念和方向有了,目标确立了,这是根本。把要表达的观念和社会主义意识形态的融入渗透并传播出去,“迎合”学生的内在诉求,学生越来越关注、越来越喜欢并深受影响,内化为自身成长和发展,这是关键。增强平台的吸引力、感染力,内容是王道。要将社会主义意识形态教育渗透其中,充分展现平台“独特魅力”,首先要在议题设置上下足功夫,必须从学校师生需求出发,以高校师生的日常生活、学习活动等为主要场景,注重挖掘和推广原创推文,创新运用传播符号,细致打磨推文内容,从形式与内容上努力与受众群体达成共识,采用活泼多样的表现形式,提升微信推文阅读的趣味性,能够更好地在师生中形成情感共识,有利于社会主义意识形态的教育和引导,切实提升传播效果;高校微信公众平台运营者要牢牢把握时、度、效,强化社会热点事件和学生关切舆论舆情的引领作用,增加原创内容,吸引学生参与其中,形成平台独有的文风和独特的表现风格;以“小切口”呈现“大文章”,“小故事”来讲“大道理”,用学生校园生活的事实来说话,注重“信息流”和“情感流”的融合,让社会主义意识形态“大范儿”和校园文化生活中的“土气味儿”相结合,从而在平台的运营管理中达到教育引导的“潜移默化”“润物无声”;高校微信公众平台原创推文具有不确定性,加之微信公众平台具有发布便捷、传播速度快、互动性强等特点,在信息传播过程中,高校微信公众平台的运营者要做好“把关人”角色,做好信息审核工作,有意识地强化社会主义意识形态教育的引领作用。

(三)拓展高校微信公众平台传播渠道,提升传播效果

习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出,伴随形势发展,党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制,增强针对性和实效性。必须紧紧抓住学校师生需求,努力创新传播手段,做好高校大学生的社会主义意识形态的教育、宣传、引导工作。高校微信公众平台不仅仅呈现从“输入”到“输出”的“信息流”,更要体现“以生为本”的情感交融和社会主义意识形态教育,需要从学生诉求出发,坚持问题导向,深入调查研究,加大平台影响力指数和关注度的数据分析,善用新思路、新方法,尤其是要紧跟新媒体发展,丰富技术表现手段,科学研判学生喜好,以学生喜闻乐见的方式,打造“爆款”平台;需要进一步推动平台融合发展,和学校官方网站、微信、微博、QQ、抖音等新媒体形成主流媒体新型传播矩阵,相辅相成,融合提升传播力、引导力、影响力和公信力,扩大主流价值的影响力阵容,形成传播合力,让社会主义意识形态教育更走心、更深入、更广泛;需要平台充分关注并使用新媒体的新技术,借助算法推荐、人工智能等技术手段,强化平台信息的交互性,带动学生关注、点赞、分享、转发、评论,具有裂变性传播,穿透学生群体和平台的超强传播能力和传播效果。

六、结语

融媒体时代,如何创新运用新媒体来加强高校大学生的社会主义意识形态教育工作,已经成为高校思想政治教育工作面临的新课题。高校要适应形势发展,创新运用微信公众平台等新媒体平台,加强网络舆情引导,切实让新媒体成为社会主义意识形态教育的网络舆论阵地。