“强结构”

——结构的复魅

王帅中

曹婷

引言:建筑结构的困境

“无论你是多么优秀的建筑师,如果你没有机会用结构来表达你诗意的思想,那么你就缺少了建筑的根基。结构是一种语言,是一种自我表达方式,思想和语言之间应该有一个平衡。每一个故事都有一个结构。”[1]

——斯维勒·费恩(Sverre Fehn)

一个多世纪以来,结构与建筑就一直保持着复杂的相对关系,而两者之间的争论本质上源自于技术与艺术间的博弈。意大利工程师兼建筑师皮埃尔·路易吉·奈尔维(Pier Luigi Nervi)曾这样描述建筑的双重现象:以服从客观的要求和制约构成的物理结构;以产生主观感受为目的的美学意义[2]。从古希腊建筑到罗马浴场再到哥特式教堂,这些过去时代所公认的建筑杰作,其建筑特征上都呈现了令人难忘的技术与艺术的完美结合,建筑形式是无法从结构中剥离来的。最早期的建筑师,诸如米开朗基罗、达·芬奇等,都同时拥有着技术基础与艺术思维,他们被理解为是“建造者”(constructor)。然而到19 世纪中叶,在科学、技术、工业和经济变革的影响下诞生的工程技术学科颠覆了以往的建筑艺术——靠直观感觉的建筑技术时代结束了[3]。工业时代背景下更复杂的技术要求和社会需要促使了结构工程师这一学科的诞生,从传统的建筑中分离出来,并直接导致了后来建筑学学科中艺术与技术的分离[4]。建筑学与结构工程学科在实践与教学模式上的分离,一方面催化建筑成为纯粹艺术式的形而上的思考,另一方面又让结构思考完全脱离设计并沦为结构计算和力学分析的工具,成为一个撑起建筑形态的次要步骤。建筑师和结构师之间的鸿沟愈拉愈大,导致了许多建筑实践中建筑师基本结构知识的缺失以及与结构师交流的断层,让“结构设计”逐渐沦为了“结构分析”。

1990 年代以来,随着计算机辅助设计软件的出现,以往抽象复杂的数学形式得以轻松地出现在虚拟的设计环境中,丰富了建筑的形式艺术语汇。然而脱离结构与建造的考虑来追捧这些虚幻的艺术形式,往往会导致结构进一步沦为抽象形式的附庸。结构和其他新兴的技术、材料一起,成为实现“奇形怪状”建筑设计背后难以理解的数字与公式。这些新兴的艺术形式带来的性能问题,促进了建筑设计界对于技术与性能的再次关注,推动了述行建筑学(Performative Architecture)的发展[5]。述行建筑学是一种以建筑性能为标准,以技术逻辑为基础的设计策略。它基于参数来评估或预测建筑的功能、稳定性、经济性等,从而筛选出最优的结果。在此背景下,结构——这一让建筑得以对抗地心引力而耸立的重要议题——被再次关注,从而让基于计算机辅助设计的结构计算与找形大量涌现。然而,对技术性能的过度关注,甚至仅仅以性能作为评判标准的结构设计,极易使得建筑设计再次陷入对技术的盲目崇拜中——这一趋势与1970 年代以结构表现主义为目的的高技派建筑的困境十分类似。历史的经验让人们不免思考,即使技术能够利用数字与公式将对结构的定量控制精确到材料分子的尺度上,但这种没有尽头和方向的精准与细化并不能指导建筑设计实质进步的方向,更无法在意义层面上获得建筑空间的革新——而建筑是关于空间的。因而只会使结构设计落入另一种僵化的巴洛克[6],然后再度迷失。因此,作为建筑的“核”,结构除了必要的承重性能之外还应该成为建筑本质性格的表达。“结构即建筑”(Structure as Architecture)的提出,就是在探讨承重结构所能带来的空间潜力[7]。在这种情况下,结构设计不仅仅为建筑提供必要的稳定性、强度和刚度,同时还在强化建筑空间的性格。让作为建筑最基本部分的结构,除了被动的影响外,也可以在建筑中“发声”,甚至“呐喊”。而“强结构”(Strong Structures)概念的提出,就是为了描述这种足以营造空间性格的结构设计思路。

一、“强结构”—Starke Strukturen(Strong Structures)

在对使用承重结构作为建筑空间表达媒介的描述上,阿瑟·吕格(Arthur Rüegg)2009 年在瑞士杂志Werk,Bauen+Wohnen第五期上首次提出了“Starke Strukturen”(Strong Structures)的概念,“用‘强结构’来定义此类结构的特性”[8]。它被描述为“没有悄悄地通过将载荷离散地传递到地面来完成它们的功能,而是将建筑从存在主义的旋律和戏剧中解放出来的承重结构”[9]。简单来说,“强结构”所描述的是一种不仅关注结构的物理承重性能,同时还关注结构的视觉表现、空间氛围甚至社会属性的结构概念,它代表了一种“从根本上塑造建筑的特征——空间和外观”的结构类型”[10]。在著作《合作——结构师与工程师》(Cooperation-The Engineer and the Architect)中,艾塔·弗鲁里(Aita Flury)将其进一步描述为“将内部和外部同时纳入考量的‘整体结构秩序’”[11]。

需要强调的是,在强结构的概念中,结构的承重属性是至关重要的。正如约瑟夫·施瓦茨(Joseph Schwartz)对强结构的理解一样,“形式无论如何需在最低限度上呼应内力,与其相符”[12]。这就从根本上将强结构与纯粹的建筑装饰区别开来,后者只是作为一种附加性质的装饰物。因此,强结构是一种以力学的理性为基础的建筑设计,却又同时考量了建筑的视觉与空间效果,从而超越自身纯粹的结构功能属性。

“强结构”这个概念的出现有着深厚的历史积淀,类似的概念也曾在其发展的过程中出现,比如“组织结构”(organisational structure)、“空间结构”(spatial structure)等[13]。无论是何种称谓,重要的是,强结构中“强”(Strong)试图传达的含义并不是坚固或者强势的意思,而是“多重”和“超出”的意思。“强”意指强结构所定义的结构相比于传统的仅作为承重功能的结构类型,它同时承载了传达多层含义的作用,让结构超出了传统意义上的承重构件,从而拥有了多重身份。也正是因为“多重”这个开放性的定义,使得不同时期的不同建筑师和工程师们实现强结构的方式和侧重点也有所不同。

1.结构工程师的浪漫

早在19 世纪钢筋和混凝土等技术大发展的时代,许多结构工程师就已经不甘于平淡单调的技术呈现,在意识到美学重要性的同时开始了他们的“新传统:工程的艺术”(A New Tradition: Art in Engineering)[14]。托马斯·特尔福德(Thomas Telford)于1812 年首次提出“结构艺术”(Structural Art),“材料的有效性,建造的经济性,以及最终形式的美观”,被他定义为结构艺术最重要的三个原则[15]。结构历史学家戴维·比林顿(David P. Billington)将这样一种趋势定义为一种“完全是工程师的工作和工程想象力”的,由新技术革新引发的新艺术形式[16]。这一趋势下诞生的最有名的案例就是1887 年古斯塔夫·埃菲尔(Gustave Eiffel)设计的埃菲尔铁塔(图1)。在钢材的帮助下,埃菲尔铁塔巧妙地结合了力学、结构和美学,呈现出了一种集宏伟、优雅和古典为一体的艺术表现。有趣的是,埃菲尔铁塔一层的四个拱形结构在整体结构上并非是必需的,而更多是一种结合了视觉安全感和古典结构元素上的美学考虑。虽然这一时期结构工程师的设计作品大多集中在大跨的桥梁、高塔等工程设计领域,但他们的作品却清晰地呈现了结构设计的思考逻辑:结构并不仅仅只起到承重的作用,而同样也是工程师自身艺术美学观念的重要表达。

图1:埃菲尔铁塔,古斯塔夫·埃菲尔,法国,1887年

图2:巴森托河公路桥的模型与实景,塞尔吉奥·穆斯梅奇

跟随结构艺术的设计逻辑,20 世纪中期开始出现了一批关注结构的建筑意义的工程师,他们被称作结构建筑师(engineerarchitect)[17],诸如爱德华多·托罗哈(Eduardo Torroja)、皮埃尔·路易吉·奈尔维、海恩兹·伊斯勒(Heinz Isler)或是塞尔吉奥·穆斯梅奇(Sergio Musmeci)、菲利克斯·坎德拉(Felix Candela)、弗雷·奥托(Frei Otto)等。相较于仅对结构造型上的追求,结构建筑师们开始更多地将结构与建筑功能和空间相结合起来。他们试图在自己的作品中寻找结构的坚固性,形式的艺术性,以及与建筑空间之间的平衡。合理的形式则成为寻找这种平衡的重要的媒介:用形式本身而非材料的堆积去创造坚固的结构,而形式同时也是设计师美学的体现和建筑空间的容器。结构建筑师对新形式探索的具体方法基本可以分为两类:物理找形法和几何塑形法。

物理找形可用悬挂的布料或者链条寻找悬链形(funicular form),或是用张拉膜与肥皂泡寻找传力效率极高的极小曲面(minimal surface)。通过对模型边界、网格图案以及布料、绳索长短这些基本参数的控制,设计师得以在寻找坚固形式的同时融入对于建筑空间的思考。代表作品有西班牙建筑师安东尼奥·高迪用悬链线模型找形的桂尔教堂(Cripta de la Colònia Güell),以及意大利结构建筑师塞尔吉奥·穆斯梅奇利用张拉膜的物理模型找形的波坦察的巴森托河公路桥(Bridge on Basento River)等(图2)。几何塑形法可追溯到西方传统结构中拱券与穹顶的概念,基于经典的几何形式(如球体、筒体或双曲抛物面),通过弯曲或折叠的方式去创造结构所需要的坚固性,同时塑造艺术的形式与空间。代表作品有意大利建筑师奈尔维基于古典穹顶为罗马新区设计的罗马小体育宫(Palazzetto Dello Sport of Rome),西班牙结构工程师爱德华·托罗哈(Eduardo Torroja)从传统筒拱出发设计的马德里萨苏埃拉赛马场看台(Zarzuela Hippodrome),以及西班牙籍的墨西哥结构建筑师坎德拉利用双曲抛物面组合设计的米拉格罗萨教堂(Our Lady of the Miraculous Medal Church)等(图3)。

整体上看,虽然结构建筑师们以结构的思考作为出发点诞生了很多有趣的空间体验。但工程师对结构传力效率的极度追求却限制了他们所能创造的结构与形式,形式的局限性同样也进一步限制了建筑空间的丰富性和多样性。在这一背景下,建筑工程的理性思维弱化了对建筑人文历史维度的思考,从而限制了建筑空间上的进一步提升。作为一种由结构建筑师主导的“强结构”项目,这些项目更多地仅是一种工程师对于结构形式美的追求,“结构艺术”的提出更像是结构工程师的一个宣言,试图让结构艺术从建筑艺术中脱离出来,从而创造出自己的艺术话语。

图3:米拉格罗萨教堂,菲利克斯·坎德拉,墨西哥,1953年

2.建筑师的理性探索

图4:勒兰西圣母教堂,奥古斯特·佩雷,法国,1922年

早在19 世纪50 年代,维奥莱-勒-迪克(Viollet-le-Duc)从基于自然形式的哥特建筑风格中提出了影响深远的结构理性主义,认为建筑与自然一样是不可割裂的整体,自然中的统一性原则是建筑结构发展的首要因素,是技术与艺术不可分割的共同作用下的统一表达[18]。随后安东尼奥·高迪极大地受到了勒-迪克的影响,并直接体现在其最为知名的圣家族大教堂(Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família)的设计中。相比之下奥古斯特·佩雷(Auguste Perret)则更多地将他对结构理性的探索体现在对于混凝土建造的创新和实践上。在勒兰西圣母教堂(Church of Notre-Dame du Raincy)(图4)的设计中,佩雷直接暴露混凝土结构的做法更是让教堂跳脱了古典形式的束缚,让混凝土结构成为勒兰西圣母教堂的身份特征,在粗狂又优雅的同时,清晰又真实地呈现了不加装饰的结构自身。受到佩雷的影响,勒·柯布西耶(Le Corbusier)创造出了影响建筑界至今的多米诺系统(Domino),通过对混凝土的灵活运用,让现代建筑从建造的根源上跳出了传统建筑中厚重结构的限制,进而实现了空间上的革新[19]。相比于柯布西耶的混凝土,密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies Van der Rohe)在诸如范斯沃斯住宅(Farnsworth House)和柏林美术馆新馆(New National Gallery)的设计中,通过钢结构的建构手法,成功地实现了“流动空间”(Fluid space)的概念,以及对古典建筑秩序以现代建造方式重现的强结构的思考。随着工业技术的进一步精进,一种结构表现主义(Structural Expressionism)的浪潮以高技派(High-Tech)之名将结构理性以建造和构造的方式推到了另一个极端。这种不仅展示,更在强调和暗示结构逻辑的做法可以被理解为亨德里克·贝尔拉格(Hendrik Berlage)所描述的“再现性装饰”(Surface Decoration)[20],试图将结构理性以更清晰甚至夸张的方式呈现出来。这一风潮结合未来主义思想,以巨构(megastructure)的形式在19 世纪60 年代直接影响了日本新陈代谢派(Metabolism)的诞生[21]。在新陈代谢派的实践中,建筑师乌托邦式的思考融合了结构理性和时间性,让结构以近乎粗野主义(Brutalism)的方式成为一种永恒的、与未来的演变相对应的物质与精神的双重载体。欧洲几乎同期出现的结构主义(Structuralism),在荷兰结合人类学也产生了相似的以单元化的结构框架间的组合关系,来回应不同的建筑功能、文化和社会结构的变化与需求。虽然这些缺乏根本革新的尝试大多以失败告终,但却极大地影响了之后建筑师对于结构、功能、空间和时间的思考。遗憾的是,在这之后的建筑师更多地陷入了解构主义(Deconstructivism)对于形式的无尽追逐中,结构设计逐渐“退居二线”,成为支撑起新颖形式的工具。

相比于结构建筑师基于物理找形和几何形式设计出的结构艺术,建筑师实现强结构的切入点更多考虑的是建筑的功能、概念、文化和社会背景,而手法大多是通过控制结构元素间的构成关系,从而产生对于建筑整体形态的影响。他们一般不具备详细定量计算的能力,而是基于结构稳定的常识(static sense),以及对既有结构类型定性的理解,通过组合或推演的方式来实现自己的空间意图。然而,以类型为基础的结构思考使得设计师难以跨越对预设形式的束缚,从而限制了设计的自由度与想象力。这一类强结构更多地从概念出发,通过对新材料、新建造方式的学习和实践,尝试用结构这一建筑最基本的元素来传达他们的空间意图。这些建筑师的理性尝试,可以归类为由建筑师主导的,基于结构构成关系和建筑概念与意图的强结构。

3.深度合作的趋势

在当今建筑数字化的时代背景下,计算机和网络等新协同设计平台的出现,为建筑师和结构工程师的重新融合与深度合作创造了新的可能。如今的建筑设计,由于社会需求和科技水平变得越发复杂,像文艺复兴时期的建筑师一样一人掌控设计的方方面面变得相对困难。除了少数同时具备建筑、结构和工程知识的设计师以外,达成建筑的技术与艺术相融合进而实现强结构概念的最好方式是在项目早期就展开建筑师与结构师的深度合作。值得强调的是,在这种合作中,关于结构技术和性能的思考在建筑设计过程中的参与时间节点和参与度非常关键。如果结构的参与仅仅是方案的后期优化,而不是让其在建筑的概念生成阶段就和建筑设计形成了互动循环,则并不会改变结构与建筑设计割裂的现状。

图5:金贝尔美术馆,路易斯·康,美国,1972年

图6:金贝儿美术馆早期的设计草图, Fort Worth (Dallas), Texas, USA; 1967, Louis I. Kahn

在探索结构思考与建筑艺术融合的道路上,建筑师和结构师之间的深度协同合作在当下变得越来越重要,同时也是许多精彩的设计方案诞生的基础。建筑师路易斯·康(Louis Kahn)和结构师奥古斯特·科门登特(August Komendant)在金贝尔美术馆(Kimbell Art Museum)的合作为后人所津津乐道(图5)。金贝儿美术馆的连续拱顶、采光以及开阔的地面层,使得该美术馆获得了其独有的魅力,而这些魅力来自于康和科门登特共同的创意。康给金贝儿美术馆的设计初稿是一个折顶结构(图6)和一个具有标准柱网的平面[22]。由于业主认为建筑过高,康决定将折顶压扁为半圆形的摆线形屋顶来降低层高。基于康关于“拱”的建筑意向,科门登特回忆到:“康误解了筒体结构的承载作用。他被拱的形状所迷惑了,所以他最初认为筒体主要是个拱而不是梁,而实际上它是梁。由于这个原因,筒体屋顶的设计在结构上是完全错误的[23]。”得益于科门登特在设计的早期阶段便开始深度介入方案设计,他修改并优化了屋顶的形式和布局,让这个屋顶的结构变得合理:最终建筑的拱顶在承载着梁,而不是梁承载着拱顶。重要的是,两人在之后的合作过程中对结构与形式多次反复交换意见,最终科门登特说服康纠正了原有的双铰拱在结构上的错误[24],让康在形式和平面上做出了调整,才得到了我们最终看到的金贝儿美术馆优雅的结构形式和浪漫的空间氛围。在两人合作下诞生的约31.7m 长的拱顶结构成为建筑最为精彩同时也最有争议的部分。大量对于这个结构的批评在于其真正的受力形式与结构视觉暗示之间交代的“不诚实”,弗兰姆普敦甚至形容其为“‘假’拱顶”[25]。然而事实上,这一看似混淆视听的混合结构完美地实现了康最开始对整个建筑的概念构思和结构意图,是一次融合建筑和结构目标的成功协调:半筒状的屋顶不仅仅通过自身弯曲的形式增加了结构的相对高度,还同时通过漫反射的光线塑造了室内空间的性格。在最终合理又优雅的建筑空间面前,对结构绝对“诚实”的追求似乎变得并不重要,“金贝尔美术馆的拱顶并非是一种模仿形式而掩盖结构的倒退,而是在当代结构技术条件下努力将光的设计融合进筒拱的原型性尝试[26]”。人们对这一结构“似拱非拱”的争议,却正是两人通过合作超越普通意义上的结构类型的证明。

图7:洛伊申巴赫学校,克里斯蒂安·克雷兹,瑞士,2013年

如果说康与科门登特的深度协作是一种无意识的行为,那么建筑师克里斯蒂安·克雷兹 (Christian Kerez) 和结构师约瑟夫·施瓦茨基于图解静力学合作设计的洛伊申巴赫学校(Leutschenbach School,图7),则是在主动创造这种强结构的空间体验。相比于具有体量感的混凝土,洛伊申巴赫学校使用的是大面积暴露的巨型钢桁架结构。在洛伊申巴赫学校的设计中,由于基地面积的限制,克雷兹决定将所有尺度大小不同的空间体量竖直叠加。为了适应每层空间体量尺度上的较大差异,施瓦茨巧妙地将围合空间的墙体转化为可实现水平跨度的桁架,将建筑的整个层高都转为可以利用的结构高度,从而完全解放了竖向结构元素的组合方式,使得桁架可以对应空间功能在每层实现完全不同的排布方式。从外部看,立面上连续且重复的桁架在建筑的一层与五层消失了,仅剩下透明的玻璃,进而让整个建筑似乎悬浮了起来。由于结构视觉上的部分缺失,观者无法连续阅读整个建筑的受力逻辑,从而形成一种令人好奇甚至异样的结构呈现。该呈现一方面是因为整个建筑的部分结构向内移动因而在立面上被隐藏了;另一方面,相同的桁架形式又以不同的支撑方式组合在一起,这种相似而不同的组合不断地在立面上重复,起到了一种“混淆视听”的作用(图8、图9)。而平面上结构水平位移的逻辑完全是基于基地的限制和功能所需的空间要求做出的。可以说,整个建筑结构的力学逻辑在非常理性的同时,却又展现出了一种非理性的、克雷兹称为“不确定的确定”(Uncertain certainty)的呈现状态[27]。洛伊申巴赫学校中结构与空间交织又统一的强结构状态,诞生于克雷兹和施瓦茨在方案初期就频繁地进行意见交换,而同在苏黎世联邦理工大学(ETH Zürich)的教育背景,使他们得以用图解静力学作为结构信息交换的重要媒介——洛伊申巴赫学校的成功得益于建筑师和结构师共同的创意和思考。

图8:洛伊申巴赫学校的结构模型

图9:洛伊申巴赫学校的结构支撑关系。跟地面直接相连的桁架被“藏”在了建筑内部,在支撑起上部的桁架的同时,也吊起了下部的桁架结构

图10:波尔多住宅,OMA,法国

图11:神奈川工科大学KAIT工房,石上纯也,日本

这种由深度合作而产生的结构与建筑概念的统一同样体现在雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)和塞西尔·巴尔蒙德(Cecil Balmond)合作设计的波尔多住宅(Maison à Bordeaux,图10),以及石上纯也(Junya ISHIGAMI)与小西泰孝(Yasutaka KONISHI)合作的神奈川工科大学KAIT 工房(图11)等建筑中。从这些作品中我们不难看出,建筑师与结构师越来越倾向于主动的、在项目早期就展开深度合作与互动,让建筑师和结构师的知识体系深度互补,从而让建筑概念与结构力学在建筑中达到一个相对平衡且相辅相成的状态。以这种方式诞生的强结构,生成一种适应特定建筑概念的结构设计,从而达到一种建筑即结构、结构即建筑的完美融合状态。我们可以把它解读为一类由深度合作而生成的强结构。这一类的建筑设计需要建筑师和结构师在两个学科之间有能够相互理解的、共同的知识基础,并且大多需要基于一种媒介来协同合作,比如克雷兹和施瓦茨共同使用的图解静力学。因此对建筑师和结构工程师的要求都较高,需要相关结构思维与知识的培养、积累和训练。

二、强结构的呈现

无论从哪一个角度和方式入手,“强结构”都是在描述一种超越结构自身物质性表现的结构呈现形式。强结构的设计基于结构力学的理性,却又同时塑造了建筑结构和空间的个性。对这种技术与艺术互动与融合的结构状态的讨论,势必会触及强结构的定义与本就相互关联又截然不同的三个概念——结构、建造和建构——的区分与联系。

1.《结构、建造、建构》与“强结构”

1965 年 爱 德 华·F· 塞 克 勒 (Eduard F.Sekler)发表了一篇影响深远的文章《结构、建造、建构》(Structure,Construction,Tectonics)来论述“结构”“建造”和“建构”这三个非常容易混淆的名词之间的区别与联系[28]。塞克勒认为,“‘结构’是一个普遍而抽象的概念,它表示针对房屋受力进行安排的体系或原理……‘建造’则意味着某种力学原理或结构体系的具体实现,它可以通过许多不同的材料和方式来完成”[29]。而建构更多是在描述“建筑师的视觉呈现之道。进一步地说,它旨在强化那种属于艺术领域的现实体验……就是对建筑中的形式与受力关系的体验”,由此塞克勒认为三者的关系可以描述为“结构通过建造得以实现,并且通过建构获得视觉表现”[30]。塞克勒在其论述中也不免提及这三者多数时候是相互矛盾的,相对完美的平衡和整合这三个概念的方案少之又少。这一矛盾产生的一个重要原因即是对“建构”概念定义的不确定。相比于“结构”和“建造”概念之间相对清晰的异同,对于“建构”的说法一直众说纷纭。除了塞克勒,其中影响力较大的是弗兰姆普敦把建构等同于“建造的诗学”[31],主要强调结构本体在勒-迪克结构理性主义的视角下的“再现”方式。这样的定义把对“建构”的讨论推向了另一个充满争议的风口浪尖——建构是否必须诚实于结构和建造。这个在后来近乎发展成为规范一般的束缚似乎误解了塞克勒希望建筑师能够同时考虑结构、建造和建构的初衷。相比于建构对于建造的真实呈现或者结构逻辑的直观传达的执念,如金贝尔美术馆等建筑所表现出的结构的强结构逻辑并不像建构那样强调结构呈现与力流在物理上与视觉上的完全真实的对应关系。相反地,强结构所追求的对结构空间属性的表达很多时候并不能非常直观地展现结构的力流,甚至包含很多对于受力逻辑的隐匿。在阿瑟·吕格(Arthur Rüegg)《强结构》文章的结尾处,他讲述了当下这样一种关于强结构的趋势,“然而,他们强调的结构建筑并不像他们的前辈那样简单易懂。它们包含的秘密只有用一定的耐心才能解开……这种对力流的隐藏与对抽象的热爱和对内外空间界限的消除紧密结合在一起……”[32]。而值得区分的是,这些隐匿的做法既不是增加一些覆面去遮挡或者对结构进行装饰,更不是仅仅强调结构最终视觉上的影响。相反地,强结构所追求的某些隐匿的结构表现在结构上都是即物的,这种隐匿更多对应的是观者对于结构逻辑的理解上是否直观。简单来说,强结构所追求的结构表现,并不局限于是否能通过对结构从建构层面上的观察,来迅速理解结构的受力逻辑或者建造逻辑。除了建构所追求的清晰与真实,强结构同时包容那种试图创造一种模糊的、暧昧的、“不确定的确定”的“反建构”的结构思考:在结构呈现的同时并不直观地瞬间暴露所有的逻辑[33]。也就是说,在视觉连续性或者日常逻辑性上,结构可能在视觉感知上呈现出一种反力学常识的状态,引起观者心理上的紧张感,从而产生某种趣味性和矛盾感,鼓励人们对于建筑的探索和互动,进而产生更个人的空间理解甚至功能定义[34]。在这样的逻辑下,建筑可以是也可以不是结构力流完全真实的表达,它也可以仅部分呈现为结构的真实表达。真正重要的是,结构是否成了建筑空间定义中积极重要的因素。就像康设计的金贝尔美术馆中的拱,它的形式并不是结构受力完全真实的表达,但这一结构对想要得到的建筑空间定义产生了积极的影响,同时也成功地完成了承重的使命。因此,强结构可以被理解为,通过融合建筑与结构的思考,在平衡了结构、建造和建构的关系之后,得到的一种对建筑空间和意图产生积极影响的承重结构的空间呈现。

2.强结构的空间影响

为了分析在强结构视野下结构如何积极地影响建筑空间,我们以柯布西耶的“多米诺系统”,也就是以“板—柱”结构体系原型(图13b)为例,选择一组案例做横向比较,来具体讨论在不同的空间目的下,基于一个相似的结构原型的变体,为何最终得到了十分不同的两个空间呈现。

伊东丰雄称其设计的仙台媒体中心(Sendai Mediatheque)(图12)为新的多米诺系统,它最初的构想源自于几株悠悠的水草摆动于楼板之间的画面[35]。而结构师佐佐木睦朗在和伊东丰雄多次沟通之后,将这些“水草”转化成为空心的网状钢柱来作为垂直支撑,楼板则选择了在钢制蜂巢状的结构中浇灌混凝土,从而获得了仅400mm 的超薄混凝土楼板。这种“板—柱”式的受力逻辑与柯布西耶的多米诺系统非常相似,只是被“放大”了的柱变异成了中空的形式,使其同时也可以容纳采光、通风和垂直交通的功能(图13a)。由于纵向支撑均由网状钢管围合而成,且这些钢管相较于建筑的体量而言十分纤细;楼板下部也没有梁来压缩视线范围;再加上网状钢管引入建筑内部的采光,使得整个建筑非常轻盈、透明、优雅,成功呈现出像设计概念中“水草”一样柔和的状态。

图12:仙台媒体中心,伊东丰雄,日本,2001年

图13:基于多米诺体系的两种结构变形。图b为常见的以“板—柱”为结构原型的多米诺体系;图a为仙台媒体中心基于多米诺的变形:将柱子尺度放大,让建筑变得轻盈的同时也成为承载其他多种功能的载体;图c为瑞士再保险公司大楼基于多米诺的变形:将交通核倾斜后再用拉杆加以平衡,让建筑的空间体验变得丰富多变

克里斯蒂安·克雷兹和约瑟夫·施瓦茨设计的瑞士再保险公司大楼(Swiss Re Next)(图14),则可以视为是多米诺系统的另一种呈现。在该设计中,克雷兹试图用结构自身去打破多米诺系统在各层平面上的单调重复,通过区分每一层来获得不一样的体验[36]。他通过对多米诺系统中垂直交通核的变异,在维持其垂直交通和竖向支撑功能的前提下,又能同时限定出每一层不同的空间体验。在最终的设计中,大楼中的所有楼梯都由垂直的折返跑楼梯变成了连续直跑楼梯,这样形成的一个个倾斜的交通核在提供垂直流线和支撑的同时,又成为空间限定和连接的重要元素。此外,克雷兹和施瓦茨同时在建筑的立面设置了一系列金属拉杆来平衡倾倒的交通核,形成了一个相互纠缠又整体稳定的结构(图13c)。由于拉杆仅存在于立面,倾斜交通核集中于内部,因而整个建筑显得干净利落。结构在内部表现得强势的同时又在外部几乎消失,恰到好处地塑造了整个建筑的丰富性。

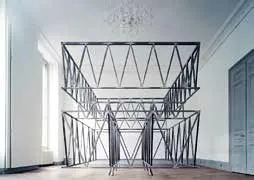

图14:瑞士再保险公司大楼模型,克里斯蒂安·克雷兹,瑞士

如果我们用建构的眼光去审视这两栋建筑,两栋建筑中对常见结构体系的主动变形操作,很难被判定为是在清晰化还是在隐匿结构的可读性。但可以肯定的是,他们都在意图积极强化设计的概念。这两个极具代表性和可比性的强结构设计再一次证实,只要承重结构能够作为建筑空间呈现的积极影响和概念传达,结构自身的呈现是否需要清晰可读以及是否绝对服从力流并不重要。笔者认为,正是这一观点上的重要解放,让强结构不用再背负过多的道德和技术限制,进而能卸下负重,重新找回结构设计自身的艺术魅力,并重新定义与建筑的微妙联系。这一认识的更新是结构设计“复魅”道路上的重要里程碑。

三、结语:结构的复魅

自古至今,关于结构设计中技术与艺术间关系的讨论从未停止过。对艺术的过度追求会把结构贬为无意义的装饰,对技术的过度依赖则会让结构陷入无穷无尽的性能优化中。日本建筑师筱原一男曾经提出过一个“孪生现象”(Twin Phenomenon)的概念来描述技术与人之间不可割裂的关系,同时他强调“……技术始终不是整个故事的全部……设计师必须意识到自己独特的表现天赋,通过突出原始的人类情感来创造空间,才能使建筑不至于成为单一的模式”[37]。强结构所追求的结构与空间的关系与这一观点不谋而合。强结构的观点基于力学理性的结构思考,却追求超越结构自身的物质性。它用结构理性来营造建筑空间的“非理性”,从而将结构从纯粹的承重机器中解放出来,以娓娓道来或是侃侃而谈的方式诉说着自己的个性和态度,重新定义着空间。

“强结构”式的思考近年在中国语境下也逐渐产生。在理论方面,2014 中日“结构建筑学“(Archi-neering)学术研讨会将“Archi-neering”这一概念引入中国,并于《建筑师》2015 年4 月刊进行了全面的介绍和分析。结构建筑学的议题讨论了中日双方在建筑学与结构工程两个领域理论和实践上的融合,从多个案例和角度分析了建筑设计与结构设计深度合作、共同创新的必要性与潜力,把对结构与建筑设计中技术与艺术、文化、传统相结合的思考推到了一个高峰[38]。而此次引入“强结构”这一诞生于欧洲背景下的关于结构与建筑的思考,是对结构建筑学从思考的维度上和更细节的方法论上的进一步补充和推进。在实践方面,国内如张永和、柳亦春和李兴钢等建筑师对使用结构来呈现建筑思考和空间表达的成功实践,也在从不同角度推进着“强结构”式的思考。通过与中国本土的背景相结合,他们不仅仅把结构的合理性作为依据,更是把它当作一种出发点,在结合了中国传统的建造、材料、文化和东方式的哲学思辨后,让结构不仅在营造建筑实体,更是营造建筑意义的核心媒介,让结构变得更为多义,成为建筑的物质性和精神性的共同支撑。

越来越多的建筑师和结构师之间的精彩合作让我们意识到,用结构作为建筑的表达可以让设计变得更加合理和干练,在精简和整合建筑表达的同时却丝毫不会减少所能营造出的空间张力和魅力。而这一合作的基础便是结构设计思维方式的转变:建筑师的艺术思考需要结构理性思维的参与,结构师的理性分析需要融合建筑空间的追求。只有建筑师和结构师在相互理解的同时共同发挥自己的创造力,强结构的诞生才成为可能。而这种思维的转变同时要求建筑及结构设计工作模式的革新——设计早期就展开深度合作;以及建筑及结构教育模式的革新——认识到在建筑设计中结构并非只是分析与计算,同时也是一种设计思维;还有建筑与结构共同设计平台的开发与创新——新的协同设计方法论、软件或合作模式的革新。值得庆幸的是,国内越来越多的建筑师和结构师已经意识到了这些问题并接受了这些新的挑战,在结构思维的探索上点燃了一道道微光。

微光吸引微光,一场强结构的复魅运动正在悄悄上演。

注释

[1] Norburg-Schultz,C.,Postiglione,G.. Sverre Fehn:Works,Projects,Writings,1949-1996[M]. New York:Monacelli Press,1997:245.

[2] Pier Luigi Nervi. Architecture,Aesthetics and technology in building[M]. Harvard University Press,1965.

[3] S chwar tz,J.,Kotnik,T. Transparenz,Stringenz,Leichtigkeit:Eleganz im Brückenbau[J]. Werk,bauen +wohnen,2010,97(5):22.

[4] David P. Billington. The Tower and the Bridge:The New Art of Structural Engineering[M]. Princeton University Press,1985:3-24.

[5] Branko Kolarevic,Ali Malkawi. Performative Architecture:Beyond Instrumentality[M]. Taylor & Francis Ltd,2005.

[6] Henr y J. Cowan. A note on structural honesty[J].Architecture Australia,February/March,1980:28-32.

[7] Andrew Charleson. Structure as Architecture:A Source Book for Architects and Structural Engineers[M]. Elsevier/Architectural Press,2005.

[8] Rüegg,Arthur. Starke Strukturen:Formen des Umgangs mit der Tragkonstruktion[J]. Werk,Bauen + Wohnen,May,2009:4-11.

[9] The Editors of Werk. Bauen + Wohnen,‘Editorial’[J].Werk,Bauen + Wohnen,May,2009:2.

[10] 同[9]。

[11] Heinrich Schnetzer,Aurelio Muttoni,Joseph Schwartz,Aita Flury.‘Strong Structures’,Cooperation:The Engineer and the Architect[M]. ed. by Aita Flury,Birkhäuser,2012:193-206.

[12] 同[11]。

[13] 同[8]。

[14] 同[4]。

[15] “三原则”分别为:efficiency in material;economy in construction;appearance of the final form。详见注释[4];R.A Paxon. The influence of Thomas Telford,on the use of improved constructional material in civil engineer[M]. University of Edinburg,1955.

[16] 同[4]。

[17] Marco Pogacnik.‘Technology as Means of Expression in the Nineteenth Century-Architects and Engineers in Dialogue’. The Engineer and the Architect[M]. Birkhauser GmbH,2012.

[18] Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Entretiens sur l’architecture,Volume 2[M]. Berlin:Nabu Press,2010.

[19] 肯尼斯·弗兰姆普敦. 现代建筑:一部批判的历史[M]. 张钦楠译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[20] 肯尼思·弗兰姆普敦.建构文化研究——论19 世纪和20世纪建筑中的建造诗学[M].王骏阳译.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[21] The Japanese House - Architecture and Life after 1945(English and Japanese Edition)[J]. Jutakutokushu 08 Special Issue,2017.

[22] LESLIE Thomas. Louis I. Kahn:Building Art,Building Science[M]. New York:George Braziller,2005.

[23] A.E. Komendant. 18 Years wzth Archztect Louzs Kahn[M]. Aloray Pubhsher,Englewood 1975.

[24] 康曾经误以为这个屋顶结构是类似拱一样在短轴方向上承重的,而实际上屋顶中间为了采光而产生的缝隙已经切断了短轴方向上的力流。详见注释[18]。

[25] Ford,Edward R. The Details of Modern Architecture[M].Vols.1 & 2. The MIT Press,1990 & 1996.

[26] 王志强.金贝尔美术馆的拱顶建造简析[J].建筑与文化,2009(10):85-85.

[27] Christian Kerez. Uncertain Certainty[M]. Publisher Toto,2013.

[28] Eduard Sekler,“Structure,Construction,Tectonics”,Structure in Art and Science[M]. ed. Gyrogy Kepes,Braziller,1965.

[29]-[30] 同上。

[31] 同[20]。

[32] 同[8]。

[33] 文中所指的“反建构”并非指的是完全不符合力流逻辑,而是意图传达一种暧昧的对应关系,其更贴近周榕笔下的“弱建构”。详见周榕. 三亭 建构迷思与弱建构、非建构、反建构的诗意建造[J]. 时代建筑, 2016(03).

[34] 详见认知神经科学和移情理论对具身性(embodiment)的描述。S. Robinson, J. Pallasmaa,Eds.. Mind in Architecture:Neuroscience,Embodiment,and the Future of Design[M]. Ambridge,Massachusetts;London,England,MIT Press,2015.

[35] Witte,R. Toyo Ito Sendai Mediatheque[M]. Germany,Prestel Verlag,2002.

[36] EL croquis 145:Christian Kerez[J]. EL croquis.S.L. 2009.

[37] Kazuo Shinohara.‘Theory of Residential Architecture’,2G 58/59 Kazuo Shinohara:Casas Houses[J]. ed. by Anna Puyuelo, Gustavo Gili, 2011:246-259.

[38]束林,周鸣浩. 对话·融合·反思——2014中日结构建筑学(Archi-Neering)学术研讨会评述[J]. 建筑师,2015(2).