教育信息化2.0背景下中美两国高等教育《地平线报告》的演进特征及比较研究

王星 李怀龙

摘 要:教育信息化2.0背景下,我国高等教育信息化迎来了转段升级发展的历史机遇期,同时也迎来前所未有的挑战,如何应对新时期我国高等教育技术发展的新需求、新进展、新挑战,成为当下研究关注的焦点问题。文章综述了教育信息化2.0驱动我国高等教育发展的现状与趋势,追溯了中美两国高等教育《地平线报告》发展演进特征,深入比较了我国(2017)、美国(2019)《地平线报告》(高等教育版)的主体内容。结果显示:在技术进展方面,两国仍存在阶段性差异;在关键趋势方面,两国迎来共同发展机遇;在重大挑战方面,两国应对复杂程度不同。我国高等教育技术发展还需要在科学布局、学科发展和技术驱动方面作出努力。

关键词:教育信息化2.0;地平线报告;高等教育;教育技术

中图分类号:G434 文献标志码:B 文章编号:1673-8454(2021)08-0033-09

一、教育信息化2.0驱动高等教育发展现状与趋势

教育信息化是国家信息化的重要组成部分,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中明确指出,信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视。[1]教育信息化助推教育系统进行全面深刻的转型升级,已经上升为世界各国的国家创新发展战略。美国联邦教育部从1996年开始,每五年发布一次《國家教育技术计划》,从2017年开始转变为每年更新一次[2];德国政府2016年10月推出了“数字型知识社会”的教育战略,内容涉及5个重点行动领域,各领域的战略目标统称为 “数字化教育世界2030”,描绘了未来数字化教育的行动框架[3];英国2016年3月发布了《教育部2015-2020战略规划:世界级教育与保健》,注重推进STEM课程建设,强调ICT与教育的理性融合[4];荷兰Kennisnet基金会发布“四平衡监控”报告,通过顶层设计制定实施ICT应用规划[5];澳大利亚提出了《国家数字经济战略》,目标是到2020年成为世界领先的数字经济体[6];欧盟委员会2018年1月发布了《数字教育行动计划》,旨在推动数字技术在教育和培训领域更好的应用以及提升公民学习和工作的能力[7]。

教育信息化驱动高等教育创新发展的趋势尤为明显,美国斯坦福大学的《斯坦福大学 2025》则提出了“开环大学”(Open-loop University)的模式;美国的密涅瓦大学提出了O2O式办学体制。法国积极推进基于国家级平台FUN-MOOC的“法国数字大学”发展战略。然而,长期以来我国高校教育信息化建设主要扮演“场务”的幕后角色,教育信息化驱动高等教育创新发展成效尚不显著。

究其根源:一是教育信息化政策重心倾斜下移,高校成熟的多层次办学体制与教学、科研并重的办学特征,决定了高校教育信息化建设具有很强的建设自主性,同时教育信息化建设长期以来以基础教育信息化建设为标杆,忽视了高等教育在教育信息化建设中的内在引领作用,亟需符合高校教育信息化发展趋势的系列政策规划。

二是高等教育信息化研究水平与应用实际相脱节,高校是教育信息化研究的主体之一,以国家数字化学习工程技术研究中心为代表的高校研究机构,输出政策咨询、标准规划、教育产品、资源环境范例等,成为教育信息化研究示范的主要阵地。然而现实当中往往存在“墙里开花墙外香”、重研究投入轻推广应用等问题,高校教育信息化研究水平与应用效益不相匹配。

三是重“师资”“大楼”等硬实力建设,忽视以现代智慧教育建设为趋势的内生发展驱动建设,结果导致难以发挥高等教育驱动发展要素的整合优势,影响高校长远战略规划的最终实现。

党的十九大报告指出要“办好网络教育”,“深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育”,标志着我国教育信息化进入到了2.0发展的新阶段,教育的主题随之转变为“加快教育现代化,建设教育强国”[8],我国高等教育信息化迎来了转段升级发展的历史机遇期。

高等教育信息化研究越来越受到重视,陈琳等提出了将融合创新、优服全学以及科技引领作为我国新时代的教育信息化发展策略 [9];郑旭东等提出教育信息化服务供给的转型方向与实施路径[10];岳瑞凤提出构建以数据为中心、多元数字在场的数字人交互共生的高等教育新范式 [11];杨宗凯指出教育信息化2.0通过再造环境、改变内容、创新模式、创新学习分析与评价,促进高校教育教学创新发展[12];孙子文等提出高等教育信息化资源MOOCs共享模式[13]等等。同时,国家自然科学基金委员会专门设置教育信息科学与技术(申请代码F0701)类目,服务于信息技术、多学科与教育的交叉研究,引导教育研究新形态创生。

技术在高等教育中的作用跨越了微观形态的操作应用层面,已经成为推动高校创新发展的战略愿景与应对发展挑战的必备要素。2017年3月,北京师范大学智慧学习研究院与美国新媒体联盟联合发布了《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》,标志着技术开始正式作为我国高等教育发展的驱动引擎,进而为我国“十三五”期间高等教育创新驱动发展规划了实施路径。2019年4月,美国高等教育信息化协会(EDUCAUSE)官网正式发布了《2019地平线报告》(高等教育版)[14]。

如何深入发掘美国《地平线报告》最新进展,重新审视我国地平线项目的发展趋势,如何应对教育信息化2.0新阶段我国高等教育技术发展的新需求、新进展、新挑战,成为本文关注的焦点问题。本研究将追溯中美两国高等教育《地平线报告》的发展演进特征,深入比较我国(2017)、美国(2019)《地平线报告》(高等教育版)内容,从而为教育信息化2.0阶段我国高等教育与技术深入融合创新发展提供有价值的参考与启示。

二、中美两国高等教育《地平线报告》的演进特征

1.我国高等教育《地平线报告》的演进特征

(1)以教育信息化2.0为核心的政策驱动

我国教育信息化发展具有显著的政府政策驱动、教育产业布局跟进、高等院所科研创新、学校阶段性采纳应用的特征。其中,政府政策驱动在引领高等教育信息化发展过程中起到方向把控、动力引擎、资金支持、红利释放的关键作用。近年来,我国教育信息化相关政策密集出台,完成了从教育信息化1.0到2.0的阶段性历史跃迁,与此同时,技术作为高等教育发展创新驱动组成要素的核心地位随之形成。

如表1所示,从2010年到2016年,在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的政策引领下,教育信息化长期、中期规划、短期扶植技术应用整合发力,“互联网+”行动计划首次出现在政府工作报告中,成为国家发展战略。信息技术对教育发展的革命性影响初步显现,高等教育技术创新驱动成效初见端倪,从教育信息化1.0到2.0跃升态势明显。2017年3月,我国发布《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》,标志着高等教育技术创新驱动场域已经形成。从2017年到2019年,伴随我国教育信息化2.0时代的来临,我国高等教育也进入到技术赋能教育的创新驱动发展新时代。

(2)以人工智能为代表的技术引领

人工智能与纳米技术、基因技术并称为世界三大前沿技术,人工智能是以计算机技术为基础,模拟和延伸人脑智能的综合性领域[15]。人工智能助力创生教育系統新生态,教育发展进入到智慧教育2.0新阶段,人工智能应用于教育的主要领域,包括认知智能和感知智能两个方面。智能学习在教育中的应用需要满足三个条件,一是教育领域内要有真实可收集的领域大数据,二是领域内要有足够数量的专家参与大数据的应用处理,三是核心科技能够整合大数据和专家智慧,打造智能化学习机器[16]。

2019年4月,教育部科技司发布了2019年度“智慧教育示范区”创建区域名单和创建区域培育名单(共10个)。同时,人力资源社会保障部等向社会发布的13个新职业当中,人工智能工程技术人员位列其中。人工智能平台能够提供个性化服务,平台间互联互通交互深度增强,如编程猫正式推出面向中小学的“AI双师课堂”教学服务项目等。人工智能可以打造行业内顶级专家的水平,提供近乎自然语言交互的智力服务,学校的发展形态正在从信息化校园到智慧校园再到“智能+”校园的方向转变。

根据Gartner公司发布的2017年版《新兴技术成熟度曲线报告》,人工智能技术发展刚刚越过曲线波峰的狂热期阶段,成为体验技术环境发展的主要推动力。2018年3月,美国战略与国际研究中心(CSIS)发布了《美国机器智能国家战略》,对于机器智能的未来发展作出了战略规划[17]。2018年4月,我国教育部印发的《高等学校人工智能创新行动计划》指出,到2020年,基本完成适应新一代人工智能发展的高校科技创新体系和学科体系的优化布局。到2025年,高校在新一代人工智能领域科技创新能力和人才培养质量显著提升。到2030年,高校成为建设世界主要人工智能创新中心的核心力量和引领新一代人工智能发展的人才高地[18]。

人工智能引领的新科技革命推动智能自动化时代的到来,零工经济成为社会发展需要面对的新问题,需要重新架构未来人才培养的综合能力素质,着重培养学生的终身学习力、媒体与信息素养和数字胜任力[19]。

(3)以“双一流”建设为契机推动其内涵式发展

2017年9月,教育部等三部委联合发布了《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,标志着我国一流大学和一流学科建设成功落地,正式进入到实际建设推进阶段。“双一流”建设的核心切入点就是“实现高等教育内涵式发展”,教育信息化2.0建设与“双一流”建设融合并进,共同推动高校实现新一轮跨越式发展。

首先,教育信息化2.0推动高校现代管理制度建设,助力高校综合改革持续走向深入。基于人工智能、大数据、云计算等前沿技术的高校管理体制改革,可对教学管理、学生管理、学分银行建设、学校部门运维绩效等提供数据化、可视化、智能化的科学管理决策依据。

其次,以MOOC为代表的“互联网+”课程建设,丰富了一流学科建设内涵,提升了一流学科建设效益。目前,MOOC建设体现出高水平、宽领域、公益性等多元化特征,已经形成了国家级MOOC平台、商业MOOC平台、区域性MOOC联盟、高校MOOC平台等多层次建设体系。MOOC建设已经进入到了以GROOC(面向群体的慕课)和美国麻省理工学院的U实验室(MITx U.Lab)为代表4.0建设阶段[20]。

最后,以新维空间站建设为代表的未来智慧学习空间建设,颠覆性地重新定义了高校课堂教学环境,推动高校一流创新型人才的培养。学习空间建设代表性的项目包括NC State的SCALE-UP环境、MIT的TEAL项目、UMN的ALCs项目和华东师范大学的“未来课堂”项目等,建设形态经历了教室、互联网、物联网、室联网的阶段性转变,学习空间建设的目标就是将技术自然地融入到教与学的环境之中,遵循学生的个性化认知水平实现深度学习,从而构建“互联网+”条件下的人才培养新模式。

(4)高校国际化开放、交流与合作的发展趋势

规划建设一批瞄准国际一流的高校和学科是教育信息化2.0时代我国高等教育发展的历史使命,“走出去”和“引进来”已经成为高校国际化发展的必然趋势。

一是国际开放教育资源运动的深入发展,推动了高校跨越国界实现资源的共建共享共同受益,校际间正在向着远程授课、学分互认、学位互授等深层次合作领域拓展。二是国际高校间学生、人才交流已经成为高校间互学互鉴、优势互补的发展趋势,有利于创新高校育人环境,培育高水平创新型人才。三是教育技术国际会议成为中外教育技术学界深化交流的桥梁。截至2020年,教育技术国际论坛已经连续举办十九届。2018年12月8—10日,“2018国际教育信息化峰会暨国际智慧教育展览会”在北京成功召开;2019年3月15—17日,第四届教育技术国际会议在华南师范大学成功举办;2019年3月18—20日,第四届中美智慧教育大会在美国丹顿成功召开。

2.美国高等教育《地平线报告》演进特征

(1)学科发展驱动

美国技术推动高等教育发展变革植根于广泛的社会认同、高度发展的教育水平和不断加快的技术革新应用于教育的现实需求。其中,成熟的教育技术学科基础是技术驱动高等教育持续发展变革的动力源泉。美国教育技术学具有清晰的发展脉络,可以追溯三条发展主线,即个性化教学的发展、视听教学和教学系统设计。

美国教育技术学专业机构依据学科发展的需求,持续对教育技术学定义进行修正完善,形成了以定义为基础的科学发展路径,影响比较大的定义包括:教育技术学94定义、05定义,并在2017年发布了最新的学科定义。

美国教育技术人才培养以硕士学位研究生为主,本科生和博士生数量相对较少,学制2—3年,博士生需要完成相应的研究课题,学制比较灵活。课程资源建设主要是以公司外包的形式进行高质量的开发管理,依托丰富的网络教学与学习资源,高校开展网络课程教学的比例较高。在美国,教育技术学已经超越学科本身范畴,作为国家发展战略予以推进实施,美国教育技术学成熟的学科体系为高等教育《地平线报告》的不断更新,提供了可持续的科学理论指导。

(2)问题导向引领

美国历来具有重视科技创新的传统,迁移到教育领域表现为善于运用科技革命的视角审视教育,一是注重反思本国教育发展现状和面临的问题;二是注重分析其他发达国家技术引领教育发展状况;三是注重比较本国教育发展所处的地位、具有的优势和存在的差距。

美国教育发展矛盾显现于20世纪70年代,当时的美国担忧本国青少年在未来的国际竞争中处于劣势,而进入80年代,日本和欧洲教育的迅速崛起更使美国感到忧虑[21]。到了90年代,国际科学技术教育领域的竞争日趋激烈。1993年,美国提出的“国家信息基础设施”(NII)行动计划中,将发展教育信息化作为美国教育着力改革的突破点。进入21世纪,技术驱动教育发展变革迎来前所未有的机遇,同时也面临着前所未有的挑战,每五年发布一次的《国家教育技术计划》,已经不能满足技术驱动高等教育快速发展的实际状况。地平线研究项目始于2002年,之后新媒体联盟开始发布每年一版的《地平线报告》(包括高等教育版),新版的《地平线报告》都会根据上一年世界范围内技术应用于高等教育的挑战和趋势进行动态修订,直面发展面临的问题、紧跟发展前沿趋势,对美国高等教育自身生态化自我革新发展具有重要意义。

(3)操作框架成熟

《地平线报告》(高等教育版)一直由美国新媒体联盟(NMC)与美国高等教育信息化协会(EDUCAUSE)等联合研究发布(2017年年底美国新媒体联盟宣布破产),截至2020年,《地平线报告》已经连续发布18版,该报告在教育技术学界、高等教育学界以及各国高等教育相关机构中具有广泛的影响力。项目的权威性得益于具有严格规范的开发流程:

一是新媒体联盟机构成员遍布全球,具有广泛的代表性,包括亚洲、欧洲、北美、大洋洲等国际知名的高校、公益性基金会、研究中心、博物馆等非营利性机构。

二是成文过程科学权威,每年都会遴选邀请全球数十位教育领域的专家学者组成专家委员会,并且保证每年新增专家占到总数的三分之一,以WikiSpace作为专家咨询平台,严格遵循 Delphi 质性方法研究流程,依据报告内容维度进行科学的数据归纳分析,最终形成公正、客观、完整的研究报告。

三是报告内容框架成熟稳定,保证了报告内容的前后延续性。报告主要包括三大部分內容,其中新兴技术在高等教育中的应用部分包括近期关键技术(1年以内)、中期关键技术(2—3年)和长期关键技术(4—5年),每个时间段均由两种技术或实践形式组成。驱动高等教育应用技术的关键趋势包括短期趋势、中期趋势和长期趋势;新兴技术应用于高等教育所面临的重要挑战包括可解决的挑战、有难度的挑战和棘手的挑战。

(4)国际影响深远

作为技术驱动高等教育创新发展的权威报告,《地平线报告》一经发布便被翻译成多国文字,受到各国研究人员的广泛关注,已经成为各国谋划教育信息化发展策略、制定高等教育发展政策的重要参考。《地平线报告》引入我国以来,对我国高等教育信息化建设起到了积极的推动作用,相关研究包括:①对报告内容的深入解读与剖析,特别是对新兴技术应用现状与趋势的综述。②对历年报告进行比较分析,更为深入地解读和预测技术驱动高等教育发展的未来趋势。③基于报告的解读,结合我国高等教育技术应用现状,对我国高等教育技术应用趋势提出建设性的意见。

三、中美两国《地平线报告》的解读与比较

美国《地平线报告》(高等教育版)具有国际视野,主要反映全球主流高等教育技术应用现状与趋势,深入研究其内容体系对于技术驱动我国高等教育弯道超车,实现跨越式发展具有重要的战略指导意义。《2017新媒体联盟中国高等教育技术展望:地平线项目区域报告》,以下简称“中(2017)”,由中美两国学者共同研制,既立足于我国高等教育技术应用实际,又能够反映我国面向国际一流高等教育发展目标的诉求,因此具有较强的可比性。通过比较中(2017)、美(2019)《地平线报告》(高等教育版),能够为未来我国高等教育《地平线报告》的拟定提供参考,也对新时期我国教育信息化2.0建设在高等教育领域的成功落地提供了保障。

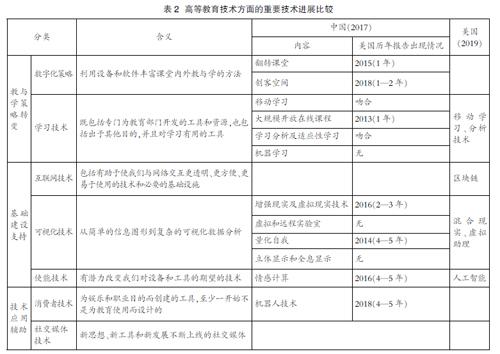

1.高等教育技术方面的重要技术进展比较

每年入选报告(美国)的技术都包含在领域研究的七大类技术中,专家经过多轮次的讨论、筛选、投票最终确定所入选的技术,可以概括为三个大项:一是教与学策略转变,包括数字化策略和学习技术;二是基础设施支持,包括互联网技术、可视化技术和使能技术;三是技术应用辅助,包括消费者技术和社交媒体技术[22]。

为了增强两国技术的可比性,我们将中(2017)版中的技术也划分入领域研究的七大类技术中,并给出了对应技术进展在美国历年报告中的最近出现年份,如表2所示。

从表2中技术类属比较可以看出,其主要具有以下几个特点:

(1)从数量上看,中(2017)中总共12项技术,是美(2019)中技术总数的两倍,说明我国高等教育技术采纳应用处于跃升期,高等教育技术采纳应用心态全面开放、应用能力不断增强,但同时技术应用重点尚不突出,美国高等教育技术应用成熟且阶段性应用重点较为突出。

(2)从所属类别上看,中(2017)集中在学习技术(4项)和可视化技术(4项),美(2019)技术类别除去集中在学习技术(2项)和可视化技术(2项)外,还创新性地作为远期技术首次在互联网技术中进行了突破,并升级了使能技术的发展领域,说明高等教育技术应用趋势集中在学习技术和可视化技术,美国高等教育技术应用更为突出了阶段代表性应用的核心技术。

(3)从具体技术比较上看,移动学习和分析技术发展趋势两国报告划分相吻合,表明我国高等教育在这两项技术上紧跟国际发展前沿,发展较为迅速;机器学习、虚拟和远程实验室、立体显示和全息显示技术虽然与美国历年报告相关概念近似,但均没有明确提出过,表明我国高等教育技术应用也具有较为鲜明的本国特色,其余7项技术均来自于美国《地平线报告》(2013—2017)中,表明我国高等教育绝大部分技术进展与美国相比还有较大的发展空间。

从总体上看,美国高等教育技术应用具有较强延续性,且不断走向深入,代表了国际高等教育技术应用的前沿水平。我国高等教育技术应用处于阶段性跃升期,多项技术全面发展,既表现出发展的中国特色,又具有追赶国际一流的趋势,且具有良好的发展态势。

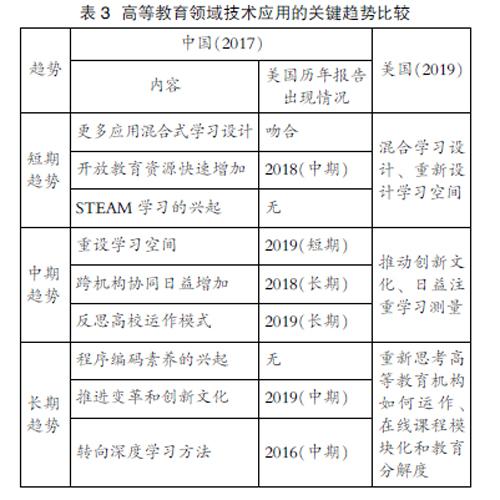

2.高等教育领域技术应用的关键趋势比较

高等教育领域技术应用的关键趋势以5年为一个周期,包括短期趋势(1—2年以内)、中期趋势(3—5年)和长期趋势(5年以上)。其中,短期趋势往往还没有足够的具体案例来证明其有效性和发展方向,而长期趋势往往会受到教育领导者和研究者的重视。划分为上述三个层次,有利于根据相关政策、领导能力和实践来探讨其发展趋势和面临的挑战,我们将两国报告中的技术应用关键趋势进行横向比较,并给出了对应技术应用在美国历年报告中最近出现年份,如表3所示。

从表3中可以看出,技术应用的关键趋势比较具有以下几个特点:

(1)从数量上看,中(2017)总共9项,每种趋势包含3项,美(2019)总共6项,每种趋势包含2项,说明我国高等教育领域技术应用具有相对多元化的发展态势,涉及层面多样、影响范围广泛;美国高等教育领域技术应用短期、中期和长期具有显著的层次性,说明美国高等教育领域技术应用体系较为成熟。

(2)从具体内容上看,中(2017)与美(2019)有4项同时出现,其中3项包含在2016、2018年度报告中,表明两国高等教育领域技术应用的关键趋势较为趋同,但4项同时出现的趋势中有3项所属趋势类别不同,中(2017)有两项趋势未在美国历年报告中出现,表明两国高等教育领域技术应用的关键趋势仍存在发展侧重点不同的情况。

(3)从差异性趋势上看,中(2017)中STEAM学习的兴起与程序编码素养的兴起两项趋势,同我国基础教育信息化转段升级深入发展有很大的关系,基础教育技术应用已经从以环境建设为中心向与培养学生素养并重的方向转变;美(2019)日益关注学习测量与在线课程模块化和教育分解度两项趋势表明,美国高等教育对于学生学习过程研究深度不断增强,同时注重引入其他学科,共同推动技術对教育产生革命性影响。

从总体上看,美国高等教育领域技术应用的关键趋势前后衔接,能够形成合力助推美国高等教育领域技术应用的阶段性发展。我国高等教育领域技术应用的关键趋势以技术应用发展实际为基础,呈现出多点开花、蓬勃发展的态势,这反映出教育信息化转段升级阶段我国高等教育领域技术应用的发展特色。

3.影响高等教育技术应用的重大挑战比较

新技术在高等教育中的采纳应用并不是拿来即用或一蹴而就的,其应用过程必然需要满足相应的条件并面临种种挑战。美国高等教育地平线报告专家组基于德尔菲法通过多轮次的讨论、细化和投票,最终筛选出6项挑战,因为并不是所有的挑战都处于同一个层次,因此将6项挑战划分为三个层次:①可应对的挑战,即我们明白并且知道如何解决的挑战;②有难度的挑战,即有了一定程度的理解,但是解决方案仍难以捉摸;③严峻的挑战,即尚难以定义的复杂挑战,需要更多的数据和洞察力才有可能找到解决方案。

我们将两国报告中影响高等教育技术应用的重大挑战进行横向比较,并给出了对应挑战在美国历年报告中最近出现年份,如表4所示。

(1)从数量上看,中(2017)总共9项,每类挑战包含3项,美(2019)总共6项,每类挑战包含2项,表明我国影响高等教育技术应用的重大挑战数量较多,且每类挑战均面向具体解决的问题,进一步表明我国高等教育技术应用体系建设尚不充分。美(2019)中既有微观的实际问题,也有宏观的发展愿景,表明美国高等教育技术应用所占有的重要地位,已经成为推动高等教育创新发展的核心驱动。

(2)从具体内容上看,中(2017)与美(2019)有一项挑战同时出现,7项包含在2011—2018报告中,且挑战所属类别对应相同,表明两国由于高等教育技术应用整体水平存在差异,因此所面临的重大挑战尚存在阶段性不同,同时严峻的挑战中的培养复合思维能力未在美国历年报告中出现,表明我国高等教育技术应用对于人才培养的深度思索。

(3)从差异性挑战上看,中(2017)与美(2019)有一项共同出现的挑战是重塑教师角色,表明两国高等教育技术应用的着力点正在注重教师角色的重塑以及相关的教学设计发展,值得关注的是美(2019)有5项挑战在中(2017)中未出现。

从总体上看,尽管两国高等教育领域技术应用的关键趋势项目较为趋同,但由于两国高等教育技术方面的重要技术进展尚存在阶段性差异。因此影响高等教育技术应用的重大挑战也存在较大的差异。我国高等教育技术应用在有效应对当前挑战的同时,应当对于未来即将面临的挑战提前作好应对准备。

四、中美两国《地平线报告》比较研究结论与启示

1.两国《地平线报告》比较研究结论

(1)技术进展:两国仍存在阶段性差异

美国高等教育技术与课程整合已经进入到全方位、创新整合阶段,教与学策略转变、基础建设支持、技术应用辅助方面的七大类技术重点发展突出,核心技术引领性作用强、深度发展趋势明显。在历年报告当中,创客空间(2015、2016)、自适应学习技术(2015—2017)、分析技术(2011—2014、2016)均多次出现,其他技术均有出现或相似。我国高等教育技术与课程整合过程中,“教学工具”整合、“教学方式”创新和“教学环境”创设[23]的观点和措施共存,整合的层次正在从开放式、以资源为中心的课程整合向全方位的课程整合转变,技术整体性方面短板尚未补齐,特色发展方面尚不突出,前沿技术领域尚需拓展深化。

(2)关键趋势:两国迎来共同发展机遇

伴随着经济全球化发展的不断深入,世界各国对于教育领域的投入不断加大且重视程度不断加深,教育发展全球化的态势明显,前沿科技的教育应用早已不再是发达国家的专利,中美两国高等教育领域技术应用的关键趋势整体趋同。美国高等教育领域技术应用的关键趋势更加注重协同效应,微观、中观和宏观技术应用不仅关注技术对于教育的变革性影响,而且还日益关注教育对于社会发展的潜在推动作用。我国高等教育领域技术应用的关键趋势更加注重现实发展的问题导向,技术应用呈现出多元化全面发展的应用态势。

(3)重大挑战:两国应对复杂程度不同

教育信息化2.0时代,先进技术首先应用于其他领域再应用到教育的滞后性得到彻底改变,教育产业的迅速发展已经初步实现了技术在教育领域的同步应用和自主创新。美国高等教育技术应用所面临的重大挑战,主要来自于技术革命对教育产生的革命性影响以及应对来自教育外部的挑战。我国高等教育技术应用所面临的挑战,主要来自于两个方面:一是面对由于技术进展的阶段性差异所对应的技术发展产生的挑战;二是当前技术革命所产生的挑战。相比较而言,我国高等教育技术应用所面临的挑战具有复杂化的特征,需要根据我国高等教育技术应用现状和发展需求,平衡现实性挑战和前端挑战之间的关系。

2.两国《地平线报告》比较研究启示

(1)科学布局:全面发展补短板、突出特色显实效、追踪前沿谋跨越

美国《地平线报告》全球引领示范效应的基础建立在两个方面:一是成熟科学的操作框架对于该国高等教育技术应用具有极强的现实把握和未来预测的指导作用;二是该国高等教育技术应用代表了当今较为前沿的发展水平。因此,我国高等教育技术应用发展战略既要有引进采纳的开放心态,又要契合本国发展实际进行科学布局:

一是脚踏实地地补足短板,社会发展的整体水平在一定程度上决定了教育的发展水平,同时教育育人的发展特殊性决定了技术应用效应并不是一蹴而就的,所以释放技术变革教育红利的基础是要先弥补由于历史发展水平的差异而带来的技术应用欠账。

二是不遗余力地发展特色,高等教育高质量的创新发展在一定程度上受到技术水平的制约,但又不是完全取决于技术的发展水平,需要立足我国教育实际、整合技术应用资源、创新技术应用模式,打造本土化的技术表现形式和应用环境。

三是高瞻远瞩地瞄准前沿,教育水平的差异将导致人才培养水平的代际差异,循序渐进追赶式发展显然跟不上发展的差异生成速度,需要运用发展中的前沿技术解决发展中遇到的问题,从而逐渐实现同步发展甚至跨越式发展。

(2)学科发展:着力升级学科定位,创新学科发展生态

我国教育技术学科产生与发展有其特殊性,一方面是国外专业学科的吸收引进与本土化发展,另一方面是社会发展对于教育技术专门人才的需求。然而进入到新时代,教育技术学早已完成了培养各级各类教育机构电化教育(教育技术)专业人才的历史使命,如何有效衔接、转型升级从而适应教育信息化2.0时代发展新要求,教育技术学科面临的机遇与挑战并存,具体如下:

一是学科重新定位问题。目前教育技术学仍属于教育学一级学科之下的二级学科,虽然教育技术学领域专家进行了诸多努力,但仍未改变教育技术学二级学科的地位。教育技术学发展至今,早已不是单一的教育学、理学、工学能够包容的学科,需要从理论和实践层面系统推动教育技术学一级学科建设。

二是学科重新振兴问题。从对接教育信息化国家政策到前沿技术在教育领域的广泛深入运用,技术对于教育的变革性影响从来没有像今天这样迫切和深远。然而,从事热点问题研究的人员大都是相关学科或新兴学科专家,真正科班出身的教育技术领域专家较少,出现了教育技术外延发展红火,同时与教育技术学科发展不相匹配的现象[24],需要从根本上中兴教育技术学科专业发展。

三是学科自我坚守与开放融合问题。技术应用于教育需要教育性与技术性充分融合,单纯的教育性阐释无法达到深入应用的目的,而单纯的技术应用无法使技术获得可持续发展。因此,一方面要用包容的心态容纳技术方法的超前使用,另一方面也要有学科坚守的理性,保持教育技术,优化教学过程,提高教学效果的本质要求。

(3)技术驱动:融合技术应用的进展、趋势和挑战,打造高等教育发展全新驱动引擎

技术驱动高等教育创新发展具有以下几个特征:一是长期性,即新技术发挥与其功能相匹配的教与学效果,需要理论的不断积累与实践的持续论证;二是周期性,即新技术引入教育领域都有一个从萌芽到成熟的过程,在这个过程中要避免过早接受、过早放弃、过晚接受和过晚放弃的“陷阱”[25];三是先导性,即新技术往往先于教育性而引入教育领域,需要有新技術使用趋势与挑战的预判;四是革命性,即新技术一旦与教育创新融合,就会对于教育产生深刻的全局性影响,或将进一步助推教育发展阶段的跃升。

因此,教育信息化2.0时代打造高等教育发展的全新驱动引擎,需要重构技术驱动高等教育创新发展生态:一是政策支持,加快整合推动高等教育技术应用,特别是教育信息化发展的相关政策,形成从宏观到微观的政策支持体系;二是产业跟进,加快发展各类教育产业,推动新技术教育应用先行先试,缩短新技术教育成熟应用周期,减少新技术教育应用面临的挑战;三是科研开放,以我为主,广泛吸纳其他学科有益的工具、方法、理论,深化技术应用的效果与效益,形成新的交叉学科研究集群。

参考文献:

[1]李文昊,肖佳裔,祝智庭.全国教育信息化示范区校特征分析:智慧教育发展的视角[J].中国电化教育,2017(11):13-19.

[2]陈松云,何高大.新技术推动下的学习愿景和作用——2017《美国国家教育技术计划》及启示[J].远程教育杂志,2017(6):21-30.

[3]尚俊杰,曹培杰.“互联网+”与高等教育变革——我国高等教育信息化发展战略初探[J].北京大学教育评论,2017(1):173-182.

[4]贾同,顾小清.教育信息化战略比较研究——基于美、英、澳、日、新五国的国际比较[J].电化教育研究,2018(7):121-128.

[5]肖君,李雪娇.ICT与教育平衡下的荷兰基础教育信息化[J].中国电化教育,2017(3):44-49+57.

[6]朱益明,顾凤佳.教育信息化发展的国际性政策及其特点[J].电化教育研究,2017(8):37-43.

[7]赵森.欧洲教育信息化新进展——基于欧盟《数字教育行动计划》的分析[J].世界教育信息,2018(20):6-9.

[8]雷朝滋.教育信息化:从1.0走向2.0——新时代我国教育信息化发展的走向与思路[J].华东师范大学学报(教育科学版),2018(1):98-103+164.

[9]陈琳,许林.新时代教育信息化2.0发展策略研究[J].中国电化教育,2021(1):96-101+127.

[10]郑旭东,任友群.教育信息化服务供给的转型方向与实施路径[J].教育研究,2018,39(8):113-120.

[11]岳瑞凤.“智能+”时代高等教育新范式探究[J].高校教育管理,2021(1):87-96.

[12]杨宗凯.中国信息化 2.0 与教育教学创新发展[J].中国大学教学,2018(1):20-22+19.

[13]孙子文,纪志成.开放教育资源运动与高等教育信息化资源建设模式透视——开放教育资源运动:从OCW到MOOCs[J].学术论坛,2017,40(1):155-161.

[14]兰国帅,郭倩,吕彩杰,等.“智能+”时代智能技术构筑智能教育——《地平线报告(2019高等教育版)》要点与思考[J].开放教育研究,2019,25(3):22-35.

[15]高媛,张琰,蔡沁知,等.发展教育信息化 推进“双一流”建设——“第二届中美智慧教育大会”综述[J].电化教育研究,2017(10):12-17+29.

[16]王丽娜,陈琳.探讨新时代教育信息化创新之路——第16届教育技术国际论坛综述[J].电化教育研究,2018,39(6):35-40.

[17]曹晓明.“智能+”校园:教育信息化 2.0 视域下的学校发展新样态[J].远程教育杂志,2018(4):57-68.

[18]教技[2018]3号.教育部关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知[Z].

[19]吴旻瑜,武晓菲.教育信息化 2.0 的时代逻辑——《教育信息化 2.0 行动计划》解读之一[J].远程教育杂志,2018(4):4-10.

[20]王文礼.从慕课1.0到慕课4.0:创新和颠覆[J].现代教育技术,2018(7):92-98.

[21]王星,徐影.“互联网+”时代中美两国教育信息化发展规划解读及比较研究[J].现代教育技术,2018(2):33-39.

[22]金慧,邵钰,胡盈滢.智能化教育生态系统的构建与创新——《地平线报告》(2018 高等教育版)启示[J].远程教育杂志,2018(5):3-14.

[23]蔡宝来.信息技术与课程整合研究进展及未来走向[J].课程·教材·教法,2018(8):133-143.

[24]王竹立.衰落,还是兴盛?——关于教育技术学科前景的争鸣与反思[J].电化教育研究,2017(1):5-14.

[25]胡卫星,徐多,赵苗苗.基于技术成熟度曲线的教育信息化發展热点分析[J].现代教育技术,2018(1):38-44.

(编辑:李晓萍)