我看见了“星星”

许翠单

这是一群刚上大班的孩子。9月开学不久的一个白天,他们看见了“星星”,而我也愿意相信他们是真的看见了。

案例实录

一、搭“天台”

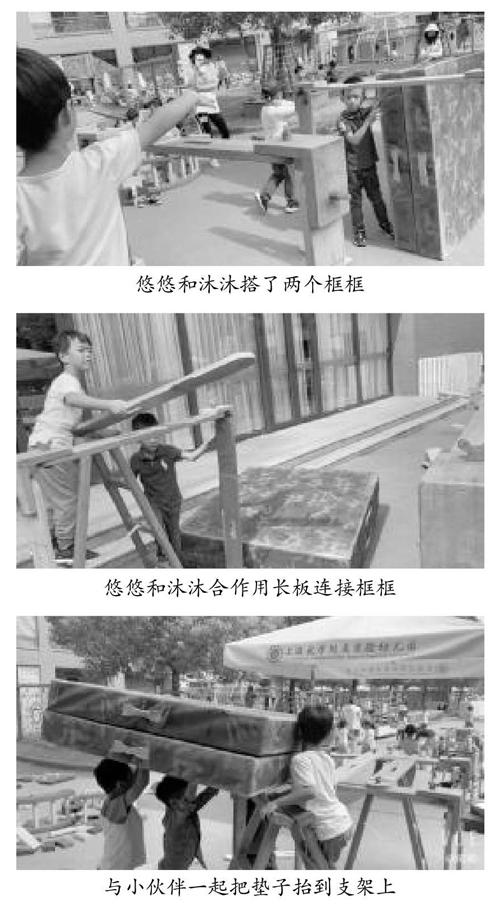

两个男孩用螺母积木搭出了两个四四方方的框框,又拿长板横在两个方框中间,将两个原本分开的方框连了起来。接着,他们又想了各种办法把一张又大又重的垫子抬到了两个连在一起的方框的顶上。孩子们非常兴奋,他们把搭建的这个作品叫作“天台”。

二、安全测试

孩子们说:“载人工作开始了。”有人马上爬上旁边的人字梯看着 “天台”,估计了一下说:“可以上来两个人。”悠悠说:“这只能上去一个人,要检查一下。”旁边一个男孩也说:“要看看牢不牢固。”接着,他还爬上人字梯望着眼前这个高高的“天台”说:“上面好像很不安全,这太危险了。”这时,悠悠从旁边小班游戏区捧来一堆彩色积木。我问他:“你干吗拿这些东西?”他说:“为了看看人是不是能上去。我们准备把很重的东西放在上面,看看它会不会坍塌。如果它会坍塌,表示我们还要再检查一下。”

〔我发现孩子们是能预判存在的危险的,他们能够自己发现问题、解决问题。同时,孩子就像工程师那样通过很多测试来保障“天台”的安全性、耐久度,体现了“工程意识”。这里也清晰地反映了孩子伴随实践的思维过程:先围绕“上去是不是安全”这个问题,通过观察“天台”的高度、结构,并凭借自身经验来反思;然后开始自主探究,即尝试用“摆上重物看看它会不会坍塌”的方式来判断人能不能上去;最后进一步反思,“要是倒掉就表示不牢”,这是孩子基于实践操作的分析和判断,深度学习就这样发生了。〕

把很多塑料积木放上“天台”后,有人爬上人字梯说:“它上面放了这么多东西也不倒,说明它是够行(够安全)的。”而此时悠悠推来一辆红色塑料小推车,说要做最后一步检查。这里体现了孩子不同的思维加工水平。悠悠显然已在之前搬运的过程中感受到塑料积木是比较轻的。

当笨重的塑料小推车无法被抬上去时,悠悠建议请一个小班孩子来试一试,并说:“让小班的人上去,我们扶着,看需不需要用力气。”悠悠的这句话体现了其思维转换的能力,即从“要用多大力气去扶”来判断“风险有多大”,显然他已经知道了扶的力量大小等同于危险的程度。同时,请小班的孩子先测试也体现了悠悠和同伴的风险防控能力,因为小班孩子体重轻,上去万一有危险,他們容易应对。

在小班小个子女孩不敢贸然上去的情况下,孩子们重新尝试将刚才那辆塑料小推车抬上“天台”。最后,小推车终于被运到了高高的“天台”上,看到“天台”没有倒掉,孩子们说:“人应该可以上去了,因为我们放的这么多东西肯定比人重。”

〔在整个过程中,我看到了孩子们是有安全意识的,他们对危险是能够预判并加以重视的,他们并不鲁莽。我还看到了孩子们真学习的过程,即围绕“人能不能上去”这一问题,他们以语言为媒介,借助同伴互助,不断进行反思和实践,最终得出了经过实证的、值得信赖的结论。〕

三、载人工作启动

测试完毕,载人工作正式开始。

“天台”主创人员之一沐沐先爬上了人字梯。上去之前,他反复交代小伙伴们扶住方框,并不厌其烦地跟他们一一确认是否扶好。小伙伴们都用手撑着垫子,等待沐沐上去。沐沐上去了,这时“天台”明显摇晃了一下,沐沐马上下来说:“吓我一跳,我不敢。”悠悠说:“我来。”但刚爬上人字梯,他马上又说:“我也不敢。”这时,我看到沐沐两手两脚分开,最大程度地用脚抵住“天台”两边的立柱,用手撑在两根立柱中间,说:“不摇晃的话,我们就可以上去了。”悠悠说:“勇敢的就上去。”我问孩子们:“你们不是都测试过了吗?”孩子们回答:“还要重新测试……因为人比较重。”

〔在这里,我清晰地看到了孩子的思维特点和学习方式。他们一开始都采取“用手去撑垫子”的方式,而这正是孩子直觉行动思维特点的体现:他们认为人是站在垫子上的,只要扶住垫子就能确保安全,这也反映了他们对“天台”结构的认知。而一旦上去亲身体验到“天台”的摇晃之后,孩子们马上就调整了“扶”的动作,他们不再扶垫子,而是两手两脚撑住立柱。从中我看到了他们获得经验的方式:通过直接感知、实际操作、亲身体验,明白了危险源于这个“天台”结构的不稳固,而不是垫子承重的问题。这让我对孩子是如何学习的有了更为深刻的理解。从一开始孩子说“我们放的这么多东西肯定比人重”,到现在孩子说“人比较重”,我看到了他们在“观察—体验—比较—反思”之后对自己认知的修正。从孩子说“勇敢的就上去”,我看到了他们在不断思考并形成自己的想法。他们看到人上去了而“天台”没有倒,就判断“天台”是安全的,但与此同时摇晃确实令他们害怕,所以就形成了“只要足够勇敢就能上去”的想法。〕

最终,孩子们都一一上去试了,人一次比一次多。有人从一开始趴在“天台”上,到慢慢坐起来,再到尝试站起来,表情越来越轻松。突然,有人发现“天台”的“脚”歪了,于是在“天台”上的孩子马上都下来了。

四、用横板加固

第二天,悠悠在“天台”的一边用一块长板进行连接,他说这是在加固。沐沐见状马上也用横板加固另一边。

〔在这里,我不得不赞叹孩子的自主学习能力,从“感觉到摇晃”到“用手脚把‘天台四个‘脚撑住不让其摇晃”,再到“用板进行横向连接增加其稳固度”,我看到的是孩子们从获得感性经验到走向理性思考的过程,他们通过体验、反思判断出了可能存在的危险及其原因。令人赞叹的是,他们能将这个判断跟“天台”的结构形成关联,进而想到通过横向连接的方式加固“天台”,以此来降低风险。〕

长板加固工作结束后,他们又开始在“天台”上放垫子。这回用的是比昨天更大更厚的蓝色垫子,整个“天台”明显比昨天的高了不少。

沐沐站在边上仰视“天台”许久,然后双手扶住“天台”一边的木板,用力摇晃了一下。看得出孩子们在经历了昨天的“摇晃”后更加小心了,他们是在做进一步的安全确认。站在人字梯上的悠悠说:“我们已经加固很多地方了,这里、那里都连接过了,我们爬的时候也不会很用力推它的。”

〔孩子们用反思性语言分析了自己所搭“天台”的结构,同时形成了自己的观点,他们认为连接就能使之牢固。为什么孩子会有这样自发的表达呢?在我看来,这是孩子们在拿捏不准的情况下希望得到来自成人的安全确认。这是孩子的智慧,而我的不动声色就是对孩子的支持。我读懂了孩子行为的目的,也确认了孩子当下的能力,即他们能有理有据地进行准确的安全评判,而我依然愿意带着好奇心去观察孩子可能还会做什么、怎么做,这也是我对孩子游戏自主权的尊重。〕

悠悠和沐沐犹豫好一会后,开始行动。沐沐用脚踢了踢“天台”的四个“脚”,对歪的地方做了进一步加固。悠悠看了半天,转身来到材料区,挑了一块长板,旁边的沐沐马上表示赞同:“再加固一些。”于是,两人又各自在一边加了一块长板进行连接。可见,当教师真正放手时,孩子反而会更小心谨慎,更重视安全问题。

五、再度实施载人计划

1.两人反复确认安全却依然不敢上去

用长板连接完毕,悠悠和沐沐再度实施载人计划。

沐沐先爬上人字梯,把手放在垫子上感觉了一下后问悠悠:“你确定它不会倒吗?”悠悠说确定不会。沐沐再次问悠悠会不会倒,悠悠反复保证不会倒。沐沐迟疑了一下,提出让悠悠先爬上去,于是悠悠爬上了人字梯,但很快也退了回来。

〔在这里,孩子反复与同伴确认会不会倒下来,反复上下梯子进行安全评判,反复尝试“天台”的稳定性并确认自身的能力限度,反复鼓励对方率先尝试。我认为这是他们在明白对方想法的情况下的相互试探,也表达了他们的害怕和担心。因为尽管已经加固,但经历了昨天的摇晃,加上今天垫子高了许多,他们不敢草率行事,内心十分矛盾。〕

悠悠先严肃地问沐沐:“确定能载人吗?”然后爬到了人字梯最高处,说:“载人失败。”见悠悠说失败,沐沐马上爬上人字梯模拟了一下,教悠悠要像他这样侧身爬上去。悠悠马上又对着正在示范如何爬的沐沐说:“你再上去呀。”沐沐说:“我不想上去,我害怕。”悠悠大声说:“我保证行,保证行,我帮你扶住。”沐沐说:“你上去,我用最大力气帮你扶着,如果倒下来了,你就把我打得稀巴烂。”但悠悠仍不敢上去,叫沐沐先上去。他俩来来回回推让了好久,最后悠悠说:“第一次你上去吧,我们不是好朋友吗?”“好吧。”沐沐说着又爬到人字梯高处,但还是不敢登上“天台”。

〔我在想,孩子们如此纠结正是因为他们意识到“天台”的高度超出了自己的想象,也清楚自身的能力水平,但同时他们对“天台”结构的稳定性又是有把握的,非常希望得到“不会倒”的验证。

从孩子们的对话中,我看到他们在灵活运用语言这一工具来达到目的,体现了他们的心理认知水平和人际交往策略。比如,“我用最大力气帮你扶着,如果倒下来了,你就把我打得稀巴烂”——孩子知道如何用承诺获得对方信任,学习从对方的利益出发去进行沟通;“我们不是好朋友吗”——孩子始终使用正向语言,知道如何说服对方,表现出了人际交往中的分寸感和进退感;“好吧”——孩子的答应既是对同伴的信任和支持,也是在体验朋友的含义。〕

2.收玩具换区域时悠悠不肯拆“天台”

这时,收玩具的时间到了,有小伙伴过来说要把所搭的作品拆掉,整理好材料交给下一个班级。悠悠大声说“不能拆”,然后转过身去看着“天台”说:“我想上去试试,这是我搭的,你不可能让我白搭吧?”

〔在这里,我再次看到了孩子内心的渴望,他需要登上自己搭的“天台”,哪怕一次。他需要对自己的能力做一次确认,也希望自己的能力被他人认可。〕

3.别的小伙伴终于登上“天台”

看到高高的“天台”,孩子们纷纷爬上人字梯想要上去,但爬到一半又都不敢上去了。

第一次,玉玉试探着爬了上去,只见她上半身趴在垫子上,下半身并没有上去,停留片刻之后下来了。第二次,玉玉又来了,“天台”下面的小伙伴说:“你整个身体都上去吧。”终于,玉玉整个人都爬上去了。

〔在这里,我看到的是,孩子面对危险会逐步对自己的能力进行确认,同时在可控的范围内一步步地向自己发起新的挑战,并在一次次的尝试中巩固新经验,形成自己的想法。〕

4.主创人员也登上“天台”看到了“星星”

玉玉下来后,悠悠马上就上去了。小伙伴们立刻兴奋起来,喊着:“一个一个上!”悠悠说:“再上来一个!”啸啸很想上去,在人字梯上犹豫了很久。这时,底下孩子对着排在啸啸后面的小伙伴大声喊:“帮啸啸一把。”而悠悠也開始教啸啸把两只手撑在垫子上,把脚踩在人字梯上往上爬。当啸啸在大家的帮助下终于登上“天台”时,孩子们兴奋地喊道:“上去了,成功了!”紧接着,另一个女孩也上去了。悠悠自豪地说:“厉害吧?我搭的!”孩子们十分惊喜:“三个人也不会塌。”

〔在这里,我看到孩子们能理解小伙伴是多么想登上“天台”,小小的他们也懂得成全别人。而对于悠悠来说,帮助小伙伴爬上去是对自己的作品和能力的再一次确认。当所有孩子都能为同伴的成功欢呼时,我看到了孩子们的共情能力。〕

三个孩子就这样微笑着坐在高高的“天台”上,他们指着远方说:“我看到‘星星了!”“我也看到了!”……这时孩子们内心似乎在说“瞧我站得多高,看得多远,我有多厉害,我有多高兴”,他们突破了原有经验,突破了自我,充分享受着游戏带给他们的乐趣和成就感。

后来,沐沐终于也上去了。当问他有什么感觉时,他说“又害怕又高兴”。我想,“高兴”是因为他看到了自己的能力,发现了自己了不起的表现,而“害怕”是因为他认为“天台”的高度确实超出了他的想象。

这时,坐在垫子上的悠悠慢慢站了起来,自豪地眺望着远方,并举着手挥舞起来……

分析与思考

一、儿童是有思想、有情感、有能力的学习者

当我真正从幼儿的视角去体验幼儿的游戏时,我发现好奇心会带着我不断想要去感受和发现幼儿,从而确认他们是那么有思想、有情感、有能力。

“高高的‘天台搭好了,要怎么玩呢?”“实在太高了,我好想上去,可又好害怕,会不会倒下来呢?”当这样的游戏情境生成时,我看到他们竟然知道要通过预先检测来确保自身安全。当我看到他们很会思考,找来塑料积木做承重测试时,我感受到的是他們在游戏中的那份投入,以及他们对危险的足够重视和对成功的渴望。

在整个测试过程中,我不仅看到了幼儿解决问题的能力,也看到了他们的学习在不断深入。他们把积木看作重物用来做承重测试,马上觉察到积木重量很轻,也通过观察发现放上积木后的“天台”纹丝不动,于是他们凭借经验通过综合比较,发现一个人的重量和积木的重量不一样,马上又做出了要进一步检测的决定。检测方式从一开始用积木到后来用“小班的人”,幼儿在确认放上这么多积木没有问题后,判断“天台”是安全的,进而大胆提出让人来试登的设想。这是幼儿的学习在不断深入的过程,他们始终从自己的问题和需要出发,并以自己的方式整合信息,形成自己的观点和想法。

从第一天“天台”摇摇晃晃到第二天用横板加固,我惊叹于幼儿是有能力的学习者。他们能分析问题,能综合自身对结构稳定性的各种理解,最终做出横向连接的决定,幼儿从中表现出来的分析、综合、评价、创造等高阶思维能力让我惊喜不已。

二、儿童在游戏中实现了自发、整合性的学习

当幼儿游戏的自主性得到充分保障时,我不仅看到幼儿在游戏中开展了自发、整合性的学习,也看到幼儿创造了自己的“意义世界”。

从测试到载人,从不敢上“天台”到鼓励别人上“天台”,从自己上“天台”到帮助别人上“天台”,我发现游戏现场就像是幼儿的一个实验室,也像是一个小社会。游戏不仅让幼儿学习安全预判和风险规避,学习发现问题和解决问题,学习反思并调整策略,同时也学习运用语言表达自己的想法以及与同伴交往。记录这个案例的过程让我深刻感受到游戏能给幼儿提供综合运用语言的机会,幼儿的表达十分生动、丰富。当幼儿运用语言进行交往时,我看到了不同幼儿的人格特征和发展水平,这让我更加明白了游戏对于幼儿发展的意义。

一个在成人看来简单的“天台”游戏,却是幼儿自己创造出来的“意义世界”,它承载了幼儿了不起的学习过程。幼儿看见了“星星”,我看见了幼儿,看见了他们在游戏中所表现出来的应对复杂世界的能力,看见了他们在用自己的方式表达对这个世界的好奇、热爱、想象。