民族传统体育经典赛事研究

——以中华龙舟大赛为例

楚文鸽,白 真,吕广阵,李文峰,王星懿

(1.宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211;2.丽水学院,浙江 丽水 323000)

中华龙舟大赛于2011年4月20日在北京举行合作签约仪式,是由国家体育总局社会体育指导中心、中国龙舟协会、中央电视台体育频道共同主办,中视体育娱乐有限公司和各赛事举办地政府承办的民族传统体育项目。习近平总书记在党的十九大报告中指出,文化是一个国家和民族的灵魂,文化兴则国运兴,文化强则民族强。深刻阐释了中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是最深厚的国家文化软实力,是中国特色社会主义根植的沃土,是我们坚定文化自信的力量源泉。国务院办公厅颁布了《体育强国建设纲要》,从国家顶层设计的高度为加快推进体育强国建设提出具体目标、任务及措施,充分肯定了体育在全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要作用[1]。中华龙舟大赛作为民族传统体育具有代表性的赛事,需要抓住历史机遇,不断创新和发展,这不仅是对民族传统体育优秀文化的传承,而且能提高了龙舟这项传统体育的国际的知名度。对于增强民族认同感、树立国家形象具有重要的价值,同时也有利于国家的团结、稳定与发展。

1 中华龙舟大赛赛事现状

1.1 中华龙舟大赛赛事简介

随着中华龙舟大赛的成功举办,比赛的项目和组别设置也得到进一步的完善。这不仅丰富了赛事体系,也增加了比赛的激烈程度和观赏性。

中华龙舟大赛2011年举办了两站比赛,比赛项目设置有职业男子200m和500m直道竞速赛。2012年,中华龙舟大赛增加了职业女子比赛项目,全年赛站共六站,站数增加使得龙舟大赛受关注度相应提高。2013年,全年的赛站已经增加到了7站,参赛运动员也从第一赛季的数百人发展成为数千人参与竞技的大型盛会。2014年,中华龙舟大赛将赛事的标准化、职业化带入一个稳定发展的时期,本届龙舟赛的最大亮点是增加了大学生组。2015年,中华龙舟大赛经过四年发展,在原有的200m直道竞速和500m直道竞速的基础上,增加了100m的比赛项目。

在2016年,为增加比赛的观赏性和激烈性,中华龙舟大赛将原有的4条比赛赛道扩展为6条;职业女子组所使用的龙舟由22人龙舟改为12人龙舟;职业男子组进一步扩大规模,从原来的16支改为18支;职业女子,青少年男、女由原来4支队伍增加到6支队伍,使更多队伍能够参与其中。2017年中华龙舟大赛的项目及组别设置则与2016赛季相同,处于一个稳定发展的时期。2018年没有职业女子组,新加了公开混合组和男子精英组。2019年中华龙舟大赛的的参赛组别又发生了变化,取消了公开混合组和男子精英组,而在此基础上推出了精英公开组,同时职业女子组又回归大赛组别。

1.2 中华龙舟大赛举办地情况

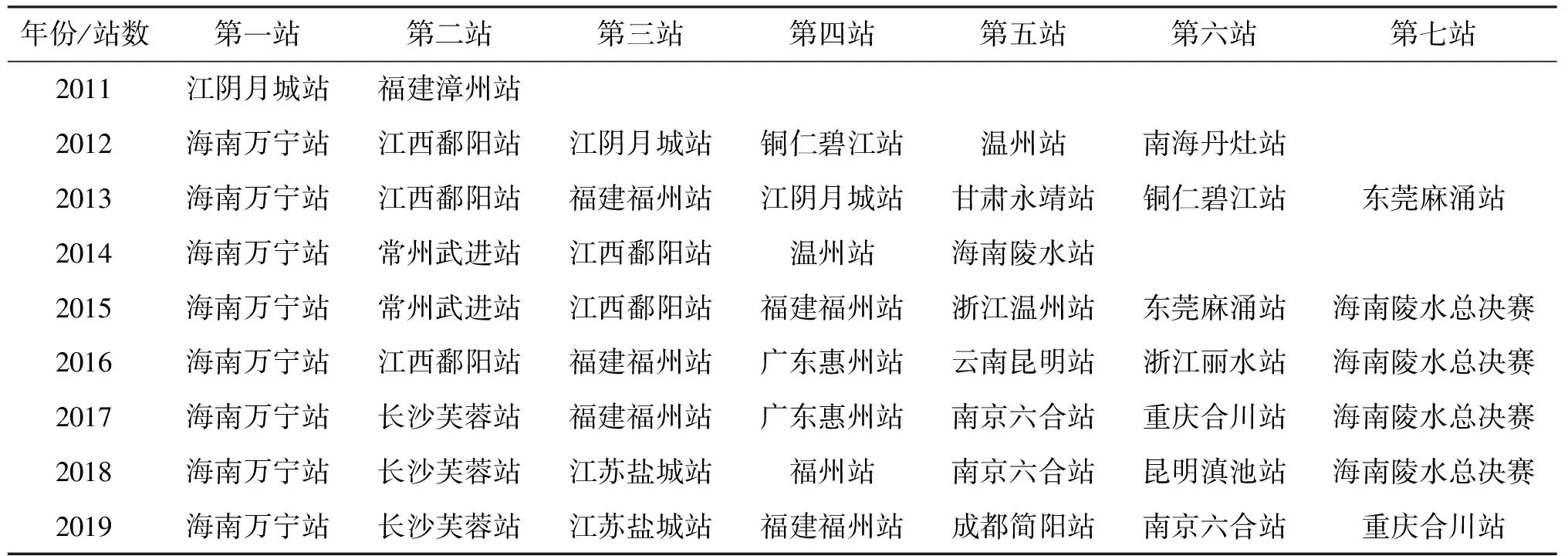

中华龙舟大赛的举办城市一般选址在具有悠久的龙舟文化底蕴、景色宜人、适合出行旅游的地方。从表1中的举办地情况可以看出,中华龙舟大赛南征北战,历经9年的赛事发展,顺利完成了在江、河、湖、海4种公开水域赛龙舟的壮举。

表1 中华龙舟大赛2011-2019年举办地一览

通过统计来看,截至2019年,中华龙舟大赛共组织了55站比赛,横跨了我国华东、华南以及西南地区,包括了海南、江西、广东、贵州、云南、浙江、甘肃、江苏、福建、湖南等省份。从举办过龙舟赛的地域分布来看,华东、华南和西南地区占了八成,而很少覆盖到北方地区,这导致中华龙舟大赛的辐射面有限。

中华龙舟大赛近九年举办地大都在我国南方地区,海南省、福建省、江西省是举办中华龙舟大赛最多的省份。海南省的万宁和陵水两地,自古以来,端午节赛龙舟非常盛行。在2015年中华龙舟大赛首站比赛上,海南万宁站的举办地和乐镇被中华龙舟协会授予了“中国龙舟小镇”的荣誉称号,使得海南万宁站的知名度越来越高,吸引了更多的群众去观看比赛。中华龙舟大赛历年比赛站数不一定相同,但从2015年开始,至2019年站数相同,都是七站。

1.3 中华龙舟大赛参赛队伍情况

随着中华龙舟大赛赛事体系和组别的不断完善,参赛队伍也逐年增加,呈现出明显的上升趋势。

2011-2019年期间,中华龙舟大赛参赛队伍的数量总体上呈增长趋势,具体数量变化与每年站数、项目及组别的变化有关。2011年中华龙舟大赛举办两站比赛,组别单一,仅有职业男子组,这一年共参赛28支队伍。2012年中华龙舟大赛共六站,组别增加了职业女子组,共计96支队伍参赛。2013年中华龙舟大赛有七站比赛,共计131支队伍,其他无变化。2015年中华龙舟大赛参赛队伍达到224支,数量较2014年有大幅增长,尤其是新增加了100m直道赛项目,使得比赛更为激烈,观赏性更强。2018年中华龙舟大赛参赛队伍达到新高,出现峰值,有331支队伍参加了比赛。2019年中华龙舟大赛参赛队伍有316支,与2018年相比略有下降,这与取消公开混合组和男子精英组具有一定关系。通过数据分析发现,参赛队伍数量与比赛站数、项目和组别设置情况成正相关,同时比赛的组别变化也对次年的参赛队伍情况具有一定的影响。

2 中华龙舟大赛赛事经验

2.1 政府扶持,企业加持

大赛由国家体育总局社会体育指导中心、中国龙舟协会、中央电视台体育频道等共同主办,中视体育娱乐有限公司和各举办地政府承办。

以2019年南京六合站为例,此次龙舟大赛六合站的比赛恰逢中华人民共和国成立70周年之际,六合区委区政府高度重视。六合区文化和旅游局(体育局)局长田志文在接受记者采访时表示,中华龙舟大赛六合站共吸引了13 000余名观众到场观赛,因台风“塔巴”的影响,对本次赛事的组织、保障工作带来了巨大的考验,但组委会严阵以待,周密安排、仔细排查,最终给大家带来一场安全、精彩的龙舟大赛。可见,政府宏观把控,企业参与赛事的运营,二者相得益彰,地方企业的广泛参与和赞助,也为比赛顺利进行提供了资金上的保障。

2.2 赛事传播手段新颖化

中华龙舟大赛的成功举办离不开新闻媒体的传播。作为主流媒体,中央电视台对宣传弘扬传统文化肩负着重大责任和使命。中央电视台体育频道总监江和平认为:“中华龙舟大赛创办之初就抓住了中华传统文化的主脉络,弘扬龙舟文化就是弘扬民族文化,因此整个央视才会也觉得是职责所系”[2]。

在全媒化和多屏化的趋势下,受众获取赛事信息、收看赛事传播的渠道得到了拓展。中央电视台通过传统媒体与新媒体双管齐下,充分利用新媒体传播矩阵,即央视网、大赛官方微博和微信公众号、CNTV(中国网络电视台)手机终端软件等“小屏化”平台,为观众提供了更深层次的赛事收视体验。便捷的新媒体不仅突破了电视体育传播中传统的技术瓶颈,还提供了一个交流互动、创造话题的平台。如赛事预告、报道和集锦等内容会通过龙舟赛的微信公众号和微博客户端及时发布,观众可以在这类平台上进行交互式体验。同时,中华龙舟大赛官方微博和微信公众号的编辑人员通过“小龙”这一拟人化的形象,拉近了与观众之间的距离,诙谐有趣的话语生动地传递了龙舟大赛的价值,弘扬了龙舟文化[3]。

2.3 依水办赛,因地制赛

中华龙舟大赛举办的地区大都气候湿润、降水丰富,地表面河流、湖泊众多,有利于龙舟赛事的发展。比如广东地区龙舟比赛氛围浓厚,河道众多,拥有先天的环境优势,每逢端午节或其他节庆日都会举行龙舟比赛。

3 中华龙舟大赛赛事存在的问题

3.1 赛事区域发展不协调

从全国范围看,赛事出现了严重的南多北少的现象。尽管南方地区得益于水系资源丰富,龙舟文化浓厚,但就水系资源来看,北方的江水河流也完全可以满足办赛要求。比如古老的黄河流域,这里有着诸多宽阔的水域和优良的水质,可以为水上运动项目提供最佳训练场地。同时黄河水的湍急流动,也为参与比赛的龙舟健儿提出了新考验,增加了新的比赛看点。此外在北方众多地区也有着良好的水系资源,包括东北地区的松花江、嫩江、乌苏里江、图们江、鸭绿江等;河北省的漳卫南运河、子牙河、大清河、永定河、滦河等;山西的汾河、沁河、涑水河、三川河、昕水河、桑干河、滹沱河、漳河等;陕西的无定河、延河、泾河、渭河、汉江等等。这些江河流域孕育了当地独特自然景观和人文情怀,不仅可以为中华龙舟大赛提供优质的比赛场所,也可以更好地宣传当地的风土人情和特色文化。

3.2 赛事文化挖掘不充分,缺少稳定的粉丝团体

中华龙舟大赛作为国内顶级龙舟比赛,受到央视的大力宣传和推广,但其知名度与现代竞技体育赛事相比还存在着巨大差距。当前中华龙舟大赛存在着注重龙舟竞技性,忽视提炼传统龙舟精神和文化的现象。比如过多地报道比赛成绩,忽略赛前的运动员训练与赛后冠军队伍的报道等。同时,比赛时观众只是观看比赛,缺少观众能够参与的体验活动。

此外,赛事举办地多变,也是造成观众流失或者不稳定的一个重要因素。而相对同一举办地,由于赛事周期太长,一年只有一次,也难以让观众保持持续的关注度。同时,由于经费等问题造成参赛队无法确保参加每一站比赛,再加上部分队伍因冠名而频繁更换队伍名称,让人不易记住。以上这些问题的存在一方面是因为赛事文化挖掘不够深入,观众仅仅是观看了一场比赛,没有机会更深入地感受龙舟文化的深层次内涵;另一方面则是赛事主办方和运营方没有认识到稳定的粉丝队伍对于赛事发展的重要作用。

3.3 参赛团体的发展受限

中华龙舟大赛经过多年的发展,先后涌出很多优秀的队伍,各个队伍也培养了一大批优秀的运动员,但受困于资金、梯队建设和人才队伍稳定等原因,造成大部分龙舟参赛队伍的发展空间受限。首先,在客观条件方面,一支好的队伍需要稳定的训练场所、优秀的教练以及资金的保障,但目前除职业组能基本满足上述条件外,其它组别都无法具备这些条件。在访谈中了解到,参赛群体的待遇不稳定,有的还需自行承担费用。隶属于俱乐部的龙舟队伍,其队员每月参加训练有工资,而一些民间自发组织的队伍,大部分没有教练和工资,仅仅是依靠兴趣和共同爱好维持队伍的存在,显然这制约着队伍的可持续发展。其次,目前龙舟相关赛事的国际化水平较低,参赛团体很少有走出国门的机会。尤其是非职业组的国际大赛较少,造成诸多队伍只能局限在国内的几项龙舟赛事中进行交流和比赛。此外,由于当前各龙舟队伍要么是市场化运作,要么是自发组织的业余队伍,退役后没有任何安置措施,也没有相应的就业指导和就业机会,这也造成了人才的流失,使得队伍相应出现不稳定情况。

4 中华龙舟大赛赛事发展策略及建议

4.1 政府宏观把控,企业微观运营

中华龙舟大赛的可持续发展需要多方共同努力,既需要政府的宏观把控,也需要企业的微观运营,一手抓质量,一手抓效益,两只手做事方能游刃有余、如鱼得水。政府统筹的是赛事的全局发展,企业运营是为了让赛事充满活力,两者缺一不可。政府需要主抓中华龙舟大赛赛事区域发展不协调的问题,把中华龙舟赛事文化统筹布局,合理设置赛事站点,以此扩大中华龙舟大赛的社会影响力和辐射圈。企业承担的是中华龙舟大赛赛事运作,如何推广,怎样提升赛事的知名度,在这个赛事运作中如何使龙舟赛事效益最大化,这是企业最关注的问题。因此,关于中华龙舟大赛的传承与发展,则需要政府与企业携手与共,政府与市场结合,政府资助,企业运营,确保资金来源稳定,促使双方互利共赢。为了中华龙舟大赛能够在中华大地上崛起与延续,本研究结合龙舟赛事的现实情况,提出几点建议:

其一,政府应为龙舟赛事提供足够的资金支持和相应的项目援助,在赛事走上正轨、进入稳定发展轨道后,政府需要逐渐降低自己的负担,更多的是提供政策支持和平台,积极地为赛事开拓多元化的资金筹措渠道,通过市场化运作实现赛事的造血功能。比如当前大型赛事通用的,也较为成熟的企业冠名等模式均可在各个分站赛中推广。其二,企业在推广中华龙舟大赛时,不应只着眼于赛事的经济效益,还应融入地方文化,推动赛事的文化效益发展。其三,建设新型政企关系,突显双方的服务功能,最终的落脚点还是在人民的福祉上,龙舟赛事能够满足于人民不断增长的体育文化需要,同时通过举办中华龙舟大赛能够提高传统体育的影响力、认可度以及话语权,有助于传统体育文化的传承与兴盛。

4.2 制定战略计划,提升赛事品质

第一,中华龙舟大赛战略计划的制定,应由国家体育总局社会体育指导中心牵头,中国龙舟协会、中央电视台体育频道、中视体育娱乐有限公司以及各赛事举办地政府协调参与。在制定龙舟赛事的战略计划时,把中华龙舟大赛赛事发展分为三步实施,比如第一步从2011年到2015年底,实现中华龙舟大赛赛事规范化、标准化和职业化;第二步从2016年至2020年底,在第一步基本实现的基础上,将中华龙舟大赛赛事运营模式科学化,举办区域合理化,南北方统筹推进龙舟赛事,形成一个极具影响力的龙舟赛事品牌;第三部是从2021年到2025年,中华龙舟大赛走出国门,成为具有国际影响力的赛事。当前前两步基本达到了预期目标,正面临着第三步国际化以及进入国家顶级赛事的突破期,因此做好战略规划显得尤为重要。

第二,龙舟赛事的战略计划,必须以传承、发展、创新龙舟赛事文化为核心,突显传统体育文化的地位,不断对龙舟赛事文化进行挖掘、整理,凝练出中华龙舟大赛的精神内核,彰显出中华民族勇于拼搏、坚韧不拔的民族性格,其核心在于促进中华民族传统文化源远流长、古今贯通。

4.3 与时俱进,多渠道传播赛事文化

中华龙舟大赛是由国家体育总局社会体育指导中心、中国龙舟协会、中央电视台体育频道共同主办,中视体育娱乐有限公司和各赛事举办地政府承办。如此强大的阵容,为中华龙舟大赛成为经典赛事提供了条件和平台保障。凭借中央电视台的传播经验与实力,足以能够把中华龙舟大赛打造出具有民族文化特色和超强影响力的传统体育赛事节目。不过,伴随着信息技术的高速发展与传播渠道的不断多样化,仅凭主流媒体还不足以有效地传播中华龙舟大赛,而应以主流媒体为主体,结合新兴的自媒体平台,进行深层次、多样化地传播龙舟赛事。利用中央电视台的传播团队资源,同时结合地方文化类型,从不同视角对中华龙舟大赛赛事进行长期报道以及现场直播。同时通过线上线下相结合的方式对龙舟赛事进行宣传、推广,一方面普及龙舟文化,另一方面增加受众面,达到多渠道传播的目的。可凭借抖音、快手等短视频APP对中华龙舟大赛的赛事进行分门别类的追踪与报道,以此方式来增加粉丝量,比如对职业组或大学生组龙舟比赛进行短视频直播等。同时积极打造明星队伍,利用明星的影响力,对龙舟赛事进行线上线下宣传和代言,并以抽奖和答题、竞猜比赛等多种方式增加赛事的趣味性。

为了打造深层次的龙舟赛事传播品牌文化,需要有新颖的观念,从不同的视角,来引起观众的共鸣。这就需要对中华龙舟大赛的器物文化、制度文化和价值体系进行宣传与报道,比如在中国龙舟协会的公众号上介绍龙舟制作流程和工艺,在中华龙舟大赛的开幕式上,以现场直播的方式采访地方观众对中华龙舟大赛的认知与感悟等。通过讲好龙舟的故事,让观众了解龙舟文化的相关知识,从而提高观众对龙舟赛事的鉴赏能力,以此增加稳定的龙舟赛事粉丝团体。

4.4 注重人才培养,提升整体实力与水平

国以才立,政以才治,业以才兴。人才是指那些在各种社会实践活动中,具有一定专门知识,较高的技能和能力,能够用自己的创造性劳动和认识,对人类进步作出了某种贡献的人[4]。龙舟赛事人才包括赛事管理人才,龙舟文化的宣传、研究方面的人才以及教练员和运动员等。可以与现有的高校、科研团体和体育运动技术学校等联合,通过聚集、吸引、培养、挖掘等手段建立人才队伍。中华龙舟大赛正处于由赛事高速发展阶段向高质量运行和管理阶段转变的过程,在这一特殊时期,完善的龙舟赛事人才体系尤为重要,既可确保中华龙舟大赛的成功转型,也可建设完备的运动员保障机制,从而提升龙舟赛事运行的整体实力与水平。关于建立完备的人才培养体系,首先,应遵循体育人才市场规律,建立起符合社会主义市场经济发展的体育人才管理与运行模式。其次,确立明确的保障机制,提高管理人才、运动员及参赛团体的薪资待遇,并建立相应的荣誉奖励以及晋升机制。最后,在中华龙舟大赛赛事人才体系完备的情况下,推动中华龙舟大赛向职业体育赛事迈进,逐步形成国际化、职业化的大型传统体育经典赛事品牌。

4.5 提高传统体育赛事的话语权,打造体育文化赛事共同圈

“一带一路”战略的全面实施为民族传统体育走向国际化奠定了良好的基础,中华龙舟大赛可凭借“一带一路”推广龙舟文化,吸收国际经验,丰富传播渠道,从而提高中华龙舟大赛赛事的国际影响力和话语权。在“一带一路”的实施过程中可以充分发扬中华民族优良的交往方式,把“各美其美、美美与共”的交往思维贯彻到与沿线国家的交流合作当中,致力于形成合作共赢的局面,打造人类命运共同体。中华龙舟大赛需要抓住“一带一路”这个契机,把龙舟文化纳入到国家间的交流与合作中,邀请沿线国家参赛,通过比赛展现中华民族传统文化的魅力,传播中华民族的文化与精神,并通过赛事文化平台为一带一路提供路径和手段支持,最后达到服务人类的目的。中华龙舟大赛可首选在与我国文化底蕴相似的亚洲国家、地区进行传播与推广,在龙舟赛事体系逐渐完善、获得相应的认可且具有一定的话语权时,再把中华龙舟大赛延伸至欧美国家,打造一个属于中华龙舟大赛的赛事共同圈。